物物有“太极”

许多爱好武术的人都会问“太极”与“咏春”有何异同?咏春的同门也 爱问这个问题,有些表示“太极”的某些地方可以融入“咏春”之内,有些 甚至用了“太极”的概念和语汇来讲“咏春”。然而,“太极”融入“咏春”, 是一个很深的课题,非三言两语的判断为可或不可便能了事。

首先,在谈及“太极”与“咏春”时,所指的“太极”是什么意思?那 是指哲学概念“太极”,还是指武术拳种“太极”?拳种中的“太极”,在创 拳立派之时,处处有哲学概念“太极”作为依据,若说“太极拳”的哲理可 供咏春参考,或融入咏春之中,那么,说得清楚一点,应该是“太极”这个 中国本土的哲学概念可以用于咏春之中,而不是“太极拳”的拳理可以放进 咏春之内。

“太极拳”的拳理,除了以“太极”这个哲学概念为依归外,尚有许多如 “心神虚静”、“内外相合”、“上下相随”、“以意行气”、“命意在腰”、“浑身 缠丝”等由哲理延伸出来而属于技术层面的理论,这些理论,便不一定能融 于咏春之内。“心神虚静”、“内外相合”、“上下相随”这几项特别容易展现于 “太极拳”的拳理,想清楚,其实也是放诸功夫皆准的定律,这几点,固然可 以融于晚春之中;然而,“以意行气”、“命意在腰”、“浑身缠丝”三项,用于咏春,便觉风马牛了。“以意行气”、“命意在腰”何以不行,已在前面的篇 章《不是内家拳》中阐述了;至于“浑身缠丝”,要求全身上下左右内外无一 处不缠,做到通三节、贯九窍、缠绕十八球,形成周身是一体的混元太极球; 该球粘着何处便缠何处,挨何处便击何处,其攻防的意态,与咏春以三角立 方体为基础,时时行直、处处冲拳的特色截然不同,球与角、缠与直,很难 混同。

然而,咏春自有“太极”之理,这个“太极”,是哲学概念的“太极”。 “太极”一词,出自《周易》,《系辞上传》说:

“是故《易》有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八卦定吉 凶,吉凶生大业。”

宋代儒学大师朱熹便对“太极”作过清晰的解说:

“事事物物,皆有个极,是道理极至。……总天地万物之理,便是太极。”

“在天地言,则天地中有太极;在万物言,则万物中有太极。”

朱夫子的意思,是每类事物都有“理”,“理”就是该物的“极”,也即是 该物的终极标准。每个特殊事物之中,都有该事物的特殊之“理”,但与此同 时,整个“太极”也在每个特殊事物之中,“太极”便成了宇宙整体的“理” 的概括。朱夫子为了让人了解这个既特殊又整体的东西,他又用一个比喻解 释说,“太极”只是一样东西,而万物都禀受了“太极”,就好像在天上的月 亮,只是一个而已,但散在江湖,随处可见。

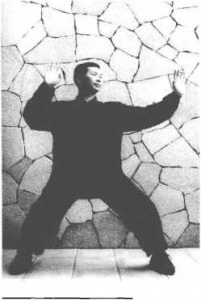

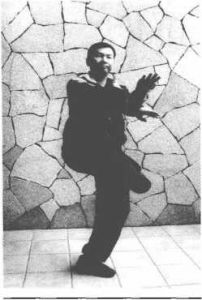

在这个“太极”无所不在的理论下,武术之中,自然存有“太极”;咏 春之中,也自然存有“太极”。不过,在众多武术之中,咏春是一个较容易令 学者掌握“太极”的拳种之一;“太极”既然在“物物”之中,越多接触“物 物”的,便越易掌握“太极”。陳春有黐手的对练方法,过程中练习者要与活 人接触,不断与不同身形、体能、性格、技术的同门交手;在长时间的经历过后,在所遇的千万场景之中,练习者便可归纳 出一些人体活动时的共性,也可归纳出一些攻防 上的原则。还有,练竊手除了可以在动态上有所 体验外,在心理上的认知,也是极为丰富的。在 成与败的当中,在清醒与混乱的境况之内,人的 心理,包括练习者自身的以及他的对手的,都会 产生变化,而人性中那遇事畏缩、遇败沮丧的负 面特质,以至那崇尚尊严和公正,追求进步和卓 越的正面倾向,都原形毕露了。在动态和心理都 有所认知后,便不难悟出一些宇宙间的大道理, 而那些道理,亦足以给人指出心性修养上的向上 之路。诸道理中,其中一项可显而易知的是“阴 阳”,而较难领略的两项,会是儒家的“中庸” 和道家的“无为”。

朱熹在“太极”论之下,还主张“格物穷 理”,即是说,钻研事物,是可以穷究道理的, 但这里的“穷理”,并不独只对经验世界做客观 的了解,而且还是“明心”的修养功夫。上述提 及的那些在黐手上的得着,正正就是朱夫子所讲 的“穷理”,练习者可以掌握了什么是“太极”。

以朱夫子的“太极”论讲咏春,可以避开拳 理上的龃龉,亦可避开门户的分歧,较易指出咏 春的特质和效能,以及中国文化的共性和典型。

知行合一

《武术文化与修身》一书提到武术中的“知行合一”,作者说:

“所谓‘知行合一’,就是要求认识宇宙人生的大问题,首先要从自己的 身心实践入手。先在身心经验上切实体察,而得到一种了悟;了悟所至,又 验之以实践。这种知行一致的哲学观念,自然要被以搏击攻防为内容、以研 究最佳运力用智的武术技击引为其理论的指导原则。知行分离是学不了武 的。”

这里将“行”说成“实践”,将“知”说成“了悟”,而“知行合一”,作 者认为就是“实践”、“了悟”循环运作的意思;透过实践明白了道理,又再 握着道理来指导实践,再在实践中验证道理。比附在武术上,就是透过“搏 击攻防”的实践来掌握“技击理论”,并以此“技击理论”作为日后“搏击攻 防”的“指导原则”。这是一般对“知行合一”的演绎,任何学习玩意提到 “理论”与“实践”并重,便会以“知行合一”一语而蔽之,就如上文的申述 一样。

然而,这样解释未尽武术之精义,事实上,明代儒学大师王阳明 (1472—1528)当年提出“知行合一”时,意思并非这样;王氏之说,不是如 上文般作认知的角度讲,而是从道德层面作价值判断讲。要尽武术之精义,

要得咏春之神髓,当将“知行合一”还原王阳明的本意。

哲学家劳思光教授认为,王阳明的“知”,是指价值判断而言,即“知善 知恶”的“良知”;而所谓“行”,是指意志由发动至展开而成为行为之整个 历程。王阳明自己说:

“知是行的主意,行是知的功夫;知是行之始,行是知之成。若会得时, 只说一个知,已自有行在;只说一个行,已自有知在。”

“行的主意”是“知”,“知的功夫”是“行” I当“知”的价值判断一成 立,即同时决定意志的取向,有取向即进入了实践阶段,此即所谓“行”,所 以“知”与“行”虽然萌动有先后,却也有同时并存的时刻,有“行”便同 时有“知”,有“知”便同时有“行”,这就是“知行合一”了。换句话说, 这个“行”,是道德的实践,是胸襟具备“知”的道德修为的呈现。“知”与 “行”本来就是贯通的,至于“知”与“行”有时之所以被隔断,据王阳明解 释,原因之一是被“私欲”所阻。

练功夫要做到王阳明所说的“知行合一”,就要在动作中展现德性,举手 投足,就是个人道德修为的外显。动作是“行”,德性是“知”;举手投足是 “行”,道德修为是“知”。人是好胜的,在练功夫时为了胜出或满足个人的其 他欲望,因而无所不用其极,不依法度出招,抛撇了练那门功夫应有的法则, 那便不能“知行合一”了;好胜是“私欲”的一种,“私欲”把“知”与“行” 阻隔了。

叶问宗师爱用《论语》解咏春,他认为咏春以两手作门户,在他把这个 道理给弟子陈卫匡师傅解释时,师徒二人便一人一句的提到《论语•雍也》 的名句:

“子曰:谁能出不由户?何莫由斯道也?”

杨伯峻《论语译注》作这样的语译:“孔子说:谁能够走出屋外不从房门经过?为什么没有人从我这条路行走呢?”外出必经门户,是生活的常态, 是走“正路”的意思;孔子感叹没有人行他的路,他的路没有人跟从,意指 世人偏离“正路”;那么,孔子所说的“正路”是什么?汉代经学家郑玄已作 了这样的注解:“子日:言人立身成功当由道,譬犹出入,要当从户。”很清楚, 孔子主张行“正路”,乃指个人的道德修为是立身处世的正途,而叶问宗师引 用《论语》,乃指两手守中用中是咏春的“正路”。

这个守中用中的道理,除了是物理上的形位描述外,也是德性上的道理, 意味着孔子所谓“出不由户”那强调德性的寓意;练习咏春的能否恪守,就 要看他的道德修为,当他能在动作中展现守中用中的道理,他便是“知行合 一”了。这是不容易的,味春要经常把手肘放于胸前,这样叫“埋勝”,没有 这样的叫“飞睜”,咏春要在过手时朝形抢直线,力求把手行在子午线上,当 两个练习者都埋抢线,大家的手便一定相碰,攻防便难起来了,而咏春就要 求大家适应这样的相碰,而且在四手相交的情况下设法打中对方。倘若练习 者耐性不够,一味以打到对方为目标,为了避开四手相交而且误用机灵,以 “飞睜”、“弧线”来突破同门对手的惯性,以多获点数为快,这样的练习,也 不是“知行合一”,因为“知”与“行”被好胜的“私欲”阻隔了。

练咏春时不迷于意气上的好胜,令两手出必由户,以期日积月累而练就 法门,强立不反,有这般的胸襟气度,每一个动作,都是“知行合一”!

咏春小物理

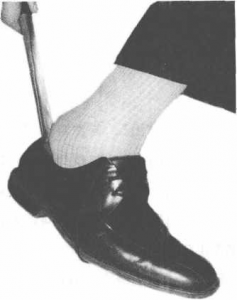

穿样很梦易.遇上硬皮皮鞋,只要在脚跟 处放一个鞋拔子,脚一下便滑进鞋 内。对敌时遇上前锋手的障碍, 练咏春的晓得以自己的一只手作拔 子,另一只手便可在其上滑行, 畅通无阻地一拳冲在对手的身抠之 上。寻桥、标指便有这样的手法。

咏春之史

叶问宗师生年推测

据叶问宗师的香港身份证,他姓“叶”名“溢”,英文写作“Ip Yat”, 生于1893年。身份证上的出生年,是叶准师傅于1993年撰写《叶问宗师年 谱》的所据,也是2005年,叶正师傅在《叶问咏春发展五十年》中发表《为 叶问宗师正名》一文的所本,该文说:“直到1949, 56岁的叶问再来香港定 居”,1949年是56岁,便是以1893年作生年。

然而,当圣士提反书院在他们的旧学生注册纪录中找到问公的名字后, 问公在身份证上的出生年份便受到怀疑。圣士提反书院的纪录册,载录该校 自开校以来学生的入学日期、出生日期、家长姓名、地址、曾读学校等资料, 有关叶问宗师的纪录,写在册中的第20页,所记的东西包括:

入学编号:1086 入学日期:14/9/ 1917 姓 名:叶继问 IpKaiMan

地 址:大道中二百二十七号227, Queen’sRd.C.

家长姓名:叶謂多Ip Oi Dor

可惜出生日期一栏却留空了。在叶准师傅看到问公在1917年入学的纪录 后,便想起姑母曾告诉他:问公在17岁到香港读书,如此说来,问公的出生年当在1900年,而非1893年。

叶准师傅的姑母,就是问公的姐姐,她嫁给香 港富商庞伟廷之子庞玉书,问公因她之故,得以到 香港读书,入读当时有名的英式高级中学;“大道中 二百二十七号”正是庞伟廷的商号和隆庄的地址。在 上世纪20年代中,当庞伟廷破产后,姑母便回到佛山 疊滘居住,直至1950—1951年左右逝世,叶准师傅就 在这二十多年间曾经听过姑母述说问公的事。仔细想 想,叶问宗师生于1900年的推断,不无道理,除了上 列的陈述外,还有其他的蛛丝马迹,可以略析如下。

首先,据叶准师傅及徐尚田师傅称,叶问宗师在 饭店工会教功夫之初,便领取香港身份证;徐尚田师 傅称,他到饭店工会当秘书前的早一阵子,即是约1950年七八月到年底之间曾帮该会处理过一批身份证的申请手续,问公的身 份证也在这时领取。然而,当时在香港领取身份证的要求,没有今天般严谨, 改用他名,或随意报一个出生年份,是很普遍的事。问公改名“叶溢”,徐尚 田师傅说,问公告诉他个中的原因是想隐讳过去;既然名字可改,生年也不 一定是真实的。

其次,据圣士提反书院的其他文献显示,问公在那里读毕五年课程。叶 问宗师若在17岁读中学,五年后毕业,便是22岁,他在22—23岁间曾到过 神户一段短时间,之后便回到佛山结婚,他24岁时,叶准师傅便出世了;在 22—23岁结婚,较与当时的适婚年龄吻合。若说问公生于1893年,他便要在 24岁才读中学,29岁毕业,30岁结婚,31岁生儿;以当时的风尚看,这是迟婚, 按理问公在22—23岁结婚的可能性是较高的。

事实上,圣士提反书院的学生注册纪录也给我们提供了一些辅助证据。该 校于1917年曾有11个入学日的纪录,分布于1月至12月间;该年入学人数 共74人,学生编号由1044到1117,其中有出生年月日纪录的有33人。在那 33人中,年岁最长的有2人,他们都在1893年出生,最年幼的一位,只得9 岁,这反映当时入学年岁的差异颇大;如此说来,叶问宗师生于1893年也是 不无可能的。不过,我们同时可以发现,33人中有6人是生于1900年的,而 出生于前后一年的,即1899或1901的,又有7人,即是说,较多的学生是 在16至18岁入学的。我们又可看见,庞家有三位子弟入读该校,分别为庞衍 坤、庞衍驺、庞衍钢;庞衍驺与问公同日入学,不着生年;庞衍钢于年多以后 入学,亦没有出生日期;庞衍坤早问公一年入学,他的生日是1900年1月19 日,即是说,他当时约16岁半;在庞衍坤注册纪录的同页中共有14人,其中 亦有7人在16至18岁的范围内。慈善家邓肇坚爵士后问公五个月入学,入学 时他将届17岁。看过这般的数字分析,足证圣士提反书院的学生一般在16至18岁入学,问公于1917年入学,而他的生年应该是1900年,是较合常态的。

-当然,更重要的,是问公在香港身份证上登录了 1893年出生后,还有一 些生活点滴跟这个年份并不配合。徐尚田师傅说,当他跟问公学了一两年功夫 后,大家都很想知道问公的生日,于是他一直都希望有机会査得;有天问公忽 然给他看看他在佛山的缉捕证,因为证上有问公的出生日期,徐师傅便特别留 意,徐师傅看过后,曾即时对问公说:“那么,你今年是53岁!”这句话,徐 师傅一直印象深刻。他于1951年元旦开始跟问公学功夫,学了一两年,便是 1952—1953年,若当年53岁,缉捕证中的所示,较可能的便是1900年出生。 至于1893年,大不可能,即使徐师傅记错了看证的年份,也肯定不会是1893 年;若问公生于1893年,在徐尚田师傅还未认识问公的1949年,即是问公初 到香港的那一年,问公已56岁,徐尚田师傅怎样计,也不可能计出53岁。

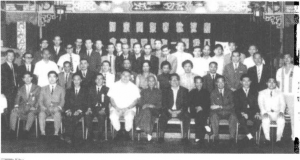

问公在每次摆寿宴时,大抵以1900年来计算他的岁数,而不是1893,这 是有相为证的。图3大合照的背景写里“咏春体育会全体同人恭祝永远会长 叶问宗师七秩华诞”,虽然第二行文字被遮挡了,但“七秩”是可以看见的。 “七秩”是70岁,咏春体育会于1968年成立,若问公生于1893年,在1968 年,他已是75岁,绝不可能时光倒流至“七秩”;若生于1900,则有此可能。 图4的背景里写“八秩开一”,即是71岁,图3、图4相差一年,相中人物容 颜相去不远;如今留下叶问宗师的寿宴照片,只到71岁,而梁相、邓生的样 子,亦跟图5他们在灵堂拜祭问公时的接近;这样看来,问公生于1900,而 于1972年72岁逝世,较生于1893,于78岁逝世的可能为髙。还有图6,背 景写着“六秩晋七”,即是67岁;若问公生于1893,当年是1960年,若生于 1900,当年是1967年,合照的杨淙翰、屈榕生,未有师叔伯提及他们于1960 年即李郑屋邨时期已开始学拳,但1967年,则是他们学拳与跟问公往来较频 密的年头;图6同样反映问公以1900作为生年来计算大寿时的岁数。

图7、图8应该是 同一次的宴会,图8的 喜帐右方似写着“六秩 晋二”,文似写着“七秩

晋二”,图3、图4既然 写明是问公70—71岁时 摄的,而图7、图8的 问公容颜较为青春,可 知此次宴会是庆祝“六 秩晋二”的。那么,问 公62岁的那年,是 1955,还是 1962 ?图 7 左前方的小孩子是叶少华,他跟图9 (前排右方)时

的样子接近;小孩子在两三年内的髙矮、面容的变化 会很大,凭着叶少华的特征,可知图7、图9是在同 年或相差不超过一年的时间内拍摄的;廖建中师傅写曰三月七於攝影留餐聚次首會誼聯學同春詠下了 62、63为图9的拍摄之年,综合图7、图8、图9观之,则问公62岁时, 当为1962年,其机会较高。其实,图7是从1990年咏春体育会编辑的《咏 春族谱》中扫描出来的,当时编辑的师叔伯们,已指出这张相乃“叶问宗师 六十二岁寿辰与门人合摄,时维一九六二年。”由此可知,问公一直以来都告 诉弟子的,是他生于1900年。

上述推测,叶准师傅以为有理,认为年谱所写,应该有修订的需要;但 现阶段仍希望慎而处之,在推理以外,尚待更多实在资料的发现。1900年, 以上述各方面的推理来说,尚可以前后有一两年的误差,目前是难以求证 的;而1893年,是实实在在的文字纪录,要推翻,又是不可率意而为的。

若问公生于1卯〇年,他的生日当为10月27日,而农历则为庚子年、丙 戌月、癸酉日,即光绪二十六年九月初五。

“咏春”源于“永春”志疑

“除春”出自“永春”之说,在这十数年来又活跃起来,然诸说理据,颇 具疑点,以聊备一说的态度视之则可,如果断然以为定论,未免粗率。本文 旨在就这个话题提出疑点,全篇有破无立,只希望为研究恢春历史树立一面 里程碑而已。

1998年,当中国武术协会出版《中华武术图典》时,主编康戈武老师将 香港咏春体育会提供的资料整理过后,将“咏春”写作“永春”,并称这是考 证所得。最后因咏春体育会的反对,便在《图典》里改回“咏春”之称,并 于内文说:“该拳远源不清”。

《武魂》杂志1999年1月期刊登了一篇名为《追溯完整的咏春拳》的 文章,当中提到:“陈华顺之子陈汝棉跟同门师兄弟吴仲素因‘咏春拳’之 ‘咏’字而成反目。”据陈汝棉后人陈国基称,“咏春拳”原本出自少林寺的 “永春堂”,原来是叫“永春拳”的,后来清廷火烧少林寺,于少林寺僧众包 括“永春堂”中习“永春拳”的僧徒在内,皆在清廷缉捕之列。为逃避清廷 缉捕,“永春”门人便将“永春拳”之“永”字改为“咏”字,将“永春拳” 改称为“咏春拳”以掩人耳目。

曾接受本书访问的招丽澄大夫,在她于2005年再版大作《武林点滴》

时,亦有与陈国基相似的讲法,不过,她说是从她的尊翁、陈汝棉的弟子招 就处听闻的,而“永春堂”则作“永春殿”。

2009年6月9日,在电影《叶问》于全球华人社会火热后,中国新闻网 又出现了一则《民间资料证实:李小龙的咏春拳源于福建永春拳》的报道。 据称福建省永春县五里街镇在布置中国白鹤拳史馆时,从民间找到一本永春 籍马来西亚华侨、著名拳师李载鸾收集整理的《桃源新拳术药方》,该书于 1927年首印出版,在内的一张照片有两位武师作对练动作,这被认为与叶问 宗师和李小龙对练的照片“惊人相似”。该文并引述国际南少林五祖拳联谊总 会主席周焜民先生的意见,认为两张照片的人物都在做五祖拳(包括太祖、 罗汉、达尊、行者、白鹤五种拳)中的“盘技”的动作,该文从而论断,永 春县发现了这张照片,正填补了“咏春源于永春白鹤拳”之说在论证上的空 白处。

康戈武老师由“本为永春”变为“远源不清”,所言何据,未及交流,但 其他言论,则可以归纳为二:

一、 “晚春”源于“少林永春堂(殿)”的“永春”功夫,

二、 “咏春”源于福建的“永春白鹤拳”。

但二说各有可疑之处,兹析述如下:

—、“咏春”源于“少林永春堂(殿)”的“永春”功夫

“永春”功夫,自成派别,流传已久。据三十多年前《新武侠》杂志访问 该派宗师朱颂民师傅时(当时朱师傅七十八岁),谈及了“永春”功夫的源 流。该文称,至善禅师因清廷火烧少林寺而混迹琼花会馆,先后将拳技传给 会馆中人,而以窦华宝、黄武举得继衣钵;其中黄武举所学,为出自“少林 永春殿”的“花拳”,短桥窄马。朱颂民师傅一方面师承黄武举的孙子黄哲 诚,另一方面又师从董直、简昌;董直学自冯少青,而简昌学自叔伯简明, 冯少青与简明都是新锦的弟子,而新锦则学自窦华宝。该派的功夫有三套 “花拳”(平拳、梅花八卦、佛掌)、二套“桩拳”(未打桩前的套拳以及桩法) 及六点半棍。

这则“永春派”的历史,正与陈汝棉一脉所说的相近,其中拳法出自 “永春殿”之说,更是依样葫芦。凭“永春派”的历史看起来,它的来历,跟 “咏春派”的颇有相近处:来源与至善有关、曾经传技于戏班、短桥窄马、有 六点半棍;然而,单凭这些相似处,不能说“咏春”源自“永春”,也不能说 “永春”源自“咏春”。看两派自述的历史,自火烧少林之后,到上世纪的50 年代,各有六七代之多;其中咏春的叶问跟永春的朱颂民熟稔,咏春的梁赞 亦与永春的冯少青交厚;它们各有自己的传人,而且年代相近,凭它们的发 展史看,断不会发生谁出于谁的事,而充其量,只能说是它们有相近甚至相 同的源头。

更何况,“咏春”来自“永春”加“言”,实不足信。这个“永”字 旁边加“言”的说法,背后有一个关键的动机,就是逃避火烧少林寺后 清廷的追捕。然而,考诸历史,清廷于康、雍、乾期间火烧少林,本无 其事,而对少林成员加以追捕迫害,亦子虚乌有。近代学者在这方面的 研究所获甚丰,其中唐豪于1941年所著的《少林拳术秘诀考证》,所言 甚详。该书指出,这只是天地会等反清组织为招揽民众而捏造出来的 事实。唐君翻查《莆田县志》,发现福州并无“少林”,所谓“福州府 圃龙县九莲山”、“福州府盘龙县九连山”、“福州府福田县九连山”的 少林,只是登封县少室山少林的影射而已,因为少室山有“九顶莲花寨”之称;福州既无少林,便无被焚被害之事。而且,登封县少室山的少 林,以唐君的考据,于康、雍、乾三朝,亦没有因革命造反而被焚的纪 录;书中表列了自康熙五年至乾隆五十九年间与该寺有关的文献,展示重 修、建殿的纪录反多,有些更是奉敕而为,中间亦有官员过访、拜祭的记述; 另外,唐君又称,《登封县志》中有张朝瑞、张埙、张圣诰、施奕簪等顺、 康、雍、乾知县的文墨,但文墨中亦绝无少林被焚的记载。还有,唐君更细 心地将康、雍、乾间寺内碑志记述僧人生平的内容加以考査,亦没有因寺院 被焚而殉难的发现;而且,其中有39名僧人前后于不同碑志出现,内容都说 明他们安然生息于寺中。凡斯种种,确证本无清廷火烧少林以及追捕寺僧的 历史;既无迫害,又何用“永春”加“言”以作掩饰?火烧少林本无其事, 则“咏春”、“永春”两派相传的历史已甚可疑,若在可疑的基础上还硬说谁 出于谁,在逻辑上是绝对站不住脚的。

二、“咏春”源于福建的“永春白鹤拳”

洪敦耕老师于2004年出版的《武林琐谈》中有一篇《永春拳与缺春拳释 疑》的文章,述及福建“永春白鹤拳”最为简要,能将该派一般最流行的历 史传说概括出来:

“其源流溯自清朝康熙年间,浙江省丽水县拳师方掌光。方氏家道殷富, 妻室早亡,单生一女,取名七娘。方氏授以拳艺,并择嫌陈某。后陈负义未 来成婚,七娘忿而出家‘白练寺’为尼。她因在寺中见白鹤飞舞,顿悟而创 编白鹤拳。后因故授徒曾四,并结为夫妻。据地方志载:‘七娘与其夫曾四以 罪谪永春’。遂广收门徒,其中最杰出者为郑礼。郑氏系福建省永春县人。艺 成之后,也广收门徒,影响最为深远,故后世称‘永春白鹤拳’,或简称‘永 春拳’。近代著名永春拳师有潘世讽、潘孝德、林宝山、干德源、李载鸾、郑 文存等。”

洪老师在收笔时建议冠以地名称呼两种拳术,称作“福建永春拳”及 “广东咏春拳”,避免相混。地域之异,的确可以说明两种拳术有其不同的发 展,而且各自已发展了好些年代。

“福建永春拳”今存的古拳谱有《永春郑礼叔教传拳法》《白鹤仙师祖传 真法》《白鹤拳家正法》《自述切要条文〉〉《桃源拳术》《方七娘拳祖》之类, 据称或有成书早至乾隆时期的,而撰作者或流传者,可以考究的,都是福建 永春人。可见这门拳术,于乾隆以来在福建永春本土流布已久,传说中未闻 有南传至广东之事。而“广东咏春拳”成熟于佛山梁赞时期,梁赞约为逭 光、咸丰年间人,在他之前,尚有师祖在,极可能与粤剧中人有关;可见乾、 嘉以来,这门拳术,亦已在广东流传,而中间亦没有与福建永春拉上关系的 传闻。

“咏春”与“永春白鹤拳”被拉上关系,并非始于2009年6月中国新闻 网的报道,几年前,《精武》杂志有一篇《也谈咏春拳与永春拳》的文章,在 介绍咏春拳时称,严除春“吸收福建永春县方七娘的白鹤派中的‘龟背鹤身’ 和坠肘”以及其他功夫而创拳。然而,今传叶问咏春不见“龟背”,不谈“鹤 身”,此说不知何据;而2009年6月9日中国新闻网的报道,则略有所据, 就是以动作特质来作推论,但这样的推论,亦甚牵强。

李载鸾《桃源新拳术药方》的对练动作,跟叶问宗师与李小龙合照的 手相比,不是“惊人相似”,而是“大有不同”,其不同处可以表列示之:

| 马步 | 前后脚 | 双脚平置 |

| 腰部 | 坐马,腰椎垂立地面 | 落马,腰椎与地面成斜线 |

| 手部 | 只有曲手前置,上路留空 | 曲手前置,兼有膀手保护上路 |

| 接触 | 两手接触一手 | 四手相接 |

| 相对 | 侧身相对 | 正面相对 |

| 用力 | 肘膊蓄力 | 肘膊放松 |

浏览1,045次