第二节叶大密太极拳十法摘要

本节十法摘要是叶大密先生多年练太极拳的研究体悟,新旧结 合,多具卓见,文字流畅,浅显易懂,真正做到了深入浅出,简明扼 要,适合广大太极拳爱好者阅读和练拳参阅。

练习太极拳的要点,各流派都有其传统的经验总结,如武禹襄 的《身法八要》,杨澄甫的《太极拳十要》。这些经验总结,都是各家 根据实践经历,再三揣摩而归纳起来的。因此各流派太极拳的要点 实质,基本上一脉相承,但说明的内容,往往因各家所表现的风格和 特征不同,所站的角度和所得的体会也不尽相同,而有精粗深浅之 别。加上前人说明的文字,大多是用文言文书写,和现代汉语在所 用词汇和文法修辞方面,都有相当距离,无形中给学习的人又增加 了困难。这里著者想参考各家理论、阐述,以及过去师友间的所传 所闻,结合自身多年研究心得,尽量深入浅出地加以说明,以期通过 这样的解说,使学者能够得到提高,少走一些弯路,那才是叶大密先 生真正的愿望。练习太极拳的基本要点归纳如下:

用意放松

练习太极拳要精神贯注、思想集中,使中枢神经系统保持一定 的紧张度,引导动作屈伸开合,使处处能符合要点要求,恰到好处, 没有过分或不够的地方,这就是古人所说的用意。放松是指全身肌 肉在中枢神经系统的控制下,除了维持运动速度和保持肢体位置所 应有的紧张度外,尽量放松,减少不必要的能量消耗以节省体力。 古人所谓“用意不用力”的不用“拙力”,就是针对这多余不必要的力而言。

能用意放松,就能更好地使经络宽畅、气血流通,有利于增长内 劲和增进身体健康。

二、连绵不断

练习太极拳时一势一式,要像“长江大海” 一样,一浪接一浪地 连绵不断、“滔滔不绝”。成式时动作虽略有停顿而意识不停,下一 势紧接着上一式,在两者之间可用小圈圈来贯穿衔接。所谓小圈圈, 实际上就是古人所说的“往复须有折叠”的折叠。这样才能达到连 绵不断、一气呵成的要求,给锻炼者以十分舒适的感觉,提高锻炼兴 趣,在技击上也能达到“运劲如抽丝”“断而复连”“断而能接”“不 丢不顶”“有缝即渗”的要求。

三、周身完整

练习太极拳无论做任何一个动作或摆任何一个姿势,都要做到 周身能相随相合地完整。所谓相随就是古人所说的“一动无有不动, 一静无有不静”,由脚而腿而腰,总须完整一气,“腰动脚动手动,眼 光也随着而动”的上下相随。所谓相合,不仅要机体在形式上做到 不同侧的肩和胯、肘和膝、手和足相向或相背地有呼应着落的所谓 “外三合”,更重要的是意识、呼吸和动作的相互配合,做到所谓意与 气合、气与劲合的“内三合”。这样才能真正做到“周身一家” “无有 缺陷”的完整,在技击上,也就是使对方没有空隙可乘。

四、分清虚实

练习太极拳以分清虚实为入门的第一步功夫,分清虚实先要从 大处着手。以下肢部为例,全身重量寄于左脚则左脚为实,右脚为 虚;寄于右脚则右脚为实,左脚为虚;进步时必先转腰合胯,一脚坐实,一脚变虚而进。否则出脚重滞,就不可能做到古人所说的“步随 身换”“迈步如猫行”的要求。以躯干部为例,敛腹吸息时,拿上下 来说是胸虚而腹实,拿前后来说是胸虚而背实;拔背呼息时,拿上 下来说是胸虚而腹实,拿前后来说是背虚而腹实。以上肢为例,如 一手前伸为虚,则另一只手辅助成平衡为实,所以在技击上发劲放 人,必须先在实手加意,和用刀劈物必须在刀背加力一样,这是大的 方面至于小的方面,则正像《十三势说略》所说的“一处自有一处虚 实”,躯干、四肢、一手一脚以至一个指趾,无不有它的虚实存在,要 锻炼者自己悉心体会,由大到小,由面到点,逐步缩小。在技击上则 可结合推手,用“实则虚之,虚则实之”的办法来对付对方,达到古 人所说的“因敌变化示神奇”的境界。

分清虚实。练太极拳或推手,对于机体感受器官的灵敏度和中 枢神经系统反应能力的提高,是极其有效的,实际上也是增进机体 健康的重要一面。

五、敛腹含胸

敛腹含胸是一个动作的两个方面。敛腹是在吸息时将腹壁有意 识地略为收缩,使和膈肌的收缩下降配合起来;含胸是紧接着敛腹, 使胸部肌肉放松,胸骨正中第三四肋间隙玉堂穴和膻中穴中间,稍 微有内吸的意思。这样可以使胸廓下部得到充分的扩展,有利于肺 活量的增加。敛腹含胸时腹压降,丹田向上合抱,使内气从尾闾沿 脊柱往第四胸椎棘突间的身柱穴处提敛,也就是古人所说的“敛入 脊骨”。

敛腹含胸一般是在动作开始转换变化时行之,在技击上是一个 走化或蓄势的动作。对初学的人来说,只能先从外形的敛腹含胸着 手。结合呼吸的提敛内气,可以留在后来一步做,避免发生偏差。

六、拔背顶劲

拔背顶劲也是一个动作两个方面。拔背是在呼息时使两侧背部 的肌肉群,如棘肌、半棘肌、骶株等,由下而上依次拉伸一下,然后

竖起身躯,则在脊柱第四胸椎棘突间的身柱穴处,就有往上拔起的 感觉;顶劲是紧接着拔背,由头棘肌的作用,松松地竖起颈项,抬头 向前平看,头顶百会穴有凌空顶起的意思。

拔背顶劲时,可使由敛腹含胸时提敛至脊骨身柱穴处的丹田内 气,再从身柱穴沿督脉上升到百会,经前顶、神庭、印堂而到龈交, 由舌抵上腭的作用,接通任脉承浆,再沿任脉而下,回归小腹。这时 丹田落归原位,膈肌上升、恢复原来隆凸状态,腹部内压力增加,腹 肌放松而有饱满舒畅的感觉,这就是古人所说的“气沉丹田”。

这里应该注意的是:气沉丹田是配合着拔背顶劲的动作,并不 单独存在,是意识引导丹田内气的作用,不是用力屏住呼吸往下硬 压。拔背顶劲,一般是在动作的终了或成式时行之。在技击上是一 个放劲的动作。

七、松腰收臀

太极拳以躯千带动四肢,而躯千的转动主要在于腰脊部的旋转 灵活。所以古人说“腰如车轴”又说“腰为纛”“腰为主宰”,同样说 明了腰脊部的重要作用。

松腰就是在放松腰部四周肌肉群的前提下,使两肋部往下松塌, 而又有向前抱合的意思。所以武禹襄把它称为“护肫”。能松腰腰脊 才能转动灵活、上下不相牵擎,重心降低,两脚有根而下盘稳固。收 臀是在松腰的同时,有意识地使臀部稍微往里收缩,使臀部和腰背 基本保持在一个曲面上,而不向后凸出。

能松腰收臀,才能使脊柱直竖,尾闾中正,起到大纛旗和力向盘 一样的指挥作用。

八、沉肩垂肘

沉肩是在放松肩关节的前提下,有意识地使上臂往下松沉,所 以又称松肩。垂肘是紧接着沉肩,使肘关节保持适当的弯曲度,肘 尖尺骨鹰嘴突处向下沉垂,所以又称沉肘。

沉肩垂肘可以帮助拔背顶劲和坐腕伸指的形成。在技击上肘关

节保持微曲,能合乎古人所提出的“劲以曲蓄而由余”的要求,对出 劲的能否干脆,起到十分重要的作用。

九、坐腕伸指

坐腕是当手臂前伸时,腕关节放松而大陵穴处有向下塌垂的意 思,这样就能使手掌上翘好像坐在手腕上一样,因此称为坐腕,或称 塌腕。伸指是紧接着坐腕,趁手掌上翘之势,五个手指舒松地伸展 一下,使丹田中充盈的内气能毫无阻碍地循环三阴经脉,平均地灌 注到五个手指,古人所说“形于手指”,指的就是这个意思。在技击 上,坐腕伸指虽然是最后一个动作,但是它和“沉肩垂肘”“拔背顶 劲”是相互衔接、相辅相成,而不能孤立地分割开来。

十、缓慢均匀

练习太极拳要用意识引导动作,配合呼吸。所以练习时应特别 注意缓慢均匀。缓慢则一式一势没有一处不可着意揣摩,没有一处 能被轻易滑过,古人所谓“处处存心揆用意”的知己功夫,就是这样 练的。均匀则呼吸自然,渐能逐步协调细致,达到细、长、深、足的 要求而没有喘息、憋气的弊病。

能缓慢均匀,才能逐步做到上述种种要点的要求,符合古人对 太极拳能在“动中求静”的评价,也符合古人对练太极拳者“视动犹 静”的高标准要求。

第三节太极拳练功体悟

本节内容由蒋锡荣先生口述,分三部分讲述了随叶大密先生练 拳的体悟身知,以及其一生的武学志向深受叶大密先生影响。其中

有整理疏漏的地方,敬请大家包涵。

一、叶大密太极拳术思想的传承

跟随叶大密老师学习太极拳武学,首先要了解叶大密先生武学 的思想根源,从这个角度去学习、探讨研究。叶大密先生遇上“家国 存亡风雨飘摇”的大时代,仔细阅其生平,总为其胸怀天下、敢于担 当、为义舍利,甚至舍生取义的精神所感动,叶先生始终“以天下为 己任”,而纵观中华五千年,但凡拥有这样气节的人,我们会尊称为 士,为君子,他们明知不可为而为之,虽千万人吾往矣,都是我们民 族的精华和脊梁。从这个意义上说,我们练叶大密太极拳,首先要 学的就是这股堂堂正正的浩然君子气,这也是叶大密先生所传武学 中对文化、对民族、对国家最为珍贵的遗产。

1940年入沪,我常随邻翁季允卿先生习练太极拳。其间虽有别 业,然其拳艺日渐专精,拳理上也多会心之处,甫开班授徒,与学员 共参拳术,教学互长。几年后,经季允卿先生推荐,随武当太极拳 社叶敏之师兄学练太极拳。后投入叶大密先生门下,悉心研习太极 拳、武当对剑等。叶大密老先生出生于浙江温州文成县,曾得杨澄 甫、孙祿堂、田兆麟、李景林各位宗师真传,融会贯通,不断研究创 新,自成一家。叶师宝爱其才,尽以绝学传之,先生的太极拳功夫在 此期间勇猛精进,日趋纯熟。

当年上海武术界将我与金仁霖先生、曹树伟先生及叶大密老先 生早年的弟子濮冰如,合称为“叶家拳的一大三小”。蒋先生视叶家 拳为自己一生武学之根底,深入探索,发扬蹈厉,得此赏誉,正是实 至名归。先生早已暗下决心,欲倾毕生之精力,探究太极之妙道。 观先生之志,正可谓廓然大公者。此非有大格局不能办。先生心中 有一太极之大格局,其志在无限妙道,故能不为俗世所限。一道贯 之,奉行终身。

二、叶大密太极拳术内容的传承

1949年前,叶大密先生研习和教授的太极拳,主要以杨式太极

拳为主;经过了近40年的太极武学沉淀,1953年11月,定型了叶 大密太极拳拳架92式,至1954年11月,经过实践及反复推敲,最 终将叶大密太极拳拳架定为115式。与杨式、吴式、孙式、武式太 极拳相比较,可知,杨式太极拳85式,其中单式37个,吴氏太极拳 108式,其中单式37个,孙氏太极拳98式,其中单式36个,武式太 极拳85式,其中37个单式;而叶大密太极拳115式,其中单式42 个,反向动作较多,弥补了太极拳拳架两侧不平衡的缺陷,练习一遍 拳架比一般太极拳约多15分钟时间,这也是叶大密太极拳的一大特 点,它结合了中医人体气息理论。

1949年后,叶大密先生由于不断地研究医学,教授太极拳的时 间越来越少,随后叶大密先生已基本上是讲授太极拳了,在这个阶 段,叶先生开始丰富完善太极拳的行功式及太极拳相关理论。

20世纪60年代,叶大密先生系统地创编了“太极拳辅助行功 式、定步推手、活步推手、太极拳散手行功练习法(三套)、太极拳修 炼相关理论'

2〇世纪60年代中后期,创编剑术,包括:太极剑(将杨澄甫的 太极剑与李景林的武当剑融为一体)、武当对剑五路、武当对剑拆练 (上、下手各五路)、十三式散剑、舞剑行气。

2〇世纪70年代初,创编刀术,叶大密先生嘱咐金仁霖先生,将 太极刀整理成谱,金仁霖先生受命以后,遂将田兆麟、褚桂亭、傅钟 文三家之传,通理一番后最终定稿。同期,研究枪术,包括:杨家太 极枪、大枪十三式、软枪二十四式及粘枪等。

我随叶先生研习太极拳20年,深受叶先生的爱护,尽得叶先生 太极拳学的精髓,并系统地掌握了“太极拳108式、定步推手、活步 推手、太极拳散手行功练习法(三套)、武当剑、武当对剑五路、武当 对剑拆练(上、下手各五路)、十二式散剑、太极刀、大枪十二式等, 及太极拳修炼相关理论”;经过近80年的不断探究研习,先后创编 了“蒋锡荣太极拳精编四十二式” “蒋锡荣太极剑”“蒋锡荣武当对剑等。

研习叶大密太极拳术的体悟

“道不远人,人之为道而远人”,太极拳也是如此。练拳之事,首 在认识,认识对路,熟练规矩,惟练而已,则水到渠成。

叶先生的太极拳,从外形看,舒展大方,移形换步,如行云流 水,动作衔接紧密,劲断意不断,意断神不断,拳势如春蚕吐丝绵 绵不断,如长江之水滔滔不绝。我通过研习太极拳深深体会到,它 的训练使人体在受外界影响下,保持身心与外界的阴阳平衡,保持 外界与身心一体的髙度自我控制能力。技击时,急来急应,缓来缓 随,以柔克刚,以静制动,彼不动我不动,彼微动我先动,后发而先 至。叶大密太极拳保持了太极拳的原来风貌,它清晰地诠释了太极 拳“以中定为枢轴,怀藏八卦,脚踏五行”的原理,是太极阴阳虚实、 动静消涨、升降开合的形象演示;这样原汁原味的太极拳,才会被更 多太极拳爱好者所青睐。

太极拳一切动作,皆须从“意”练起,而后到意气,到能量的聚 集。刚开始,主要养气,即所谓“培养能量”,这一阶段最主要的条 件是心平气和与生活有节,培养能量的期限要根据各人的情况而定, 很难一概而论,少的一年或几年即有成就,长的要数十年,也可能一 生一世毫无结果。养气同时,就逐步练出了 “以心行气”的功夫。这 就以后天操纵先天炁的过程,逐渐过渡到直接的心意操纵先天炁的 过程。其次,随着曰积月累,身体经络较为通畅,腰腿开合较为纯 熟,每一个动作都能做到“以心行气”,不以四肢为主动,即练拳走 上正轨,可以看出此时的练拳同时具有“以身运气和以气运身的成 分”,慢慢随着“以心行气”功夫的增长,逐步过渡到完全“以气运 身”。实际上,练到这个阶段,便基本上到达先天练后天的程度,此 时只要专心注“意气”的活动,拳架向哪里转变,“意气”就向哪里转 变。这便接近了所谓“腹内松净气腾然”的境界。

接着,要练习太极拳“曲中求直、方圆并有”的开合,这个练法 是:每一个动作都是用意气包围缠绕,意气松沉至脚底,而后蓄发转 折变换,再由脚底作“S”形掉头,往复不已,绵绵不断,可以看出其 路线正好描述出了一个立体太极图中的“S”。“意气”带动身体转圈 或掉头时,便可带动浑身各个脉络里的“意气”跟着做同样的动作。 如“意气”作“S”形掉头时,所有各脉也作“S”形掉头,而且“心为 令,气为旗”,一处掉头,处处掉头,此时的移步转身,亦即按“S”形 路线变换。

练到最后,“意气”或者说中气已经较足,随着腰部主动能力的 加强,浑身的经络也逐渐畅通,从而大大提高了 “意气”的能动性, 于是“意气”在各路气脉里已经成回路,且又互相联络,这便是练拳 中流行不已而又节节贯穿的根本条件,练到这步,太极拳就会迈入 一层很高的境界了,对所谓的“西山悬磬,虎啸猿鸣”境界,就有了

切身的体吾。

其实,蒋先生曾感慨,太极拳是哲理性拳术,它揭示了深刻的 天地之间为人处世之哲学理念,修习太极拳,其实是在练天地之根 基,修天下之大道。也因此,时时刻刻体悟人生,也就是时时刻刻感 悟拳理。大匠教授人规矩,不能授“巧'练拳还是要自己默识揣摩, 勤下苦功,否则可能会“差之毫厘、谬以千里”。

第一节蒋锡荣太极拳单练式拳架

蒋锡荣太极拳拳架是在叶大密太极拳的基础上形成的,叶大密 当年随田兆霖学习杨式太极拳,随李景林学习武当剑,随杨少侯、杨 澄甫兄弟俩学习拳架、剑、刀和杆子。后来叶大密先生创编的太极 拳拳架,把杨氏太极拳拳架的主要特点和八卦掌的身法以及武当对 剑中的用法等内容都吸收了进去,形成了沉着松净、轻灵活泼、舒展 大方的独特风格,当时被人们称之为“叶家拳”

练太极拳架的五字诀是静、轻、慢、匀、恒。练快架子的五字决 是静、轻、灵、勾、恒,只有一字之差。传统的练习法要圆勾、连贯、 轻灵,即太极拳经上说的:“一拳动周身俱要轻灵,尤须贯串。气宜 鼓荡,神宜内敛。无使有缺陷处,无使有凹凸处,无使有断续处。” 以上三个“无使”,名谓六忌。动作的虚实转换要清楚,在练架子时 动作虚实的变换,不应只是简单地看作将身体重心向前或后退,把 身体推向前或推向后,使身体的重量,从地面直线地从一只脚一交 给另一只脚。随着多练习,意气的感觉和速度便可以加快和加强, 这样,慢慢才能达到太极拳的“用意不用力、手快不如意先”的原 则。行功走架时,精神必须高度集中,不想其他东西。

具体说,如腿上虚实变换的过程中,必须“虚领顶劲和节节放 松,节节贯串”,这样才能符合“一举动,周身倶要轻灵,犹须贯串” 的要求,转换两腿间的虚实时,若能做到全身放松,转换轻灵,在身 体的重量全部从一腿转换到另一条腿的一刹那,会感觉到有一个力 从地面向上反弹到实脚。从脚底、脚踝关节、膝关节、胯等,节节向 上放松,让这个反弹力,随着走架者的心意到身体的任何部分,作为 该身体部分的能量动力来源,如虚脚的上步或手上的棚劲。如果在 地面反弹力的传递所经过的路线中,有不松开的地方,那么,地面反 弹力的传递便在身体不松开的地方中止。因此,在练架子时,必须 要全身松开,节节放松,节节贯串,一动接一动,能量不断地滚动, 动作不能有丝毫停滞。

所谓太极拳心法、重点,只是一个药引子或一个手段,帮助我们 达到太极拳的要求。当我们做到某个重点,并且运用自如,便应忘记了该重点,让该重点的要求自然而生,随着行功走架的日积月累, 太极拳的修炼也是水到渠成。

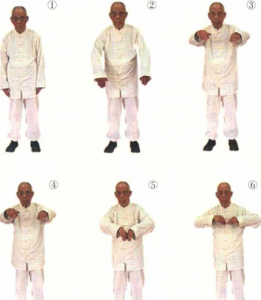

一、无极式(宇宙大观)

拳式意理:太极由无极变化而来,史书明确记载“太极由无极而 生,太极生两仪,两仪生四象、八卦,以至于变化无穷。”太极拳以无 极为源,由一而变化万千,王宗岳太极拳论日:“太极者,无极而生, 动静之机,阴阳之母也”。太极拳是将中国传统文化和中国阴阳哲学 融为一体的高级人体艺术文化,太极拳歌诀:“太极原生无极中,混 元一气感斯通,先天逆运随机变,万象包罗易理中”。古人云:“无极 而太极”,内家拳其实是一个道理,这和古之圣贤所谓的执中、道家 所谓的谷神、佛家所谓的圆觉,也同为一理。所以,太极拳这门内家 拳的功效远远不止强健身躯,延年益寿。

拳架要领:两脚平行分立如肩宽,脚尖正对前方,脚跟平齐, 全脚着力敷在地面,要平稳,两脚不用力,将人体的自然重力调整 在脚底,立身中正安舒,两脚心、手心和百会穴均要一气贯通。眼 睛平视,下颌微收,舌尖自然轻抵上颚。头颈正直放松,两臂自然 下垂,手指松开,胸空腹空,腰胯放松。心中空空洞洞,内无所思, 外无所视,形无其形,物无其物,心无其心,物我合一。所以,蒋 先生说:“不要小看无极式动作简单,其要领贯穿于整套拳架之中, 值得深究”,太极拳论曰:“太极者,无极而生,动静之机,阴阳之 母也。动之则分,静之则合。无过不及,随曲就伸。人刚我柔,谓无极式之走,我顺人背,谓之粘。动急则急应,动缓则缓随。虽变化万 端,而理唯一贯”。

拳经歌诀:太极原生无极中,空纳万境易理中。

二、起势

拳架要领:无极站式(宇宙大观),拳架意理和拳架要领,见无极式。

练拳架动作时,意念(纯阴、纯阳)不重不轻,不急不缓,每一 动意气在先,肢体动作随后。“起势”的手动,是用松沉至脚底的地 面反弹力和腰力启动,少动一点、多动一点都不行。“松柔”与“松 沉”是练习太极拳的入门功夫,练到位的“起势”,就是开好局。

起势

“预备势”要立身中正,即百会穴、大椎穴、会阴穴对应成一直 线,再头颈竖直松开上领,下颌略向后收,两眼向前平视,松肩垂 手。两手分别置于大腿外侧。身体放松,依次顺序是:松头顶、松脸 部、松颈部、松双肩、松胸膛、松腰背、松腹部、松腹股沟、松臀部、 松大腿、松膝部、松小腿、松踝关节、松脚背、松脚跟、松涌泉穴、松 脚趾。虚心实腹、松肩垂肘、松腰塌胯,沉至脚底之后,脚掌恰到好 处地覆地,用意提肛收腹。含胸拔背带动两手小臂环状收回,注意 放松肘关节。松肩坠肘带动两手往外分开,略宽于肩,手掌心随自 然重力落下。命门穴要尽量饱满,意气自天入地,从百会穴至涌泉 穴要上下一气贯通。然后,合太极,恢复至无极站式(宇宙大观)。

拳经歌诀:太极起式妙无穷,提、沉、开、合无极生。

三、揽雀尾

拳架要领:无极站式(宇宙大观),拳架意理和拳架要领,见无极式。

练拳架动作时,意念(纯阴、纯阳)不重不轻,不急不缓,每一 动要意气在先,肢体动作随后。两足平行分开,与两肩齐,眼向前 视,两手下垂,此太极未动之形式也。两手毫不着力,向前向上提 起,提与胸平,手心向下,两臂稍屈,不可太直,与腰同时下沉;左 手转至丹田,手心向内,向前伸出,略与胸齐,此为棚。右手同时向

右向下分开,手心向下,五指向前,右足同时斜向前进,此时全身坐 在左腿,右足伸直不动,左实右虚,右手随腰,同时转至左手处,手 心随转向上,左手亦随腰转,手心随转向下,两手如捧一圆球。右足 往斜前方迈,与左足略成丁字形。左右手随腰随右腿,同时向侧面 圆转,右手在前,左手在后,右手心向上向内,左手心向下向外,如 抱圆球。眼神随向前视,此时全身坐在右腿,左腿伸直。两脚之间 距离,因人的高矮而不同,以每人最适宜为度。左右手随腰往右圆 转,右手心随转向下,左手心随转向上,右手在上,左手在下,与腰 同时往回收,全身坐在左腿,此为捋。左腿变实,右腿变虚,右手随 动,手心随转向上、向内,左手随动,手心随转向下、向外;左手心 距离右手脉门几寸,此为挤,两手同时向西挤出,腰亦随之前进,至 右腿变实,左腿变虚。

两手与腰与腿同时往回松,两手收回时,略向上提,手尖向前, 手心向下,收至左腿坐实;两手又同时往前按出,两手心向外,手尖向上,垂肩坠肘,略与胸齐,此为按,右腿复实,合太极,恢复至无 极站式(宇宙大观)。

拳经歌诀:棚、持、挤、按、雀尾生,左顾右盼中定劲。

四、单鞭

拳架要领:无极站式(宇宙大观),拳架意理和拳架要领,见无极式。

练拳架动作时,意念(纯阴、纯阳)不重不轻,不急不缓,每一 动意气在先,肢体动作随后。两手随腰腿同时往回松,右手屈回。

如画一小圆,复往前松直,五指内旋至勾尖垂下,变为吊手。左手与 右手同时屈回,由左而右,如画一大圆,转至右肩时,手心向内,右 脚向外侧摆,将足跟转动,使脚向斜方向,全身坐在右腿上。此时左 足同时向前方迈去,足尖略偏于此,此时右脚跟同时转动,全身坐在 左腿上,左腿变为实。左手随动随转,变成朝外,往东变成单鞭,与 左足同一方向。右腿伸直,眼神随之,合太极,恢复至无极站式(宇 宙大观)。

拳经歌诀:斜走单鞭胸膛佔,吊手棚按靠肘洌。

五、提手换势

拳架要领:无极站式(宇宙大观),拳架意理和拳架要领,见无 极式。

练拳架动作时,意念(纯阴、纯阳)不重不轻,不急不缓,每一 动意气在先,肢体动作随后。左脚向左侧转,左右两手同时相合,随 腰转向右侧,右手略前,左手略后,两手心相对。沉肩坠时,须松开 捧起,不可有夹劲。右脚同时提向右前方,脚后跟点地,脚尖自然翘 起,眼神平视前方。此式左腿为实,右腿为虚,合太极,恢复至无极 站式(宇宙大观)。

拳经歌诀:回身提手把着封,接手粘提回势例。

六、白鹤亮翅

拳架要领:无极站式(宇宙大观),拳架意理和拳架要领,见无 极式。

练拳架动作时,意念(纯阴、纯阳)不重不轻,不急不缓,每一 动意气在先,肢体动作随后。右足略进半步踏实,脚尖向右侧,全身 随坐在右腿上。两手与腰同时转动,右手转下,手心向上,左手转 上,手心向下,两掌斜对如抱圆球。随即分开,右臂随腰向右前上 提起,眼神相随,提至右手心转向外,眼神渐渐平视,左手同时往左 分,转至手心向下,左脚随提前,脚尖点地,正对前方。此式右腿变 实。然后合太极,恢复至无极站式(宇宙大观)。

拳经歌诀:白鹤亮翅迎面掌,提穿分手亮翅变。

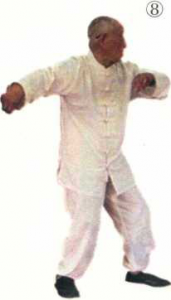

七、搂膝拗步

拳架要领:无极站式(宇宙大观),拳架意理和拳架要领,见无 极式。

以左搂膝拗步为例,练拳架动作时,意念(纯阴、纯阳)不重不 轻,不急不缓,每一动意气在先,肢体动作随后。搂膝拗步练习时腰 要往下松,右手心转向外,随腰下垂,往后圆转而上,转由右耳边按 出;左手同时随腰而上,由胸前往右搂至左膝外,手心复向下;左脚 同时随往斜前方迈,腰随手前进,至左腿变实。然后,合太极,恢复 至无极站式(宇宙大观)。右搂膝拗步同理。

拳经歌诀:搂膝拗步斜中找,沉搂按劲前后分。

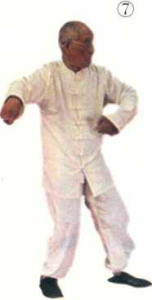

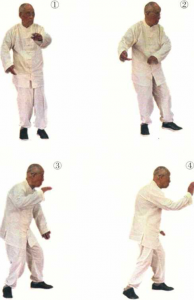

八手挥琵琶式

拳架要领:无极站式(宇宙大观),拳架意理和拳架要领,见无 极式。

练拳架动作时,意念(纯阴、纯阳)不重不轻,不急不缓,每一 动要意气在先,肢体动作随后。右脚微微提起后落下,右手随身之 落势,收回在后;左手随身,提起在前,两手心相对,如抱琵琶。沉 肩坠肘,松开捧起,不可有僵硬的夹劲。左脚随身收近,脚跟自然 点地,脚朝前方,左手同时往左分,转至手心向下,左足随提前,足 尖点地,正对前向。此式右腿变实,然后,合太极,恢复至无极站式 (宇宙大观)。

拳经歌诀:手挥琵琶穿化精,接手反势提劈截。

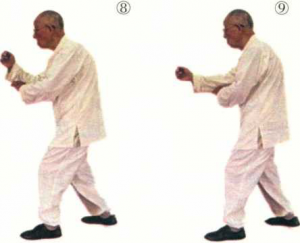

九、进步搬栏捶

拳架要领:无极站式(宇宙大观),拳架意理和拳架要领,见无 极式。

练拳架动作时,意念(纯阴、纯阳)不重不轻,不急不缓,每一 动要意气在先,肢体动作随后。两手心相对,随腰向左转动,左手转 至手心朝下,右手转至手心朝上,左手在上,右手在下;右手转至左 肋际握拳,又随腰往右松,藏于右肋间;此时右腿同时提起前进一 步,使足尖朝前,全身坐于右腿上,左手同时随腰往前伸出。右脚尖 转向右侧方坐实,左手随之左搬拦,右拳随即打出;左手扶右手脉 门,手尖向上,左足亦同时前进坐实。然后,合太极,恢复至无极站 式(宇宙大观)。

拳经歌诀:进步搬拦肋下使,分劲竖捶击正中。

十、如封似闭

拳架要领:无极站式(宇宙大观),拳架意理和拳架要领,见无 极式。

练拳架动作时,意念(纯阴、纯阳)不重不轻,不急不缓,每一 动要意气在先,肢体动作随后。左手旋转穿出右肘,手心向上,两手 随腰往后抽,左手心贴住右臂,渐移渐分,至两掌近于胸际,此时右 腿变实,然后两掌随腰前按,至左腿变实。然后,合太极,恢复至无 极站式(宇宙大观)。

拳经歌诀:贴身靠近横肘上,如封似闭护正中。

浏览2,462次