第二节儿童武术训练的特点

-儿童的生理特点

从运动系统来看,儿童的骨正处于生长发育阶段,骨质柔软,骨骼短细,

软骨成分较多,骨化尚未完成。从骨的组成看,有机物较多,无机盐较少,骨 密质较差。因此,骨的弹性和柔韧性好,不易骨折,但是,易于发生弯曲和变 形,而且由于骨甑尚未完全封合,髓板坚固性差,易于损伤。儿童的关节,由 于关节面软骨相对较厚,关节囊、韧带的伸展性大,关节周围的肌肉细长,所 以关节活动的范围大于成人。但是,牢固性和稳定性较差,外力作用下容易 脱位。肌肉较之成人更为柔软,肌纤维较细,肌肉成分中水分较多,蛋白质、 脂肪和无机盐较少。因此,肌肉的力量、耐力、韧性都比成年人要差。

从呼吸和血液循环系统来看,儿童血液含量的绝对值小于成人,而相对 值则比成人高。红细胞、白细胞及血红蛋白含量,新生儿大于成人,以后随 年龄增加而递减,7岁左右达到最低值,15岁接近成人水平。心脏重量和体 积均小于成人,心肌纤维短细,心肌收缩力量弱,每分输出量小于成人,但每 千克体重的心输出量大于成人。交感神经占优势,心率快,血管外周阻力 小,血压较低。呼吸肌力量弱,胸廓小,气道狭窄,肺通气的阻力大。而且儿 童的新陈代谢旺盛,呼吸中枢兴奋性高,表现为呼吸浅快,肺活量、最大吸氧 量较低。

从神经系统来看,儿童神经过程兴奋和抑制发展不均衡,兴奋占优势, 并易扩散,表现为活泼好动、注意力不易集中、第一信号系统的活动占优势, 第二信号系统相对较弱。随年龄增长,抑制过程逐渐发展,最后兴奋与抑制 达到均衡,表现为活泼好动,注意力易分散,动作准确性差等特点。

二儿童的心理特点

儿童心理学研究表明,7-12岁儿童的心理发展水平已经达到一定的高 度,处于由较低的心理活动过程向高级心理活动过程迅速发展的过渡阶段。 该时期儿童的心理具有三个主要特征:①以具体形象思维为主要形式向抽 象思维过渡;②心理活动的随意性和自觉性迅速发展;③集体意识和个性逐 渐形成。

这个时期,儿童的视觉、听觉、运动觉、空间知觉、时间知觉和观察力都 处于一个迅速飞跃的过程中。注意的集中性和稳定性有了较快的发展,无 意注意仍占主导地位,有意注意迅速发展。有意记忆逐渐超过了无意记忆, 意义记忆逐渐超过了机械记忆,抽象记忆发展的速度超过形象记忆。思维 中创造成分增多,现实性更高,处于具体形象思维向抽象逻辑思维的过渡阶 段。情感的稳定性和控制能力不断提高,各种高级情感,如道德感、理智感、 美感逐渐形成。受暗示性和模仿性较强,主动性和独立性逐渐发展,以取代受暗示性和模仿性。果断性和坚持性逐渐提高,自制力在感兴趣的活动中 表现较强。

三武术训练对儿童生理、心理的影响

(一) 武术训练对儿童生理的影响

武术训练可刺激儿童骨骼生长,提高肌肉和韧带的弹性,改善心血管系 统的机能,明显提高呼吸肌的力量和肺的通气能力,有利于儿童的新陈代谢 和生长发育,为儿童从事其他运动项目奠定基础。武术训练能明显提高神 经系统对各种刺激的反应能力,增强儿童的应急能力,提高灵敏性,改善儿 童前庭机能,显著提高前庭稳定性,促进儿童感官机能的良好发展。这些已 经被武术训练实践所证明。这些,在对部分家长的调查和询问中,也已得到 了证实。如果能够针对儿童的生理特点,正确开展武术训练,那么,对儿童 身心健康的促进作用将是极其巨大的。

然而,由于儿童生理各方面均处在不断发育变化的过程中,生理结构极 易变形。从构成骨骼的成分来说,骨含有机物和无机盐类,有机物和无机盐 的比例决定了骨的硬软度。有机物使骨具有韧性和弹性,无机盐使骨具有 硬度。儿童时期骨组织中有机物质相对较多,因此骨柔韧性大,而硬度小, 且肌肉的生长和力量的增长较慢,骨内钙盐较少,容易变形,承受压力和肌 肉拉力的功能较差。因此,在进行武术桩功练习时,如负重过大,静力性练 习过多,往往会使下肢肌肉生理横断面加大,影响动作的灵活性和弹跳能力 的提高,如果某部分骨骼经常受压,则极易变形。从武术动作的特点看,武术 练习内容中腿功、桩功以及难度跳跃动作的练习,过量的训练和方法不当, 或未按儿童生理特点和要求进行,极易造成生理结构变形和膝、髓关节损 伤。武术的桩功和腿功练习,大部分动作要求足要内扣,小腿在内旋的情况 下进行。如马步桩、正压腿(支撑腿)等,由于内扣、内旋不恰当,日积月累, 极易产生畸形。在腿功练习时,教练员往往特别强调腿部的柔韧训练,强制 性的压腿和搬腿是其主要手段之一。而儿童阶段的髓软骨尚未完全骨化, 过于集中和强制性练习是造成髓软骨损伤的主要因素。儿童时期过多进行 半蹲位练习,如桩功和跳跃练习,会造成散骨与股骨下端经常发生摩擦撞击, 从而导致股骨下端器软骨病变,这是造成膝关节受伤和疼痛的主要原因。

(二) 武术训练对儿童心理的影响

长期进行武术训练有助于培养儿童的毅力和恒心,有利于锻炼儿童坚

强勇敢的意志和坚持不懈的品质。技术的反复改进和练习能促使儿童养成 勤于思考、勇于探索的习惯。长期的武术基础训练实践证明:在武术运动技 术水平不断提高的同时,儿童心理水平也得到了快速发展,促使各项心理品 质得到较为全面的提高,可以取得运动技术与心理品质同步发展的效果。

但是,如果忽视儿童的心理特点,在训练中对儿童要求过高或运动强度 过大,或者采取“专制式”的训练手段,强迫儿童完成难度较大或一时难以纠 正的动作,不是采取问答、示范、引导以及和善的讲解与耐心的指导等形式 来提高儿童运动表象的准确性,建立儿童武术训练的自信心,而是采取高压 手段,对儿童进行训斥、指责或惩罚,在这样的氛围中训练,孩子的心理是恐 惧、不安和胆怯的。培训出的孩子对待自己的态度往往会变得不够自信,对 待事物消极、退缩,自卑感也会大大增强,因此,容易引起训练恐惧症。我们 曾对某体校儿童武术训练进行了有关情况的调查,发现约有50%的儿童在 武术训练时有紧张感,害怕做不好动作会被教练责备与惩罚。长此以往,容 易使儿童丧失对武术的爱好与兴趣,产生厌倦心理,导致训练自觉性和主动 性缺乏,造成偷懒、应付等现象的发生。

四根据儿童生理、心理特点合理安排训练

(一)根据儿童生理特点进行合理训练

- 练习过程中要合理安排运动量

在儿童武术训练中,运动量的安排不能过大或过急,密度与强度要注意 交替节奏,训练时间不宜太长,否则局部负担过重,容易受伤。儿童武术运 动员正处于生长发育初期,与之不适应的负荷不但影响他们的正常发育,还 会对长期的训练及技术发展起阻碍作用。过大的运动量,使儿童的肌肉极 度紧张,既不利于动作质量的完成,又容易造成损伤。因此,不宜进行过多 的整套训练。

- 有针对性地开展力量训练

武术运动中的力量训练的重点是腰、腿部以及肩臂。力量素质训练要 根据儿童的生理特点,有针对性地选择练习内容,并采用适当的方法。例 如,在发展腿部力量时,人们一贯采用传统的功架、站桩等静力性练习。桩 功的练习使下肢负担过大,会造成长骨弯曲变形。而事实上,在儿童武术基 础训练阶段,不宜做过多或长时间的仆步、弓步、马步等静力性练习。因此, 我们可以把原地马步、弓步练习改为行进间弓马步交替练习。这样,不但可 以减轻骨骼、肌肉的负担,有效地预防“0"型腿的发生,而且能使学生体会腰 胯发力的顺序,在规范动作的同时,又发展了腿部力量,可以取得一举数得 的效果。在发展儿童下肢力量时,一般宜采用如跳台阶、跳绳、半蹲跳等克 服自身重力的练习为宜,不宜进行负重练习。

- 要正确进行柔韧练习

几乎每位教练员都十分注重学生柔韧性的练习和提高。然而,在教学 过程中,教练员往往采用诸如“坐老虎凳”式的强制性搬、撕腿等不恰当的方 法来提高学生的柔韧性,从而使儿童肌肉、韧带和坐骨节拉伤等现象频频发 生。如果我们能有效地结合儿童生理发育特点来进行柔韧训练,则此类损 伤是完全可以避免的。因此,在课前应指导学生充分做好准备活动,在训练 过程中要严格遵守循序渐进的原则,一忌急于求成,二忌强度过大,三忌死 拉硬搬。

- 重视形体训练

长期以来,形体训练并未受到武术教练员、运动员的重视。而在儿童武 术基础训练中,形体训练有着十分重要的意义,形体训练须贯穿武术训练的 始终。由于武术动作的功架多数处于蹲位或半蹲位状态,容易使儿童下肢 变得粗壮,产生型腿、臀部变大等形体方面的不良变化,这与武术运动追 求“高、难、新、美”的目标不相吻合,同时也会对儿童时期的生理发展产生负 面影响。因此,在训练中,应当以行进间的动态练习为主进行功架练习,并 增加提踵练习的内容。同时在课的结束部分,可结合音乐,做一些简单的形 体操,既为整理、放松运动,亦可提高学生的自我欣赏能力,增强美的意识。

(二)结合儿童心理特点进行合理训练

- 训练应以积极性语言为主

在武术基础训练中,儿童普遍表现出好胜、不服输等现象。针对这些心 理特征,我们在训练过程中就需要多组织一些竞赛或安排一些游戏,寓训于 乐,来提高儿童训练的积极性。教练员要尽可能多地使用一些鼓励性的语 言,如“好的”、“不错”、“有进步”、“继续努力”等。在肯定其进步的前提下, 指出存在的不足和缺点,并加以改进。教练员在训练中应公平对待每一位 队员,不能持有偏见。因为偏爱一旦形成,就会挫伤其他队员的训练积极 性,不利于整体水平的提高。

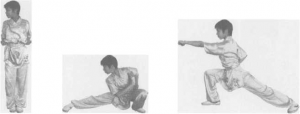

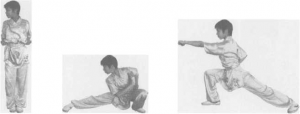

- 提高儿童攻防技击意识

武术训练本身是一项比较枯燥的活动,尤其对处于基础训练的儿童来说,更是如此。教练员为了尽快使学生形成正确的动力定型,往往要求运动 员不断重复相同动作或组合动作,因此,更显枯燥。在教学过程中,这种一 味地让学生进行模仿和重复训练的方法,常常事倍功半,达不到理想的效 果。因而,我们在教学或训练过程中,要突出一招一式攻防含义的教学,使 儿童在体会、理解动作的基础上进行记忆,促使儿童训练的积极性和创造能 力得到发挥与确认,增强练习武术的成就感。动作组合若能结合其攻防意 义一起讲解,就不再是所谓的“花拳绣腿”了。

- 适时运用模拟训练法

竞赛是刺激运动技术水平提高的重要手段,也是激励人们去追求更高 目标的有效措施。基于儿童好胜心强的心理特点,适当引入竞争机制,可以 通过模拟比赛的形式来激发儿童的训练热情。模拟训练法,是指在训练中, 教练员对每位运动员进行谗分,队员之间展开竞赛的一种训练方式。通过 模拟比赛,提高儿童的武术演练水平和临场应变能力,克服紧张心理,积累 比赛经验,同时营造“你追我赶”的训练氛围,变被动训练为主动训练,有利 于队员之间相互学习,共同进步,从而达到提高儿童武术训练兴趣之目的。

(三)训练中应注意的事项

第一,儿童武术训练,应遵循儿童生理、心理发展规律,运用科学合理的 训练方法和手段以及武术运动的规律、特点,正确指导儿童进行武术训练, 避免因训练方法不当、内容安排不合理而造成的运动损伤及其他不良后果, 从而促进儿童身心健康发展。

第二,武术运动中桩功训练的重点是腰、腿部。在儿童进行此项练习 时,不宜时间过长或过大负荷进行负重练习,以免造成骨骼、肌肉变形。

第三,根据循序渐进的原则,正确地进行柔韧训练,减少肌肉、韧带及坐 骨节结等伤病的发生。

第四,在专项技术训练中,可参照其他同类项群运动项目的训练方法, 注重形体练习,以适应竞技武术套路运动发展的要求。

第五,在训练中,应根据儿童时期的心理发展特点,尽可能多地使用积 极的方法和鼓励性语言,以提高儿童武术训练的积极性。

第二章儿童武术素养和武德的培养

第一节武术运动所必需的武术素养和武德

素养,即平日的修养,而修养则指理论、知识、艺术、思想等方面的一定 水平。武术运动不单单是一项竞技运动,它有着数千年的文化积淀,融汇了 哲学、中医、养生、气功、兵学、美学等内容。武术的博大精深,注定了要求习 武者拥有宽大的胸怀和谦逊的品质。

一武术运动所必需的武术素养(一)加强对武术的理解

- 从武术的起源和发展开始了解和认识武术

武术有着数千年的发展历史,认识武术的起源和发展可以对武术的内 涵与外延有深入的理解。目前,武术概念为:以技击动作为主要内容,以套 路和搏斗为运动形式,注重内外兼修的中国传统体育项目。只有认清了武 术的起源和历史发展才能真正弄清为什么武术以技击为主要内容,为什么 武术会有套路和搏斗的运动形式,为什么武术具有内外兼修的文化特色。

- 了解武术内容的丰富性

武术按运动形式,可分为功法运动、套路运动和搏斗运动;按拳术特点 和使用器械的种类,可分为长拳、南拳、太极拳、刀、枪、剑、棍、九节鞭、双刀、 双剑等。但无论运动形式如何多样,攻防技击性仍然是它们共同的本质特 性,即使在套路运动中,其动作也有一定的攻防意义。因此,要深刻认识“万 . 14 .变不离其宗"的武术要旨。

- 了解各种拳术或器械运动的特点

如刀术具有勇猛彪悍、快速有力、劈砍威猛、缠绕紧密、身活步疾、节奏 明快的风格特点;棍术具有快速连贯、迅猛有力、把法灵活、棍法多变、密集 如雨的风格特点;长拳具有舒展大方、快速有力、动迅静定、节奏鲜明的风格 特点;传统拳术中咏春拳的短桥寸劲,八极拳的刚猛暴烈,猴拳的灵活多变 等,都是它们独具特色之处。同时,在不改变原有拳种特点的基础上,吸收 别的拳种的长处,更有利于自身拳术的发展。如现在的醉拳吸取了地趟拳 中的腾空摔跌、卧地滚转等动作,增加了醉形的表现手法,等等。

- 深刻理解武术的作用

练习武术不但可以强身健体,提高自卫能力,培养良好的心理素质和高 尚的道德情操,同时武术运动具有很高的观赏价值,还可以丰富文化生活。

- 理解竞技武术规则

加深对武术竞赛规则的理解,不但有利于更好地利用武术规则,扬长避 短,取得更好的成绩,也有利于对现有武术规则提出建设性意见。

(二) 提高武术运动的实践能力

武术运动的实践能力,主要是习武者自身武术的竞技演练水平或实战 能力,还包括辅导训练能力。这是武术进一步传承与发展的基础。

(三) 加深对武术发展趋势的认识

对武术的发展趋势,目前主要有两种看法和态度。一种是努力把高、 难、美、新的武术套路运动推上奥运会;另一种是强调武术的本原价值,即充 分发挥武术中的实战技巧。对武术发展趋势的这两种看法和态度的科学分 析和选择,是武术界共同面临的一个问题。能否找到两者之间完美的结合 点,需要我们共同参与去解决。为了促进武术的健康发展,应该以实事求是 的科学态度参与到武术的研究工作中去。

总之,习武者应该从多方面提高自己的修养,完善自身的知识结构,在 发展武术的同时,提高自己的修养和思想境界。

二武术运动所必需的武德武术界流传着这样一句话:“未曾学艺先学礼,未曾习武先习德。”的确, 在漫长的岁月里,中国古代武术不仅逐渐形成了一套自己独特的理论、技 术、功法,也形成了一套与武术密切相关的道德体系,这就是人们常说的武 德。所谓武德,是指习武学艺之人所应遵守的最基本的行为准则和规范要 求。简而言之,就是习武的道德,它包括礼节、人品、作风和习武的学风等诸 多方面。严格地讲,武德并不等于法律,它更多的是属于伦理道德观念的范 畴。中国古代的武术家非常重视武术道德,尽管古代武术有千万门派,每个 门派都有自己的技法、功法,但是,所有的门派都不约而同地把培养武德作 为习武者的首要任务。武德已经成为中国古代武术的一个组成部分,有“缺 德者不或与之学,丧理者不或教之武”的格言。

中国古代武术主要是在封建社会中形成的。因此,武德既有封建道德 的糟粕,又有中华民族古老文明的高尚情操。我们今天面临的一个任务就 是剔除其封建糟粕,继承和发扬古代武德的精华。那么古代武德中有哪些 是值得我们借鉴的呢?

我们认为有以下几点:(1)武术的目的不是伤害对手,而是自卫。中文 的“武"字,由“止"和“戈”两字组成。意思是“以武禁暴整乱,止息干戈,非以 为残而兴纵之也(2)见义勇为,敢于斗争。武术是“路见不平一声吼,该 出手时就出手”之举,而非行凶作乱、违法乱纪的手段。(3)尊重对手,光明 磊落。现在人们更多的是在体育范畴内研究武术,武术的比赛和较量更多 的出现在竞技赛场。因此,如何合理运用技法,进行光明正大的比赛也成为 当今武德的重要组成部分。(4)自我克制,自我完善。武术技术的提高需要 通过自身意志力,对技术进行不断的自我完善。通过自身提高,而非贬低对 手来获得竞赛成功的喜悦才是当今武德的良好表现。

中国武术协会颁布了武德守则(草案):

武德守则

- 热爱人民,精忠报国;

- 弘扬武术,以德为先;

- 崇尚科学,求实创新;

- 强身健体,文武兼备;

- 遵纪守法,伸张正义;

- 维护公德,尊师爱生;

- 爱岗敬业,勤学苦练;

- 团结友爱,谦虚谨慎;

- 诚实守信,知行统一;

- 仪表端庄,礼貌待人。

习武十戒

- 不准有辱国格人格,危害社会治安;

- 不准拉帮结派,搞宗派门户争斗;

3-不准宣传伪科学,搞封建迷信活动;

- 不准搞非法敛财,牟取暴利;

- 不准淫乱、赌博,参与毒品活动;

- 不准打架斗殴,恃强凌弱;

- 不准拨弄是非,破坏团结;

- 不准徇私舞弊,唯利是图;

- 不准酗酒滋事,制造事端;

- 不准骄傲自大,出言不逊。

(一) 武德的重要性

早在殷周时期的历史典籍《诗经•小雅》中就记有“无拳无勇,职为乱 阶”,预示了一种无德无拳的思想。郭沫若在《殷契粹编》的卜辟中也载有: “丁西卜,其呼以多方小子臣其教戒。”并注云:“教即教学,见《说文》,戒殆戒 之省。考教戒一词,可能为武术传授之戒教。”由此可见,武德在古时就已被 看得非常重要。

综观武术各门派的拳谱、家法、门规等,无一不开宗明义阐明武德,视其 为入门习武的第一要旨。与此同时,在择徒传艺上亦有对德性的苛求。如 “五不可传”,“八不传,五可授”,“十传,十不传”,以及“八戒律”、“十要诀” 等。许多拳派将武德教育贯穿于教武、习武的全过程,影响着习武者的一 生。武谚云:“武以德彰”、“艺以德立”。武术的生命力不仅在于技击,更在 于武德。历代武术家既视“德”为武术之根本,同时又把“德”视为通向高深 武功境界的精神航船。正如伍绍祖所讲“武术既重武功,更重武德”。尚武 与崇德的高度统一影响和造就了武术界成千上万的志士仁人。

(二) 武德的基本原则

崇德尚武,发扬民族精神,是今天我们所提倡武德的基本原则。武德在 发展过程中,从最初维护民族利益的道德观,到现在把国家、民族的利益放 在首位,冲破单一、狭隘的道德意识,终于使尚武与崇德紧密结合,构成了中 国民族精神的主体。崇德是尚武的前提,尚武是崇德的反映,通过崇德尚 武,最终要发扬“自强不息”、“厚德载物”的民族精神,为社会作出贡献。

(三)武德的主要内容

武德是习武者的道德规范和道德品质。它包含着以下十个方面的基本 内容。

- 武德高

爱国爱民,品德高尚。为武之道,以德为本。习武首先要重视武德的学 习,要有好的思想品质,这是提高武技的前提。

- 武旨正

强身健体,卫国防身。学习武术的宗旨要正确,练武是为了强健身体,掌 握武技为人民服务,保卫国家和人民安全,绝非恃艺为非作歹,损害群众利益。

- 武纪严

不斗凶狠,遵规守纪。有了一定的武术技能,不能逞凶斗狠,惹是生非,应 该遵守各项法规制度,做遵纪守法的模范,并能够主动同坏人坏事作斗争。

- 武风良

尊师爱生,互研拳学。在武林同仁中,要形成一种老师爱护学生,学生尊 敬老师,互相尊重,共同研习武术的良好风气,为武术的发展贡献出一份力量。

- 武礼谦

抱拳行礼,谦和礼貌。无论习武者之间,还是与其他人之间,都应该以 礼相待,有礼有节,平易近人,谦虚诚恳,不出言不逊、得意忘形、败坏武德。

- 武志坚

意志坚强,百折不挠。武术是一项内容繁多,技术性较高的运动项目, 学习起来有一定难度。这就要求习武者有坚强的意志,不怕困难,立志为武 术事业献身。

- 武学勤

拳不离手,勤学苦练。要学习好武术,就应该拳不离手,坚持不懈地朝 演夕练,勤学苦练。历史上武术有所成就的人,都是勤学的结果。只有这样 才能学习好武术。

- 武技精

钻研武技,精益求精。“艺无止境”,武术博大精深,内涵丰富,非一朝一 夕所能穷尽,必须刻苦钻研,不断进取,精益求精,才能使武艺精湛。

- 武仪端

举止庄重,容端体正。习武者应该仪表端正,举止文雅,表现出气宇轩 昂的精神风貌,不能衣装不整、体态不端。

- 武境美

环境优美,井然有序。练习武术,要主动保持练习场地、生活环境的卫 生,特别是训练场地、衣物、器件等要摆放整齐,爱护公物,让习武环境、生活 环境优美整洁。

传统武德源远流长,精微博大,并渗透于武术的方方面面,发挥着广泛 而积极的作用。但由于受中国古代文化思想的影响,武德教育的内容不可 避免地带有历史的局限性。如带有封建色彩三纲五常思想的“师命不可 违”、“一徒不可二师"、“传男不传女”、“为朋友两肋插刀”等等,显然这些已 不再适应现今社会的需要,甚至成为武术发展的桎梏。可有些旧的宗法观 念、旧的习惯势力又不会自行消退。不可否认,一些领域道德失范,拜金主 义、享乐主义、个人主义的滋长现象在武术界也有所表现,见利忘义、见利弃 义、唯利是图等丑恶现象也时有发生。显而易见,加强新时期的武德教育是 极其重要和十分必要的。

我们在弘扬我国古代优秀传统武德的同时,必须取其精华,弃其糟粕, 树立新的武德观。将武术教育同弘扬祖国灿烂文化、培育民族精神联系起 来,同社会主义精神文明建设结合起来。只有把武德修养寓于社会道德规 范之中,才能使武德教育更具有时代特征和新的生命力,才能在社会主义精 神文明建设中发挥更大的作用。

第二节儿童武术素养和武德的启蒙及培养

一儿童武术素养和武德的启蒙在儿童武术基础训练阶段,教练员要特别注重口德的启蒙和培养、手德 的启蒙和培养、品德的启蒙和培养等几方面。

(一)口德的启蒙和培养

教练员应始终要求习武者对人说话要言语谦和,不可出口伤人,不要胡 吹乱侃,不能打击别人抬高自己。“绿叶红花白莲藕,天下拳术是一家”。要 谦虚地学习别人的长处,不能认为自己的拳种优秀,天下少有。要学习好自 己的拳种,还要兼习别门旁派。这样取长补短,才能成为一个全面的习 武者。

(二) 手德的启蒙和培养

练拳既然是为了强身健体,就不能动不动出手打人,即使与人较技,切 磋武技,也要先退让三分,做到防守为能,以静制动,彼不动则己不动,动起 手来要点到为止。不要对自己人或武林朋友提什么“出手见红”、“制敌必 残”等糟粕之论。只有这样,才能做到既交流了技艺,又让别人从内心佩服。

(三) 品德的启蒙和培养

品德的启蒙和培养为三德之首。练武之人要乐于助人,与人为善,见义 勇为,扶危济困,遇事要大度,大度是美德。要严于律己,宽以待人。古谚 曰:“心要常存孝顺之心,常存公道之心,常存慈悲之心。”学拳练武者具备了 这三心,才能尊敬老人,爱护幼弱;才能见义勇为,助人为乐;才能有爱心,不 会凭拳逞强、凌弱霸道;才能不惹是生非、危害社会;才能成为一个武艺高 强、武德高尚的习武练武之人。

总之,习武者功成艺就以后不能洋洋自得,忘乎所以,视为奇货可居,逞 能好斗,或借以沽名钓誉、谋取私利,或持武凌弱、为非作歹,或拉帮结伴、寻 衅闹事。而要继续坚持武德观,习艺精益求精,持之以恒,为人虚怀若谷,讲 礼守信。如果遇到歹徒逞凶,欺人强夺,惹是生非时,则不能袖手旁观,而应 挺身而出,充分利用和发挥自己的武艺特长,维护正义,制服歹徒。总之,只 有习武动机纯洁,端正武风,树立高尚的武德,才能更好、更快地掌握武术技 能,才能以武强身,为促进我国武术运动的发展作出贡献。

二儿童武术素养和武德培养的具体实施儿童时期由于可塑性强,是掌握任何一门技能的最佳时期,同时也是健 康成长的重要时期。对儿童进行武德教育必须有一个总体教育目标来指导 不同训练阶段的训练工作,使武德教育成为一个系统的、循序渐进的过程。

(一)“武德"教育在训练的不同阶段的具体实施

- 第一阶段(刚入训练队的学生)

刚入训练队的学生对周围环境比较陌生,学生之间、师生之间关系生 疏,对于训练队的各项规章制度和课堂常规都不了解,应使学生在逐步熟悉 环境和各种规章等的同时克服缺点,让思想步入正轨。

(1)明确课堂常规。如在课的开始和结束,师生互行“抱拳礼”。行“抱 拳礼”本身就是对学生实施武德教育的一个很好途径。“未曾学艺先学礼”, 抱拳礼是并步站立,左掌右拳在胸前相抱,高于胸齐,拳、掌与胸口间距为 20〜30cm。其涵义是左掌表示德、智、体、美“四育”齐备,象征高尚情操,拇 指屈扣表示不自大,不以“老大”自居。右拳表示勇猛习武,左掌掩右拳相 抱,表示勇不滋乱,武不犯禁,不凌弱逞强,以此来约束、节制勇武的意思;左 掌右拳拢屈,两臂屈圆,表示五湖四海,天下武林是一家,谦虚团结,以武会 友;左掌为文,右拳为武,文武兼学,虚心,渴望求知,恭候师友,请前辈指教。 在武术教育中,首先应让学生深刻理解“抱拳礼”中所蕴含的中国优秀的传 统文化,师生间互行“抱拳礼”不仅可以强烈地感受到师生之间的纯真感情, 还能发扬“尊师爱生”的传统美德,继承“尊师重道”的伦理规范。练习套路、 教学比赛,测验之前学生行“抱拳礼”,能培养学生虚心求学、不耻下问的态 度,树立优良的学风。施礼虽是一种形式,但“礼以节人",可以时常提醒习 武者恪守“武不犯禁”,从而加强遵纪守法的道德意识。

- 培养严格的纪律性。要学生明确纪律的重要性。纪律是完成教学 和学习任务的保证。养成良好的学习风气,可以为今后的学习打下良好的 基础。这一阶段如果抓不好,以后一旦出现混乱局面就不易收拾。

- 通过布置收还器材、规划场地,培养学生尊重他人劳动、爱护公物、 热爱劳动的习惯。

- 第二阶段(有一定训练基础的学生)

由于学生对周围环境比较熟悉,会出现思想放松,课堂上随便、注意力 不集中,个别迟到早退等现象;有些技术好的学生看不起技术差的学生,而 技术差的学生有压力、自卑感,学生之间的关系也变得复杂有时甚至很紧张; 在练习的过程中,有的学生选其爱好或擅长的练习,而忽视全面锻炼和发展。 所以此时就应充分考虑学生思想上的反复性。进一步做到以下几点:

- 继续抓好组织纪律性教育和集体主义教育。在武术训练过程中多 安排游戏以调动学生的积极性。如进行接力赛时,向学生强调遵守规则,特 别要强调全局观念、集体力量、互相配合,对少数学生的个人英雄主义表现 要及时加以纠正。要教育学生正确对待同伴的失误,技术好的学生更要热 情帮助技术差的同伴。要教育他们正确对待对手的犯规动作,不应计较,更 不能采取报复手段。

- 采用比赛法对学生进行道德品质教育,培养他们公平竞争、实事求 是、尊重裁判、顽强拼搏的优良品质。控腿、下腰练习对学生来说是件比较 ,,痛苦”的事情,通过对抗比赛,不仅能使学生提高练习的兴趣,还能使他们 克服懦弱胆怯,增强战胜困难的勇气,养成勇于拼搏、坚忍不拔、自强不息的 良好品质。

(3) 合理组织教学,培养团结友爱,互相帮助的学生关系。武术套路动 作复杂,方向路线多变,具有难学易忘的特点。等学生基本掌握动作后,教 师可采取两人或几个人一组分组练习的方式互相学习、纠正,尽快掌握正确 的动作。

(4) 对学生进行礼貌教育。在武术套路教学中,武术套路一般从场地 右侧起势,向左运行。这是根据我国尊左卑右的传统习俗,具有谦恭礼让的 含义。在武术教学中让学生理解其内涵,不仅有助于学生明白套路的方向 路线,而且能从起势中了解中国武术的伦理特色,时时体验我国“仁义之国, 礼仪之邦”的民族特征,形成重传统,尊师重道,自珍自重的人伦观念。在器 械练习中,剑术、刀术起势时一般是左手持剑、抱刀,动作开始后再交到右手。 左手持剑、抱刀“先礼后兵”,告诫习武者以德为上。在武术教学中使学生理解 其深意,使学生在演练每遍套路前都能体会到谦、恭、礼、让的精神风尚。

浏览641次