陈氏太极拳的练习步骤与方法

熟练套路明确姿势

所谓“套路”是指太极拳的整套架式;所谓“姿势”是指每个架 式的动作结构。初学时主要侧重于套路熟练,方位正确。同时适 当注意姿势的规范。经过一段时间练习后,套路已熟练,这时就必 须侧重于姿势的正确,这样才能产生内气,发挥健身及技击上的效 果。现分两个方面,谈谈这一阶段的练习方法及注意事项。

动寓静之内,静寓动之中。练陈氏太极拳必须保持思想上 的清静,排除一切内外干扰,只有这样才利于收敛内气,引动鼓荡。 《太极拳论》说:“静养灵根气养神”。所谓灵根的“根”,就是根本, 也就是肾脏。中医学认为“肾为先天之根”,内藏元阴元阳,是人体 生命活动的原动力。“静则养根”,也就是说,只有在意识清静的条 件下,才能有助于肾气的旺盛与收藏,从而使五脏健运,内气充沛, 神得所养,动作矫健。

注意身体。初练太极拳,不应要求过高,操之过急,就像初 学写字一样,能写成横平、竖直、点、钩等笔划,组合成方块就行。 初学太极拳,身法上只要求头部自然端正,立身中正,不偏不倚;步 法上只要求能做好弓步、虚步、开步和收步,知道方位即可。至于 不可避免出现的毛病,像挑肩架肘、横气填胸、呼吸发喘、手足颤抖 等现象,不宜深究。但运行方位、角度、顺序必须绝对正确,力争做到姿势柔软、大方顺随。

每天坚持练10遍左右,两个月即可将套路练熟。这时要进一 步考虑动作要求,从头至足,一招一势进行纠正。在动作速度上尽 量放慢,以利于揣摩思考动作的正确与否。每天坚持练10遍拳, 再练 >」一个时期,就可以通过这一阶段而进入第二阶段了。

调整身法周身放松

所谓“身法”,是指练拳时对周身各部位要求的原则。要调整 身法,首先必须在放松上下功夫。为了使骨节松开,伸筋拔骨,可 选练些动作,如“金刚捣碓”、“掩手肱拳”、“摆脚跌叉”等,但要尽放松,不要用拙力。

这一阶级练习出现的主要毛病是立身不正,横气填胸,挑肩架 肘等。产生这些毛病的主要原因有两个:一是对“放松”的含意理 解不够;二是腿的支撑力不足,难以放松。《拳论》说:“身必以端正 为本。以周身自然为妙。”也就是说套路架式的练习,身法上要以 立身中正为根本。所说的“端正”,也有两种含意:一是指躯干四肢 及头的位置中正,即身体不偏不倚之意;另一种是身体在歪斜情况 下,保持相对平衡,如开步时的上引下进动作。所谓“放松”,就是 说在腿的支撑下,全身各部自然协调地松下,气沉丹田。初学时由 于对这些问题没有理解和注意,加上功力浅薄,所以不可避免地会 发生上述毛病。可通过增加练拳遍数放低身法,加大运动M,并且 做一些单腿或双腿下蹲运动及站粧功来克服上述毛病。同时注意 松跨、屈膝、圆裆,保持立身中正。随着腿部力量的增长,身法的放 松,胸部、背部、肋部及膈肌自然下沉,体内的气机升降协调,呼吸 自然,肺活量增强,这些毛病就会消除。

这一阶段缂习,需有3 ~4个月时间。届时,身法已得到调整,姿势已基本正确,并且随着练~质设的提高,已有内气活动的感觉

疏通经络引动内气

经络遍布周身,内联脏腑,外系肌表,从而沟通人体上下表里, 是调节机体和内气运行的通道。“气”是构成和维持人体生命活动 的精微物质,是极其微小的物质微粒,很难直观察觉,只能通过人 的感觉器官,根据事物的各种变化而体现它的存在。人体的气的 来源有以下几个方面,一是禀赋于先天父母之精气,二是饮食物化 生的水谷之精气,以及存在于人体内的精气,通过脾、肺、肾三脏的 生理功能综合作用而生成。《太极拳论》说:“气者,生之本,经者, 气之路,经不通则气不行:”又说:“以吾本身自有之元气,运行吾 身”,“以气运形,一气贯通。”说明气是本身固有的本元物质,只有 在经络畅通无阻的情况下,才能引动与鼓荡,达到一气贯通,从而 产生防病健身和技击效果。

前面已经说过,在“调整身法,周身放松”阶段后期,体内已有 内气流动的感觉,练拳也有兴趣。但是这个感觉如波浪起伏,时有 时无,时隐时现。经过一段时间,甚至会全然无有。这是经络之气 通流不畅,气机运行不利,内气引动不力之故。因此,在这一阶段 练习中必须注重于意念引导,在大脑意识的指挥下,以意运形,使 内气节节贯串;如有不顺之处,可以自行调整身法,以得劲为准;练 习速度宜慢不宜快;一招一式要精力专注,活泼无滞。外形尽M与 内气意识保持一致。这样进一步练习一段时间,内气就会自然畅 通,僵劲拙力也会慢慢克服,逐渐达到周身相随,连绵不断,内气会 按拳势要求,产生有规律的鼓荡,达到一气贯通。

形气结合如环无端

所谓“形”是指形体,也就是拳势动作的外在表现。“气”即指 内气。从医学角度讲,“形”、“气”是统一的,是相互依附,相互为用 的。《太极拳论》说:以心行气,务令沉着,方能收敛人骨”。又说: “以气运身,务令顺随。”就是要求每招每势,都要注意以意引气,以 气运身,顺其自然,催动外形。通过形气结合的反复练习,使内气 周而复始,如环无端地在体内运行。努力做到:周身一致,内外合 一,外形在内气的催动下,一动则周身全动,一静则周身全静,动静 开合,起落旋转,无不顺其自然。在练习过程中,身与手、内与外某 一部位不够协调,某一部位即产生矛盾,就会影响内气的贯通,从 而使意气与形体难以结合。如动作运行速度的快慢,以及身法位 置角度掌握不够,就难以适得其中,在套路架式的练习中,就会产 生身慢、手快、眼不随等散乱现象,不能身手一家,动作协调。谚 云手到身不到,击敌不得妙;手到身也到,击敌如摧草”。说明形 气结合,身肢顺随的重要性。

这一阶段的练习,要注重于意念与形体姿势的结合,也就是心 到、意到、气到、形到,使内气一气贯通。同时应出理解,某•部的 幵合,是全身整体开合的局部表现;全身总的毛病,也可以从局部 反应出来。因此,凡是调整局部姿势时,务必注意整体的调整,从 而达到意气合一。这一阶段的具体表现为:肌肤发胀,手指发麻, 足跟发重,丹田有发沉之感。

周身相随内外一致

“周身相随,内外一致”的意思,是指全身形成一个完整的运动 体系。陈长兴在《太极拳十大要论》中说:“太极拳者,千变万化,无 往非劲,势虽不侔,而劲归于一。夫所谓一者,自顶至足,内有脏腑 筋骨,外有肌肤皮肉,四肢百骸,相联而为一者也。破之而不开,撞 之而不散。上欲动而下自随之,下欲动而上自领之,上下动而中部 应之,中部动而上下和之,内外相连,前后相需,所谓一以贯之者, 其斯之谓欤!”此段论述,具体阐明了周身相随,内外--致,以及- 气贯通的整体表现。

在周身内外相随一致这一阶段,内气虽已贯通,但很薄弱。在 练拳时,稍不注意或运动不当(如疲劳过度或精神欠佳),都会影响 内气的贯通和运行。在前一阶段,如身、手、内、外产生了矛盾,可 以用调整身法的办法去解决,使姿势顺随,内气贯通。而在这一阶 段,就不许可用调整身法的办法去解决。这一阶段,要求周身相 随,以内气催外形。气不到,外形寂然不动;气一到,外形随气而 动。以心行气,以气运身。每招每势,气由丹田发起,内走五脏百 骸,外行肌肤毫毛,运行周身而复归丹田,缠绕往来,圆转自如。动 作以缠丝劲为核心,以内气为统驭,形成一个完整的运动体系。 “缠丝劲”发源于肾,起于丹田,遍布全身,处处有之,无时不然,衍 溢于四体之内,浸润于百骸之间,达四梢通九窍,增长内气无穷,使 内劲收敛人骨。伸筋壮骨,气血流通,消化饮食,祛病延年,皆缠丝 内劲之功效。“缠丝劲”为陈氏太极拳之精华。

此段时间,每天除坚持练架式套路以外,可以结合练习推手, 从而体会粘连黏随、棚报挤按的劲别,校正拳势运劲的正确与否。 每天还可以增加练习几遍炮捶,用来增强耐力和爆发力;练习刀枪剑棍等器械,以检验手眼身法步的配合。从而在练拳时,能够做到 不假思索,不犯疑意,不期而然,内外一致,周身相随的程度,完全 掌捤太极拳的要求和运动规律;

通过这一阶段练习,已经有了自我纠正的能力,可以脱离老师 的指导,不走弯路。继续深人研究,就可逐步进人奥妙境界。陈鑫 说:“理不明,延明师;路不清,访良友;理明路清,而犹未能,再加终 日乾乾之功,进而不止,久自到。”

稳固根基充实内气

所谓“稳固根基,充实内气”,意思是指在上一阶段练习的基础 上,更进一步地扎稳下盘,以促使内气的充实和饱满。《拳论》云: “根本固而枝叶荣”。“培其根则枝叶自茂,润其源则流脉自长” 练习拳架,就是培根润源的方法。这里所指的“根”,具冇根基之 意,也就是下盘。《太极拳论》云:“下盘稳固,上肢自然轻灵”所 说的“下盘”,就是指肢体的下半部分“腿”而言,靠腿的支撑力,以 两足为基础,裆劲圆活自然,沉稳。另一种说法是“根本”指元气, 元气藏于肾,肾气足则精力充沛,即为“根本固'所谓“润其源”, 源指根源,即本源。元气为诸气之本。根源于肾通于丹田,禀赋于 先天,又称先天之本,五脏六腑之根。肾藏元阴元阳,元阴以养五 脏之阴,元阳以养五脏之阳,周身之阳得以温,阴得以养,故生机旺 盛,则又反过来益助肾气,充盈丹田。这样相互资益,周而复始,从 而使根本固,源流润。

经过以丨:几个阶段,练拳时周身已形成一个完整的运动体系 但在配合呼吸上不能恰3自然和细腻。在第一至第四阶段, 动作姿势的僵硬不协调,及内气外形不结合,要求动作配合呼吸足 做不到的。到了第五阶段,虽然周身相随,内外结合一致,但在动作加速、疾变,或者快慢相间时,动作与呼吸就难以配合:在这一 阶段练习时,随着练拳质量的提高,动作与呼吸必须严密配合。要 特别指出,此阶段的腹式呼吸形式与医学上的腹式呼吸恰恰相反, 就是要做逆式呼吸。在正常的生理条件下,人们的呼吸方式和过 程,是由肺、胸膜、肋间内外肌、膈肌等来参与完成的。主要表现以 胸式呼吸为主,同时在腹肌配合下完成□在胸腔脏器病变时,由于 胸式呼吸受到限制,则代偿性地使腹式呼吸加大加强。这种腹式 呼吸的运动表现为:吸气时膈肌收缩,腹腔脏器下移,腹内压升高, 腹部向外凸出;呼气时膈肌舒缓,腹腔脏器上移回位,腹壁收敛( 太极拳中的“腹式逆呼吸”与上述情况恰好相反。其表现为吸气 时,小腹内收,膈肌上升,丹田之气由小腹上升,胃部自然隆起,胸 廓自然扩张,肺活量加大;呼气时小腹外凸,膈肌下降,内气下沉至 丹田,胃部与胸廓自然平复。由于腰肾旋转,气沉丹田与丹田内转 就结合一致。发劲时呼吸的配合,是用短促的一吸一呼来完成的。

在呼吸配合一致以后,除了正常的套路练习外,还要加练些辅 助功。如练站桩,采用大马步、弓步、丁步都行,练拳前后坚持20 分钟,练习稳固粧步,呼吸行气,发展力量和耐力;练抖杆子,用后 尾直径6厘米〜8厘米,长3米的白蜡木杆,每天用拦、拿、扎的方 法抖100下。另外还要把拳式内的单势发劲分别抽出练习,以增 加在根基稳固、内气充实情况下的蓄发力。

触觉灵敏知己知彼

这一阶段,主要是练习全身空灵,身体皮肤感受的灵敏性,也 就是接受信息传递采取行动的应激反射。练习太极拳的人,随着 功夫的加深,这个应激反射过程也随之加强,直至接受信息传递如 闪电,应激反射如雷霆。人体的反射活动基础称反射弧,包括五个基本部分,即感受器,传人神经,神经中枢,传出神经和效应器。简 单地说,反射过程的进行,是由一定的刺激被一定的感受器所接 受,感受器发生兴奋,兴奋由神经冲动的方式经过传人神经,传向 神经中枢,通过神经中枢的分析综合活动产生兴奋。兴奋又经过 特定的传出神经到达效应器。这一阶段主要是练习加强加快这个 反射过程。练好这种功夫,必须以充实的内气做中流砥柱,使内气 充盈丹田,贯注全身,内至脏腑经络,外至肌肤毫发,周身各部如电 充身,触觉极其灵敏。格斗时才能做到:“动急则急应,动缓则缓 随”。“彼微动,己先动,后发先至”。

这一阶段,仍应按前段练习套路和辅助功,还应经常练习推手 竞技,在实践中,锻炼听劲、灵劲,周身上下结合劲。在练拳时,功 应内收,气行于外的表现和缠丝劲的外形动作,也应内收与缩小。 这也就是由大圈到中圈的练习方法。拳架练习,应缓慢柔和,平稳 舒展。陈复元说:“学时宜慢,慢不宜痴呆;习而后快,快不可错乱; 快后复缓,是为柔,柔久刚自在其中,是为刚柔相济。”这段练习,就 是“快后复缓”阶段。积功日久,就可做到静如山岳,急如闪电。就 像射箭一样,慢拉弓弦开满月,力聚弓背;松弓弦,矢疾出,威力大, 其快无比。

这一阶段后期,可以做到:眼神如捕鼠之猫,动作如翱翔之鹰, 身形轻灵矫健,意识反应及皮肤触觉十分灵敏,运动出于无心,鼓 舞生于不觉。

得机得势舍己从人

“得机”就是利用最恰当的时机;“得势”就是得到己顺人背的 形势;“舍己从人”意思是舍掉自己,以顺从别人,随顺化解,不顶不 抗。对方控制住我的手(梢节),我以肘肩来化解;控制住肘肩,我以胸腰来化解;控制住胸腰,我以裆劲与手臂来化解、陈鑫在“单 鞭”一势中写道:“击首尾动精神贯,击尾首动脉络通,中间一击首 尾动,上下四旁扣如弓……”形象地说明练拳时要周身相随,蓄发 相变,舍己从人,顺随化解。所谓“借力打人”或“四两拨千斤”,就 是利用杠杆、滑轮、离心力、向心力、摩擦力等力学原理,使对方之 力又加于对方之身,以我之小力击倒对方。

这一阶段,是由中圈到小圈时期。《太极拳论》云:“要想拳练 好,除非圈练小”。在这一阶段练习时,外形要求轻松自然,舒展大 方;内劲如行云流水,连绵不断。应用时劲由内换,一般人难以看 出。这些内劲在体内的表现,像是一股热流发于丹田,随着意识的 引导,由根到梢,由内到外,绵绵不断地遍布全身,每时每刻都有肌 肤发胀,手指发麻、脚跟发重、头顶发悬、丹田发沉,膀胱发热的感 觉。对敌时得机得势,舍己从人,以得人为准,以不见形为妙。

身如火药一动即发

“身如火药,一动即发”是内气充实饱满阶段技击的形式表现。 此段是太极拳的基本成功阶段,功夫已基本达到刚柔相济,周身肌 肤充满了内气,已具有强大反弹力。只要对方之力一加我身,犹如 火药见火,烘然而发。

达到了这层功夫,周身内外已成为混圆一体,犹如太极之象。 在这个充盈的太极圈内,有纯厚的真气为根基,有旺盛的机能之气 为动力,有十二经络联系内外,在意气鼓荡的作用下,使一切外来 之力无法加于自身。不但不能使这个混圆的太极整体遭到丝毫破 坏,反而由于太极内气的无穷威力,产生强大的反弹作用,使进击 者得到相反的效果。这好像去击打充满气的皮球一样,用力越大, 它跳得越高。另一种是太极混圆一体的球形圆滑作用,遇有外力接触其身,就会像旋转着的圆球将它引化落空r如陈发科在北京 教拳时,弟子们纷纷传说,陈老师的背部有弩弓(所说的弩弓即是 反弹力)。有一天,发科公便对几个好奇的弟子爽快地说:“来,你 们一摸便知。”说着面壁而立,让两个身强力大的徒弟,分别按住背 部,R听“哈”的一声,将二人发出2米多远。发科公则屹然而立, 脚步丝毫未动。接着又叫徒弟们往他身上撞,不但丝毫不能撞动 他,反而他在两脚未动的情况下,将徒弟们发了 3米多远。这说明 太极内气充盛了,就可以“遭到何处何处击,我也不知玄又玄” C 在这一阶段练习时,除了保持适当的运动量外,主要以培养本 元为主,陈鑫说:“心为一身之主,肾为性命之源,必清心寡欲,培其 根本之地,无使伤损。根本固而枝叶荣,万事可作,斯为至要。”所 谓“清心寡欲”,“培其根本”,“无使损伤”等,都说明在此阶段更应 注意心静、神安、精固。只可培其不足,不可伐其有余。《素问•上古天真论》说:“恬瞻虚无,真气从之;精神内守,病安从来。以志闲 而少欲,心安而不惧……”

(十)变化无方神鬼莫测

“变化无方,神鬼莫测”,是形容拳术已达到炉火纯青,登峰造 极的境界。运动变化及技击表现难以看出,难以意测。玄奥渊博 皆在其中。人不知我,我独知人。

练拳到此阶段,功夫已经成熟,出神人化,奥妙无穷;举手投 足,皆能阴阳平衡,八面支撑;内气已达皮肤之外,晕毛之间,外力 虽未接触皮肤,动触毫毛即有感觉,随即化劲发出,威力无穷。陈 鑫有诗赞云:“神穆穆,貌皇皇,气象混沦,虚灵具一心,万象藏五 蕴,寂然不动若愚人,谁知道阴阳结合在此身,任凭他四面八方人 难近,纵有那勇猛过人,突然来侵,倾者倾,跌者跌,莫测其神,且更有,难去,进难进,如站在圆石头上立不稳,实在险峻,后悔难免 殒,岂有别法门,只要功夫纯,全凭一开一合一笔横扫千人军

陈式太极拳的练功法则

陈氏太极拳的练功法则是练理不练力,练本不练标,练身不练招。

练理不练力

“理”就是太极拳的道理、原理。太极拳练的是大道,即太极阴 阳转换中阳极生阴、阴极生阳的原理。太极拳要求刚中寓柔、柔中 寓刚、刚柔相济;虚极生实、实极生虚、虚实转换。通过精神集中, 以意导气、以气运身、意到气到形随的练习,做到一动全动,周身相 随,内外相合。练功时循规蹈矩,顺其自然,不能急于求成。练 “力”指的是练习气力,此种练法虽然将局部力量练得很大,但这种 力量是拙力、僵力,缺少灵性,所以为太极拳家所不取t

(二)练本不练标

“本”是指本源、根本,即肾中元气和下盘功夫。肾藏元阴兀 阳,为先天根本和发气之源。肾气充足则五脏得养,心、肝、脾、肺、 肾各行其职,故能精力充沛,反应灵敏,身体协调,内气充盈,此为 本源之一。本源之二是指在周身放松的基础t,气纳丹田、沉人涌泉,达到上盘灵、中盘活、下盘稳固、落地生根。“标”是指以练习身 体各个部位的力量和硬度为主要目的的局部练习方法。太极拳是 内功拳,内外兼修,以练内培元为主,“培根润源”,“培其根则枝叶 自茂,润其源则流脉自长。”

练身不练招

练“身”就是练整体功力,“招”则是每一动作的攻防含义。初 练太极拳的人往往最爱了解每招每势的用法。如果单从招势上去 解释和理解太极拳用法和内涵,就不可能得到太极拳之精髓。练 太极拳必须经过熟练套路、动作正确、去僵求柔的过程,使周身相 随,内外相合,内气充实饱满,把功夫练上身。太极拳主要是训练 自身整体功力,在应用时则根据客观形势,舍己从人,随机应变,并 不拘泥于一招一势。内气充实了,全身犹如充满气的球体,有感皆 应,挨着何处何处能击。如《太极拳论》所说•/‘到成时,敌人怎来怎 应,不待思想,自然有法。”

关于图解的几点说明

本书图解未写明方向的一般以预备式方向为准,面南背 北,左东右西。书中以身体向“左转”、“向右转”标明。熟练后不受 方向限制。

有些动作分解图较多,读者可先看文字,待看懂运行路线 后,亦可不间断,连续进行。

凡是背向读者的动作,请参照附加的正面或侧面图解:

每个动作后边写的呼吸、内劲、用法等,在初学时最好先不 要参照、模仿、体会,可先按运行路线和动作要求练习套路,待有一 定基础时,再逐步体会结合。否则,在练习中将会出现有断续、宥 丢顶,致使浑身僵硬。请务必注意。

手型

掌:陈氏太极拳 对掌的要求是“瓦拢 掌’。梅指与小指有相 合之意,中指、食指、无 名指微向后仰3四指均 轻微合拢,但不可用力, 掌心要虚(图1—1)。

拳:陈氏太极拳 的握拳形式,是以四指 并拢卷曲,指尖贴于掌 心,然后拇指卷曲,贴于 食指与中指中节指骨上 成拳形,但不宜握得过 紧,避免手臂僵直(图 1—2)〇

勾手:五指尖捏 拢,屈腕放松。不能用力 形成死弯,影响气血的循 环(图1一3)。

(二)步型

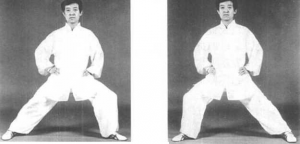

陈氏太极拳的弓步与

其他拳种的弓步有所区别,均要求屈膝松胯。

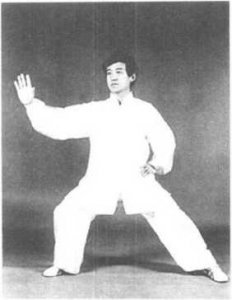

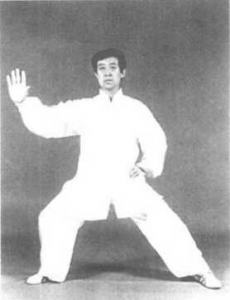

左弓步:左腿为实,右腿为虚;实腿膝盖与脚跟上下对照,方向 与脚尖对照;虚腿脚尖内扣;膝关节微屈,屈中有直。重心三七分 (实腿为7份,虚腿为3份)。松胯屈膝,裆要幵圆,既外开又内合, 有“开中有合,合中有开”之意,如“单鞭一势”等(图1一4)。

右弓步:右腿为实,左腿为 虚,其他要求与左弓步相同,只是 方向相反,如“懒扎衣一势”等(图 1—5)〇

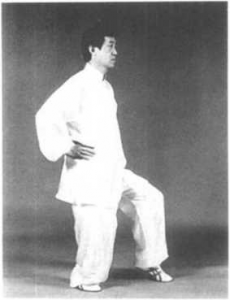

虚步:虚步是一腿支撑重心, 另一腿虚足,脚尖点地,虚足支承 全身重量的1/10,起支点作用。 屈膝松胯,虚实分明。虚步也分 左虚步、右虚步,如“白鹅亮翅一 势”为左虚步(图1一6),“前招、 后招一'势”为右虚步。

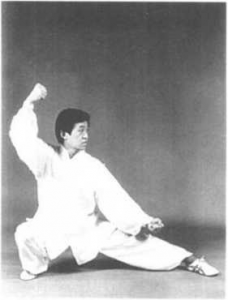

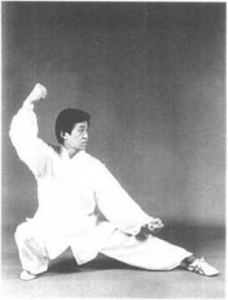

仆步:仆步是一种低步法,也 称“单跌岔”,一腿屈膝下蹲,一腿 伸直铺地,但不能全坐死,臀部离 地约4指,使裆内有灵活旋转力, 是练习腿部支撑力的一种方法, 如“摆脚跌岔”、“雀地龙”等(图 1—7)〇

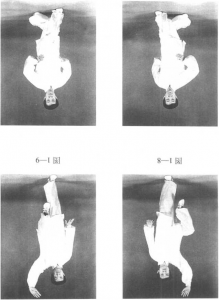

独立步:独立步是一种高步 法,恰和仆步对称:一•高一低。它 是一腿站立支撑身体重心,另一 腿屈膝提起,膝高与胯平,脚尖内 扣,旋于裆内。站立之腿挺而不 直,要稳重自然,如“金鸡独立”等 (图 1 一8、图 1 —9) 〇

左坐盘:左坐盘步是右腿在前,左腿在后,交叉盘腿下坐,如 “左擦脚一势”等(图1—10)

要求:右腿支撑重心,左腿虚足,脚尖点地,屈膝下蹲。

右坐盘:右坐盘步是左腿在前,右腿在后,交叉盘腿下坐,如 “右擦脚一势”等(图1一11)。

要求:左腿支撑重心,右腿虚足,脚尖点地,屈膝下蹲。

陈氏太极拳的基本动作

及缠丝劲练习

上肢练习

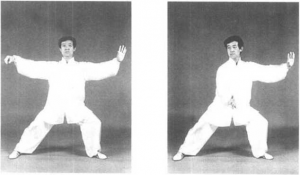

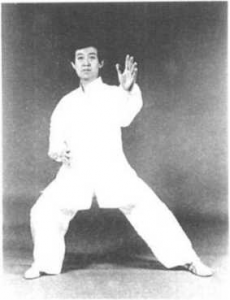

左单云手

动作一:两腿开步成左弓步,左手棚至左膝上与肩平;右手叉 腰,拇指在后,四指在前,重心在左,目视左手(图1—12)。

动作二:接上势,身体向右 转,重心移至右腿;同时左手划 弧下沉,里合于小腹前,为顺缠 丝劲(图1—13)。

动作三:接上势,身体继续 右转,重心移至左腿;同时左手 向右上穿掌外翻至右胸前,为逆 缠丝劲,目视身体左侧前方(图 卜 14)。

动作四:接上势,松左胯, 身体向左转,左手逆缠外开至左 膝上与肩平,目视左手。至此整 个左单云手动作完成,目视前方. 1—15)〇

一合一开为一拍,一般在每 个动作单练时,练够二八拍为一 节,也可以反复多练。初学时, 可按照文字,对照图解细心揣 摸,搞清动作运行路线。熟练 后,再体会重心移动的盘旋路 线,以及腰左右旋转和手臂的顺 逆缠丝的转换速度。只有这样, 才能由生到熟,由熟到顺,逐步 达到周身相随,连绵不断。

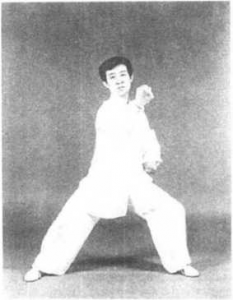

右单云手

动作一:两腿开步,成右弓 步,右手棚至右膝上与肩平;左手 叉腰,拇指在后,四指在前,重心 在右,目视右手(图1一 16)。

动作二:接上势,身体微左 转,重心移至左腿;同时右手划弧 下沉,里合至小腹前,为顺缠丝 劲,目视身体右侧前方(图1一 17)。

_ 动作三:接上势,身体继续左

® 1—16 转,重心向右移;同时右手向左上

穿掌外翻至左胸前,为逆缠丝劲,目视右侧(图1一 18)。

动作四:接上势,松右胯,

身体向右转,右手逆缠外开至 右膝上与肩平,目视正前方(图 1 一19)。其他要求与左单云手 相同。

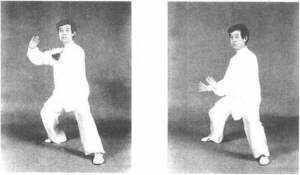

双云手

动作一:由单鞭动作起势,

两腿开步,成左弓步,两臂展 开,立身中正,目视前方(图 1一20) 〇

动作二:接上势,身体微向左转,右手变掌顺缠划弧下沉于小腹前,左手变逆缠上棚,目视右侧前方(图1—21)。

动作三:接上势,身体先左后 右转,重心由左腿移至右腿;同时 右手向左向上,变逆缠向右棚,左 手顺缠划弧,里合左腿内侧,目视 左侧前方(图1一22),然后再返 回原位。

这样反复循环运转,可练习 旋裆转腰,两臂左右缠丝,周身协 调一致。也可结合步法,如并步、 偷步、盖步及旋转身法等进行练 习。

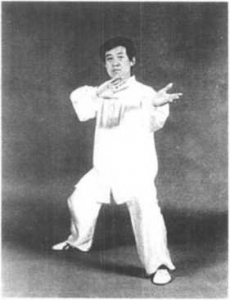

左右后摞翻手缠

动作一:两腿成右弓步,左手 置于左胸前与肩平;右手合于右 腰间,目视前方(图1一23)。

动作二:接上势,身体微左 转,重心移至左腿;同时左手逆缠 下搌至左腰间,右手先逆缠后报 变顺缠上翻,前棚至右胸前,目视 前方(图1一24)。

动作三:接上势,身体向右 转,重心右移;同时右手逆缠后搢 至右腰间;左手先逆缠后擂变顺 缠上翻至身左前方,目视前方(图 1—25)。

这样循环往返,反复多练,以 身领手,以腰催肩,以肩催肘,再贯于手,练习周身结合的后撮劲。

注意:在手后損转折上翻时, 切勿挑肩。

握拳左右缠

动作一:在左右后搨的基础 上,两手握拳,右拳心向内,置于 身前与肩平,左拳心向上,合于左 腰间,重心在左腿,目视身体右侧 前方(图1一26)。

动作二:接上势,身体向右 转,重心右移;右拳逆缠先向左向 下划弧里合于右胸间;左手逆缠 划弧向后再向上棚,目视左侧前 方(图丨一 27)。

动作三:接上势,身体继续右 转,右拳逆缠向后划弧向右棚出, 左拳变顺缠,向里合于胸前中线、 拳心向里,目视左侧前方(图1一 28) 〇

动作四:接上势,身体向左 转,重心左移,左拳逆缠划弧里 合,拳心向下;右拳变顺缠向上 转,目视前方(图1一29)。

动作五:接上势,身体继续左 转,左拳逆缠合于左腰间,右拳变 顺缠向里合于胸前中线,拳心向 里,目视前方(图1 一 30)

这样反复多次,主要是练习 裆部的左右盘旋和腰的左右旋 转,及两拳螺旋顺逆缠丝与里合外劲、

双手缠

动作-:先立正站立成预备 姿势,然后提左腿向前上步,两手 左顺右逆缠,向前划弧上棚后損, 目视前方(图1一31)。

动作二:接上势,两手后报至(图1一32)。

动作三:接上势,身体向左 转,两手走下弧左逆右顺缠向 前棚(图1 一33) 〇

动作四:接上势,两手继续 向上略变右逆左顺缠。身体微 右转(图1一34)。

动作五:接上势,上动不 停,身体右转,重心右移,两手 向右fe損(图1 —35)。

这样循环往复,可反复多 练。也可右腿在前,左腿在后, 左右调换。两手在身体两侧划 立圆,主要以裆腰旋转,带动两 臂缠绕,以身领手,以意导气。

浏览594次