秦是战国后期由一

个诸侯王国发展起来的统一大国。公元前221 年,秦王政(公元前246?前210年在位)统一 六国,结束了长期的诸侯割据局面,建立了以 咸阳为都城的幅员辽阔的国家,是中国封建社 会的第一个统一王朝。汉是继秦朝之后出现的 统一王朝,汉武帝刘彻统治的50余年(公元前 140?前87)是西汉王朝的鼎盛时期,也是封建 制度下中华民族的一个蓬勃发展时期,政治稳 定、经济繁荣、军事强大,武术文化形态在秦汉 时期皆有很大发展。公兀184年开始的黄巾起 义,持续十多年,瓦解了东汉王朝,公元189年 东汉政权被权臣逼迫迁离洛阳,至220年魏国 代汉,历史进入三国时期。

秦、汉、三国时期的武术在其发展史上比 较突出的表现为:武术流派雏型开始出现,武 术著作较多地面世;刀渐而取代了剑在军事上 的地位,剑逐渐转移至非军事用途并继续发 展;作为中外武术交流的先声——汉刀及汉代 刀、剑之术,以及相扑、角抵活动东传日本。

秦收天下兵器与汉代尚武秦王朝建立 后,秦始皇采取了一系列措施来维护国家统一 和专制皇权。其重大措施之一,便是收缴天下 的兵器。《史记?秦始皇帝本纪》评述:“(秦王) 隳名城,杀豪杰,收天下之兵,聚之咸阳,销以 为钟镰,金人十二,重各千石,置廷宫中。”收缴 天下兵器,实际就是在民间禁武。

秦王朝虽禁止民间习武,但军中习武的活 动仍蓬勃开展。在统一中国的过程中,秦国曾 建立过一支战斗力极强,“带中百万,车千乘, 骑万匹”的庞大军队(《战国策?秦策>)。秦王 朝建立后,.大将蒙恬亦曾率 十万大军北御 匈奴。1974年开始发掘的秦始皇陵兵马俑-■ 号坑,出土了仿秦宿卫军制作的陶质卫士俑 和拖战车的陶马6000余件,并探明尚未发掘 的二号坑有武士俑、陶马俑4000件。近万件陶 质战俑分别组成步、弩、车、骑4个兵种,或尹 执弓、弩,或执青铜刀、剑、戈、矛、戟等实战兵 器,面向前方。通过秦军武器装备的配置,可 以大致窥见当时军中习武之一斑。

秦时北方匈奴势力受到遏制。汉初,匈奴 始向中原大规模侵扰。当时政论家晁错分析 了汉、匈双方兵制的特点及兵力的长短之处, 指出汉军多优于匈奴,首先数量上占先;但匈 奴却居于主动,原因是匈奴骑兵机动性强。两 军相抵,倘汉军驰救,“少发则不足;多发,远 县才至,则胡又去。聚而不罢,为费甚大;罢 之,则胡又入”。故而晁错建议移民充实边区, 普遍建立守备,“居则习民以射法,出则教民 以应敌”。“教民以应敌”,即把边民训练为“亦 兵亦民”、“兵民合一”的常备武装力量。汉文 帝采纳了这个建议(《汉书?晁错传》)。《通 考》卷一五〇载:“汉初,兵农不甚分。如冯唐 吏卒皆家人子弟,起田中从军。而后汉《礼仪 志》,谓罢遣卫士,必劝以农桑。”这实际正是 “教民以应敌”的结果。1975年成都曾家包出 土的东汉一号墓东后室北壁下部,有一幅表 现“兵农合一”、“劳武结合”的石刻。画面上有 人织锦,有人赶马拉车,有人在酿酒,鸡鸣犬 吠。在表现种种生产生活的图像之中,皆立有 一个兵器架,上面置放着三股叉、戟、剑、盾和 弓箭等,“亦农亦武”的情景跃然画中。而后的 “屯垦”,亦实为“教民以应敌”的发展。

“教民以应敌”,为战胜北方匈奴的威胁 打下了基础;然而要彻底抵御匈奴侵扰,则须 主动出击与匈奴决战,击溃或歼灭其主力,这 就要求组建庞大的常备军,并努力训练为劲 旅。高祖时,即命天下郡国“选能引关蹶张、材 力武猛者,以为轻车、骑士、材官、楼船。…… 平地用车骑,山阻用材宫,水泉用楼船。”并非 常重视将士的训练考核,“常以秋后讲肄课试,

各有员数(《后汉B ?光武帝纪》注引《汉宵 仪》)。

汉王朝特别重视骑兵的建设,汉高袓刘邦 便设置并健全rn政机构。文帝时,晁错提 出:“乍骑者,大下武备也,”于是修“马复令”, 规定凡民间养马一匹的,“当为卒#,免其二 人,不为卒者,复其钱耳《汉书?食货志》颜 师古注)鼓励人民养这项政策立竿见影, 西汉王朝迅速组建起r庞大的骑兵部队。文 帝十四年,匈奴单于率14万骑人侵到距长安 仅300里的甘泉地区,7'是文帝以中尉周舍、 郎中令张武为将军,发?乘、骑10万以备 御。骑兵数暈竟达10万之众。汉武帝时,乂组 建了侍从皇帝和警UM畿两支部队。侍从军 分三支,即期门、羽林、羽林孤儿,皆由善骑射 者组成。“羽林”意即“如羽之疾,如林之多' 守卫京畿的禁:1丨军共分八支,即“中垒、屯骑、 步兵、越骑、长水、胡骑、射声、虎贲。”由八校 尉率领,故而又称为“八校尉'屯骑、越骑、长 水、胡骑为骑兵,占您[j军的…半。汉匈战争 中,骑兵已取代步兵成为汉军主要兵种。汉军 一次出征的骑兵,2万、3 /y、4 //、5万、6万、10 万不等,最多达18万。

e视武备,再加上其他政治、经济的因素, 导致r汉匈战争中汉k朝的胜利,也促进了武 术本身的发展。汉代弩射的发达,显然与汉匈 战争开大阵直接相关;而刀取代剑的地位,则 与刀的劈杀更适于骑兵有关。尚武之风,一直 雄劲于两汉时期。

汉代武术著作班固《汉书?艺文志》把 当时存在的兵书分类列出:计有“兵权谋” 13 家259篇,“兵形势” 11家92篇,“兵阴阳” 16 家249篇,“兵技巧”13家199篇。其中“兵技 巧”除“迓鞍”25篇,为古代一种球戏外,其他 均为武术著作,大多为射法。如《逢门射法》2 篇、《阴通成射法》11篇、《李将军射法》3篇、 《魏氏射法》6篇、《强弩将军王围射法》5篇、 《望远连弩射法》15篇、《护军射师王贺射法》5

47

篇,《蒲苴+弋法》4篇,等等t此外,还列载了 《手搏》6篇,《剑道》38篇_《手搏》是拳法专 著。《剑道》足剑术专著,

“兵技巧”所载诸书U足气今所知的最早 武术专著。屮此可知,早在汉代以前,中W武 术便有丫上升到理论高度的技术内容,不再 适局限于口邛之传,

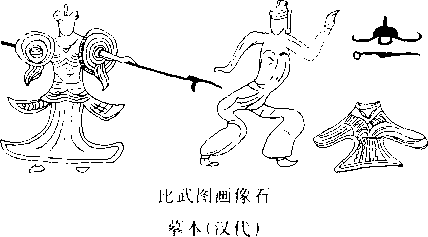

汉代武术流派 M -武术项H而又有众 多的著作,似也说明这-时期巳形成了不同 的武术流派。魏文帝曹不在《典论?论文? A 序》中云:“余乂学击剑,阅师多矣。四方之法 各异,唯京师为善。”这时剑术已有“法”,而且 “各异”,更证实r其流派的形成。《论衡?別 通》n: “剑伎之家,斗战必胜,得曲域越女之 学也。两敌相遇,■巧…拙,K必胜者,有术之 家也。”《并今图4?集成?闺奇部列传》载,关 索妻王氏,名桃,娣悦,汉末吋人,“精诸家武 艺”。所谓“诸家”,也即是不N的流派。

《汉书?艺文忐》乂云:这些著作都在于 为“习手足,便器械,积机关,以立攻守”。由此 看来,拳法与器械的重要内容,至少到汉时已 基本成型。

在《三国志?蜀志?刘封传》中亦有刘封 “武艺、气力过人”的记载。这说明最晚至汉 时,已有了大致相当于当今“武术”内涵的“武 艺”。这是各种攻防格斗技术的总称。它应是 中国武术已具备某种基本形态的标志。

汉代武术套路与象形术势楚汉相争 时,鸿门宴上,项庄“请以剑舞”,于是“项庄拔 剑起舞,项伯亦拔剑起舞”。(《史记?项羽本 纪?)这种“剑舞”,当视为剑术攻防动作固定 组合或随意编排而成的套路。南阳汉画像石 有《鸿门宴舞剑图》。沂南汉墓剑饰圈中则有 一帝王欣赏一剑士舞剑的画面。剑士持剑,提 膝转身欲击,身剑合一,姿态优美。

欧阳予倩著《唐代舞蹈》云:1954年山东 临沂汉墓出土的画像石上有一幅《大傩图》, “从这幅图上,可以见到当时人想象的妖魔鬼 怪的形象,也可以见到十二神的凶相,有的执 斧,有的执短剑,张牙舞爪,作驱赶追扑之状, 48

K苏徐州市出上

鬼怪四散奔逃,显示出七二神的尤比威力(由 T仪式的主题是驱疫逐鬼,所以舞蹈部分也随 之而多作驱逐扑打及射杀等动作”。这些钺舞、 斧舞、短剑舞,皆吋视为套路。

东汉末名医华佗(??208)总结整理r有 关导引术,去繁就简,创编为《五禽戏》。华佗曾 对其弟子云:“古之仙者为导引之事,熊颈鸱 顾,引挽腰体,动诸关TF,以求难老。吾有一术, 名五禽之戏。-口虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿, 五曰鸟。亦以除疾,兼利蹏(蹄)足,以当导引。 体有不快,起作-禽之戏,怡而汗出,因以著 粉,身体轻便而欲食。”(《后汉书?方术?华佗 传》)《五禽戏》只是模仿动物动作形态的导引 或体操,并不具有攻防动作和攻防意识,他们 并非武术。但需要指出,这对后世象形类武术 的创立,以及这呰武术在吸取动物的动作方法 以利养生方面,具有很大影响与启发。从这个 意义上说,它又是后批象形类武术的滥觞。

秦汉角抵、手搏与相扑秦汉有“角抵”活 动,主要用于娱乐。角抵活动不仅在民间开展, 而且进人宫廷。秦代的角抵,应直接承于春秋 战国时期的角力“〈汉书?刑法志》载:“春秋之 后,灭弱吞小,并为战国。”“战国之时,稍增讲 武之礼,以为戏乐,用相夸视(示),而秦更名曰 角抵。”可见,秦以前类似角抵的活动即已存 在,只是秦代始定名为角抵而已。

《史记?李斯列传》载:“是时二世在甘泉, 方作角抵、俳优之观。”裴驷《集解》引应劭语 云:“角者,角材也;抵者,相抵触也。”《汉书? 武帝纪》文颍《案》则云?/‘名此乐为角抵者,两 两相当,角力,角技艺。”“相抵触”、“角力”、“角 技艺”等语,都说明角抵是一种徒手竞技,以 摔法和体力来进行较量。

正因为角抵主要用于娱乐与表演,所以 进入宫廷后即成为供统治者逸乐的手段。《史 记?李斯列传》云:“二世在甘泉宫每作乐角 抵、俳优之戏,李斯不得见。因上书言赵高之 短。”二世喜爱角抵,竟连政事也荒废了。所以 《汉书?刑法志》言及此事又云:“先王之礼, 没于淫乐之中矣。”

汉初,刘邦尚黄老之学,要与民休息,提 倡简朴,曾一度禁止角抵之戏。至汉武帝刘彻 时,因其喜好和倡导,角抵又开始盛行。《汉书 ?武帝本纪》载:“元封三年春,作角抵戏,三 百里内皆来观。”又载:“元封六年夏,京师民 观角抵于上林平乐馆。”这是两次规模盛大的 活动。由于武帝酷好角抵,汉王朝当时还常以 角抵表演极尽奢华,夸示于外宾。

汉代亦有称角抵为“相扑”的。《汉书 ?金日碑传》云:“日碑捽胡投何罗殿下。”晋 灼注云:“胡音互,捽胡,若今相僻卧轮之类 也。”他提到的“相僻”该就是相扑,也即摔 跤。所以后来的《事原》便称:“秦二世去甘泉 宫作乐,角抵俳优之戏。其后汉武帝好此戏, 即今之相扑也。”

《汉书?元帝纪》载:初元五年,元帝曾因 自然灾害等诸原因,下令禁罢角抵,以节省 开支。但这种禁绝显然只是暂时的。东汉时, 包括杂技、武术、舞蹈、幻术、角抵等在内的 “百戏”,又有了很大发展。由于角抵在其中 所占地位重要,所以“百戏”又被当时人称为 “角抵戏”。东汉辞赋家张衡的名作《西京赋》 在描绘“百戏”时写道:“临迥望之广场,程角 抵之妙戏。”称角抵为妙戏,可见时人对它的 喜爱程度。

三国时期角抵又出新花样,有了女子摔 角,并正式用“相扑”之名。虞溥《江表传》称: “(吴末帝孙皓)使尚方以金作步摇假髻以千 数,令宫人著以相扑,早成夕败,辄命更作。” 女子相扑,更是奢糜豪华。

汉代史籍中亦有不少关于“手搏”的记 载。《汉书?灌夫传》载:汉武帝时,淮阳太守灌 夫“与长乐卫尉窦ft饮,轻重不得,夫醉,搏 甫。”左思《吴都赋》也提到吴国人喜“忭、射、 壶、博。”“忭”即手搏。值得注意的是,这时角抵 (摔跤)和手搏(拳术)似相分离。《汉书?哀帝 纪》载:“孝哀雅性不好声色,时览卞射武戏。” 苏林注云:“手搏为卞,角力为戏。”苏林为汉末 魏初人,他指出汉代手搏与角抵已非一种活 动,肯定是耳闻目睹之说。《汉书?甘延寿传》 又载?/‘延寿试弁为期门。”孟康注云:“弁,手搏 也。试武士用手搏,以手搏固实用之术也。”弁 即卞,亦即手搏,拳术当比摔跤更适用于实战, 所以选武士也考试手搏。

秦代出土文物,汉代壁画,汉画像砖中也 有关于秦汉手搏活动的反映。1975年湖北江 陵凤凰山秦墓出土木篦上,便有一幅手搏的典 型画面。

《汉书?艺文志》录有《手搏六篇》,想是论 述手搏的专著,惜已散佚。

秦汉刀剑陕西秦始皇陵兵马俑坑出土 了一批青铜剑。据测,这批青铜剑长81?94.4 厘米,宽3.14?3.6厘米,剑脊与剑刃由含锡 比例不同的青铜制成。剑身有一定韧性而剑刃 又相当坚硬锋利。特别值得注意的是,这批剑 中有一部份出土时表面呈灰黑或深黑色,光洁 如新,毫无锈蚀,至今光洁度仍在9?10花左 右,并具有良好的耐磨性能。经研究证明,这些 青铜兵器经过铬盐氧化处理,表面形成一层致 密的厚约10微米的氧化层。这是一项使世界 科学史工作者十分震惊的重要发现,因为这种 技术在德国、美国分别于1937年、1950年才列 为专利。秦俑坑大批青铜剑出土,说明秦王朝 军队装备有大量青铜剑。

汉代铁剑形制与用途亦基本定型。河北满 城汉墓出土的刘胜生前所用的两把剑,长1米 有余,均系铁剑。有完好的剑鞘,剑表面掺碳, 刃部淬火,刚硬锋利,脊部则保持较好的韧性, 是百炼钢的早期产品。

汉初,剑仍是重要的军事武器,军队中大 量配置。这时的匈奴人亦用剑,《东观汉纪》载:

49

“邓遵破匈奴,得剑、匕首二三千枚。”

承于舂秋战国的佩剑习俗,至秦汉更加 盛行。楚汉相争时的鸿门宴上,项羽、刘邦、项 庄、项伯、范增、樊哙、夏侯婴等均随身佩剑。 佩剑还是汉王朝的礼仪制度之^《晋书?舆 服志》称:“汉制,天子至于百官,无不佩剑。其 后惟朝带剑。”文武官员都要佩剑。

在当今戏剧或其他文艺作品中常可见到 所谓“尚方宝剑” 一语。尚方宝剑不仅作为至 宝允答元功,而且饮差大臣人等得受此剑,手 中便握有了极大的权力,下至百姓平民,上至 皇亲国戚、封疆大吏,皆可先斩后奏。而这尚 方剑,实际上便是皇帝御用的宝剑。查此剑最 早见于西汉。《汉书?朱云传》云:“成帝时丞 相故安昌侯张禹以帝师特进,甚尊重。云上书 求见,公卿在前,云曰:‘今朝廷大臣,上不能 匡主,下无以益民,皆尸位素餐……臣愿赐尚 方斩马剑,断佞臣一人,以厉其余。’上问:‘谁 也? ’对曰?.‘安昌侯张禹! ’ ”注云:“尚方,少府 之属官也。作供御器物,故有斩马剑,利剑可 以斩马也。”此即“尚方宝剑”的来历。

从汉代开始,剑虽然逐渐退出了军事与 战争舞台,但在王公贵族与广大黎民百姓间, 却得到了更大的发展。周纬著《中国兵器史 稿》写道:“重刀之习,起于汉代……然则汉剑 亦自有其相当声价,未容忽视焉。列朝载籍之 称述汉剑者,并不亚于汉刀之记载”。汉代民 间多有好剑术者,被称为“剑客”。

1957?1958年,在洛阳西郊发掘的23座 西汉墓葬均出土了环柄铁刀,长度为85?114 厘米。在山东沂南画像石墓墓门的横额上,保 留着汉代军队持刀作战的生动画面。从图像 中可以见到,当时无论是步兵还是骑兵,皆一 手持盾,一手持刀。刀盾,已取代剑盾成为军 队的主要装备。从图像中还可以看到:环首刀 为直身、直脊、直刃,刀柄、刀身间没有护手相 隔,刀柄后为一圆环。《汉书?李广传》载:李 陵投降匈奴以后,武帝曾遣任立政出使匈奴。 他初见李陵时,由于没有机会直接交谈,便目 视李陵,并以手抚刀头,暗示李陵归汉。因为 50 汉代刀头为环,“环”与归还的“还”同音,所以 手抚刀头也就成了“还”的隐语。

由西汉始,佩刀的习俗出现。从两汉文献 中可以看到:武帝时大将李陵、使节苏武、东汉 光武帝刘秀以及三国时的袁绍,都是佩刀而非 佩剑。东汉晚期大墓中常见的农夫俑、武士俑, 亦均佩环首大刀。

到了三国时期,刀成了当时军队装备短兵 器中最主要的武器。据《诸葛亮集》辑《诸葛亮 别传》载:西曹掾蒲元“性急巧思”,“熔金造器, 特异常法,为诸葛亮铸刀三千口。”“刀成,以竹 筒密纳铁珠满中,举刀斩之,应手虚落,若剃水 刍,称绝当世,因曰‘神刀’。”陶弘景著《刀剑 录》则载:东吴孙权曾于“黄武五年采武昌山铜 铁,作十口剑,万口刀,各长三尺九寸,刀头方, 皆是南钢越炭作之。”显然,这些刀不仅数量 大,而且质量优良。

(S) (

I

铁环首刀(三国)

秦汉射远兵器汉匈战争刺激了弓弩射 技的发展。西汉军队曾出现许多精于射术的将 领,其中最著名的是飞将军李广。史称李广一 次出猎,见草中石头,以为是虎,张弓便射,果 射中了石头,箭入而仅留箭尾在石外。李广也 因之成为中国古代善射者的代称。弓射本为匈 奴之长。《史记?匈奴列传》称其“儿能骑羊,引 弓射鼠;少长则射狐兔,用为食。士力能弯弓,

尽为甲骑。……其长兵则弓矢,短兵则刀涎。” 匈奴人善弓射,全民皆兵,所以汉代史书中动 辄称其“控弦三十万”。针对这种情况,晁错建 议:大量使用北地归附的少数民族,亦将之编 为精锐骑兵。《后汉书?中山简王焉》载:直到 东汉顺帝时,“诸王来会辟雍,事毕归蕃”,护 送的骑兵仍“皆北军胡骑,便兵善射,弓不空 发,中必决眦”。

东汉、三国,擅弓射者不乏其人。《后汉书 ?董卓列传》称董卓膂力过人,能“双带两韃, 左右驰射”;东吴孙权,曾一箭射毙猛虎;东吴 将领太史慈,亦是弦不虚发;吕布辕门射戟, 为袁术、刘备调解纷争,被传为千古佳话;《三 国志?魏志?文帝纪》则载:魏文帝曹丕“六 岁而知射”,“八岁而能骑射”,年长当政后,仍 能“逐禽辄十里,驰射常百步,日多体健,心每 不厌。”骑射又成为曹丕健身强体的手段。

秦汉、三国时期弩射比弓射更为发达。秦 兵马俑坑共出土弩机34具,二号坑并有专门 的“弩兵队列”,这都说明弩具是秦军的重要 装备。汉代弩的种类很多,有“大黄弩”、“连 弩”、“药弩”、“石连弩”、“万钧神弩”、“元戎 弩”等等。汉弩中最著名的是连弩,即可以连 续发射的弩。《汉书?李陵传》注引张晏说,认 为连弩是三十弦共一臂。曹丕在《饮马长城窟 行》中提到的“幽燕百石弩”,“发机若雷电,一 发连四五”,指的也是这种连弩。连弩后又经 诸葛亮改造,被称为“元戎”,又称“摧山弩”。 由于弩大量装备军队,汉代甚至专门设有“强 弩将军”、“强弩都尉”等官职。

汉代武术东传曰本据《三国志■魏志 ?倭人传》记载:日本女王卑弥呼在魏明帝曹 釵景初二年(公元236)遣大夫难升米、都市牛 利等为使前来魏国通好。魏报聘的礼物中便 有“五尺刀两丨:V’。同书又载:公元238?248年 十年间,日本第一个奴隶制国家邪马台先后 四次遣使至魏国,献贡倭锦、弓矢等礼物,而 曹魏也大量回赠金、锦、刀、镜之类。有学者以 中、日两国出土的汉刀和日本传世的古刀作 类型上的比较研究,证明远在曹魏以前汉刀 即流传日本。日本称刀的交手为“击剑”,语源 出于中国,如《汉书?司马相如传》便称其“少 好学击剑”。日本称刀法为“剑道”,语源也出 于中国,如《汉书?艺文志》便录有《剑道》38 篇。

汉王朝时,常以包括角抵在内的各种文 娱活动招待外国宾使。《盐铁论?崇礼》中,即 有汉昭帝用角抵戏招待外宾,而遭到贤良文 学非议的记载。贤良文学们以为角抵诸戏, 炫耀之物,陈夸之始,与周公之待远方殊。”东 汉时期,仍沿用西汉以角抵戏招待外国使者 的惯例。《后汉书?夫余国传》载:“顺帝元和 元年,其王来朝京师,帝作黄门鼓吹角抵戏以 遣之”,便是一例。一再目睹角抵表演的日本 使者,可能就这样了解了角抵并将之带回日 本。日本学者今村嘉雄撰《日本体育资料年 表》引用史料表明,日本相扑最早出现于公元 前23年。时为西汉末年。这也似可作为角抵 于西汉时期传人日本的印证。日本人则以“相 扑”一名称“角抵”。 (程大力)

浏览6,308次