一、弩的起源

弩是冷兵器时代最具威力的武器装备,也是人类最早使用

的先进工具。弩属于弓的一种,是弓制造水平最高阶段的产物,

是在弓发展进步的基础上改良的结果。因而,追本溯源,谈到弩

的起源,就必须从弓的产生和发展说起。

307全国少数民族传统体育运动会竞赛项目教学训练丛书 武术·射弩

(一)原始弓箭的产生

弓和箭是人类使用时间最长的古老兵器,弓箭的发展具有

悠久的历史,可以追溯到上古旧石器时代。

在原始社会时期,人类的主要生产活动是狩猎。当时的原始

人类使用打制过的石块、削尖的木棒等向猎物投击,但投掷距离

和准确度极为有限。后来,人们发现韧性木棒受外力会弯曲变

形,而外力一经消失,木棒便又恢复原状,同时会产生较大的弹

力。于是,人们选取有弹力的木材或竹材,将其弯曲变形,用坚韧

的弦固定,制成了人类历史上最早的弓,用石头、动物的骨头制

作箭头,发明了最早的远程发射武器。

考古学界公认的出土时间最早的箭头,是 1963 年在山西省

原平市中阴乡峙峪村一处距今 20000 多年前的旧石器时代晚期

的遗址中发现的一枚石镞。这枚石镞长约 2.8 厘米,形制较原

始,用很薄的长条形石片制成,尖锐周正,已具备镞头的形式。经

碳 - 14 测年测定,这枚石镞距今 28000 多年。山西省沁水县下川

遗址也发现了 13 枚石镞,经测定年代为 23900 年至 16400 年之

间。在这次发现的石镞中,可以清晰地看到有打制、削磨过的痕

迹,制作规整精细。不过《易传·系辞》就已经记载了“弦木为弓,

单木为矢”(弓是单片的木头制成,箭是削尖的木棍) 的原始弓

箭。由此可见,中国古老的先民懂得制造和使用弓箭的具体年

代,要比能够制造这种石镞的年代早得多,至少也是距今 30000

年以前。

其后,随着原始部落之间战争的频繁发生,弓箭不仅仅是一

种劳动工具,更成为了战争的利器。

为了提高战斗力,古人类不断改进手中的生产和战斗工具,

使得弓箭紧紧跟随着人类前行的脚步而演进。当人类社会进入

308新石器时代时,箭镞由原来的打制石镞逐渐演变为精细的磨制

石镞或骨箭头,箭头的形制也开始多样化。半坡遗址出土了大量

的呈三角形、圆柱形、柳叶形等不同形状的骨制、石制箭头;河姆

渡遗址也出了大量的柳叶形箭头。同时,为了能使石镞牢牢地固

定在箭杆上,镞的后部逐渐加长成为铤,并加上了使箭飞行稳定

的尾羽。在后来陆续发现的新石器时代遗址中,都出土了大量的

石箭头和骨箭头,这说明弓箭在原始社会时期已经普遍被人类

使用。

原始弓箭已经具备了较大的威力。例如 1966 年春在发现的

江苏沛县大墩子遗址第 316 号墓中,葬有一具中年男性的尸骨,

其身长为 1.64 米,左手握有骨匕首,在左肱骨下置有石斧,可能

是一位武士,在他的左股骨上有一枚折断的骨镞嵌入,深达 27

毫米。由此可见,当时的弓箭杀伤力之强,足以穿透肌肉射进

人骨。

弓箭应用于狩猎和抵御猛兽的侵袭,极大地提高了原始人

类的生存能力和发展空间,对于人类的发展具有极大的意义。

西方学者认为,在人类发展的历史上,火的使用可被视为人

类的“第一发明”,车轮算得上“第二发明”,而弓和箭可被称为人

类的“第三发明”。许多历史学家认为,人类若不发明弓箭,则可

能无法生存。

在遥远漫长的古代,弓箭的发展始终伴随者人类的发展,在

生产劳动、军事战争中占据着重要的地位。正是因为这种先进性

和重要性,弓箭成为世界各民族使用最为广泛的工具,至今还未

发现未曾使用过弓箭的民族。

(二)我国古代弓箭的发展

随着人类社会的发展,国家的出现,弓箭在政治、军事中的

309全国少数民族传统体育运动会竞赛项目教学训练丛书 武术·射弩

重要性更加凸显。作为古代最为先进的远程武器,弓弩始终被视

为国之重器,用于装备最为精锐的军队。在我国五千年的文明发

展历程中,弓弩的发展始终伴随着社会的不断发展和进步,并在

各个历史时期的政治、军事活动中占据着重要位置。

各个朝代都十分重视弓的制作和使用。因为在古代战争中,

“两军相遇,弓弩在先”。无论是攻守城镇,还是伏击战、阵地战都

以弓箭为利器,

“先下手为强”。即使在火器问世之后,弓弩仍以

它轻巧灵便、射中率高的特点而继续服役军中,一直延用到清朝

末年。

自商周以来,弓箭始终是主要的远射兵器,所以它的制作一

直备受人们的重视。至春秋时期,由于周王朝的不断衰微,各大

小诸侯国相互混战争霸。在这样的背景下,弓箭的制作工艺又有

了较大的进步,其质量大为提高。这一时期,我国的弓箭制造工

艺达到了较高水平。

从《周礼·考工记·弓人》中可以看到,当时已有了比较科学

的制弓规范。弓的制作很注重选材,其基本材料有六种,称之为

“六材”,即“干、角、筋、胶、丝、漆”。六材的功用分别是“干也者,

以为远也;角也者,以为疾也;筋也者,以为深也;胶也者,以为和

也;丝也者,以为固也;漆也者,以为受霜露也”。对六材的选用标

准很严格且分成等级,如弓干,

“凡取干之道七”,其中以柘木为

上乘,以竹材为最次。一张良弓一般要历经两三年才能制成,如

此制作出来的弓才是非常成熟的复合弓,弹力大,经久耐用,文

献中通常称为“角弓”。弓在不上弦的时候为“C”形,上弦之后中

节被拉而呈“M”形,这是双曲反弯复合弓。有关春秋时期古弓实

物,在湖南、湖北等地的楚墓中曾多有出土,它们基本上能印证

《周礼·考工记》等古籍的记载。

310由于弓箭在古代政治、军事中的重要地位,古人对于弓的研

发和制作非常重视,依据不同的需求和用途发明了种类繁多的

弓。如春秋战国时分王弓、弧弓、夹弓、庚弓、唐弓和大弓六种。王

弓、弧弓用于守城和车战,夹弓、庚弓用于打猎和飞射飞鸟。汉代

分虎贾弓、雕弓、角端弓、路弓、疆弓。唐代分长弓、角弓、稍弓和

格弓四种。长弓步兵用,角弓骑兵用,稍弓和格弓为皇朝禁卫所

用。以上各种弓还依使用者的身高分为上中下三类,上制长 1.52

米、中制长 1.45 米、下制长 1.38 米。箭镞也由简单的单片形发展

成了三棱形或倒钩形,以提高杀伤力。

蒙元军东征西讨,得到了大量的工匠和劳动力,弓弩的制造

逐渐精良。蒙古铁骑在征战几乎整个欧亚大陆的过程中,把中国

古代的制弓术传到了世界各地,并且将从被征服地区学到的制弓

术融入到中国弓箭制造中,进一步提高了中国弓箭的工艺水平。

(三)弩的产生

弓和箭在冷兵器时代已属先进的武器装备了。其灵活方便

和能在较远的距离杀伤敌人的特性,使其成为了令人生畏的利

器。但是,在长期的使用过程中,人们也逐渐发现了弓箭的缺陷:

311全国少数民族传统体育运动会竞赛项目教学训练丛书 武术·射弩

人们在射箭时必须一手托弓,一手拉弦,对射手手臂的力量和稳

定性要求很高。一旦射手稍有疲劳和体力下降,射杀的射程和准

确性就大大降低,弓箭的战斗力就大打折扣。于是,有人设法将

弓固定在一个臂上,又在臂上装一组能绕不同枢轴转动的机件,

弦挂在臂上后就可以通过转动机件使其拉得更紧。这样一来,拉

弓张弦就不仅仅是依靠人的臂力,而是将人的臂力与机械力结

合起来,射箭时可以从容不迫地进行瞄准,箭的射程更远,命中

率也大幅度提高了。在长期使用弓箭的基础上,加上战争带来的

现实压力,也促使一种射程更远、穿透力更强、威力更大的远射

兵器“弩”的应运而生。

关于弩的发明,文献中说法不一,有“黄帝说”“春秋时楚民族

说”“战国说”等。由于古代弓弩是用竹、木、筋等材料制作,很难

考证何时发明。1952 年,在湖南长沙南郊扫把塘的战国楚墓中

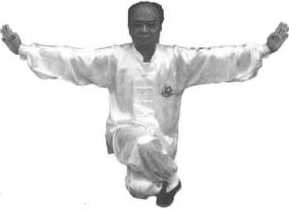

发掘出来的弩,是至今发现年代最早且保存相当完整的弩(如图

1- 2)。此弩不但制造精巧,而且弩的扳机是铜铸造的。弩机由弩

架、弓片、弦、悬刀(扳机)、规、牙和郭等零部件组成,与现代弩

的结构和造型都非常相似。因此,我国被公认是最先发明弩的

国家。

弩由弓、弩臂和弩机三个部分构成。弓横装于弩臂前端;弩机安装于弩臂后部,用以扣弦、发射;弩臂用以承弓、撑弦,并供使用者托持。使用时,将弦张开用弩机扣住,把箭置于弩臂上的矢道内,可以长时间的进图 1-2 战国楚墓中发掘出来的弩312行瞄准,而后扳动弩机悬刀,弓弦回弹,箭即可射出。所以说弩是一种装有控制装置,可以延时发射的弓。

与弓相比,弩具有更高的射击准确度和更远的射程,更具杀

伤力。张弦搭箭和松弦放箭分解成两个单独的动作。在装好箭链

后,弩手就有充足的时间利用望山、箭头和目标三点成一线的原

理进行瞄准,从而提高弩射的准确度。发射箭镞时,弓箭是靠两

只手臂的力量张弓引弦,而弩除了利用双臂外,还有借助腿脚

力、腰力来张弓引弦的蹶张弩、腰引弩,利用机械力量即轮轴之

力张弓引弦的车弩、床弩等。所以弩的弹射力比弓大,并克服了

拉弓时因体力受限制而不能持久的弱点,因而弩比弓箭具有更

远的射程、更强的杀伤力。

二、弩的发展

(一)弩在我国古代的发展

- 秦汉时期弩的发展

秦代,弩兵器的发展已经到了一个新的阶段,在冶金、制造

工艺以及性能的改进提高方面都明显超越了前代。秦代弩的种

类得到了长足的发展,秦俑坑发现的弩弓遗迹多达数百处。从完

整的弩弓遗迹判断至少应有三种不同形制的弩。秦俑坑发现的

木质弩均已腐朽,朽木残长 130~140 厘米,弩臂也已腐朽,末端

装有青铜弩机,弩机通高 16.5 厘米,望山高 5.5 厘米。这是秦俑

坑发现数量较多的一种弩。同时,在一号俑坑还发现一种形制特

殊的弩,它是在残长 64 厘米的弩臂上重叠了一根木条,在弩臂

上还夹有铜饰件。显然这些装置都是为了增强弩臂的承受强度,

说明它是一种张力更强,射程更远的弩。在二号俑坑还发现一处

特大型号的铜镞,每支重量达 100 克,较其他铜镞重 1 倍。这不

仅是秦俑坑也是兵器史上发现型号最大的铜镞。使用这种铜镞

313全国少数民族传统体育运动会竞赛项目教学训练丛书 武术·射弩

的必然是一种张力更大、杀伤力更强的弩。弩出土时装在用麻布

制作的弩衣内,木质部分虽已腐朽,但青铜弩机出土后仍然活动

自如,表明秦代弩机的制作工艺达到了相当高的水平。

考古发现的秦兵马俑坑内的步兵俑装备,反映的是战国晚

期以来秦国的军事现状。在二号坑中,弓、弩自成方阵,独立编

队;一号坑中的前锋、后卫、翼侧部队都是以弩兵为主。就一号兵

马俑坑总的情况来说,弓弩的比

例较大,长兵器的比例较小。一

方面说明在秦兵马俑坑内的步

兵俑装备中,远射兵器弓弩是占

主导地位的武器,另一方面也说

明在秦兵马俑坑内的步兵俑装

备中,以远射程武器为表、长兵

器为里,把当时最先进的远射进

攻武器——

—弩机放在主要地位。

秦俑坑的弩及弩的大量装备于军队,既是古代远射兵器发

展阶段的标尺,也是战国末年到秦代社会生产力水平的反映。嬴

政在营造自己的陵墓时就使用了这种装置,以射杀企图进入墓

道的人。

秦始皇陵内安装的弓弩到底是怎样的一种情形,现在尚无

确切的定论,但就秦俑坑出土的弓弩来看,其弓干和弩臂都较

长,材质可能是南山之“拓”(山桑),当是性能良好的劲弩。学者

们估计,这种弓弩的射程大于 800 米,张力超过 700 斤。

总之,秦俑坑的弩,无论在冶金、制作工艺、性能改进、批量

化生产等方面都发展到了一个新的阶段,为汉弩的进一步发展

奠定了基础。

因为汉朝同北方匈奴长时间交战,弩作为汉军步兵对抗匈

奴骑兵的利器,得到了进一步发展,在“望山”上开始出现用于测

距瞄准的刻度,提高了弩的命中率。西汉时弩逐渐趋向标准化制

作,有一石(约合 31 公斤)至十石等八种,其中最常用的是六石

弩。这些规格的形成表明机械制造标准在汉代已初步确立,弩机

的加工精度和表面光洁度已达到相当高的水平。

战国末至汉初,出现了蹶张弩,这是用一脚两手开弩的新型弩。

汉代开始有了连弩的记载:

“因发连弩射单于,单于下走。”

弩的迅速进步缘于汉人对弩的推崇。当时,汉代将弩机交由

专官,并以弩机之强来美誉将军之勇,出现了“积弩将军”“强弩

将军”之类的称号。晁错归结匈奴之战中汉军之五种长技时,便

将“强弩长戟”置于第二位,其举足轻重的地位可见一斑。

东汉时期开始有腰引弩(后又作腰开弩),这是单人能拉开

的最强弩。三国时期,诸葛亮为了对抗魏国的强大骑兵,便制作

了著名的“元戎弩”,俗称“诸葛弩”,

“元戎弩”能够“一弩十矢俱

发”。后来大发明家马钧又对其进行了改进,使之成为一种单人

即可使用的、一弩五矢的、更实用的兵器。

1960 年,江苏南京秦淮河中出土一件南朝铜弩机,构造与

315全国少数民族传统体育运动会竞赛项目教学训练丛书 武术·射弩

汉代弩机无异,形体硕大,通长 39 厘米,宽 9.2 厘米,高 30 厘

米。安装这个大弩机的弩臂,长度当在 2 米左右,无疑是弩炮。

- 唐宋时期弩的发展

唐朝是中国封建王朝的鼎盛时期。它的版图扩展到了前所

未有的程度,北达西伯利亚,西接帕米尔高原,南到南洋诸岛。这

自然和唐代军队的战斗力有着不可分割的关系。唐军以轻型步

兵和骑兵为主,讲求机动性,弓弩作为主要射远兵器装备了唐朝

的大部分军队。据《太白阴经》所载,唐代军队一军人数为 12500

人,装备弓 12500 张(附弦 37500 条,箭 3750000 支),弩 2500 张

(附弦 7500 条,箭 250000 支),装备比率各占 100%和 20%。弓

和弩的装备有重叠,有的士兵既配弓又配弩。弩有臂张弩、角弓

弩、木车弩、大木车弩、竹竿弩、大竹竿弩和伏远弩七种。臂张弩

和角弓弩属于轻弩,装备单兵使用,其余的都属重弩,如大木车

弩,需用绞车张之,箭的尾羽是铁制成的,箭出时声如雷吼。另外

还有一种车弩也是设在绞车上,一次能同时发射七支箭,可射七

百步,所中城垒,无不摧毁。由于这些重弩过于笨重,发射速度又

慢,不适于野战,所以一般只用于攻守城战斗。

唐宋时期,弩炮被广泛用于攻守城作战。唐人称弩炮为“绞

车弩”或“车弩”。杜佑《通典》卷一四九说

今有纹车弩,中七百

步,攻城拔垒用之。”同书卷一六零又详细描述了其结构:车上安

装“十二石”强弩,以轴转车(即绞车)张弦开弓,弩臂上有七条矢

道,居中的矢道搁一支巨箭,“长三尺五寸”

粗五寸”,以铁叶为翎,左右各放三支略小的箭矢,诸箭一发齐起所中城垒无不摧毁,楼橹亦颠坠”。纵观中国古代兵器的发展历程,北宋是冷兵器发展的鼎盛时期。尽管这一时期也出现了一些火药兵器,但冷兵器在战场上

316依然占据主导地位。作为传统的远射武器弓弩,在此时也发展到了顶峰。北宋一直面临着游牧政权的威胁,而弓弩在战场上是应付

骑兵冲击的有效武器。宋军兵器以弓弩为主,弓弩兵在宋军中占

六成以上。当时宋朝统治者不仅在京师设有弓弩院,而且在各地

设有军器作坊,集中能工巧匠大量制造性能优良的弓弩。

北宋初期,弓弩院、造箭院各有工匠 1000 多人。平均一人

一日可造弓一张,或造箭 30 支,使弩的制造规模和质量达到了

最高峰,出现了很多种类的弩,其中突出的有两种:床子弩和神

臂弓。

北宋的《武经总要》载有多种多弓床弩,其中最为强劲的三

弓床弩又称“八牛弩”,需百余人绞轴张弦,箭矢“木干铁翎”世称

“一枪三剑箭”,大概状如标枪,三片铁翎就像三把剑一样。床弩

也可发射“踏蹶箭”,成排成行地钉在城墙上。攻城兵士借以攀缘

而上。北宋开宝年间(968~975 年),魏丕曾对床弩作了改进,射

程又大为提高。《宋史·魏丕传》记旧床子弩射止七百步,令丕

增造至千步。”这是古代射远武器所达到的射程最高记录。据《武

经总要》记载,床弩以槌击牙发射,瞄准和击发都有专人负责。使

用床弩的士兵,在宋军中是专门的一类,称为“床子弩手”。

《宋史·兵志》记载:

“诸路禁军近法以十分为率,二分习弓,

六分习弩,余二分习枪、牌。”宋军作战以弓弩射为主,偏重步兵

的宋朝将其视作对抗北方骑兵民族的利器。最早提到“十八般武

艺”的南宋华岳说

军器三十有六,而弓为称首;武艺一十有八,

而弓为第一。”临敌时,宋军一般都是刀枪居前,弓弩在后,这是

接近实战要求的。宋军弩手多用踏张弩,采用三组轮射的迭射

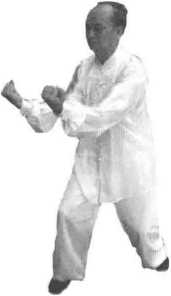

法,而“神臂弓”的发明,使宋军的有效射程可至 372 米。当敌接

近至 300 米时,令一神臂弓手起立射之,若可入敌阵,则神臂弓

手俱发。神臂弓不像床子弩那样笨重,只用一人发射,易于推广,

所以在宋军中广为使用。

- 明清时期弓弩军事地位的逐渐衰落

明中期以后,由于火器制造技术的发展和鸟铳等先进火器

的传入,将弩逐渐被排挤出了战争舞台。著名的戚家军中所用的

弩,已经只有用来防止敌军偷营劫寨的多连装窝弩“耕戈”。但是

由于当时火器发射速度过慢,所以并不能完全替代弓箭,弓箭仍

然是长枪手随身的武器之一。

到了清朝,弓箭仅有一种形制,按等级的高低分为皇帝、亲王郡王、侍卫和职官兵丁用等;按用途分为打猎行围、检阅部队以及实战用。弩有四种,分别是如意弩、双机弩、双机贯凫神弩和射虎弩,但是未见实际使用的记录。清中后期,火器在军事中的大量应用使弓弩退出了军事舞台。宋神臂弓

(二)弩在现代社会的发展

随着社会的进步发展,弓弩作为兵器已经退出了历史舞台。

然而,近年来随着弩在休闲娱乐、竞技比赛和军警特种装备等领

域的应用,弩的制作进入了一个新的发展阶段。出现了专门致力

于弓弩研制与生产的企业,设计生产了不同标准、不同规格、不

同功能的弩,以满足现代人们在竞技、娱乐、军警装备等方面的

需求。

现代的弩在原理上与我国古代的弩没有根本区别,但由于

现代弩在制作过程中引入了现代先进工艺,采用高科技合成材

料并吸收了枪的优点,改进了弹道,配备了先进的瞄准设备,如

光学瞄准器、红外瞄准器等,使弩的射击精度和杀伤力大大提

高。在功能上,现代弩不仅可以发射箭,还可以发射钢珠、线球

等。在外观上,现代弩形式多样,更加美观、轻便,在规格型号上,

有可折叠的大型号弩,也有小巧玲珑的手弩。

因弓弩具有携带使用方便、无污染和经济性好等优点,射弩

已经成为人们竞技娱乐的一项体育运动。在民用方面,日益活

跃,成为狩猎、娱乐和射击运动使用的器械,深受广大狩猎爱好

者和射击运动员的青睐

由于弩在发射时无声、无光、无高热,既可隐蔽射杀目标,又

能避免引爆周围易燃易爆物品,这些特性使弩在现代反恐与特

种作战场合扮演着重要角色,成为执行特殊任务的军警装备之

一。如在易燃易爆地区执行任务或在特殊条件下营救人质,使用

弓弩,能取得事半功倍的效果。

由于弩的这些特点和功能,一度销声匿迹之后,在当今热兵

器已得到广泛运用的现代战争环境中,弩再次获得世界部分国

家军警部队的重视。许多国家特种警察除装备各种常规武器外,

还配备了可发射杀伤箭的弩。我国也于 2003 年开始在部分特种

部队和特警中配备军用弩,用于执行特殊任务。弩这种古老的兵

器,如今又焕发出了新的活力。

(三)各民族的传统弩

在冷兵器时代,弓弩在汉族的政治、军事生活中扮演者绝对

重要的角色,受到汉族的推崇,随着火器时代的到来,弓弩的地

位便开始衰退,几乎完全退出了中原汉族的生活。然而生活在我

国西南诸省边远地区的各少数民族,因其生活在重山密林中,以

狩猎为生,弩便成为他们主要的劳动和防御工具,一直沿用至今。

由于居住地域边远闭塞,生产力较为落后,因而少数民族使用的

弩大都沿用较为原始的工艺制造方法,就地取材,以木材为主,保

留了原始木弩的特点,也就是现代人们所说的民族传统弩。虽然

各民族的弩在原理上没有差异,但由于环境、风俗、文化的差

异,各民族在弩的制作材料、工艺上也体现了各自的特点。独龙族的弩独龙族的弩用楸木制成,质坚而轻,遭雨水浸淋也不变形。弩弓长 80 厘米,弩机是用兽

骨制成,弩箭包用两块带毛的生熊皮缝合而成,上口有一搭

盖,用一皮带缝上以便佩带,斜套于肩上。

- 苗族的弩

在海南岛的苗族则以坚韧的“白茶”等木材刨削弯制而成。

大弩的弩批(弓)长 1.5 米,弩庄(身)长 75 厘米至 1 米;小弩的

弩批长 1 米左右,弩床长 50~70 厘米,弩床上开一箭槽,箭槽以

紫荆、青皮等硬木雕削而成。发芽(扳机)用牛羊角制成,弩弦以

野兽的筋、皮和上好的青麻搓成。箭杆用细毛杆或山树条修制,

粗细与筷子相似,长短一般在 25~35 厘米之间,根据弩的大小

而定,多使用铁箭头(呈三角形或圆形),尾翼用竹皮或玉米秆的

外皮制成。海南岛上的苗族则多选用一种坚韧的“鸭骨”竹削尖

制作箭,箭尾无羽。大弩的最大射程在 200 米左右,小弩最大射程为

100 米左右。大弩需 80~100 千克拉力,小弩需 50~70 千克拉力

才能拉开。

- 彝族的弩

彝族的弩制作考究,多以木制,弦用牛皮筋制成,箭杆多为

木质,也有铁质。箭头有铁质、铜质和骨质三种,分为有毒和无毒

两种。射弩犹如水平托弓射箭,只要扣动扳机,箭便顺弩床中的

箭槽飞出。上弦须用很大力气,故箭可射得很远。

- 拉祜族的弩

拉祜族的弩用竹片做弩扁担,选优质梨木做弩身,以编竹

筋、麻绳为弩弦。弩箭用竹削成,箭端嵌羽尾。力强者可射 50 米

之远。

- 傈僳族的弩

傈僳族的弩由弩身、弩板、箭槽、弩弦、弩牙和弩机组成。弩

321全国少数民族传统体育运动会竞赛项目教学训练丛书 武术·射弩

板用坚硬而又富有弹性的青岗栗木制成,大小不一。弩弦用四股

粗细适当的精细麻线扭制而成。弩牙和弩机均用骨头制。使用

时,把坚韧的弩弦拉到弩牙,箭放在弩身之上,瞄准目标后扳动

弩机,利用弩板、弩弦的弹力把箭射出。弩箭由竹块削制而成,头

尖可套铁镞。尾部安有用竹皮折成的、可增加飞行稳定性的三角

形尾翼。分无毒的普通箭和毒箭两种。普通箭一般用来射杀飞

鸟、松鼠、野鸡、野兔等小动物。对付凶猛体壮的虎、熊、野猪等大

动物,就必须使用毒箭了。毒药是用剧毒的野生植物黑草乌的根

茎泡制而成的,将其涂于箭头尖端的小沟处便成了毒箭。这种箭

毒性极强,箭镞射入肌体,一接触到血液,很快就会流遍全身,使

动物中毒身亡。傈僳族的弩和箭看似简单,都体现了多方面的科

学原理,反映了傈僳族人民的聪明才智。傈僳族的劲弩毒矢,不

仅是他们的传统狩猎生产工具,而且还曾作为武器,在反抗历代

封建统治阶级的民族压迫和经济掠夺的斗争中,在反抗外国侵

略者、保卫祖国边疆的斗争中,发挥过巨大作用。

第二节 射弩运动的产生和发展

弩退出军事舞台之后,其作为先进的生产工具,在少数民族

地区得到了广泛的应用,成为许多居住在深山的少数民族赖以

生存的重要生产工具,射弩便成为了少数民族男子必须掌握的

一门技艺。在劳作之余,人们通过射弩竞赛来交流提高技艺,丰

富生活,逐渐演变为一种固定的习俗,由此产生了射弩运动。

一、射弩运动的产生

(一)射弩运动的缘起

弩作为古代最为先进的远程武器,为国之重器,备受历代统

322治者的重视。弩的发展和使用在中原民族中达到了极致,射艺也

因受到统治者的大力推崇。射艺不仅是古代军士必备之技能,也

是古代教育、礼仪的主要内容。从周代开始,射箭活动便成为国

之大礼而广泛开展。然而,同为射技的射弩作为一种运动,却未

在掌握先进弓弩制造和使用技艺的中原民族中广泛开展,反而

在生产力相对落后的少数民族中广为开展。这其中有以下原因:

其一,弓箭先于弩箭产生,在弩尚未出现的周朝时期,射礼便以

射箭的形式广泛开展,成为礼制。这一礼制也受到后世的沿袭和

推崇。其二,弩作为威力更大的杀伤性武器,在历代都作为国之

重器,禁止民间使用。弓则没有此方面的禁止,加之弓的制作较

之弩简单,取材也较为广泛,因而得以在民间开展。其三,少数民

族居住在崇山峻岭之中,以狩猎为生,弩虽然退出了中原民族的

生活,但作为先进的生产工具,在当时生产力相对落后的少数民

族中得到了广泛的应用。少数民族长期以来一直使用弩来劳动

和自卫,弩成为了少数民族生产生活中常备的重要工具。由于少

数民族在生产生活中对于弩的依赖,便产生了对其的崇拜之情。

西南少数民族视弩为神器,形成了对弩的文化崇拜。在劳作之

余,人们常进行射弩比赛来庆典、占卜和娱乐,并逐渐形成为一

种习俗,世代沿袭。

(二)各少数民族的射弩习俗

作为少数民族传统体育项目的现代射弩运动,是在少数民

族长期的生产生活、传统习俗和娱乐活动中产生和发展而来的。

今天,射弩运动是我国云南、广西、贵州、湖南等少数民族地区人

民十分喜爱的传统体育活动,开展得较为普遍。因不同的民族心

理和民族意识,各少数民族的射弩习俗表现出民族特色和民族

特质,如傈僳族、苗族、彝族、拉祜族等民族的射弩传统,都体现

了其鲜明的民族特色和民族特质。

- 傈僳族射弩

傈僳族主要分布在云南怒江傈僳族自治州,散居于丽江、迪

庆、大理、德宏、楚雄及四川凉山等地区,总人口 60 多万人。

射弩是傈僳族喜爱的一项体育运动。射弩的方法有立射、跪

射、卧射等不同方式。傈僳族历来有佩带弩弓的习惯。男孩们从

四五岁就开始学习射弩,并跟随父辈上山狩猎,因此当地有一

句谚语:

“拉不开弓的就不算男人。”狩猎在傈僳族的传统生活

中占有重要地位,傈僳族男子在狩猎生活中练就了高超的射弩

技艺。射弩比赛中,傈僳族射手以能将竹箭射在刀刃上劈为两

半者为胜。弩弓和箭是傈僳族男子的标志,外出时都肩扛弩

弓,腰挂箭包。每年农历正月初一至初三,傈僳族都要举行射

弩比赛。

正式比赛时,两男一女为领队,一男肩上扛弩弓,包头上斜

插一只箭,一男两手举着饰有弯弓和箭标志的红白两色旗。选手

列队通过彩门进入广场,围着旗杆向红白两色旗祭酒,跳集体舞,

舞罢开始比赛。比赛时的箭靶是傈僳族民间的特色食品

油煎粑粑和肉片。射手按顺序比赛,射中“猎物”归己,收获最多的

射手被喻为“最优秀的射手”。

平时的射弩比赛比较简单和随便,每个射手自带几块玉米

粑粑作为靶子,放在五十步远的地方用弩弓射击,每人射五箭,

射中者即赢得中箭的玉米粑粑。傈僳族将其称为“粑粑打”。

居住在福贡地区的傈僳族,多在“盍什”节举行射鸡蛋比赛。

届时,男青年身背箭包,手持弩弓,自己的心上人头顶扣一碗,碗

底上置鸡蛋一枚(或头顶一木碗,碗中盛米,置鸡蛋)为靶,站于

几米之外。比赛开始,男青年不慌不忙,拉弦搭箭,扣机击发。只

浏览1,971次