大脑下达运动指令后,指令信息经过神经系统传达到目 标部位。这个过程虽然表面上看是非常快的,但神经递质传递 指令需要经过的神经元是不计其数的,其过程的复杂程度难 以想象。同时,力量的凝聚也同样不是一件简单的工作。比如 出拳时,人体的力量要由各个部位聚集到手臂,其中,神经系 统传递信息和肌肉协同的能力都非常重要。发力部位的肌肉 收缩,而其他部位的肌肉放松,这些都需要大脑完成一系列的 控制。想要迅速全面地完成这些指令,对于人体来说是比较艰 巨的任务。只有经常锻炼这些部位,人体的各类神经系统,以 及众多神经元才能发达和活跃起来,身体的灵敏性也能提高。 但神经元的生长很难达到均衡,如果身体肌肉的训练不全面, 就会导致神经网络各个牵涉部分的分布和发展情况不一致, 这样难免会出现某一部位的神经控制能力偏弱,从而导致肌 肉群的收缩能力出现差异。实战武术对抗中,一些选手的发力 瓶颈就是由这些问题造成的。

的力量中和到一起,它们相互抵消,肱三头肌的能力不能完全 发挥出来,直拳力量和速度都不达到预想的效果。初学者出拳 时往往会在肌肉协调上出现问题,继而导致动作生硬,力量和 速度无法保证。肌肉群间的协调工作也是依靠神经系统来完成的,任何 一个动作都需要几个或者更多的肌肉群参与进来。活动的主 要肌肉群可能只有一个,但其周围的肌肉群或多或少会参与 其中,参与的程度高低是通过神经系统的协调来达到的。例 如,出直拳时,工作的主要肌肉群是肱三头肌,为了完成这个 动作,肱三头肌需高度收缩,而肱二头肌和肱肌则应该适当放 松,这样肱三头肌的收缩强度才能得到保证。如果不放松肢二 头肌和肢肌,相关肌肉的收缩强度就会不均衡,每个肌肉产生

神经系统的协调工作由大脑的控制和肌肉神经网络的能 力所决定。只有加强这两方面的能力,也就是增强大脑对肌肉 的控制能力,以及提高神经系统中神经元的活跃度,才可以使 技术动作更完整和更好地发挥出来。关于这方面的训练不仅 是一个长期的过程,同时也是相当复杂的,需要训练者具备强 大的毅力和正确的训练方法。武术高手将习武称作练功夫,功 夫不是一朝一夕能练就的,也不是只靠埋头苦练就能达到一 定高度的,它需要科学的方法作为指导。尤其是年轻习武者, 年纪越轻,身体和大脑的可塑性就越强,在训练中对合理性的 问题决不可对此敷衍了事,应高度重视起来。

二、武学中的力量训练

力量训练是练拳者最主要的训练内容。武术比赛的对抗 性强,若进攻没有力量,攻击力就弱,也不会给对手造成太大 影响。中国武术中有一个说法是“一力降十会”,指的是十分的 技巧抵不过一分的力量,实际情况也确实是这样。在对抗中, 即便有再好的技术,没有力量作为基础就不会取得预想的进 攻效果。例如,攻方通过动作技巧成功击打到对手,但如果力 量很弱,打在对手身上没有给对手造成身体上的任何压迫和 冲击力,这就跟没有发起攻击一样,不会有太大意义。

中国武术中的力量有两种,一种是本力,另一种是功力。 本力是指没有经过拳学训练的先天自有力量,功力是指经过^ 武术训练后,肌肉协调发出的力。从技巧上来讲,本力可以叫 做蛮力,而功力也可以说是巧力。

三、力量训练与用脑结合的有效方法

科学的方法在力量训练中是很重要的。一些习武者因为 训练方法不对,使得付出和收获不成正比,对抗时无法发出全 力。训练中,由于不正确的训练方法,导致神经系统的发展不 均衡,久而久之,错误的发力习惯固定下来,力量的发挥必然 无法令人满意。

大脑向肌肉发出收缩和放松指令时,神经元发达的神经 网络收到的指令信号强,而神经元发展比较弱的神经网络收 到的指令信号就比较弱。大脑虽然可以准确地发出全部指令, 但是由于神经网络和锻炼程度上的差异导致肌肉群不能依照 指令发出力量,出击便不会取得预想的效果。

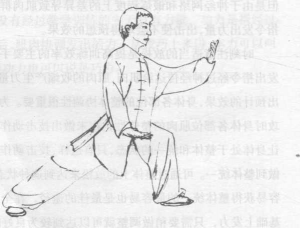

时刻注意适当的放松是提高训练效率的主要手段。大脑 发出指令经过神经传达给肌肉,肌肉的收缩产生力量。要发挥 出预计的效果,身体各部位的整体协调性很重要。为了保证进 攻时身体各部位肌肉的整体性,在未做出技击动作时就应该 让身体处于整体和统一的状态,只有这样,技击动作才有可能 做到整体统一。可通过整体上的放松来达到这种状态,这是最 容易获得整体统一的最容易也是最佳的途径,在全身放松的 基础上发力,只需要稍做调整就可以达到较为良好的组合状 态。在中国武术中,整体上统一被称作“整”,而在此基础上发这种训练方式在太极拳和八卦拳法的学习中体现得尤为 明显。训练时,在保证技术动作正确的情况下,应尽量使身体 放松,将动作分解开,缓慢和均匀地练习。动作不要出现停滞力则被叫做“摸劲”。另外,适当放松是使肌肉不发达的部位得 到锻炼的最有效的方法。在做技术动作时,训练者在保证动作 准确基础上使大部分肌肉群能够均匀收缩,尽量缓慢地做动 作,使各部位的肌肉状态更平衡均匀,让全身大部分的肌肉群 都能够得到锻炼,让每个神经网络都活跃起来,使原本接收指 令信息弱的神经系统得到加强。经过长期的“松弛”训练,人体 各部位的灵敏素质均衡发展,以避免力量瓶颈情况的发生。

这种训练方式在太极拳和八卦拳法的学习中体现得尤为 明显。训练时,在保证技术动作正确的情况下,应尽量使身体 放松,将动作分解开,缓慢和均匀地练习。动作不要出现停滞除“松弛”训练法外,我国武术中还有一种历史非常悠久 的“站桩”法,长期的实践证明,这种方法不仅行之有效,且具 有一定的科学依据。站桩是指训练者基本保持一种特定的姿 势站立,这个姿势可以是所练武术中的任何一个技术动作。依 据站桩训练的目的,可将其分为养生桩和技击桩两种。用于放 松全身肌肉的站桩法是养生桩,侧重调节精神、肢体和肌肉的 松弛和紧张程度的站桩法是技击桩。无论是那种站桩法,虽然 表面上看是单纯地保持某种姿势长时间一动不动,但是站桩 人的意念是相当活跃的。站桩看似平静,实则是不停运动着 的,如果仅从表面上看很难理解其中的意义的。站桩训练的运 动不是外显的,它是在人体内部悄悄进行的。就如同一部高速 空转的机械,所有的动态都在表层以下,虽然肉眼看不见,但 也能感受到。相比较而言,人体外部有形的运动因为更符合我 们正常生理状态,处于静态站粧之中人体内部包括血流、呼 吸、脉动、肌肉松紧转换、脏器的活动乃至神经递质的疾速运 动都是与身体状态相悖的。从这个角度和阻断,让每一个动作的意义彼此相连,形成在动作和意识两 方面连绵不断的形式。上个世纪九十年代。国外一些体育教练 将这种训练法用在其他体育项目中,如游泳、体操和拳击训 练,也取得了非常好的效果。那个时期,培养出世界游泳冠军 的澳大利亚教练图雷茨基采用的就是这种方式,他提倡慢速 游泳,慢得像悠闲的鱼一样,这种方式的成功也证明了这种拳 法训练的科学性。

除“松弛”训练法外,我国武术中还有一种历史非常悠久 的“站桩”法,长期的实践证明,这种方法不仅行之有效,且具 有一定的科学依据。站桩是指训练者基本保持一种特定的姿 势站立,这个姿势可以是所练武术中的任何一个技术动作。依 据站桩训练的目的,可将其分为养生桩和技击桩两种。用于放 松全身肌肉的站桩法是养生桩,侧重调节精神、肢体和肌肉的 松弛和紧张程度的站桩法是技击桩。无论是那种站桩法,虽然 表面上看是单纯地保持某种姿势长时间一动不动,但是站桩 人的意念是相当活跃的。站桩看似平静,实则是不停运动着 的,如果仅从表面上看很难理解其中的意义的。站桩训练的运 动不是外显的,它是在人体内部悄悄进行的。就如同一部高速 空转的机械,所有的动态都在表层以下,虽然肉眼看不见,但 也能感受到。相比较而言,人体外部有形的运动因为更符合我 们正常生理状态,处于静态站粧之中人体内部包括血流、呼 吸、脉动、肌肉松紧转换、脏器的活动乃至神经递质的疾速运 动都是与身体状态相悖的。从这个角度来看,人体站粧时应有

意识地保持体内所有功能性环节的快速运转,以及大脑的高 度活跃性。正可谓“不动之动乃生生不已之动”,只有在站粧中 做到了这一点,才能真正使站桩的作用最大化。

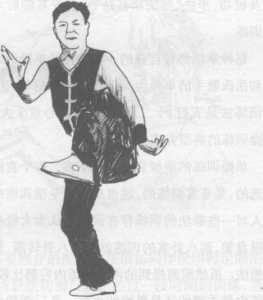

、站桩是一个具有着多重意义的过程,进行该项训练时应 当有意识地调整肌肉的松紧度,各部位肌肉的响应越灵敏,训 练的效果也就越好,这是强化身体运用的最佳方式之一。实践 证明,通过适当方式和目的性的站桩训练可提高技击的攻守 水准,使进攻动作更快速,力量掌控更好,准确性也更高。武术 中最高级的力量是六面力,也叫鼓荡力,指的就是经过站桩训 练出的力量。为训练出六面力,站粧时应注意让身体融入到环 境中,并注意脑力和体力活动的协调性,达到体脑合一的境 界,加强大脑和肌肉的联动性,认真体会肌肉的松紧变化,尽 量更细致地控制它们。

习武者的终极追求是潜意识发力,也就是让力量在意识 发动的同时被发挥出来。这种发力形式类似于潜意识的脑部 活动,在大脑没有察觉的状态下力量便自发地从身体中迸发。 这种自发性是未经过大脑分析和判断的,非有意识的运作过 程,而是无意识的。日常生活中也常常出现这种情况,当一件 事重复做一段时间后,肉体的记忆动作会取代受大脑操控的 主动行为,此时大脑空闲下来,可以有更多精力去思考机械动 作以外的其他事情,也不会干扰正在做的事情。走路就是这样 一种运动,它就像本能一样,每走一步都是无需过多思考的, 脚和腿自然会按照相同的步伐频率持续前进。走路时,由于步伐已经近似于自动的机械运动,不需要大脑的过多参与,更多 的精力可以用来想事情、观赏风景、谈话等。

人类身体的这种特点可通过现实事例得到验证。比如刚 刚学步的孩子,或经历了长期卧床才可以下床走动的病人。孩 子没有习惯走路运动,它们需要用脑思考每一步该如何走,因 此走起路来步伐是不连贯的,走得也很慢,身体也不容易保持 平衡。长期卧床的病人刚开始恢复走路时也是一样,由于身体 已经不熟悉走路这种运动,因而需要一段时间的练习才能恢 复。学习武术同样也是这个道理,当一个人的肢体熟悉了一种 运动方式和频率,大脑就不需要过多参与到对肢体的控制和 支配中去,凭借大脑的潜意识活动和肢体的运动习惯就可以 保证动作的连贯性。武术的技术动作被大脑的潜意识支配后, 技击的力量、速度和准确性都将大大提高,同时在很大程度上 解放了脑力劳动,使得人将更多精力放在观察与分析对手的 动作上,这是习武者所期望达到的最佳状态。

第五节拆招说手与技击实战

一、拆招说手不同于技击实战

拆招说手也叫做拆拳,是传统武术中比较重要的内容,部 分民间拳师将它视为武功中绝密内容,不会轻易将其传授出 去,即便是本门弟子也要经过比较严苛的考验,只有基本功扎 实,套路掌握熟练的弟子才可获得拆招指点的机会。拆招说手 是指将招式进行细致拆解,剖析动作的细节和技法要点,并将 关键动作提炼出来做详细地讲解,让招式和动作更明晰清楚。 拆招说手的训练通常也只在同门的师兄弟间进行,训练内容 和形式同样有着严格的限定。

事实上,将拆招说手上升到如此高度是不客观的,它与技 击实战还有很远的距离,它也并不是所谓的武功要诀。在实际 对抗中拆招说手的主要作用是帮助习武者了解自身用招的价 值与每个招式所能运用的场合,除此之外,在实战中并不能有多大用处。尤其在一些对抗性强的比赛中,将拆招说手作为制胜法宝显然是不可能的,因为在实战中根本没有时间去分析 和拆解招式,而随机应变则更务实得多。真正的高手在实战中 *根本无须拆拳,灵活的应变能力、良好的身体素质和扎实的武 术功底才是他们取胜的关键。

比起拆招,更贴近和类似实战的是散手训练,其内容和方 式与拆招训练是完全不同的,而各个门派间的散手训练也有 差别。这种训练,首先都是从基本功训练开始的。基本功训练 在武术中也叫功力训练,比如针对身体各部位柔韧性的训练,

以及桩功、步法、劲法和套路等,打好基础后才能开始进行单 操训练。

每种拳法都有自身的一套独特的单操训练法,比如形意 拳和岳氏散手的单操训练形式都是单招单式的。形意拳的典 型训练法是五行、十二形、八字功与心意十大形等,它们都是 单操训练的典型方式。

单操训练的拳械套路训练不多,每个套路一般都是精挑 细选的,是非常精练的,这也是实战专项训练中的一部分。很 多人对一些拳法的训练存在误解,认为太极拳的训练就只有 太极盘架,而八卦掌的训练就只是八卦转圈,其实也都是片面 的想法。虽然前面提到的两个训练内容都比较重要,可在实战• 训练中最关键的还是单操的水平。各门派的单操功都是专设 的,是从套路中抽取一些关键的散招单式。被武术爱好者熟知 的一些拳法也都非常重视单操功的训练,比如螳螂、劈挂、翻 子和通背等。

实战训练需要同伴的配合。在最初同伴使用特定的招数 进攻,训练者想方设法防御反攻。经过一段时间的训练,当训 练者可以化解进攻,并能够实现反击时,可继续拆解单式的训 练,即将单操分解进行细分,分解内容包括其用法和变化等, 其中用法可分为上下左右与前进后退等。将其细化分解,并能每个门派中的散招单式虽然有许多不同点,但也存在着 很多相似之处。例如,其训练步骤和取得的效果基本差不多。 在熟练掌握招式的基础上进行心法训练,这种训练法是在实 际训练中加人实战意识,简单讲就是在大脑中幻想出虚拟对 手,并与想象中的对手对抗。经过一段的心法训练后,便可以 开始进行实战训练了。

还可进行主导法练习,具体是指先选择几个单招,尽量选 择符合实际身体条件和个人偏好的单招。训练时以选好的几 个单招为主导,进行不同方位和角度的单招训练。面对变化 莫测的攻击,活用主导的几个单招。时刻观察对手,快速转换 招式,避免被对手压制。熟记和灵活应用后再进行进一步的实战训练。在其后的训练 中,同伴可用各式进攻法,从不同方向、角度、力量和招式进 攻,使用声东击西和虚实结合的方式最大限度还原真实的对 碎。训练者进行该项训练的目标是让单操的应用更灵活,能够 见招拆招、见势打势,达到以不变应万变、无招而处处是招的 程度。

进行单招练习时不能忘记内功的训练,应不断加深内功 的运用熟练度和积累,使内功和招式训练同步提高。传统武术 对武功境界有这样的描述:“寂然不动,感而遂通”,“挨着何处 何处击”。形意拳的最高境界是“拳无拳,意无意,无意之中是 真意”,太极拳的最高境界是“一羽不能加,蝇虫不能落”。

在现今的武术界,能达到这样高度的武术高手屈指可数。 停留在拆招说手阶段的习武者是无法应对实战的,应加强单 招训练,摆脱拆招的束缚,刻苦训练,逐步提高武术功底。

少林派的起源与发展

少林派起源于嵩山少林寺,寺中僧侣创造和发展了少林 武术。少林派的形成时期较早,武术种类多,影响范围广。自隋 朝末期的“十三棍僧救唐王”后,少林寺发展为中原武林第一 大门派。少林武术以外家功夫为主,吸收了很多民间武术的精 华。少林派的分支遍布全国各地,此外,少林寺还收俗家弟子, 这就使得少林武术在全国范围内得以发扬光大、遍地开花。

南少林是少林派的分支,也是南拳的发祥地之一。其主要 拳法是五拳,分别是龙拳、虎拳、豹拳、蛇拳、鹤拳等。主要的六 个套路是闯少林、提卢少林、文少林、拗步少林、武少林、神化 少林。除了南少林外,少林派的分支还包括红家、孔家、俞家三 大少林分支,以及大圣门、罗汉门二郎门、韦驮门四大门。从 少林武术中发展出来的拳法众多,中国武术中的许多拳法都 能看到少林武术的影子,如六合、八极、劈挂、通臂、太祖、燕 青、华拳、查拳、弥宗、动力、明堂、沙脚、戳脚、地趟、洪拳、翻手、猴拳、螳螂、醉拳、咏春等。

少林拳法共有一百七十二种,其中比较有名的拳法有小 洪拳、大洪拳、朝阳拳、观潮拳、炮拳、通臂拳、梅花拳、长锤拳、

太祖长拳,以及黑虎拳、形意线、罗汉拳、六合拳等。除拳法外,

少林派还有棍法、枪法、刀法。剑术有二堂剑、五堂剑、龙形剑、 飞龙剑、白猿剑、刘玄德双剑、达摩剑、绨袍剑等。少林武术的 器械种类很多,主要的兵器有方天戟、三股叉、钢鞭、月牙斧、

梅花拐等。其散打功夫也很有名,有代表性的散打功夫有心意 把、虎扑把、游龙飞步、丹凤朝阳、十字乱把、老君提葫芦、仙人 . 摘茄、叶底偷桃、脑后砍瓜等。少林武术的技法多样,如卸骨 法、擒拿法、点穴秘法、弹弓谱、易筋经义、用药法等。

传说达摩祖师在少林寺期间,看到寺中僧人坐禅时精神 萎靡,很难入定,无法专心修习佛法。他很快便发现这是由于 僧人的身体素质差造成的,于是认识到只有拥有了强健的体 魄才能更好地修习佛事,产生了修炼心灵需要心体合一的想 法。为了达到强身健体的目的,达摩祖师模仿鸟兽的神态创编 出少林拳法。当然这个说法是没有史实依据的,但强健体魄以 求更好地研修思想确实是少林寺僧人习武的初衷之一。

少林武术的训练内容包括调整气息,锻炼身体各个部位,

蠓

提高抗打击强度,训练身法和步法的敏捷性等。其武术特点是 以刚为主,刚柔并济,进攻为主,防守为辅,长打和远打为主,

短打为辅。少林武术集各家武术的精华,兼容并蓄,成为外家 拳法的集大成者。

中国武术一直与侠义紧密联系在一起,武与侠已经成为 不可分割的整体。而少林武术与侠文化的关系是同样深远的。

少林是古代武林中规模第一的门派,其武术种类繁多,武 ,功博大精深,不能尽数。无论是在现实中,还是在文艺作品中, 少林常常以道义维护者的形象出现,充当着裁判和领袖的角 色。少林派的历史悠久,出过很多武术高强的高僧,发生过许 多让人津津乐道的故事。根据真实事件或坊间传闻创作的文 艺作品为人们所喜爱,一部分作品更是家喻户晓。其中以李连 杰主演的电影《少林寺》最为著名。这部电影讲述了隋末时十 三名棍僧救出李世民,并将少林武术发展壮大的故事,影片很 好地诠释了少林武术的仗义扶弱的道义立场。

而明代,少林派抗击倭寇、抵抗侵略等事迹为人所熟知。 传说明代著名将领俞大猷与少林寺之间就曾经发生过一段渊 源,还有传闻清朝时南少林的弟子参与了反清复明的秘密活 动。真人真事和传说中的事迹被广泛利用到文学作品中,比如 关于天地会的传说,以及少林俗家弟子方世玉的故事等,几乎 所有与少林寺和少林派有关的文艺作品里都包含了侠文化。

少林武术种类繁多,传说有七十二种之多。实际上,流传 至今的少林武术有一百多种,套路则有七百多个。按照性质可 将这些少林功夫分为五类,分别是练精、气、神的内功,强化筋 骨的外功和硬功,锻炼纵跃和超距能力的轻功,练气和养气的第二节少林七十二般武艺精要

气功。

在少林功夫的发展历程中,在特定历史条件中,很多功夫 的发展和推广速度很快。人们学习少林功夫用以防身、抗敌或 表演。现如今,虽然有一些少林功夫已经失传,但仍有许多功 夫流传下来,成为我国珍贵的文化遗产。现代人将少林武术中 的精华尽可能保留下来,按照自身需求进行选择性学习。少林_ 武术是现代人强身健体和锻炼意志力的有效手段。

轻功

在武侠小说中,轻功是飞檐走壁的玄妙功夫。现实中虽然 没有小说中写得那样神奇,但轻功确实是存在的。少林的轻功 有很多种,比较有代表性的有蹿纵术、轻身术、跳跃法、一线穿 等。体育项目中的跳高、跳远与轻功不同,跳高和跳远需要助 跑,但轻功却完全不需要。轻功好者只要其两脚蹬地,提身一 跃,便可跳得高、跃得远。跳跃时身法和步法轻盈灵活,落地也 很沉稳,施展出流畅的肢体缓冲。学成一种轻功需要数十载时 间,期间练功的过程非常艰苦,要求练功者有很强的毅力与不 畏艰难的精神。练轻功需要借助一些设施,前文提到过的木桩 就可用于练习轻功,此外还可以利用弓房、铅瓦、跳台等练习。 专为练习轻功所建的跳台长五尺、宽三尺,用砖砌成,上铺木 板作为台面。为保证练功者跳上时跳台不摇晃,跳台的台面木 板周围留有长边,这四面的边正好套在砖台上面,使得跳台更 加稳固。初练轻功时,跳台的高度以三尺为宜,随着跳跃能力 的提升,跳台的高度也应逐渐升高。跳台前方有起跳台,起跳 台下面挖掘深坑,用沙子填满,用来降低脚下的助推力。一、轻功

二、上缶功

上缶功是少林独门武功,主要锻炼手臂悬力和手抓力。练 功时需要水坛作为辅助器械。坛两侧应有耳,使用短绳将两耳 系紧。准备一根坚固的木棒,木棒的直径为一寸五分,长度为 七寸五分,在中间穿两个小孔。使用一条身高三分之二长度的 绳子,穿过木棍上的小孔,将长绳与坛两耳上的短绳连在一起 • 并系牢。将铁砂装进坛子里,使坛子和铁砂的重量加起来足够 十斤。练习上缶功时,先以马步姿势站立,两手各握住木棒的 末端,将水坛抬起来。身体和腰部挺直,握木棒的双手与肩膀 同高,两肘下垂,位于胸前。然后双手开始慢慢转动木棒,使绳 子缠在木棒上,所缠圈数越多,绳子就越短,坛子也就越高。转 动使水坛上升,直至升到胸前位置,此时停止转动并保持一会 儿。双手向相反方向转动,缠绕在木棒上的绳子放松下来,绳 子渐渐变长,水坛缓缓下降,直到原来的位置。停下片刻后重 复之前的操作,一次练三十到五十次,每天早上和晚上各练一 遍。每持续锻炼一个季度后,在坛中加三两铁砂,铁砂的分量,

不能多也不能少。这样循序渐进地持续练习,当坛重达到三十 斤时,大功便可告成了。

少林派中最重要基本功训练是梅花粧功,练梅花桩功的 主要手段是站立和跳跃,用来锻炼身法、步法和眼力。刚开始 练的时候,人不需要站在桩上,可踏在画于地面的梅花桩位置 图上练习。梅花的画法比较简单,先用石灰在地上画出梅花的 位置,每朵花的间距为二尺到三尺。然后再依次将每朵花的五 个花瓣画出,花瓣可用圆圈代表。每朵梅花选定一个花瓣为虚 桩,以标记注明。练功时以一只脚站在实桩上,着力点在脚尖。 按照既定的程序跳跃,可以先从左侧起跳,跳三个粧后再向右 侧跳四个桩,也可向正前方跳两个桩,然后再向后跳五个粧, , 不论是向左还是向右,依次跳过就可以。三、梅花桩功

练梅花桩时,可由一人在旁边下达跳粧指令,此谓喝桩。 当喝粧者喊右第二朵第一桩时,练习者跳到右边第二朵梅花 桩的中心的一桩上,注意不要跳到虚桩上。此外,跳桩时应保 证重心平稳,注意脚尖踩到桩的中心处,尽量不要偏离到中心 外,避免踩到外侧而跌下。 、

地面上走梅花粧时可先在一朵花上走,在除虚桩外的四 个实桩上反复走。熟练之后增加一朵花,在八个实桩上来回反 复练习,熟练之后再增加一个桩,而后逐渐递增。在所有地面 桩上走上几遍后,就可以到真正的梅花桩柱上练功了。

一套梅花粧由五根坚实的圆木组成,每根圆木长七尺,末 端的三尺埋进地下。圆木的直径为两尺,顶端为平面,并用铁 皮箍做加固处理。圆木间的距离为两尺,四根圆木围绕在中央 中柱的四周围,组成梅花的四个花瓣。以马步姿势站在实粧 上,刚幵始时可以用整个脚底站立,继而使用脚跟站立,长时 间训练后可改用脚尖站立。经过一百天的站桩练习后可进行 跳桩练习。跳桩练习熟练后可在桩上进行拳法套路的训练。

基本功的训练内容还有沙包功,这种功法严格来讲属于 锻炼法,不仅可以锻炼身体各个关节和肌肉的力量,同时还能 够训练身法、手法、眼法等。进行沙包功训练需要四个沙包,沙 包由帆布袋制成,每袋中装三十斤细沙。将沙包悬挂在四角木 架上,沙包与胸同高。练习者站在四个沙包中间,按顺序掌击 四个沙包,不要用拳击打。沙包经过掌击后会前后左右的摇 荡,此时可闪躲,也可以再次用掌将其击出,在这个过程中可 锻炼身法、步法、眼力和掌力。熟练后还有采用膝盖、腿、肩膀、 肘部、腕部、胯部击开沙包。每天早晚各练习一次,不可中断。 当熟练程度提高后应往沙包中添加细沙,沙包越来越沉,练习 者的迎击和闪避功夫也会随之而日渐提高。

、卧虎功

卧虎功是锻炼手部和脚趾力量的硬功,它又叫做猫功或 睡功,与现代军事训练中的俯卧撑相似。

练功时,身体俯卧在地上,手掌撑地的位置在双肩肩头垂 直于地面的两点投影位置上,两腿伸直,脚掌直立,脚尖支撑 地面。整个身体向前推进抬升,身体与地面约有一尺的距离。 然后身体向后退,身体与地面的距离拉大,当身体距地面三尺 时,身体再次先前推进。身体距地面一尺时再向后退,如此这 般循环运动。

练卧虎功时,除了手掌和脚趾支撑地面外,身体的其他部 分与地面均没有接触,处于凌空的状态。初练此功者身体俯卧 几次后就会感到疲惫,为了获得更好的效果,练习应保证姿势 正确,俯卧次数逐渐增加,持之以恒,坚持不懈。持续练功一年 后,俯卧动作变得轻松很多,疲惫感也减少了。此时可改用拳 支撑地面,以俯卧的姿势向前行进,坚持训练一段时间,待感 觉不出困难和疲惫时,可改用三根手指支撑地面。三根手指分 别是中指、食指和大姆指,其中中指和食指朝則,大姆指在后, 手形类似于鼠爪。持续以三指撑地前行练习,苦练一段时间, 不感觉到困难和疲惫时可用一只脚的脚趾支撑,另一只脚放 在撑地脚的上面,练功时两只脚交替撑地。单足俯卧练习一段 时间后可在背上放置重石,初练时石头的重量轻一些,以后再 逐渐增加重量。当背负的石头到达百斤重,俯卧前进练习仍能 轻松完成时,功法即已练成。

排击功

排击功用于锻炼身体的抗击打能力,增加骨骼和肌肉的 强度。练功时采用一寸厚、长度七寸或八寸的方舍,双手握住 砖的两端,以砖面击打身体,可击打的部位包括手臂、腿部、胸 部、肋部、腹部、头顶。也可以用单手握砖,拍击背部。击打时用 力要平均,初练时不宜使用大力,随着练功时日的增加,拍击 的力量逐渐加大,使用的砖也要逐渐增厚。

排击功的练习注重气息、力量、声音这三项要素。当砖面 接触身体的时候,应将全部精神都集中到受击打的部位,同时 大声数出排击的次数,声音上扬,借助喊声凝聚力量。喊的时 候,呼吸也随之更具规律性,如此一来,力量和气息的锻炼便 可同时展开。

浏览1,196次