武当派的起源与发展

中国首屈一指的内家功夫当属武当武术,武当派是内家 之宗。提到武当必定会联想到奇妙的太极拳法,太极拳也是武 当派最具代表性的拳法功夫,而张三丰则是大家公认的武当 派的创始人。

据明末清初黄宗羲的《王征南墓志铭》中有过记载,北宋 末年,武当山道士张三丰应诏入京,途中他遇到百余人的贼 匪,夜晚梦中三清神尊教授他拳法,第二天张三丰用梦中所学 拳法独自一人将贼人尽数消灭。除此之外还有另外一种说法, 相传张三丰原是少林弟子,他精通少林五拳,后将该拳法与棉 长拳结合到一起加以改进,形成了与少林武术不同的更偏重 于防卫的内家功夫。少林拳以外功见长,攻击性强,但经张三 丰改进后的拳法则注重内功的修炼,防守性更强。张三丰经过 十年的苦心钻研,功成后创立了武当派。此后,武当武术逐渐 被人所知,继而又出现了一些支派,比如太极、形意和八卦等。

历史上确有张三丰其人,三丰是他的道号,其本名是张全一, 又名张君宝。他平日里不修边幅,故又被称作邋遢道人。关于 他北宋人的说法其实并没有定论,有传其是生活在元朝,也有 传其生活在明代,具体的说法内容不一。

武当山道观始建于唐朝。明朝时,明成祖朱棣推崇道教, 遂下令在武当山修建道观。他动用了三十万劳力与能工巧匠,• 花了十三年的时间建成了绵延一百四十公里的三十三处道教 建筑群。为了还原真武修仙的故事,其建筑格局的设计参照了 经书中关于该故事的记载,最终完成了这个宏大的工程。建筑 群中包括八宫、二观、三十六庵堂、七十二岩庙、十二祠、十二亭、三十九桥等,其中最著名的建筑有紫霄宫、三天门和太和 宫等。在紫霄宫的正殿梁上至今还保留着明永乐十一年、十二 年圣王御驾敕建的字迹。在这些建筑群中最壮观当属三天门 .绝壁,上面刻有四个字“一柱擎天”,远远望去气壮云天,气魄 非凡。武当山的始创祖师张三丰的铜铸鎏金坐像被供奉在太 和宫中,该宫又被称为金殿,位于天柱峰的峰顶。

明代时武当武术进入鼎盛时期,这一时期得以高速发展 起来,武当派就是在这样的背景中形成的。据传,将武当武术亭、三十九桥等,其中最著名的建筑有紫霄宫、三天门和太和 宫等。在紫霄宫的正殿梁上至今还保留着明永乐十一年、十二 年圣王御驾敕建的字迹。在这些建筑群中最壮观当属三天门 .绝壁,上面刻有四个字“一柱擎天”,远远望去气壮云天,气魄 非凡。武当山的始创祖师张三丰的铜铸鎏金坐像被供奉在太 和宫中,该宫又被称为金殿,位于天柱峰的峰顶。

发扬光大的是明代温州人张松溪,他生于1506年,卒于1620 年。虽然在他之前,陕西人王宗和温州人陈州同的内家拳已略 有名气,但真正将内家拳发展和壮大起来的却是张松溪。他早 年习得了内家拳法,并在其基础上吸收了峨眉武术的精华,创 立了武当松溪派。当年有一个传说,少林僧人听闻武当张松溪 的武功高强,便来到武当山一较高下。其中一名僧人首先挑战 张松溪,面对挑战,张松溪道长仍然安静地坐着,袖手相对,没 有任何动作。少林僧跃身腾空施展连环腿,当攻势将至的一 刻,张松溪稍稍侧了下身,抬手轻轻拖带,少林僧人便猛地被 击出窗外。武当武术因此声名远播,很多人前来武当山习武。 武当派此后又产生了很多高手,如叶继美、吴昆山、周云泉、单 思南、阵贞石、孙继嗟、李天目、徐岱岳、余时仲,吴七郎、陈茂 宏、卢绍歧、董扶舆、夏枝溪、柴元明、姚石门、僧耳、憎尾等。

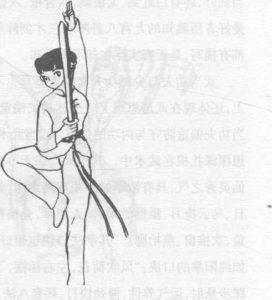

武当武术注重内功修炼,外功讲究强健筋骨。功法特点是 以静制动、以柔克刚、以短胜长、以慢击快、以意运气、以气运身。武术功法不以进攻为主,偏重于防守,强调气功的作用,力 量为内劲与柔力。与人对战时不会主动出手,只有当对手进犯 时才会出击,攻击侧重短打近攻。

'从武当武术的六路十段锦的歌诀便可看得出其功法特 点。六路歌诀:“佑通神臂最为高,斗门深锁转英蒙,仙人立起 朝天势,撒出抱月不相饶,扬鞭左右人难及,煞锥冲掳两翅 摇。”;十段锦歌诀:“立起坐山虎势,回身急步三追,架起双刀 敛步,滚斫进退三回,分身十字急三追,架刀斫归营寨,扭惟需 拳碾步势如初,滚斫退归原路,入步韬随前进,滚斫归初飞步,

金鸡独立紧攀弓,坐马四平两顾。”这段歌诀大致阐明了武当 功夫谋定后动的特点。

当然,武当武术的战术策略中同样有着进攻的内容,重点 强调攻击对手身体的要害和薄弱部位,如死穴、晕穴、哑穴等。 其武功套路和口诀众多,如七十二跌、三十五掌、六路十八法、 十二字、存心之五字等。武当拳法中除流传最广的太极拳外, 还包括无极拳、鹞于长拳、猿糅伏地拳、六步散手、武当太乙五 行拳等。

内功是武当武术中最关键的修炼内容。比较重要的洗髓 金经共有六式,分别是金狮夺毛、凤点头、风摆荷叶、左缠金 丝、右缠金丝、刀劈华山。武当派所用的器械除了镇山之宝武 当剑外,还有白虹剑、太极剑、六合枪、六合刀、松溪棍等。武侠 爱好者所熟知的九宫八卦阵和三才剑阵等阵法在武侠小说中 都有描写,是否真实存在却不得而知。

武当功夫与少林功夫有很大差异,不仅体现在武术功法 上,还体现在武道思想上。少林功夫偏重进攻与外功修炼,武 当功夫偏重防守与内功的修炼。武当武术源自道家,将道家思 想深深扎根在武术中,其招式口诀无不蕴含着道家浓浓的清 仙灵秀之气,具有浓厚的中华审美意味,如以下招式:“红霞贯 曰、乌云掩月、猿猴献果、仙人照掌,兑换抱月、铁门门柳、柳穿 鱼、欢推窗、燕抬腮。”其拳法口诀也很好地体现了道家思想, 如纯阳拳的口诀:“风吹荷花,左右摇摆,飞云流水,穿连不断, 踩步悬肘,运气养性,慢劲快打,环套八法。

武当的支派众多,除松溪派外还有淮河派、神剑派、轶松 派、龙门派、功家南派、玄武派、北派太极门等。有名的太极拳、 形意拳、八卦拳等拳法既出自道家,属于武当功夫,同时又别

具一格、自成体系。

中国武术的很多流派最初都是以地域名称来命名的,比 如武当山的武当派,峨眉山的峨眉派,以及少林寺的少林派。 但随着时间的流逝,武术功法的传播范围越来越广,在各流派 武术的基础上在全国各地产生了许多支派,使得其武术远远 超出了地域的范围。虽然没有了地域的限定,但流派之间仍旧 有着各自鲜明的特点。

八卦掌

一、八卦掌简介

八卦掌属于八卦拳系,对于该掌法前文已经有过简略地 介绍,以下将对八卦掌进行详细介绍。八卦一词最早出现在周 朝时的《易经》中。八卦掌的掌法变化比较多样,步法和身法有 一套特殊的运行规律。该掌法将运气吐纳与外功硬功结合到 一起,讲究以气运身,内外兼具。练八卦掌既能够强健体魄、修 养心性,又可以锻炼防身搏击的技能,是深受大众喜爱的武术 之一

八卦掌的创编人是清朝河北文县人董海川,他本名为董 继德,生于嘉庆十八年,卒于光绪九年。董海川儿时便喜好练 武,为了习得一身精湛的武艺,他走遍中国名山大川,寻访高 手,拜师学艺。他深得内家武术的真传,将各流派武功精华融 合起来,创编了一套独特的掌法,即八卦拳,也叫做八卦连环掌。咸丰年间,董海川主要在北京传授八卦掌。

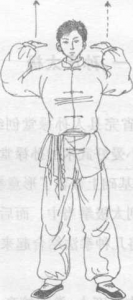

虽然注重外功修为,但内功仍是练八卦掌的基础,功法主 要有行桩和趟泥步,基本功主要以锻炼“拧、翻、走、转”的身法 和步法训练为主。作为技击手段的掌法通过技能和外功的训掌。咸丰年间,董海川主要在北京传授八卦掌。

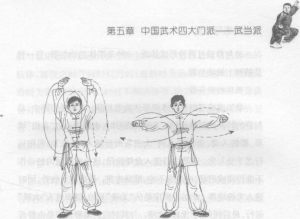

八卦掌主张气力并进,内外兼修,强调身法和步法的重要 性,讲究身法敏捷、步法灵活自如,如同龙游天空一般迅捷灵 敏,在拧翻走转间施展变化莫测的掌法。该掌法是刚与柔的结 合,招式中的踢、打、摔、拿协调一致,拧、裹、钻、翻灵活自如, 躲避对手正面攻击,攻其弱势,围圆打点,招式环环相扣、循循 相生,无穷无尽。

八卦掌技法和功理

日常练习是八卦掌的重点,练功还辅以健体强身、延年益 寿之功效。

八要

八卦掌技法中的八大要点涵盖了外功和内功,以及形与 神等方面的内容,每一大要点中都包含着三个小点,都是练八 卦掌时应注意的问题。由外而内的八要分别是三形三势、三空

三合、三圆三顶、三裹三敏。

三形

行走如龙,动转若猴,换势似鹰。

三势

步如淖泥,臂如拧绳,转如磨磨。三形三势是对身法和步 法的要求,即行走如飞龙般快速连贯,身形运动如猴子般灵活 自如,步法与身法的转换如鹰一般敏捷;步法如可塑性强的'泥 般变化莫测,手臂的动作如拧转的绳般柔软,身法如磨石转动 般圆滑。

三空

手心涵空,脚心涵空,胸心涵空。

、三合

意与气合,气与力合,力与意合。三空三合是对神和气的 要求,即手与心、脚与心、胸与心之间,以及意与气、气与力、力 与意之间都应和谐一致,循循相生,无穷尽也。

三圆

脊背要圆,两膀抱圆,虎口张圆。

三顶

舌顶腭,头顶天,掌顶前。三圆三顶是对于身体各部位姿 态的要求,即三圆的脊背圆、双肩圆、手掌的虎口圆,三顶的舌 抵着腭,头正顶天,掌心朝向正前方。

三裹

气要裹,肩要裹,两肘要裹。

三敏

心要敏,眼要敏,掌要敏。三裹三敏心神要点的补充,即敛 气、裹肩、收肘,准确的观察与判断力,以及敏捷的掌法等。

技法

八卦掌的技法主要包含四个部分,即掌、步、腿、身,各自 有型与法两个方面的内容。

掌

掌型有仰掌、俯掌、竖掌、抱掌、穿掌、劈掌、撩掌、挑掌、塌 掌、撞掌、掖掌等。掌法有推托带领,搬扣劈进;穿闪截拦,粘连 粘随;削砸劈挎,缠挑刁钻;撩塌掖撞,片探切翻等。

步

步型有掰步、扣步、仆步、半马步等。步法有起落摆扣,进 退跟撤,开掰插闪等。

腿

两腿形似剪,行步如趟泥。腿法有摆扣踢屈、兜崩翻踹、劈 蹬截切,暗腿为主,明腿为辅,掌腿结合,协调并济。

身

身形如游龙般坚韧、柔软、灵活、自如,身体站立与运动都 要以腰为轴线。身法有拧、裹、钻、翻,讲究圆滑灵活,没有停顿 和迟滞;身法跟随步法,掌法跟随身法,同时步法跟随掌法的 变化;上肢与下肢的动作协调一致,如蛟龙在天;动时下盘稳 固如磐石,拧、旋、走、转自如流畅。

技击原则

八卦掌的掌法和步法是相辅相成的,技击技法主要以掌 为主,利用步法和身法施展掌法;腿法和掌法两者结合统一, 踢打摔拿无一不用,要用得合理灵活、连贯自如。实战中,避开 对手的正面攻击,寻其弱点连续进攻,将对手的攻势和力量化 为己用,将实招与虚招结合起来,灵活应用,达到占敌之虚,破 敌之弱地目的。刚柔并济,柔如绵,且柔中带刚,刚力为暗劲, 如细致的钢针,藏在绵力中粘连随化;刚如冷弹,爆发力强,出 手快如闪电。

八卦掌的掌法和套路都是从母掌八大掌中演化而成的, 均以内功为基础,以步为用,拳为法,形体、气息、力量、技法等 四个方面做到准确和灵活应用,将刚与柔、明与暗、虚与实结 合到一起,实现连绵不绝、循循相生的境界。

八卦掌最常用也最有名的器械是八卦刀。除此之外还有 枪[lUEH,以及一些双器械,如鸳鸯钺、鸡爪锐、风火轮、判官 笔等。

八卦掌在我国流传甚广,习练者不计其数。它是内家拳中 最具代表性的拳种之一,不仅受到国内习武者的欢迎,国外的 武术爱好者也对其推崇备至。

三,形意拳’

一、形意拳简介第三节形意拳

上节介绍的八卦掌是三大内家拳之一,另外两大内家拳 分别是形意拳和太极拳。前面我们已经对形意拳系进行了一 定的了解。这种武术同样是内家拳的典型代表拳种,形成于明 朝末期,到了晚清时开始盛行,现如今已存在了三百余年。在 其发展的过程中,各地多时期的武术家和武术爱好者对其进 行了多次改进,使其逐渐完善并发展,历朝历代的形意拳名家 为其发展和传播做出了很大贡献。

博大精深的中华武术孕育了难以计数的流派和拳种,形 意拳在众多的拳种中能够形成完整而不松散的体系,并在统 一习练原则下得到长久的发展和广泛的传播。究其原因,与历 代形意拳习练者的不断钻研、实践、总结、改进是分不开的。由 于他们的努力,使得形意拳能够与其他拳种形成截然不同的风格,逐渐形成较为各自之间明晰的伦理演变体系,自成一 格,并在实战和健身两个方面都有着不错的效果。

我国众多武术派别和拳种虽然有着很多不同之处,但由 无中华文化的同源和融合性,也使得他们存在着很多相似之 处。例如意、气、形三者的关系,中国武术各门各派的几乎所有 拳术功夫都讲究形与意的结合,气随意动、力由气导、形意兼 具,力求三者和丨皆一致,相辅相成。同样,强调内外兼修也是中 国武术的特点之一,讲究通过形与神的协调达到内功与外功 两者融合统一的境界,这也是我们民族文化的精髓。形意拳是 在这方面做得最好的拳种之一。形意拳的宗旨即是通过正直 的德行修养和强健的体魄,身体力行地为人类进步和社会的 发展贡献力量。很多形意拳名家将武术用于匡扶正义、保家卫 国的伟大事业中,他们用自己精湛的武艺和高尚的品德宣扬 了中华民族自强不息、以善为本的传统美德,使形意拳发扬光 大,且获得了强大而持久的生命力。

形意拳术的发展变化

据史料记载,形意拳创始人姬际可创编形意拳时,其拳理 是由意引导气、气带动拳,其拳术法则是“六合”。讲究心与意 合、意与气合,气与力合,故而又称形意拳为心意六合拳。六合 法则包括意、气、力三者相合,以及手足相合、肘膝相合、肩胯 相合,此为另外三合。意、气、力分别指的是意识、经络、形体的 活动和变化,六合即是三者相互促进、协调一致,最终达到和二、形意拳术的发展变化谐统一的“六合”状态。其中意识起主导作用,气为途径,而力 是表现,力作用于形体,使身体各部位高度协调。如此一来,内 外与神形同修兼具,对应心意六合拳之基本拳理一一心之发 动戸意,意之所向为拳,三谐而六合。

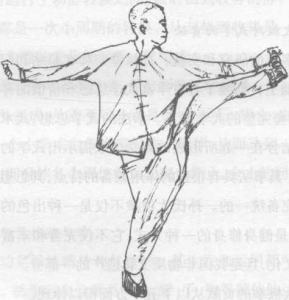

心意六合拳需要从拳架、拳术和拳法的三个方面做到规 范准确。其拳架为侧身弓箭步,后腿膝盖完全弯曲,前腿伸直, 身形姿态形成直角三角形;后脚、胯、脊椎、后肩、颈和头在一 条斜线上,前足、前膝、前肩在一条直线上,前腿与上身形成接 近90度的直角。其拳术中进攻动作主要通过手打、肩打、跨 打、足打、膝打、头打来实现。其拳法共十二式,根据气的柔与 刚可将其分为前六式和后六式,其中前六式气柔,后六式气 刚,十二式终究会归为一式,而其中的每个单式又可转变为十姬氏心意六合拳经过后人的改进逐渐发展出其他种类的 形意拳法,其中比较有代表性的是曹式形意拳和戴氏形意拳。

曹氏形意拳由曹继武创编,他将心意六合拳的拳法十二 式做了改进,基于姬氏心法,取前后六式的精华,总结归纳出 五行、十二形,形成形意拳法的十大形。这十大形分别为龙、 虎、猴、马、鸡、熊、鹞、燕、鹰、蛇等。十大形中的每一种都是单 式练法,同时又可以作为桩功,练习时注意拳术法则的六合。 龙形的动作要点在于腰,虎形的动作要点在于头,熊形的动作 要点在于肩胛,鹰形的动作要点在于手。

后期习练形意拳的武术家戴龙邦在姬氏心意六合拳基础上,将五行学说作为理论依据,创编了五行拳,即劈拳、崩拳、 钻拳、炮拳、横拳。五行指的是金、木、水、火、土,它们之间是相 生相克的关系,五行拳依据这种变化之理,把十大形扩充为十 二形,同时还增加了一些套路。其典型动作有截、裹胯、挑顶、 云领、出势、起手等,训练内容有虎扑、鹰捉、鸡腿、龙身、熊膀、 虎抱头等。戴氏形意拳强调拳形与拳势都要“圆”。练习戴氏拳 法同样要做到形神具备、内外兼修,以及意、气、力和谐统 练拳的过程从基本功的站桩开始,然后才正式进人练功阶段; 拳法招式初练时需慢,而后逐渐加快,并且应从松至柔,由柔 转刚,最终达到刚柔并济。

清末时,武术家李洛能在戴氏形意拳的基础上又做了一 次较大改进。他基于“心意诚于内,肢体形于外”的拳理,总结 和归纳出一条理论,即“心意近于理,心理作用于生理方是人 之4本途”。李氏形意拳的特点是突出内功与外功的相互作用, 其拳法要领是“练精化气,练气化神”,并发展出形意掌法。其 拳架不再死守侧身弓步,而是改为三七步,这种改进十分具有 革新意义。经过反复钻研实践,李洛能的三七步拳架逐渐成 熟,站立时重心放在后腿上,前后比例以后为重,因该比例中 后占七而前占三,故而称为三七步。他的这种革新避免了原心 意六合拳种步法不灵活的缺点,现今流传的形意拳都采用这 种拳架。与此同时,李洛能重新完善了十二形,并新增了一些 套路,比较有代表性的是杂式锤、五形生克、安身炮等。

太极拳

太极拳的流派众多,下面详细介绍一下最有影响力的六 大太极拳流派。

一、孙氏太极

孙氏太极由河北省完县人孙禄堂创编,他出生于1862 年,卒于1932年。从小爱好武术的孙禄堂修习的是武式太极 拳,他在武式太极拳的基础上兼容了形意拳的精髓,将其退步 必撤的步法特点融入到太极拳当中,而后又吸取了八卦掌身 法上的优势。孙禄堂将几种拳法结合起来,融会贯通,最终创 编了孙式太极拳。

孙氏太极拳的动作幅度小,拳架较高,步法绵灵,动作缓 慢而柔和,灵活多变。其步法特点是两只脚进退相随,故而又被称为是活步太极;其拳法中的转换衔接以开合手为主,因此 大家又叫孙氏太极为开合太极拳。

该拳术能够在中国武术的众多流派拳种中发展和传播开

来,与其鲜明的特点和集刚柔两种武术风格大成之优势有关。 孙氏太极拳将太极拳、形意拳、/v卦掌集合起来,形成完整而 统一的拳术系统,因其优秀的改革创新性,使其成为众多太极 拳流派中最重要的拳种之一。

孙氏太极拳的风格特点是双脚进步必跟、退步必随、动作 敏捷、圆活紧凑。整体招式套路连贯自如,如行云流水,连绵不 断。其身法和步法的连贯性同样出色,转身都要以开合转换衔 接,连续圆活。

练孙氏太极拳应遵循拳法,顺其自然,外功不可流于形 式,内功不能有悖于意和气。外功是内功的体现,没有好的内 功,外功形式便不可能有好的表现,内功讲究意气相合。内功 做到意气相合,外功才能准确流畅。即看到外在功夫的水平, 就可知道内功的修炼程度,内合外形,两者和谐统一,这就是

孙氏太极拳的基本拳理。

形意拳注重内外合一 "V卦掌注重动静相合,孙氏太极拳 将以上拳理融入太极拳当中,兼容并蓄,达到一种趋向于和谐 居中的状态。使身体的平衡感更好,不会出现走架摇晃起伏 的问题,在保证身体平衡的前提下,步法和重心的转换变 得更灵活和准确。

孙氏太极拳的套路要求各个身体中正平稳,包括起势和 收势在内的所有动作都应遵守此要领,且尽量让肢体舒展,运 动圆活,动作连贯紧凑,一气呵成,一动无不动,一静无不静。 其中最重要的要求是身体中正,不能前仰后合或左斜右偏,上 肢和下肢的动作协调,且内外相合。不论是身法、步法还是拳 法,都离不开“中”,这是孙氏太极拳之拳术理论的关键。练功 者应在练习中时刻体会“中”的意义,在保证重心平稳的同时, 调节气息,令经络畅通无阻。这是需要习练者在实践中认真领 悟的,绝不可轻视和忽略它。

孙氏太极拳步法的主要特点是“进步必跟、退步必撤”,不 论是前进还是后退,脚下步子一定要及时做出调整,或跟进或 后撤,这对于身体平稳、重心稳固是相当重要的,同时也对促

进动与静的快速转化是很有帮助的。步法的准确和及时同时 也是上肢和下肢协调一致的保证。

孙氏太极拳手法的主要特点是每逢转身多以开合手相 接^本套拳术的拳法套路有十三节,由十二个开合手组成,即 每个开合手都起到衔接转换的作用。转身时必采用开合手,这 不仅是一种技法,也是一种心态上的转接象征,身法的变换与 步拳思路通过开合手达到顺畅连贯,此时身体重心的虚实转 换和内气运转由开合手来引导将变得更容易,开合手也有助 有身体经络和血脉的疏通。

此外,拳法中讲究蓄神待机,神不外张,虚实分明。练拳时 应时刻注意因势利导,力量的运用要跟随重心的转换而变化。 招式套路注意虚实结合,将实招和虚招结合起来灵活应用,扰 乱对手判断,迷惑对手以等待时机发动进攻。

练孙氏太极拳可用于防身搏击、强健体魄、修身养性。拳 法中柔缓轻灵、形意相合的特性能在一定程度上改善人的心 态与情绪,达到形神兼备的境界。

站植

站桩是孙氏太极拳的基本功训练,其方式主要有两种,分 别是无极式和三体式。

无极式练法:晨练时应面对正东方,其他时间站粧也应该 面向正方。身体保持正直,双肩放松,双臂自然下垂;脚尖外 开,两脚形成九十度直角,脚趾不要用力抓扣,脚跟也不要用 力蹬扭;膝盖略微弯曲,腿接近直的状态,保证下盘稳固。

站无极桩时应遵循着这样的法则:手足亦无往来动作之 节制,身心未知开合顶劲之灵活,但顺其自然之性,流行不已。 心中空空洞洞,内无所思,外无所视,伸缩往来,进退动作,皆 无征兆。身体内外之情景,如同雨天屋檐下之流水,似直而曲, 如沐如浴。

通过无极式站桩可获得回归自然的心静感觉,体会到先 天一气之源的奇妙。孙氏太极拳认为无极式是百形之本源,是 万法之根基,只有无极式基本功牢固了,拳法技术也有可能得 到充分而灵活的发挥。

三体式练法:双手抱在起来,颈部挺直,头尽量向上顶,左 腿先迈出去;双手慢慢分开,然后右后向后拉左手向前推,动 作缓慢,力量绵软;左手臂尽可能向前伸,手不可超过口的高 度;大拇指所处的位置为心脏平行,手臂似直非直,似曲非’曲, 手腕与肘部平行;右手放在丹田上,大拇指下压,贴紧小腹;左 脚和左手一同起落,右脚保持不动。两手的五指都要伸展开, 左手的大栂指横向平伸,食指对着正前方伸直,两手的虎口都为半圆形状。眼睛注视左手食指尖。两肩的放松与用力应同 步,两胯亦然,且肩与胯的运动需协调。肘部发下垂力,但不能 显露出来,右肘向内自然弯曲,形成弧度圆满的半月形。两腿 膝盖发自然向内扣的力,但也不可显露出来,肘与膝协调一 致。两脚的脚后跟发外扭的力,不显露在外,和双手形成互拉 的对应姿态,手与脚的运动需协调。肩带动肘,肘带动手,腰带 动胯,胯带动膝,膝带动脚。身体保持直立姿势,不能摇晃或向 两侧倾斜。意与气平稳,心与意相合。保持注意力高度集中,做 到凝神聚气。身体运动紧随气的引导,不要刻意控制气的生发 与流动,应顺其自然。这样一来,内外统一,阴阳相合,肢体协 调,内劲由此状态下自然产生的。

三体式练法的效果主要表现在内外相合上,以生发内力, 即暗劲或内劲。拳法要领被概述为“三体重生万物张”。还有一 点需要在练功时特别注意,刚开始练三体式时,后腿很快就会 感到酸软无力,绝不能因此就停止不练,应坚持不懈;越是发 觉吃力,心中就要保持平静,且全身部位都要时刻放松;重心 放在后腿不能转移,即使再辛苦也不能将重心移至前腿。只有 这样才能练好练通三体式站桩,这是初练者感到最困难的地 方,同时也是最关键的。

动静相宜、阴阳相合是拳法中最重要的部分,孙氏太极拳 对此的重视程度很高。在太极图中,代表着阴与阳的两部分统 一在一个圆形之中,形成一种动势,两者非主与辅的关系,而 是同等的,图中的阳即为动,而阴则为静,其转化规律是此消彼长、对立统一的。

在佛家和道家的修行中,静坐是很基本的一种修行方式。 静坐时需要运行周身真气,外为静,而内为动,小周天与$周 天疏通顺畅,真气在全身运行,借此达到养生除病、延年益寿 的功效。相对于修行的静中求动,拳术则是动中求静,练拳架 时同样可打通大小周天。拳架练习需专心沉七,全身放松,这 样才能取得良好的效果。

动与静通过两种形式体现,一种是形体的动与静,另一种 是精神上的动与静。

形体的动与静

、拳架演练可以直接体现形体的动与静。在拳法套路中,动 与静的转换从起势开始。无极式练习时,由静进入到“有极”境 界,静转人动,由动进人到“太极”,而后转入“两仪”的阴阳运 行之千变万化。起势之后进入盘架阶段,这个时间段内的动作 不能停滞或迟疑,应连绵不绝,顺畅连贯。最后进入收势,同时 进入无极境界。此运行顺序是从“无极”开始,继而进入“太极” 运行,最后回归到“无极”之境。与其对应的动静规律是由静开 始,然后运行于动静转换之间,最后回到收势的静。拳架中的 每一式都是一次小周期的转换,从起势到收势是一个完整的 系统,动与静的变化仍旧要一气呵成。

演练开始时迈步进身,手与脚的运动协调一致。一个套路 由三部分组成,从前至后分别是起始、运行、终止,由静至动到 静,每一个小拳式也都应遵循这一规律,从而达到一静无不静 的境界,即身体各个部位的运动完全停止,全止的同时全静。

神和气的动与静

内功是锻炼精神和气息的,其生发和运用都可通过拳架 来完成。练拳时全身都要放松,腰、手、脚等部位的运动应由意 引导,用心体会意气运行。例如出手时,用意导气,以气带力, 继而带动手部活动,收势使按照原式回归到之前的状态。意的收与放用协调,以达到健身养生的功效。意放之时气达运动的 肢体,意收之时气回归到丹田;意放时为运动,意收时为静止, 放时为阳,收时为阴。经过不懈的演练,内功便会练成,内劲也 会自然生发,且力量肢体的配合也会自如协调,达到内外的三 合、一动无不动、一静无不静的境界。静时观察动中之变化,伺 机而动,内外合一。如此一来,功夫已初步练成。

精神和气息与形体动静变化的练习,初练时应由形动引 导意动,即起势意发,而收势意回,形体到位将意发出去,形体 收回再将意收回。之后的练习中再由意导形体,形体的运动随 着意的收发而变化,以求最终达到意动而形生的状态。

孙氏太极对武学的贡献

经过多年的研究和实践,孙禄堂宗师在总结和归纳前人 经验的基础上,创编了含有丰富武学思想和价值的孙氏太极 拳,形成一套完整的武学体系。拳法的武学思想、武术理论和 技术技巧结合在一起所形成的武学体系揭示出武学的本质与 基本规律。其拳法具有很强的体用兼备的特点,其思想和武道 体系也是完备统一的。孙氏太极拳不仅是一种出色的搏击技 术,同时也是健身修身的一种方式,它不仅完善和丰富了中国 传统武术文化,且是我国非物质文化遗产的一部分。 '

孙氏太极拳的贡献从以下五个方面得以体现。

武学思想

孙氏太极有一套完整的拳与道的武学思想体系,以修身 育德为根本目的,在德与技中,孙氏太极以德为先,通过练拳 来完备人的良知与人和自然之间的契合。

武学理论

其基本武学理论是以我国古老的思想著作《易经》为基础 的,并且将其太极理论作为武学核心。此外还包括了先后天八 卦相合的理论,以及明、暗、化三步功夫的进阶理论等。

浏览975次