跆拳道的创立可以追溯到1945年日本军事占领朝鲜结束之际,朝鲜开始进 入一个文化复苏的新时期。在日本军事占领时代备受压制、屡遭禁止的武术也面 临着复苏的契机。为了强大国力,朝鲜人开始了急速的国民军事化进程,这部分 也包括了每位国民都有保卫国家主权的职责,即所谓“国家兴亡,匹夫有责”。 而以自卫为特色的跆拳道可以说是应运而兴,如雨后春笋般遍布朝鲜各地。

1945年,在朝鲜获得解放不久,李万凯就在汉城创办了第一所跆拳道学校。 其后,接二连三地开办了5所跆拳道学校,就是这5所原初的学校为现代朝鲜的 格斗艺术——跆拳道奠定了基础。

“跆拳道” 一词在1955年以前并未出现,当时各个学校开始进行共同合作, 6年之后,他们共同选举一位将军——崔泓熙为朝鲜跆拳道协会(KTA )的“带 头大哥”,该组织被视为管理朝鲜所有格斗艺术的权威组织,但是,仍有一些流 派处于分离自治状态。

崔泓熙将军于1918年生于朝鲜北部。12岁时,他就开始学习朝鲜古老的 腿功武术。1937年,崔泓熙来到日本东京求学。在这里,他发现日本的空手 道,并迷上了它1939年第二次世界大战爆发,他被迫入伍。由于参加了朝

鲜独立运动,因此在战争的大多数时间里,他都是在监狱中度过的。监狱里, 为了锻炼身体和打发寂寞,他坚持训练空手道。1946年1月,一支南朝鲜的 军队建立,崔泓熙被委任为少尉。他天生具有领导才能,所以提升很快。但 不管提升到什么地位,他都把他那风格鲜明的高脚空手道带到那里,教授武术, 甚至还向美国驻朝鲜的部队教授此道。1953年朝鲜战争结束时,他已成为统 领第五步兵师的陆兵准将,同时还出了一本关于军事情报方面的书。1953年, 他在汉城开立了 “吾技馆”。在这里,他开始动手研制出崔技的确切内容, 并在得力助手南泰吉的协助下,将20多年来一直在研究的跆拳道与空手道的 原则和技术收纳成一套系统:1955年,崔泓熙正式命名这套系统为“跆拳道”, 帮助建立起朝鲜跆拳道协会(KTA),蓬蓬勃勃地开始向全世界推广跆拳道 运动。

跆拳道从正式创立到如今亦不过几十年的历史。在这相对来说较为短暂的历 程中,跆拳道在形式上已经发生了一次重要的转变:即从一种自卫防身术转向一 种以踢为主的体育比赛运动,然而,如果现代人仍有志于对跆拳道进行深入的发 掘和探索,他们将会发现那些深藏在跆拳道中作为格斗根本的东西实际上并未丧 失,而且如同当初一样具有强大的生命力。曼哈顿的基础教练安德鲁•哈恩说道: “我坚持认为跆拳道是一个很完美的格斗体系,它所包含的不单单是浮华的踢腿 技巧或者仅仅局限于体育运动,它还有很多值得炫耀的手上技巧,适合在徒手格 斗的近距离范围使用:对于许多和我一样的教练员来说,拳头、前臂、肘部和膝 部等都是他们对付暴力的基本武器,只不过在这些技巧中踢腿的攻击效果是最好 的。”

本书是邯郸市科学技术研究与发展计划项目“太极拳运动机理研究与系统建设”研究成 果的总结和应用。太极拳是一项具有技击、健身、演艺等多种功能的优秀运动项目,风格多样, 流派众多。其中杨式太极拳理论深厚,传播广泛,受众最多,享誉古今中外,最具代表性。其技 击功能在冷兵器时代就有“无敌”之名;健身功能是其创拳主要宗旨,集武术、气功为一体,与 气功养生一脉相承;其演艺功能别具一格,刚柔相济,儒雅端庄,松沉静谧,行云流水般的姿态 引人入胜,给人以静美的享受。因此,本研究是以杨式太极拳为依据,用力学定量分析证明了 太极拳的攻防能力为武术之冠;证明了太极拳的意念领拳、气通经脉、弹性功能与西式的有氧 运动以及中式的气治百病异曲同工。

太极拳的基本形式是套路,包括徒手套路、器械套路、推手套路和散打推手;太极拳的基本 内容和内涵是招式。套路是招式的载体,是实战的升华,攻防含义饱含于行云流水的动作之 中。目前,国内外广泛传承和传播的杨式传统太极拳徒手套路,是由杨式太极拳第三代嫡传人 杨澄甫宗师集杨家三代人体验修改完善而成的85式,或称为91式,或103式,或长套路&不 同的称谓主要是对重复招式和辅助动作的计算存有差别,也用于区别传承人的不同。该套路 共有37个不重复的基本招式,或说经典招式,被称为杨式定型架、杨澄甫式太极拳、杨式传统 套路或杨澄甫大架》本研究将37个基本招式编排为一个习练套路,并分析了每一招式的动作 规范、技击方式、养生作用和力学原理。

本书将编排的习练套路定名为杨式精要37式太极拳(以下简称精要37式)。套路内容 精粹扼要,套路形式精练紧凑。套路的动作顺序基本遵从杨式传统太极拳,仅在式与式之间加 入了适当的承转动作并把运步范围紧缩为1. 5 m乘以2. 5 m之内、把习练时间控制在七至八 分钟。精要37式虽短小精悍,但内容丰富,也没有刻意的时间和场地要求,非常适合学生和职 业人群,也适用于各种表演与竞赛,也可为进一步修练杨式传统套路打下基础。

精要37式的风格特点、习练要求和功能作用完全遵循杨式传统太极拳的权威著作《太极 拳体用全书》m。动作外形舒展大方,中正圆满;动作气势恢宏大度,浑厚凝重;动作连接和顺 自然,简洁连贯;动作劲力刚柔内涵,深藏不露;动作速度柔和缓慢,连绵不断。只要持之以恒, 不懈努力,坚持杨式太极拳敛神、松沉、平衡、气腾的习练要求,便可以取得延年益寿、祛病健身 的养生效果和御辱防身、克敌制胜的技击效果。

近一百多年来,杨式太极拳受到人们的普遍喜爱,无论是其“四两拨千斤”的技击功能,还 是“妙手回春”的健身效果都被人们津津乐道,但其神奇的效果和内在的奥妙常令人在向往中 伴随着困惑、不解。以往的讲解和研究多是从哲学或心理学的角度进行定性诠释,不能尽如人 意。本书采用数学力学模型(以下简称数力学模型)的分析方式,解析了杨式传统太极拳每个 招式的力学原理,运用数学和力学的语言,在定性的基础上定量揭示太极拳的奥妙。

因此,本书的研究侧重于太极拳的力学定性分析和定量分析,增强了太极拳的科学性。本

研究以太极拳的基本要求“保持自身平衡、破坏对方平衡”为切入点,运用经典力学和理论力 学的基本概念、基本定律以及解决力学问题的方法,提出和建立了平面人体刚体模型和立体人 体刚体模型;提出和应用了“传递力、整体动量、相对动量、三维力、三力源、意念波”等一系列 新概念、新定义;从机械运动分析入手,研究分析了太极拳拳理拳法、技术动作、内气内劲、技击 技巧等多个方面的力学原理,推导出具有普遍使用意义的稳定公式和打滑、失根(失衡的两大 状况)临界定量分析公式(简称平衡分析三大公式);计算分析了太极拳典型技术动作在水平、 垂直、横向三个方向(简称三维)和传递力、整体动量、相对动量三种发力源(简称三力源或三 源)多种组合方式下的力学数据;构建了太极拳力学定性分析和定量分析的新模式和新方法。

从机械运动入手进行太极拳力学研究,是因为机械运动是一切物质的基础运动,在太极拳 运动中表现为千变万化的肢体运动。对太极拳运动进行分析同进行机械运动分析一样,必须 对作为实际研究对象的人体进行简化和根据研究目的建立相应的力学模型。本研究建立的人 体刚体模型是一个全新的系统模型,是一个领先和创新。这个模型参照机械运动力学分析模 型的要求,将人体的连续体质点系简化成无尺度、有动量的质点系和有角动量的刚体;忽略肢 体的横截面尺度,将肢体简化为刚体杆件;将各杆件按太极拳的功架连接成模型,假设连接点 都是刚性的。由于人体的变形在分析时被忽略不计,所以称这个质点系为刚体,称所建立的模 型为人体刚体模型。人体刚体模型简括了人体构架、质量、速度、攻击力、重力、地面反力、摩擦 力等因素,可用以模拟和分析太极拳及武术的各种动作和各种技术。

通过对太极拳“弓步”“坐步”等基本动作和“弓步拥” “坐步捋”等典型技术的分析计算, 证实和说明了许多现象和道理。如“发劲如放箭”“引进落空”“牵动四两拨千斤”等太极拳的 奥妙是对力学原理的巧妙运用;脚底打滑和失根(脚底离地)是导致跌倒、腾空等人体失控的 两种临界条件,构成该条件的因素是可计算、可控制的;传递力和动量冲击力的产生及其产生 的作用与内劲密切相关;衡量人体稳定的三大公式不仅可以用于定量分析人体失衡临界条件, 而且能够用于定量分析挪、捋、挤、按、采、拗、肘、靠等各种劲法和劲力;通过数力学模型分析, 可以科学化衡量和规范各种技术动作和招式。

作者在本书中用现代力学原理讨论了太极拳的设计思想、攻防原理和养生功效,将入微的 论述贯穿于精要37式的框架中,并将力学原理融汇于每一招式;每一招式都定界了分动,并对 每一分动做出了细致的分析;采用一系列拳照作形象描述,并在拳照中标出手、脚、重心的趋 向;还从养生角度解释了太极拳练松和祛病延年的内在联系电作者在《太极拳力学》⑵和本书 中建立和完善了太极拳的数学模型,证明了现代力学理论完全可以解释太极拳的拳理拳法,完 全可以用于太极拳的深层次研究和新发展的探索。

杨澄甫大架有高、中、低架之分,精要37式也不例外。高架比较灵活,在攻防中应变功能 强,对体能的要求也较低,但发力量较弱。低架对身体素质要求高,能彰显功夫,常为表演、比 赛所用,但力学优势并不比中架明显。中架舒展大方,重心稳定,综合了灵活、体能、发劲各方 面的优势,比高架有明显的发力量优势,也没有低架对身体素质要求那样高。所以,本书拳照 均采用中架3

通过对精要37式的具体分析计算,证明古老的太极拳完全可以借助现代理论走出一条科 学化、标准化、现代化的发展途径,使太极拳发展得更好更快,使更多、更广泛的人受益。太极 拳应用性很强,理论也很完备,但要形成一门成熟的学科还需要从多方面努力。马克思曾经说 过:一种科学只有成功地运用数学时,才算达到了真正完善的地步。本书运用数力学模型诠释

第一章提出了精要37式的设计思想,定义了精要37式的流程图,用一套拳照描述 了套路的全过程。精要37式中每一个招式都来自杨澄甫的《太极拳体用全书》,均不 重复。

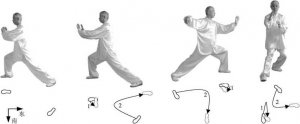

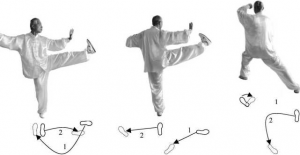

第二章是精要37式的动作图解,对每个招式作了图示、动作说明、动作要领、攻防含 义、攻防能力解析五个方面的阐述。每个招式又分解为若干个动作,每个分解动作(以下 简称分动)都有拳照,拳照下方有步法图。太极拳的任何一个动作都是全身各部位的协 调运动,如同拳谚所讲“一动无有不动,一静无有不静,视动犹静,视静犹动”。太极拳的 任何一个动作都是相互关联的。脚的方位、两脚的相对关系、两腿的形状决定着下盘的 步型;腰胯的方向、俯仰、倾向决定着中盘的位置;胸的取向、肩的沉靠、肘的屈伸、手的姿 势决定着上盘的攻防;眼神表达了攻防的意图,通常指向对方。定式非常重要,但离不开 蓄势,有蓄才有发。蓄势通常包含在两个招式之间的承转动作之中。因此本章详细描述 了定式、蓄势及承转的全过程。动作规范、技击意义均以杨澄甫宗师的拳照为标杆,各招 攻防含义的定性描述以杨澄甫宗师的《太极拳体用全书》为标准。本章的重点是用本书 第四章的数力模型对37个经典招式进行了力学运算,列表比较了每个动作的攻防能力,并从 力学角度总结提炼了一些具有普遍指导意义的论点,或说功法要义。如发力线要尽可能通过 支撑面;弓步适于发放,坐步适于引进,平行步适于左右,虚步适于上下;功架的形式决定了其 力学功能;推手竞技是功架的竞技,是灵活运用功架的竞技,意在破坏对方平衡的同时保持自 身平衡。

第三章是从力学角度讨论和定量分析杨式太极拳一些基本要领的作用、意义和养生含义, 尝试着对一些技术动作和习练要求作出力学意义上的规范。如注重用意才能练好和用好太极 拳,才能收发自如;用意的训练能健脑益智;放松能解除拙劲,能练就弹簧功,能使经脉畅通;柔 和运动促成有氧运动,又能优化发挥三种力源的运用;呼吸吐纳配合拳势有协调攻防的功用, 又能内外锻炼而增强锻炼效果;含胸拔背能协助力由脊发,又能按摩胸腔;太极步轻起轻落,处 处平衡,是中定的基准,能提高锻炼效益;实腿转的承转快捷便于攻防,要在四点同面时做实腿 转效果最佳;腰和胯是协同运动的,腰转要灵,胯的运动有翻、转、旋与腰转配合;圆裆在任何时 候都须做到两腿的四点同面、两髓微撑;功架的高低主要取决于膝关节的弯曲度,也和小腿的 前倾度有关,膝齐涌泉是功架的最佳选择;膝部的劳作程度和膝部的弯曲程度和弯矩(一种内 力)有关。

第四章是太极拳力学的理论研究,也是本书的理论基础。本章根据太极拳在发力过程中 要始终保持本体平衡的要求,建立了人体刚体模型,定义了临界条件,设定了人体的基本参数, 导出了计算公式。公式包括力和力矩的运算,可以用于计算支撑力源、整体动量和角动量力 源、相对动量和角动量力源的影响,并据此分析了高、中、低架的功能作用和各自适用范围。和 中架相比,低架没有明显地增加力学优势;高架比较灵活,技击上易于应变,养身上保护膝关节 比较有效,但发力能力低;中架兼顾了力学的优势、技击的灵活性和养生的优越性。由此定下 中架为第二章用于计算的参照架。

套路编排原则

根据下面几条规则提出精要37式套路:

根据杨澄甫《太极拳体用全书》界定招式、动作规范和技击意义

采用《太极拳体用全书》中设计的37个基本招式

除少数例外,基本按照《太极拳体用全书》中的顺序编排各个招式安排承转使步法运行于1.5 m乘以2.5 m的范围内

套路运行路线图

图示出了杨式精要37式太极拳招式的顺序和套路运行路线。起势动作是面南背北。连续动作简图

本章总图是37个招式主要定式的连续拳照,以给出动感和界定°图号中第 一个点号前面的数字是章的序数,第一个点号后面的数字是招式的序数,例如图1.2. 1.4 中的2表示第2招。如果该招没有分招,则第3个数为分动序数,例如图1.5.6中的6表 示第5招的6分动。如果该招有分招,则第3个数为分招序数,而第4个数为该分招的分 动序数,例如图 2. 1. 4中的4表示第2招的第1分招的第4分动。这些分招分动序数 和第二章的图号对应(分动定义于第二章)。例如第二章中图2.2. 1.4中的4也表示第2 招的第1分招的第4分动。如此本章中图号的招式序数、分动序数和第二章的图号有一一对 应关系。

每个拳照下方是脚印的俯视图,图中设立了一个方向坐标系,起势动作在坐标系中面向南 方。实线脚印是本图拳照的脚印,虚线脚印是下图拳照的脚印,中间的箭头连线指出脚的运行 路线。例如从“图1. 起势”变换到“图揽雀尾左搠”过程中,左脚向前进步,图中的箭头线由实线脚印指到虚线脚印。而“图揽雀尾左挪”中左脚的实线脚 印正是“图起势”中的虚线脚印。有时从一个拳照到下一个拳照两脚的位置都发生了 变化,图中注了 的箭头线先运行,注了 的箭头线后运行。例如“图单鞭”的图中,先 左脚尖内扣(箭头线),重心稳定在左脚后再前运右脚(箭头线)。有时从前式到下式有撇 脚或碾脚,这时前式中的虚线脚印和下式实线脚印有方位不同。例如“图玉女穿

梭 一隅左穿”中虚线左脚尖指北,而玉女穿梭二隅右穿”中实线左脚尖指东,这 是因为在做“二隅”时,左脚跟绕脚掌碾了

高探马穿掌

| 如封 | 进步 | 手挥 |

| 似闭 | 搬拦捶 | 琵琶 |

| 37式的名称 | 发力能力 力/kg 力矩/ ( kg • m) | 发力方向 | ||

| 1起势 | 上挪 | 162.3 | 斜前上 | |

| 下压兼拉 | 25.3 | 斜里下 | ||

| 下压兼推 | 5.4 | 斜前下 | ||

| 2揽雀尾 | 左挪 | 27 | 斜左上 | |

| 右挪 | 20.8 | 斜前上 | ||

| 捋 | 14.4 | 斜后下横 | ||

| 挤 | 17.3 | 前水平 | ||

| 按 | 18.2 | 斜前上 | ||

| 3单鞭 | 21 | 前水平 | ||

| 4提手上势 | 50.7 | 斜前上 | ||

| 5白鹤亮翅 | 77.2 | 斜前上 | ||

| 6左右搂膝拗步 | 19.6 | 前水平 | ||

| 7手挥琵琶 | 10 | 斜前下旋 | ||

| 8进步搬拦捶 | 搬 | 10 | 斜右横 | |

| 拦 | 11.2 | 斜右横 | ||

| 捶 | 19.6 | 前水平 | ||

| 9如封似闭 | 18.2 | 斜前上 | ||

| 10十字手 | 123.7 | 斜前上 | ||

| 11抱虎归山 | 搂膝拗步 | 19.6 | 前水平 | |

| 捋 | 14.4 | 斜后下横 | ||

| 挤 | 17. 3 | 前水平 | ||

| 按 | 18.2 | 斜前上 | ||

| 12肘底看捶 | 11.3 | 斜前上 | ||

| 13左右倒撵猴 | 5.6 | 5 | 前水平/斜收旋 | |

| 14斜飞式 | 18.2 | 斜前上横 | ||

| 15海底针 | 11.6 | 斜前下 | ||

| 16闪通背 | 21 | 前水平 | ||

| 17撇身捶 | 19.6 | 前水平 | ||

| 37式的名称 | 发力能力 | 发力方向 | ||

| 力/kg | 力矩/(kg • m) | |||

| 18万手 | a | 13.4 | 斜前上横 | |

| 捋 | 6.3 | 斜里下横 | ||

| 按 | 7.8 | 斜里下横 | ||

| 采 | 9.4 | 斜里下横 | ||

| 19高探马穿掌 | 探 | 5.7 | 前水平 | |

| 穿 | 20 | 斜前上 | ||

| 20左右分脚 | 483.7 | 斜前上 | ||

| 21转身左蹬脚 | 184.5 | 斜前上 | ||

| 22转身右蹬脚 | 184.5 | 斜前上 | ||

| 23左右打虎式 | 7.2 | 斜前上横 | ||

| 24进步栽捶 | 21.5 | 斜前下 | ||

| 25十字腿 | 184.5 | 斜前上 | ||

| 26双峰贯耳 | 39.2 | 斜前上 | ||

| 27左右野马分鬃 | 18.2 | 斜前上横 | ||

| 28玉女穿梭 | 19.6 | 前水平 | ||

| 29左右金鸡独立 | 379.5 | 斜前上 | ||

| 30转身白蛇吐信 | 19.6 | 前水平 | ||

| 31进步指裆捶 | 20.3 | 前水平 | ||

| 32下势 | 100.4 | 斜前上 | ||

| 33上步七星 | 38.4 | 斜前上 | ||

| 34退步跨虎 | 34.2 | 斜前上横 | ||

| 35转身摆莲 | 22 | 斜前上横 | ||

| 36弯弓射虎 | 16.2 | 斜前上横 | ||

| 37收势 | 十字手 | 123.7 | 斜前上 | |

| 按拉 | 25.3 | 斜里下 | ||

| 按推 | 8.4 | 斜前下 | ||

浏览1,328次