从程门宝雪说起

从程门宝雪说起

徐才

12岁就开始寻师问武,及长辛勤从事武术教练工作三十余 年,年过花甲又深钻深研,精心写作完成了《传统查拳》汇编之 作。刘鸿池先生五十多年多彩的武术经历和勤奋好学之风,使我 为之感动。要我为《传统查拳》汇编写序,我得先袒露对他的敬 重之意。

有句成语“程门立雪”,这是讲宋代学者杨时和游酢向程颐 求教的故事。杨、游二人向程颐求教时已年过四十,且又是考中 进士的文人雅士。但他们求学之心不减,当来到程门,程颐正闭 目养神不言不动,这二人便恭恭敬敬地立于门外耐心等待。当程 颐起身招呼时,外面已下雪多时。后来这个成语便成为激励后人 尊师重道、恭谨受教的勉语。刘鸿池先生就是个尊师重道、恭谨 受教的爱武喜文的人。小时候他凑了十天的早点钱交学费习武。 可是学了一个月学费无着,老师却喜欢他的执著堪造就,免了他 的学费。他感谢老师的厚爱,就更加倍努力习武,虽是艰苦异 常,但他寒暑从未间断学习。18岁他开始练习查拳,后来又拜 查拳大师常振芳为师,受到了严格系统的训练。到了 "文革"来 临,常老师受到冲击,被停止教学去看大门。刘鸿池尊师之情不 减,学武之情益浓,躲开造反派的阻挠,私自利用夜晚去看望老 师取经学拳。这期间除了向老师学了几个套路,还同老师创编了 几个新套路。师生二人教学相长,同心同德,结下了深深的师徒 情谊。1975年常老师退休时,满怀热情地向领导推举这个尊师

重教的好徒弟接替体校的教练工作。刘鸿池担任专业武术教练 后,直到2000年退休仍兢业不辍。

刘鸿池先生在他从武数十年中,正如他自述的是“业精于

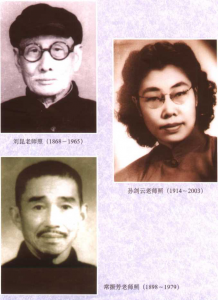

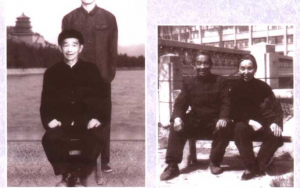

勤,不耻下问”。他先后曾正式拜师张钧、陈伯远、常振芳和孙 剑云。除此还曾为不断进取,探求所无,广交同道,虚心求教, 向十几位不同拳种的师傅和朋友学众家之长。在他拜师太极拳大 家孙剑云时,孙老师特为他题写了 “继承发扬”四个大字。刘鸿 池先生真是身体力行,努力钻研,甚至在武术一度被淡化,各地 武术队解散时,他对武学的探索也没有间断。他跑图书馆翻阅存 书,走访名师,收录积累了十几万字的武术资料。因此,不论他 在北京工人体育场体校还是在区体校、什刹海体校担任教练时, 都能很好地完成教学训练,他所教的中外学员屡屡在国内外比赛 中获得好成绩。而他本人的拳术演练也是博得诸多好评。2003 年,他应邀访问日本东京教学孙式太极拳和查拳,正赶上四级地 震的影响,而全神贯注演练查拳的他却浑然不知。日本朋友说 “刘老师的精彩表演连土地也被感动了”。刘先生先后教过几十个 国家的武术爱好者,他们都为中国武术的魅力所迷。跟他学过太 极拳的法国驻中国大使还亲自用汉字楷书写了 “太极拳奥妙无 穷”的条幅赠他。这一切使他深深认识到武术作为中华优秀传统 文化的不朽价值。

刘鸿池先生的努力,会使人感受到中华武术的灿烂,更会使 人看到中华文化走向世界的光辉前程。祝刘鸿池先生兢业武术再 上一层楼!

2006年4月30日

查拳是我国武术长拳项目中的一个重要拳种,它由弹(腿)、 查、滑、炮、洪等所组成,具有舒展大方、造型优美、快速多 变、节奏鲜明、布局合理、结构严谨、刚柔互济、攻守清晰等特 点。

查拳历史悠久,它经过数代拳师的传承发展,内容日益精细 丰富,结构风格更加完善突出,有极广泛的群众基础(特别是在 回民中间),深受广大武术爱好者的喜爱。由于历代拳师的精心 修炼,总结创新,已形成各具特色的张式、杨式、李式以及独具 一格的常式等诸多流派。各式均风格特点鲜明,并有各自的杰出 代表人物。各式虽然风格不同,但拳理、拳法是一致的。

本人自幼喜爱武术,经过多位名师指教,习练多门拳术,从 中获益匪浅,但唯经查拳名师常振芳的传授受益最深,并经常老 师的推荐,走上专业武术教练的工作,感激之情实难表述。本书 内容大部分由恩师常振芳下传本人,部分为刘昆老师所传。遵照 师嘱,融会本人五十余年的习武经历和教学经验,以现代科学理 论为基础,系统深入地阐述了查拳的源流和发展;各式代表人 物;拳理内容以及其健身作用和实用价值,并将它们奉献给广大 武术爱好者,为繁荣武坛、振兴中华、保存祖国非物质文化遗产 和推动查拳运动略尽薄力。

为本书技术动作摄影者有车武(韩国)、李东峻(韩国)、王

殿祯、刘振东、任兴宝。协助整理本书稿的有刘振东、孙毅 鹏、邓伟、陈少恩、杨超、刘欣。协助动作示范者为任兴宝, 传李东峻。

豌 在成书的过程中,得到王殿祯、常子武、董兴华、臧吉祥的

查 帮助,以宏敝集。值此脱稿之际,万不敢忘友人之至深情谊。谨 鱼 此一并表示由衷的谢意。

拳 在编写过程中,虽想尽可能全面系统地将常式查拳介绍给读

者,但因篇幅及本人水平有限,实在难以全部写清楚,也难免有 不当和纸漏之处。本人年过花甲,在做示范动作时虽竭尽努力, 但仍不尽完美。所有不当之处,敬请武术界同仁见谅。

第一节查拳的历史源流

关于查拳的起源,说法不一。比较流行的说法是在明朝末 年,倭寇经常侵扰我国东南沿海,明王朝委任戚继光为抗倭大 将,并诏书天下,聚兵东征。新疆回族人查密尔(尚义)出于爱 国,应征东来抗倭。但是由于路途遥远,气候多变,在长途跋涉 中,经鲁西(今山东省冠县一带)时染病,经当地回族百姓的精 心照料,逐渐康复,为报答关照之情,查尚义将自己的武艺传授 给回族百姓。他去世后,人们为了纪念他,于是把他传授的武艺 以他的姓氏命名为“查拳”。

另'种说法是:相传唐朝安史之乱时,朝廷所借的大食国平 乱将军滑宗歧,因身负战伤前往张尹庄,在当地百姓精心照料 下,滑宗歧恢复了健康,为报答调养之恩,即在当地传授武术。 后来滑宗歧又请其师兄查元义(尚义)来冠县共同施教。开始滑 宗歧传授的叫“大架拳”,查元义传授的叫“小架拳”。因同场传 艺,故查滑一家,不分派系,统称“查滑拳”。后人为纪念恩师, 将查元义所传的“小架拳”称为“查拳”,而滑宗歧所传的“大 架拳”称为“滑拳”。

民国时期,北平国术馆出版的《体育月刊》中有这样一段论 述:“弹腿门——弹腿一门,相传为明武殿章所传,即有弹腿十 路、六路短拳、六家式、二十四势、黄莺架子、老架子等拳,其

子武兆雄约杨、刘、沙、马四式门徒,会于临清,根据十路弹腿 创编了十路查拳,其器械有武圣单刀、武圣大刀、梨花枪、锁喉 传 枪、张飞枪、五虎群羊棍、查刀、查钩、锐、拦马槊、双手带 疏等。"

中国的回族历史最早可追溯到唐代和宋代,他们在中国一些 蚤 城市定居下来,被称为“蕃客”。元代时,穆斯林已分散到中国

各地,形成了 “大分散、小集中”的局面。到了明代,在中国就 产生了一个新民族——回族。他们的社会地位仅次于蒙古人,高 于汉人和南人。政治上,回族人在元代享有较高地位。元末,朱 元璋的起义部队中拥有一批穆斯林将领,并依靠这些能征惯战的 穆斯林为骨干建立了明朝,故明初有“十大回回保国”的说法。 明正德皇帝朱厚照还信奉伊斯兰教。回族武术在元明时期较为普

遍,并且在明代开始形成各拳术流派。

由于到了元明时期回族人口相对集中,且经济、政治地位都 较优越,各种文化体育活动也相应得到发展繁荣。在明朝形成拳

术流派的环境中,才有可能产生查拳这一拳种。

据1993年出版的《查拳》一书中写道:“在沙亮之前见于

文字记载的还有白作义、金广聚、何成武、何明武、燕子飞、赵 洪秀、郭登运、何兴等七代拳师,说明在沙亮以前还可以追溯七 代查拳传承者(与冠县回族志有出入)。指查拳产生于唐安史之 乱时代,此说有两点不能解释,一是从传承记载看,由查密尔到 白作义之间大约相距一千年时间,其间的传承属于空白,而从安 史之乱到明初大约最少经历了四十多位皇帝。另外,唐朝时期穆 斯林来华居住的人还很分散,还没有形成“大分散、小集中”的 格局,一个拳种的产生的环境还不具备。而且,唐朝时期整个武 术都还没有产生什么流派,在唐代来华的穆斯林名字都不是中国 人的名字。“明代西域回回入附的浪潮,自洪武年间至嘉靖万 历年间,长达二百年之久,多逾数十万人。他们原来只有名字 或加父名、祖父名或部落名。在汉化的过程中,必然要有姓氏, 于是就按照汉族的习惯,由祖上名字中取一个字为姓,已经使 用汉语为本民族的共同语言了。在学习汉文化时必定要用姓氏,第 于是回族人民的姓氏在《百家姓》内绝大多数都有,但还有一 - 些特有的姓氏在《百家姓》内找不到……”(摘自《伊斯兰文 章 化在中国》)。到目前为止,滑宗歧的“滑”姓仍找不到记载。

关于武兆雄约人创编查拳一说,武兆雄与查拳找不到必然的联 ® 系,为什么创编的拳叫“查拳”而不叫别的名字,也没有明确 : 的说法。 ?

查拳流行的歌诀中说:“查拳创始人查密,鲁西冠邑有故 述 居。流传民间数百载,歌颂前人留绝技。”这说明查拳只有几百 年的历史。

综上所述,查拳出现在明末清初时期,清康、雍年间已广泛 流传,这是不争的事实。

第二节查拳的流派及代表人物

在查拳的历史发展进程中,名人辈出。早期有文字记载的像 明清时期的白作义、金广聚、何成武、何明武、赵洪秀、吴泮 池、沙亮、展连玉、严子胜、郭登云;清中晚期有李老崇、马老 维、张乾、张进堂;清末民初时期有张其维、张学生、杨鸿修、 李恩聚等。这些查拳高手的刻苦习武经历、非凡事迹以及传留下 来的丰富和高超的技艺,是非常宝贵的文化遗产。像白作义的 “子母槌”、金广聚的“三路滑拳”,都是查拳中的精华。据传, 郭登云力大无比,曾单手勒退两头骡子拉的马车。其枪法更是精 妙,号称“神枪手”。一位黄某自称枪法无人能敌,故与郭登云 比枪。二人枪来枪往,穿梭如箭,旁人看得眼花缭乱,但好像谁 也没扎中谁。打斗正酣时,黄某叫停,认输。等郭登云一走,徒 弟们不解地问:“师父,一枪也没扎中您,怎么自认输了呢?” 黄某未答,叫徒弟脱其外衣,露出护甲让徒弟们看,徒弟们大 惊,原来黄某的前胸后背被枪扎的枪眼像筛子一样,众人才知郭 登云之枪速度之快,力度之恰到好处,乃神枪也。黄某急叫徒弟 招呼郭登云,但郭已乘黑越城而走。

在清朝康、雍年间,就有这样的说法,“盖天下武学善查拳 者,莫过于沙姓夫妇……指穿牛腹,堂断枷棍” “江湖查氏娘亦 是德硕可见,艺海年华,治诸般武艺溶查拳,善舞查钩,一代巾 帼英杰”。(摘自《查拳》)

清朝康、雍年间,以沙亮最为出名。沙亮(约1701—1747 ) 又名密尔,回族,山东冠县人。生于寿张县(今阳谷县)张秋

镇。自幼习武,尤善查拳,以腿法见长,号称“飞腿”。1726 年,沙亮在山东省乡试中考中武举。1727年,沙亮又在殿试中 考中武进士,授三等侍卫,随后被荐为“署西安城守营参将”。 沙亮身为朝廷武将后,“贵不狭势,穷不遗微”,曾至冠县“修 谱联族”,并在沙氏祖莹上立了一石碑,上镌“永年不忘”四个 大字。1747年,沙亮领延绥兵随清兵征金川,是年6月阵亡。

李老崇生于清朝嘉庆年间(约1800),回族,冠县张尹庄 人。其人性情刚直,品行端正。自幼酷爱习武,20岁已有威名。 婚后,为使功夫得到上乘,仍苦练不辍,不与其妻同房。让妻离 去,妻不肯,愿当佣人相伺,李因此无后。某日,有二外地人访 李老崇,欲与李比试。二人夜里上房观察,其实李已知晓,佯装 不知。清晨,李老崇在院里练拳,练完拳走回屋中,二人见李所 穿之鞋已开绽,知功夫不如李,没敢比,就走了。

有一年,一个艺班来到冠县,其中有一个武艺超群的人送名 叫“武丑”的人。此人身轻如燕,行走如飞,登高处上下自如。 他扬言“拳打南北十三省,脚踢东西两京”。冠县古楼前有一个 大石碑,他翻了个筋斗,站在上边大声喊道:“听说冠县有练武 名师,请来较量一下,否则我撒泡尿,给久仰大名的拳师洗个 脸,以表’敬意'。”李老崇听说后非常气愤,当即前往较量。论 第 武艺,足能打败武丑,但武丑身轻灵活,很难打中。最后李老崇 一 故意虚晃一腿,武丑一个筋斗翻出一丈多远,李老崇乘势一个跃 章

步,不等他落地站稳,一脚将他踢翻在地不能爬起。

张进堂生于清朝嘉庆年间,回族,是李老崇最小的徒弟。苦 学十年如一日,武艺超群,尤以腿法见长,少有劲敌。

一天,从河南来了个卖艺的和尚,常以访友拜师为名打败别 人显示自己,卖艺时口出狂言:“闻名冠县李老崇武艺高强,有 烦观众给李老师捎个信,我们比试比试,鄙人在此恭候。”

张进堂在场,当即脱下外衣跳入场内,对卖艺人说:“我 是他的徒弟,你打败我,就算打败了我老师。”卖艺人看张进堂 二十多岁,认为不是自己对手。打了十余回合,张使出腿法绝 招,一腿将卖艺人踢翻在地。李老崇闻讯赶来,比武早已结束。

马老维生于嘉庆年间,原名马胜和,回族。自幼习武,是李 老崇高徒,十八般武艺样样精通,扬名武林界,拜师学艺者络绎 不绝。

清同治二年(1863)突有匪徒三十余骑来到张尹庄西头,为 首的是一个高人一头的黑壮大汉,手使长矛,自称“盖三省”。

马胜和闻讯,率众徒弟数十人前来。“盖三省”年方三十多 岁,血气方刚,看马老维年过半百,身材矮小,认为不是自己的 对手,高喊:“马上比,还是步下比?”马回答:“来时仓促, 未及骑马,不妨步下比试,你我无怨无仇,点到为止。”于是, 双方各使一杆长枪交起手来。枪来枪往,尘土飞扬,交手四个多 小时不分胜负。马谎称:“打你不过,我要走。” “盖三省”随 后赶来,马胜和回首使一回马枪,穿腹而过,“盖三省”当场毙 命。有个匪徒说:“从河南到冠县挑了三十多个名师,不料今天

栽到冠县。”众匪一声呼哨,逃窜而去。

马永贞(? 一1879),回族,山东临清人。与其妹马素贞号 称“山东双侠”。从小刚强好胜,身材高大,膂力过人。父亲马 效良为他找了一个武艺高强的好老师龙飞云,后又在袁长清指点 下苦练三年,精谙弹腿、查拳。《清稗类钞•技勇类,拳有大架 子、小架子二派》载:光绪朝马永贞以大力著名于沪。马少时, 曾为松口正营教师,时副营中有窦教师,并以拳法名家,唯躯 短、年老,马藐视之,屡欲与之较艺。马之拳为大架子,窦之拳 为小架等。马曾在河南、上海等地卖艺、传拳。在上海,有一天 马和徒弟们在四马路附近游戏,见草丛中横以一巨石香鼎,香鼎 三足,只存二足。马对徒弟说:“来上海半个月,手脚久未练 习,你们来试试这石鼎,练练筋骨。”众徒弟纷纷试力,均未能 把石鼎托起。马活动了一下身体,伸出右手,把石鼎前耳环一把 抓住,再伸左手乘势一抓,便把大鼎高高举过头顶,两臂一伸一 屈,连举三个,•然后把石鼎轻轻放下。观看的人无不叫好,马永 贞的名字就传开了。1879年,遭与其有争的马贩子顾农溪等勾

结“斧头党”等暗算,身亡。

马素贞,女,回族,山东临清人。为马永贞胞妹。较其兄之 技艺尚高一筹,不仅足下功夫有根底,其拳术亦入化境,且知礼 让。知其兄性情之劣,功夫未臻绝顶,欲漫游天下一开眼界时, 曾极力劝阻,未果。后闻其兄被害,伤重身亡,决意为兄报仇, 愤然携家传匕首,只身赴上海,手刃兄仇而归。

民国初年,查拳得到了很大的普及和发展,不再局限在回民 中间流传,涌现出众多查拳高手,人才济济。如1924年4月在 上海参加全国武术运动会的18位武术名宿,其中王富田、翟殿

臣、杨吉堂、何玉山均是查拳名家。特别是1928年中央国术馆 在南京成立后,大批的查拳精英从冠县、济南来到国术馆,先后 任教的查拳名师据不完全统计有王子平、于振声、马金镖、马永

胜、张英振、杨松山、张本源、罗玉、滕安旋(女)、吴志青、 常振芳等。查拳作为主要课程,当时还出版了《教门弹腿》《四 路查拳》《查拳图说》等有关查拳内容的教材。 第

时任中央国术馆编审处处长的吴志青曾从于振声、马金镖学 ’ 习弹腿、查拳,此后又从河南的何玉山学习,在国术馆期间出版 章 了十多种武术书籍,为推动武术的发展做出很大贡献。

吴志青1919年在上海创办中华武士会,自任会长。当时四 | 川有个武术家来挑战,吴对他说:“武术家的责任是提倡国粹,[ 发扬民族精神,我们为什么要妄自比武呢?二虎相争,必有一 : 伤,没有必要这样。”这个武术家听吴志青这样说,以为吴怕比 述 武,故意搪塞他,就更要比试,吴只好接受挑战。四川武术家假 装向上出拳虚晃一下,用腿向吴下盘踢去,吴只用了个四路查拳 中的“金龙合口”,一招就把他打倒,四川武术家气焰顿失。

在第一届国术国考中获得最优等15名的人中,马裕甫、张k 英振、窦来庚、杨法武均是习练查拳的,约占三分之一。窦来庚 H 后参加抗日,1942年8月在临胞乌家庄与日军激战中身负重伤, 弹尽援绝,遂杀身殉国,1988年被追认为抗日革命烈士。土家 族的女将彭善恩1936年曾代表湖南省参加第六届运动会,夺得 剑术、摔跤两项亚军,后进入南京“国体”师范深造。1937年 参加南京全运会,获得散手、摔跤、长兵三项冠军,被称为“惊 世女杰”。

还有时称“五虎”下江南(王少周、傅振嵩、顾汝章、耿德 海、万籁声)中的王少周均是查拳门中的佼佼者。

新中国成立后,查拳才真正得到大力的普及和发展,并被列 为全国比赛项目。相继出版了《四路查拳》《一、二、三路查 拳》《中国查拳》《查拳》《查拳典型器械》等著作。四路查 拳在体育院校教材中被列为主要课程之一。并涌现了大批对查 拳做出突出贡献的名家如常振芳、何福生、王菊荣、张文广、

庞林太等。

查拳经过几代拳师的刻苦研习和体会,约在清乾隆年间逐步 形成了各自流派,其中比较有代表性的有冠县一里庄(张尹庄) 以张其维为代表的“张式查拳”。其特点是速度脆快敏捷,招法 严谨,短拳长用,长短结合,拳法中多有横力。

以冠县张尹镇杨鸿修为代表的“杨式”查拳的特点是架式开 展,招法规矩,身法灵活,步法多变,舒展大方。以任城李恩聚 为代表的“李式”查拳则结构严谨,简捷有力,长拳短用,出手 含蓄,直力颇多。

一、杨式查拳代表人物

杨鸿修(1864-1944),字奉真,回族。冠县城里南街人。 幼年从张进堂、马老维学习查拳。虽身材高大,却非常灵活。为 了苦练,每日早起,腿上绑上沙袋,身上穿沙衣,边走边练,往 返十几里,以“大枪杨鸿修” “快拳杨”而闻名。

曾在山东武术传习所及马良军事武术传习所(及技术队)执 教。当时马良欲聘另一位名誉大江南北的拳术高手做技术队教 练,杨与此人互不服气,于是马良让二人在济南公园一僻静处比 武。考虑到二人的声誉,马良只带一马弁随从。交手中,此人连 续崩拳进击,杨不断后退躲闪,待退到墙根处时,此人见杨已无 退路,急赶步向杨崩出,认为必中无疑。杨急侧身拨开来拳,一 个栽拳(痫子摘茄)把对方打翻在地。杨鸿修自此名声大噪。

1919年杨鸿修被聘至上海中华武士会任教,武术名家王子 平、马金镖、马裕甫、杨宝庆都是其门徒。

马金镖(1881—1973 ),回族,山东济南人。曾与王子平的 叔叔王振山同拜济南洪拳名家白子敬和赛和洪门下,后又从师于 查拳名家杨鸿修、张崇生、沙正清,博采众长,自成一家。1928

年杭州擂台赛,仅以“斜步倒插一竿旗” -招,便把当时的一位 武林高手踢倒在地。1936年任南京中央大学体育系教授时,该 校体育系主任美国人麦克鲁轻视中国人,要与马金镖较量剑术。 马老师从容应战,当麦克鲁举剑向马老师的胸口猛刺时,马闪身 避剑,右手持剑缠点对方手腕,麦克鲁当时剑落,威风扫地。

马老师掌握查拳门套路十分丰富,拳械套路有数百种,并有 “十路埋伏锤” “十二路棍点子” “对四十八棍”三大绝技。其 门生有马竣岭、宛长胜、张孝才、徐志彬、善扣宝、陈正秋、陈 恩溢、竺庭跃、马学义、谢正昌、隆仁天、袁建华、徐炳勇、朱 香柱、浦鲁杰等人。

于振声(1875—1959),山东济南人,回族。幼年拜赛和坤、

白子敬为师学练洪拳,后又拜张学生、沙正清、杨鸿修学练查 拳、滑拳、炮拳和各种器械,以及对练等数十个套路,尤其擅长

十路埋伏对打、十二路对扎枪。

1941年到南京,被聘为江苏省体育传习所武术教练。1919

年任“中华武士会”武术教练,与他同任的有杨鸿修。嗣后,任 南京师范大学、政治大学、金陵大学武术教练。于收入虽高,但

仍衣着简朴。刚进中央大学时,那些纨籍子弟心里不服,于对他 们讲:“如果你们看不起我这个土老头儿的功夫,不妨过来较量 较量。”于是二十几个人拿着棍子围了上来,于说:“你们拿着

棍子,我空手与你们对打,决不伤着你们。”话音一落,这群学 生便一涌而上,纷纷朝于打来。于顺手夺过一根棍子,看准时 机,用五虎群羊棍中的五门棍法,如风扫梅花似地将这群学生手 中的棍子打落了大半,打断了六七根,但无一人受伤。学生们这

才真正的佩服老师的武功。

在金陵大学,一个英国拳师看不起中国武术,认为是花架 子。于决定教训教训他,约定比赛一场。于对他说:“我先让你 两拳,从第三拳开始招架,但不打你。”英拳师认为于看不起他,

朝他面门就是一拳。于一晃身用查拳的行步就绕到英拳师身后。 英拳师一转身,又是一拳。于身体微微一偏,即化开来拳。瞬时 间又一个摆拳击来,于用查拳中霸王举鼎一式架开来拳,英拳师 顿时手便不能动弹。此时英国拳师才知道中国武术的厉害。其传 人有于荣华、何福生、于吉良等。

王子平(1881-1973),字永安,回族,著名爱国武术家。 生于武术世家。早年随祖辈习家传武艺,继从沙宝兴、马云龙习 滑拳。1900年,一次王子平在济南一个茶园喝茶,附近一个水 磨在飞快旋转,他看得出神时,便信口说:“我来卡住它,不让 它转动。”周围人听了都不相信,只见他挽起双袖,运足气力, 伸手便将水磨按住纹丝不动,众人惊叹不已。此时,从人丛中走 出一个魁伟汉子,把王子平叫到一边,问明来历,便说:“你想 学武艺吗?”王子平便问其姓名,那人道:“我叫杨鸿修。”他一 听原来是名誉大江南北的查拳名家杨鸿修,赶紧上前行礼拜师, 从此在杨老师的指导下,奋发苦练。

王子平的功夫能轻能重,能软能硬,能高能远,能陆能水,

能摔能打……没有一门能难住他,可谓全能武术家。唐豪先生在

《国技大观》里是这样写的:“王君子平,为沧州杰出之健儿, 幼秉家传,长于八极派武术,而披挂、形意、太极、插花、炮红 诸门,无不精晓……以能举千斤石墩,故以’千斤大力士’显,

而不以拳技显。民国八年,王君胜俄国大力士康泰尔,而’大力 士'之名益噪。康泰尔者,自称世界大力士……本年3月,余复

偕王君赴苏州,同任省区运动会国技评.判之职,下榻舍畅论竟 夕。相与比拟手法,觉世人仅以王君为力士,未免浅之乎所见 矣。”王子平曾战胜日本、德国、俄国等国多名高手,长了中国

人的志气,名扬四海。

1928年南京中央国术馆成立,曾任少林门门长。新中国成 立后,定居上海,从事正骨医生。I960年以八十高龄随周恩来

总理出访缅甸,任武术队总教练。曾任全国政协委员、中国武术 协会副主席、上海骨伤科协会副主任和上海中医学院伤科教研室 副主任。著述有《拳术二十法》《祛病延年二十法》等。传人有 王菊蓉、吴诚德、何福生、徐杰山、汪佩琴等。

马永魁(1891—1980),号子元,回族,山东泰安人。1902

年在济南从左双臣习武,1920年再从杨鸿修习查拳、炮拳、洪 拳、滑拳等拳械,系统掌握了杨式查拳技艺,有较深造诣。

1931—1939年任山东国术馆第四分社社长。1946—1947年 任济南市国术分会第八研究社社长。其枪法独到,号称“山东- 杆枪”。著名文学巨匠老舍先生在山东济南教书时曾向马永魁老 师学习武功,他在短篇小说《五虎断魂枪》中写道:“他出神入 化的武功技艺令人叹服,那手端大枪的功夫可不是一般人能做得 到的。”冯玉祥将军曾与诗相赠:“山东有虎将,智勇匹关张。 自幼习武艺,拳脚两相当。曾拜查拳祖,中外把名扬。民国十九 年,夺魁在余杭。”新中国成立后,马老师长期从事业余武术教 学活动,为杨式查拳的传播推广做出了贡献。

何振红(1897—1963),字海峰,回族,外号二傻子,冠县 张尹庄人。出身武术世家。17岁便外出谋生,后进入济南武术 学堂,随杨鸿修学武,又在摔跤名师张老丰名下学艺。在山东省 武术传习所山东武术技术队,与杨法武等人被誉为技术队“四大

金刚”。其人性格幽默,力大无穷,躺在地上的几百斤重的碌礴, 用脚盘住,一勾便使其立起。一次,在山东省举行的运动会上, 见地上有一副140斤重的石担,觉得太轻,要了 280斤-副单手 举起,并打起背花,然后轻轻放下。虽不识字但很聪明,一场戏 不过三次就能把词背下来,哪个调,一看就会。20年代随杨鸿 修、杨占昆等到上海创办“中华武士会”,人称“山东七侠”之 一。30年代后到傅作义部队任营长。

在北京授给著名京剧演员梅兰芳一路双剑。曾在新加坡、法 国等国家献过艺。多次与武术名师和日本高手较量并多次夺魁。 后居太原,传徒甚多,主要有刘春芳、庞林太、郭六登等。

何福生( 1910-1999),回族。著名武术家,武术高级教练、 国家级武术裁判。6岁随祖父何玉山习武,攻查拳,后随马良、 杨鸿修、王子平等创办“上海武士会”。1925年从王子平、于振 声、马金镖等继续学习查拳。1928年10月在南京举行的第一届 国术国考中,何福生获得了刀、枪、剑、棍套路比赛的优秀奖。 次年,他被录取为中央国术馆第三期教授班的学员。

他擅长摔跤,有“马前三刀” “何快跤”之称。他最拿手的 绝招为“坡脚” “抹脖” “手别子”三式,再带剪腿的连环摔 法。又常有新的变化,忽而左“三刀”,忽而右“三刀”,竟能左

右变换运用,使对方在变幻莫测中败下阵来。

1933年和1936年,中央国术馆曾两次组织“南洋旅行团”, 何福生随团访问了香港、菲律宾、新加坡、马来西亚、印尼等 地。在新加坡的一场表演中,他与温敬铭的“空手夺枪”配合默

契,招式逼真,博得全场观众热烈欢呼。在观众的掌声中,他们 连续返场7次,尔后,又不顾劳累,表演了他拿手的查拳“九龙

摆尾”

1937年,何福生以优秀的成绩毕业于中央国术馆。随即留 馆任教。1958年开始担任云南武术队教练,培养了不少全国冠 军及教练员。I960年获全国武术比赛表演一等奖。多次担任全 国武术比赛正、副裁判长。曾获国家体委颁发的“新中国体育开

拓奖”。

二、李式查拳代表人物

李恩聚(1857—1932),字会亭,回族。出身于武术世家。

幼年随父李振基习武,继承、传授查拳技艺,精于技击,为李式

查拳代表人物。清光绪三年(1877 )曾被河标营录为营官。后辞 官离家,外出寻师,提高武艺。15岁在济南开设锦源公镖局。 29岁应聘在上海精武体育会任教。曾在全国国术擂台赛中获奖。 其主要传人有沙荣民、李龙彪、李凤彪等。

李龙彪(1903—1989),号凤池,回族。清宣统元年( 1909) 随父李恩聚学习李式查拳。16岁获精武体育会高级毕业证书。 1921年开始任精武体育会武术教习。1935—1947年被聘为部队 武术教练。1947年回上海精武会任教。1982年任济宁市武术会 副主席。1986年被聘为山东省文史馆馆员。

三、张式查拳代表人物

浏览5,882次