第一节 原始时期的武术

原始武术指原始时期中华武术的发源及武术的原始形态。从中国猿 人出现,经历了传说中的黄帝、炎帝、唐尧、虞舜到夏代(约公元前16世 纪),是中国社会的原始时期。这一时期,中华文化开始萌生,武术亦有了 原始发端。武术最根本的特征是技击性,因而人类技击的出现,可视为原 始武术的萌生。

中国武术的源头,可以追溯到中国原始社会的生产活动中去。在原始 社会,兽多人少,自然环境十分恶劣,当时工具简陋,生产力低下,庞大而凶 猛的野兽对原始人类的生存是一个主要的威胁,“鹫鸟攫老弱,猛兽食颛 民”(《淮南子-览冥训》)。在“物竞天择,适者生存”的严酷斗争中,人们 自然产生了拳打脚踢、指抓掌击、跳跃翻滚一类的初级攻防手段。在对付 凶猛的野兽时,还必须依靠群体的力量才能抵御。他们的生产方式是采集 和狩猎(图2-1 )o在采集和狩猎这两种生产活动中,狩猎更为复杂、困难, 但它是人们获取食物的主要手段之一,也是人们进行自卫所必需的活动。 以狩猎为主的原始人,在同自然界的斗争中,为了在恶劣的自然环境中生 存下来,不仅逐渐练就了徒手擒杀野兽的本领,而且创制了大量的具有尖 锋利刃的石制或木制的生产工具,并逐渐掌握了使用工具同野兽搏斗的技 能。工具是人类进化的最主要标志,原始武器的出现与进化,成为原始技 击的产生与发展的最有力的证明。原始时期,工兵不分,以木石击物则为 器,以之格斗即为兵。北京猿人狩猎使用的武器是木棍、木矛与石球。因 木质易腐,考古发现木矛极少。距今3万年前已有石制矛头加上木棒成为 矛枪,这是最早的复合武器。至1万年前的新石器时代,石刀出现多种形 态,有刀背钻孔,缚上长柄,成为最早的大刀。此外,还有石戈、石斧、石槌 等多种石兵。据《越绝书》载:“黄帝之时,以玉为兵。”说明原始武术以石 制兵器的运用为主。

狩猎,是原始人类为了维持生存所必需的活动。一个猎手,同时也是 战士,狩猎时的工具也是战斗时的武器。严酷的生活条件迫使人类不断地 改善自己的体力和智力,并在集体劳动过程中发展徒手或简单武器的攻防 格斗技能,如拳打、脚踢、躲闪、跳跃、摔跌等,石制或木制的工具使用起来 的劈、砍、刺等。这些原始形态的攻防技能是低级的,还没有脱离生产技能 的范畴,却是武术技术形成的基础。

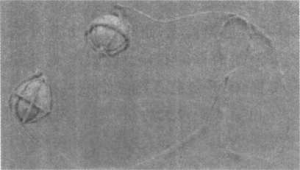

在狩猎中,人们除了用拳脚对付猛兽外,还用木枝、石子、石块等一些 简单的武器。徒手与野兽搏斗时的拳打、脚踢、跳跃、躲闪、摔跌等,就是武 术中拳术的萌芽。石器、木棒、骨器等作为工具和武器,在搏斗中使用的 劈、砍、刺、扎、掷等动作,又是武术中长、短兵器使用方法的萌芽。由此可 见,人在与兽的搏斗中武术便开始萌芽。原始人最初所使用的物质材料不 过是石头、木头,而在旧石器的中期,河套人已开始使用骨角作矛头,木棍 作矛柄,这是我国最早的长矛之一。在距今约七千年的新石器时代则出现 了石质极好、制作精良的各种石刀、石斧、矛头、匕首及玛瑙、玉髓之类做的 矛头和斧。分布在汾河沿岸的丁村人,在追击野兽过程中,为了阻击跑得 比人快的野兽,发明了一种“飞石索”(图2-2),这种“飞石索”是用藤索套

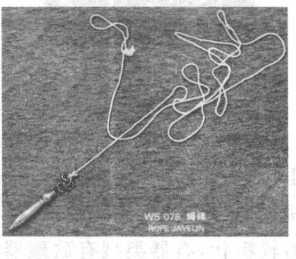

上一个石球,人用手抓住藤索的一边,狩猎时遇到逃跑的野兽,瞄准后将 “飞石索”抛出,这样就可用藤索将野兽的四肢缠住,也可直接击中野兽 的要害部位,将其击死、击伤。这种“飞石索”,就是现在“流星锤” (图2-3)的雏形。和“飞石索”相比,“流星锤”只是将藤索改为绳索,将石 球改为钢锤或铁锤而已。

武术器械软兵器“绳镖”(图2-4),则是 和原始人捕鱼时的石鱼镖、骨鱼叉相似。 原始人在捕鱼时,在叉或镖的尾部用绳索 系住,将镖或叉掷出去,叉住鱼后再将其收 回,将鱼取下来。这样不但取到了食物又 保存了武器,又可不必下水捕鱼。而现在的 “绳镖”只是将石镖和骨叉改为钢镖和铁 镖,所以大家不难看出“绳镖”是从原始的 石鱼镖演变发展而来的。

从现有的考古发现中我们可以看到,人类最先使用的工具是粗糙的石 器和木棒。“木兵始于伏羲,至神农之世,削石为兵”(《太白阴经》)。在旧 石器时代,已出现了尖状石器、石球、石手斧、骨角加工的矛等。到了旧石 器时代晚期,人类懂得用投枪、陷阱狩猎,用鱼叉捕鱼。人们在制造复合工 具方面发明了弓箭,“弦木为弧,刿木为矢”(《吴越春秋》),弓箭的发明可 能来源于矛的投掷以及受到树枝弹力的启示。弓箭的创造,是人类文明史 和武术史上巨大的进步。考古发现,距今3万年前就有以燧石片制成的石 镰,说明我们祖先发明弓箭甚早。至新石器时代,石镰、骨镶大量出现,表

明弓箭是原始社会后期极为普遍的武器。古代历史传说中许多射箭的故 事,特别是有关神箭手夏代夷族领袖后羿射日及射杀毒蛇猛兽为民除害的 故事,表现了原始先民对武艺高超的英雄的赞颂。

到了新石器时代末期,出现了大量的石斧、石铲、石刀和骨制箭镰,甚 至还有铜钺、铜斧等。这些原始的生产工具和武器,后来大部分成了武术 器械的前身。

中国境内目前所发现的最早人类是元谋人,距今大约170万年,发现 于云南省元谋县,元谋人已经能够制造简单的石器。然后是蓝田人,距今 大约100万年,发现于陕西省蓝田县,能够制造石器和使用火。

北京人距今大约50万年,发现于北京周 口店龙骨山。北京人遗址中发现数以万计的 石器,有人工打击制作的痕迹,使用的原料有 脉石英、砂岩、石英岩、燧石、水晶等。类型主 要有砍砸器、刮削器、尖状器,制造加工比较 精致、形制固定。此外还有石核、石片、石锤、 石砧、雕刻器、石锥、石球等(图2-5)o遗址还

图2-5北京人制作的石球 口一火一,口} |皿

显示北示人已经能够保存火种。

丁村人距今大约10万年,发现于山西襄汾县丁村附近的汾河两岸。 丁村人形态介于现代人和猿人之间,其门齿具铲形特征,与现代蒙古人种 相近而与白种人相差较远。石器原料主要为角页岩,属石片石器系统。石 器较粗壮,石器类型有砍砸器、刮削器、尖状器、石球等。三棱大尖状器有 显著特点,故命名为丁村文化。丁村人的文化时代为旧石器时代中期。目 前,我国旧石时代中期的文化主要以丁村文 化为代表。丁村遗址是我国最重要的旧石器 文化遗址之一,遗址中发现石球百余枚。

图2-6为旧石器时代丁村人制造的石 球,火山岩,直径10厘米,重1. 273千克, 1976年山西阳高许家窑遗址出土,现藏中国 科学院古脊椎动物与古人类研究所。

这些石球被学者们认为是用于制造绊兽 索。绊兽索:由木杆、绳子、石球组成或者不 ・42・

要木杆。与今天的流星锤有直接的渊源关系,与飞钩、飞挝、飞瓜等软兵器 的演变有关。

新石器时代晚期,从工具转化而成的兵器,已经初步构成进攻性兵器 的几个主要类型:

远射兵器:弓箭和用“飞石索”投掷的石球。

格斗兵器:棒、锤、矛、匕首、戈、钺等(图2-7,图2-8)。

兵器类型及其功能,决定了其使用方法。

而对进攻性兵器的威胁,原始的防护装具,即用藤、木、皮革等盾和甲 胄等便在战争中出现了。

原始武术的萌生与发展,与人类的生存竞争和原始战争分不开的。技 击的内容主要有两方面:一是徒手的拳脚肢体的运用,一是掌握使用武器 的技巧。早在数十万年前的旧石器时代,人们在与野兽的斗争中就逐渐形 成奔跑、跳跃、闪躲、滚翻、拳打、脚踢等徒手的以及运用石制、木制武器的 技能,出现了攻防的种种姿势与动作。原始时期人与人的争斗与武术萌芽 关系更为紧密。原始人群之间,为争夺食物、领地,或为争夺首领的地位, 男性为争夺女性或女性为挑选男性,均常常发生争斗,这些人与人的战斗, 促进了原始武术的形成。进入氏族社会后期,随着社会生产力的发展,私 有制的萌发,氏族之间出现了战争,并日益频繁起来,形成原始部族之间有 组织的战斗。当一个部落的富裕刺激了另一个部落的贪欲时,使用武力就 成为掠夺财富的一种最主要的手段。在战争中,人与兽斗争的工具和技能 开始转化为人与人斗争的工具和技能。中国武术也开始脱离生产活动而 在适应原始战争的需要下逐渐转化为独立的社会活动。过去的生产工具 转化为人们互相残杀的武器,生产技能也随之转化为军事武艺。原始战争 推动了兵器的发展和军事战斗技能的产生。《吕氏春秋-荡兵》说:“未有 蚩尤之时,民固剥林木以战矣。”又说:“争斗之所自来者久矣,不可禁,不 可止。”

大量古籍传说黄帝与炎帝的战争、黄帝与蚩尤的战争、夏禹伐九黎、三 苗的战争等,都是原始战争的反映。女口《史记》:“轩辕之时,神农氏世衰, 诸侯相侵伐,暴虐百姓而神农氏弗能征,于是轩辕乃习用干戈。”干是作战 时防御的盾牌,戈是进攻的武器,干戈是兵器的总称,是古代战争的象征。 习用干戈,即是训练部落成员的军事技能,以应付战争。在《山海经》中还 记载有这样一则神话故事:“刑天与帝至此争神。帝断其首,葬之常羊之 山。乃以乳为目,以脐为口,操干戚以舞。”说的是刑天与黄帝争夺神位,脑 袋被砍掉了,他却以两乳为眼,肚脐为嘴,一手拿盾,一手持斧继续拼斗。 这个神话表现出中华武术的不屈不挠的勇敢精神。

众多传说中,蚩尤是最著名的“战争之神”,古代传说把许多武器的发 明归功于他。《山海经》:“蚩尤作兵伐黄帝。”《世本》载:“蚩尤作'五兵 即戈、殳、戟、酋矛、夷矛。”《龙鱼河图》说他“铜头、铁额”。《述异记》载: “蚩尤氏耳鬓如剑、戟,头有角,与轩辕斗,以角抵人,人不能向。”这表明蚩 尤不仅是许多兵器的发明者,还是徒手搏斗的英雄。这也表明原始战争不 仅有力地促进了器械的制作及技术的发生、发展,对徒手的擒、拿、摔、打等 战斗技能的产生,亦有着巨大的促进作用。人们把战斗中运用比较成功的 一击一刺、一拳一脚反复模仿着、传授着、练习着,这就是早期的练武活动。 当人们有目的、有意识、有计划的练习时,武术就随之而产生了。

原始的武术练习形式主要是军事训练,原始的军事训练活动从目前的 各种文字资料和考古资料来看,主要是以武舞为主要形式。

武舞源于人与兽斗和人与人斗,它最初是狩猎或战争场面的再现,但 随着原始战争的发展,武舞就逐渐成了部落军事训练的内容。为适应原始 战争的需要,原始人群要进行战斗的演习操练,以熟悉战斗的击刺动作和 应有的群体组合,于是原始人群中萌生了武舞。原始武舞与原始武术实为

一体,舞者手执各种武器,进行种种击刺动作姿势的演练。《山海经》:“大 乐之野,夏后启于此舞九伐。”《礼记》:“一击一刺为一伐”。武术在这一时 期,不仅有简单的单个技术,如劈、扎、刺、砍等,而且有一击一刺的连续演 练。数十年前还处于原始社会末期的一些少数民族,也有类似的武舞,如: 20世纪初还能见到的我国羌族的“跳盔甲”,傣族的单刀舞、棍舞等,布朗 族的刀舞,景颇族的盾牌舞以及澳大利亚东南部的战争舞等。还能再现原 始的军事训练活动方式。

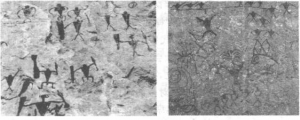

我国先民的武舞不仅是武术击刺的演练,也还有武艺表演而达到宣扬 武威的作用。古籍记载虞舜时期;三苗族反叛,舜帝三次打败他们,仍不降 服。后来禹带领军队表演手执巨斧与盾牌的“干戚舞”给三苗看,这个武舞 表现的威武雄壮的气魄与高超的武功,使三苗既感动又害怕而终于降服, 即所谓“禹执干戚舞于两阶之间而三苗服”。在现今存留的我国各地原始 岩画中,也可看到一些原始武术的图像。如云南沧源原始岩画中有一幅画 面,战士成横列状,右手高举短戈,傲然挺立。画中多人一手执方盾、一手 执两端粗中间细的武器,双腿弯曲呈马步下蹲式。这是现代能够看到原始 武术形象的一个生动例证(图2-9) o

在原始巫术活动的舞蹈中,武舞也占有重要地位。人们在狩措、战事 等活动之前或之后,要跳武舞,幻想以这些击刺杀伐的动作,来产生一种超 自然的力量,以“战胜”对手和敌人。原始宗教的主要形式巫术与图腾崇 拜,也常凭借原始武舞来体现。《说文》载:“巫,巫祝也。女能事无形以舞 降神也。”说明巫就是以舞降神。图腾武舞是原始部落祭祀活动的重要内 容,人群以表现战斗的舞蹈来供奉祖先神灵。

原始武术的发展,与原始教育、原始宗教以及原始娱乐分不开。在原 始社会,上述各种文化形态常常紧密交织一起。原始人的文化活动,既是 祭天酬神,也是教育娱乐。原始教育中,生产经验、战斗技术的传授与练习 是最重要的内容。原始的求神、娱神活动,常常是数十或上百的人群手执 武器号叫狂舞,或者模拟战斗场景,或者表演战胜猛禽巨兽、歌颂胜利、都 与武术的演练分不开。古籍《尚书-尧典》记一个名叫“夔”的首领说: “于!予击石拊石,百兽率舞。”(啊!让我们敲打起石鼓,和百兽一起跳起 来吧!)这里的“百兽”,指的是模拟野兽的形态动作,是一种拟兽的狩猎 舞,也是古代武术中象形拳的最原始的萌芽。

可以说,原始狩猎使武术萌芽,而原始战争促进了武术的形成,武舞则 形成了武术的练习形式。

第二节夏商周时期的武术

夏朝(约前2050—约前1600)是中国史书记载的第一个朝代。由于夏 朝没有文字直接流传下来,所以,长期以来对其了解还主要依赖古代文献 的记载,包括夏朝的国王、官吏、军队以及刑狱情况。根据史书记载,夏朝 是禹的儿子启废除了传统的部落“禅让”制,杀死伯益而称王,建立的中国 历史上的第一个国家。夏禹传子代替了以前的禅让制度,由禅让制变成王 位的世袭制,标志着漫长的原始社会被私有制社会所替代,这是一个历史 的进步。但是,一种新制度的建立,必然会遭到保守势力的反对。夏启即 位后,在钧台大宴各地首领,以期对他的地位予以确认。有扈氏对启破坏 禅让制度的做法十分不满,拒不出席钧台之宴。夏启发兵对有扈氏进行征 伐,大战于甘,有扈氏战败被灭。关于甘之战的作战经过,可供查阅的史料 很少。在《尚书》中有一篇《甘誓》,它是启讨伐有扈氏时发表的一篇战争动 员令。司马迁收录在《史记-夏本纪》中,文字和《尚书》中的《甘誓》小有 差异,兹引录如下:“将战,作甘誓,乃召六卿申之。”启曰:“嗟!六事之人, 予誓告女:有扈氏威侮五行,怠弃三正,天用剿绝其命。今予维共行天之 罚。左不攻于左,右不攻于右,女不共命。御非其马之政,女不共命。用 命,赏于祖;不用命,修于社,予则帑修女! ”大意是:“听着,你们六人都是 负责指挥的,我把誓言告诉你们:有扈氏暴逆不道,上天都要剿绝他,我惩

罚他就是奉上天之意。你们都去告诉士卒,左边的不向左边攻击,右边的 不向右边攻击,就是不服从命令。负责驾马的不驾正战车勇往直前,就是 不服从命令。勇于拼杀不怕牺牲的,祖辈都能得到奖赏。不肯舍命冲锋 的,将被当众诛杀,甚至连你们的妻孥也要一起遭到严惩! ”据史书记载,夏 初已经发明战车。启在《甘誓》中说的“左”和“右”,是指战车的左边和右 边。古代车战,一车三人,一人居中御马,“车左”在左边执弓主射,“车右” 在右边执矛或戈主击刺。我们看到骊山秦兵马俑坑出土的秦代战车,沿袭 的仍然是这种一车三人的战斗编制。甘之战是划时代的大事件,经此一 战,启“遂灭有扈氏,天下咸朝气 就这样,中国古代第一个奴隶制王朝在战 火中诞生了。司马迁在《史记》中用《五帝本纪》概括了史前史,然后才进入 朝代史。朝代史的第一篇就是《夏本纪》。在中国古代战争史上,夏朝是一 道分水岭。夏朝以前的远古战争,无非是氏族与氏族、部落与部落之间为 争食物、争地盘、争水源、争头领地位而战。夏朝以后战争的最高目标变成 “打天下”了。这次战争的胜利,使新生的政权得到初步巩固。一个新政权 的产生,也面临缺乏统治经验的问题。建立在私有制基础上的政权,即使 是在起进步作用的上升阶段,也改变不了统治者剥削、掠夺和贪图享乐的 本性,统治集团内部围绕权和利的争夺不可避免。因此,夏启死后,出现了 五子争权斗争。太康即位后,政事不修,沉湎于酒色之中,有穷氏的首领羿 乘机夺取了政权。直至后羿被他的大臣寒湿所杀,相之子少康逃到有虞氏 处,得到有虞氏的帮助,组织夏的旧部,积蓄力量,乘寒湿内部混乱之时,出 兵打败了寒湿父子的力量,夺回了政权,才恢复了夏王朝的统治。这就是 夏代历史上出现的“太康失国"、“后羿代夏”和“少康中兴”的事件。到孔 甲统治时,夏朝走向衰落。此后,传至桀,夏朝灭亡。

进入阶级社会,随着生产力的发展、兵器的改进,武术也进入一个新的 发展阶段。夏朝时期,战争不断,经过连绵不断的战火,武术为了适应实战 需要进一步向实用化、规范化发展,夏朝时期的武术活动主要在以下两个 方面发展:一是军队的武术活动,二是以武术为主的学校教育。

夏朝的军队,是为了维护统治而发明的专职征战的工具。夏以前,各 部落、部落联盟之间的征战由部落内部的青壮年男子负担,夏建立后,中原 形成了统一的部落共同体,并出现了国家机构,因此专职战斗队伍的建立 是必不可少的。禹征三苗,称他所统领的军队为“济济有众”;启征有扈,严 厉告诫所属的军队要严格听从他的指挥,足见当时已有强大的军队。战争 中战斗非常激烈,有时一两个人就要对付好几个人,一旦武器脱手,就要使 用拳打脚踢的徒手搏斗,有时还要空手对付器械。这就要求人们必须掌握 一定的攻防格斗技能。在长期的实践中不断得到继承和发展,方始形成了 投击性的武术。

在《孟子-滕文公上》:设为庠序学校以教之;庠者养也,校者教也,序 者射也;夏曰校,殷曰序,周曰庠,学则三代共之,皆所以明人伦也。人伦 明于上,小民亲于下,便有专门为贵族设立的文武合一的学校了,统治者为 维持其地位,必须对于军事上有专门的训练以保护其地位,所以这些学校 便是贵族的知识传授与武术教导的地方。

根据史书记载夏朝后羿以擅长射箭闻名,说明当时射箭是一项重要的 武术技术。传说夏桀生得身材魁梧,膀大腰圆,力气大得能把鹿角折断,能 把铁钩扳直,能把高墙推到,能赤手与虎豹搏斗,说明夏桀不仅力气大,而 且武艺高强。

一、夏、商、周时期的武器

商、周时期,中国的古文明史,由此发端。这个时期,武器不断改进,特 别是冶铜业的出现,商代时进入青铜器时代,原始的石、骨、木制兵器向青 铜器转化。青铜器的出现,青铜金属工具的大量使用,带来了生产力的大 发展,极大地促进了武器的变化与发展。中国武术亦由原始状态下的武术 雏形,逐渐发展成为一种文化形态。随着青铜业的发展,铜矛、铜戈、铜斧、 铜钺、铜戟、铜剑等武器,大量使用起来,有了长兵、短兵、远射器、防御武 器之分。以北京昌平出土的白浮西周墓中的一组武器为例,远射武器有 弓;长柄的格斗武器(柄长约2〜3. 2米)有:戟(戈、矛联装)、戈九件、矛二 件、钺一件;卫体的短兵器有:剑四柄、匕首一把、铜斧二把;戟:长柄的格 斗武器,中国古代矛和戈合为一体的格斗使用冷兵器。历史上,凡出现一 种武器,必然产生这种武器的使用方法。如枪的刺扎,斧的劈砸,戟的刺扎 兼勾割,刀的劈砍,剑的刺扎等,都是在战斗实践经验的基础上积累和发展 起来的。

矛,青铜矛(图2-10),商代击刺兵械。通长20. 3厘米,宽5. 2厘米。 圆形鎏口,矛身较长,呈叶状,中部起脊,两刃基部稍向外张。签身两侧有

对称附钮,正中铸有铭文(1950年河南省安阳市殷墟武官村出土)。

钺,斧(钺),中国古代用于劈砍的格斗冷兵器。由斧身和斧柄组成。斧 身为石质、铜质或铁质,斧柄为木质。钺与斧形制相近,区别是钺形体薄、刃 部宽且成圆弧形。钺主要是作为军权的象征,所以钺大多铸造精良,钺身上 刻有人面或兽面纹饰,形象狰狞而华美,给人一种威慑力(图2-11)。

铸铭青铜戈(图2-12),商代钩击兵器。商戈长26. 1-27. 6厘米。均 为直援微胡,有上下阑,内作镂雕歧冠鸟形。上面分铸有祖、父、兄各式庙 号的铭文(辽宁省博物馆藏品)。

卫体的短兵器(剑),青铜蛇头剑(图2-13)——商代,击刺形兵器。通 长36厘米,刃宽3. 5厘米,中间有棱,前锋呈舌状,柄端作蛇头形,蛇口中 间有活动的舌。是当时北方草原民族特有的武术器械(1965年陕西省绥 德县焉头村出土)。

图2-12青铜戈

商周时代,剧烈的军事斗争不仅促使武器由简单到复杂,向多样化发 展,而且促进了攻防格斗技术的提高和发展。由于分工的出现,开始有了

专门的教育。武术在教育中占有重要地位。武术也开始成为人们有目的、 有意识、有组织的社会活动。考古资料均证明,商代已有剑。上海博物馆 藏有传世文物商代人头纹铜剑,河北省青龙县亦发现商代已有羊首曲柄青 铜剑。此剑双锋刃,长约30厘米。西周剑形制亦很短,由历年出土实物 看,一般都介于20〜40厘米之间。1957年自陕西长安张家坡西周墓中出 土的青铜剑,形似柳叶。这种形制,可谓周剑之代表,故被称为柳叶剑。 《管子》云:“葛天卢之山,发而出金。蚩尤受而制之,以为剑铠,此剑之始 也。”认为剑乃蚩尤所创制。

殷商时已有青铜所制的刀。1976年春,中科院考古队在安阳小屯出 土文物中发现商代铜刀。1974年,湖北省黄陂县(今黄坡区)盘龙城也出 土了商代铜刀10把。1970年8月,山西罗村公社又发现一把长36厘米、 宽3.8厘米的商代铜刀。周代的铜刀亦有发现,形制与殷代有异。昆吾是 殷商时代部族,善制剑,在一些古籍中均有记载,今天的“昆吾剑”用名即是 对它的纪念。但昆吾不仅善制剑,而且善制刀,《古今图书集成-刀剑部》 载:“周穆王时,西戎献昆吾割玉刀及夜光常满杯,刀长一尺,杯受三升,刀 切玉如泥。"

《释名》云:“盾,也,跪其后以隐也。”《说文解字》则云:盾“所以(捍)身 蔽刃,象形。”盾即是防护身体的一种武器。《周礼-夏官》载:“司兵掌五 兵五盾,司戈掌戈盾之物气看来,周代的盾已有多种形制。所谓“五盾”, 大致指大小形状有异,或木制皮制有别,或适宜于车战、骑战用途不同的 盾牌。

夏、商、西周三代的主要活动区域为北方的平原开阔地带。因此,当时 如遇战争,其主要形式是车战(图2-14) o车战的主要战斗人员是车兵一 甲士。每辆战车载甲士 3人,依左、中、右排列。左一人持弓主射,为一车 之首,称“车左”或“甲首”;右一人执戈矛作战,称“车右”或“参乘”;中间一 人驾车,称“御气每辆兵车还配有御者一二人、步兵十人,协同作战。车战 时,先是用弓矢远射;待到兵车相交格斗时,戈、载、矛、钺等长兵成了重要 的武器;一旦扭斗在一起,短剑、拳术等又发挥作用。《禹鼎》铭文称大禹 有“戎车百乘”。《吕氏春秋》则称成汤靠“良车七十乘”战胜了夏桀。而周 武王伐纣,则有所谓“革车三百乘,虎贲三千人”(《孟子-尽心下》)。车战 时,先用弓箭遥射,待双方逼近,主要是长兵在发挥作用。因此,长兵是车

矛的构造形制近于后来的枪。矛有尖头,侧有二刃,中间为脊。殷代 矛头较宽,柄有双耳。周代矛头加长而变窄,柄亦稍短。战的重要武器。《周礼-夏官-司右》郑玄注:“车之五兵",为“戈、殳、戟、 酋矛、夷矛气 均系长兵。《诗经•秦风》曰:“王于兴师,修我戈矛”;“王于 兴师,修我矛戟。”戈矛、矛戟都是长兵。《周礼-考工记》又云:“凡兵无过 三其身,过三其身,弗能用也气使用的兵器不宜三倍于人体,那也是相当 长了。

戈(图2-15)是殷、周时期使用最为广泛 的兵器。一般认为戈由勾镰之类演化而来。 戈的使用方法:一为勾割,一为啄击。殷代铜 戈有两种形制;一类在木柄上凿孔,将戈插入 木柄,缚牢即成;一类为戈上铸签,以柄穿入 签中。周代的戈则加长了戈“胡”,并增加胡 上的穿孔,这样戈与柄连接更加牢固,使矛头 不致脱落,使用起来更具攻击性。

戟则是在矛的基础上结合了戈的优点制 造而成的。戟最早出现于西周末期,兼具勾、 割、刺、杀等性能。但这时戟已不是用来生产的工具了,而是为了作战而制 造的武器。戟的构造是以矛体为主,侧面有一横刀,两者用木柄装联起来,

・51・

既可直刺又可勾杀,好似矛和戈同时在手。西周时,又出现了矛与戈铸为 一体的铜戟。《晏子春秋》云:“戟拘其颈,剑承其心。”可见戟勾割的功能 仍是主要的。戟的威力要大大地大于矛和戈中的任何一个。戟的产生可 以说是人们战斗经验的逐渐积累和智慧的体现。

作为“五兵”之一的“殳”,其形制与作用,学术界至今仍有分歧意见。 《诗经•伯兮》云:“伯也执殳,为王前驱气《释名》:“殳,殊也。长一丈二 尺,无刃,有所撞挫于车,上使殊离也。”有人据此认为,殳本身并非一种兵 器,而是车战中车马撞挂在一起后,拨打使之分离的器具。也有人认为:殳 为类似于棍与锤的击打类兵器。湖北随州战国墓出土一种古兵器,头部呈 三棱矛形,杆两端各有一个球形铜箍。铜箍为花球状和刺球状,杆长3.4 米,而器上铭文即为“殳气

商、周时的长兵还有斧与钺。从山东胶县城西南西周墓地出土的斧与 钺看来,其区别在于斧刃较窄,而钺刃较宽。1972年在河北藁城台西村商 代遗址中还出土了铁刃铜钺,即在铜制钺身上又嵌铸以铁质的钺刃。有人 认为:当时已有冶铁技术;亦有人认为:铜钺的铁刃为陨铁加工。文字资料 也表明了商周时斧钺的使用,如《史记-殷本纪》中即有“汤自把钺以伐昆 吾”句。

在我国南方吴越地区则山多、水多、林多,这样一来,战车行驶很不方 便,故而在南方,作战仍以步兵为主,而且在江、湖多的地方,战船又成了不 可缺少的水战工具,战船作战的方式与车战非常相似。虽然南、北地域的 作战形式不同,但是在武器的使用方法上大致相同:就是远战用弓矢对射, 近战用长短兵器对打。

当时车战和船战,不仅促进了武器种类由简单到复杂,由单一向多样 化发展,同时,为了取得战争的胜利,也改进和提高了各种攻防格斗技术, 使之趋于完善。

二、“拳”的出现

拳术,是练武的基础。“无拳无勇,职为乱阶”《诗经-小雅-巧言》,是 历史典籍中最早出现的“拳,,字。说明在当时是常提倡和鼓励有拳有勇的。 《礼记-王制》:“凡执技论力,适四方,裸股肱,决射御。”表明了当时有比 赛形式,通过对抗方式来分胜负。当时的武技多称“手搏”、“手格”、“股 肱”等。据《史记》记载,夏王桀、殷王武乙和纣王都是徒手生擒猛兽的技术 能手。

三、弓箭和“射礼”

弓箭的出现则有了“射”的概念,它的技术包括搭箭、拉弓、瞄准、撒放、 收势。弓射的技术不仅是重要的劳动本领,也成为古代战争中的重要军事 战斗技能。商周时期青铜的广泛使用,为制造箭镰提供了优越条件,从而 促进了射术的发展。殷商时已用青铜造镰。但由于箭发出后无法收回,而 青铜材料在当时仍属珍贵,所以这一时期石制、骨制箭族仍大量使用。不 过殷代铜镰出土仍很多。镰形多为薄匕形、圆锥形、三棱形、平头形,一般 都有脊和倒须。据《考工记》载:当时的弓,多以木为干,以筋为表,以角为 里,再用胶和丝缠,外加涂漆。据殷墟出土的铜镰看,都是中有脊及倒须 式,这就极大提高了射箭的杀伤力。至周代,习射成为武士的重要标志,成 为人们日常生活中的重要内容。人们心中的英雄都是善射的能手。“射” 除了作战、狩猎外,也成了教育的重要内容,并建立了“射宫”(即学宫)。周 代设庠、序学校,列入教育内容的“六艺,,,其中就有“射、御”。“射”还有了 比赛的形式,如《诗经•小雅-宾之初筵》里说:“射夫即同,献而发功,发 彼有的,以祈尔爵。”大意是说,各自找到比赛对手,献出各人射箭的本领, 争相射中目标,以便罚你(没射中的)喝酒。

为提倡人们习射,周天子经常习射,并修“射庐”、"射宫"等习射场所。 对功臣下属,也多用精美的弓箭作为赏赐品。对各地武士的选拔主要考试 射箭术。《礼记射义》:“诸侯岁献贡士于天子,天子试之于射宫……是以诸 侯君臣,尽志于射。"西周射术发展的另一显著特色,是使射术与礼乐相结 合而形成“射礼”。周代极为重视“礼气 所谓“礼”,本指人们在社会生活 中必须共同遵守的一些规矩、准则,以规范人们的行动,维系社会的正常关 系。早在原始社会末期,人们共享猎物而不私有,可以说这是礼的萌芽。 到了周代,形成了丰富的体现社会等级观念的礼仪活动,以培养人们的德 行,维护社会统治。祭祀有祭礼,婚有婚礼,丧有丧礼,射箭既为社会生活 中的大事,因而也就有了射礼。所谓射礼,就是贯穿了道德礼仪观念和规 则的射箭活动。正如《礼记射礼》所述:“射者,男子之事也。因而饰之以礼 乐也,故事之尽礼乐而可数为以立德行者,莫若射。故圣王务焉。”说明射 礼是与德行教化紧密结合的。这大概是武德的开始吧!

周代的射礼有如下四种。

大射:天子与诸侯在举行盛大祭祀之前为选拔参与祭祀的人选而举行 的射礼。

宾射:诸侯来朝天子或诸侯互相朝拜时举行的射礼。

燕射:天子、诸侯燕息娱乐宴会时的射礼。

乡射:乡大夫举行乡饮酒礼时举行的射礼。集乡人聚会时宴饮较射, 为具有广泛群众性的习射活动。

上述四种射礼,实为规格不同的射箭竞赛活动。周时射礼,天子、诸侯 及大夫以下各使用不同的侯(箭靶)。天子自射用虎侯,诸侯射用熊侯,大 夫以下用豹侯。每人皆四矢。设置众多职事人员管理竞赛,如司射,又叫 射人:掌握射法,测量距离以张侯;梓人:负责制侯、张侯;太史:负责点计 射中之箭数;司常:举旗报告射中成绩;射鸟氏:遗漏——大司乐负责射箭 竞赛中的奏乐。竞赛分为二队,每次各队一人组成一对,两人相对,以决胜 负,谓之“耦”。比赛完毕,不胜者要饮酒。

西周的射礼,实为两千余年前我国体制完备的体育竞赛活动。这项较 射竞赛不仅具有习武健身、寓德于武的意义,而且有丰富的娱乐性,为古代 重要的文体娱乐活动。

周代的“五射”,《周礼》郑玄注为:“白矢、参连、制注、襄尺、井仪。"“白 矢”为射穿箭靶;“参连”为三箭连发;“刻注”为水平发射;“襄尺”为平肘直 臂发射;“井仪”为四箭射透箭靶,形如井字。“五射”即射箭的五种要求或 方法。

四、夏、商、周时期的武舞

夏、商、周三代,巫、舞、武合一。所谓武舞,既有巫术,又有舞蹈和武术 的成分。由于作战的需要,当时的武舞有时与射箭相提并论。《诗经-齐 风》歌颂鲁庄公说:“舞则选兮,射则贯兮,四矢反兮,以御乱兮气 说他的 武舞异常出众,射箭能穿靶,四箭都射穿了靶子,这本领正好可以防御作 乱。可见,武舞是当时训练内容的一种,武王伐纣前夕,用武舞鼓励士气, 名曰:“武宿夜”(《礼记》)。这种武舞后来逐渐与练武分化开来,但却被武 术套路运动所借鉴和吸收。

商周武舞与武术在原始文化形态中本为一体。商周时期,虽然两者在 发展中各自出现了独特的文化表征,开始了分化,但在舞蹈的艺术性尚未 充分发展,而实用性仍居于十分重要的地位时,武术与武舞有时是难以完 全分开的。这个时期的武舞,固然有表达思想情感及娱乐性,但同时也有 着习武健身的实用性,而武舞的动作组合与武术套路更有许多一致性。 《荀子•乐论》就着重指出:手执干戚的武舞,不仅能习武健身,而且还可用 于征战。这充分肯定了武舞具有武术的实战性。

据说夏代有所谓“干戚舞"。《淮南子-缪称训》载:夏禹平定三苗时, 三苗屡败仍不服。于是夏禹让三苗观看了威武雄壮的“干戚舞”表演后终 于降服。“干戚舞”应属武舞的一种。

殷商甲骨文中多有“伐”字,罗振玉将之释为“武舞”,郭沫若将之释为 “干舞”,也应是武舞。据说商代乐舞《大粤》,也是一种武舞。

殷代舞蹈盛行,多用于祭祀与庆典。甲骨文所见殷人多以舞求雨、祭 社稷。甲骨文中有“别”舞,但“别”字常见殷人与周围民族战争有关的卜辞 中。据考证“别”字上为一物,下为双足。有人认为是“足球舞”,其说不尽 合理。卜辞用此字含有“攻击”之义,“别舞”可能为表现战斗之舞,是商代 的一种武舞。

古籍载所谓“六代舞",为周以前六代之乐舞:黄帝乐《云门》、尧乐《大 章》、舜乐《大韶》、禹乐《大夏》、商乐《大别》、周乐《大武》。据说前四种为 文舞,大别与大武为武舞。大别表现了商灭夏的业绩,而大武舞是反映周 武王灭殷纣的历史舞蹈,歌颂了武王的显赫战功。《诗经》注曰:“周公象武 王之功,为大武之乐。”说这个武舞是周公时代创编的。据《史记》载,孔子 对这个武舞作了详尽的解释,指出舞者,手执干、盾等武器,表情愤慨,表现 了武王伐纣的军容威仪。说这个武舞共分六节,表现从大军出发伐商到取 得胜利、建立新政权的全过程。舞蹈中有“夹振之而四伐”,“夹振”是击铃 铎打节奏。“四伐”据《礼记乐记》注:“一击、一刺为一伐。”表明舞中有许 多用戈矛击刺的表演动作。从孔子的解释看,大武舞是吸收了许多武术动 作的大型武舞。

在周代,武舞具有一定的实战性,还可以从武王伐纣时的巴渝舞用于 战场得到说明。传说周武王伐纣,决战前夕,宿营商郊,将士斗志昂扬,歌 舞达旦。歌舞一方面是士气高昂的表现,另一方面也是武艺的演练。《华

阳国志-巴志》:“周武王伐纣,实得巴蜀之师,著乎《尚书》。巴师勇锐,歌 舞以陵殷人,前徒倒戈。”在战场上以歌舞击败了敌人,可能就是一边呐喊 一边挥舞武器冲锋。其实是实战,使敌人投降。

以周人灭殷为题材的还有“象舞”。《诗经-维清》郑注曰:“象舞,象用 兵时刺伐之舞,武王制焉。”疏曰:“文王时有击刺之法,武王作乐,象而为 舞,号其乐为象舞。"这些记载表明“象武”完全是用武术的击刺动作组成的 武舞。青铜器“匡囱”铭文:“懿王才(在)射卢,作象舞。”把周王亲自参加 演练象舞当做一件大事记下来,可能是以象舞训练武士的一次重要集会。

周人喜爱舞蹈,从小学习。《礼记-内则》“十三舞勺,成童舞象,二十 舞大夏”。十五六岁时,学练象舞,也就是学习武术的一种方式。《礼 记-文王世子》:“春夏学干戈,秋冬学羽。”执干戈而舞,就是练武艺。当 时武舞的舞具还有持弓、矢,持矛、钺等,都是舞蹈与武术的结合,具有武术 器械套路练习的性质。可见先秦的武舞与武术发展有着极为紧密的联系。

浏览1,950次