(六) 武术运动对消化系统的影响

经常进行武术运动可以改善消化系统的机能。由于运动时肌肉活动加强,能量分解增加, 而机体能量的分解与合成是相对平衡的,所以能量的合成也必然增加,使机体通过内分泌系统 和神经系统的调节,促使物质代谢旺盛,势必增强人体的消化系统功能。表现在食欲增加,消 化液分泌增多,肠道吸收功能增强,促使营养物质的吸收。所以长期进行武术锻炼的人,患胃 肠功能紊乱者少,而且慢性胃炎和溃疡病的发病率也较常人明显少。

(七) 武术运动对骨骼、肌肉、关节的影响

武术是一种全身性运动。经常练习,只要运动方法正确,运动量适当,对肌肉、骨骼、关节 及韧带都起着正向作用,可以使肌肉力量增强,防止骨骼脱钙和骨质疏松;增强骨骼抗折、抗弯 和抗压的能力,使骨骼结实强壮;还可以避免关节、韧带僵硬,使关节润滑,活动灵活,韧带的伸 展性、弹性增加。青少年经常坚持武术锻炼,有助于身高的增长,身体各围度和体重的均衡发 展。长期习武者,不仅身体强壮,关节活动自如,而且患骨质疏松症、慢性腰腿痛、关节炎等病 症明显低于同龄人。

三、武术运动效果的机能监测与评价

对武术运动进行某些身体机能测定,其目的主要是观察武术运动对人体生理、生化产生的 反应,并通过所测定的数据,采取针对性的运动训练,安排训练计划和科学地安排运动负荷。 同时也可以判断运动员的运动训练程度,并科学地制定专门化的措施。一般常用的机能监测 方法有心电图、超声心动图、心率血压、最大摄氧量、无氧阈、血乳酸、肌电图、血色素等。检测 的评价一般是以安静状态,定量负荷和最大负荷状态下的生理、生化指标进行对照分析。在分 析与评价时,应考虑运动员的个性特点、项目特点、运动年限、生理系列化指标的“变异性”特点 和生物节奏特点等;还要考虑全面和整体因素,不能凭个别的、局部的、乃至一时生理生化指标 得出完整的肌体结论;同时,还必须参考运动成绩和运动技术等教育学的指标以及运动医学的 指标,相互参照,从而比较充分地论证,对整体生理生化机能作出评定。

第三节武术运动与解剖形态学

一、运动解剖形态学在武术研究中的意义

运动解剖形态学是研究体育运动对人体形态结构产生的影响和发展规律,并探索人体结 构的机械运动规律和体育技术动作关系的一门学科。运用运动解剖形态学的原理来研究武术 运动可以使我们更进一步理解武术系统的结构及其运动规律,掌握人体完成武术动作的基本 要求,对于重新认识中国的传统武术运动有着十分重大的现实意义与历史意义。

(一) 解剖形态学为武术运动员的科学选材提供了依据

武术运动既是群众性的健身体育项目,也是竞技性的体育项目,它不仅列入了全运会和亚 运会而且已走向国际体坛。当今世界,几乎所有的体育强国,都认为运动员的科学选材是取得 优异运动成绩的重要因素。前苏联著名教练员符•阿拉宾认为:“不经常考虑选材问题.训练 工作将是徒劳无益的”。曾有不少人断言,“选材成功意味着训练成功的一半”。长期从事武术 运动训练必然会对运动员身体外部形态产生特殊的影响,而武术运动的特点和要求又给武术 运动员的身体外部形态提出了特殊的要求。根据有关调查研究表明:从年龄上讲,武术运动取 得全国名次的平均年龄男子为14.4岁,女子为14. 3岁,而训练年限平均六年以上,其年龄变 化密度男子为13-17岁,女子在12-16岁。年龄鉴别的方法主要有齿龄鉴别法、骨龄鉴别 法、第二性征鉴别法。从身体外部形态来看,武术运动员有以下特征:眼睛有神、身高适中、五 官端正、四肢匀称、手长掌大,6〜9岁的儿童其身高与体重之差应大于115较为合适,关节活 动幅度大、皮脂较少、腿形足弓正常。

眼睛有神是武术“精神”的外部表现与要求,五官端正是武术古典美、形体美的体现。“一 身之戏在于脸,一脸之戏在于眼”揭示了武术竞赛和表演中的演练技巧,是“精、气、神”的凝聚。

身高适中,四肢匀称,手长掌大,身高与体重之比适宜是武术运动特征提出的要求,武术运 动要求动作灵活、力法快长、舒展大方、节奏分明。手长有利于加大动作幅度放长击远,掌大有 利于抓握各种器械,四肢匀称体现了武术形体美的要求,而身高适中有利于起伏转折、动迅 静定。

关节活动幅度大、皮脂少、腿形足弓正常是武术运动规范的要求。关节活动幅度大、皮脂 少有利于完成各种灵巧性和柔韧性动作,如劈叉、坐盘、翻腰、朝天蹬等。腿形足弓正常不仅有 利于三角支撑,而且对跳跃动作的高度、静止的造型动作亦有良好的促进作用,会给人一种美 好的精神享受。

(二) 解剖形态学为教学训练科研规范了动作术语

武术运动的技术动作复杂多变,为了准确地记录武术套路技术动作的运动形式和特点,进 行科学研究、交流和教学训练,常常运用解剖形态学的定位术语将肢体的运动方位和路线描绘 出来,并用人体下肢与上肢的运动形式进行命名,也有用形态学的方法进行命名,从而为图解 武术动作和进行武术教学、训练、科研提供方便。同时也为武术技术逐步统一规范,避免术语 E的混淆奠定了基础,通常采用的术语有以下几种。

- 矢状面与矢状轴

沿身体前后径所作的与水平垂直的切面,称矢状面。矢状面将人体分为左右两半。沿正 中线所作的矢状面称为正中面。垂直通过人体额状面,前后平伸与水平面平行的轴叫矢状轴。 如武术长器械(棍或枪)的左右舞花,短器械(刀或剑)的左右劈、持、撩等方法就是绕人体额状 轴,靠近人体矢状面完成的动作。

- 额状面与额状轴

沿身体左右径所作的与水平面垂直的切面称为额状面,也称为“冠状面”。额状面将人体 分为前后两部分:垂直通过矢状面,左右平伸与水平面平行的轴,称为额状轴。在武术中沿着 额状面运动的动作很多,如拳术中马步双劈拳、左右抡拍打(乌龙盘打)等,就是在人体额状面 完成的动作。

- 水平面与垂直轴

横切站立人体与地面平行的切面,称为水平面。此面将人体分为上下两部分,而与人体轴 平行,与水平面垂直叫垂直轴。武术套路中沿水平面运动的动作非常多,如器械方法中的扫、 云、斩,拳术中的云手、冲拳、剪踢等就是绕人体垂直轴在水平面上完成的动作。

- 关节与武术运动

解剖形态学认为,骨的连结有两种形式:一种是无腔隙的骨连接,它包括韧带联合、软骨连 接等;另一种是有腔隙的连接通常叫关节。研究关节在武术运动中的活动情况,在攻防格斗中 有着十分重要的意义。

关节是由关节面、关节面软骨、关节囊以及关节腔所组成的。根据关节运动轴的数目和关 节面形状,人体关节可分为单轴关节、双轴关节和多轴关节。关节的运动取决于关节面的形 状,有屈伸、收放、外展、旋转和环转等几种形式。

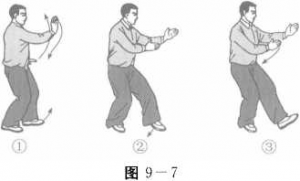

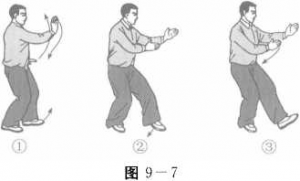

(1) 屈伸。

运动环节在矢状面内绕额状轴运动向前为屈,向后运动为伸(膝关节和踝关节相反)。

(2) 水平屈伸。

上臂在肩关节处或大腿在髓关节外展90°后,绕垂直轴向前运动叫水平屈,向后运动叫水 平伸。

(3) 外展内收。

肢体在额状面内,绕矢状轴运动,远离正中面为外展,靠近正中面为内收。

(4) 旋转。

肢体的旋转包括内旋与外旋。在水平面内,肢体绕其垂直轴旋转,如前臂由前向内的旋转 叫内旋,向前向外的旋转叫外旋。

(5) 环转。

肢体绕额状轴、矢状轴和垂直轴以及它们之间的中间轴的连续运动。

关节运动有-定的幅度,其幅度的大小是肌肉工作能力能否充分发挥的前提之一。它取 决于关节面的大小、关节囊的厚薄与松紧度、关节韧带的多少与强弱、关节周围的骨结构、关节 周围肌肉的体积、伸展性和弹性等。由于武术运动对柔韧素质提出了极高的要求,而关节运动 幅度又与柔韧素质密切相关,因此,增加关节的运动幅度不仅关系到武术运动的协调性和完成 技术动作的质量,而且对充分发挥肌肉力量、防止运动损伤都起到了积极作用。同时对关节运 动形式的研究还可以使技术动作术语更加规范化,为武术攻防擒拿格斗提供一定的理论根据。

《庄子•人间世篇》有“以巧斗力者,始乎阳,常卒于阴,大至则多奇巧”。武术从某种意义 上来讲,是一种“以巧斗力”的运动。所谓“巧”,就是要善于运用力学的基本原理与方法。特别 是在教学过程中,要让学生改变单纯的模仿动作,避免只知其所以然,就必须运用生物力学的 知识来分析武术技术运动的方法和依据。例如,在进行“飞脚助跑与起跳”教学时就可以从助 跑的速度、起跳的角度、摆臂的幅度来分析。根据力学原理,在起跳角度相同的情况下,垂直的 初速度越大,腾空也越高,为此,助跑幅度一步比一步大,速度一步比一步快,重心则逐步下降, 最后步,上体要适当后倾,并伴随送髓,起跳腿伸直,以脚跟领先着地,并踏在身体重心的投 影线前40〜6cm处,踏地角约为120°〜150°,这样不仅使踏地瞬间支撑反作用力几乎全部通 过人体重心,使上体向前速度受到限制,从而防止身体向前冲出影响高度,同时,也产生了较大 的支撑反作用力和水平力,对发挥垂直速度有利。摆臂不仅可以维持身体平衡,而且可以借助 手臂上摆、制动,增加身体的高度。这样,不仅可以使学生加深对动作的理解,而且可以激发起 学生的学习兴趣与研究。

目前,生物力学的基本原理与方法,不仅用于教学与训练,而且是被广泛地采用为科学研 究、运动员选材的基本方法。较全面地掌握力学的基本知识,无疑将有益于推动武术运动的科 学化、规范化的进程。

二、 武术技术动作的生物力学分析与方法

武术运动的技术动作是在一定的空间和时间内进行的,因此它包括运动的空间特征和时 间特征。所谓“空间特征”是指武术动作的方向路线的位移特征;而“时间特征”,则是武术技术 运动完成的先后次序、延续时间的差异。这些时间、速度对于揭示武术的运动性质、节奏有着 非常重大的意义。因此运用生物力学的方法来分析武术动作,主要根据时间和空间的特征来 描述运动员身体或各环节状态的变化,并利用各种方法测出武术运动员身体或各环节的速度、 加速度、角速度、角加速度等各种运动参数,研究其规律,为教学训练提供理论依据。下面就武 术运动中运用生物力学进行研究分析的一般方法,作简单介绍。

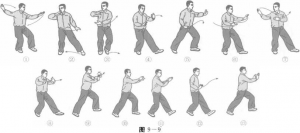

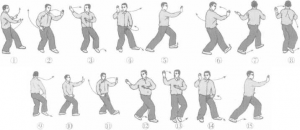

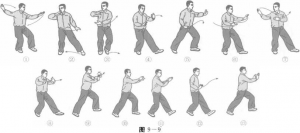

(一) 记录动作特征

为能更进•步了解武术技术动作的本质,为教学训练提供理论依据,通常采用“观察动 作”、“直接测量”、“光学仪器记录法”来记录武术动作在空间、时间以及力学方面的特征。

- 观察动作

教练员普遍采用这种方法来评价运动员完成技术动作的质量。这种方法简单、适用、方 便。主要通过视觉来观察运动员完成动作的方向、幅度、速度、精神、节奏和规格质量。它的主 要缺点是缺乏精确的客观数据,容易犯经验主义的错误,对动作的评价容易带有主观片面性。

- 直接测量

技种方法可以较准确地记录完成动作的空间、时间和用力特征,适用于跳跃动作的助跑和 腾空。它只需要利用秒表和卷尺即可进行测量。例如;用印迹法印出跳跃动作的助跑步幅,用 秒表记下腾空的时间.然后就可以分析研究助跑步幅之间、助跑与腾空间的相互关系。

- 光学仪器记录法

这种方法在记录整个技术包括整个套路的同时,还能够准确地反映出技术动作的各种特 征。如用照像机可以拍摄身体各部分在完成某一个动作时瞬间的相互位置;用摄影机或录相 机可以拍摄某个动作组合以至全套动作的技术特征,还可以通过重放、慢放、停格等手段来研 究分析,对技术动作进行诊断。目前光学仪器记录法被广泛用于学习、交流、技术分析和教学 训练之中,受到了广大教练员和科研工作人员的青睐。

(二) 数据资料的处理与分析

数据资料的处理,就是把收集到的许多原始数据进行统计学处理,以便找出它们的规律性 和相关性。为了便于分析比较,可以把收集的资料绘制成各种图表。如:运动轨迹图,速度、加 速度图,各种力量曲线图等等。在进行整理记录材料时,重点要抓好以下几个主要环节。

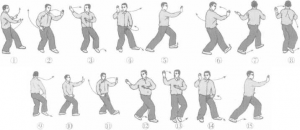

(1) 冲洗电影图片,并制作动作连续完整图象。

(2) 绘制运动简图和身体各关节运动轨迹图。

(3) 测量各关节的弯曲角度,说明身体姿势和关节运动的情况,并计算各关节运动的线速 度、角速度和加速度。

(4) 绘制身体总重心的位置以及运动轨迹图。

在分析论证中,应根据生物力学原理进行分析论证,弄清运动技术的正确与否。对运动技 术进行定性和定量分析时,可以应用对比的方法,如用我们研究对象的数据资料与优秀武术运 动员的技术数据资料相互参照,从对比中分析运动技术的优缺点,找出差距加’以纠正克服。

(三) 做出结论,提出改进意见

分析研究的结论应具有指导性意义,结论必须简明扼要,不要牵强附会。

第六章中国武术与奥林匹克

第一节从科学精神和人文精神看武术的生存与发展

一、 从科学精神的角度来审视中国武术

科学并非万能,但科学精神会使我们用一种比较合理的思维方式来审视事物的各个方面。 科学精神是“在认识一切客观存在的过程中,对人、对己、对事物都能善于辨误识伪,勇于去伪 存真的那种执着的求真、求实、求真知的精神”(王大玲等《论科学精神》)。因此,“科学精神的 灵魂是实事求是,最基本的要求是务实求真”(陈金龙《人文精神和科学精神的统一》)。实事求 是就是要将所求之问题建立在客观事实的基础上,而不是进行空中楼阁的建筑。这就约定了 科学精神必须尊重客观事实,以实事求是的态度去面对我们的一切问题,依据客观规律去创造 未来,而不是单独凭借我们的“意志”去左右事物的发展。武术作为中华民族的传统文化,经历 了几千年来的历史沧桑,时至今日,武术的诸多方面已经不再适应时代发展的要求。尤其当 前,武术正处于非常尴尬的时期,这种尴尬又随着武术不断调整姿态越发凸显出来。把握武术 发展的脉络,更需要我们在科学精神的感召下,以科学精神、人文精神的视角来审视,按照实事 求是的要求,从武术的现实出发进行再认识,只有这样,武术发展的历史经络才会在真实的背 景衬托下隐现出来,也只有这样我们才能理清武术的本质及其发展的一般规律,最终寻找到一 个适合于市场经济条件下的数字化时代武术发展的新航标。

二、 从传统和弘扬民族文化的角度来审视中国武术

(一)从传统的角度来审视中国武术

武术是中国优秀传统文化之一。凡习练武术或传授武术都要继承和发扬传统武术中的精 华部分和合理内核。武术植根于华夏大地,绵延几千年,具有浓烈的民族特色。这就是说,这 个与人民群众有着血肉联系、内容丰富、形式多样、内涵精深的传统文化有着相对的稳定性,任 何偏离传统的精粹内容和合理内核的主观随意性都是使不得的。

新中国成立以来的武术,就是在吸收传统的基础上有所改进、有所创造、有所前进的,因而 受到国内外的习武爱武的人的认同。所谓传统本来就是从过去一直发展到现在的东西,是过 去与现在交融的结果。从武术的历史沿革来讲也是如此,后人继承了前人的,又发展了前人 的。一个太极拳从陈王廷起,到后来出现了杨禄禅、吴鉴泉、孙禄堂、武禹襄等多种太极拳流 派,今人又有新的发展和创造,这是合乎事物发展规律的。有的朋友说现在的武术是“花拳绣 腿”,没有传统。这样说,也是不公平的。机械地搬用自由体操动作自然是不足取的,但是保留

了传统特色和技法而具有观赏价值的武术,是不能以“花拳绣腿”为棒子而被打倒的。在历史 上极力反对“满片花草”的戚继光,在他的《纪效新书》中都编进了不少武艺套路,以使士卒“惯 勤肢体,活动手足”,我们怎能把新编套路说成“花拳绣腿”呢?《纪效新书》所以叫“新书”,戚继 光在自叙中解释说:“曰'新书',所以明其出于法而不泥于法,合时措之宜也”。“出于法而不泥 于法”,继承传统又不拘泥于传统,这正是新中国成立以来武术套路发展的辩证法。毋庸置疑, 这些套路还有瑕疵,这是可以改进和完善的。

(二)从弘扬民族文化的角度来审视中国武术

武术确是个在技术上独具一格、风采翩翩的运动。正像许多外国朋友讲的,武术技术丰富 有学之不尽之感。这正是由于武术是在长期历史发展中,受到中国传统文化的乳汁滋养的结 果。武术不仅有精湛多彩的技术,且富有深邃的文化内涵,这正是其他现代体育项目所望尘莫 及的。武术渗透着中国古典哲学、美学、伦理学、兵法学和中医学的内容,确是博大精深。许许 多多的外国习武者说,他们习练武术既是为了健身、防身,也是为了从中了解和领悟中国的传 统文化,甚至有的提出通过习武健身懂得“做人的真谛”,“完善人生的价值”。因此发展推广武 术仅仅有一个单纯的习练拳法、健身防身的小武术观是不够的,还必须有一个大武术观,从武 术内层和深层认识武术的哲理、伦理、学理和医理,才能充分发挥武术的健身、防身、修身、悦身 和医身的多种功能。当然,这绝不是单纯靠体育和武术圈内的人所能完成的,需要社会各方面 学者、专家和习武群众共同努力。

三、从人文精神看武术的生存与发展

目前,传统与现代的关系仍是一个非常复杂的论题,但不管是传统还是现代,武术都应当 遵循发展规律,通过形式与内容的渐进演变,适应社会发展的要求,只有这样,武术才能得以生 存发展,否则,必然被社会遗忘,甚至被社会遗弃。“不复存在的事物之所以不复存在,因为它 存在的合理性不复存在,不复存在符合自身内在结构与外界条件的要求。”(鲍宗豪《数字化与 人文精神》)武术若在当今的时代生存繁衍下去,它必须要符合时代的潮流,符合时代对武术的 要求。因此.武术的生存发展是一个动态平衡过程,它需要与时代变化的韵律合拍,只有不断 调整自己的定位以及价值取向,才能适应社会的发展要求。当今时代的特征是经济化、数字 化.由于受到市场经济和数字化时代的冲击,社会似乎缺乏对“人本”的追求,人类社会似乎也 正在走向“物化"的方向,同时也就意味着失去“人性”的自我,因此,社会重新开始弘扬人文精 神,以寻找人类真正存在的自我价值。武术的发展不能仅仅考虑到武术个体的发展状态,同时 还要依托整个社会的大背景、大环境。武术是中华民族优秀文化的一朵奇葩,它象征着华夏民 族,同时也象征着饱育儒、道、释思想的东方文化,它属于体育,但又高于体育,它是一项运动, 但更是一种文化。武术较之其他体育运动项目,更具有一种民族风格,更具有一种文化气息。 “中国武术区别于其他民族类似项目的民族特色,乃是其本身已经寓含的人文追求”(乔凤杰 《对儒道释思想的武术人文考察》)为此,武术必须从人文精神的考察中才能找到自己的最佳角 色——武术必须牢牢抓住伴随与时俱进的社会所体现出的三个核心价值,即健身、娱乐欣赏以 及攻防技击。只有不断地调整自己的内容与形式,武术才能把握住时代的脉搏,使自身呈现出 蕴涵丰富的华夏民族传统文化色彩,同时又具有数字化时代的印痕。如果紧紧抓住武术的传 统技艺,一味地追求传统思想下的所谓武术的正宗技击之绝技,那么,武术将会在现代社会日 新月异的变化中消逝。武术的传统技艺是冷兵器时代中具有强烈威慑力的武器,但在现代数 字化时代,武术更是人自身外在体魄与内在意志的体现。武术的生存发展必须保持一种动态 的平衡,将自身的形式与内容不断的提炼与升华,使之不断地焕发出现代精神,将其三大核心 价值充分体现出人文精神的内在气质,只有这样武术才能真正称得上自立于民族之林,而长盛 不衰。

四、当今武术存在的问题

综观武术近几十年来的演化,武术依存的实体主要分为两种形式,即武术套路与武术散 打。数字化时代的今天,武术在人们心目中的价值与功能可以简约归纳为健身益寿、娱乐欣赏 以及攻防技击三方面内容。火器时代的到来以及文明时代的进步对武术的三个核心价值又提 出了更高的要求。与冷兵器时代比较,先前不受世人重视的武术健身和娱乐欣赏价值越发闪 烁出耀眼光芒,而一贯被世人奉为武术精髓的攻防技击价值却受到了前所未有的冲击。然而, 武术发展的前进车轮并没有迎合时代发展的道路,尽管在宏观层面上武术专家视武术为一种 文化现象,但事实仍将武术禁锢在一个微小的体育范畴之中,将武术仅仅局限于一项民族传统 体育项目。华夏民族文化瑰宝的表达方式在事实面前已显露凄凉。因此,国人对武术的失望 也就不言而喻了。

(一) 武术具有健身益寿价值,但适合范围较窄,且缺乏理论支撑

武术作为一项体育运动项目,有益于人体健康是毫无疑问的。《吕氏春秋•尽数》中有“流 水不腐,户枢不蠹”之说,适宜的运动而不挑战极限自然对身体健康大有裨益,武术也极为是 然。国人对武术的健身价值似乎有一种神秘的倾向,试图通过修炼武功达到强壮筋骨之效,尤 其中老年人对太极拳的健身价值情有独钟,他们将太极拳视为神丹妙药,爱不释手。太极拳的 健身益寿价值已在世界范围内站稳脚跟,但稍稍细心观察,我们便可发现,太极拳作为健身手 段具有人群的局限性,它受到了年龄限制,仅仅适合于中老年人习练,对于青少年而言,武术在 挖掘其潜在的健康价值中却寥寥无几。这并不令我们诧异,武术套路有一百多个拳种,太极拳 只是其中的一隅而已,但就这一隅却让我们迷茫,偌大的武术套路竟找不出与时代接轨的、适 合青少年用于健身的,像太极拳一样得到世界认可的其他拳种。在学校的业余锻炼中、在社区 的晨练中、在体育娱乐场所中,青少年的习武身影已经难寻了,唯一能够在武术馆、校中寻找 的,却显示出了另类景象。“武术学校多以传授传统武术为主,理应为传统武术的发展作出贡 献,但其现状决定它很难做到这一点。”(栗胜夫等《我国武术学校发展现状与对策研究》)在健 身理论方面,它在人们心中是神秘的,然神秘来源于无知,但从另一个侧面反映出武术专家和 学者缺乏深入挖掘其蕴涵丰富的健身机理,在图书商场里,我们看到的多数有关武术的书籍都 是从技术或技击理论来阐述,很少见于从健康的视角来撰写。

(二) 武术具有娱乐欣赏价值,但在套路竞技比赛中,观众寥若晨星

“原始社会,我国先民的战舞不仅是武术击刺的演练,也还有武艺表演而达到宣扬武威的 作用。”(国家体委武术研究院《武术史》)随着文明的进步,人们将武术套路用于娱乐欣赏的媒 介逐渐增加起来,对娱乐的内容也提出了更高的要求。现代人不仅要求武术套路要有感官的 形式美,而且还要有内容的意蕴美,人们在强烈的视觉冲击下,在感悟武术独特的表现技击性 的意境美的同时,达到娱乐欣赏之目的。在大型娱乐表演中,武术套路正是满足了现代人的需 求,在舞台中占据了一席之地。但由于它超出了体育的范畴,此娱乐价值似乎被行内人忽略在 武术范围之外。用于竞技比赛的武术套路占据武术的龙头地位,然而竞技比赛并没有充分展 现武术的艺术价值和娱乐价值,它的直接目标是比赛而不是娱乐。数字化时代并没有迎来武 术套路娱乐表演形式的几多变化,武术的尴尬也就越发凸显出来,综观各种武术套路比赛现 场,有比赛无观众已经是老生常谈的问题。尽管如此,比赛依然在为评判而比赛,人们仍然在 难度动作中寻求武术套路的出路,投在观众视野中的依然是“断裂”的武术套路,生硬的难度动 作。不仅观众看之无味,且运动员在训练过程中也不免有乏味、生硬、“断裂”之感。遗憾之中 的遗憾,在武术套路竞技赛场中,独放异彩,博得众多观众欣赏与喜爱的“武打式”的对练项目 并没有成为主流项目。具有强大市场潜力的“武打式”对练项目遭受如此冷落的境遇,就武术 而言,无论对于竞技比赛,还是对于娱乐表演都是一种巨大的无形损失。

(三) 武术具有技击价值,在竞赛场中缺乏''章法",在实际搏斗中缺乏应用性

当今武术的攻防格斗体现的并非是你死我活的境地,它应该是一种经过加工过的“艺术 化”的搏打。然而,人们心目中的武术价值与现实中武术自身的形象产生了强大的落差,武术 神秘变幻的绝技几乎无人亲眼所见,而多是来自于道听途说。在人们心目中,武术内在真正魅 力模型(影视中的经过艺术夸张的武打格斗形象)一直没有与现实中亲眼所见的真实存在相吻 合。现实中,竞技比赛的散打仍然不能满足人们对格斗技击的心理需求,在散打比赛中,我们 所看到的恰是与其他各民族别无两样的,人类共有的格斗技能对抗,并没有真正用上中国传统 武术的拳法。在实际的搏斗中,人们也很少运用“武术招式”来击打对方,这就不得不使人们对 当今武术的“能力”提出了强烈的质疑。到目前为止,从全国大范围的挖掘整理工作以及当今 武术界德高望重的老武术家的亲身经历都没有证实武术那种“神秘”的存在。我国著名的武术 家蔡龙云教授,在上海体育学院作的关于《我的体育人生》的报告中指出,他在上海打擂台时, 用拳击倒对手的瞬间,他并没有意识到要用哪个门派的拳法来击打对方,只不过是根据时机和 特殊的情景无意识支配肢体的一种本能反应。此外,《中国体育报》撰文报道:“为充分提高实 战技能,柔道首次成为北京市公安局警务技能大比武的比赛项目。”(曹或《柔道进入警务大比 武》)大比武办公室主任认为:“柔道进入大比武是增强干警体质的需要,更是实战的需要。”(曹 或《北京警察为何学柔道》)在现实面前,武术的实用价值值得我们警醒,这不得不令武术界人 士深思。

(四) 武术套路的内倾性艺术与评判的主观性

由于武术套路内倾性艺术表现的多样性、灵活性和不拘一格,加上各自理解程度不一,使 观众、演练者、裁判常常处于不易沟通的状态。而且在武术竞赛中,对精神、协调、风格等方面 的评判,多以主观意向、经验判断为主。因此对套路的演练技术评定的量化,是需要深入讨论 的课题。现代武术运动的发展,从形式逐渐向奥林匹克靠拢,尤其在竞赛评判的操作上已趋于 规范化,但受传统武术套路内倾性因素的制约,在演练水平的评分习惯上,仍以“估分”为主,另 外精神、节奏、风格等方面表现力的评分本身比较复杂,因此也需要在这一方面进一步研究。 具体划分层次,把握尺度,仔细推敲,力求使演练水平的评分量化,使评判中有据可依,有法执 行,进而提高科学规范性。

五、未来武术生存与发展之路

(一)发展武术的人文精神和技击性

人类社会的发展史是人类从野蛮进化到文明,从低级走向高级的一个过程。武术的兴盛 也必然由低级走向高级,由粗糙转为细腻,由外在到内化。武术的内在本质是蕴涵技击性,而 技击性并不针对实用技击术。但在人们心目中,武术的重心应当是实际应用的技击术,武术套 路被认为是花拳绣腿,不实用。词语在不同的时代中,不同的语境下,会有不同的内涵与意义。 “实用”•词在数字化时代的武术语境中,强调的不仅是武术的技击性,更重要的是体现人文精 神。它体现的是“儒、道、释”思想影响下的一种向往天人合一的境界。火器时代,交战双方的 肉搏战已经不是主流战场。武术的本质如果一味强调实用格斗的特性,那么在文明社会中,我 们将看不到它的存在市场(至少没有竞争力)。数字化时代,人们追求人文精神是在寻找人的 真正本性,它是一种回归自然的最为“纯朴”的感悟。这种感悟体现在武术中正是来自于对人 体本体能力的-种玩味,劲法的运用与自我体验的一种艺术升华,而并非是那种野蛮象征的搏 打厮杀。这种自然的“纯朴”正是当今人们追求人文精神的表征,也是市场经济条件下的数字 化时代,武术存在的本质,更是武术得以生存繁衍的支柱。

浏览525次