在饱受文明的“禁锢”和激烈的竞争中,摆脱一切束缚,亲近自然,摆脱原始野性,是文明人 类的向往与追求。这种摆脱应是在文明规范之下的一种社会行为,体育正是满足了文明与野 蛮交织在一起的社会需求,它将“野蛮”文明化。武术的那种战争式的搏打厮杀,是野蛮的原始 形象的再现,它必须转化自身的形式,将搏打厮杀进行“艺术化”的包装,使其在满足文明人类 的野性需求之时,体现武术文明的文化艺术价值。这也正是儒、道、释思想影响下的华夏民族 对自身存在追求的一种境地,它体现了中华民族尚武崇德的“儒雅”风尚。在市场经济条件下 的数字化时代,武术发展的市场就在这里。大力发展武术的艺术性,使武术的艺术特性通过其 表现技击性体现出东方文化的艺术魅力,将武术打造成富有健身益寿、娱乐欣赏、攻防技击价 值的文化精品。其具体操作路径有三:第一,武术以艺术化的形式体现适合于各类人群的健身 益寿之价值,使人们将武术当做一种文化,在有兴致的体练与对抗的玩味中体验到武术的延年 益寿之功效。第二,通过武术的艺术化包装,强化其娱乐欣赏价值,将武术套路打造成东方文 化艺术精品。加大对武术竞赛套路中最为吸引观众的“武打式”对练项目的研发,将其栩栩如 生,活泼而又逼真的武打形象塑造成为武术套路代表作品。同时,进一步开发非武术竞赛套路 的娱乐性表演活动。由于它不拘泥于规则的限制,而且又具有独特的中华民族风格,较之竞赛 套路更受国人乃至世界人民的喜爱。通过多种媒介进一步拓展散打比赛的立体式卖点(醉翁 之意),使散打比赛成为人们娱乐的另一交织点。第三,通过对武术技击的抽象与概括,使武术 的技击方法能够在体育的舞台中,艺术性地展现具有武术特色的人类技击原本能力。这是在 市场经济条件下的数字化社会中,人类文明对武术提出的主流要求。将武术从一般的角斗引 入到高雅的“艺术”殿堂,才是武术提升自身地位与完善自身发展的康庄大道。如果仅仅停留 在一般的角斗上,仅仅局限于搏打厮杀,那么,武术依然不可能成为一种能够登上大雅之堂的 具有典雅性的、饱含人文精神的文化艺术精品,武术将永远都是野蛮的再现,而不能步入文明 的行列。若要将武术打造成中华民族的文化精品,武术走“儒雅”之路,实为必然。

(二) 合理取舍,完善竞赛制度

凭借北京申奥成功之契机,将竞技武术套路推进世界体育之林,使中华武术的文明财富与 全人类共享.是当代武术工作者的使命。然而几千年来,武术众多流派衍生出的不同形式技术 风格.训练目标、功能的多样性,蕴涵传统文化的特性,使武术的发展与外推受到极大的影响, 是不言而喻的。

精选武术套路进入奥运显然是毋庸置疑的,关键是如何取舍。理性与武术广博的整体内 容,是矛盾对立统一的两个方面。对立在于局部与整体不可两全,我们在迈进奥林匹克之途 中,必须转化许多我们原已形成的技术与传统;统一在于局部与整体是有机联系的,整体是部 分的生命基础,部分必须依托整体而存在,而整体存在的价值可以通过部分来体现。由此可以 进一步认识到,武术进入奥运会深远的意义在于“以点带面”,武术套路庞大的技术与理论系统 中那些无法进入奥运会的部分,始终是竞技武术套路的根本源泉.是任何一个体育项目都无法 比拟的深厚行力的底蕴,因而我们要在发展竞技武术套路的同时,做好继承保护工作。具体实 践中必须进•步完善竞赛制度,建立多形式、较高层次的武术传统项目竞赛的体制,开展民间 传统武术文体交流活动和锦标赛制形式的传统项目比赛。前者的目的在于交流普及,后者的 目的在于规范提高,并与高水平竞技专业赛制适度结合,使竞赛与传统项目互为促进。例如, 设置武术套路优秀运动员年度排行榜,将全国武术传统套路项目锦标赛列为正式比赛的积分 项目.在世界性竞赛中发展“世界武术传统项目锦标赛”,“国际武术传统单项赛”等。

如前所述,在当代,武术套路运动从传统到现代的转变是一种升华、扬弃的过程。武术套 路在发展过程中,既要保留自己的风格,保持自己文化上的独特性,但又不可避免地需要吸收、 融合现代文化的有益成分。中华武术,尤其是竞技武术套路即将进入奥运会,既是武术套路自 身改革,适应现代社会发展需要的结果,也是东西方体育文化走向融合的必然,又是武术套路 原有传统特征在现代历史时期的发扬与升华,是延续武术套路生命活力的必然途径。

(三) 把武术纳入完善的正规教育体系

武术的文化特性是使它自古流传至今不衰的根本原因。而任何一种文化的继承和发展。 都离不开教育。要想使中国武术真正走向世界,就非把武术纳入完善的正规教育体系不可。 我国虽已从20世纪60年代开始,就把武术列入中、小学体育教学大纲,但实践并不成功,武术 教育很难不健全,甚至落空。究其原因,主要是武术在学校体育的地位很低,武术师资严重不 足。为了扭转这种落后状态,首先要确立武术的应有地位,把武术作为受教育者德、智、体全面 发展的重要组成部分。其次要树立武术教育的长远目标:第一步是使武术成为国家的体育文 化体系,逐步把武术纳入完善的正规教育体系,成为大、中、小学和军事训练必不可少的体育内 容,使每个学生和每个战士都懂得武术基本知识和基本技能。第二步是逐步使武术成为国际 的体育文化体系,大力推广武术,使它成为中华民族走向世界,向奥运会贡献的第一个体育项 目。还有,要采取各种有效措施来加强武术教育。例如采用多种形式办学来大力培训武术师 资,适当增加武术教学时数和改革武术教学内容,创办高等武术院系,加强学校武术研究, 等等。

(四) 切实做好国内各项基础工作

武术走向世界,国内是基础。我们要认真贯彻国家体委《关于加强武术工作的决定》,努力 做到“武术技术要规范化、武术理论要科学化、武术活动要社会化”。

(五) 套路运动与技击运动同时并举

套路演练、技术格斗这两种武术运动形式都是中华民族文化遗产,都应继承和发展。中国 武术今后的发展,应采取套路运动与技击运动同时并举的方针,在积极发展套路形式的同时. 加强技击格斗的研究,走国内普及、国际推广的道路。在武术散打、推手等对抗性项目中,许多 武术格斗的技击方法还缺乏深入系统的研究,今后应在技术传统化、规则合理化、器材服装民 族化等方面进一步完善,以能早日列入奥运会或世界运动会的竞赛项目。武术套路形式的今 后发展,则应努力做到:动作套路规范化、理论科学化、训练系统化、竞赛制度化。

(六) 通过多种办法大力推广武术

武术源于中国,属于世界,武术要走向世界还需要一个推广过程。今后要利用多种渠道、 多种形式、多种方位、多种层次,大力推广中国武术。例如举办各种武术节、比赛、培训班,派遣 优秀运动队在国内外巡回表演,优秀教练员外出讲学、指导,以及报刊、图书、广播、影视、声像 等传播媒介进行宣传、推广武术。

第二节武术套路的传统特性与奥林匹克运动

竞技武术走向奥运.已成为一项国策。武术与奥林匹克运动,归根到底是一个中西方文化 的问题,中西方文化的碰撞与交融,自鸦片战争以来便拉开了序幕,奥林匹克运动进入中国,也 经历了一个相当艰难的时期。

五四运动后,新文化运动对封建文化的批判,为引进先进的西方文化铺平了道路,中国的 近代体育也发生了重大变化,奥林匹克运动与中国体育从相互排斥转向相互交流。武术也在 20世纪30年代的“土洋”体育之争以后,从重个人修炼,重经验和功利,向群体训练、理性的体 育方向转化,开始了碰撞之后的第一次交融,并成为一种历史的趋势。

就竞技武术的发展道路而言,新中国确立武术为体育运动项目之后,在继承传统、发扬民 族体育的前提下,大胆参照、吸取了体操的竞技方法,于1959年出台了第一本武术竞技规则, 自此揭开了中西体育交融,发展竞技武术的新篇章。自那以来,人们不懈地探索追求,使武术 在曲折发展中不断前进。20世纪70年代末掀起的思想解放浪潮,为武术走向世界带来了契 机。一方面是世界范围内广泛的民间交流,另一方面是竞技武术一步步走近奥林匹克。从历 史的观点看,它是中西方体育在碰撞中的又一次交融。

当然,中国武术就它丰富的内容、多彩的形式、独特的风格和深邃的意蕴,堪称一个东方体 育大系,可以与西方崛起的奥林匹克媲美。

然而,面对现实,奥林匹克已为世界所接受,它在人类的文明与进步,和平与友谊等方面发 挥了巨大作用,其地位是无法替代的。目前奥运会中还没有一项是中国自己推进的项目。武 术的进入,对树立国家形象、增强民族自信心和凝聚力,都有积极的意义。另一方面,武术走进 奥运会是双向交流的互补。未来的奥运既不是西方的,也不是东方的,而是高层上的融合。在 这种人类进步的趋势中,武术走向奥运的国策是明智的、正确的。

不可避免,武术在走向奥运的历程中,由于文化背景的不同,所遭遇到的矛盾和碰撞是必 然的。诸如武术丰富多彩,却又庞杂纷繁,缺乏西方竞技中技术明确规范的一面;它追求的整 体气韵和诗情画意,与西方竞技中注重动作的追求不相吻合,如此等等。既要交融就免不了碰 撞,既要进入就必须付出,这也是历史的选择。

竞技武术是武术一翼,与传统武术有区别。它既要保留武术本身的运动规律和特点,又要 切入奥运,符合竞技体育的一般规律和法则。这正是1959年以来武术运动曲折、徘徊的根源, 探索和争论的焦点。

1996年出台的武术竞赛新规则,显然在健全竞赛机制,增强技术区分度,提高评判准确性 等方面,又向奥林匹克运动贴近一步。

一、武术套路的传统特性

(一)庞杂性

民族传统文化的特性,孕育了“自然体育”形态的武术,使其深具庞杂性的特点。中国武术 从明代开始,就形成了众多流派、拳家。人们常以博大精深、丰富多彩来形容武术。从拳种来 说.仅从1986年全国武术挖掘整理成果统计来看,其中“源流有序、拳理明晰、风格独特、自成 体系”的拳种,就达129种之多,还有许多小拳种,类同拳种,体系不完整的套路和功法,不计其 数。甚至有些同•拳种,又有几种技术流派。就其功能来说,一个拳种既可健身,又可修性,既 可用于防身•又可用于娱乐观赏(包括自娱和他娱)。从运动形式来看,既有以踢、打、摔、拿、击 刺等攻防动作编成的拳法和器械套路,又有实战意义的对抗性竞技格斗,还有以针对某一项身 体技能为主,进行专门强化训练的各种功法。从风格流派上讲,不仅有内、外家之说,南、北派 之分,武当、少林之别,而且还有以各种门类划分的“太极门"、“八卦门”、“形意门”、“地躺门”以 及长拳类、短打类等等不同风格的派别。这些旨趣不同,刚柔各异的拳种套路,千姿百态的各 种打法,使武术表现出形式内容庞杂、风格流派广博的特点。

造成这-状况,原因是多方面的。历史上的中国,是以一家一户的个体自然经济为基础 的,这种分散孤立的小农经济生产方式,造成了不同地区的相对封闭性。传统的宗法思想和宗 法制,使人们聚族而居,形成强烈的凝聚力和排外性。这些特定的历史环境,使武术技艺往往 只流传丁••个家族中,或在某一地区流传,这样就形成了各具特色的地方拳种和流派。而且, 武术是以个体身体运动为基础的,由于习武者个人的身体条件、动机目的、文化素养等各不相 同,表现在攻防动作上必然有所差异,因而也就会形成不同的技术风格和特点。同时,传统的 习惯于浑然-体的整体思维方式,使武术这一自然性体育万能化,有着多元的社会功能,如一 个家族的村落或地域,武术很可能成为其主要的文化生活,农闲时习武健身,在喜庆节日与庙 会集市等场所欢庆娱乐,竞武较艺。宗族纠纷时,又是械斗自卫的手段。这种多元化的功能, 也是导致武术庞杂化、多样性特点的一个原因。

(二) 内倾性

中国文化是一种内倾文化。武术套路更体现了“道”的精神,修炼过程讲究“身心俱炼”,它 的运动技术主要以内外的整体和谐为特点。所谓“行家一出手,便知有没有”、“百折连腰尽无 骨,一撒通身皆是手”。中国武术历来注重“内外合一”,与西方体育相比表现了更大的内倾性。 所谓的“内”.主要指诸如心、神、意、气等内在的心理品质,所谓的“外”,主要指手、眼、身、步等 外在的形体动作。俗话说:“外练筋骨皮,内练一口气”,它具有极丰富的内涵。长拳中要求 “手、眼、身法、步”.“精神、气、力、功”内外四法相合;形意拳中的“心与意和、意与气和、气与力 和”等,都是这种“内外合一”,整体和谐要求的具体体现。

武术套路的内倾性表现了中华民族重内、重意、重合、重直觉的文化心态,可谓“不离日用 常行内,直到先天未画前”,既是最实际的,也是最理想的。武术技术、技法中的内涵,常常需要 “反求诸己”的体悟,从反复实践中方能得其要领。“拳打千遍,身法自然”,讲的就是这个道理。 武术与其他具体的外在竞技不同,难以划定。武术劲力是靠以意领气,以气催力来实现的。 手、眼、身、步形体动势是内在精、气、神的反映,形与神,内与外是相互联系的统一整体。内劲、 内气、内在意境,妙到令人玩味不尽,体味不尽,常常成为练习者体悟不止的“终身之艺”。

武术套路内倾性特点的形成,主要是受中国传统的“天人合一”哲学思想和中医学理论的 影响。“天人合一”给中国传统哲学带来了一系列的合一,如形神合-、内外合一、主客合一等, 中国传统哲学这种“天人合一”的整体观思想成为武术练功的指导思想。而传统中医的基础理 论则是武术训练的生理学依据。如中医理论认为,人的一身“惟精气神”为三宝。精盈则气盛, 气盛则神全,神全则身健。于是武术练功依照这一规律,通过各种方法来促进精、气、神的转 化,并提出了“练精化气,练气化神,练神还虚”的理论。可见传统文化的影响,正是中华武术的 民族特色之所在。

(三) 竞艺性

著名的生物学家达尔文曾指出,作为动物之一的人,为了生存与发展,亦具有竞争的本能。 《晏子•春秋》:“凡有血气者,皆有争心。”《淮南子•道应》中:“争者,人之所本也。”这些论述都 认为竞争是人的本性。起源于搏杀格斗的中国武术,自然也充满着竞争性。如《管子•七法》 中记载的“春秋角试”盛况,《典论•自序》中记载的曹丕以蔗为杖与奋威将军比武,直至近代的 “打擂台”,都说明了人们从比武中显示自身强大和战胜对手的能力与渴望。尤其是在先秦封 建文化的两大支柱儒道体系尚未形成前,以技击为基本特征的武术是人们实现自我价值、满足 竞争心理的重要竞技活动。《春秋》有一段典型例证:鲁嘻公元年鲁国公子季友在战场上击败 莒拿军队,俘虏莒拿归来,季友却要与莒拿徒手相博,再决雄雌。这种追求战场上胜利之外的 另一种竞技胜利的心态正是人们竞争性人格的表现。

由此可以窥见,武术无论从技术原源、文化心态和伦理思想上反映了它具有强烈竞争性的 一面,好勇、争强、决胜是走向世界竞技体坛的心理基础。但是,随着儒道思想的成熟,尤其是 儒家思想占据社会正统之后,对人们竞争天性的逐步压抑,必然导致社会竞技精神的逐渐 萎缩。

正如罗丹在《艺术哲学》中所指出的:“精神方面也有它的气候,它的变化决定这种艺术的 出现”。对于武术套路也不例外。“道”的消极,顺从,无为,“禅宗”的“无心”也从另一个侧面对 武术产生影响。农耕经济孕育的和平文化追求的人际和谐,“己所不欲,勿施与人”的忠恕之 道,“温良恭谦让”的儒家处世思想,无不对武术发生渗透、规范的作用。集儒道佛之大成的宋 明理学,使“贵柔持静”的思想得以大发展,此际相继出现的内家拳系,明显深受影响,偏重的不 再是以“刚健”为主的“刚中寓柔”,而是以柔为主的“柔里藏刚”,追求“不偏不倚”、“不如守中” 的中庸、适度,“无过不及”、“松静轻灵”的圆活,视武术为“仁者之艺”,武术套路的出现,使武术 由外向向内倾,由“争胜”向“争理”与“仁义”扭转,使它的竞争性逐渐向竞艺性转化。

中国的艺术文化自宋以后走向平民的审美文化,传统的整体思维方式,反映在艺术中最典 型的就是整体艺术观。武术套路也深受其影响,不仅技术艺术化,而且演练更加艺术化,尤其 表现为整体的意境、神采、气韵和对比衬托。在武术套路中,不仅着眼于一招一式、一拳一脚的 技术和功力,同时也着眼于整套的劲力、协调、精神、节奏、内容、风格、结构、布局所表现的功力 和技巧。在传统的技法中,尤注重从精神、节奏、风格中体现一种整体的意境,将自身“置于一 个战斗的场合”.气势如虹,气韵生动,表现出一种英武不屈、坚忍不拔的斗志和气概。少林武 术中说:“身之将纵,步之存尽,手之出入,或进或退,或起或落,皆当-•气贯注”,以求“拳打一气 连,兵战杀气勇”(《少林武术》)。武术运动所创造的这种战斗的意境之美,可谓“韵外之致”、 “言外之意”,令人神往,耐人寻味。汤一介先生曾谈到中国文化的三大特性:一为崇尚自然,二 为人与自然和谐,三为人际和谐(德行实践)。传统的思维方式与文化特性逐渐地弱化了武术 的竞争性,最终使其走向娱乐、走向竞艺。

(四)艺术性

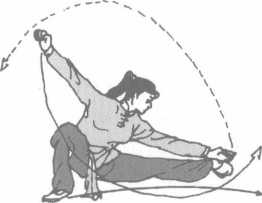

武术的艺术性表现在意境、神采、气韵和对比度衬托。在套路的演练中,必须是动迅静定, 起伏转折.轻如叶,重如铁,快如风。艺术性作为武术特质是构成整体性的一部分,但又不可过 丁追求艺术性,否则竞技性就向竞艺性发展。解决问题的关键在于如何把握形式多样的套路 艺术化的尺度,即套路编排内容与结构的处理,在内容的选择上,应该舍“花架子”而取“神采气 韵”,保持武术以攻防技击性为要旨的本质特征。涉及对武术套路的艺术得分的评判,是难点 之一。新规则讨论稿中,关于对编排艺术性评分要求方面未有较客观的评定标准,因此有必要 对武术套路艺术性技术做范围界定,例如,套路编排的内容必须有技击意义。武术艺术表演水 平评定标准应更进一步深入研究,以便统一尺度。

二、武术套路与奥林匹克的比较

(一)武术套路竞艺性与奥林匹克竞技性

“任何历史文化总是在一定类型的历史文化土壤中成长起来的。”由于东西方文化背景的 不同,对其文化精神的塑造必然相异。奥林匹克运动起源于古希腊,与历史上许多原始民族一 样,古希腊人对于“物竞天择,优胜劣汰”的自然竞争属性早有所认识。古希腊哲学家赫拉克得 特说:“斗争就是正义,一切都是通过斗争而产生和消灭的。”普罗塔戈拉则更为明确地指出:

“人们之间在力量上是不平衡的。只有强者的力量,才可能和应当构成政治权威的基础,进行 政治统治。所谓强者,当然是指在竞争中取得优越地位的人。”由于不同于东方的特殊的生态 环境和历史背景,古希腊人的竞争精神更加强烈。希腊地处亚、欧、非三洲交界处,土地贫瘠, 多数地方不宜农耕。但是三面临海,交通便利,特别适合于扬帆航海,因此,海上商业贸易与对 外交流在古希腊的社会生活中占有举足轻重的地位。航海商业贸易等活动培养了古希腊人勇 于竞争冒险的性格,直接强化了古希腊人“在生活一切领域追求最高成绩”的竞争精神。奥林 匹克是古希腊的文化产物,竞争精神无疑是奥林匹克精神的主要内容之一。

与此相反,古代中国属于内陆型国家,发祥于黄河流域的华夏民族自古“以农为本”,适宜 的气候、富饶的物产使这片土地上的人群满足于男耕女织、各属一隅,恋眷本土,安于里井。由 于这种特殊的地理环境和历史背景,中国长达两千多年的封建制度直没被干扰中断,中国武 术便在这块相对封闭、延续不中断的板块上产生、发展起来,并深受农耕经济孕育的和平大一 统文化影响,形成了普遍的民族心态:求稳怕乱,不提倡竞争、冒险和开拓。“重文轻武”的社会 风气、儒家仁礼观念的极度尊崇.“存天理、灭人欲”的观念逐渐约束和规范着人们的竞争天性。 另一方面,由于受传统文化大环境的影响,练武者往往在自觉与不自觉中受到传统哲学的规 范、约束,无不使武术固有的外向竞争精神转为内向,表现出种种竞艺性的特性,与西方奥林匹 克中的“更快、更高、更强”的竞技精神有明显的差异。

这种差异难道说与奥林匹克精神是背道而驰的吗?

其实不然,竞艺性也是一种竞争的表现形式。在奥林匹克总体精神倡导下,随着历史的发 展,奥运会的运动项目也在不断地充实,更体现了奥林匹克大家庭的世界性。所谓竞艺性的体 育项目在现代奥运会中也有一些,比如花样游泳、花样滑冰、艺术体操。武术套路类同于这些 项目,在竞艺的同时也进行着竞技,体能与艺术的完美结合是这些项目的共同难度与竞争焦 点。这种双重的竞赛较量形式充实了奥林匹克精神的内涵。以搏斗技术为本原的武术套路应 该努力定向奥运会,正如列宁所说:“国际的文化不是无民族的,谁也不曾要求纯粹的,不是波 兰人的,也不是犹太人的,也不是俄罗斯人的文化。”

(二)武术套路的教育价值与奥林匹克精神遥相呼应

分别起源于东西方的中国武术与奥林匹克运动,尽管由于不同的生存环境,在具体的精神 内涵方面表现出较大的差别,但却都具备教育与文化的价值,而表现出某种相似。古希腊的教 育制度和人生价值观对古希腊奥运会的产生以及传统和精神的形成,有重要的影响,它是古奥 运会产生的文化心理动因。而且古奥运会的比赛项目大多来自希腊教育制度的体育内容(赛 跑、跳跃、掷标枪等)。奥林匹克的教育价值主要在于培养身心完备、能文能武,具有健康的身 体、丰富的知识和能力以及具有开拓、进取、务实精神的青年。在奥林匹克主义中,文化被置于 与教育同等重要地位,加强了竞技运动的精神价值,激励着人们为实现美好的理想,不断地自 我更新、自我完善,从而提高自己的境界。

武术套路也讲究“强身健体”、“修身养性”、“尚武重德”。古代商周学校的“射、御”均为武 士教育的内容,是培养奴隶主贵族子弟健全人格的重要手段。在传统文化的总体氛围中,武术 套路不仅有丰富的哲理,在技术的传授中也充满着东方伦理的道德观,武德成为武术教育的重 要内容,如“未曾学艺,先学礼”,“未曾习武,先习德”等,通过武德的学习,规范习武者的行为举 止,以达到教育的目的,据墨西哥的安东尼奥•佛格雷泽的研究,武术在世界各国人民的价值 观念中,“教育和文化”的价值高居首位。一种近似残酷的技击术,却成了人们修身养性冶德的 良好途径,实在令人叹为观止。这说明蕴涵有丰富内涵和人文精神的武术套路有着独特的文 化与教育价值,它与倡导和平、友谊的奥林匹克精神遥相呼应。

三、 中国武术与奥林匹克的共同作用与发展趋势

奥林匹克的中心思想是实现“人的和谐发展”,现代奥林匹克创始人顾拜旦认为,奥林匹克 运动会的理想在于将人的身体、精神及灵魂结合在一起,形成一个整体。中国现代武术对人的 发展同薜起着使人“和谐发展”的作用,武术对人的教育过程,一方面使参与者得到身体的锻 炼,另一方面培养人的谦虚礼让、中庸含蓄的道德观念,从而使身体、精神、灵魂得到全面发展, 更加适应现代社会的需求。此外,奥林匹克运动未来发展的一个重要方面就是积极地向大众 体育渗透,与大众结合。奥林匹克运动的主旨就是鼓励所有的人,特别是青少年参与体育活动 与竞赛。现代中国武术已经历了几十年的发展,也确立了它的发展方向,即在把竞技武术推向 奥运会的同时,把传统武术推向世界,成为大众体育的一部分。中西体育只有在求同存异的基 础上,才能使中国传统体育中重德、重心、重修身、重内外要素、重协调合作,与西方体育传统重 身、重外、重科学性、重系统性和重竞争性有机结合,协调发展。

四、 武术套路能够走向奥运会的原因

源于古代搏斗术的武术套路,其技术渊源和文化心态,皆反映了它本来就有竞争性的 一面。

竞赛活动的可比性是任何体育项目进入奥运必备的因素之一。竞技武术套路发展到今 天,高水平武术套路选手在竞技场上的演练水平已难分上下,针对这一现象,1996年武术套路 竞赛规则增设了指定难度动作,但是通过近年武术套路比赛的实际操作,已发现其优点与不足 共存。其优点在于难度指定动作增加了武术套路竞赛的可比性、可区分性,不足之处表现在指 定动作的完成,在一定程度上决定了最终成绩。由于指定动作在竞赛中的重要地位,必须投入 大量的时间与精力,因而忽略了对动作节奏、风格、布局运用上的精雕细刻,造成了套路演练水 平总体下降,影'响了比赛的可观赏性;再者指定难度扣分点多,由于评判的困难,错判、漏判现 象明显存在。

在新近由国际武术联合会制定的国际武术规则(讨论稿)中,将武术指定难度改为“难度 分”,对运动员在套路演练中各级难度动作分值之和给予加分,使评判的可操作性、简易性有了 明显的改善。造成将难度动作编排在套路中,影响整体演练水平的现象仍未解决,这是难度动 作对武术技术产生影响的主要弊病之一。就这一问题拓宽思路,我们试提出将难度动作以组 合动作形式演练,独立于套路之外进行竞赛和评判,其得分与套路得分相加为最后得分。可供 借鉴的项目如:在竞技体操比赛中,自由体操与跳马、单杠、双杠,在结构上类似于这样的整体 与组合关系。这样将有益于武术演练技术的发展,为动作的编排,布局的运用,精、气、神的体 现,整套节奏的一气呵成,自如地展现武术风貌,提供了更有利的发展空间,既可提高套路竞赛 活动的可观赏性,又可增强其可比性。

第七章武术竞赛的组织与裁判

第一节武术套路竞赛的组织

一、 竞赛组织工作的意义

竞赛组织工作是一项十分复杂而又细致的工作,组织工作进行的如何,直接关系到赛会能 否顺利进行。因此科学地组织、周密地安排、充分发挥职能部门的作用、卓有成效地进行工作, 是实现赛会H的、任务的根本保证。

二、 竞赛组织工作的程序

武术竞赛的组织工作由组织准备、赛前准备、竞赛进行、竞赛结束四个阶段组成。

(一)组织准备阶段

赛会能否顺利进行关键是赛会的组织领导,所以首先建立组织机构,统一领导赛会的各项 工作。

浏览899次