1973年制定的《规则》,首先将评分标准改为按技术内容分类,分别给出一定的分值,以 长拳为例:“功架”的分值为3分,“平衡、跳跃、翻转”的分值为2分,“劲力”的分值为2分,“协 调、精神、节奏、方法、武术风格”的分值为2分,“套路结构”的分值为0. 3分,“出色完成难度动 作和创新难度动作”的分值为0.7分。其他项目也按类似的方法给予了相应的分值。这样,使 裁判员根据运动员在完成不同类别的技术时所出现的错误和失误的严重程度,按照标准扣分, 有利于裁判员的评分,同时也能更好地引导武术技术的发展。

1973年《规则》中设置了“出色完成难度动作和创新动作的评分”,其分值为0.7分。“难 度”一直是武术界一个争论不休的问题。有人认为武术特有的功架、劲力、身法、步法、腿法等 为武术真正的难度;也有人认为武术中跳跃、翻转等灵活性较高的动作才是武术的难度。《规 则》中说:“完成套路结构和难度动作(跳跃、翻转、平衡等)时,表现了出色的技术,分别给予0. 1 到0.4”;“运动员在自选套路中,突破了历届武术竞赛中的难度,而出现了新颖的难度动作,应 给予0. 1到0.3的鼓励分”。《规则》在“难度动作”后将“跳跃、翻转、平衡”用括号圈住,实际上 就是对“难度动作”的诠释。当“旋子转体360°”、“旋风脚接叉”等难度动作出现并得到认可, 使武术套路向跳跃、翻转等快速灵活面发展。但“难度动作”的制定又带来了消极影响,运动员 只注重向跳跃、翻转等灵活性方向发展,而忽视了武术基本规格、劲力、方法、攻防技术等方面 的要求。并且,当时难度动作只停留在“旋子转体360。”上,还未出现新的难度,这些问题的出 现引起了武术界人士的关注。

1979年的《规则》,较1973年的《规则》,有许多重要的改动。

《规则》保留了按技术分类分别给予分值的方法,但对各类分值进行了调整。将长拳及剑 术、刀术、枪术、棍术的各类分值改为“动作规格”6分;“劲力、协调”2分;“精神、节奏、风格、内 容、结构、布局”2分。并规定动作与要求按“轻微不符”、“显著不符”、“严重不符”的不同级别 的标准来扣分。其中,将“动作规格”放到了一个非常重要的位置,而“平衡、跳跃、翻转”,在《规 则》中的地位也不那么突出了。

《规则》取消了关于“难度动作”设定的规定,并列出一些限制动作,如:“旋子转体360。”、 “侧空翻”等常见的跳跃、翻腾动作。规定在一个套路中“限制动作只允许做一种,出现一次,亦 可不选”。如超出规定,每出现一次扣0. 2分。从1973年对“难度动作”给予“加分”,到1979 年某些动作给予“限制”,说明当时套路中跳跃、翻腾动作的数量太多,已影响到武术技术正常、 全面的发展。

在完成套路的时间方面,《规则》规定“长拳、剑术、刀术、枪术、棍术不得超过,至 此,《规则》只规定完成套路时间的下限,不再规定上限。

1984年的《规则》把竞赛项目中的其他拳术、器械进行了分类。如其他器械:第一类,单 器械;第二类,双器械;第三类,软器械。而不再把各种其他拳种或其他器械混为一谈。《规则》 还对“比赛时出现喊叫声,像形拳出现低级趣味动作”这些意外情况加以处理。

《规则》不仅确定了器械的长度,还规定了刀、剑的重量,以及刀彩和鞭彩的规格等,使规则 的制定日趋完善化。

6.1991年的《规则》,增加了“运动员听到上场比赛的点名和赛后示分时,应向裁判长行抱 拳礼。抱拳礼:双腿并步站立,左拳右掌在胸前相抱,高与胸齐,拳、掌与胸间距离为20 ~ 30cm”的条款,开始注重培养运动员的武德修养。

在评分方法上,《规则》规定“裁判长所示分数可到小数点后两位数,但小数点后第二位数 必须是0或5”。《规则》还赋予裁判长有“调整分”和“加减分”的权力。

在自选套路中,新设有“其他规定”,如“在所有竞赛套路中,只允许选做一种劈叉腿法,出 现一次,亦可不选”;“在所有竞赛套路(南拳除外)中,只允许选做一次跪步,亦可不选”等。这 些规定又一次限制了套路的编排动作,使武术套路不断向正确轨道上发展。此外,《规则》对步 形、手形、平衡组别进行了一定的要求和规定,并规定任何器械的反柄不得装弹子等带响物,任 何器械除安装起固定作用物品外,不得有任何附加物。

- 1996年修订和施行的《规则》,具有较大的改动。

首先,《规则》首次设立竞赛监督委员会,其主要职责是监督仲裁委员会的工作;监督裁判 人员的工作以及对各单位领队、教练和运动员行为的监督。竞赛监督委员会的设立,为改善赛 制,维护竞技武术的健康发展起到了重大作用。同时,增加了总裁判长“发现裁判员在评分中 有明显不合理现象,有权责成裁判长进行调整”;“在宣布最后得分之前,有权直接进行调整”。 同时,还增加了“在比赛进行中,运动员有不正当行为或裁判人员发生严重错误,有处罚的权 力”。

其次,将裁判员分成两组,一组打动作完成分,一组打演练水平分。这种分别评分的方法, 克服了裁判员凭主观印象评分的弊端。

再次,《规则》规定套路的起评分为9. 8分,明确规定创新难度的分值为0. 2分,目的是促 进竞技武术向着“高、难、新、美”的竞技方向发展。增设这一内容,是为了提高套路的观赏性; 同时,增强裁判评分的客观性和区分度。

1996年《规则》的出台,使武术竞赛规则有了质的改变,它的实施进一步完善了武术竞赛 机制,从而为武术进入奥运会迈出了坚实的一步。

随着武术运动的发展,武术在世界上的影响日渐扩大,为了将带有浓厚的中国文化特点 的武术顺利推进奥运会,国家武术竞赛规则制定者,结合奥运会竞赛规则的一般特点,在2002 年对原有的《规则》进行了大胆的改革,主要体现在以下几个方面。

首先,评分裁判员由1996年的两组分为A、B、C3组,由评判动作质量分的裁判员3名(A 组),评判演练水平分的裁判员3名(B组)及评判难度分的裁判员3名(C组)组成,这样细致 的分工使裁判员评分更加准确、客观,从而减少了主观上的不利因素,对比赛的公正、准确性有 较大的帮助;

其次,自选项目(长拳、太极拳、南拳、剑术、刀术、枪术、棍术)的各项比赛的满分为10分, 其中动作质垃的分值为5分,演练水平的分值为2分,难度分值为3分;其他拳术器械、对练、 集体项目的满分均为1。分,其中动作质量分值为5分,演练水平的分值为5分。由此可见,所 有项目的动作质量分值与原先规则的分值相比分值缩小,其划分的范围(动作规格其他错误的 扣分标准)更细,所占的分值比例就愈小。而演练水平的评分标准均分为3个档次9个分数 段,有助于组裁判的分数的评定;

再次.由于1996年《规则》设置了指定动作,造成了套路形式模式化严重,个人风格特点不突 出的弊端,因此,新的《规则》结合奥运会项目中的艺术体操、花样游泳等表现难、美娱项目的规则 特点,取消了指定动作,把难度动作的等级分为A、B、C三级,每个等级又划分了各自的难度系 数,使其难度指标更合理化。同时把创新动作难度的申请提高到B组(含B组)以上的动作难度, 有利于充分发挥运动员的技术潜能,促进竞技武术朝着“高、难、新、美”的技术方向发展。

目前,新规则的出台已开始在武术竞技赛场上应用,它的制定模式已经与国际体坛规则相 适应,对武术进入奥运会将起到极大的推动作用。

二、武术套路规则简介

武术套路规则共分3章27条,对于竞赛组织机构、竞赛要求和竞赛办法、评分方法与标准 作出了具体的规定和要求。为方便大家了解套路比赛,我们从以下两个方面来进行阐述。

(一)竞赛的一般常识

- 执行裁判人员组成

总裁判长1人、副总裁判长1〜2人。裁判组设裁判长1人、副裁判长2人;A组评分裁判 员2〜3人;B组评分裁判员3人;C组评分裁判员2~3人。编排记录长1人,检录长1人。

- 竞赛类型划分

个人赛、团体赛、个人及团体赛。按年龄可分为:成年赛、青少年赛、儿童赛。

- 竞赛项目

长拳、太极拳、南拳、剑术、刀术、枪术、棍术、太极剑、南刀、南棍、传统拳术、传统器械、对练 项目和集体项目。

- 竞赛年龄分组

成年组、青少年组和儿童组。

- 比赛顺序

在竞赛监督委员会和总裁判长的监督下,由编排记录组抽签决定比赛顺序。

- 检录

运动员须在赛前4min到达指定地点报到,参加检录,并检查服装和器械。

- 礼仪

运动员听到上场点名时和完成比赛套路后,应向裁判长行抱拳礼。

- 得分相等的处理

个人分别以难度分高者、以完成高等级难度数量多者、以演练水平分高者、以演练水平扣 分少者、以动作质量扣分少者顺序排列名次。全能或团体以比赛中获单项第一名多者列前,依 此类推。

- 竞赛有关规定

(1) 难度填报:参赛的运动员必须根据竞赛规则和规程要求选择难度和必选主要动作,于 赛前20天在规定网站填报“武术套路难度及必选动作申报表”,并确认打印,签字、盖章后寄往 赛会(以到达邮戳为准)。

(2) 套路完成时间:长拳、南拳、剑术、刀术、枪术、棍术、南刀、南棍套路:成年不少于青少年(含儿羞)不得少于太极拳、太极剑自选套路为太极拳规 定套路为5〜6练不得少于集体项目为传统项目,单练不得少 于

(3) 比赛音乐:规程规定的配乐项目必须在音乐(不带歌词)伴奏下进行,音乐可以根据套 路的编排自行选择。

(4) 比赛服装:裁判员应穿统一的服装,佩戴裁判等级标志;运动员应穿武术比赛服装。

(5) 竞赛场地:个人项目的场地为14m长,8m宽。集体项目的场地为长16m、宽14m。场 地四周内沿,应标明5cm宽的白色边线。场地的地面空间高度不少于8m两个比赛场地之 间的距离6m以上。

(6) 比赛器械:国家体育总局武术运动管理中心指定的器械。

(7) 比赛设备:大型比赛必须配备摄像机4台,放像设备3台,电视机3台,以及全套电子 评分系统和音响系统。

(二)评分标准与办法

武术套路各项目评分均为10分制。自选项目动作质量分为5分(A组),演练水平分为3 分(B组),难度分为2分(C组)。传统项目或无难度的自选项目动作质量分为5分(A组),演 练水平分为5分(B组)。

- 动作质量的评定与动作质量应得分的确定

A组裁判员根据运动员现场完成动作的质量,按照“动作规格常见错误内容及扣分标准” 的要求,用动作质量的分值减去各种动作规格错误和其他错误的扣分,即为运动员的动作质 量分。

2 .演练水平的评定与演练水平应得分的确定

(1) 自选项目:B组中由1名裁判员加裁判长按照套路动作劲力、节奏及音乐的要求整体 评判后确定的等级平均分数减去另外2名裁判员对套路编排错误的扣分,即为运动员的演练 水平分。

(2) 传统项目:B组裁判员根据运动员整套的现场演练,按照劲力、节奏、编排以及音乐的 要求整体评判后确定示出的分数,即为运动员的演练水平分。取3个分数的平均数或去掉高 低分取中间2个分数的平均值为运动员的演练水平应得分。

- 难度的评定与难度应得分的确定

组裁判员根据运动员现场整套难度完成的情况,按照各项目动作难度和连接难度的加 分标准,确定运动员现场完成动作难度、连接难度的累计分,即为运动员的难度分。

- 运动员实际应得分数的确定

(1) 自选项目:动作质量应得分、演练水平应得分和难度应得分之和即为运动员的应得 分数。

(2) 传统项目:动作质量应得分和演练水平应得分之和即为运动员(队)的应得分数。

- 运动员最后得分的确定

裁判长从运动员的应得分中减去“裁判长的扣分”,加上创新难度的加分即为运动员的最 后得分。

- 裁判长的加分与扣分

裁判长执行对比赛中被确认完成的创新难度的加分,执行对比赛中套路时间不足或超出 规定的扣分。

三、武术套路竞赛裁判法

武术套路竞赛的裁判评分是以规则为准绳,以运动员现场技术发挥为依据,采用减分、给 分和加分的办法进行的。由于武术套路的评判内容多,裁判员要在短时间内完成快速、准确的 评判工作,存在一定的困难。但是,任何事物都有其内在的基本规律,只要我们在熟悉规则的 基础上,进一步总结经验,有层次地对武术套路内容认真进行观察和比较,评判工作完全是可 以做好的。

对动作质量分的评判

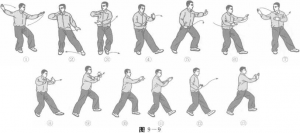

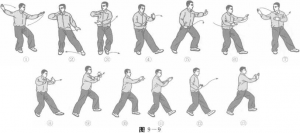

武术套路是由诸多武术单个动作所组成的,每一个完整的武术动作又是由“型”和“法”所 构成。这里讲的“型”是指手形、步形、身型。套路演练中,定势动作主要看其“型”正确与否。 这里的“法”是指手法、步法、身法、腿法、眼法、跳跃、平衡和各种器械的方法。对“法”的评判着 重要看方法是否正确,运行路线是否合理、清楚,力点是否准确等。

拳谚中的“势正招圆”实际上就是对动作“型”与“法”的基本要求。套路演练中的各种“型” 与“法”在规则中都分别有相应规格的表述,因此,熟记和灵活运用规则中“动作规格常见错误 内容及扣分标准”是评好动作质量分的基础。

对于动作质量的评分,原则是出现一次错误扣一次分,累计扣分,具体实扣。比赛场上,运 动员的演练速度很快,裁判员应在边看边记的过程中,切实把动作规格方面的扣分点一一清楚 地表示出来,以便达到快速而准确的评判目的。

(二)对整套演练水平的评判

整套演练分的评分属抽象部分评分,不像动作质量分的评判那样扣分依据较为明显、能够 具体实扣.它是通过比较法得出结果的。因此,它不但要求裁判员全面熟悉规则精神,而且还 须对所评项目熟悉了解,通过观看运动员的现场发挥水平,在全面把握的基础上,具体分析,认 清档次,使评分趋于合理。

- 对功力(劲力、协调)的评分

运动员套路演练的功力水平,主要通过劲力和协调两个方面来体现。

劲力,主要是指运动员在完成动作时对力的运用与表现。套路演练时的劲力,要求用力顺 达,发力完整,刚柔得当,力点准确。 .

协调,主要是指运动员在完成动作时,身体各部位及器械的合理配合。武术讲究手、眼、身 法、步协调一致•眼随手走,手到步到,上下相随等等,这些都是协调配合的具体要求与表现。 从整个身体而言,身法是协调与否的重要方面。

劲力与协调是相辅相成、不可截然分开的统一体。劲力的完整需要周身的协调作支持。 僵硬、松懈、蛮劲都是身体各部位不协调的结果。劲力是协调的体现,协调是劲力的基础,二者 一方出现毛病,必然会同时影响到另一方。因此,对此部分的评分,需要考虑到它们的相关性。

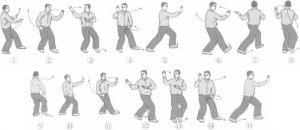

- 对演练技巧的评分

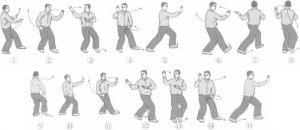

套路既然是武术的一种表现形式,那么,武术套路竞赛必然讲究演练技巧。演练技巧包括精神、节奏、风格三方面。

精神,主要是指内在心志活动的表现。武术套路的演练者应该是精神贯注,形神兼备,具 有攻防意识和战斗气势。精神主要通过眼神来体现。拳谚中的“眼无神,拳无魂”形象地说明 了神志和目光是表现精神的重要“窗口”。

节奏,主要是指对动、静、快、慢之间关系的处理技巧。不同拳种,对节奏也有不同要求,例 如长拳节奏鲜明,快速有力,与太极拳的缓慢柔和、绵绵不断就有明显区别。一般来讲,套路演 练时的节奏处理也要富有韵律感,该快的令人振奋,该慢的耐人寻味。那种杂乱无章的一快到 底或者毫无生气的平淡乏味都是不可取的。

风格,主要是指整个套路的技术特点和运动风貌。评判此方面,首先要看演练者的动作技 术演练是否符合项目的特点要求,看他体现项目的技术特点和运动特色的程度如何,是否掺杂 有与本项目技术特点及运动规律不相融洽的其他动作等。

对编排(内容、结构、布局)的评分

套路编排对演练效果、得分高低有着直接的关系。编排包括内容、结构、布局三方面。

内容,主要是看整个套路中,基本动作、技术方法是否充实、全面,是否具有代表性。内容 空洞、单调或多有重复现象者、缺少规则规定的内容,都应予以扣分。

结构,主要指套路中动作的衔接与安排是否合理、紧凑,段与段、组与组、动与动之间的衔 接是否顺畅、和谐、巧妙,动作是否有起伏转折、富于变化等。

布局,主要指整个套路演练对场地的运用是否合理、恰当、均衡,是否富有变化。任何偏 重、局限、呆板的布局都须酌情扣分。

关于整套演练方面的评分,不同项目有不同的风格和特点,在处理好各方面关系的同时, 也要兼顾到动作质量完成部分的有关情况。如果运动员在比赛中连连失误,那么,其演练技巧 方面势必会受到影响。这些都需要裁判员认真总结经验,切实得体地把握好评分尺度,不能前 紧后松,也不能前松后紧。尤其是对不能在同一时间、同一场地全部完成评判的项目,一定要 注意到前后尺度的统一性。总之,整套演练部分的评分要纵观全面,综合判断,整体比较,按三 档九级给分。

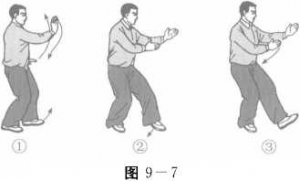

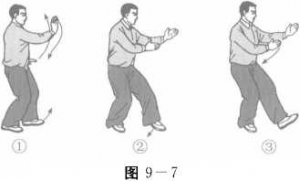

(三) 对难度动作的评分

难度动作是竞技武术套路发展的必然产物。设置它的目的在于增加竞技武术套路的可比 性和裁判员评分的区分度。比赛过程中,运动员对难度(包括连接难度)动作完成得成功与否, 直接影响他的比赛成绩与名次。因此,评判难度动作首先要熟练难度动作的规格.要求,熟悉完 成难度动作过程中常见的毛病与扣分要点,善于总结评判经验,能眼明手快地对难度动作进行 准确评分。

(四) 对其他错误的扣分

其他错误扣分是指裁判员对比赛中运动员完成动作技术时失误的扣分。自选套路、其他 拳术、器械、对练项目、集体项目都有相对应的“其他错误内容及扣分标准”。裁判员应对规则 规定的扣分内容和相应的扣分分值熟记在心,评分过程中做到熟练执行。按其他错误出现一 次扣一次,将扣分点及时记入评分表中。一个动作同时出现两种以上错误时,应累计扣分。

第八章武术运动与套路

第一节武术套路及特点

一、武术套路

(一) 武术套路简介

套路是中国武术中的一种独特形式,也是区别于其他武术的一大技术特征。

武术套路就是一连串含有技击和攻防含义的动作组合。中国武术各家各派都有表现自己 门派特色的许多套路,而且套路多是循序渐进的,初学者和练习很长时间的人学习的套路是不 同的。目前的武术运动员虽然同时很快的学会多种风格迥异的套路,但是对于其技击和攻防 含义大多并不清楚。

传统武术中,套路练习初期多是分开来一招一招练的,让学习者体会运气使力,攻防技击 的含义。而这种练习反复不断地进行,正是为了在实战中能够条件反射式的使出相应的招式, 也可以仔细体会招式的功效。例如,号称“半步崩拳打天下”的形意拳大师郭云深,对敌总是使 用一个招式崩拳,而且严格来说只是半个招式,但是却足以击败对手。

(二) 武术套路发展的动因

武术套路发展的动因要从人的生理需要、心理需要以及武术本身的社会功能等三方面来 阐述。

武术是我国特有的传统体育项目,是中华民族文化遗产中的瑰丽珍宝。它既有健身作用, 又有技击性能,还由于它内容丰富,形式多样,对活跃文化生活有重要意义。新中国成立后,武 术成为最广泛、最普及的运动项目之一,得到了蓬勃而健康的发展。同时,通过国际体育交往, 我国武术已开始流行世界,逐步为世界各国人民所喜爱。

武术运动主要包括技击和套路两种运动形式,武术套路是以技击动作为素材,根据攻守进 退、动静疾徐、刚柔虚实等矛盾运动的变化规律编成的整套练习形式,被称之为“套路运动”。 -般认为,套路运动是技击的高度提炼和艺术再现,它来源于技击,又高于技击,是武术的最高 表现形式。它之所以是武术的最高表现形式,就在于它来自技击,而又进一步规律化、艺术化。 正如文学艺术来源于生活而高于生活一样,套路中绝大多数动作取材于技击,仍保持了实用技 击的一面,既具有攻防特点,又具有健身意义。

- 人的生理需要是套路运动得以产生和发展的起因

在原始社会时期,生产力低下,庞大而凶猛的野兽对原始人的生存是一个主要的威胁。狩

猎,是原始人类为了维护生存所必需的活动。一个猎手,同时也是战士,战斗时的武器,也就是 狩猎的工具。严酷的生活条件,迫使人类不断地改善自己的体力和智力,并在集体劳动过程中 及部落战争中发展徒手或简单武器的攻防格斗技能。如拳打脚踢、躲闪、跳跃、摔跌等,这就是 拳术的萌芽。劈、砍、扎、刺、撩则是武术长短器械使用方法的萌芽。可见,武术起源于生产 劳动。

当战争胜利后或劳动休息时,人们往往会把战斗和狩猎致胜的技术以“舞”的形式表演一 番以示威武和荣誉。用这种“舞”的形式把攻防动作予以抽象再现,目的是抒发自己的心情感 受或表演一下技击方法。在战争中动用成功的一拳一腿、一击一刺没有固定的动作规格,因而 在舞练的过程中也没有呆板的程式。经过漫长的历史岁月,随着社会物质生产的发展,人们的 技击方式及“舞”的形式都在不断提高。这种没有程式的舞练逐渐变成了有程式和表现主题的 “武舞”。以后“武舞”随着“舞”的艺术因素不断增多,“武”的攻防格斗因素减少,而成为专门供 人欣赏的一种艺术活动,而“武舞”中的舞练形式及丰富的演练技巧都成了以后套路技艺中的 主要内容。

人的心理需要促进套路运动的产生和发展

武术的套路运动作为人为的艺术,它的产生和发展必定受到人类的制约和推动。人们在 满足了最基本的生理需要(维持生命)以后,接着而来的便是心理需要了。心理需要的满足也 就是人们各种情趣的满足,这种情趣不是一层不变的,它是随社会物质生产的发展而发展。武 术套路运动作为一种艺术要想得以持续不断地发展下去,也势必随人们审美情趣的改变而改 变,这是它得以存在和发展的必然规律。

原始社会,由于生产力低下,战争繁多,“武舞”虽是经过加工提炼过的技击动作,但它仍较 近于实战。到了中国古代文化高度发展的唐代,由于国力强盛,经济繁荣,对外贸易发达,文化 交流频繁,为各种艺术的繁盛创造了有利条件。我们可以从唐代诗人杜甫所描绘的《观公孙大 娘弟子舞剑器行》里看出当时“武舞”的特点和性质。“昔有佳人公孙氏,一舞剑器动四方,观看 如山色沮丧,天地为之低昂……”从这首诗中,我们可以看出它和原始社会中“武舞”的区别。 即原始社会的“武舞”有实战意义,而后者则更多的是从表演艺术效果为主,我们当然可以认为 这和社会物质生产水平及人们审美观的发展而发展有关。

套路是由许多连续活动的技击动作和艺术动作构成的。人们不仅能从这些动作中获得外 在形体美的感受,而且还能从动作力度的强弱、运动速度的快慢、沉浮节奏上的对比中获得国 画般意境美的感受,使人们产生无限的联想。这种联想的产生,可以使人们的感情得以抒发, 而得到愉快的情感体验。套路除具有较高的欣赏价值外,还具有较强的健身价值,它的健身价 值和欣赏价值一样,从套路萌芽之日起就被人们所认识了。正是人们健身和艺术欣赏的需要, 才使其得以产生和发展。

- 套路的自身功能是其产生和发展的根本动因

武术套路源于技击,我们可以从武术套路的绝大多数动作都体现了攻防的方法中得以证 明,但它又不同于技击。如果用套路中的动作来进行实战显然是不符合实践需要的。因此,套 路不等于攻防实战,它是技击动作经人们改造、组织和提炼后再加入其他艺术内容串连编排而 成的。随着时代的发展,物质生产越加丰富,套路内容和各种演练技巧就越加多样,从而出现

了像“木兰拳”等这样很少有实战技术意义的观赏和健身类拳术。

构成套路内容的动作不具备实战技击的要求,这种性质决定了套路的发展方向。在套路 尚未完全成形以前,从历史文献记载中,我们可以看到武术套•路或是武术套路的雏形是多以 “武舞”或“健舞”的舞蹈形式出现的。如《干戚舞》、《东海黄公》、《破陈乐》等,这些“武舞”表现 与技击有关的场面都是从实战的动作中加工提炼编排而成的,而“武舞”的目的:一是伸展人们 的筋骨,锻炼人们的身体;二是表现生活,从昔日战争和人兽相斗场面的再现中激发人们的情 感,使人们产生一种美的享受。

套路内容多数取材于技击,因而技击内容的发展无疑也将促进其形式——套路的发展。 殷周交替时出现了朴素的唯物主义的阴阳五行学说。春秋战国时期的民间武术家越女是把 “阴阳五行学说”运用到武术技击中的古代前人之一。在《吴越春秋》中越女所谈的创术之道, 精辟地阐述了动与静、快与慢、攻与守、虚与实、逆与顺等矛盾的辩证关系,这种用阴阳这一古 代哲学的朴素的辩证法来解释剑理的思想对以后套路的演练风格起到了巨大的推动作用。后 人把实战技击中的阴阳学说运用到套路中,并加以改造使其为套路的演练效果服务。从今天 的“刚柔虚实、动静疾徐、起伏转折”等套路节奏转换的特点中,不难看出这一影响所产生的效 果之大。正是这种节奏的参入,套路才得以能充分表现攻防技击含意的艺术效果和感染力,才 使得其更加符合人们健身和审美的需要。在表演和演练的过程中,通过这种节奏所组织起来 的步法、动作、姿态和动作组合,实际就是套路表演中动作意义的主要提示,从视觉和本体感觉 上感染观者和练者,从而直接从套路演练中感受套路动作的寓意。所以,套路这种功能的存在 是它得以产生和发展的根本动因。

(三)武术套路的分类

武术套路运动主要有拳术、器械、对练和集体项目等。

- 拳术

拳术种类繁多,有姿势舒展、节奏分明、刚劲快速、动作灵活的长拳;有柔和轻灵、呼吸沉 静、绵绵不断、刚柔相济、行云流水般的太极拳;有拳势刚烈、发力完整、步法稳固、四平八稳,以 声助气、以气催力、节奏明显的南拳;有动作简练、发力沉实、踊跃直吞、朴实刚脆的形意拳;有 沿圆走转、势势相随、身捷步.灵、随走随变的八卦掌。此外还有太极、通臂、劈挂、翻子、地躺、象 形等数十种风格不同的拳种。

- 器械

根据形状和使用方法可分为,长器械如枪、棍等,短器械如刀、剑等,双器械如双刀、双钩 等,软器械如三节棍、九节鞭等。

- 对练

两人或两人以上,按照预定程序进行的攻防格斗套路。要求意识逼真,动作熟练,配合默 契。分为徒手、持器械及徒手与持器械对练三种形式。

- 集体项目

六人或六人以上的徒手或持器械的集体演练。中间可穿插对练动作,并有一定的图形变 化和音乐伴奏。

二、武术特点

(一) 攻防技击性

武术作为体育项目,动作具有攻防技击性仍然是它的本质特征,如散打的技术与实用技击 术基本是一致的,集中体现了武术攻防格斗的特点,只是从体育的观念出发,以不伤害对方为 原则,严格规定了禁击部位和保护器具。作为中国武术特有表现形式的套路运动,虽然拳种不 同,风格各异,有的还具有地方特色,但无论何种套路,其共同特点是以踢、打、摔、拿、击、刺等 攻防动作构成套路的主要内容。虽然套路中不少动作的技术规格在原技击动作的基础上略有 变化,或因连接贯串及演练技巧的需要,穿插了 一些不具备攻防意义的动作,但通过一招一式 表现攻与防的内在含义仍然是套路技术的核心。

(二) 内外合一、形神兼备的民族风格

讲究动作形体规范,又求精气神传意,内外合一的整体运动观,是中国武术的大特色。 所谓内,指人的精神、意识和气息的运行;所谓外,指人体手眼身步的活动,如太极拳要求“以意 识引导动作”,形意拳讲究“内三合、外三合”。套路演练在技术上特别要求把内在的精气神与 外部的形体动作紧密结合,做到手到眼到,形断意连,使意识、呼吸、动作协调一致。这一特点 充分反映了武术作为一种文化形式在长期的历史演进中倍受中国古代哲学、医学、美学等方面 的渗透和影响,形成独具民族风格的运动形式和练功方法。

浏览2,652次