《大宋宣和遗事》可以说是《水浒传》最早的底本,这部成书于宋末元 初的话本,其中着力叙写的都是武打较重的情节,如“杨志卖刀”、“智取生 辰纲”、“宋江杀惜”等。到元杂剧里,这些水浒故事中的武打片断,以短剧 形式大量出现,如《燕青射雁》、《燕青博鱼》、《武松打虎》、《病杨雄》、《一 丈青闹元霄》、《张顺水里报冤》、《鲁智深大闹黄花峪》等。关于黑旋风李逵 的戏目则更多:《李逵负荆》、《黑旋风斗鸡会》、《黑旋风大闹牡丹园》等,据《录鬼簿》记载,有十多个之 多。元杂剧中,已把宋江三 十六人发展为~百零八将。 不少英雄人物较突出的个性 描绘,就是经过这些评话、 戏曲和书会才子的不断丰富 积累而由作家施耐庵的创作 的,最终成为千古不朽的名 著。《水浒传》的成书,自有 其文学本身发展的规律可 循,但一个重要的因素却往往为文学史学界所忽略:那就是武打艺术的发 展是《水浒传》独具异彩、是众多的梁山好汉活显起来的重要因素。

不只《水浒传》是如此,与它同时出现的《三国演义》、《西游记》、《封 神演义》等一批长篇章回小说,书中都有大量的精彩的武打描写,而且各具 特色。这些当然不都属于严格意义的武侠小说,但它们的产生和发展都和武 术文化有关,和自古以来武侠诗、文和传奇的发展影响有关,和中国武术至 明代得到飞跃发展有关。明代以来,中国拳种器械空前丰富,而且理论著作 之多,又是前所未有的。如唐顺之的《武编》,俞大猷的《剑经》,郑若曾的 《江南经略》,戚继光的《纪效新书》,何良臣的《阵记》,程宗猷的《少林棍 法阐宗》、《长枪法选》、《单刀法选》,茅元仪的《武备志》,汪伯言的《白打 要谱》,王余佑的《拳术》等。在这个时代,大量武术专著的出现和《水浒 传》、《三国演义》、《西游记》等以武打艺术描写为特色的长篇小说的创作, 绝不是时间上的偶然巧合,而有其必然的特殊的文化内涵和背景。

如果没有赤壁之战的连环计、七擒孟获的战斗事件、诸葛亮的料事如 神、温酒斩华雄、单刀赴会的壮举、关羽的英雄气概、张飞喝退百万曹兵和 芦花荡夜战马超的神采、赵云长坂坡单骑救幼主的勇冠三军这些浪漫主义的 传奇描写,许多英雄就不会像今天这样鲜明和生动。

孙悟空大闹天宫的廛战,三打白骨精的火眼金睛,这些带有魔幻色彩的

武打描写,又独具神采,它成了中 国特有的科幻小说的先驱。

武打描写,又独具神采,它成了中 国特有的科幻小说的先驱。

这三部长篇,其武打艺术都 有各自的规律,简单的说,《水浒 传》写草莽英雄,市井豪杰,武打 逼真,很多武术招法、力度被直接 运用。传说施耐庵武功甚高,写 《水浒传》时曾让人谱画一百零八 位好汉,既琢磨他们的性格禀性, 又探讨其武艺招数。此传说恐有一定根据。

《三国演义》写汉末魏、蜀、吴三国纷争,以谋略、设计为其战斗内涵, 具体招法术式并不细致,然而气氛的渲染、前文后续的铺垫都做得很足。作 品中主要人物,都是在战争或武打中展现其性格和精神风貌的。《三国演义》 是根据《三国志》及裴松之注为依据创作的历史小说。作为史书的《三国志》 描绘战争与武打都极简略,如赤壁之战的记载,在《三国志》中就很简单, 而到了《三国演义》中,却有了长达八回的篇幅,把这场战争渲染得波澜壮 阔、淋漓尽致。特别是在决策阶段,写孙刘联盟的形成,孙吴内部战和两派 之争,处处突出孔明的作用,强调谋略第一、攻心为上的兵家思想。在双方 备战阶段,又抓住曹军不习水战的要害,写周瑜与曹操隔江斗智,曹操两次 派蒋千渡江劝降刺探,都被周瑜识破并利用,而周瑜每设一计,皆被孔明识 破,从而突出诸葛亮之智慧。作者完全据史以陈,写周瑜、孔明之斗智则全 是想象,在这场大战争的铺写中,为后世武侠小说树立了 “徘徊在历史与想 象之中”的典范。

值得提及的是赤壁之战在写金戈飞镐、水陆交攻的大战中,还运用了许 多闲笔,以抒情的笔调点染了孔明饮酒借箭、庞统挑灯夜读、曹操横槊赋诗 的插曲。使整个故事回旋曲折、山环水绕,情致非凡。显示了作者写战争的 独到匠心。

以战争写历史,以武打突出人物的性格,正是作者巧妙地利用了中华民武术文化与修身

族对武术的崇尚和喜爱,通过高超的武艺,塑造了关公、张飞、赵云、马超、 黄忠等五虎上将的形象,才使这部以现实手法创作的历史题材的小说,赢得 了亿万读者。

族对武术的崇尚和喜爱,通过高超的武艺,塑造了关公、张飞、赵云、马超、 黄忠等五虎上将的形象,才使这部以现实手法创作的历史题材的小说,赢得 了亿万读者。

然而《三国演义》这部以描写数百次战争为中心的历史小说,在写战争 场面时却完全背离了战场的真实。众所周知,历史上的战争,特别是大规模的战争,都是以阵法为主。早在春秋战国时代,阵法已经非常讲究。古代军 队中有车兵、骑兵、步兵,又各有自己专用的兵器,阵的作用就是按照合理的配合,充分发挥各兵种和各类兵器的集体的战斗力。高明的将领,就是根据敌我双方的兵力兵种、地势地形,料准敌方的阵战布置,恰当地投入自己的兵力,最大限度地发挥各兵种和兵器的战斗力。但是《三国演义》中除了马谡在镇守街亭时,有过营寨布置和少数战阵的影子外,多数战斗的模式是:两军相遇,大将拍马向前,互相通报姓名之后,刀来枪往。能者一刀砍落弱者,棋逢对手之时就要大战三百回合,有时不分胜负,各由压阵将领宣布鸣锣收兵。有时又要挑灯夜战!遇到一比一的战斗不胜,就有二战一或二战一的场面。刘备、关羽、张飞三战吕布就是一例。不管是西蜀的五虎上将,还是曹营的许褚、典韦、张辽,东吴的吕蒙、凌统、甘宁……这些有名的大将,都是在这些大比武式的会战中展示了自己的风采。长坂坡的白袍银枪常山赵子龙是如此,须发苍然的老将黄忠依然是如此。正是《三国演蜀主刘备义》的这些战斗的描写,才使他们的英名留芳千古,至今仍活跃在戏曲舞台上。《三国演义》中较为精彩的情节,不少是用武打来描写的,这类武打的描写,很为近代武侠小说所借鉴。从金庸、古龙的作品中可见此类只闻其声、不见其形却把杀打气氛造足造够的高明写法。

《西游记》尽管写的是神魔怪佛,暗中还隐藏着谜一般的隐喻,但真正 写到武打争斗时仍然是武术的路数。甚至招法名称亦与人间打斗无异。第三 十一回孙悟空与黄袍怪斗法一场就完全是凡人比武较量的路数:好猴王,双手举棍,使一个“高探马”的架子。那怪不知是计,见 有空儿,舞着宝刀,径奔下三路砍,被行者急转个“大中平”,挑开他 那口刀,又使个“叶底偷桃势”,往妖精头顶一棍,就打得他无影无踪。 那孙大圣与混世魔王的较量更为好笑,完全是市井武林的争斗,看不见 神魔妖怪的法术:那魔.王伸手架住道:“你这般姓矮,我这般高长,你要使棒,我要 使刀,使刀就杀了你,也吃人笑,待我放下刀,与你使路拳看。”悟空 道:“说得是,好汉子,走来!”那魔王丢开架子便打,这悟空钻进去 相撞相迎这里既有拳路,又看出孙悟空使的招数,乃是以体小力弱对高大汉子常 用的挨膀挤靠(相撞相迎),完全是武术套路。正是这些群众喜爱的武术技 法的描叙,才使这部驰幻入魔、上天入地的神魔武打小说让人感到亲切可 信,醒脾解颐。

《西游记》中描写的兵器,也都是人们熟悉的武术器械,孙悟空的“如 意金箍棒”重达一万三千五百斤,而且能大能小,看起来神妙异常,细究起 来,也不过是明代武场常用的棍而已。

《三国演义》以大将比武的方式,描写古代战争,背离了历史的真实,只 取艺术的真实。而以描绘宋代绿林好汉为内容的《水浒传》中,大量斗拳比 棒的场面,却是宋元以至明清时武林的真实写照。这部经过数百年民间流传 不断丰富而又经过深谙武学的作家施耐庵再创造的长篇巨著,不只塑造了千古 不朽的众多英雄形象,也保留了武术在民间传承的真实史料。虽然在武打场面 的描绘上,作者有夸大、渲染之词,但较真实地记录了许多有关武艺、兵制、 兵器与当时武林常用的术语,及当时军中和民间武术的真实情况。这一点对于 武术文化的发展是很有意义的。正由于此,武术家马凤图说:“研究武术的人, 不能把《水浒传》当一般小说看待,它里面有真实可信的材料;《水浒传》之 于武术,其功绩不亚于戚继光的《纪效新书》。”这真是行家的真知灼见。《水

浒传》中的拳脚功夫,如“武松打虎”、“醉打蒋门神”、“鲁智深拳打镇关西” 等,招招式式都经得起行家里手推敲,打得合情合理、有声有色。

“以拳打镇关西”为例。鲁提辖激怒恶霸郑屠之后,凶人恼羞成怒,“右手拿刀,左手便来要揪鲁 达”,这种有攻无防的笨 把势,焉能唬住艺高胆大 的鲁提辖,却“被这鲁提 辖就势按住左手,赶将入 去,望小腹上只一脚,腾 地踢倒了在当街上”,跟 着踏住胸脯,一边骂,一 边“提着那醋钵儿大小拳 头”,“扑的只一拳,正打在鼻子上”,第二拳打眼眶眉梢,第三拳“太阳(穴) 上正着”。这三拳一打鼻,二打眼,三打耳。三拳的功架和攻击部位准确可信。

再如武松巧用“玉环步、鸳鸯腿”醉打蒋门神一段:武松先把两个拳头在蒋门神脸上虚澎一澎,忽然转身便走。蒋门 神大怒、抢将来,被武松一飞脚踢起,踢中了蒋门神小腹上,双手按了, 便蹲下去。武松一建,典将过来,那只右脚早踢起,直奔蒋门神额角上, 踢着正中,往后便倒……

《水浒传》中关于器械武艺的描绘,更显示出作者武学修为的不凡。

如第五十七回所写的徐宁的“钩镰枪谱”:马上使枪,上中七路,三钩 四拨,一搠一分,共使九个变法;步行使枪,先使八步四拨,荡开门户;十 二步一变,十六步大转身,分钩镰搠缴;二十四步,挪上攒下,钩东拨西; 三十六步;浑身盖护,夺硬斗强。诗证:四拨三钩通七路,共分九变合神机, 二十四步挪前后,一十六翻大转围……这套枪谱如何演练出来,今已失传, 但从其对枪路、枪法和与之相应的步法、身法、进攻方向和部位的明确看, 绝非虚玄莫名的虚套。

《水浒传》对枪的使用的“拦、拿、扎”法,多次批讲,招招属实,可谓真功力的艺术再现。

《三国演义》可谓表现大将风度的“长靠”武打、马上征战的范例;《西游记》则属诙谐朴刀和棒是《水潸传》好汉常用的武器, 武松打虎用哨棒,李逵杀虎用朴刀。林冲棒打 洪教头,王庆棒打卖艺汉,都是真实可信又令 人回味无穷的武打艺术描写,而最令后世武 者与文人欣赏的是九纹龙史进与其师傅王进 较量的描写,对比武场上的战略战术要求和棍术技击技巧,都做了精致的描叙。

林冲雪夜上梁山

灵巧的“短打”;在《水浒传》则可说是兼长短打于一体,融马、步战于一炉,内容丰富,形式多样。《三国演义》所宣 扬的桃园结义;《西游记》一再表现的师徒之义;《水浒传》的绿林豪杰之义, 影响了武术界,影响了中国传统文学艺术,也影响了后来的武侠文学。由于 这些名著对武技的绘声绘色的描写和赞誉,对中国武术的丰富和发展、传播 都产生了巨大的影响,对拳派器械的丰富发展,也起了独特的催发作用。民 间传承如此,即是正统的军事家也不自觉地接受了这些小说所描写的武艺和 兵刃,将其奉为“科学的记录”,这实在是文艺作品感化作用的一件奇闻。明 代军事家何良臣在他的《阵记》中谈到各种武术技法时云:“剑用则有术也, 法有剑经,术有剑侠,故不可测,识者十氏焉,惟卞庄子之纷绞法,王聚之 起落法,刘先主之顾应法,马明王之闪电法,马超之出手法,其五家之剑, 庸或有传,此在学者悉心求之,自得其秘也。”刘备的武艺,《三国志》中仅 有寥寥几笔简略记载,而《三国演义》中有几处描写他马上舞双剑的情节, 但是也没显出他有什么高明的招法。根据前文所叙兵器演变的历史,剑在汉 末已渐为环首刀所代替,更何况马上征战,短剑很难施展。但到何良臣的时 代,刘先主竟成了剑法一派的创始人,何氏之言,显有确据,明代托名刘先 主所传的“顾应法”剑术,显然有一定的地位,才被何氏表明为千古剑法中 五大家之一。创造顾应法剑术的武术家,可能是受了小说《三国演义》的影响,托刘备之名传自己之艺。

更为有趣的是,至今仍在武术表演中常用的关羽的大刀,它不只是一种 流传数百载的专名武器,而且有多种套路。如西南地区流传的《关公十八 刀》、山东流传的《春秋定汉刀》,中国人谈起来,差不多都知道关老爷耍大 刀的故事。“青龙偃月刀”或称“偃月刀”是关羽的兵器,在古今武术著作 中已成定论,而且奉为“大刀之祖”。明人王圻《三才图绘》中说:“关公偃 月刀刀势既大,其三十六刀法,兵仗遇之,无不屈者。”天启元年(1621), 茅元仪费时十五年写成的《武备志》也说:“刀见于五经者八种,今所用惟 刀 钩镰刀。”最近出版的《中国武术大辞典》在 称:“世传为三国蜀汉名将关羽所用。《庶物共名

疏》:’关壮缨,青龙偃月刀,一名冷艳锯。’《三 国演义》第五回:’云长一见,把马一拍,舞八 十二斤青龙偃月刀,来夹攻吕布。’又简称青龙 刀。《三国演义》第七十七回:’普净仰面睇视, 只见空中一人骑赤兔马,提青龙刀……普净认 得是关公。’”在同一辞典中,又设《偃月刀》条 释曰“大刀名。……称关羽所用的刀名青龙偃 R月刀,简称’青龙刀‘、‘关刀'等等。世传青 龙偃月刀刀体阔大,造型甚雄伟,常见于武术表演中,但这种刀并无临阵实用之价值。明茅 I 元仪《武备志》卷-百三《军资乘•器械》:'偃月刀以之操习示雄,实不可施于阵也。’亦写作’掩月刀'这后一条注释认为这种刀“并无临阵实用之价值”,但又如何解释前一 条中两次引用的关羽手提八十二斤偃月刀上阵的事实呢?其实,历史上的关 羽并不使刀,《三国志•蜀志》写他斩名将颜良时是“刺良于万众之中”,可 证当时关羽使用的兵器是矛或戟,而非大刀。事实上从三国出土的文物中, 从来没有发现过供骑兵使用的大刀,而最常见的是步兵使用、替代了宝剑的环首刀。是小说家和说书人的艺术创造了关羽的“青龙偃月刀” o《三国演义》 在描绘五虎上将的兵器时,显然是做了艺术的夸张和虚构。这种虚构,才造 成了伪托的“关羽刀法”的历代传承,而且在武尤其值得提及的是《水浒传》、《三国演义》所宣扬的精神与描绘战争的 谋略、兵学,更被江湖武林和农民起义军领袖奉为楷模和经典。效仿“桃园 结义”是旧时拳派内部团结的重要形式,武林有句套话“要学桃园三结义, 莫学孙膑与庞涓”。《水浒传》的侠义精神,更为后世所推崇,明末起义军领 袖李自成和太平天国运动领袖洪秀全都打起“奉天倡义”、“替天行道”的旗 帜。洪门把他们的香堂聚义场所直称梁山泊大厅的堂名“忠义堂”。他们不把一派纷繁多姿的拳派,托名为文学作品中的一个虚构的人物,实在是 中国武术一种独特的文化风格,而在拳派传承中,还说得煞有介事。

打”等。实战中讲究借势顺力,出其不意,拳诀云:“见刚而回手,回手入 偷手,偷手而采手,采手入搂手。”器械套路有“燕青刀”、“燕青拐”、“明 堂刀”、“青龙剑”、“二郎棍”等,对拆散手有“燕青三打”、“燕青十打”、“燕 青十四手”、“五花绵掌”、“半避风短打”、“里外战”、“迎面对”等;另外还 传有轻功、硬功、保健功等。

受《水浒传》影响的拳法最有名的是“燕青拳”。据说当时为避开祖师 之名讳,又称“秘宗拳”。“燕青拳”的特点是动作轻灵敏捷,有如猿猴腾跃, 故又称“猊猴拳”。这个拳种流传甚广而且多有异名。清末民初静海人、被 称为“津门大侠”的武术家霍元甲,就是专习此派,他称之为“迷踪艺”。浪 子燕青在《水浒传》一百零八位好汉中,地位并不高,出身不过是卢大员外 的亲随,但武艺极高,拳脚、相扑皆精。《水浒传》第六十一回说燕青“一 身本事,无人比的……棍棒参差,It拳飞脚,四百军州到处惊。人都羡英雄 领袖,浪子燕青”。该门套路甚多,有“燕青十八番”、“二路十字燕青”、“燕 青霸黑”等分支。正宗所传套路,徒手有“秘宗母拳”、“练手拳”、“大小五 虎拳”、“秘宗长拳”、“燕青架”、“燕青掌”、“三步架”、“八打拳”、“四路奔势,砍、拦、扎、藏、探,多是实用招数;“武松血溅刀”显然是从武松血 溅鸳鸯楼的回目中,附会而来,动作招数刚健猛烈,翻身穿跳滚翻,极重实 效,颇能展示武二郎对贪官污吏、恶霸豪强的愤恨。以水浒人物命名的刀术, 还有善使刀的石秀,名曰“石秀成刀”。

受《水浒传》影响的拳法最有名的是“燕青拳”。据说当时为避开祖师 之名讳,又称“秘宗拳”。“燕青拳”的特点是动作轻灵敏捷,有如猿猴腾跃, 故又称“猊猴拳”。这个拳种流传甚广而且多有异名。清末民初静海人、被 称为“津门大侠”的武术家霍元甲,就是专习此派,他称之为“迷踪艺”。浪 子燕青在《水浒传》一百零八位好汉中,地位并不高,出身不过是卢大员外 的亲随,但武艺极高,拳脚、相扑皆精。《水浒传》第六十一回说燕青“一 身本事,无人比的……棍棒参差,拳飞脚,四百军州到处惊。人都羡英雄 领袖,浪子燕青”。该门套路甚多,有“燕青十八番”、“二路十字燕青”、“燕 青霸黑”等分支。正宗所传套路,徒手有“秘宗母拳”、“练手拳”、“大小五 虎拳”、“秘宗长拳”、“燕青架”、“燕青掌”、“三步架”、“八打拳”、“四路奔打”等。实战中讲究借势顺力,出其不意,拳诀云:“见刚而回手,回手入 偷手,偷手而采手,采手入搂手。”器械套路有“燕青刀”、“燕青拐”、“明 堂刀”、“青龙剑”、“二郎棍”等,对拆散手有“燕青三打”、“燕青十打”、“燕 青十四手”、“五花绵掌”、“半避风短打”、“里外战”、“迎面对”等;另外还 传有轻功、硬功、保健功等。

把一派纷繁多姿的拳派,托名为文学作品中的一个虚构的人物,实在是 中国武术一种独特的文化风格,而在拳派传承中,还说得煞有介事。

尤其值得提及的是《水浒传》、《三国演义》所宣扬的精神与描绘战争的 谋略、兵学,更被江湖武林和农民起义军领袖奉为楷模和经典。效仿“桃园 结义”是旧时拳派内部团结的重要形式,武林有句套话“要学桃园三结义, 莫学孙膑与庞涓”。《水浒传》的侠义精神,更为后世所推崇,明末起义军领 袖李自成和太平天国运动领袖洪秀全都打起“奉天倡义”、“替天行道”的旗 帜。洪门把他们的香堂聚义场所直称梁山泊大厅的堂名“忠义堂”。

清代是中国武术全面发展成熟的时代,不管南拳 北腿、内家外家、软硬气功,大多在近二百年来创立门 户。各派创立,又大多有些传说故事,而每一拳派的发 扬光大,总要有一两个卓越人物行侠于世。正如鲁迅在 《中国小说史略》中所说:“侠义小说之在清,正接宋人 话本正脉,固平民文学历七百年而再兴者也。”蒲松龄 的《侠女》、《王者》,文康的《儿女英雄传》、《三侠五

义》之类传世杰作相继产生,当然也有些单纯宣扬封建忠义伦理,格调低下, 套着那些“剿山”、“破案”、“平寇”、“拿贼”的公式,文字粗鄙,不堪卒读 的末流之作。不管人们如何说,不容置疑,武侠文艺对崇武尚义的民族气质 起了陶琢熏喧作用。自幼学击剑、喜任侠的戊戌变法主将谭嗣同和自称鉴湖 女侠的辛亥革命前驱、女英雄秋瑾等先烈,所以能慷慨赴义,以一腔热血唤 醒华夏子孙的凛然正气,不能不说有舍身取义的侠者精神的闪烁。

当代武侠小说的新兴与崛起

20世纪30年代,武侠小说成为通俗文学中最受读者欢迎的类型之一。 研究一下当时武侠小说发展轨迹,则会发现它的发展,一是受武术流派的影 响;二是由市民欣赏需要;三与当时提倡的“国术救国”的思想有关。五四运动前后,新文学运动兴起。新文学史注意了主旋律的论述,但对近 世武侠小说的兴衰因果,却极少论及,这不能不说是文学史研究的一大缺憾。

30年代初期,两位评书艺人,大师兄张杰鑫根据晚清武戏

流传的剧情和漕运线上的绿林豪杰、镖师们的故事,编创演说 了描写黄天霸之父黄三太及其师父胜英的侠义故事《三侠剑》,随之他的师弟常杰淼又根据八卦掌先师董海川的故事编演了《雍正剑侠图》,将道光、同治年间发生的武林传奇,推至雍正时代。为适应群众需要,常杰淼又找人帮助整理成文,在天津报上连载,传播更广,各报争相效尤,文人创作的武侠小说亦随之兴盛起来。当时被称为南北两派,南派以平江不肖生向恺然为代表。向氏本身就是武术家,他除了写过《江湖奇侠传》这种吸收了根据向氏的《江湖奇侠传》改编的多本电影《火烧红莲寺》,可说是中 国第一部有影响的武打片,武侠文学与现代化的大众传播媒介一电影结 缘,更增加了它的感染力量。由明星电影公司改编摄制的这部《火烧红莲 寺》,发挥了向氏之书的怪诞不经之蔽,特别是在民族危亡的年代,这种粗 制滥造的作品,确实无甚进步作用,因此它素被左翼文人斥责,但正像舞蹈 史学研究者对黎锦辉氏创建明月歌舞社的贡献做出公允的评价一样,从武侠 文艺史学的研究角度看,这部影片当时备受欢迎的状况,不能不说与国术运 动勃兴的历史情况,有一定的呼应作用。沈雁冰在《封建的小市民文艺》中 记述过这部影片对小市民的魅力:“《火烧红莲寺》对于小市民层的魔力之 大,只要你一到上映这部影片的影戏院内就可以看到。叫好、鼓掌在那些影 戏院里是不禁的;从头到尾,你是在狂热的包围中,而每逢影片中剑侠放飞 剑互相斗争的时候,看客们的狂呼就如同作战一般……如果说国产影片对于 广大的群众感情起作用的,那就得首推《火烧红莲寺》了。”沈氏作为新文学 运动的主将之一,对此片在民众中的影响做 了公允客观的介绍,民众较兴奋的是剑侠斗 剑的武打艺术。中国电影艺术是以1905年 北京琉璃厂内丰泰照像馆为京剧名老生谭鑫 培拍摄的《定军山》“耍刀”片断为开始的, 随后是名武生与名旦朱文英合拍的《青石 山》的“对刀”。这些片子当年都在大观楼 上映,实际上都是戏曲武术片,而以1928年 明星厂拍摄的《火烧红莲寺》影响较强烈。

新中国建立以后,武侠片被扫出了银 幕,直到80年代,由香港导演在大陆拍摄 '的《少林寺》为开端,武打影视才重新在中 国观众中获得地位。

武术文化与传统表

武术与杂技、舞蹈和戏曲、曲艺、木偶、皮影等动态艺术的关系更为密 切,它们之间互相渗透,互相滋养,真可以说是亲同手足。

武术与杂技

杂技是一种以超常的技巧为特征的表演艺术,它是从人类在与自然争斗 中显示自身力量和技能的由自娱到娱人的原始艺术发展而来的。可以说,它 与自卫本能升华、攻防技术积累而产生的武术同时出现在中华大地。

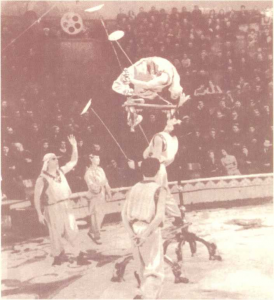

杂技比其他歌舞、戏曲、曲艺等表演艺术更接近武术。许多超绝的武 技,可以直接纳入杂技节目。中国渊源古老、数千年流传不断的杂技艺术, 也直接影响了中国武术的发展。

中国古代杂技项目可分七个方面:形体技艺,力技,投掷技,幻术,动 物戏,乔妆动物戏,滑稽。这七大项中多数项目都是直接来源于武技,或者 可以转化成武技。

同源共生和互传互补成为中国杂技与武术的重要联系。

狩猎、战争是武技产生的源泉,也是中国杂技的重要源头。“弹弓”是 早于“弓弩”的古代射猎器,它是最早的武技,同时也很快演化成供观赏的 杂技艺术。

唐人段成式《酉阳杂俎》载,“张芬曾为韦南康行军……以新涂泥壁,弹 子打’天下太平’字”。

以密集的弹子,射到泥壁上,打出“天下太平”字样,是高超准确的射 技,在这里已经成为带有娱乐性质的杂技艺术。早在宋代的瓦子诸艺中,作 为杂技节目的“射弩”,已经把射箭武技演变成赏心悦目的杂技艺术。拉硬 弓素来是武场考核的重要项目,历代武将力士,都以能拉硬弓为功夫的标 志。作为杂技节目,它不单纯是“力”的表演,而且成为单独的“拉弓”节 目。清末,北京天桥著名的杂技艺人张宝忠能同时开五张强弓,每张弓一百 二十斤,总量在六百斤以上。

石器时代就出现的“流星索”,最早本是投掷的猎具,杂技和武术几乎

同时把它改造为武器和道具。“流星锤”是软兵器中重要的一种,“强镖”则 是它的演化;杂技将其做了种种表演性的装饰和超常技巧的提炼,创造出 T “水流星”、“火流星”等难度大而形象美的技巧。

先秦的士、客阶层、不只对武术的成形和发展起了重要作用,这些技艺 高超的武士的许多特殊的技巧,也成为后世杂技的重要项目。《列子•说符 篇》那位在高跷上耍弄短剑的兰子,已把武技化为杂技,并且成为取悦诸侯、 求赏谋生的专业演员了: “宋有兰子者,以技干宋元,宋元君而使见,其技 以双枝长倍其身,属其胫,并趋并驰,弄七剑选而跃之,五剑常在空中。”

孔子的父亲叔梁纥双手托住城门的力技,与他参加同一攻伐倡国战役的 那两位武士狄鹿弥的舞轮、秦堇父的爬布,就是汉代兴盛的杂技“扛鼎”、 “舞轮”和“缘绳”之先河。这些先秦武士实际就是这些技艺的创造者。

马戏是杂技动物戏的中心节目,至今仍活跃在杂坛上。这些都是武士们 骑御之技的必然发展。从车战到骑战的演变中,也发展了养马和驯马的技 术。《诗经•鲁颂•马问》中提到的名马有“皇、骊、黄、雅、骐、骆、鱼” 等等达十六种之多。还出现了善于相马之士如伯乐那样的人物。

古时武术和杂技经常交融在一起,许多兵器成为杂技的表演道具,如 “飞叉”就是由武术器械演化而来。落魄潦倒的武林人物,常常流落江湖。打 拳卖艺和跑马卖解常常是武士们谋生的手段。杂技艺术行中也有许多武艺高 超的人物,对于中国武术的发展和普及起到了有益作用,有的还成为反抗官 府、发动和组织人民起义的领袖人物。如参加了明末李自成起义大军的著名 女将领红娘子,就是位武艺高强的走绳杂技艺人。清代康熙年间山西太原的 陈四,既是武术家又是杂技艺人。他领导的起义者,都是武艺高强的人物, 虽只有六十几人,却在九年之间,从山西进湖广,又从湖广直到云南,辗转 大半个中国。乾隆年间,山东农民起义的女将乌三娘,也是位武艺高强的杂 技艺人。白莲教的起义领袖王聪儿更是剑法高强的杂技艺人,她所领导的起 义,震动朝野。20世纪80年代的得奖长篇小说《白衣侠女》就是根据王聪 儿的史迹创作的一部传奇小说。义和团运动中的杰出女将翠云娘也是深通武 术的杂技艺人。长篇小说《红灯照》就是表现她们的文学作品。

浏览1,249次