- 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第121页。

- 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第72页。

- 《马克思恩格斯选集》第1卷,人民出版社1995年版,第72页。

- 《马克思恩格斯全集》第26卷第一分册,人民出版社1975年版,第443页。

- 《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1975年版,第121页。

化。在当代武术文化场域中,不论是课堂的教育生产、赛场的竞技生产、 拳场的民间武术生产,还是在这三大场域中的理论研究,多集中于技术 的生产、传播、消费,而忽视了技术背后的文化意义,以及文化意义的 生产与消费®。与生产相对的是消费,既然有消费,则必须有可供消费 的产品出现,在历代文化生产中,通过不同消费对象对产品的转换与重 组,使得武术有了技击、养生、娱乐、教育、审美等意义。

正如马林诺夫斯基所指:“文化显然是一个有机整体,包括工具和消 费品,各种社会群体的制度宪纲、人们的观念和记忆、信仰和习俗。” ® 就太极拳而言,它是“一种特殊的生产形式”(马克思)。按照“当代文 化生产的一个基本原则就是欲望需求”③这一理论,人类对健康和康复 的欲望需求,如同迈克尔•波伦在《植物的欲望》中谈到的:植物以其 花之美、果之甘迎合人对美景美味的贪婪,也在人之贪婪(以播种、耕 作中无穷赏其美品其味)中生根开花结果、不断繁衍壮大自我。本课题 所涉及的历史、人物等构成了燕赵武术的传承谱系,人们通过对燕赵武 术的消费和再生产,又催生了诸如拳派、门户、武侠小说、人物传记等 文化产品。

总之,“文化价值的有意义性就在于它给人们构设了令人向往的理想 世界,使人充满希望和激情,在获取人的社会性和社会价值的同时,实 现自我的升华和超越。”®任何民族的文化都是该民族精神、灵魂与尊严 的体现。文化成为当今世界综合国力竞争的重要因素,原因就在这里。 “我们的世界是一个文化的世界,文化标志着人类的发展水平和文明程 度。”®在此,燕赵武术文化无疑静静地诉说着燕赵的文明。

- 戴国斌:《武术的文化生产》,华东师范大学博士后研究工作报告,导师:吴刚教授. 20#$年&月。

- 马林诺夫斯基:《科学的文化理论》,中央民族大学出版社1999年版,第52页。

- 郑祥福等:《视觉消费与文化生产》,《丽水师范专科学校学报》,2003年第6期。

- 李燕:《文化释义》,《新华文摘》,1994年第10期。

- 邹广文:《论社会发展中的文化含量》,《新华文摘>〉,1993年第2期。

小 结

燕赵文化是以先秦时期燕、赵两国的历史、地区为中心的古代地方 文化,它以其自身独具特色的地域性文化熏陶和滋养着中国武术拳种。 反过来讲,在燕赵地域产生或传承的武术拳种,由于是在特定时期与环 境中存在的具有地方文化特性、民族传统色彩的武术文化现象,它也是 燕赵文化精髓的集中体现。鉴于不同学科领域对文化内涵有着不同的界 定,在不同历史时期,文化所强调的内涵和外延有所不同。为方便研究, 课题组将燕赵武术文化界定为:立足燕赵地域及其文化传统,以传统武 术文化为切人点,涉及燕赵武术的知识、信仰、艺术、习俗、价值观念 等内容的统称。

历史是一个权力连续性交替的过程,在该过程中,权力交替或以继 承的方式,或以鼎革的方式,但维系权力运作的文化却始终如一。正如 约翰•奥尼尔所言:“国王之薨,不是如薨所表示的那样是国王政治身体 的死亡,而是两种身体的分离——政治身体从已死的自然身体中分离出 来。表示的是国王的政治身体从一个自然身体移向另一个自然身体。” ® 正是因为权力文化所具有的稳定性,我们可将人类的发展史看做一个整 体,而鼎革变迁的朝代之间,就构成了一种系谱关系。

推而广之,从燕赵历史中走来的燕赵武术文化,朝代之间同样构成 了燕赵武术的传承系谱。换言之,朝代虽有更迭,但作为推进他们发展 的两条路径——文、质(武)®,始终在历史舞台上扮演着重要的角色®, 只不过在多数时期,统治阶级趋于“治世文胜于武”的理念,如宋、元 等收缴天下兵、限制了武术发展的时期,使武术转向了“瓦舍”、“勾

- [美]约翰•奥尼尔著,张旭春译:《身体形态——现代社会的五种身体》,春风文艺出 版社1999年版,第68页。

- 杨念群在《何处是江南?清朝正统观的确立与士林精神世界的变异》中提到:“质”在 古代往往是某种功利行为的表现.或者是强力而野蛮的军事行为的代词,由此质与武相类,武

与文相对.(第181~182页)

- 孔子曰:“质胜文则野,文胜质则史。”表达的意思就是“质”如果胜过了 “文”,人就 会变得粗陋、鄙俗,反之就显得精巧和文质。治世文胜武,乱世武胜文,当然,“文”“质”要 相须而用,都不可或缺,只有两者加以协调,才能达于和谐。

栏”、“戏曲”等空间进行繁衍。但“枪杆子里出政权”(毛泽东)的历史 经验明确告诉我们,武,始终是统治阶级统治社会的强有力工具,始终 是推进历史车轮前进的动力。当然,文、质(武)不是一种孤立的存在, 它的发展和变化深受当下政治、经济、社会和文化等环境的制约影响。 同样,燕赵武术文化的生产与时代发展相融合,逐渐实现着拐点变化。 不同历史时期,其价值追求或为军事武艺的格杀,或为民间表演娱乐, 或为大众健身、修性等,总是有所侧重。本章关于燕赵传统武术文化的 历史生成,从宏观历史视域人手,把燕赵武术文化的产生、发展、成熟 等历史脉络看做一个整体,并将相互关联的若干朝代视为燕赵武术的时 空系谱,在论述过程中,多立足历史事件书写不同时代燕赵武术传承发 展的特质,最终梳理的是慷慨悲歌之风的历史脉络,解答的是慷慨悲歌 之风如何生产的问题。

第一节神话中的燕赵武事活动

一、神话作为信仰的真实

马琳若夫斯基在《巫术科学宗教与神话》中强调:

神话不是因为哲学的趣意而产生的蛮野对于事物起源的冥 想。它也不是对于自然界而加以思想思辨的结果,不是标记自 然律底甚么表现。它乃是一劳永逸地证明了某些巫术底真理的 几种事件之一所得到的历史陈述。

……神话底作用,不在解说,而在证实;不在满足好奇心,而 在使人相信巫术底力量;不在闲话故事,而在证明信仰底真实®。

①[英]马琳若夫斯基著,李安宅译:《巫术科学宗教与神话》,中国民间文艺出版社1986年 版,第71~72页。

神话作为信仰的真实,说明“神话创造与实在是有关联的……实在 就是社会。宗教和神话相信自己能够在神话创作中发现力量,并非是幻想, 而是具有集体起源的力量”。与科学真理相比,“神话真理是一种未经证真便 被接受的命题的载体。而科学真理通常要得到检验或证明”,“科学真理同神 话思维一样,都可以强化社会意识,尽管后者采用的方式不同”®。

神话并非中国独有,它是任何一个古代文明的共性。古希腊名作 《荷马史诗》中的人物是半人半神,故事也属半真半假,但却毫无疑义地 被尊为西方史学的滥觞。《荷马史诗》被认为是一个英雄时代的反映。中 国也是一个不缺乏神话的民族,如盘古开天故事中的“手托天高,足踏 地陷”;巨灵氏的神掌,手劈山为之开;铁头的共工,头撞不周山倒;夸 蛾二子的背山;刑天氏的舞干戚;羿的神射等等,都反映了武术在蒙昧 时代的萌芽表现。就本研究而言,他们的表现无疑是被夸张的中国功夫, 而这些夸张的中国功夫,在当今众多的影视传媒、武侠作品中可谓屡见 不鲜。

二、神话中的燕赵武事活动

在燕赵大地也不乏有与神话相关的武事记述。如炎帝部、黄帝部和 蚩尤部之间“琢鹿之战”、“阪泉之战”等,已出现青铜武器,广泛使用 有棍棒、长矛、剑、刀、斧等器械及“角抵”、徒手格斗,反映了武术形 式、器械已在实践及战技演练中日臻成型。之后有尧帝“原居冀方” (《龙文鞭影.尧眉八彩》)®; “帝喾”,“乃令人忭(手搏),……以致舞 百兽”(《吕氏春秋》),是为摔技的出现和应用;舜帝,“冀州人也”(史 记•武帝本记》),当时“有苗不服”,舜“修教三年,执干戚舞,有苗乃 服”(《韩非子•五蠢》),武舞成为传授攻防格斗经验和器械技能技巧的

- [法]爱弥儿•涂尔干著.渠东译:《实用主义与社会学》,上海人民出版社2005年版, 第 149、151、152 页。

- 今河北唐县一带.

重要形式。

(一)炎帝时代

燕赵大地最早的武事活动与炎帝有关。《孙膑兵法•见威王》中有 “神戎(农)战斧、遂”之语,指的是神农氏对斧氏族与遂氏族发动的战 争。《战国策•秦策》亦有:“神农伐补(斧)、燧。”“斧”与“遂”,在 今山东定陶境,称釜丘,又称陶丘;“遂”又名燧,在今鲁西南一带。这 次神农氏与“斧”、“遂”之战,涉及河北南部地区,这也是我国史书中 记载的最早的一次战事。战争是攻防技术的温床,推动了攻防技巧的 发展。

(二)黄帝时代

黄帝是我国传说中的英雄人物。郭沫若在《中国史稿》中写道:“在 通向华夏族形成道路上,传说有三次大规模的部落战争。”®

- 共工和蚩尤之战。一方是炎帝部落的一支共工氏;另一方是夷 人@部落的一个首领。由于蚩尤从东向西发展,掠夺共工部落的土地; 共工氏“振滔洪水”,危害了夷人部落的利益,双方矛盾激化,终于爆发 了激烈的战争。蚩尤乃逐帝,战于涿鹿之阿,九隅无遗(《逸周书•尝 麦》)。“相兼并者诸侯九”(《管子地数篇》),蚩尤攻占了共工的九个地 方。共工拼死抵抗,“怒而触不周之山,天柱析,地维绝。天倾西北,故 日月星辰移焉;地不满东西,故水潦尘埃移焉”(《淮南子•天文》)。《韩 非子•五蠢》中写道:“共工之战,铁铦短者及乎敌,铠甲不坚者伤乎 体。”可知,当时战争的残酷和激烈。共工氏在形势不利的情况下,“乃 说于黄帝”,与黄帝部落中的有熊氏为部落联盟,共同抵抗蚩尤的军事进 攻,并取得了最后的胜利。

- 黄帝和蚩尤之战。据野史《龟甲记事》记载:蚩尤出生于黄河下

- 郭沫若:《中国史稿》第一册,人民出版社1996年版,第122~126页。

- 有的说是蚩尤,有的说是颛顼或其后裔祝融,有的说是高辛氏即帝喾。

游的一个氏族首领的家庭,因受深埋于庭下的盘古斧神气的影响而拥有 天生神力,出生时一声哭啼便惊起山潭中休眠的三条孽龙,族人预言此 子曰后必成大器。后来,黄帝氏靠强大的武力从黄河上游出兵于阪泉, 击败了位于黄河中游的炎帝氏部落,建立了黄河流域最强大的华夏部落, 华夏部落不断东进,击败了黄河下游很多部落。蚩尤的部族不愿臣服于 轩辕,便联合黄河下游的九个部族组成九黎族对抗黄帝。九黎与华夏之 战中,蚩尤联合刑天与夸父,又得火神康回与风伯雨师的帮助,一连打 败黄帝七十二战。后来黄帝请来北极紫薇太皇大帝的女儿僵尸始祖女魃 才,双方大战于涿鹿之野(今河北涿鹿县境内),“流血百里”(《庄子• 盗跖》,战斗非常激烈,最后黄帝、炎帝结为联盟,战胜蚩尤,史称“涿 鹿之战”。

- 黄帝与炎帝之战。“黄帝与炎帝战于阪泉(今河北怀来县境内), 黄帝帅以熊、罴、貔、貅、虎、雕、鹰、鸢等为图腾的各部落”(《列 子•黄帝》)。“炎帝为火灾”(《淮南子兵略》)。“血流漂杆”(《绎史》 引《新书》),战斗异常激烈,最后是黄帝“三战然后得其志”(《史记• 五帝本纪》),故黄帝禽之(指炎帝)(《淮南子•兵略》)。以后,黄帝又 经过“五十二战而天下咸服”®。这样,黄帝方确立了自己的统治地位。

战前黄帝等部落做了充分准备。《广黄帝东行纪》载:“帝(指黄帝) 采首山之铜,铸剑,以天文古字题铭其上。”《易•系辞》也记有:“刳木 为舟,剡木为楫;舟楫之力,以济不通。”“服牛乘马,引重致远,以利 天下。”“重门击拆,以待暴客。”“断木为杵,掘地为臼;杵臼之利,万 民以济。” “弦木为弧,剡木为矢,弧矢之利,以威天下。”于是轩辕乃习 用于戈,以征不享(《史记•五帝本纪》)。从以上文字记载可以看出,黄 帝在征战之前,以剑、舟、楫车、马、棍、棒、弓箭、矛、戈为武器, 武装自己的部落。

①郭沫若:《中国史稿》第一册,人民出版社1996年版,第124页。

蚩尤被后世称为“五兵”之祖。《史记》引《鱼龙河图》中写道: “黄帝摄政,有蚩尤兄弟八十一人(即八十一个氏族),并兽身人语,铜 头鉄额,食沙石,造立兵仗、刀戟大弩,威震天下。”《管子•地数篇》 也说蚩尤“以为剑铠矛戟”;《述异记》也载有秦汉间说:“蚩尤氏耳鬓如 剑戟,头有角,与轩辕斗,以角抵人,人不能向!”这种“蚩尤戏”就是 我国古代摔跤的雏形。《中华古今注》中写道:“蚩尤造立刀戟兵仗大 弩”,“蚩尤作五兵:谓戈、殳、戟、犹矛(短矛)、夷矛(长枪)”(《苏 氏演义》)。上述关于蚩尤造五兵的记载,说明武器是随着作战的需要不 断发展的,也反映出蚩尤氏时期燕赵武术器械的早期发展变化。

(三)尧帝时代

尧代为我国远古传说中的太平盛世时期,但却时有大涝、大旱的自 然灾害出现。“嗟,四岳(分掌四方的诸侯),汤汤洪水,浩浩怀山襄陵 ……”(《史记•五帝本纪》),反映了水灾的情况、因大涝之年,地气潮 湿,故多“筋骨瑟缩不达”之病。《吕氏春秋•古乐》也载:“昔陶唐氏 之始,阴多滞伏而湛积,水道壅塞,不行其原,民气郁阏而滞著,筋骨 瑟缩不达,故作为舞,以宣导之。”通过“舞”来治疗疾病。这实际就是 今日的导引养生术。这“舞”字,古时与“武”通用,“古人之,寓习兵 (武器)于乐舞之间”(《文献通考》)。这乐舞之中包含着武术的内容。 《尚书•尧典》中的“予击石拊石,百兽率舞”的活动,正体现了医疗武 术的萌芽,它就是后来形成的象形拳术、导引养生术等。

在尧代,已经出现了摔跤活动。“帝喾,乃令人忭(即手搏,摔跤活 动)……以致舞百兽”(《吕氏春秋•古乐》),即为摔跤与模仿各种禽兽 动作的活动,形成了后来对练中的摔跤。

除此之外,“尧之时,十日并出,焦禾嫁,杀草木,而民无所食” (《淮南子•本经篇〉>),在这大旱之年,神射羿上射九日,下射六怪,成 为武勇的化身。

(四)舜帝时代

舜生活在原始社会尚武的年代里,他通过武来威慑四方,“当舜之 时,有苗氏不服,禹将伐之。舜曰:‘不可!尚德不厚而行武,非道也。’ 乃修教三年,执干戚舞,有苗氏乃服”(《韩非子•五蠢》)。舜以大规模 军事武的演习与表演,慑服了有苗氏。《尚书•大禹漠》记有:“三旬苗 民逆命;……舞干羽与两阶,七旬有苗格(改正、顺服)”,以武示威, 使对方归属于己。

舜代,学校教育已开始萌芽。“舜有八子,始歌舞”(《路史•后 记》)。这里的“舞”指的就是习武活动,即上层子弟的习武。这实际上 是武术学校的前身。

传说中的大禹,因治水有功,被推举为部落首领。禹在舜的劝导下, 对有苗氏施以仁政,以军事武(舞)的形式,慑服了有苗部。“禹行自冀 州始”,表明大禹的活动主要在河北省的大部分地区,而武事活动自然也 集中于河北一带。

神话传说中的燕赵武事活动在史籍上记载甚多。为了部族的生存, 为了掠夺更多的生产、生活资料和劳动力,以及占有更加广阔的生存空 间,各部落之间经常发生战争。为能在战争中获胜,他们特别重视和提 倡习武练力活动。这样,原始的攻防格斗和简单的武器(又是生产工 具),在某种意义上预示着燕赵武术文化的发端。

这些记载和传说,可能并不可靠,或不尽可信。他们究竟是普通人 还是神话传说人物,一直没有得到考古学的印证。但形成传说的本身就 已经是一种文化现象、文化形态,折射出一种文化传播的久远历史,它 深刻地影响着汉民族的生存和发展,是中华民族文化的源头。正如钟敬 文先生指出的:

民间传说是劳动人们创作的与一定历史人物、历史事件和

地方古迹、自然风物、社会习俗有关的故事。

强调传说主要是通过某种历史素材来表现人民群众对历史 事件的理解、看法和感情,而不是严格的再现历史事件本身。

……传说的人物和故事基本上符合生活本身的形态,……传说 常常通过夸张和渲染把英雄人物理性化,有的传说赋予主人公 以神奇的力量®。

马琳若夫斯基进一步阐明:蛮野神话,不是文明高的神话,但也暗 示我们“文化社会也可以对于蛮野神话学加以重要的补充与解说”。“人 类学不只应该利用我们底心理我们底文化来研究蛮野风俗,也应该利用 石器时代所给我们的远近布景来研究我们自己底心理。”®

由此我们可以感悟到,神话传说中的“弦木为弧,剡木为矢,弧矢 之利,以威天下”,假如视为“质”的范畴,那么“尚德不厚而行武,非 道也。乃修教三年,执干戚舞,有苗氏乃服”,无疑就是“文”的阐发。 恰如前文所述,神话创造与实在是有关联的,神话不是闲说故事,而是 在证明信仰的真实。

第二节燕赵武术的滥觞

“往古之时,四极废,九州裂,天下兼复,地不周载,火炼炎而不 灭,水浩洋而不息,猛兽食颛顿民,鸷鸟攫老弱’’(《淮南子•览冥训》), 中国历史拉开序幕之际,“日与禽兽居,族与万物并”(《庄子•马蹄 篇》),环境之恶劣,可见一斑。为求生存,先人们不得不群居,正如 《吕氏春秋》所言:

- 钟敬文:《民俗学概论》,上海文艺出版社1998年版,第183~202页。

- [英]马琳若夫斯基著,李安宅译:《巫术•科学•宗教•与神话》,中国民间文艺出版 社1986年版,第126~127页。

凡人之性,爪牙不足以自守卫,肌肤不足以捍寒暑,筋骨 不足以从利辟害,勇猛不足以却猛禁悍。然且犹裁万物,制禽 兽,服狡虫,寒暑燥湿弗能害,不唯先有其备,以群居邪?群 之可聚也,相与利之也。(《吕氏春秋•恃君览》)

群集狩猎过程中,他们或掷以石头,或使棒,或挥拳,或飞腿,这 在一定程度上蕴涵着“武”的动作,而驱赶、包围、群进等,这些类似 谋略和战术的实施,体现着“术’’的范畴。同样,原始社会的氏族或部 落之间,出于争夺生存空间、获取祭神的牺牲品,乃至血族仇杀等等原 因,不断发生争斗,导致人们的相互残杀,于是上述各种生产工具,就 被用来伤害对方。“武”与“术”的碰撞、棒与石的辅助等,构成了武术 萌芽的源头(李文厂,2006)。

据《中国远古祖先的发明》载:

“‘元谋人’使用的石器和山西省芮城县 西侯度、河北省阳原县小长梁的石器,

是目前我国发现的最早的生产工具,它 们距今约170万年。”又据《中国原始

社会史》载:“在更新世初期, 在

我国北方的黄河两岸也有人类活动,并 留下了古文化遗址,其中包括山西芮城 县西侯度文化遗址和河北阳原小长梁文化遗址。1978年秋,在河北省阳 原县官亭村西北五百米地方的早更新世泥河湾组地层中,出土的文化遗 物包括石核、石片、石器以及制作石器时废弃的骨片。”“这两处文化遗 址,均属早更新世,与元谋人时代大致相当。”

正如《管子•书序》中所言:“食饱食足,或以前肱格斗,若鸡犬斗 敌”,燕赵武术萌芽,正是基于小长梁人的生产劳动。当人们渔猎和采食

时,奔跑、跳跃、攀登、投掷和射箭等就成为主要手段和技能。随着社 会生产力的发展,部分老人和孩子不劳动也能分到食物。在这种条件下, 成人才有可能向儿童传授各种生产和生活技能,当人们以追逐、跳跃、 攀登、投射和游水等活动作为传授内容,或以游戏的形式从事这项活动 时,应该说就是武术的滥觞。《吕氏春秋•孟秋纪•荡兵篇》中载:“未 有蚩尤之时,民固剥林木以战矣”,可见在北京山顶洞人以前,为木、 石、骨质兵器时代。据考古工作者推断,木兵是自木棒、木尖枪、木石 枪、木骨枪等阶段的演化。

第三节燕赵武术的形成(夏商周)

公元前21~前8世纪,是中国历史上的夏、商、周时代,此前的狩 猎活动,已经开始转化为统治者用以练兵习武的“田猎活动”®。如《周 礼•夏官•司马》载:

中春,教振旅,司马以旗致民,平列陈,如战之陈,

辨鼓铎镯铙之用。……中夏,教茇舍,如振旅之陈,群吏撰车 徒,读书契,辨号名之用。……中秋,教治兵,如振旅之陈, 辨旗物之用。……中冬,教大阅,前期,群史戒泉庶,修战法,

虞人莱所田之野,为表;百步则一,为三表,又五十步为一表, 田之日,司马建旗于后表之中,群吏以旗物、鼓铎、镯铙,各 帅其民而致,质明,弊旗,诛后至者,乃陈车徒,如战之陈,

皆坐,群吏听誓于陈前,斩牲以左右徇陈曰:不用命者斩之。 中军以鼙令鼓,鼓人皆三鼓,司马振铎,群吏作旗,车徒皆作,

①古代称为“田猎”,也写作“畋猎”,或者“佃猎”。古代,在表示打猎、耕种的时候, 田、畋、佃三字是通用的。《左传•隐公五年》说的是“春蒐、夏苗、秋称、冬狩,皆于农隙以 讲事”。讲事即讲习武事,也就是教民征战。

鼓行,鸣镯,车徒皆行,及表乃止。三鼓,搪铎,群吏弊旗,

车徒皆坐。又三鼓,振铎,作旗,车徒皆作,鼓进,鸣镯,车 骤徒趋,及表乃止。坐作如初,乃鼓,车驰徒走,及表乃止。

鼓戒三阕,车三发,徒三刺,乃鼓退,鸣铙,且却,及表乃止,

坐作如初。遂以狩田,以旌为左右和之门,群吏各帅其车徒,

以叙和出,左右陈车徒,有司平之。旗居卒间以分地,前后有 屯百步,有司巡其前后,险野人为主,易野车为主……

可见,田猎就是训练军队、检查战备最好的手段。每一次田猎,都 相当于一次“军事演习”。

鸟文内三戈①(图片来源:《中国青铜器录》)

与特定的历史环境相结合,此时舞蹈中也融人了武术技击的特有军 事技能色彩。《诗经•大序》云:“情动于中而形于言,言之不足,故嗟 叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之 也。”当时的歌舞内容多与狩猎有关,他们或模仿禽兽的姿态,或模仿动

①商代晚期,分别长27. 5厘米、27. 6厘米、26. 1厘米。河北保定易县出土.形制纹饰 相同,直援,有栏,铭文分别记祖父兄三代庙号,分别有22、23、19字。

物捕食的情景,或模仿某个成员在斗兽中的武勇行为等。古代,“舞”与 “武”通,后来,舞蹈大都使用了乐器,并把军事器械作为道具,有时进 行粉饰化装,可见具有浓厚的军事色彩。

此时射箭活动开始勃兴,夏商甲骨文中已经有了 “射重御”的记载。 夏设有以教习武术为主的学校,如《礼记•明堂》所谓:“序,夏之后序 也。”《孟子》认为:“序者,射也。”序,就是习射之地。西周时期,对 武艺极为重视。《诗经•小雅•巧言》云:“无拳无勇,职为乱阶。”《礼 记•月令》载:“孟冬之月……天子乃命将。讲武、习射御、角抵。”对 于百姓习武也有明确要求,即“三时务农,一时讲武”(《国语•周语 上》)。可见,商、周时期的射箭活动是和军事或田猎紧密相连的,但已 经不再局限于军中或田猎,而是在宫廷、学校和民间广为流传。

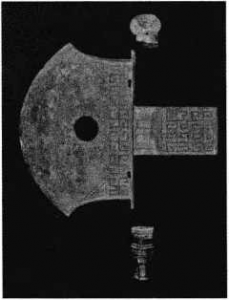

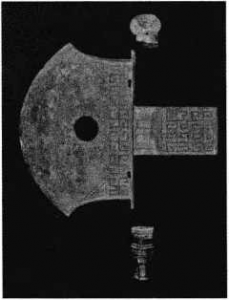

青铜“中山侯”钺①(图片来源:《中国青铜器录》)

此时燕赵大地文明日臻发达,青铜业迅猛发展。如,河北省藁城台 西商代遗址出土的大量文物,就有玉戈、铜鼎、匕、矛等。

据考证,1972年在藁城台西商代遗址中出土的铁刃铜钺,是目前我

- “中山侯”铜钺,一级文物,长6厘米、刃宽25.5厘米、重2.3千克,钺身有铭文 两行,共十六字,钺面下部铸有五座山峰.钺柄前部铸有“山”字。钺出自中山王墓,而自铭 为••中山侯”,有可能是先世遗物,但字体仍属战国时期。铭文有“以儆厥眾”之语,说明钺是 刑杀及权威的象征。 国发现的年代最早的铁器,也是人类最早使用和制造的铁器,经化验为 陨铁锻成,表明至迟在商代中期,河北人最早掌握了铁的锻制工艺并应 用于武术器械的生产。春秋战国时期,河北大地征战纷起,燕赵两雄南 北分列,中山国夹缝中开疆扩土。至此,硝烟弥漫,群雄逐鹿的序幕在 燕赵大地拉开。

第四节燕赵尚武之风的出现(春秋战国)

春秋五霸争强,战国七雄挥戈,都曾逐鹿燕赵平原,而且诸侯纷争, 各诸侯国大都崇尚武艺和武功。此时,出现了许多倡导军事武术的人物 和事迹,如人物有赵国(都邯郸)廉颇、燕国(在河北东北部)乐毅、 中山国(都灵寿)吾丘鸠等著名武将。其事迹有:

邢台人李辉为鼓励民众练习射箭,颁布了《习箭令》,规定 “人之有狐疑之话者,令之箭的,中之者胜,不中者负”。“令 下,而皆疾席射,日夜不休”;赵国武灵王倡“胡服骑射”,开 中原骑兵作战先河;赵惠文王则“喜剑”,“剑士夹门而客三千 余人”。其他的还有荆轲刺秦王,毛遂仗剑签盟,创以武佐政显 例等等。此外,铁制剑、戟、矛等在各地有广泛出土®。

除射箭外,与军事武艺相关联的还有从徒手格斗发展起来的拳斗; 进退开合,形神相应的剑术;以举起重物训练武勇力量的角力、举鼎和 相扑;以练兵习武为手段的田猎;训练机动作战本领的赛马;培养士兵 跑、跳、投技能的奔走、跳高、投石和超距;为练身体和水上技能的游 水;培养舟战技能的钩强(施钩);以弹射弓箭和骑射为内容的射箭等。

春秋晚期出土的嵌绿松石柄短剑® (图片来源:《中国青铜器录》)

在“转相攻伐,代为雌雄”的战争环境中,燕赵先民倡骑射、尚拳 勇、喜剑术,尚武之风可谓高涨。《史记•范睢列传》中载:“吴丘鸩中 山人,多力也。赵氏攻中山,吾丘鸩衣铁甲,操铁丈以战,而击无不碎, 所冲无不陷,衣车投车,以人投人。”

赵国,地处华北平原中部,四面受敌,因而特别重视练武强身的活 动。《史记•赵世家》说:“赵,四战之国也,其民习兵,伐之不可”,由 此可知,赵国人很重视练武。历史上的“赵武灵王胡服骑射”的故事, 就是赵国发奋图强的一例。据《史记•赵氏家》所载:“武灵王十九年 (公元前306年),春,大朝信官,……召楼缓谋曰:‘……今中山在我腹 心,北有燕,东有胡,西有林胡、楼烦、秦、韩之边,而无强兵之救, 是亡社稷,奈何?夫有遣俗之累。吾欲胡服。’楼缓曰:‘善。’群臣皆不 欲。”后来在武灵王以身作则的带动下,很快实行了胡服,大练兵马,征 服中山、朴胡等,威振诸侯。据专家考证,今河北邯郸的“丛台”,即当 年武灵王检阅练武的地方。

浏览656次