二、八卦掌系谱的差异化生产

大约在1866年,董海川在北京肃王府传授八卦掌,由此,八卦掌盛 传于京津冀以及全国各地。八卦掌在各地的传播过程中,得到了许多传 人的改进和发展,使八卦掌的技术与理论日益成熟和丰富起来,并形成许多分支流派。

流传较广影响较大的有:尹(福)派、程(廷华)派、梁(振圃) 派、史(计栋)派和张(占魁)派,同时代的马维祺、刘凤春、樊志勇、 刘宝珍、刘德宽、李存义、郭铸山等也都具有较高的建树,堪称流派代 表。他们对八卦掌的传播与发展起了很大作用,目前流行的八卦掌中又 有以他们姓氏命名的尹氏、程氏、梁氏、孙氏等分支。最著名者有尹福、 程廷华等。

尹福(1840~1909),字得安,号寿鹏,河北省冀县漳淮村人。自幼 好武,十岁左右拜当地武师学罗汉拳、炮锤、梅花拳,擅长弹腿。少时 家乡连年受旱、涝所害。为求生计,尹福十七岁到北京谋生,在朝阳门 外吉市口头条以卖麻花、烧饼为生。后带艺投奔董海川,练八卦掌。在 董海川的悉心指导下,将其所学弹腿、罗汉拳等融人八卦掌,苦练二十 余载,自成风格。

尹派八卦掌为牛舌掌(或称蛇头掌),要求臂直劲顺,四指并拢,拇 指内扣,掌心含空为一气贯通。劲力上以冷、刚、直、硬见长。掌法以 穿、搬、截、拦、肖lj、撞、劈、砸为主。步法走寒鸡步,强调小步、快 步、续步。拳术套路以八大掌为主,即穿掌、塌掌、推掌、托掌、劈掌、 削掌、双合掌、钻掌,还有十八趟罗汉拳和十二趟连腿法。器械主要有: 八卦转刀、片旋刀、青龙大刀、八卦枪、八卦棍、纯阳剑、子午鸡爪鸳 鸯钺,青龙鞭等。在劲力上,讲究冷、弹、硬、脆、快,善爆发、顿挫 和弹抖,被称之为“硬掌法”。

尹福门下成名弟子很多,如居庆元、门宝珍、马贵、李永庆、宫宝 田、杨俊峰、女婿何金奎、大内总管太监崔汝贵和尹福自己的儿子尹成 章、尹玉章等。光绪皇帝也跟他学过拳,故北京人称其为帝师。因其所 传掌法与北京南城的程廷华有所不同,故称之为北京东城派。

程廷华(1848~1900),字应劳,河北深县城南程家村人。他实为董 海川先生的大弟子,程廷华自幼入京学徒,后在崇文门外开设眼镜店, 人称“眼镜程”。他将从小习得的摔跤等技艺有机地融人八卦掌中,根据 自己的实践和感悟不断充实完善,逐步形成了风格独特的程派八卦掌, 亦称“南城派”八卦掌。

程派八卦掌为龙爪掌。拇指外展,食指上竖,虎口圆撑,四指微拢, 掌心内含,掌心朝前,掌心前顶。掌型状为龙爪。掌法上讲:推托带领, 搬扣劈进,掖撞削踏。劲力讲刚柔相济,拧旋争裹。步法上强调行步趟 泥,换势摆扣。拳术套路以八大掌为主,即单换掌、双换掌、顺势掌、 背身掌、转身掌、磨身掌、翻身掌、回身掌,连环变化。还有三才八法 三盘掌、连环八法掌、五行掌、五行腿等。器械套路有:八卦滚身刀、 群拦刀、夜战八方刀、双头蛇、子龙大枪、断门枪、蟠龙棍、七星杆、 子午鸳鸯钺等。

程师传承系谱下,成名弟子众多,除孙禄堂外,较有影响的还有刘 斌、杨明山、李文彪、程有龙、张永德、姬凤祥、刘振宗、王丹林、冯 俊义、张玉奎、高义盛、何金奎、郭凤德、李梦瑞等。

(1863~1932),字昭庭,绰号人称“估衣梁”。幼在家从同村秦凤仪 习弹腿,十六岁人京拜董海川为师习练八卦掌,深得董师喜爱,得八卦 掌之精髓,功夫精悍。是董师得意弟子,系董八大弟子之一。董海川曾 对弟子们言道:“善用吾技击敌者,梁小辫也。”所以武林中人称梁师为 梁小辫。梁师门下较著名的弟子门人主要有:李通泰、董文修、郭古民、 李子鸣、李梦瑞、付振伦、刘华堂、刘进才、王凤修、田金峰、贾颐安、 王超人等。

梁派八卦掌为龙虎掌。要求拇指外张,虎口圆撑,中指指天,食指 回指眉梢,无名指小指合拢内裹,掌心含空,掌背如瓦拢,掌型如龙爪 亦似虎爪,故称龙虎掌。掌法上讲:推托带领,搬扣劈进,穿挑截踏为 多。步法上以摆扣、进退、跨绕、冲叠等法为主。掌法上有定势八掌、 老八掌、单换掌、双换掌(又名盖掌)、背身掌(又名转身掌)、劈手掌 (又名风轮掌)、顺势掌、顺步掌、下塌掌、平穿掌,还有单操八式、八 卦直趟六十四手、64变势掌、34散手、72截腿等。器械套路有八卦转 刀64式、八卦滚手刀、左手翻背刀、对劈刀、子路刀、六门刀、双头蛇 转枪、七星杆、八卦云盘杖,大戟,风火轮,开山大斧,八卦短把双 锤等。

史计栋(1837~1909),字振邦,河北省冀县小寨村人,因善习谭 腿,在家又行六,人皆以“鬼腿史六”称之。经同邑尹福介绍拜董海川 习练八卦掌。朝夕追随在董师门下,苦练多年,受董公悉心传授,尽得 八卦掌真谙。

史派八卦掌为钩镰掌。要求食中二指并拢,虎口撑开,拇指内扣, 其余两指内抱微屈,此掌型如钩带镰,故称钩镰掌。步法上要求趟泥步, 和鸡行步绕圈摆扣走转。运动法则要求“以动为本,以变为法”,在技术 内容上除了董先师改编而成的八卦腿法外,还有自成体系的八大掌、64 掌和刀、剑、钺等器械。

张占魁(1865~1882),字兆东,同治四年八月生于河北省河间后鸿 雁村。早年在家务农,从一姓王拳师习少林拳技。1877年秋,华北大 旱,张占魁进津谋生,以贩卖瓜果蔬菜为生。结识河北深县李存义,经 李荐拜师于刘奇兰门下,习形意拳法。后在京结交程庭华,并有意拜师 于董海川门下学艺,但因当时董已年迈,其八卦掌技艺多由程庭华传授。 董海川去世后,张占魁坟前递帖,程庭华代师传艺。其形意拳、八卦掌 技艺炉火纯青,功力独到,有“闪电手”之称。

由于兼习形意、八卦,两拳相互交融,彼此影响,逐渐形成了形意

八卦掌与众不同的风格,因此又有人称张占魁的八卦掌是“转圈的形意 拳”。张占魁形意八卦掌是以易理为指南,以拧旋走转为主要的运动形式 和锻炼方法,以滚(拧)钻(穿)挣裹层出不穷的螺旋劲贯穿始终,以 形意拳的奇正相生、长短互用和八卦掌的掌法、身法、步法的纵横矫变 为技击手段,刚柔相济的内家拳术。

1911年,张占魁参与创建天津中华武士会,并亲身执教。晚年,张 占魁在天津家中以授徒为乐。1929年杭州国术游艺大会、1930年上海市 运动会、1933年青岛第十七届华北运动会、南京第五届全国运动会、第 二届国术国考、1934年天津第十八届华北运动会上,张占魁应当时南京 中央国术馆馆长张之江邀请,出任总裁判长或评判委员之职。

张占魁一生传授门徒学子达数千人,知名者有王俊臣、刘晋卿、裘 稚和、李剑秋、赵道新、姜容樵、张雨亭等,为后世形意拳、八卦掌的 发展与传播贡献极大。

民国期间众弟子修葺一代宗师董海川先生墓冢

(图片来源:金警钟:《国术周刊》,1935年创刊号)①

①.墓前立有四座石碑。一为董公逝世的翌年春(1883_),—为1904年,均由其弟子尹福 所倡议,以众门人的名义建立的。1929年河北省国术馆成立时,由傅作义先生首倡,并带头捐 资,与八卦掌门人一起又立了两座碑。李继晟:《董海川坟墓的变迁》,载于《武当》,2006年 第10期,第51页。

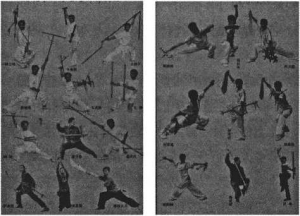

冀州李子鸣八卦掌第三代名师

1982年在新落成的董海川墓前练功

经过一百五十多年的传习与发展,八卦掌的内容越来越丰富,既有 徒手套路,又有器械套路;既有单练,又有对练;既有成套练习,又有 单操功夫。当今在全国流行的徒手套路就有八卦连环掌、游身八卦掌、 阴阳八卦掌、龙形八卦掌、老八掌、八盘掌、八卦连环腿等;器械套路 有八卦剑、八卦刀、八卦鞭、八卦棍、八卦枪、子午鸳鸯钺、阴阳锐、 燕尾翘、乾坤圈、风火轮、判官笔、日月双镰八卦七星杆等。对练有八 卦掌对练、八卦六十四掌拆手、少林破壁等。除此外功法有浑元粧、转 掌功、泥馒头功、磕臂功、撞掌功、散手等。

第五节鹰爪拳生产与系谱

鹰爪拳是发源于河北雄县闻名全国的著名拳种。鹰爪拳又称岳氏散 手、岳氏连拳、鹰爪翻子拳,并非是象形拳。它是在翻子拳后八个闪翻 技法的基础上,吸收少林拳术、岳式散手擒拿技法和鹰爪功夫的刁抓擒 拿的手型、手法,融合发展成一个有“鹰爪”手法特点的新拳种。该门 派早年由陈子正®创立。但逝者已逝,今人对鹰爪拳的源流知之者甚少, 经笔者走访、后人口述及其提供的资料可知,鹰爪拳大致经历了如下的

生产转型®。

一、岳氏鹰手拳

明代末年抗倭名将戚继光《石纪效新书拳经摘要》中就记有“古今 拳家,宋太宗有三十二式长拳……山东李半天之腿,鹰爪王之拿,千跌 张之跌,张伯敬之打……皆今之有名者”。上述寥寥数语,说明当时武术 拳种的兴盛,其中,鹰爪拳术已在当时盛行于民间。到元明二代就不知 传于何人了。据陈子正先生讲,此拳术源于沥泉僧,后沥泉僧将它传授 给岳飞,所以世人都以岳氏鹰手拳相称。

鹰爪拳的可考历史可追溯至清末同治年间的武术宗师刘士俊。刘士 俊为保定雄县孤庄头人,天生体健嗜武,习武不綴,年方二十,已具备 一定心得。为当地拳师尹万全之人室弟子。刘士俊后以贩烟为生计,置 担休息时一练身手,被云游到此的道济和尚看见,观后对士俊讲:“你虽 练的不错,但却难以克敌制胜!” 士俊年轻气盛要与和尚较量。和尚不 动,待士俊向其进攻,刚接触其身体,自己已被摔出一丈以外。刘士俊 心悦诚服拜道济和尚为师,请为弟子,得和尚岳氏散手真传。

后刘士俊又遇师伯法成,在朗洼窝庙内,法成僧人授士俊以散手和 杨氏八母梨花枪法,从此刘士俊技艺日臻成熟。艺成后刘士俊赴京设场 教徒,任正白旗武术教官和皇帝护卫营武术教官,并收徐六、纪德、纪 绪、善庆、曹光建等为弟子。刘士俊除精“岳氏散手”外并擅长枪。

鹰爪门功夫得刘士俊真传者有刘成有先生,刘成有初学雄县飞腿杨

①陈子正(1878~1933)又名陈纪平,男,河北雄县李林庄村人,武术名家,鹰爪翻子 拳创始人。1933年因病于北平逝世,终年55岁。

©资料提供:图片和部分文字由雄县武术协会成员、鹰爪翻子传人陈志刚.刘乐民等提 供,之前他们收集了大量的鹰爪翻子材料.并以论文和书籍的形式发表和出版。

景山,后又师从刘德全、刘士俊、董宪周诸先生,得少林武学真传,尤 精岳氏连拳和八翻散手。

董宪周为刘成有舅父,擅长翻子拳,教成有翻子武功。刘士俊从北 京还乡,又把平生心得全部传给刘成有,并对他寄予厚望。后刘成有经 过刻苦学习,成为刘士俊“岳氏鹰手”的主要继承者。

二、鹰爪翻子拳

陈子正是刘成有的外甥,自幼跟刘成有学习“岳氏鹰手拳”和翻子 拳。除精于岳氏鹰手及翻子拳外,还练就铁裆、铁拳等八种硬功和“仙 人床”四种绝技。陈子正学艺后期编创了以鹰爪翻子的“翻转”为基础, 将“岳式散手”擒拿技艺和“鹰爪手法”的精华融为一体的武艺,其师 刘成有积极支持。

1914年,陈子正在河北保定师范学校表演翻子拳震动全城。次年被 晋绥军副司令请至北京模范军团任武术教官。1916年陈子正应聘在齐齐 哈尔学校任教期间,开始了整编的思考。当时传有名徒郭述唐、孙成文、

杨炳文等。1917年南游经北京,被陆军部委以陆军训练总监、武术训练 所总教官之职。1918年应邀赴上海表演鹰爪拳。1919年应聘到上海精武 会任教,先授翻子拳,后发现学生喜欢技击突出和形象优美的拳术,陈 即以翻子拳上下翻转的拳术和四个硬趟子‘‘五拦拳”、“独莽出岸”、“五 肘四持”、“搏撕”为基础,吸收“岳氏鹰手”的一些技法编成鹰爪十路 行拳,在精武会开办“鹰爪翻子班”。十个套路的行拳经陈国庆又补充二 路,发展为十二路鹰爪行拳。陈子正后又整编出五十路“鹰爪连拳”,但 在精武会没教完,于九一八事变后愤日军侵华而辞职返乡。

陈在家乡患病至1933年病故®前继续对“鹰爪连拳”反复修正补完, 并新编了二十余路连拳传予陈国庆。陈子正的弟子李宝英、刘法孟等与 弟子在广东、广西、湖北、香港、东南亚传授此艺多年。有的一生寄居 外省传艺,所以鹰爪翻子拳在我国东北、南方、香港、新加坡流行较广。

①陈一生英雄肝胆,菩萨心肠,豪爽仗义。据后人回忆:陈去世后,桂系军队司令部等 团体,略〖己四十八个,均献挽联、挽词、花圈;社会名流李宗仁、白崇禧、万福麟、宋哲元、 陈公哲、黄维庆、刘典章诸君共一百七十余位均致唁电或挽联。追悼大会由清末举人刘宗本等 四君协同主持。黑龙江省教育厅长、著名爱国人士王寅卿亲临致吊,亲书挽词:“全国著名武术 家、武术教育家、拳术技击家、鹰爪翻子拳创始人和首传人、国术大师陈子正先生流芳千古”。

此拳手型以鹰爪手为主,兼有拳、掌。方法手法有抓、打、掐、拿、翻、 崩、勾、搂。要求出手崩打,回手抓拿,搏斗中抓拿对方手腕,肌腱间 隙,骨连接间隙以及对方穴位要害。拳谚称为“沾衣号脉、分筋错骨、 点穴闭气”。

上图陈国庆指导弟子练拳;下图陈正耀

三、定名阶段

陈国庆(1896~1986),字凯元,河北省雄县人,自幼酷爱武术,并 跟堂叔父陈子正习武。1921年,陈国庆二十五岁,便追随陈子正赴上海 精武体育会任教,主教翻子拳及鹰爪拳术。1937年,陈国庆回雄县探 家,当时家乡已被日军占领,再想回汉口已经很困难了,便在家中授徒。 解放后,国庆已年逾五十,“他以传承民族文化,弘扬武术精神”为宗 旨,想为家乡人民献一份力,便在村里组织了“精武体育会”,老少都可 习武,以图强身健体。每逢节日“精武会”为乡亲们表演,也常到各村 及县城演练,深受大家的欢迎。

鹰爪翻子拳论不仅丰富,而且实用性很强,有沉静论、自然论、内 功论、交手论等等,拳论多数收录于第三代传人陈正跃(耀)的《鹰爪 拳》著作中,其中沉静论云:

拳术门类虽繁,欲精其术,皆要以沉静为主。能沉静则外 欲不扰其心,聚精会神,穷其蕴,探其奥,久之虽不觉而却得 心应手矣。

大凡拳术名家,多出于僧道。夫僧道究有何长?其能致精 极妙,无非寡私欲,能沉静耳。沉则气不污嚣,静则心不燥妄,

心气合一,则手眼身法步,心神意会,乃能联成一致。吾辈青 年,尚能练拳而入以沉静,又岂让僧道独步哉!

况拳术手法,习之愈高明者,其变化必愈神速,习之愈轻 浮者,愈难得其神髓。拳术家有言曰:“练武本粗事,然非精细 者不能极其粗,练拳主动,然非沉静者不能用其功”。诚哉,其 经验之谈也。

予常见世之练拳者,工夫极大,终无神化之技,彼嚣然自 以为功力倶到,而不知灵矫之终无所得也。拳术之有形者,可 以口传,可由工夫而得,无形者,非第口不能谈,即脑筋亦难 揣想,若非苦心研究,详加推敲,涤虑洗心,沉寂觉悟,断难 索其奥妙也。故练拳第一要义,即为沉静。

20世纪80年代国家开展全国武术整理挖掘活动。1982年由北京体 育学院研究生,天津体育学院专家,及河北省武协主席南朴、河北大学 教授武淑青组成的保定北调研组来到雄县,并与门派后人陈国庆、刘书 云、姚建华、陈国英等就有关鹰爪翻子拳的定位问题交换了意见。后经 充分研究讨论,把翻子门鹰爪派正式命名为鹰爪翻子拳。

第六节戳脚的生产与系谱

关于戳脚的历史源流,武林中有“创于宋,成于明,盛行于清”的 说法。在宋代,自宋太祖创编32路长拳后,各种武术套路及门派逐渐兴 起,其十大门派中的“枝”指的就是戳脚,相传为宋代道士邓良所创。 又据《辞海》有:“戳脚,亦称‘水浒门’,武术拳种。盛于明清,流行 于我国北方,以腿功见长,并强调手脚并用……”①戳脚“盛于明清”, 则必创于明代以前。元代时,蒙古人怕汉人造反,严禁民间习武。综合 看来,戳脚创于宋代是可信的。

明代解除禁武,戳脚又有了大的发展,有关戳脚的内容,在明初的 《水浒传》中已有记载。《水浒传》第十七回“花和尚单打二龙山”中, 描述了鲁智深“一脚点翻”邓龙的情节;第二十九回“武松醉打蒋门神” 中,又详细地描写了武松使用“玉环步鸳鸯脚”的招法醉打蒋门神的精 彩场面。鲁智深用的“点腿”就是戳脚中最基本的腿法,而今之“玉环 步鸳鸯脚”与书中描写的,在动作名称、实用技法上完全一致。《辞海》 中称戳脚为“水浒门”,是因《水浒传》中众好汉精通戳脚的缘故。由此 可见,明代时戳脚已正式形成,并已有了相当广泛的影响,才被写人文 学作品中。

经宋至明,由明到清,戳脚历经数百年的传播、发展、完善,到19 世纪30年代正式形成。清嘉庆八年(1803),林清、李文成利用天理教 组织河北、山东农民起义,被清廷镇压后,其领袖之一的冯克善和其部 将杨景、唐有义隐居于河北饶阳一带。冯克善在此地区化名赵灿章,人 称赵老灿。三人先后在饶阳县、深县、蠡县一带传授武艺二十多年。他 们经过长期的授拳实践,在原来的八趟金刚架、金刚捶、九枝子等传统

①《辞海》,上海辞书出版社1989年缩印本,第1525页。

初级套路的基础上,不断充实提高,创编出被后人誉为“北腿之杰”的 戳腿。并逐渐完善为文九、武九共十八趟基本套路,以及甲子捶、三拦 手、小力士拳和燕子拳等拳械套路。

道光元年(1821),饶阳人段老绪将冯克善等三人介绍给蠡县赵段庄 刘观澜之父,刘为教子学艺将冯等三人收留家中,专事教习武术十余年。 三人武艺尽授于刘观澜(号老观)及其兄刘攀贵(号老攀)、弟刘桂馨 (又名俊杰,号老俊)等人。当时冯克善所创戳脚已形成一个较大拳系, 称为戳脚门。

戳脚不仅本身具有丰富的内容,而且还吸取了龙、虎、猴、鸡、熊、 燕、蛇、豹、鹰、鹞、驼等十三种动物的形象,例如将“青龙出水”、 “猛虎回头”、“野马奔槽”、“金鸡抖翎”、“雄鹰展翅”等动作充实到套路 中去。技法全面表现在两个方面:一是戳脚本身对技术要求比较全面, 要求手、腿、身、气诸法在行拳中紧密配合,内外合一,形神兼备,劲 道中讲究刚里含柔,柔中有刚,刚柔相济。虽拳势刚猛,却常寓刚劲猛 力于松柔之中,节奏明快。二是技击方法多变,手防上、脚打下,前手 攻击、后手护助,攻中有防、防中寓攻。攻防之道还表现为虚中藏实、 实中藏虚、虚虚实实、真真假假,进攻时攻上先晃下、攻左先晃右,指 上打下,声东击西,有时“似惊而实取”,有时“似取而实惊”,要求做 到“隐形不露、变化无形”。

戳脚传人蠡县后,经二代传人刘观澜兄弟三人及魏昌义(齐庄人)、 魏老方(南刘市人)、高擎天(张村人)等,分别传于第三代传人刘振国 (刘桂馨之子)、刘振江(刘村人)、赵振基(南刘市人)、冉振山(刘铭 庄人)、王占螯(绪口人)、魏占魁(齐庄人)、王老仓(朱家佐人)等。 第四代传人为刘景山(又名刘灶堂,刘振国之子)、王云鹏(大百尺人)、 吴斌楼等。第五代传人河北蠡县刘景山汇总了前人练习武术的心得体会 和经验总结,并整理出一些有关戳脚的拳论,如演拳之法、脚论、腿有 八法、三尖比论

、弊四稍说、交手要决说

、十二必要等,如脚

论云:

脚者,身体之基也。脚站稳则身稳。《截脚拳论》中“浑身 力整说”言:眼有鉴查之精,手有搏转之能,脚有行进之功。 脚前进,身随之;脚后退,身亦随之;脚里进,身斜之;脚外 进,身伏之;脚踢,手领之。手为先锋,脚为主帅。拳打六路, 脚踢八方。脚出时身先晃动,视其敌人之眼目,手以领,脚疾 发出。谱云:“足踢敌人莫容情,全凭手领门路清;手不虚发不 空回,飞脚点于肋,百发百胜”。脚踢七分,手打三分,脚之疾 更当疾于手疾也。

第七节燕青拳的生产与系谱

燕青拳又称秘宗拳、颜青拳、弥祖拳、迷踪拳、迷踪艺。燕青拳传 为《水浒传》中燕青所传;又云燕青为官府所缉之人,故隐姓埋名,称 其术为秘宗;又称燕青被人捉拿途中,在雪地行走,巧施步法,得以逃 脱,故又名迷踪。以上诸说,假托小说人物,不足凭信。据拳谱载,由 嵩山少林和尚紧那罗所创,称弥祖拳,引法号严青,又叫颜青拳,但此 说亦难凭信。又云秘宗乃佛门术语,故称秘宗拳。

燕青拳具有内家拳内避,练精化气,弧形走转之势,又兼有外家拳 的开张,劈打,舒展之态,更以其动作变化丰富而体态灵动,受到广大 爱好者的喜爱。河北一带流传的燕青拳,主要是山东人孙通隐居河北沧 县时所传授的。

孙通之徒分五支传艺。沧州孙庄子陈善、天津静海孙家园吕铜锤、 沧县科牛庄余式、东光安乐屯霍恩第之师和沧县李龙屯庙智远和尚各为

一支。

陈善一支传人最多,功深名震者深广。陈善刀技称绝,时称“赛胜 英”,又精擒拿点穴之术。陈传其子陈光治,授徒赵明茂、李实、于同 波、吕占鳌、于五等,至今已传八世。

吕铜锤一支,传于青县和沧县东北部,门徒以周义和周六名气较大。 周六去北京谋生,周义分别传青县赵六和沧县韩七。赵六传黄德贵,韩 七传李奎、周达,黄传杨锦榜、黄凤山,李、周二人传刘闰湘、左清河, 黄凤山传王歧,刘闰湘传刘滋茂,左清河传董西元。

科牛庄余式一支,传于沧县高家口 (今属河北黄骅)刘吉发,刘传 本村高锡林,高传高德怀,德怀传高玉庭,玉庭传高思武、高思义。

沧县李龙屯志远和尚一支,志远传蒋炳,蒋传官长元、官长和,长 合传北阁赵炳岩等,赵传自来屯李恩慧诸人。

霍氏一支,自东光移居静海(今天津市)小南河村。霍恩第传子霍 元卿、霍元甲、霍元栋。霍元甲门徒广多,改称迷踪艺。霍元甲之子东 阁去东南亚传艺。

燕青套路主要有秘踪母拳、练手拳、大小五虎拳、秘踪长拳、燕青 拳、燕青架、燕青翻子拳等,器械有燕青刀、燕青拐、二郎棍。

燕青拳在技击方面十分重视顺势借力,出手连三招,其歌诀中有: “见刚而回手,回手人偷手,偷手而采手,采手人搂手。”

河北一带,燕青拳又与翻子拳相结合,形成了“燕青翻子拳”。

第八节梅花拳的生产与系谱

梅花拳在我国近现代史上产生了巨大的影响。震惊中外的义和团反 帝爱国运动,就是梅花拳第十四代传人赵三多为首发起的。1902年,以 广宗景廷宾等人组织发起的抗捐赔款斗争,由于赵三多率领义和拳拳众 的参加,梅花拳拳众也起到了重要作用。梅花拳以邢台的平乡、广宗为 中心,覆盖全国。在邢台境内,威县、沙河的梅花拳也广为普及。

梅花拳第一辈收元老祖显然是一个虚拟的、表示崇敬的名号,有具 体人名所指的是第二辈张山。张山,字登,又被呼作小张山、张三省、 张真人、张仙人,江苏铜山路家团人(一说是铜山县小尖山张毛坊人)。 据梅花拳《根源经》记载,张山于明万历戌子年(1588)学到了梅花拳, 到崇祯葵未年(1643)归位,以传授“文武大法”为立拳之根本,倡导 “武教天元”,终于成为梅花拳派承前启后的开创性人物。后世的梅拳大 师也都秉承他的做法,“以道开路,以武诱人,又以文治武”。

第三代邹宏义(1617~1693),原名邹讵亮,字魁阳。其曾祖父名邹 养浩,字完宇,名登,初任徐州府教谕,后任山东常清县令,又任山东 兖州府同知,坐升兖州府太守。据《邹氏家谱•序》记载,邹宏义祖籍 直隶顺德府平邑马庄桥,也就是今天的邢台市平乡县后马庄村。邹宏义 出身武术世家,自幼习文练武。开始曾拜过几位武师,与家传武略结合 演练。约在崇祯末年,邹宏义遇到张山,并拜师。邹宏义授拳最活跃的 时期,也正是明末清初王常月的全真教龙门派的中兴时期。在其子邹文 聚的帮助下,仿照道教仪式,整理出了拳谱《通天卷》、《万法归宗》和 一份完整的门派戒律、打黄醮祭祷仪式谱一一《五虎纲要》,俗称“三百 六十处”。

邹宏义到河南开州(今濮阳)传拳教徒。收蔡光瑞、王西正、孟有 德等名徒,这便是梅花拳第四代传人的代表人物。王西正、孟有德传艺 何方尚无从考证。

蔡光瑞,字兴道,河南开州蔡吉屯人,他出师后,北上传艺,同时 也有为邹宏义寻根问祖之意。在北上过程中,收河南内黄县八里庄杨炳 为徒(五代)。北上途中救一孩童,遂收为徒孙。他就是梅花拳第六代拳 师之一的河北平乡人李进德。李进德练成后回到平乡。清康熙辛已年 (1701)至乙酉年(1705),河北梅花拳众弟子公推第六代传人,平乡县 停西口李进德、东田庄徐进德和南和县郑庄郑玉德亲赴徐州,请师祖邹 宏义。邹宏义别亲离子,随三位重徒孙回到了祖籍平乡县马庄桥,这就 是梅拳史上著名的“三德请师”。邹宏义回到祖籍后,在邢台、邯郸广开 拳堂,使梅花拳在河北得到了更广泛的传播。

梅花拳的第七代传人主要是河北平乡人徐进德的徒弟、平乡杜科村 李九周和李进德的徒弟、平乡南关孟礼公。

梅花拳第八代传人张从富,平乡县八辛庄人。他潜心研究,苦练功 力,创出了梅花拳小架,为梅花拳的创新与推广做出了重大贡献。梅花 拳发展到他这一辈,拳术更加精炼、灵活。他对文场采取了宽松、实用 的态度,使文场、武场进一步贯通,梅花拳由此分为“大架”、“小架” 两派。大架供奉邹宏义为师祖,小架供奉张从富为师祖®。

梅花拳第五代传人杨炳在其《习武序》一书中收录有浑元论、聚气 论、中气论、论头、论手等,如论拳:

拳者屈卷而不伸,握固其指团聚其气也。其搛法以大指尖 掐对食指第二节横纹,四指卷紧握固,一齐著力,务使分之不 开、击之不散方为合窍。此乃土贯四德五行团聚之法也。其用

①相关资料由邢台武术协会整理.河北省武术协会提供.

法也有四正四隅合之中宫九法,其气亦满扑,落点有一定之处,

随势体验,不可混施。如平阴拳下栽者,中指二节领气,平阳 拳上冲者,中指根节领气,侧拳上挑者,大指二节领气,侧拳 下劈者小指根节领气,不拘侧平,直撞击者,小指根节二节中 间平面领气。明乎此,余可类推矣。

现在,习练梅花拳的人遍及全国,人数以百万计。已知最高辈份12 辈传人尚有不少健在者,而这些高辈份传人大多在邢台市,尤以平乡县 后马庄村为多。

浏览1,531次