现在,电视节目常出现这样一种形式,叫作“历史上的令天”,此刻我就突然也有一种 将时空和历史倒述与对照的想法,于是,那个在今天大家都已非常熟悉的名字——李小龙, 他的生平和经历就与自己的一切有了这样一番比较:1940年11月27日,李小龙出生于美国 旧金山市,而那时还没有我,但我们的祖国却正在日寇铁蹄的蹂满不;1954年李小龙拜师 叶问,开始学习袜春拳,而我才刚刚来到这个世界上;1958年李小龙赴美留学,我们国家 却正轰轰烈烈地开展超英赶美的大跃进,全在炼着钢铁;1966年,李小龙在美国已拍了几 部影视片,小露武功锋芒,我却因“文革"停课,整天玩闹于大字报的海洋和惊惶于武斗的 腥风之中,倒真有点像李小龙早年的“不良少年”形象;1970年到1972年李小龙拍出了几 部诸如《精武门》那样轰动世界影坛的功夫片,我却反反复复地“欣赏”着八个样榜戏; 1973年7月20曰,李小龙去逝时,查日记夜正在南分某县插队劳作于稻田中,自然海外的 一切信息都不知道……o比较了半天,真有些失望。

其实,知道李小龙,大概已是改革开放若干年后的事了。并且,对李小龙最初的印象也 .

就是一位功夫不错的电影演员。

怎么也没找出李小龙和我们这代人有多少共同点,不同的社会环境,不同的年龄,不同 的经历,怎么就会吸引了我及那么多的我们?

"有时,我也常想,自己吸是搞体育的,但对武术的爱好实在有限,为何就唯独喜欢上了 这个李小龙,并与之有了不解之缘。从80年代后期开始,社里陆续出版了一批弁绍李小龙 的图书,其中大多是由我约稿和编辖的。逐渐,编辑干得长了,接触的人和资料多了,才觉 得自己原先的许多认识还流于肤浅与片面,这时我才感觉到李小龙已远非一个银幕形象那么 简单,他是一个有血有肉、有着七情六欲、精武博学活生生的七尺男儿。这才使我更想从职 业角度出发对他作更广泛和更深入的了解,正是这种冲动才促成了今天这本书的出版。

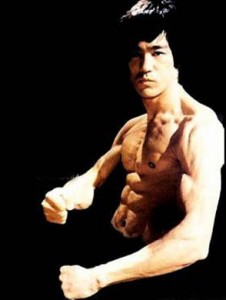

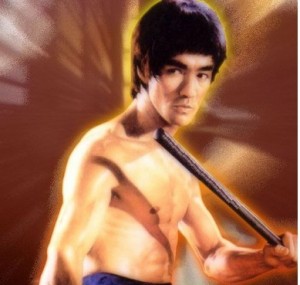

不能否认,即使时光已经淌过了二十多个岁月,但李小龙的功夫形象仍然不比今天任何 一位顶级大师逊色,喜欢李小龙的人,大多是喜欢中华武术的年轻人,而当今功夫出类拔萃 的高手有的是,例如李连杰;成龙、赵长军等等,而他们史处在现今更加开放宽松的社会环 境中,并得到最先进、最广泛的媒体宣传,怎么就反倒不如几十年前那个李小龙热来得火 爆?我总觉得,这里除了有李小龙独特的个人人格魅力外,大概更重要的是他在其短暂的一 生中反映出的那种精神,即中华民族不畏列强、不甘受辱的民族气节,就象看他主演的电影 一样,让人人都感觉到解气、提气、长气,而绝不会窝羹的受气和生气。

实际上,李小龙一天也没在大陆生活过,在他身上的许多习性倒更具典型的美国味,可

他又让人分明感到是一个地道的中国人,一条汉子,这大概就是他几十年魅力不衰的真正原 因吧

和李小龙的精神一样,他所创立的裁拳道也流传下来了,不像近年来的这术那功,只能 各领风骚三五年。我愈发感到这个名字的贴切与响亮,截拳道——截击之拳道、快捷之拳 道、杰出之拳道!今天,能有那么多人喜欢它,确实可喜。

干编辑工作整整二十年了,经手编辑的图书也有上百种,可是近年来敢想完成的只有二 本:一本是去年如愿出版的《写真李小龙》,用画册的形式展示了李小龙一生的风采;再一 本就是员筹划了许久,但直到今天才终于得以出版的姊垛篇《李小龙全书》,用洋洋百万字 的巨篇来向世人彻底倾泄关于李小龙的一切! -

就这二本关于李小龙的书,不敦断言绝后,起码能说空前,我作为编辑,了却了几十年 的心愿,对成千上万的李小龙爱好者是一种交待,对辞世26年的李小龙算是一种告慰;同 时对社领导敢于斥巨资出版此书也心存感激!

说到本书,当然一定要提到编著者廉峰。

大约在1992年,魏峰在我社出版了他的第一本关于李小龙截拳道的书,当时的他还是 济南军区的一名战士,不善言谈,甚至还有些腼腆,可是你可以从和他握手的力度上,分明 感受到来自雄厚功力训练的力量。这以后他转到了特种部队,然后是复员成了巡警,再柱后 又下海去了澳门当了一家大酒店的保安主管。虽然身份经常变,笔耕却一直未缓,书仍一本 本地出版。其间,很少的几次见面,他话意发少了,只是对截奉道的那种执著和敞精一点未 变。终于当社里决定出此书时,他费心一年多如期交了书稿,同时还做出了让许多亲友不解 的决定,放弃了澳门月薪万余元的工作,回到山东老家办起了一所概拳道学校,彻底苑*自 己的后半生与李小龙的栽奉道拴在了一起。我衷心地祝愿他在就拳道的教学上能获成功!

假如李小龙还活着,那么到人们企盼的2000年,正好是他的60诞辰!实在也不算老 呀!想到这,心情不禁沉了下去,太早了,太早了,他走的太早了!感叹之余,又觉得李小 龙还是幸运的,一个人能敬那么多的人记住几十年,甚至上百年,算得上无悔无蟾了!这 点,我能从他那双永远充满灵气的中看到;这点,我还能从那么多的截拳道追随者中感 到。

第一节艺海星沉真正的死亡游戏

'李小龙成年后主演过的影片并不多,仅有四部半,但却一浪篱过一浪,震撼了世界影坛,更震撼 了世界武坛。其最后的遗作是《死亡游戏),故事大意是,李小龙所饰演的武林高手,独闯敌巢,连克 数名武林高手,但最后却发现是一场“死亡遮戏”。他最终未完成《死亡游戏》这部戏,但却上演了一 出真正的“死亡游戏”。

1973年7月20日,香港,天色阴沉沉的,灰色的云层象一口巨大的黑锅扣在这座号称“东方之 珠”城市的上空,电光与雷声搅得人们心神不定。从那些散乱纷飞的燕雀哀鸣声中,一种可怕而不 详的预兆掠过了人们的心头。

晚上10时30分左右,九龙码头甬道急救中心的电话响起了一串急促的铃声,值班救护人员拿 起了话筒,“急救中心,这里有一个重症病人,快派医生来抢救,快!……”

10分钟后,一辆白色漆着红十字标志的急救车闪亮着旋转信号灯,箭一般地冲入风雨中,径直 来到一个电影演员的豪华住宅里,并急急忙忙地从房内抬出一名已陷入昏迷状态的男子。将病人 接回后,值班医生立刻给患者进行了检查,但遗憾的是,病者脉搏已停止跳动,瞳孔亦开始放大,显 然是已处于死亡状态。虽然给他打了几支强心针,并做了一系列抢救,但无济于事。因为死神已把 他从这个世界上带走了,他,永远离开了这块始终让他眷恋的土地。死者是谁?

他不是别人,正是驰名国际武坛和影坛的功夫影帝 李小龙(Bruce Lee)。

1973年7月21日早晨,被台风暴雨困扰了几天的香港市民,刚从睡梦中醒来,就被新闻媒介的 一条条显赫报道震惊了: '“一代巨星殒落!”“李小龙暴毙!”

被誉为“功夫之王”与“天皇巨星”的李小龙的死讯快如闪电,刹那间传遍了香港及东南亚,成了 全球性的大新闻,其追随者与影迷们无不为之悲伤。“李小龙怎么会死?”他们多么希望与侈望报纸 的报道全是记者们的杜撰,因为李小龙生前曾时常得罪新闻界;同时他们亦希望这只不过是替李小 龙正在拍摄的功夫片《死亡游戏》制造的宣传噱头而已。

的确,李小龙以他的武功、演技和魅力赢得了千万观众的心。他主演的《唐山大兄》、《精武门》、 《猛龙过江》等影片一再刷新香港、东南亚的电影票房纪录。在完成与美国好莱坞华纳电影公司合 拍的《龙争虎斗》之后,他已成了世界级的电影明星。然而就在他踌躇满志,事业与人生处在巅峰之 际,一夜之间竟把自己的一切全都抛开,甚至连一句话也来不及说,就撒手而去了。他仅仅在人生 的旅途中度过了极其短暂的三十余个春秋,因此,他的去世太突然了,人们根本无法接受这个残酷 的现实。

他坚如铁,壮如牛,跃如虎,行如龙,是个行走在异邦国土上的中国现代侠士。李小龙在银幕上 的形象太英雄化了,以至对他的暴毙,人们难以置信!然而,越来越多的信息证实,李小龙确实已死 了。

尽管人们不相信李小龙的英年暴卒,,甚至时过境迁多少年后,仍有不少崇拜者认为他依然活 着,并相信他有朝一日将从坟墓之中一跃而起,向世人再展现他那威猛的截拳道功夫。但美好的愿 望毕竟是一些人心灵中对李小龙形象产生的幻觉,因另它到底不可能代替已经发生,并且永远无可 挽回的事实。一代猛龙归天了!李小龙长眠了!

李小龙的葬礼共举行过两次,一次是在当年7月25日,是李小龙在香港的亲戚朋友及众多影 迷为他举行的;一次是7月28日,在美国西雅图的湖景墓地举行的私人葬礼。

在李小龙去世的第5天,九龙殡仪馆举行了盛大的告别仪式。李小龙的遗孀莲达带着两个孩 子,在成千上万的生前好友和影迷的簇拥下,来到了殡仪馆。这时,馆外广场上已有一两万闻讯赶 来吊唁'的人在静静地等候着,他们是来向李小龙作最后告别和致意的,同时亦有几百名警察把守在 殡仪馆内外,以防发生意外。看着这么多素不相识,却又如此诚挚的男女老少,莲达感动了,泪水潸 然从其墨镜后淌了下来。使其极度哀伤悲凉的心灵,注入了一缕慰籍的阳光,她从内心里感谢他 们。一位目睹如此万入空巷观其葬礼的美国游客深有感触地说,在他一生中所遇,只有肯尼迪总统 的葬礼能引起人们这么大的悲哀与轰动。

灵堂按照中国传统仪式来摆设,祭坛正中悬挂着李小龙的彩色画像,灵堂上方写有“艺海星沉” 四个大字。棺中的李小龙穿着《精武门》中的那件深蓝色的唐装。这情景,不仅使人联想起影片中 霍元甲的灵堂。灵堂中的众多人士中,有的也曾跟李小龙有过过节,还有的甚至跟李小龙有过仇。 但在这一时刻,一切恩恩怨怨都在这悲哀、肃穆的气氛中被淡化,他们很多人都潸然泣泪或嚎啕大 哭。.

香港所有的报纸均在头版对此作了报道。

李小龙的遗体和遗物,原来打算按中国传统风俗习惯,埋在李小龙父亲李海泉的墓旁,但莲达 出于文化的差异和对亡夫的怀念之情,坚决要求把李小龙的遗体运回其出生地,并安葬在西雅图 市。

7月28日,在西雅图市殡仪馆举行了李小龙的第二次葬礼。李小龙的弟子达尼•伊诺山度 (Dan Inosanto)  恰克•劳力士(Chuck Norris)、木村(Taky Kimura)等,以及亲友一言多人参加了葬礼仪 式。与香港葬礼时热闹壮观的场面相比,这里要显得宁静的多。静,是李小龙性格的另一方面。他 生前曾无比渴望恬静的禅居生活,以避开尘世的纷扰。现在他终于回到西雅图了,终于能够彻底静 下来了 ,遗憾的是这并不是他所希望的形式,然而,毕竟这一切已经发生

恰克•劳力士(Chuck Norris)、木村(Taky Kimura)等,以及亲友一言多人参加了葬礼仪 式。与香港葬礼时热闹壮观的场面相比,这里要显得宁静的多。静,是李小龙性格的另一方面。他 生前曾无比渴望恬静的禅居生活,以避开尘世的纷扰。现在他终于回到西雅图了,终于能够彻底静 下来了 ,遗憾的是这并不是他所希望的形式,然而,毕竟这一切已经发生

李小龙最后下葬在西雅图的湖景墓地,这是一片常年青翠如茵和绿树环抱着的半山坡地,而且 美丽、宁静的华盛顿湖就在山脚下,墓碑可俯瞰整个华盛顿湖,环境十分幽静。墓碑上面镶着李小 龙的照片,刻着李小龙的本名李振藩及生卒年M:1940年11月27日——1973年7月20日。

李小龙走得太匆忙,未留下任何遗嘱。碑铭是莲达根据李小龙生前的愿望而立的,其内容完全 符合并高度概括了李小龙的一生及其思想上的精华,这一点李小龙的众多弟子都完全认可,因为再 也没有任何人能比莲达更了解李小龙的了。其碑文大意是:

截拳道是现代最具创新精神和开拓意义的武道。它大胆否定了传统武学流于形式、囿于招式、 循规蹈矩等弊端。截拳道是一种注重实战、重攻击的实用型武道。截拳道是武道哲学。

最后,莲达流着眼泪在李小龙墓前向李小龙致了最后的挽辞:“他活着的时候,每天都有所创 造,他32岁的一生是充实的。”随之,其众弟子与朋友们与李小龙含泪作了最后的致意:“永别了,我 的兄弟,曾与你友好相处是我们的荣幸。作为朋友和老师,你使我肉体、精神和心理贯通为一。谢 谢你,愿你得到安息。”

一代巨星殒落,全球为之震动,这不幸成为人生中真正的“死亡游戏”。李小龙 代威名远 扬的华人功夫巨星就这样永远安息在异国的土地上,他从这里诞生,从这里开拓事业,又最终回归 到这里,陪伴他的是寂静的山林和青青的草地。

然而,他的故事,并没有因他的躯体入土而结束,人们对他传奇式的经历和神秘之死产生了浓 厚兴趣,而且追根溯源,刨根问底,好不热闹,尤其是二十多年后的其子李国豪之死,则更成了一个 迷中之迷。这也太不公道了:李小龙只活了 32岁,而李国素才28岁!第二节死因之谜一个永远的话题

李小龙生前曾常说:“我很喜欢《当我死去》这首歌,尤其是那句'若死时能得平静,啊!那么就 让那一刻早日来临吧’。也许我只有在死时才能得到平静。”

弥么,李小龙死后,是否印证了这句可作为“遗言”的话呢?

“李小龙是怎样死的? ”这一嶷问,最后竟变得风雨满城,新闻界亦推波助澜而深挖李小龙的死 因,并连篇累牍地报道,展开了激烈的竞争。那时候,数百万港民都在谈论李小龙之死,他们或悲、 或疑、或怨、或恨,众说纷纭,莫衷二是。一个人的死,能造成如此大的轰动,这在香港开埠以来,是 空前的。这一方面说明了李小龙名气之大,另一方面则说明了他死因之奇。

李小龙在银幕上塑造的形象永远是打不倒的金刚铁汉,正是这样一位功夫卓绝的巨星,在没有 .受到任何打击的情况下,却突然离开了影坛,离开了观众,离开了家庭,作古于尘土之下。他的去 世,不能不给人们留下种种疑问。特别是他死后记者披露出他是宛于当红女星丁佩的寓所时,更增 添了部分人士对李小龙死因的怀疑和推测。于是港府为此特意成立了聆讯法庭,专门调查和研究 李小龙死亡的原因等情况。

在社会上,李小龙死于他杀的流言在市道上被传得神乎其神,更为好事者所津津乐道。什么嘉 禾电影公司导演罗维因与李小龙有仇而请黑社会杀手杀了他;什么嘉禾老板邹文怀,难以继续承受 因患病而喜怒无常的李小龙的困扰及担心其跳槽,而暗中派人害死了他;什么邵氏电影公司与邹文 怀作对,挖墙角的企图失败,愤而杀害了李小龙,使他不能再为嘉禾电影公司效力,这样邵氏就少了 一个对手;还有什么李小龙是被越南巫师施法咒死,及被日本忍术暗杀高手所害等等,竟有近百种 说法,真是危言耸听。总之,作为具有传奇色彩的李小龙的猝死,当时确是一个令人难解的谜,也难 怪各种牵强附会的流言会得以流行一时。

那么,李小龙的真正死因是什么?事情的经过又怎样?人们再也不相信那些空穴来风的说法, 而是急切地想了解真相。

当时,处于极度悲伤、心乱如麻的莲达为了维护李小龙的完美形象和不致使外界对其产生错 觉,她掩饰了李小龙死亡的真实地点,声称是在自己家中去世的。所以,第一条传遍全世界的报道 是说李小龙死于家中。但是纸终究包不住火,数天之后,《新星日报》赫然出现了这样的大字标题: “本报独家可靠消息,李小龙死前昏迷地点,是在丁姓明星香闺内! ”这是一个细心的记者在救护中 心那里了解到救护车是从电影明星丁佩家里开出,而不是在李小龙家里运出李小龙的。几经调查 核实后,莲达也不得不承认了这个事实。这样一来,本来并不复杂的事情就被人为地炒得满城风 雨。由此,各家大小报刊也纷纷把注意力集中在李小龙的死因上,轰动一时的爆炸性新闻与绯闻也 越发升级,使李小龙的死因更蒙上了一层神秘的色彩,变得扑朔迷离。

《新星日报》的此举,在李小龙死因的帷幕上捅了个大洞,可谓石破天惊,全港哗然。李小龙之 死疑窦百出,最大的两点:一是最初宣布李小龙噩耗时为什么隐瞒事实?二是李小龙死前正在干什 么?’

莲达、邹文怀、李忠琛(李小龙大哥)三人虽都口径一致地说李小龙在家里出事,但具体地点、时 间却不同。也难怪,在当时的悲痛慌乱之中,是来不及将“谎言”编造得天衣无缝的。正因为有这么 多的疑点,才促使众记者盘根究底深入采访,最后挖出救护车的“出车记录”,从而掀起轩然大波。 平心而论,不论邹文怀,还是莲达与李忠琛的谎言都是出于善意的目的的。因为,一个有妇之夫,却 暴毙在一个待守闺中的少女寓所中,就算你有千万张嘴,也是说不清的。况且,李小龙与丁佩又早 已绯闻迭出,已不算是什么新闻的新闻了。

当时被弄得最狼狈的可能要算是丁佩了。据知情人讲,丁佩爱李小龙之痴、之深、之狂,犹胜于 莲达。再者,国人素有宽容死者而苛求生者的旧习。于是,一切污水便统统泼在丁佩身上,似乎丁 佩应该对李小龙之死负一切责任。其实这实在冤枉了丁佩,因李小龙并非每天都去丁佩构筑的“爱 巢”。李小龙早死一天,晚死一天,通常都不会牵扯上丁佩,但正是去丁佩家的这一天死最麻烦。丁 佩一时方寸大乱,神经近乎失常,她是因为李小龙之死而受伤害最大的一位。

鉴于李小龙的威名之盛,及他的死亡疑点太多,当局便决定开庭审理。出庭作证的证人共十余 位,其供词大致如下:李小龙的哥哥李忠琛说,他最后一次见到李小龙是在上个月,他当时神态正 常,气色很好;邹文怀说,他在李小龙去世前,几乎每天都和李小龙在一起讨论影片,并未发觉他的 神态有什么不正常的地方,并且未听说他有过什么家庭纠纷。可以这样说,邹文怀的供词,排斥了 李小龙自杀的可能性;丁佩在作供词时,着重回答了法庭关于“7月20日,李小龙在丁佩家所发生 的一切”的提问。另据邹文怀的有关证词,及记者们从其它渠道了解的材料,可将李小龙在这一天 的活动及死后的情形勾勒出一个大致的轮廓:

7月20日下午1时许,莲达因要外出购物而与李小龙吻别。李小龙告诉她,他与邹文怀有一个 约会,他们要一起讨论《死亡游戏》,也许不能回家吃晚饭了。在这里,李小龙所说的基本上是事实, 只是未向妻子提到丁佩。下午2时左右,邹文怀来到李家找李小龙,两人讨论了《死亡游戏》的剧本 之后,随即前往丁佩家。他们是与丁佩预约好的,因丁佩也在该剧中担任一个角色,然后一道前往 一家餐馆,与一澳籍演员会面。回到丁佩家后,李小龙感到有点头痛,丁佩就让他服了一片自己常 用的止痛药,并让李小龙去她卧室休息。

约在晚8时许,邹文怀去接另一位演员。半小时后,丁佩进卧室看李小龙,见李小龙已睡沉,便 没有叫醒人。9时,李小龙仍未醒,她便又打了一次电话给邹文怀。9时45分,邹文怀来到丁佩家, 并试着叫醒李小龙,但李没有任何反应,于是才打电话去找医生。实际上,李小龙这时已经死士。 事后,丁佩说:“我自己有神经衰弱的毛病,常闹头痛,我却不知道他有这种症状,否则当天我就不会 草率地给他服药。”

医生朱博怀作证说,李小龙神态安详,看来没有被骚扰过,我至少用了 10分钟去尝试使他恢复 知觉,但无效,我便建议立即转送到伊丽莎百医院。伊丽莎白医院急症室的医生则作证说,当晚11 时,他检验了李小龙,发觉无心跳、无呼吸,那是已经死亡了的征象。当时11时半,抢救医生才正式 签署了李小龙的死亡证明书。警局法医叶志鹏作证说,在检验李小龙尸体时,他发觉李的脚趾处有 一处切开过输血的痕迹,身躯外表并无新的伤痕。而且他在检查丁佩寓所时,也未发现打斗和发生 纠缠所遗留下的痕迹,也没发现任何有毒的物品。所以说,种种迹象都表明了李小龙可能是死于自 然的病因。因为在李小龙生前,曾有过突然昏迷的病史。

李小龙的验尸工作,是在他死后36小时后开始的。其中最引人注目的是李小龙体内发现了大 麻,但含量极微,根本不至于致人于死,而比较有可能是他对镇痛药中的某些成份极敏感。报告中 还说:李小龙的头部虽无伤痕,但脑部有中度肿胀。不过,脑肿并那一定致人于死亡。最后,还是请 伦敦大学法医学教授来研究后,共同作出诊断:死因是急性脑水肿,原因是对镇痛药中的某些成份 的过敏反应所造成的。

但这只是推测,并非确凿的结论。

据分析,李小龙的脑肿病,可能是长期超负荷练功及思想压力过大所致的,并由于长期以来没 有得到应有的医治,而使病情逐渐恶化。在拍《猛龙过江》时,他已感觉到病情的严重,在他去世前 的几个月里,便曾在《龙争虎斗》这部片的配音过程中昏倒过。后来又飞到洛杉矶去住院检查。但 回来后,他去得意地宣布:医生说他的体能状态能比得上18岁的年轻小伙子。其实,此时他已病入 膏肓,顶多只能活二、三个月了,说他身体好,大概是医笙不忍心他受打击而说出的善意的谎话。并 由于他病情越来越严重,故情绪极不稳定,不但持刀威胁过大导演罗维,而且砸坏了记者们的相机。 原来有“民族英雄”形象的李小龙,终因重病折磨而变成了众人口中的“狂龙”。终于在毫无痛苦中 死去°

李小龙死因揭开后,莲达奉劝那些还想在鸡蛋里挑骨头的人:“请不要再猜疑了,让小龙平平静 静地安息吧!”但尽管如此,李小龙的死因尚有众多疑点未复,有待有关方面去解这个谜。这几个疑 点是:

第一,出事时,首次召请医生到场的说法不同。丁佩作证时声称,现场的医生是邹文怀打电话 召来的。邹文怀在证词中承认,是他本人打电话把医生叫来。但应诊的朱博怀医生作证时却表示, 他是接到丁佩的电话后去应诊的。

第二,李小龙曾服食的药片的包装锡纸不翼而飞了。在丁佩的证词中,曾提及给李小龙服过 药。但警员作证时却指出,他当时曾详细搜查了丁佩的房间,不过没有发现空的锡纸包。

第三,事发时现场出现过一名神秘男子。丁佩在证词中说,李小龙在其房休息时,她独自在客 厅。邹文怀来后,医生不久也到达,现场再也没有其他人。但送李小宠入院的救护员作证时则指 出,除丁佩、李小龙、邹文怀、朱医生外,还有一名不知名的神秘男子。当然,也许这名男子是李小龙 的朋友,但他若恰在此时造访的话则似乎不符合逻辑。

第四,李小龙死亡的确切时间不统一。邹文怀和莲达向新闻界宣布时说,李小龙经医生抢救无 效,于1973年7月20日晚上11时30分去世。但救护员作证时指出,在当时10时40分左右他达 到现场时,已发觉李小龙早已气绝,也就是说,在此时或更早时,李小龙便早已身亡。

.第五,李小龙去世时的地方说法不一。邹文怀和丁佩均说李小龙出事前,是睡在丁佩的床上, 但救护员作证时却说,他到达现场时则见到李小龙衣着整齐,睡在有垫物的地上,其个中的奥秘就 没有人知道了……

任何一种关于李小龙死因之说,都不能最后使人完全信服。人们最后又不得不把希望寄托在 当事人丁佩与邹文怀身上,指望他们能说出死因的真相。但事实上又是不可能的。或许,真相仍会 如他们作的证词一样;或许,他们仍隐瞒了什么而不便或不想说,甚至一辈子都守口如瓶。

看来,李小龙的死因只能成为千古之谜了。

第三节巨星殒落两代悲剧千古奇

李小龙人虽死了,但其精神永存。他的电影至今还在广为公映,而且魅力不减当年!他掀起的 世界性的中国功夫热潮堪称是20世纪文化奇观,他被誉为中国功夫第一名人!然而,他毕竟去世 的太早了,以至留下的遗憾太多而无法弥补。十数年后,其子李国豪已长大成人,且拍了数部较有 影响的片子,人们不禁惊叹:李小龙复活了!但正当李国豪的事业亦如日中天之时,竟也突然“死于 非命”。父子两代人的悲剧竟如此相似,真乃千古悲剧!

李小龙没有看到《龙争虎斗》公映时的盛况,这是他主演的第一部好莱坞电影。1973年8月19 日,该片在美国首映,影迷们未能看到出席首映仪式的男主角李小宠,只能在银幕上看到生龙活虎 的李小龙。10月18日,《龙争虎斗》的国语片在香港公映。此刻,李小龙正静静地躺在美国西雅图 的墓地里。

《龙争虎斗》很快传遍全世界,在世界范围内掀起了空前的李小龙热。

李小龙没有死,他仍然活在人们心中。李小龙的地位和作用,是无人能替代的。他的死,带来 的遗憾,又岂止是《死亡游戏》?李小龙的从影生涯只两年,仅拍了四部半影片,其时间之短,作品之 少,实在令人遗憾。然而,他却能在这去短的时间内,凭这么少的作品,放射出如此耀眼的光芒,这 在中外电影史上,却是绝无仅有的。

接下来,最值得一提的,也是世人最关注的,就是李小龙的儿子李国豪了,这也是本节所叙述的 重点。

李小龙之子李国豪,在李小龙去世时才七、八岁,然而他从小生活在武术影响的环境下,因此他 刚刚学会走路的动作时,就已开始模仿武术的功架。李小龙也有意识地去培养他,记得其5岁那 年,即1970年4月,他跟随李小龙到香港电视台作过武术表演,只见李小龙用脚一举即踢碎悬挂在 空中的4块各厚1英寸的木板之后,李国豪也表演了“脚踢木板”的精彩节目,只见他飞身跃起,把 一块几乎和他一般高的木板踢成了两半,而显示出了其演戏的天份。不过,最令李小龙头痛的是, 李国豪跟自己的少年时代一模一样,即好炫耀武力,经常把同学打得鼻青脸肿,以致家长们不断向 李小龙告状。

鉴于李国豪好斗的性格,李小龙曾多次表示不能教他习武,但李小龙的话又往往是不算数的, 他仍教李国豪练功夫,而且是攻击性非常强的截拳道。李国豪跟父亲学武道的经历非常短暂,因其 7岁那年,李小龙便离开人世了。

李国豪的性格跟父亲相似,年轻时喜好打架斗殴,滋事生非,他两次被中学校长勒令退学,结果 不能中学毕业。生长在美国的李国豪,由于母亲是美国人,因而他身上既保留了东方人的含蓄,又 兼有西方人的直率。或许是受父亲的影响更多一点,他从小耳濡目染拳脚功夫,加上勤学苦练,其 功夫大进。当时李小龙也盛赞儿子的体格比自己还要好。

李小龙去世后,年幼的李国豪随母亲返回美国,过着一种默默无闻而又无拘无束的生活°他还 是读特别班才拿到同等学历的高中文凭的,随后就读于麻省(波士顿)爱迪生学院戏剧表演系。但 这是他违背母愿的选择,因为李小龙的缘故,莲达不希望儿子再做演员,而当一名生活宁静、收入稳 定的医生。不过,李国豪进入大学后,性格有了明显改变,不再那么散漫贪玩,而更醉心于武术。自 从父亲去世后,他先后拜美国武术家迈克尔•班兰特及其父之徒伊诺山度为师,继续研习各种武功。

留在西部的机遇要大一些,但他 却去了东部。不过,由于李小龙名气的荫庇,他在演艺上的运气,不像父亲那样多舛。他21岁时, 已先后实现了他的影视梦。他的电视片处女作是哥伦比亚电视公司的片集《功夫》,电影处女作是 香港出品的《龙在江湖》。

浏览680次