二、 坐式

端坐椅边,身躯直立,再膝自然分开,两膝约为90°双手轻放于大腿 上,手心向下,亦可手心向上似托一气球,松肩撑肘,头正,闭目,嘴微 笑,全身放松。

两手放在胸前,松肩提托,距胸远不过尺,近不贴身,十指分开, 全身肌肉放松,意念似托一气球,其它同坐式1。

两脚前伸,两脚放平着地,两手撑托,其它要求同坐式正坐,将手举肩前上方,双手距离略宽于肩,靠背含胸坠肘,头上 领,两脚提起回勾,全身左右轻轻摇晃数十次后自然稳定放松。体弱者也可 把两手放于大腿上。

三、 卧式

身体仰卧,两腿平伸,约与肩同宽,闭目嘴微张,双手放于小腹部, 枕头高低相宜,全身放松如在水中荡漾。

两手放于胸前,手心向下,松肩坠肘,意念似听风雨之声,两膝提 起,两脚分开约与肩同宽,其它同卧式1。

两膝提起,弯曲约为45°,双脚平放下踏,两脚分开,约与肩同宽, 两臂抬至脚前,手心翻转向上,手指向时前方,肘离床半尺左右,注意肩部 肌肉放松,头部同卧式1。

两臂抬至胸前作抱球状,肘离床半尺左右,注意肩部肌肉放松,其 它与卧式3同。

四、 行走式

双手搓按式:两腿微弯,两手分开,双手似扶按弹簧,带领全身移 动,两足擦地出步,前足似踩一小球滚动,两足轮流倒换,上领下随,目向 前视。

双手揉球式:足站丁字步,两臂抬起在胸前,两手似揉球状,左手

大成拳总集

心向里,右手心向外,十指分开,似直非曲,臂半园,腋半虚,两手慢慢转 动,似揉一气球。

五、辅助功

双手扶椅:双手扶椅,距离约二尺左右,松肩,腹部放松,臂部向 后掀,两脚站丁字步,也可两脚开立,稍宽于肩,上体向前倾斜,头上领, 带动全身微微摇晃数次后稳定不动。

双手扶树:双手扶树一上一下,脚站丁字步(可轮流调换),上体向 前倾斜,闭目,头向前微低,或向左右歪斜,意念脚似踏棉花包,头如绳吊 系,自觉全身轻灵并有睡意之感。

按摩式:两脚开立约同肩宽,双手扶按肚微微颤动(①双手在肚脐 左右,②双手在肚脐上下,③双手按肚脐处,时间不限)。然后手背贴腰, 以头带动全身慢慢左右转动(向后看)。

六、金鸡独立式

直立挺拔,左腿提起,脚尖回勾,右腿弯曲,臂部和足跟成直线,左手 搓按,右手提携,头领脊柱神经,目向前视,精神集中。

七、 丁八式

足站丁字步,两足距离同肩宽,档撑,两膝分争,三夹两顶,前足着 地,足跟略抬起,后足吃力,前四后六,两臂抬起,手指向前,三分撑,七 分抱,头领脊柱神经,目向前视,精神集中。

八、 降龙式

两脚大步分开,前足横平放,前腿弓,后腿绷,两臂分撑,一手向前, 推托式,一手向后搓按式,头向后扭,目视后手虎口,精神集中。

九、伏虎式

形如丁八式,前四后六,前腿弓,后腿撑,三夹两顶,松肩撑肘,双手 虎口向前,左手提抓,右手搓按,头带动全身,目向前平视,精神集中。

站桩功要点

五笏斋

站桩功不需注意深呼吸,不意守丹田,不讲大小周天循环,更不讲阴阳 八卦。通过自然呼吸全身放松,凝神定意,姿势动静虚实松紧的调配,适当 的意念活动,渐渐地达到呼吸方面慢、紧、细、匀,思想入静,身体舒适轻 灵,体内息息相生。在练功时间内精神无思无虑,不论站、行、坐、卧均可 锻炼,简单易行。

练功进无论采取那种姿势都要全身放松,摆好姿势保持不动,各大小关 节似曲非直,经常注意全身放松,但要“松而不懈,紧而不僵”,也就是在 放松的前提下,又要保持全身和谐完整一致。在拳技上称为内三合,外三 合。内三合是指:心与意合,意与气合,气与力合。外三合指:手与足合, 肘与膝合,肩与胯合。体内空灵,外形中正圆合,以意为用,以形为全,以 静为合,形意一致,可以取意,意自形生,形随意转,内外合一。以上要领 经过长期锻炼,才能领会其精神。关于姿势的调配,需根据个人情况而定, 体质弱的可采用坐卧为主,站式为辅,体质较好的应采取站式为主,扶树等 辅助式相配合。一般病情不重,体质中等的人锻炼举例如下:

初练阶段:预备式和浮托式为主,适当配合辅助功。以松为主,适当注 意松而懈,紧而不僵,以放松意念活动为主,适当体会水浴活动,每次可站 三十分钟,勿疲劳。这一阶段可能感到四肢疼痛,也可能旧伤(局部)似有 复发的反应,要防止失去信心,一定要坚持下去。也有舒服的感觉,心身愉 快,精神饱满,食欲增加,体力增强,病情初见好转。这一阶段,大约需三 个月。

第二阶段:疼痛等不适感觉基本消除,既使有些反应也无关痛痒,自然 感到舒适得力。通过相应的意念活动,消除杂念,体内微动,病情大有好 转,信心大大增强,精神面貌有了显著的改变。这时可练推托式,分水式, 学会掌握两三种站和两三种辅助式功,可以加强练手。这段时间大约需半年 以上。

大成拳总集

第三阶段,是属于强功不作详述。

病症适应姿势的举例

神经衰弱:适应撑托及卧式。

高血压:适应撑托、扶树、扶椅式。

心脏病:适应靠树、浮托式。

肝脏病:适应揉腹上浑圆式。

肺病:适应浮托、举手式。

肾脏病:适应揉腹、环托、分水式。

肠胃病:适应扶椅、揉腹式。

半身不遂:适应扶椅、浮托、掌托式。

关节炎:适应浮托、分水式(加深)。

以上是根据一般情况而言,无论什么病初练时均需以浮托式的主,再根 据疾病,体质,具体情况调配不同姿势加强配合,不可强调那种姿势。

意念活动和入静

“凝神定意”的练功的重要一条,它能使中枢神经得到充分的修正,调 整生理机能,因初练时往往不易入静,即通过意念活动来克制杂念借以达到 入静的目的。意念活动也叫意念假借,即是设想某一种轻松愉快风景幽美的 境地,使自己仿佛置身于此景中,以达到万念归一,心旷神怡,悠然自得的 心情,免受七情(喜、怒、忧、思、悲、恐、惊)的侵袭,一般可用下列几 种:

放松活动:由上而下的检查自己是否全身放松了。

面部应似笑非笑。

上下牙齿应微张。

松肩松肘。

继而胸、背、腰、腹、胯、腿、脚……的放松。

水浴活动:设想在一个舒适的温泉大浴池里,飘然自在,静听泉水 的涓涓流动之声。

搭扶活动:设想双手扶搭于飘浮在水中的气球上,使全身始终处于 轻松舒适状态。

幻景活动:设想自己站在广阔的田野上,在欣赏人民公社的丰收景 象或站在寂静的山林里流流之旁,湖水之滨都可以。

以上仅举几个例子,还应根据自己的所练姿势,所处环境去结合意念。 此外,意念活动还有两点作用:

练功时体内效感是轻灵、飘浮、内动,意念活动对这种效感起着极 大的诱导和促进作用。

人体有随意肌和不随意肌,通过放松意识,暗示随意肌肉的放松。

意拳论——桩功与四形

站桩功是意拳之基本功。持桩之法有行站坐卧之分,持桩之目的是为了 培育内劲。内劲培育至何种程度始为有得,须有其检验依据。本文即拟将持 桩之效果。以扼要论述,供同好参考。

内劲需能爆发为外力始能收到练拳之真实益处,善拳者力之奋也。四形 为内劲爆发为外力之最适当的形式,故在论述持桩效果同时,文中亦将四形 加以简单说明。

意拳为一种特殊拳学。既谓之学,自应有其理论根据。关于力学理论根 据,我曾在别处有所论述,此处兹不赘述。欲使学者明了意拳之学术渊源, 对其哲理之依据似有加以论述之必要。

此文原系《意拳论》之一部分。当时欲试从我习拳诸生是否确有真实体 识,故在出示《意拳论》时将这一部分抽出,非我自私,实不愿嚼饭混人, 知我者谓我心虑,不知我者谓我何求?

论桩功之境界

持桩需经历三种境界,体认有得,方为功夫。所谓境界,即持桩时所有 之心理状态与生理状态也。盖心理作用于生理,生理作用于心理交相辉映 也。

清末学者王国维先生尝谓:凡成事者皆须经历三种境界。一曰:衣带渐 宽终不悔,为伊消得人憔悴。二曰:昨夜西风凋碧树,独上高楼望尽天涯 路。三曰:众里寻她千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处。习拳亦应如 是。

桩功之第一境界,从心理上讲谓之“不悔”。学者需坚信不疑,有百牛 挽之不动决心Q从生理上讲坚持百日即有感觉。坚持三四年,即觉四肢膨 胀,手足发热,有灌铅之感四肢阴面有感觉较易且快,其阴面有感觉则较 难且慢。四肢之阴阳面皆须有灌铅膨胀之感,方为有得,臻此境界始可学 功。

桩功之第二境界,从心理上讲谓之“望尽天涯路”。此际须信天下拳道 之妙,惟我自尔独尊,而他家所无也。从生理上讲持桩至五六年即觉两耳膨 胀,眉宇鼻梁觉如有物在内鼓动,颈项挺拔犹如顶上有大绳吊引,头皮发 胀、头发飞涨,觉有大石压顶之感。此即持桩时头直顶竖之功也。同时上肢 之感觉渐渐蔓延至臀部及小腹。至此四肢之感有日增焉。臻此境界,即觉天 趣盎然矣。然所发之力还非源自腰脊,而是梢节之机械之力也。

桩功之第三境界,从心理上讲谓之“回首”。此明本能活力如蛇。“神庄 意静”,弹指挥手,无非天籁。回过头来再看,十年来所操各法,皆如敝屣, 理应弃之沟壑而不惜,初步所练即为正果。从生理上讲坚持十年左右即觉腰 脊有膨胀之感。此种感觉直达各谷道臊根,却觉体整如铸,身如铅灌,肌肉 如一,行走步似趟泥,抬手锋棱起,身动如挟浪,腰脊板似牛。臻此境界, 动则自有奇趣横生之感,所发之力始能均整。至此技击之资备矣。

以上所谈之年限,皆系我自身体识所得。在于学者或可略长,或可略 短,均在于个人天赋与功力然耳。曾文正公曾谓:“成就事业天资仅作三分, 而勤奋则占七分。”此非虚语也,学者勉之。

持桩虽日久,但见效不著,须求之于己身,不是姿势不正确,或即是心 理起副作用于生理,或即生理起作用于心理,总之必有问题,当求证于高 明,莫自以为是。切要!切要!

又持桩切忌死持一式,各式须交替轮流,每日如此。同时又须有站卧之 分,站式与卧式尤须坚持。如是始有调配生理机能之作用。各式桩法虽皆可 培育内劲,但各式之效应不同(故以桩功治病,才因人设式),若死持一式, 从技击角度看则为偏颇,学者慎之!每日之中持桩时一小时至一个半小时为 宜。每日持桩之时间应占练功总时间的三分之二,以三分之一做试力,就我 之经验而论,如此为宜。盖桩功为意拳之基本功之故也。

论四形

持桩而达于“体整如铸”、“身如铅灌”、“肌肉如一”、“毛发如戟”之境

大成拳总集

界,始可言拳。拳者何?拳者力之奋也,非局部方法之谓。昔日我曾有一首 题为“舞相”的诗:

身动挥浪舞,意力水面行。

游龙白鹤戏,迂回似蛇惊。

肌肉含劲力,神存骨起棱。

风云吐华月,豪气贯长虹。

诗中所说“挥浪”、“游龙”、“白鹤”、“惊蛇”皆拳式也。然此拳式的舞 蹈,亦即所谓“健舞”或“武舞”。在隋唐时代健舞甚盛,为当时之养生术 与技击之法。不仅武夫操之,即使文人学士亦多习之,后多失传。近世拳学 家黄慕樵先生本多年参拳之体会,并揣敦煌唐人壁画之中人物与陶俑之舞 姿,始将健舞之几个姿势仿出。北伐之际,我南游至淮南,得遇黄慕樵先 生,遂得其传,乃约略得其健舞之真意,我不敢私其秘,曾再传于从我习拳 者,然其中能得健舞之妙者仅十余人耳。

习健舞之先决条件则须达于四如境界,即能整体如铸、身如灌铅、肌肉 如一、毛发如戟,否则难出舞相。舞起来岂不是摇摆四肢而已。我过去尝 谓:劲营自体内,力奋形骸外。持桩而达于四如境界则内劲具矣。然如何将 此种内劲爆发出来而成外力,以收技击之效应,四形则为最适当之形式也。

四形舞法乃系依“形曲力直”之法则。习时须永设一假想之敌,对之蓄 势搏斗。手指腕拧,指弯爪摄,不论手起舞或单或双,指端永远指向对方口 鼻,须用最大能力控制对方之中线,给敌造成威胁。控制对方中线亦即保持 住己方之中线不受侵犯矣。不仅掌之食指、中指、无名指、小指皆指敌,即 拇指亦须弯曲蓄势与其它四指同指一方向。此种掌法与所谓内功拳如太极 拳,外功拳如少林拳之掌法根本不相同,此即手指爪摄之意也。欲手指爪摄 则腕不许上拱、不许下塌、不拱不塌,故运行时必拧腕始能圆活制敌。具有 钩、错、敛、抗之妙。十指不许僵直,皆须曲蓄:指要分、掌要凹,如果运 行时指端可有透电之感,此即指弯腕拧之妙也。两臂运行时永不许失去裹、 卷、撑、抱之力,桩内蚊蝇不落。双足进退永不许失去刀、叉、分、刺之 能,步法寸步不让。肩要撑、肘要横,两臂始有裹、卷、撑、抱之力。裆要 坐,膝要纵(横),坐裆纵膝始有力,方有刀、叉、分、刺之能。与对方交 接我无执令彼亦无执,其诀窍要在肩胯之扭错。而肩胯之灵活扭错又须以腰 脊为动力,故习时腰脊须摇旋如轴,如是始能以无执而破有执也。双足运行 觉如在泥雪中求动,两足重量三七互换。脚无定位,身无定势,或以后步作 前步,或以前步作后步,前后交替,虚实互演以步法夺敌之位置。运行起来自随意走,手底留痕觉全身如与物遇,三尖协调,四心相印。若快,快不许 飘浮,若慢,慢不许呆像(相)。

力之爆发皆在一瞬间。此时如襟人,心毒为上策,力由意发之故也。手 狠方克敌,或随意从之故也。故习时每一动作皆需假借,无假借之动作身体 力不笃。习时周身永不许失去体整如铸、身如铅灌、肌肉如一、毛发如戟之 感。所谓意不使断、灵不使散、浑噩一致、不忘不失也。如是,舞起来始有 奇趣横生之境界。生理作用于心理,此即健舞之养生意义也。由此看来,意 拳之真功夫非自动中得来,须于不动中求之。故曰:“不动之动乃生生不已 之动也。”

练习四形是对内劲的一种定向训练,使之能随时随地爆发为外力以及技 击应付效用,故习时只求舒适与否,不求姿势好坏美观与否。但姿势确是形 之代表,故需求姿势正确,即不违反生理运动力学之规律也。若动则能循力 学之规律且不失四如之境界,其大动正确小动亦正确,否则均不正确。

习时还须善于运用人体外力与内劲之间的对立统一规律。人体外力有四 种:人体重力,即重力位能向重力动能之转化,此即所谓之“与地心争力”; 地面支撑与支撑反作用力,此我所说“拔地欲飞”;空气阻力,此我所谓之 “与大气呼应”;技击时对方之作用力,此我所谓之“假借之力”。这些力我 总名之曰“宇宙争力”。人体内力即是处于四如状态之整体肌肉拉力,此即 我所谓之“浑元争力”。膈膜动力,此我所谓之“呼吸弹力”,亦为人体内劲 之一种。欲收技击之真实效用,须使浑元争力与宇宙力合拍,其作用之妙皆 在于呼吸弹力也。故曰:“吐纳灵源合宇宙”、“喊声叱咤走风云”。因此时只 要横膈膜一发紧即错误,故学者宜慎之。

现再将四形分项加以说明。

挥浪

此式仍依“形曲力直”之法则,仍须不失四如之境界。其具体则为运用 伸、缩、抑、扬、沉、托、提纵之力。盖人体站立时两足不动,而躯体与两 臂同时作上下方向相反之波状运动。即双臂同时向上扬提而躯体却往沉坐,双臂向下抑按而躯体却向上伸长,亦即上下对拔拉长,此时人体重位能 即转化为重力动能,全身即有一种波浪力,谓之“重力波”。此种重力波正 是技击之所需也。同时上下对拔拉长荡起纵波力,借双臂左右圆撑之势,使 纵波之中夹带横波,如是始有挥浪之舞姿。运行时,双臂一前一后。若左手 在前,则出左足,若右手在前则出右足。双臂与躯体配合,上下伸缩抑扬对 拔拉长,双手走一椭圆形轨道。左右进退互换无穷。此式之形象犹如龟之游 出水面,欲浮而又沉,时沉时浮而挟浪扬波于水面,故此形又名神龟出水。

游龙

此式仍须依“形曲力直”之法则,仍须不失四如之境界,然具体则系运 用提、按、抚、横、分、闭、开、合之力,此式之运行与挥浪同,仍需利用 重力波以发提、按、抚、横、分、闭、开、合之力。双臂与躯体配合上下对 拔拉长。所不同者在于双臂在躯体之两前侧以提按开合之势走椭圆形轨道。 须以纵波出提按之力,以横波出开合之势。纵波高低进退互用。其形象若一 龙游苍海,龙即是浪,浪即是龙,龙行浪动,浪动龙行。

挥浪、游龙二式皆系利用重力波以收技击之效应。故用时需掌握力波之 松紧。松以蓄劲,紧以发力,松紧紧松无波不浪。波浪主要需有弹力,此种 弹力遇物即须爆发为炸力,此即意拳之蓄弹惊炸也。

习挥浪、游龙二式,又须有仰之则弥高,俯之则弥深之身。对方高来我 则高以行之,使有凌空失重,高不可攀之感;对方低来我则低以行之,使有 如临深渊摇摇欲坠愈陷愈深之感。此即高则扬其身,低则缩其身之法也。

白鹤

此式仍依“形曲力直”之法则,仍须不失四如之境界。然具体则系运用 搂、劈、钻、刺、翻、扬、裹、拧之力。盖我之整体任一曲蓄部位,当其作 用于敌体之某一部位而受阻,或当敌体之某一部位作用于此处,即将发生变 形时,我之此一曲蓄部位即产生一种阻力,阻止变形之弹性力,即爆发之为 炸力。此种爆发之炸力正是技击之所需,此即我所谓之“蓄弹惊炸”。必须 知在我曲蓄部位伸缩自如之限度内,弹性力与我曲蓄部位之伸展量(或回缩 量)成正比。故练习此形时两臂运行之幅度应大些,以增强爆发力之直射强 度。

运行时两臂交替自外向内画弧。若高,指端不过顶,若低,指端不过脐。设左臂先起则出左足,右臂先起则出右足。划孤时,两手臂须有搂、 劈、钻、刺、翻、扬、裹、拧之力,习时需根据不同之假想、假借,我手臂 曲蓄部位所产生之弹性力或翻扬、或裹拧、或搂劈、或拉钻刺爆发为炸力。 此式之妙还在于起脚制敌。若左臂先起的则左脚用劲横起横落。起须不高于 自己实脚之膝,落时不超于敌胸,提膝、脚落劲发于手,力出应为一声。此 种落脚之势并非踢、蹬、踹、踩,实为顿也。只运用爆发力两臂交替运用, 双足一齐互用,其形象颇似白鹤突围拔地欲飞也。意拳之“三拳一脚”即从 此式化出。

惊蛇

此式仍依“形曲力直”之法则,仍须不失四如之境界,然具体则运用 起、顿、吞、吐、撑、抱、悠、扬之力。此式之运行与白鹤同,仍需利用曲 蓄部位所出之弹性力而发起、顿、吞、吐、撑、抱、悠、扬之力。运行时若 出左足则起左臂,自内向外划弧,同时右臂在左臂下自外向内划弧。进右 足,右臂向外划弧,同时左臂在右臂下划弧。运行时根据不同之假想、假 借,我叫曲蓄之弹性力可以起、顿、吞、吐之形式爆发为炸力,亦为撑、 抱、悠、扬之形式爆发为炸力。前后左右互换无穷,其形象宛似惊蛇乍走, 左右迂回刀光闪。所谓三拳(钻、裹、践)、三棍(肩头棍、胸前棍、脑后 棍)皆从此式中化出,厉害无比也。

白鹤、惊蛇二式皆系利用弹性以得技击之效应。故习时需掌握回缩量与 伸展量,回以蓄劲,伸以发力。将欲伸之,则必回之;将欲回之,则必伸 之。回伸须致用,遍体似弹簧。此种弹力遇物即须爆发炸力。故白鹤惊蛇二 式亦系蓄弹惊炸之运用也。

习白鹤、惊蛇二式又须知白鹤能制横,惊蛇可夹纵。对方齐出,我则裹 其力,使之旋转而拔根;对方独进,我则放其势,令彼力尽而前俯。此即横 则裹其力,纵则放其势之法也。

论意拳之哲理根据

关于意拳之哲理根据,我不想多用笔墨,只以哲学命题之形式提出,彼 此对照,自不难看出意拳之真正面貌也。

一、 庄子曰“物物者非物”。意即使物质成为物质,并非物质。意拳主 张一切力量都是精神之集合。亦可谓力者非力也。换言之,使力成为力者并 非力,乃精神也、意念也。此即意拳所以名为意拳之实质所在。

二、 老子曰“无为而无不为”。意拳则主张“有为之为出于无为”,“不 动之动乃生生不已之动。所谓“无为”与“不动”在意拳则为桩功,所谓 “有为”与“动”则为试力与发力。意拳重视桩功,故亦系“无为”之义。 昔日有人赠意拳是“古道家之静功”,此非贬词也。

三、 老子曰“反者道之动”。意拳则主张“力生有两,两则能一”,即作 用力与反作用力之对立统一。所谓“矛盾错综须统一也”。

四、 佛门禅宗有云:“万法皆空,即为实象”,又云:“不思善,不思恶, 还我父母未生时之面目来。”父母未生时之面目即“空也、无也”。意拳则主 张“各项力量都由浑元扩大空洞无我产生出来”。因此教人“虚无求切实, 运用在虚空”。

五、 禅宗又云:“无法无执”。意拳则又主张“一法不立,无执破执”。 技击时“我无执令对方亦无执”。不仅抗劲用力为有执,使用招术方法亦为 有执。以无执破有执,破执而无执也。

六、 明代学者王守仁提出:“致良知”之说,意拳则主张“发挥良能” 之论。王守仁说,“实如水流湿,火就燥”。其势然也。

由此看来我关于《意拳论》中所说意拳试与老庄佛释一切学理名称谨 似,实非欺世盗名之说也。在意拳论里我所以用画龙点睛之法道破意拳哲 理,实欲告诉学者一个真理,习意拳而不接受其哲理,则无异抱石卵而盼司 晨,终无所成。学者不可不明此理。

第二节试力

一、概论

继站桩训练之后,试力练习乃是大成拳又一项重要而艰深的功夫。试力 是通过手足在一定范围运动,而将桩的规模扩大,即在符合桩法要求的情况 下,推广手足的放置位置,而且通过手足在这些位置间的运动,将这些扩大 的桩法连贯起来,从而体会自身变化,练习各项力量,以期在技击中能够达 到学能致用,故试力乃是一种动功。它与作为静功的站桩功是相辅相承的。 站桩要求外静内动,静中求动,动静相兼。但站桩只有配合试力练习,动、 静相间的效果才会更加明显。因此,在站桩训练有了一定的基础之后,下一 步紧接着便是进行试力练习。大成拳的试力又是为下一步功法——发力奠定 基础的。从而也是为技击做准备工作。王昔斋老先生说:“试力为得力之由, 力由试而得知,更由知而始能得其用。”

试力在最初阶段,虽是以手足行之的一种活动,再深入练习下去,则应 懂得试力并不只是手、足的局部运动,而是一动无处不动,即动一处,需牵 动全身,亦即所谓“上动下身随,下动上身领,上下动,中间攻,中间攻, 上下合”。王萝斋老先生更有一个十分形象的说法——试力不是用身子耍手, 而是用手将身子耍起来。

同样,试力也需要全身放松,用意不用力,一举手一抬足都要以舒适得 力为原则。试力切不可用拙力。须知,用力则气滞,气滞则意停,意停则神 断,全体皆非矣。老先生这个练功原则,不但在站桩功的训练中要牢牢记 住,在试力的训练中也同样要牢牢记住。试力又不可松懈从事之,需是肌肉 含力,骨中含棱,同样不可违背形松意紧的原则。

试力时需全神贯注,意不断而力亦不断。做到身体庄正,筋肉空灵。动 作需先求开展,后求紧凑。应该懂得,动作愈微小,精神才能愈集中。习时 需体会空气阻力的作用,并以与空气阻力大小相等的力量与之应合,无过之 亦无不及,以培养与宇宙之力相感应的良质良能.试力时还应坚持“慢优于

快,缓胜于急”的原则。要在无力中求有力,微动中求速动。练功日久,全 身毛孔无处不有穿堂风往返之感,并有“欲行而又止,欲止而又行,更有行 乎不得不止,止乎不得不行”之意。王萝斋老先生这番话的意思,是要我们 在试力中体会自身内外的意、力,是否已做到圆满自如之地步,能不能达到 随时随地应感而出的高深境界。

此外,练习试力与站桩功训练在原则上有许多共同之处,如全身各关节 无不成钝角,身体各部分都要无曲不夹,无节不顶。还须做到力不出尖,形 不破体等要诀。读者须一一仔细揣摩,以达融会贯通之妙境。

二、试力的练习方法

大成拳的试力,实质是一种整体运动和发劲的运动形式。

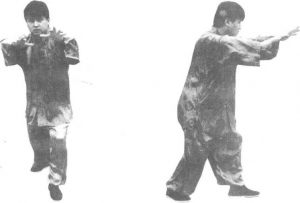

钩铿试力(图 2. 1~图2. 2. 6)

其步法姿势与站技击桩相同。两手自然抬起,掌心向下,手指自然分 开,略微弯曲而向前指;用身体催动双手向前推出,指尖向前,臂亦随之而 动。但切勿完全伸直,以防力量破体。两手之间的距离约有一头,以防对方 突然撞进。意念如用双手十指推动水中漂木,缓缓而行,当两臂快要伸直 时,两手向内翻转,掌心相对,用身体将双手慢慢拉回,其动作要连绵不 断;待到双手距离自己前胸约有一拳之时,再行翻转,手心向下,继而前 推。这样做周而复始的练习,待到日久功深,要加上出手如铿,回手如钩, 力不空出,意不空回的意念,故叫做钩铿试力。

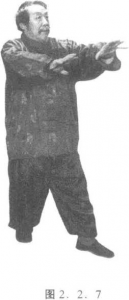

波浪试力(图 2. 7〜图2. 2. 11)

其步法姿势与钩铿试力相同,所不同的在于手的姿势。两手迎面伸出, 掌心向下c两臂略有弯曲,高与眉齐。两手之间的距离与自己头部同宽。然 后两手徐徐下按,略成弧形,在下按之时,头部上顶;待两手按到与自身肚 脐相平时,再轻轻抬起与眉同齐,头部上顶之意亦同时收回,两手再向前迎 面伸出。如此做周而复始的练习,两手动作犹如波浪起伏,故名波浪试力。

练此功时,注意要松静自然,身心皆不可用力。两肘外撑,含胸紧背。内固 精神,外示安逸。形不可破体,力不可出尖。这样,才能练就周身浑元一 体,形成整体运动。

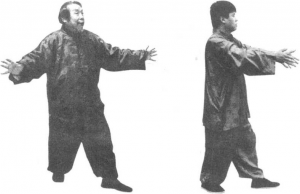

风帆试力(图 2. 12〜图2. 2. 16)

其步法姿势与波浪试力相同,但两手的姿势不同。练此功时,两手在自 身的左右两则抬起,与肚脐相平。两臂略有弯曲,掌心向前,手指自然分 开,微有弯曲而指向斜下方。用身体带动两臂,前后慢慢摆动。自身犹如旗 杆,两臂如同两帆。练此功时,如微风吹帆而动。动时先求大动,后求小 动,再求微动,最后练到外形不动而有内在的动。也就是用意念之动而达到 全身齐动的整体运动。

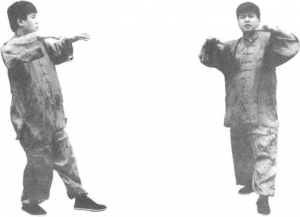

下肢的要求与做风帆试力时的姿势相同。两手抬起与自肩同高,双手迎 面伸出,掌心向下,十指自然分开,两手距离约有一头。两手缓慢的向左侧 作平行的弧形运动,身体重心同时向右后方移动。左手掌缓缓的向左外侧翻 转,掌心向上,右手与左手配合运动,掌心仍然向下。当右掌至自身胸前, 左掌与左肩接近平行时,然后左掌内翻,掌心向下,两手配合迎面推出,指 尖向前。如此周而复始的练习,待到日久功深,左手翻掌时要加上左手腕拇 指根部往回钩挂的意念。练习此功,可使上身乃至两臂两手腕部产生螺旋之 力,如蛇缠物,松紧适宜,故名蛇缠手。

蛇缠手试力(图 2. 17〜图2. 2. 22)

浏览1,609次