所试各力,名称甚繁,如蓄力、弹力、惊力、开合力、三角、螺旋等各 种力量,亦自然由试力而得。表现观之形似不动,而三角、螺旋实自转不 定•错综不已。要知有形则力散,无形则神聚。非自身领略之后,不能知 也」盖螺旋力以余观之,非由三角力不得产生也。而所有一切都是筋肉动荡 与精神假想相互而为,皆有密切连带之关系,若分而言之则又成为片面也。

至于用力之法,混噩一贯之要,绝不在形式之好坏,尤不在姿势之繁 简,要在神经支配之大义,即心意之领导,与全体内外之工作如何耳。动作 时不论单出双回,齐出独进,横走竖撞,正斜互争,浑身之节点无处不有先 后轻重松紧之别。并须形不外露,力不出尖,意无断续。不论试力或实际发 力,均须保持具体松和,发力含蓄而听力以待其触。神宜内敛,骨节藏棱, 毛发筋肉伸缩拨转,全身内外无处不有滚珠起棱之感。

他如假借种种之力,言之太繁,姑不具论。就全体而论,要发挥上动下 自随,下动上自领,上下动中间攻,中间动上下合,内外相进,前后左右都 相应。上述试验各种力量得之后,始有学拳之可能,功力笃纯,可逐渐不加 思考,不期然而然,莫知至而至,得本能触觉之活也。具体细微之点力,亦 须切忌无的放矢之动作,然又非到全体无的放矢不可,否则难得其妙。

试声为补充试力之细微无所不及,要声力并发,与徒作喊,意在威赫者 不同,而闻之者起卒然惊恐之感。

试声口内之声不得外吐,乃运用声由内转功夫。初试求有声,渐以有声 变无声。盖人之声各异,而试声之声世人皆同,其声如幽谷之声,故先辈云 试声如黄钟大吕之本,非笔墨可以形容。须使学者观其神,度其理,闻其 声,揣其意,然后以试其声之情态,方能有得。

通过一定形式、一定方法发放出来,使这 种力量能够在技击中得到充分运用。因此,发力必须以站桩、书力、步法的 训练作为基础,发力的特点应该是冷、脆、快、重。以双另*手为例:冷, 指的是发力时使对方猝不及防,在对方未察觉时发动,在对方知建时已被击 中;脆是指发力时不可拖泥带水,应干净利落,特别是打击对方反关节部位 时,尤其注意不要迟疑,以防对方变化;快说的是无论我先动箴启动,都要 走在对方前面;重是说我发出的力量要有穿透性,打在对方身体表画,意力 要透到身体的另一面,使其内部受到震动。

发力时,注意力不要集中在是否击出或是否击中对方,而应注意在发力 时自身是否保持着上下、前后、左右的平衡与均整,如果发力时失去了身体 平衡或只是以局部动作,那么即使将对方打倒,也不能算隹正确的发力。

发力的方法是一松一紧。松紧,不仅是指肌肉的松紧,更重要帝是指精 神的松紧。松也是蓄力的过程,紧则是发力的一瞬间,蓄而后舅,方能有 效。在搏击过程中,身体大部分时间都应处在放松的情况下,只有发力时才 骤然一紧,紧过之后立即放松。骤然一紧的发力是否能够奏效,主要取决于 放松的程度,如果与对方一接触,精神就开始紧张,必然会导致肢体滞拙不 灵,发力决不会准确有效。 十

发力时,力量运行的路线是:其根在脚.发动于腿,主宰于腰,催动两 肩,形于指端。

二、几种主要发力形式

发力形式,从身体部位特点讲,有整体发力和局部发力。从位置特点 讲,有定位发力和无定位发力。从精神特点讲,有合意发力和本能发力。从 发力方向上讲,有正面发力和侧面发力。

1.定位发力

定位发力指的是脚下不动,以固定姿势做的发力。定位发力分为定位整 体发力和定位局部发力。

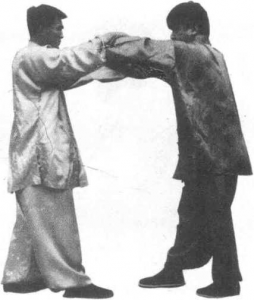

定位整体发力(图 5. 1、图2. 5. 2)

立正姿势站好,抬左脚向左前方迈半步,呈稍息姿势,两腿力量之比为 左(前)三右(后)七。

定位整体发力又称为正面整体发力。

两臂慢慢上抬,抬至左手高于肩部,右手略低于左手。左手在前,左腕 距胸部约一尺远,右手略后,两手五指撑开,掌心相对,相距约半尺。以身 体带动两手回拉,拉时精神要放松,形体亦要放松,不可有一丝僵滞。双手 拉至距胸部半尺远,然后向前推,双手突然停顿,身向前撞,脚向下踩,手 向前抖,全身收紧,形成一个整体动作,将体内力量聚然发放出来。随即全 身又恢复到放松状态和双手回拉姿势,再重复上述动作,如此往复不断。

如此右脚在前,则应以相反方向动作进行发力。

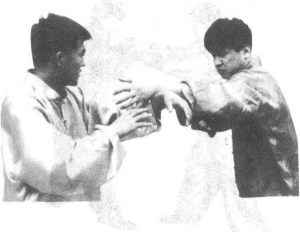

(2)定位局部发力(图2. 5. 3、图2. 5. 4)

大成拳有一种基本力量,称为二争力。所谓二争力,就是通过一个动作 把两个方向完全相反的力量同时发出来,如同射击时子弹出膛同时产生后坐 力一样。

定位局部发力指的是身体的一部分与另一部分一刹那间发出的二争力。

这种发力较之整体发力更为灵活,速度更快。

定位局部发力的具体练法是:以稍息姿势站好,左脚在前,右脚在后, 两手半握空拳,两臂上抬,左拳抬至高于肩部,右拳略低于左拳,拳眼相 对。背向后靠,两肘外撑。精神与形体高度放松,然后全身突然收紧,头与 两拳骤然做前后二争力。这是左式,右式只是改变方向,动作要领相同。

以上述原理可以分别以肩与胯作二争力,肘与手作二争力,两手之间作 二争力,这些都属于定位局部发力。

无定位发力

无定位发力指的是脚下按一定步法进行运动,在身体移位过程中所作的 发力。

无定位整体发力

以稍息姿势站好,左脚向前,右脚在后,两臂上抬,左手抬至高于肩 部,右手略低于左手,十指撑开,指向前方,两掌心相对,肘部略有弯曲。 身体重心缓缓移向左脚,右脚提起,靠近左脚内侧,同时双掌回拉,拉至距 胸部约半尺远。然后缓缓以左胯向自身右前方送右脚,同时双手向前推,推 的过程中变为掌心向下。全身高度放松,在右脚落地的一刹那,全身骤紧, 脚向下踩,身向前撞,手向外抖,发力方向与右脚尖所指方向相一致。身体 重心缓缓移向右脚,左脚提起,靠近右脚内侧,同时双掌回拉,拉至距胸部 约半尺远。再缓缓以右胯向自身左前方送左脚,同时双手向前推,在左脚落 地瞬间,骤然向左脚尖指的方向发力。

无定位局部发力

下肢姿势与无定位整体发力相同,上肢则是两臂前伸,两肘外撑,掌心 内吸,十指自然弯曲,全身高度放松,然后突然收紧,做肩与胯的二争力, 或作头与手,两手之间的二争力。

侧面发力

侧面发力是横向发力,分为向左、向右两种。

(1)定步向左发力

立正姿势站好,抬右脚向右前方迈半步,呈稍息姿势,目光顺右脚尖指 的方向向远方平视。两手迎面伸出,十指撑开,掌心向前,右掌略高于头 部,左掌低于右掌。精神舒展,全身高度放松,然后突然以左肩带动两臂作 下捋动作,向自身左后方骤然发力。注意,•做此发力时意念应放在左肩部, 全身有下压之意。

(2)定步向右发力

立正姿势站好,抬左脚向左前方迈半步,呈稍息姿势,目光沿左脚尖所 指方向向远方平视。两手迎面伸出,十指撑开,掌心向前,左掌略高于头 部,右掌略低于左掌,精神与肢体放松,突然以右肩带动双臂作下捋动作, 向自身右后方骤然发力。

合意发力

合意发力与本能发力都是以精神意念作动力所作的发力。

其特点是神动、意动、力动,并要做到神、意、力合一。练时不拘姿 势,或坐、或站、或卧均无不可。下面以站桩中的矛盾桩姿势介绍站式合意 发力。

立正姿势站好,抬左腿向左前方迈半步,呈稍息姿势,右脚落实,右脚 跟虚起,离地面约半寸,两腿力量之比为左(前)三右(后)七。右侧胯部 后坐,左腿膝盖前顶。两臂上抬,左手抬至与眉平齐,右手略低于左手,十 指自然撑开,掌心微凹,两臂曲肘环抱,肩撑肘横,两眼自左手腕上向远方 平视。这就是大成拳桩法中的矛盾桩。

以矛盾桩姿势站好,然后以意念活动带动身体内部的变化。如,假设有 人持粗木棍向你头部或两臂砸来,在接触你身体的一刹那,你全身猛然一 紧,将对方木棍磕回或震断。又如,有人以重拳向你胸部猛击,在接触你胸 部的一刹那,你全身骤然一紧,使对方打中你时被弹出丈远或将其腕部挫 伤。再如,有许多人环绕在你周围,各自执砖头瓦块向你掷来,而你身体各 部不断做出一松一紧的反映,将砖头瓦块反弹回去。练此功时,要做到外形 不动,内心真动,所谓真动,乃生生不已之动。其练法综合起来说,就是以 技击意识指导身上一松一紧的变化从而产生弹力。这种弹力,经过升华形成 爆发力,这种爆发力就是合意力。

本能发力——大成拳发力的最高形式

本能发力是合意发力的高级阶段,其区别仅在于合意发力由技击意识控 制,本能发力由触觉控制,训练方法完全一样。

综上所述,大成拳发力实际上就是将全身心力量充分放松,然后在极短 时间内收紧。这一松一紧程度越实,时间越短,发力质量也就越好,逐渐达 到“一触即发,一发即止”的高级发力状态。

所谓本能发力,是指人在行住坐卧之时,只要自身受到意外袭击都可随 时随地,不受任何时间和姿势的限制,而作出的下意识发力反应。大成拳功 法训练的最终目的,就是恢复人体的良质良能,在技击方面则是唤起人体固 有的本能发力,以达“无论行坐,一触即能跌人丈外”之目的。这在常人看 来似乎不可思议,但在前辈武术家及当今大成门中实不乏其人,兹举例于 后O

清末年间河北深县有位武林巨擘,名叫李洛能,字能然,后世又有称其 为李老农者。李自幼喜武,虽勤学苦练,然始终未得拳学真谛,遂远走他 乡。经过艰难险阻,最后至山西祈县小韩村戴龙帮处学形意拳。经三年,只 练就形意拳一式,名曰劈拳,尽管如此,而李先生之学拳意志,终不退堕。 后戴龙帮老母做寿之日,戴命诸弟子堂前献艺,戴母见李为人诚朴,遂暗嘱 戴对李格外教授,不到十年,李之武功即达上乘。后李返回故乡,威名大 振,成为当时河北派形意拳的一代宗师,人称“神拳李洛能”。四方习武之 ±,多相求教。时本村有一位名振一方的武举,自负技艺超群,身强体壮, 常与李在拳学上论长道短,以示自己多知多懂,李先生只是一笑了之。一日 清晨,李正在躬身洗脸之时,武举趁其不备,突然从背后将他抱住,当时这 位武举只觉得李身形微微一动,自身便不由自主地飞出一丈以外。

李洛能的入室弟子,“半步崩拳打遍天下无敌手”的郭云深先生,亦有 此等本能发力功夫。王萝斋先生少年之时,曾和师兄周明泰在郭老家中推 手,王茅斋略一失神,即被师兄卒然一抖,扔起六七尺之高。当时正值盛 夏,郭老正坦腹仰卧于床上,不料罗斋先生落下之后,正砸在郭的小腹之 上,只听得“唆”的一声,芸斋先生即被反弹起四五尺高,跌坐于地。

警斋先生在四十年代初期,创立大成拳之时,曾被武林中一歹徒暗算 过,幸好罗斋先生早已练就了本能发力之功,才幸免于难,否则后果不堪设 想。那是在一个秋高气爽的季节,王萝斋和三五好友,去香山游玩,同登 “鬼见愁”,正在共同观赏遍山红叶的时候,谁知歹徒早已尾随在后,乘罗斋 先生不备,以双掌猛击萝斋先生后背,欲使之跌于洞下。谁知这歹徒的双手 在击中萝斋先生之时,自身却被反弹出丈外,跌落于地,头破血流,鼠窜而 去。此人亦为当时武术界较有声望之人,因比拳输给芸斋先生,心生嫉恨而 暗中加害之。然芸斋先生雅量,终未言其姓氏。

本能发力的获得,必须以一般的发力为基础。一般发力的含意就是在推 手或实作过程中,把自己身体所具有的内功,在极短时间之内,充分地发挥 出来,并有效地作用于对方身上,从而达到抖放或击打对方的目的。作为有 实战意义的拳法来说,发力既是一种训练方法,同时也是一种用法,是技击 中的一种重要手段。在大成拳中,不论是站桩练习,或是试力练习,也不论 是各种单操手及步法训练,其最终目的都是为推手或实作中的发力服务的, 并在此基础之上而形成一触即发的本能发力。

发力的种类很多,包括有形的发力,无形的发力,有意的发力,无意的 发力,有定位的发力,无定位的发力,自动的发力,被动的发力,整体的发 力,局部的发力,进步的发力,退步的发力,顺步的发力,横步的发力,以 及诸般各样的发力等。然不管何种发力,均须以桩功为基础,并加以试力及 步法练习,当上述练习达一定程度后,方可进行发力的练习,当是“不期然 而然,莫知至而至”。首先以钩铿试力练习,然后进行发力练习,从而双手 两臂,乃至周身产生“无点不弹簧”的技击能力。至于本能发力的形成,则 须在一般发力的基础之上,经过严格的推手、试声练习及久经实战之后方能 获得,非一般人所能领略,须有名师口传心授,学者心领神会,观其神,度 其理,揣其意,神而明之,实难形诸笔端。然无论如何练习,均须循序渐 进。王琴斋先生曾告诫曰:习拳忌好高求速,恐不达也。某员请示发力,予 答曰:汝已能得巧中味道,当能自信,对发力要领,恐尚未能领略,因发力 种类甚多,无应用经验,敢断言不易知也,望加意用功,届时必将详告,现 在即告亦不能懂,即懂亦不能行,虑有务高反低之病也。又功夫宜经久,朝 夕操练,无时或已,得有日新成绩,方是进步消息。语云:若有百折不回之 真心,即能有万变无穷之妙用。用功顿觉全身气血川流(身体有物),养神 敛性,全体无滞,是初步功夫;若听全体嘶嘶有声,无论行坐,一触即能跌 人丈外,是中乘功夫;身外生气,光芒四射,如用目视人,其人如失知觉, 然后就渐入神化之境矣。

第六节推手

推手,又称揉手、搭手,是中国武术独有的训练方法。八卦掌、太极拳 等诸多拳种均有推手练习。

推手练习是大成拳的重要功法之一。它包括单手和双推手两部分,既 是由站桩、试力、步法等基本训练到实作的过渡阶段,又是实作的高级形 式。大成拳认为,拉开距离交手者为断手,两臂相搭者为推手。而交手之 时,往往推断互为,由于断手练习勇猛剧烈,容易发生危险,所以才用推手 这一和缓的方法来训练,以期把站桩、试力、步法等训练中所产生的力量、 灵敏性、步法之变换应用到实践中。同时,高级的实作也可以用推手的形式 来完成。常言道:“行家有没有,只要一搭手「’所以王琴斋先生说:“推手 是拳术的升华”。

大成拳的推手练习是在站桩、试力、摩擦步等训练有一定基础之后,使 自身具备了形意拳的圆整笃实之力、八卦掌的灵活步法及身法,以及太极拳 沾粘连随的柔化之劲,而进行的控制对方、发放对方的训练。从某种角度 讲,推手也是相互接触情况下的双人试力。所以,在要领及要求上,推手与 站桩、试力、摩擦步有不可分割的联系。

一、推手的身法调配

头

头在人体最高处,为一身之主宰,是控制中枢神经之所在。推手时要做 到头顶项竖、虚灵挺拔,有率领全身之意。也就是所谓的“顶头悬”。王萝 斋先生讲:“头直目正”,忌前俯后仰、左右歪斜;面部表情要自然,气静神 怡,勿咬牙瞪眼,目光要含蓄,不要野视,神宜内敛,若捕鼠之猫,伺机而 动。

肩

肩为上肢枢纽,而推手时上肢运用至关重要,故推手的好坏与肩关节是 否放松有很大关系。肩松则臂活,臂活则力量易达于梢节,两臂相触之 “点”才能紧。只有做到“点紧”,才有可能控制对方,使自己的力量“如棉 裹铁”,含蓄有力。肩不仅要松,而且要撑,也就是王萝斋先生讲的:“肩撑 肘横”。只有肩撑,才能腋若容球,形成自身合理的间架;只有“腋半虚, 臂半圆”,才有圆活之力。否则,上臂贴身则难以化解外力,被动僵化,动 转不能。

肘

在推手练习中,对肘的要求较多。当对方向我推来时,肘要撑,因为只 有肘外撑,上身力量才能圆满,才能保持自身完整的间架。在推向对方或放 人之时则要垂肘,此时只有垂肘,才能使肩更好地放松,使力量达于末梢, 从而做到“点沉”身灵.更好地控制对方,进而发放之。

3 .手

在推手的过程中,手要呈半握拳状,但忌用力握紧,要有手若容球之 感,这样在技击时,伸掌握拳或放或打易于相机而动。

胯

推手时要紧胯,只有胯紧才能使上身更好地得以放松,使全身有松有 紧,松紧适宜,以达到“松而不懈,紧而不僵”,周身产生一种虚实无定的 弹性,放人之时方能产生笃整之力。

膝

双膝微曲.,前膝似有上提之意,如鸡之行步,这样才能进退自如,力量 含蓄,也就是所谓的“步若鸡行”、“膝纵足兜”。

6 .足

足要稳固,重心前三后七,但要有一定的移动。活步推手要领与摩擦步 同,即若趟泥。所谓趟泥步,似与大气相摩擦。也就是动若趟水兜泥,静如 松柏生根,足心要空,足趾抓地,如是发力方有迅猛,动作方能灵活。

脊

脊柱为人体之枢纽。推手时要“尾闾中正”,只有尾闾正直,才能使周 身动作协调一致,从而形成全身的整体运动。在推手放人之时,脊柱象弓背 一样产生弹力,如弓放箭,使对方跌出。即如王茅斋先生所说的:“力由脊 髓发”。

胸

胸部要放松,有空洞之感,使肺部运动自如,呼吸自然。同时,胸部要 微微含蓄。只有胸部含而松,才能有助于脊柱之发力。

9.腹

腹部要充实,但不可妄作,尤不要“气沉丹田”。腹部的充实是由胸部 的放松自然形成的,也就是常说的“胸虚腹实”。王芸斋先生所说的“小腹 应常圆”意即此也。

身

在推手时,要身形中正,不可前俯后仰、左右歪斜。无论进步退步,身 形均为整体运动。也即“一动而无不动,一静无处不静”、“牵一发而动全 身”之意也。

耳

推手时要做到“敛神听微雨”,因为只有听,心才能静下来,只有静, 全身才能放松。而放松正是推手的基本要求。

二、推手的方法

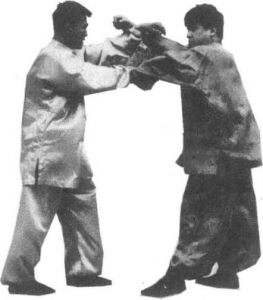

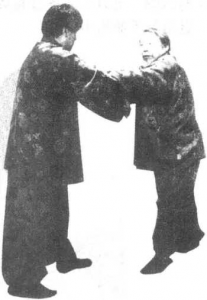

单推手(图 6. 1~图2. 6. 6)

单推手是指推手双方以单手臂相搭接,接触点只有一个(不包括放入阶 段)。单推手亦即定步推手,所谓定步推手是指足部不动,腿部动作较小, 而腰以上部位动作较大,有利于细心体会对方手形态的变化和力量的变化。

单推手的姿势为甲乙双方以技击桩时的步法站立。以右式为例,双方以 右小臂相搭,彼此由左向右做缓慢的弧形运动,注意要用身体来带动肢体的运动,点上要紧,身上要松,保 持自己的中线不被对方侵犯,同 时以自身的柔化之力控制对方之 中线,亦即“守中用中”之间。

单推手歌诀:

两臂相接如试力,沾粘连随 意须真;

滚动旋转凭力“点”,抖放惊 弹步摧人。

练单推手时,功力大小起着 明显的作用,功力大者,往往占 有优势。但并非绝对化,功力弱 者亦可通过角度的调整、松紧的 变化来转劣势为优势。

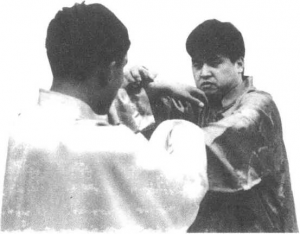

双推手(图 6. 7〜图2. 6. 11)

双推手是指双方以两手臂相搭接,接 触点有两个(不包括放入阶段)。双推手亦 即活步推手,活步推手是以腿脚的移位带 动上身运动,上下动作幅度基本相同,有 利于摸索运动中攻击与防守的规律,提高 上下配合及整体发力的能力。

双推手的姿势为甲乙双方两手臂相搭 接(手在上为搭,手在下为接)。由自身中 线部位往自身左右两外侧,自上而下作缓 慢弧形运动,同时以摩擦步为基础作前进 后退的练习。双推手的练习,同样要求间 架得当,力量匀整,守中用中。

双推手歌诀:

四条小臂紧相连,动转神移步为先;

控制对方如绳缚,摔挂打放须自然。

双推手的虚实变化较单推手为易,身法与步法的变换起着明显的作用, 对于功力弱者来讲,在对方以力相 欺时,他可以通过与步法的调整化 解其力,以抢夺优势。

练习双推手时,最重要的是要 注意避免手和腿的双重以及手和脚 的单重问题。如果两手犯有双重之 病,必然双手动作失去灵敏性,难 于变化,也很难控制住对方。两腿 犯有双重之病,必然步法上呆板僵 滞,进退不能自如,很容易让对方 所控制。所谓手的双重,就是两手 用力平均,力量不分虚实,腿的双 重,即两腿用力平均,步法不分虚 实,身体重心放在两腿之间。手和 脚的单重,就是左手与左脚,或者 右手与右脚,用力在一条垂直线上,容易产生片面之力,自身易于失去重 心,且力量不能笃实。

三、推手的动作要领

守中用中,间架得当

“守中用中”是大成拳训练及实践中的一条重要原则,在推手中尤为重 要。所谓“守中”就是护住自身之中线,使之不被对方所利用。中线就是人 体前面正中的部位,亦即中医经络中之“任脉”部位。因为控制住了任脉, 也就控制了对方之重心,使对方动转不能,陷于被动地位。因此,控制住对 方的任脉部位,就是所谓的“用中”。故在推手的过程中,时时刻刻要护住 自身之中线,即王苔斋先生所说的“守中用中,得其环中,以应无穷”。要 做到守中用中,必须有一定的间架;双手不论如何动作,总有一手护住自己 中线,同时控制对方中线,这与试力时的要领相似,要求“腋半虚,臂半 圆”,肩撑肘横、头顶项竖、胸窝微含蓄、小腹应常圆。双手均不可低垂或 闭置,以站桩、试力时的要领置于身前,并要有敌情观念。

神在手前,精神威慑

大成拳的功法练习,不仅重视人体灵敏性及各种力量的训练,尤其注重 人体精神意感之训练。正如《大成拳论》中所说:“本拳之所重者:在精神、 在意感、在自然力之修炼”。在推手及实作中都要求做到“神在手前,意透 敌背,如网天罗,无物能逃”。在平时练功之时,要假定虎豹当前、蓄势对 搏、力争生存,有如临大敌、你死我活之感。此即“无人若无人”的训练方 法。如此练习,在技击中才能做到“有人若无人”,如入无人之境,纵横自 在,打人如走路,看人如蒿草。

身形中正,肩胯圆活

推手时要求“尾闾中正”、胸窝含蓄、形曲力直。脊柱是人体枢纽之所 在,只有尾闾中正,才能不失重心,放人发力时才能做到“力由脊髓发” 同时,要切忌低头猫腰,左右歪斜,在精神上亦要堂堂正正,中正安舒,浩 气放纵,旁若无人。大成拳推手与太极拳推手不同,不要求而且避免腰部转 动。因为腰部转动很难护住自己中线,自己之力量易向外侧倾斜,给对方造 成可乘之机;同时也难控制对方中线,违反了 “守中用中”的原则。大成拳 推手要求肩胯圆活,用自身柔化之力及重心的改变来化解对方的力量,时刻 护住自身中线,做到一动无有不动,不丢不顶,力量无过亦无不及。

头顶项竖,虚胸实腹

头顶项竖,亦即“虚领顶颈”。具体要领是头顶的百会穴似被绳提,全 身似被轻轻领起。如是去做可使头部自然垂直,避免前俯后仰和左右歪斜; 使周身气血贯通,经络通畅;使胸部舒展开阔、空洞无滞。正是由于胸部放 松,才能促进双肩以及全身之放松,而只有在全身放松的情况下,才能更好 地体会对方劲力的大小、刚柔、虚实、长短、快慢和动向,锻炼自己的“听 劲”,达到“一羽不能加,蝇虫不能落”的高深意境。大成拳虽不主张“气 沉丹田”,但要求腹部充实。因为腹部充实是由于胸部放松自然形成的,故 虚胸与实腹两者密不可分。只有虚胸实腹,才能使动作既灵敏又稳固、发力 笃实、触觉敏捷,最后达到有感皆应,横扫千钧之境界。

点紧身松,我独知人

所谓“点”,就是在推手时,自身与对方相接触之部位。在推手中多用 自己的小臂与对方小臂相接触,只有点紧,才能控制对方,使对方难以逃 脱,也才能体会对方力量的大小和方向的变化。若点上放松则上述目的难以 达到,若松得太过则与断手无异。推手中不但点要紧,而且身要松,只有身 松,力量才会有变化,步法也才易于调整。由于这样,自身力量的变化总在 敌先,则敌难以测知我力之大小和方向,陷于被动,形成“人不知我、我独 知人”的有利局面。

不丢不顶,沾粘连随

所谓“不丢”,就是在推手时不要丢弃对方,自己撤回手臂,而是要在 撑住对方手臂的前提下,用自身的柔化之力化解之。“不顶”,就是不要强行 顶住对方进入,使双方进入僵持状态,而是要在撑住对方的同时让对方进入 但又在我的控制之中。在推手过程中,只有不丢不顶,才能随时感知对方力量之大小、方向之变化,并随时控制对方,犹如蛇之缠手,粘连缠绕。

形不破体,力不出尖

所谓“形不破体”,就是要求在任何动作中,都必须做到间架得当,不 失重心。“力不出尖”,就是要求力量要含蓄,不要做得绝对,上下左右前后 各个方面,不失不忘,有感皆应。只有形不破体,才能力不出尖,自身力量 才能浑厚圆整,连绵不断,也才能做到不丢不顶,沾粘连随。

先求开展,后求紧凑

大成拳推手在初级阶段要求舒展大方,不要拘谨收敛。因为开始推手时 路线与要领均未熟悉,故须在大的路线上练习,然后再逐渐体会内在的力 量,即所谓“听戏”。渐渐地以体会内在的力量为主,形则退为次要,外形 也渐渐紧凑。

力量笃整,浑圆阔大

大成拳推手,不可松软无力,必须做到力量笃整、精神阔大。要达此目 的,就必须在桩功、试力等基本功上下功夫,再加以灵活的步法及身法之变 化,使自己的力量浑圆无尖、阔大无边、空洞无力、无所不包、无法不容, 对方的任何力量都在我的控制之内,如网天罗,无物能逃。

夺位放人,力发脊髓

大成拳的放人必须在夺位的基础上施行。也就是说,放人时必须抢占有 利位置,或步踏中门,或偏步绕于敌侧,使敌被动,进而力发脊髓,如弓射 弹丸,力透敌背。

四、推手的不同阶段

小乘的推手

即推手的入门阶段。此阶段的推手,首先要明了推手之路线及自身的间 架配备,掌握头、身、手、足等各处的要领。在此基础上,逐渐体会对方力 量之变化,并试图用自身柔化之力来化解对方之力,在运动中保持自身间架 合理、力量均整。在意识上以进攻对方为主,不允许在行动上顶抗和攻击对 方,并有意识地通过皮肤的各种感应与大脑建立起固定的联系,解决运动中 意识与行动脱节的矛盾。此阶段应以练习单推手为宜,下一步再练双推手。

中乘的推手

中乘阶段的推手,虽然在意念上建立起攻击对方的观念,但由于内劲不 足、周身组成的体系不巩固,常常在对抗性推手时破绽百出,丢顶现象十分 严重,不能达到随机应变的境界。因此,在此阶段关键在于间架得当,全身 均整得力,细心体会对方力量的大小及方向的变化,做到点紧身松。进而有 意识地锻炼肌肉的敏感性,进行“定人”练习。从此阶段开始可配合练习双 推手。

大乘的推手

此阶段间架配备和头、身、手、足以及步法的进退、身法的变换等各处 要领均已熟练掌握。主要目的是体会沾、粘、连、随的内在力量,使肌肉的 活动与内脏器官之间建立起固定、协调的联系,并在控制对方的基础上随机 随势夺位放人。

上乘的推手

此阶段推手已不甚注意外形,内在力量已经具备,“听劲”灵敏,纵横 自在,有感皆应。由于自身功力笃实,身若弹簧,一触即发,放人可不必考

虑时机及对方位置,随时随地可发放对手。

最上乘的推手

此时推手功夫已炉火炖青、万法尽备,随心所欲而不露于形迹。只要与 对方稍有接触,即能放人于丈外,即王萝斋先生所云:“周身无点不弹簧” 之意。此时与对方相遇,对方如入天网,无从逃避。

浏览1,129次