大成拳的实作

实作又称技击,或称散手、交手、断手,就是双方实际作拳的方法。中 国武术的实作,就其原始意义来讲,乃是不附加任何条件的徒手搏击,所以 古代曾经把实作称为“白打”。拳术中的各种基本功的锻炼,从拳术本身来 讲,最终是为实作服务的,所以说实作实质是拳术中各种训练在具体应用中 所表现的综合形式。

第一节断 手

大成拳的实作之所以又称为断手,是相对于接手而言的。

一般认为,技击中接手就是推手,而断手则是实作。这种解释在区分训 练和使用时是可以应用的,但如论述其概念时,用上述解释就不恰当了。

对于接手,在训练和应用过程中有如下四种情况:

在两人做推手时,两手在上者叫搭手,两手在下者叫接手。

两人在训练或应用时,基本不脱点,双方保持较长时间的接触,比 如推手,就是接手的练、用。

在双人训练和应用中,通过一段时间的接触过程,而达到一方将另 一方扔出或摔倒的训练和应用,也叫接手。

对方向我进击,我在接触对方之后,迅速通过与对方的接触部位转 换力量,在原部位发力将对方放出的过程,也称接手过程。

接手的特点是通过接触点的变化将对方放出,发力比较缓和,不易伤 人。

而断手相对于接手,又有如下三种情况:

在双人技击练、用过程中,互相不接触的那段过程叫断手过程(主 要指双方断开而言)。

在双人技击练、用过程中,突然做发力接触后又马上断开的形式叫 断手。

因为断手是实作的训练阶段,而实作是断手的应用阶段,两者在运 动形式上完全一样,只不过对手的性质不同,所以有时把实作也叫断手。

在大成拳训练过程中,接手是双人训练的第一个过程,断手是最后的训 练过程,在接手和断手之间,还有一个半搭半断的训练过程,这个过程也很 重要,是从接手提高到断手过程的桥梁。所谓半搭半断(也称半接半断), 就是在接手训练中作断手动作,把接手过渡到断手的过程。所以说大成拳的 “接手为练,断手为用”。

断手的特点是接触时间短,进击速度快,发力迅猛、干脆,易伤人,所 以一般用于同敌手的实际拼搏。如果进行断手训练,双方必须都具有一定的 功力,身体有承受打击的能力才行。因为断手是实作,所以要做到“四真”, 即精神真,意念真,力量真,动作真。换句话说,就是要把训练的对手真正 当成“敌人”对待。但练时涉及到一些危险动作时,力求点到即止,以免伤 人。

关于断手的训练过程,请参看王芸斋先生的《大成拳断手述要》一文。

大成拳断手述要

技击之法,分门别派,要皆以拳套招术为本,而拳套招术具是人之伪 造,非发挥本能之学也。

大成拳之断手,拳套招术一概不用,是以各门各派之所长,归纳为一, 所谓“无长不汇集”,“集古大成”者是也。大成拳之断手,首要劲力均整, 再要三角弦应,次要单重发力,更要无微不法,法在无念,最后要形力须归 一,神意不着象。故大成拳之断手,与别门别派之技击均不相同也,盖因其 所重者在发挥人之本能活力而不在局部方法故也。

大成拳断手模式,并不是多,而是极少,只有数式而已。然皆形简意 繁,其应付范围皆是多方面的,其所运用之力,为一种立体之力,非仅点、 面、线之力,如别门别派者然,此种之体力,非是一神片面方法,而实为一 种发力方法,如能掌握此种发力方法,则技击之道思过半点,此正是他人所 无而我所独有者也。习学大成拳,不尽在年限之长短,与功夫之深浅和体质 之强弱,更不在方法之多寡,动作之快慢,要在于有无真实笃诚之力,如有 此种笃诚之力。又能运用立体发力之方法,则于拳道就不难升堂入室,然于 学者,平日亦须用此用发力方法将本能活力加以训练,否则,亦不成功夫。 此即“后天返光天”之谓也。本文所欲阐述者,亦即如何训练人之本能活 力,以期达到“不期然而然”,“莫知至而至”之境界也,举一反三,我希望 学者不要囿于我所说者,要从我所说者之中推出我所未说者,如是才可贵 也]

劲力均整

大成拳断手,最重劲力之均整及各项力之综合运用,要做到无动不动, 己身之动,无论微着,皆须是整体机械之动,一指之指动,百骸皆动,所发 一指点微之力,亦是均整之力,周身之意皆到,力不论大小,动不论微着, 皆不许破体发力,发力不破体,须使浑身无任何执着点,一有执着点,发力 必破体,其力亦无由均整点,且易为人所制。故发力无执,则体不破,体不 破则力必均整矣。若能均整无执不破体,则对方挨着我之何处,我便以何处 击之,此即“周身光芒不断”之真义也。

是故,技击断手之技,不论主动之发力与被动之接发力,在我则意无定 向,无的放矢,方面支撑圆活,突击内战,何处触敌,何处惊炸,既圆活又 直射,神意形力,似年糕之妙,即在于此。如果力有执破体不均整,则不能 臻此意境也。

然须知力生有两,两则能一,盖反者力之用也,欲吐必吞,无吞则吐无 以生,吞而不吐,则吞无以成。同理,欲上兜必技整,欲左态必右向,前击 之中必有后撑。此即神圆意方,开曲意直也。

禽兽各有其特殊之本能活力,然其活力及第一•次自然力,即先天即有 者,非后天自觉培养而出者也。人之本能活力,虽先天具有,但由于种种社 会应力而减弱,甚至淹而不彰,然籍后天之锻炼,使其恢复而增强,此乃人 之第二次自然力也,人之此种自然力,即技击断手之资本。此种自然力须加 以训练,使之成为人所特有的欲之即出而又出之有方的一种均整之力,因籍 以训练此种活力之形式可不同,断手时此种活力之表现形式亦会因人而异, 形式虽不一,但劲力必须均整不破体,力则无二也。

大成拳所运用之力,如炸力、旋力、惯力、杠杆力、离心力、弹簧力 等,不能单独使用(实际上亦不可能单独使用)。若单独使用,亦达不到均 整,且成为局部片面之方法矣。各项力须综合运用,尢须借对方之力以成我 之力。须知各项力都是筋肉收放与精神假想之统一,二者缺一则力不成力 矣。此种均整之力,须由桩法育之,由试力体认而得之,再由断手训练而专 一之。均整之力是技击之资本,断手乃是其具体之运用。力之发,非点、 线、面之力,乃立体之力也,即:立劲、横劲、竖劲三者统一成体者也。故 平日操练,不可偏专其一。盖之劲发必以横竖二劲为支撑,则横劲始能定 向。同样,竖劲发也必以立横二劲为支撑,则竖劲始能定向,故平日必能练 习三劲成体,六力错综,我身何处触敌,何处即为向敌突之锋面,三劲成 体,六力错综,锋面突出,皆是精神之集合。故断手之操练,须以意求法, 而法又须存于无念,出于无意,如是才是可贵也。

三角弦应

大成拳之技击,非进攻性之拳术,乃自卫之术也,因此,大成拳之技击 专讲断手,意即:“断敌可来之手”,善守即善攻也。为此,技击时周身关节 与具体面积之折叠处,皆应成钝三角形。盖三角形能产生预应力故也。对方 不论拳打脚踢,我出手断其来劲,周身三角所产生之预应力,能分解彼之集 中应力也。况我出手即是均整之力,彼必难敌,三角不仅具有预应力,且我 听发之各项力,皆是三角遒放与精神假想之分工合作,故三角力实大成拳之 重要法则也。浑身上下所形成任一三角,都是一项分力点,发力和接发力, 实际即是处之求得合力点。一旦求合力,就可以代替无数分力。故须切记不 使各关节拉力所产生之三角分力破坏整体之平衡,即均整之力,而须在各关 节拉力之贯串中,求得每一动作的合力点,即力之均整,此即形曲意直之义也。故平日操练时,全身关节须无微不含曲势,同时,亦无关节不含放纵与 开展,遒放互为者是也。亦无关节不成钝三角形,且无平面积,而是斜面迎击,尢无固定三角形,而是曲中直射故我手臂与对方手臂一接触,三角之 螺旋力即轮旋不已,须力而逆行,守中寓改。且我周身皆为活三角,犹如一 大弹簧,波动不已,柔静而惊弹,起落如水之翻浪也。三角螺旋力与三角弹 簧力实自活三角出耳。故接发力时动必活三角,否则即为硬抗,抗必执着 焉。如是操练,久之则自能有冲之不散、捶之不开之妙。

单重发力

任何一门拳术,步法实为关键,而步法之妙,在于形体重心之调配也。 据我数十年练功与实搏之经验而论,三七步单重发力,实技击胜人决窍也。 此种发力形式,须沾其身始纵力,抽我身劲即发,否则,难得其妙,须用意 支配我身全体之筋肉松和空灵,刹那间一紧,而力已运至彼身矣。如此始能 松紧不滞,力断意不断,意断神犹连。框纽稳固。此种发力方法,别门拳术 得知者盖寡也,实为古代拳术之精华。我之所谓“欲复古元始者”即此类 也,非单重发力,均整之力无法回囹逆至彼身也。所谓紧,即争也,所谓松 即敛也,争敛致用,紧松互为。争敛松紧之关键,在于虚实相互为用。前进 发力,两足重量前三后七,前虚后实,后退发力,则前七后三,前实后虚 实非全然占煞,实中有虚,虚非全然无力,虚中有实,两足非“丁”非 “八”,其支撑范围一尺七八,大则滞,小则灵,以能坐裆开胯为度,前足大 趾吃力,后足小趾吃力,要有植地生根之感。发力时,要利用呼吸之弹力. 小腹充实,臀部力稳,坐裆提旋,稳定重心,增强两足力量,与地心争力, 利用地面之反作用力,以加大力之爆炸。须记坐裆时要收敛臀部,使之成为 上体的支座,稳定重心,以增加力之直射速度。如是所发之力,才能实而 透。切记两足不许站在一条直线上,前足不许直线分出,后足不许直线后 坐,须以三角螺旋形迂回进退,拧摆横摇,若鲸之游旋,如浪之起伏,进则 能占势,退则能避锋,此即擦拉步之妙也。

发力这际,腰与裆是调节劲度、重心和增强力之均整的关键,我力运至 彼身,对方因受力而产生一种反作用力,为克服此种反作用力,以控制己身 之平衡,故我须使重心下降,始终下体稳固,上体虚灵。

不倒翁之所以不倒,因其重心在其形体之下部故也。即使我发高拳击对 方之头部,发力时亦须重心下降,断手多用退步打法,敌方出手发招,亦多 用踏重穿裆之术,如敌已向我发起踏重穿裆之势,此际我须退步断其手,发 力始能便当,故退步打法较之进步打法更为重要。技击断手之目的,实际即 以暴力迫使敌方丧失重心,以保持我之重心,始终放在一条载七之实足上. 以载三之虚足护卫之,其势如不倒翁也。不倒翁之所以不倒,一则因其重心 下降,二则因其重心始终在一个点上。其重心点外之面积,当受到外力作用 而改变其位置时,随时可改变为其临时的重心点,故重心点外之面积上的任 何一个点都能起护卫其实际重心之作用,单重发力之奥妙,此其一也。再者 弹簧力在身抱三角之情况下,非单重不能出之,只有单重发力,才能做到遍 体弹簧似,使全体成为一大弹簧,此其二也。另外在我无执而彼亦无执时. 所生之来回劲,非单重不能出也,此其三也。只有在单重发力之情况下,才 能以同一发力动作,发生二次打击,此其四也。但须记随时调整两足虚实之 比例,以控制平衡,保证力之均整,尢须切记发力时两肩不许贯劲,始能源 动腰脊,劲贯四肢,力随足生,三角蓄劲,直线发力。如虚实不清,则犯双 重之病,双重之病技击大忌。学者不可不察。

无法即法法在无念

实搏不许用法,局部方法乃束缚神意之桎梏,故用法是取败挨打之道.

大成拳之断手,不用局部方法,不蛮用拙力。用法则无异做茧自缚,将本能 活力纳入框框之中,而无由发挥,用力则己身必有执着点,犯形破体而为人 所制。故断手亦是一法不立而发挥本能之学也,然后可谓无微不法。因动静 皆依一定原理法则,而此种原理法则又非局部片面之方法,如别门别派之拳 术者然,各项原理法则极其高明深刻,而体现此种原理法则之形式又是极平 庸,形简意繁。所以,大成拳之学实为极高水平而蹈平庸之学问也。

关于大成拳之原理法则,昔日我曾于其他文字中有所论述,此处不再重 复,然有一点再扼要重述者,即无法即是法之意,亦即道家“无为无不为”, 佛家“万法皆空,即为实象”之义。盖技击不用法,不用法本身蛮是法,不 用法之法,实质上不同于浑击蛮打,因大成拳技击惟持本能活力之自然反 应,而此种活力是经过各种原理法则严格训练之触觉良能,微动亦循法。此 种循法而动之本能活力,实亦成为人之条件反射生理功能矣。其动必循法, 实出于无意识,实如赤子之哺乳,天趣盎然,非有意迁作之行也。同姿势, 有意为之,局部方法也,操之无念,能觉良能也。

各派技击,不管其自觉或不自觉,都要遵循一项原则,即降低劲力消耗 与提高技击效率。欲降低劲力消耗与提高技击效率,平日训练本能活力之方 法就愈少愈好,少而精,少而全面,形简意赅。待将此种活力训练至一定火 候时,须将自己之精力专注于一两项打法,操之熟练,宛如赤子之哺乳,春 蚕之吐丝,“寻天籍”者是也,如能达此境界,遇敌时自然不烦凝仪,不加 思索,不期然而然,莫知至而至,率然成章也。

提顿吞吐沉托分闭

断手,从形迹上来讲,是截击对方所来之手,若从劲力来讲,是断对方 所发之力。依据运动生物力学,断手所用之力与物体运动时所产生之机械力 相同,亦有三个特性,即:重量、方向、打击点(即作用点)。断手之目的, 即断对方所来之力,实即打击力之此种特性也。上兜下坐,与地心争力,利 用地面之反作用力,有拔地欲飞之势,旨在截击敌力以改变其方向,此法谓 之提,蓄弹惊炸,欲止先行,行而突然中止,正中寓斜,斜中寓正,斜正互 争,劲由脊发,力从足出,旨在抵消敌力之重量,或震撼敌力之源,即敌之 形体,此法谓之顿。提顿为一来回劲,提为顿之来,顿为提之由也。敌我交 接,我无执着,令敌也无执着,引进敌力,使之落空,旨在使敌力丧失作用 点(即:打击点),此法谓之吞,吞之同时,顺敌力而逆行之,敌力已丧失 作用点,而我力已至其作用点,此法谓之吐,吞吐亦为一来回劲,吞吐无间 行者是也。惊弹如抛扬,支点似滚丝,螺旋力缠卷,坚涨于无形,旨在借断 肢以震撼敌力之源,即其形体,此法谓之托。惊弹似粉砖,滚错叠坠,螺旋 力裹拧横摇于无形,旨在令敌力改变方向,丧失作用点,此法谓之沉。敌力 来势迅猛,我则不躲不闪,不丢不抗,顺其力以解其力之重量,引其力以夺 其力之作用点,进步占势,退步避锋,借急促之劲作来牵动对方之重心,使 敌拔根提气,这是突然的一蓄遒,此法谓之闭。接着乘对方重心不稳,而突 然发力,全身炸力直射,随高打高,随低打低,手无空至,意无定向,回囹 逆体,力如炸药,触点如弹,这是突然的一发一放,此法谓之分。分闭之 法,须借呼吸之弹力,始终发力透达也。八法之运用,非心领神吾实未易有 得,然于身外求之,庶手可得矣。故在己身之外去求取,体认八法之妙,实 为切要,见性明理后反向身外求也。八法之妙,在于操练无念,无念即本 能,有念即是法,是法则精神即被束缚矣。故习学大成拳欲臻化境,实非捶 手可得也。

形力须归一神意不着象

昔日我师郭云深先生,一世之中曾以钻、裹、践三拳立于不败之地。暮 年他曾总结一条经验,说道:“力不归一,形无所居,意无所居,意无所趋, 神不潇逸。故此,任你千招万术,我有一定之规。”此真千古绝唱也,钻、 裹、践三拳,作成一个动作,即三种力之归一也。我青年时,曾随郭云深先 生习学形意拳,每日晨,郭先生只站混元桩,将钻、裹、践三拳操练数十 下,下上如气锤,观之大有震地欲鸣之感,功力实臻化境也。有见于此,故 大成拳所运用力虽多,接发力之法虽不一,但最后必须综合而归于一,定于 一,纯于一,精于一,人之本能活力方能召之即来,来之能应,应则必验, 平日操之纯一,遇敌时则能得心应手,手到人翻矣。鉴定一门拳术是否高 明,要在于养生效果与技击效率而已。从技击角度看,拳术之高明在于精 简。查中国古代之拳术,皆是形简而意繁,当初形意拳只有钻、裹、践三 拳,八卦掌也只有单双换掌。故习学任何一门拳术,大成拳也不例外,学者 本人须根据个人情况对所学之拳术进行一番筛选工作,对每一个动作、每一 个姿势,每一个方法,都要用“奥砍剃刀”削减一番,以求归一。姿势确为

神意之代表,本能活力之所循,然姿势若繁多,则神意不易统一,活力不易 果速。故对于姿势应提出下列质疑:一、能不能将这姿势取消?二、能不能 将这一姿势与别的姿势合并?三、能不能用更简单更合理之姿势取代这一姿 势?昔日我曾用此法对中国古代拳术进行过筛选,结果倡出大成拳。习学大 成拳者,同样也可用此法对大成拳进行筛选工作,以求得形力归一也。形力 能归一,又须求神意不着象,要使归一之法出之无念,成为惰性本能之反 应。身动起象外,法在无念中,其机其秘全在于有意无意之间耳。有意为之 即是法,即是局部;无意为之而为,即是本能,即是混噩,有形在意都是 假,技到无心始见真。无固定之局部打法,却有惰性之本能反应,此大成拳 断手之化境也。

身动起象外法在无念中

数十年间随我学习大成拳者甚众,其中亦有皎皎者,然亦有挨打者,此 何故也?凡取败挨打者,皆因其背离我平日归一之教诲焉。由此我怵然有 感,我纵观中国之拳学史,发现一条规律,即任何一门拳术,皆经由铁老虎 演变为纸老虎之过程,如形意拳当初只有钻、裹、践三拳,后人不解其妙, 遂造出五行拳、十二形拳、杂式锤等拳套。又如八卦掌当初只有单双换掌而 已,其后人亦不能解其妙,遂造作六十四掌之拳套。再如太极拳,当初只有 单双缠打与击地、披身二捶而已,其后人更不能深知其妙,遂演出百八十 式,更有南北之分,杨、吴、陈、武之派,习拳者被光怪陆离之畸形拳套紧 紧速缚住,其本能活力窒息得奄奄一息。形意、八卦、太极当其初创之时亦 是虎虎有生气,然何故愈演愈无生气?何故习其拳者临战却用不上拳套招 术?更有甚者,何故习其拳者反被不习拳之外行以浑击蛮打所击败?盖此辈 习拳者皆离精华而守糟粕,不识真老虎而只识假老虎也,一代传一代、真者 曰淹而伪者目兴,铁老虎遂变为纸老虎矣。我倡大成拳,目的之一即是复古 元始,随我习拳者,亦有不解我之苦心者,遂走上取败挨打之道:非我之罪 也,我恐大成拳亦遭形意、八卦、太极之灾,遂不得已,写此文字,以警后 生焉Q

此处所欲叙述者,即训练本能之方法,亦即打法,大成拳之术语谓之断 手。断手又名接发力,即断对方来手之同时发力进击之谓也。接发力之训练 是大成拳中最实用之一部分工作,此部分工作可两人实作,亦可单人试作, 本文将神形意力四者,扼要述之,供学者练习参考。

学拳贵明理,参理须用逻辑思维,练拳力感实,试作须用形象思维,以 形取意,以意赋形,由形揣其意,因意度其形,非运用形象思维难得拳之妙 也。故平日练习时,须富于想象,仿生拟物,想象万千,无穷假借无穷象, 似有如无,如无似有,设身处境,应钻入所想象之形象中去,以体现其神形 意力,大有“吾不知蝴蝶之梦周耶?拟或周之梦蝶也”之概。果能如是,发 力始能灵活透达也。

自倡大成拳以来,我曾根据运动生物力学之法则与人体生理构造之特 点,想象出若干打法。我本人和与我从学大成拳诸同好在实践中曾将其中某 些打法应用于实搏,有些奏效甚著,有些则奏效较微,奏效甚著者存之,奏 效较微与未实践者此处皆弃而不述,所述者皆实践服膺之拳术也。大成拳发 力制敌,手起之前不知如何起,既落之后不知如何落,莫知至而至,乃本能 之反射也。故每次实搏之后,本人实难总结,然旁观者清,我此处所述各项 打法,皆系实搏观摩之记录也。

断手之基本模式只有五式而已,由五式可以派生出若干具体打法,兹分 别叙述如次:

一、灵蛇惊变

此式即技击桩法也。

先谈技击桩之站式,亦即断手时之潜在预备式,内清虚而外中正,三角 预应,身斜势低,重心下降,臀部力稳,两足重量前三后七,脚站六面劲, 形在曲蓄,意在直射,身微摇,惯性如如也,冷眼观之,颇似西洋拳之架 式,又似形意拳之虎抱颈。俱非也,此式实如儿童之玩具,不倒翁c此仅就 其形力而言。再言其神意,筋力空灵均整,神游于无何有之乡,既有吴汉杀 妻之意,又有荆轲借头之心,然满面春风,敌纵不恶言诟骂,我亦笑容可掬 也。拳出即是祸,不畏祸,缩手即是福,不求福,既欲动手,祸福置之度外 矣。大成拳有两个原则,第一,不动手,第二,动则不休,不将对方置于死 地不罢休。故在平日练习时,不许任意活动,一举首,一投足,皆须具技击 应付之能,技击之际,既须形不倒.更须意不倒焉,外形笨拙手藏奸,心蓄 杀机亦开颜,随遇不倒意灵巧,后其所发意抢先。宇宙间静者恒静,动者恒 动,惰性也。我身由静而动,须克服自身之恒静惰性,而使我身产生恒动之 惰性,故欲动手,须先使自身进入恒动之惰性境界,处于此种境界,技击时

始能得力也。察电动之机轮,其起动所耗之电流,高于其正常运转之电流, 其理自明矣。故惰性如此,实即降低劲力之消耗而蓄力待发,此为技击之重 要法则,亦动犹不动之妙也。

再谈技击桩法之展开式,即左右互换也,此为大成拳之基本断手模式, 意力闪闪卷枯叶,惊赫天涯鸟飞绝,裹、缠、横、绕、云龙蟠,光芒无限力 如铁。运行当中,要筋络鼓荡,假想全身犹如大气球,身体犹如悬空,惟风力是应,全身象有无数绳索牵撑,左荡则右掣,前趋则后拉,上伏则下坠, 纵横皆浪力,起伏带锋棱,身动似螺旋,处处皆似滚珠机轮。对方挨我何 处,何处即逆体惊炸,两手运行,无论高低曲伸抱撑,一前一后,一左一 右,永须惯性如如,炸力不断,弥所弥时,处处紧跟对方动作合拍,既不去 又不抗,相机发力,于错综矛盾中求统一也。双足运行无论进退刀叉分刺, 一虚一实,实足不许全然煞死,虚足不许全然飘浮,进退皆走三角螺旋形, 擦地拉腿而滑行,足随手运,手进三分足进七,双足之虚实比例始终应配合 适当,充分利用地面之反作用力,以加强炸力之直射速度之强度。运行当中 须假想假借,体认寻求,有象中无形,虚无中求有处(“处”字读如设身处 境之处),局部中求浑噩,蠕动中求迅速,柔静中求惊炸,笨拙中求灵巧, 矛盾中求统一,三角中求直线,求而有得,则可进而探讨整个技击之学也。

技击桩之法则,并非局部方法,然却可以从其中奥得出局部打法,即断 手也,于此即叙述几项从技击桩法派生出之打法。

(一)拂钟无声(劈拳)

此即劈拳也,此法可作为进击发力,亦可作为接发力,此发系利用分布力也。

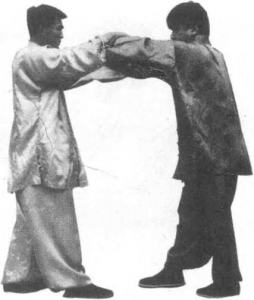

设对方单手起,当其已发未至之际,我起左手,横截其中节部位,内藏 裹揽吞坠之力,出左足。同时我右手自我左手臂之上出击,奔对方面部往下 搂劈,手足要同起同落,作成一个动作。在此动作中,腰脊至关重要,起左 手出左足之时,全身由左向右借腰脊拧摆横摇之势发出旋力,贯于我之左手 臂,至彼周身,迫使对方拔根提气,同时我之左手臂与我之右手臂相交,别 往彼之右手臂,我用炸力往下搂劈,敌必翻出,此项打法为进步接发力。如 对方出右手时,向我发起穿裆踏重之势,我则退左步,其他动作与上同,此 为退步接发力。

此项打法与形意拳之劈拳毫不相同也,于现实生活中,我尝观泼妇打 架,常抓脸挠胸,操之如本能然,颇引我之兴趣,世人常谓“打人不打脸”, 此其过人之处也。由此我遂悟出劈打之法,听我言自会人讥笑大成拳,彼或 谓连泼妇打架之术亦纳入大成拳,实荒诞之至也。但我认为鉴定拳学高明与 否之标准是实践,不论我所操之物是茶壶,抑或是夜壶,只要打上你,就是 宝贝壶也。大成拳之打法,多属此类凡世人所谓不地道者,大成拳却采用 之,此即大成拳手奸之处也。

平日操练此法时,要左右前后互换,进退皆能发力均整适当,要由开 展,逐步练到紧小脱化,有象而无形,无形而神似,两手之锋刃,有如宝刀 利剑之拂钟无声,断金如泥也。练习时还要体认力之运用,我之断敌来之手 须含蓄吞吐之意,引进彼力使之落空,丧其作用点,我之进击之手既要有的 放矢,又要莫知至而至,遇高则高处既为作用点,逢低处则低处即为作用 点。总之,触实即发力,缠绵不断续,敌身离我手,收势劲又蓄。此分布力 之妙也。

(二)蛰龙探首(崩拳)

此项打法,可作直拳,亦可作指拳,可用于发力,亦可用以接发力,为 大成拳之缠打法也。设对方出右手击我头部,我左右手同去,同时出右足, 我之左手以撑缠之旋力自其右臂内侧直击对方面部,或拳或指,与此同时, 我之右手以掌型砸其右腕,并以我之左肩为垫,手足同去同至,一个动作, 此项打法为进步接发力,如对方向我发出穿裆之势,我即退步接发力。

设对方仍以右手击我头部,我出左足,同时我之双手同去,我之左掌以 横截沉砸之力击其右小臂,并以我右肩为垫,我之右手沿对方手臂之内侧直 击其头部,或拳或指,手足同去同至,一个动作。此法可用于进步打,亦可 用于退步打,退步打,须利用地面之反作用力。

以上打法之特点是将对方所来之手臂缠抱住,缠抱之同时即发力进击, 或以拳击其面,或以指戳其睛。此法甚凶,对方必负伤,不可轻用,但用则 心黑手狠,务使对方终生留念。

平日练习此法时,要双手左右互换,两足进退皆可发力,两手足须交替 互演。此项打法之关键,在于所进之虚足和所退之虚足虚足一着地,借助 于地面所生之反作用力即刻发力进击,力必均整适当。否则,难得其妙,练 习时须体认力之运用,运行时我之两手臂含着沉托捉拿之意,有缠抱横截紧 击之力,内藏肩打之法,意力伸长,似觉地球有助我之势,因之假想我真如 蛰龙之振电直飞也,切记此法最忌双重不化之病。行形拙笨无呆象,意力灵 巧有锋棱,横撑竖涨曲中直,两足虚实认端详

习时,还须操练整体肌肉之耐力,力求逐步达到紧小脱化,肌肉如一之 境界。动作愈习愈微,而神意却愈习愈足,我意欲向何处,则眼神即到何 处,力之作用点亦直射到何处,既注意打击之要点,又无所为而为之。久 之,本能反射自然敏感也。

(三) 座地起火(钻拳)

此法即钻拳也。然与形意拳钻拳根本不同,盖二者力之作用点不同,形 意拳之钻拳,其力作用对方心窝之下软点,大成拳之钻拳其力作用于对方心 窝之软点,且所发之拳之鸡心指拳,并带旋力,故较形意拳为厉害。实与西 洋拳之闷捶颇相似也,此种打法,轻则能使对方休克,重则能使对方致命, 学者宜慎用之。

设对方起右手欲击我之胸腹部。当其手已来未至之际,我出左右,同时 我双手并去,我之左手横截裹坠其右手臂,引进敌身至我身前,迫使对方失 重前俯,我之右手成鸡心指拳,自我之左手臂之上,以旋力挺进击对方心 窝,上体上兜,下体下坐,上下对拉拔长,周身均整之力贯于四稍,敌必被 护出。此项打法之关键在于进击右手之旋力与腰脊拧罢之旋力,借助于上兜 下坐之拉力,而爆发为炸力。炸力点虽为对方之心窝,而力之延伸方向却是 直指天空,意在上钻。故此项打法,实即利用“力生有两,两则能一”之法 则,借上兜下坐之对拉拔长,而求力之均整也。

习时,两手足须前后左右灵活互换,腰脊须有拧横摇之力,而长体与下 肢又有对拉拔长之势,上兜寓于下坐,整体觉如大螺旋,旋拧不已,假想己 身实有钻天欲飞之势,起火不点不燃,我之钻拳不借力不发,盖因其射程短 故也。上兜下坐意冲天,引到身旁发钻拳,由己则滞从人活,心狠手黑打法 奸。

查阅国内外之谍报工作者与反谍报工作者,皆精于此项打法,于此可见 此项打法之实用价值。与其说培蓄均整之力,勿宁说训练心狠手黑之心理 也,学者不可不明。

浏览993次