自古以来,战争中使用的武器,就不断变异。最早为石兵器、 木兵器、骨兵器;再到铜兵器;铁兵器、钢兵器等等。自从我国宋代 发明火药以来,热兵器日新月异,逐渐发挥其威力。而冷兵器也就 处在被取代的处境之中,特别是1840年的鸦片战争,结束了我国 的古代历史,冷热兵器也发生了转化。

1900年的义和团运动,席卷中国大地,以冷兵器对付热兵器, 付出了极大的牺牲的阶段,最终败在热兵器之下,教训是惨痛的。 此证实了冷兵器被淘汰的命运不可逆转;另一方面,亦表现出了中 国人民“惟有牺牲多壮志”的情怀,不可凌的气质,打破了帝国主 义瓜分中国的美梦。

从此以后,从官府到民间,对冷兵器的作用,在观念上发生了 根本性的变化,冷兵器开始退出军旅生涯,尽管在某些特定的条件 下,仍可发挥一些作用,但终究是“无可奈何花落去”

中国的武举制度,自唐长安二年(公元720年)开始到清代光 绪二十七年(1901年)废除,中间历经1199年。

就其科举考试的内容而言,始终以弓马技术当先,辅之以马 枪、刀剑诸术。其制度如《清代科举考试述录》中总结的:“元代武 科中废,至明复唐宋之旧,清代沿之,循行二百余年(指清代),至 清季,弓矢之技已失其用……”唐、宋皆以“步射、马射、马枪、翘 关、负重”等项为科考内容。明代人朱国桢在其《涌幢小品•武 试》中载:“广其目,如刀、剑、干盾之类,皆取可也。”明代后增加了 传统的刀剑内容,把古代的翘关、负重等改为舞“八十、一百、一百 二十斤”的大刀,在这一千多年间,变化较小。直到清末,时以枪 炮代替,武举也就基本停止了。

武举真正废除,是1907年之后。武举废止标志着中国军旅武 术的结束,传统武术开始向体育化过渡,步入新的领域,为中国人 民和世界人民的身心健康事业服务。

民间武术从内容到形式的变化

清代是满族统治时期,人民的反清活动,从始至终延续了二百 六十七年之久。总是此起彼伏,一波未平一波又起,特别是1840 鸦片战争后,帝国主义列强的入侵,更激起斗争形式多样化,层出 不穷。民间的各种习武活动,也随之多样化了。

由于少林僧人参与反清,寺僧人多数外逃,在民间以开科授徒 为业。如河北沧县的通背拳、八极拳、岳氏连拳、劈挂拳、六合拳、 掌式门、长拳门、花拳、少林青拳、少林六合拳、少林井泉门等等,大 都是僧人传授,以套路形式出现。南拳的蔡、李、佛、邹、刘、鹤、永 春拳、白鹤拳等等各家,也都为僧人传授;皆以拳械套路出现。

民间为保家乡,教子弟练武,其传武教师,也是以套路为主。 在《颜习斋年谱》中,记述他跟李子青侠士习武比试中有:“君愿学 之,当先拳法,拳法武艺之本也。时洒酣,月下解衣为先生演诸家 拳法。”本来在战场上,拳术是不能应用的,可练武者总是先自拳 术练起,这是汉代前即明了的,故《汉书-艺文志-兵技巧》中有: “习手足,便器械,积机关,以立攻守之胜者也。”的总结,这“诸家 拳法”说明清初继明代之后,又有了发展。

康熙二十一年( 1682)颜习斋的高足李恕谷的父亲设“谷日筵”招待他,曾有魏子凉“舞刀、舞单刀”的表演;又有“拳师”冉怀 璞的舞双刀等等,武术是成套的,也是套路化的活动。

在《颜习斋学谱》中有:“他三十六岁(1669)更演拳法”、“教 弟子舞,举石习刀”这即是他身体力行之处,不仅自己练,还教弟 子们练武术等,用于教育事业中去,这拳械也以套路形式出现。又 在《颜习斋先生年谱》中讲:“55岁(1688年)习骑刀式,始及双刀” 这也是套路类的活动。

清代中期,是我国武术发展的成熟时期,我国现在的二百九十 多个拳种中,大都形成于康雍乾(1661—1795)时期。各家也均有 拳械套路,世代传习,理论也逐渐趋于完美。

以形意拳言之,自从山西人姬龙峰编创出“心意六合”之后, 首先教出曹继武(曾连中三元,授陕西镇)等人。曹继武在家乡安 徽贵池又培养出山西人戴龙邦(在贵池开店)、戴邻邦兄弟;戴传 其侄戴文雄、郭维汉等人;戴、郭又传李洛能、车毅斋;李洛能又传 刘奇兰、郭云深等,由此发扬光大,传向全国。其理论的发展,也是 逐渐形成的:姬龙峰(字际可)留有《自述文》中载:“又西南行,至 秋浦(安徽贵池县)遇曹公(继武之父)托其子继武与我。一教十 二年,其技方成。阔别多年之云飞(赵元龙,后名云飞,字之扬)师 弟在此(指贵池)奇遇,叙述其从镇三江陆稼民门下学得少林真 传,彼此相较,心意六合拳(形意拳初名,河南支派至今仍称此名, 李洛能之后改形意拳名)实有独到之处。”比之少林有“独到之处” (此文为丙寅春:当为姬龙峰55岁时,康熙25年,1686年)。戴龙 邦有《心意六合拳谱》流传后世,其谱中有:“独我姬公,名际可字 龙风(峰)先生,于明末清初为东诸冯人氏,访名师于终南,得武穆 王拳谱后,授余师曹继武先生于秋浦(今安徽省贵池县),时人不 知其勇,先生习武十有二年,技勇方成,康熙癸酉年(1693年),科 连捷三元,钦命为陕西清远总镇大督都。至仕归籍,余游至池州 (安徽贵池县)先生以此拳授余,学之十易寒暑,先生曰:“子勇成 矣”。余回晋至洛阳,遇学礼马公(马学礼),谈势意恰,属余为序。 此序对《心意六合拳(行意拳)》的历史、练法、作了较全面的论述。 之后,又有《李洛能论行意》、《郭云深论行意》《宋世荣论行意》等 等,越论内容越全面系统。在套路动作上,也是由《五行》《十行》 《十二行》逐渐发展成十几个套路;如形意五形拳、杂式捶、五行连 环、鸡行四把、八式等。综上所述,形意拳自产生后,逐渐发扬光 大,从动作内容到理论体系,逐渐向成熟化方向发展。

《心意六合》一《形意拳》所走之途,也是其他拳种的途经。如 太极(自长拳一太极)、南拳各家、梅花拳、少林拳、通背拳、翻子 拳、八极拳、六合拳、劈挂拳、查拳、华拳、佛汉拳、八卦拳等等,皆是 由创编到内容的完善,逐渐发展的途径。

清代民间武术活动,形式多种多样,如:教门中练武、地主办的 乡团、春节武术会、准备武举考试、各地镖局的练武、民间艺人卖艺 活动、绿林好汉练武等。

- 教门中习武

《康雍乾时期城乡人民反抗斗争资料》中载,乾隆四、五年河 南伊阳等地的白莲教组织的起义中:“更豫省少壮之民,习于强 悍,多学拳棒,如少林寺僧徒,向以教习拳棒为名,聚集无赖 “如现今审理梁朝凤一案,据供未获之梁周一犯,臂力过人,素善 拳棒,持其骁勇”、“伏查豫省民情愚悍,非学习拳棒,好勇斗狠”、 “访有女教主一名,绰号:’一枝花’,民间谣言:’一枝花,十七八。 能敌千军万马……,“于十二月二十三日(乾隆五年,1874,)密诱 擒获一枝花,即蔡氏到案。其年纪虽四旬以外,犹如处女,所以民 间有些谣言”农民以白莲教为掩护,组织河南农民习武,而’一枝 花’看来有气功功夫,虽年龄四十开外,犹如十七八处女。

“乾隆十七年以朝柱为首在鄂、皖等省准备起义”中,载杨中 林(即方珍)口供中有:“我在他家(马朝住),常见有舞刀打拳的人

……”也以习武为准备。

乾隆三十九年(1773年)王伦领导的山东农民起义中载:“察 之每村,果有贼目数人教习枪棒”、“(王伦),阳谷人,貌魁岸,性狡 谪,多力有拳勇”、“孟灿,兖州人,勇鸯凶悍,尝因争搏,以一掌毙 其徒,亡命至楚。”、“颜六,堂邑人,面黑髯卷,指甲如爪,故贼中称 '虎爪……称勇健者,推六为首”、“杨累、忘其里居,王伦义儿 也,多力,贼中妄称'万人敌’。每骑白骡,持白腊干枪”、“王王氏, 王伦嫂也,号五圣娘娘,年六十余,白发盈头,身高八尺,骑马挥双 刀”、“臣(山东巡府徐绩)于初七日领兵交战,亲见其领头入阵之 人,两手持刀,故姓其腿(即武术中的控行步,亦称行步,矮子步 等),疾走如飞,宛于弥猴,其余亦俱憨不畏死,不避枪炮。臣意逆 贼中必有百十精于拳棒之人,当先率众,其所用系短柄枪、顺刀、朴 刀等械。”王伦起义军中,男女多会武术,习技民间,官逼民反,勇 敢非常。

后来的王聪儿、李文成天理教、宋景诗、太平天国、义和团等, 皆以武术组织农民起来反抗。宋景诗在其《自叙》中写有:“自幼 学习枪棒,业在前任山东巡抚张大人(张亮基)帐下教练乡勇”、 “在冠县韩千总家传枪棒”、“南北二京,学习枪棒者不止数千人, 皆与身为生死之交,一闻身被殊连,持械相助者,数日中即得一万 余人……”也显示了民间习武者众多。

义和团运动,团民遍全国,尤以山东、河北省最为普及。义和 团的活动,在《拳变余闻》中载:“练术有浑功、清功;浑功百日,清 功四百日;浑功避枪炮,清功能飞升。……”“操刃而舞”等的武术 活动。

综上所述,清代各次农民起义之前,总是组织人民练武,以武 装还击敌人的镇压,也促进了武术的发展。在义和团运动中,梅花 拳拳师赵三多,即以梅花拳组织拳众;河北雄县的张德成等,又以 形意拳参战;六合、昆仑门大刀王五、八卦门程廷华、李振清、形意 拳门李存义、高振东等等,皆参加到战斗中,有的甚至献出了生命。

- 地主乡团中的习武

清代,地主阶级为保护家产,自己组织乡团,用以对抗农民起 义与绿林好汉们。前边提到的宋景诗,在其起义前,则在冠县韩千 总家教练乡团。

据《清稗类钞・战事类•叶鸿驹督团与粤寇战》中载:“咸丰 辛亥(1851年)粤寇扰嘉定之北冈镇,镇绅集资创团练,推叶鸿驹 为领,不应,强而后可。盖鸿驹善技击,以精内家拳闻于里也。”叶 鸿驹用内家拳等教练乡勇,有勇敢善战之名。

《清稗类钞'兵刑类•勇健军》中载:“雍正中(1722—1735 年),西虏未靖,世宗召天下壮士,得数千人。其尤者,能开二十石 弓,以鸣制射其胸,锥然而返。又有能开铁胎弓举刀千斤者,号勇 健军”,说明民间有许多武功出奇之人。

《清稗类钞-兵刑类-广勇》中有:“道光戊戌( 1838年)英人 至粤……南海番禺乡民纠集义勇”,民间多习武者。

《清稗类钞兵刑类・楚军》中载:“咸丰初……近广西,其民 朴悍,忠源(宝庆人)募乡勇五百人”广西乡勇亦是习武之人从军。

- 各地练武风俗

《清稗类钞-风俗类》中,记述了练武习俗:“北方气刚劲,好 勇斗狠”“乐平属江西,人皆剽悍,辄以鸡豚细故,各纠党以械斗, 而东南两乡为尤甚。”“闽(福建)、广(广东)之人好械斗,未斗之 先,尝雇人于他村,使为助,名曰鸟。” “粤人(广东)性刚好斗,负气 轻生,稍不相能,动辄斗杀,曰:’打怨家’,非条教所能禁,口舌所 能谕,尝有千百成群聚众械斗之巨案。盖大姓多聚族而居,多者数 千家,少亦数十家,与他姓一言不合,即约期械斗,人数不足,刚出 重资雇人相助,如助斗而死,给抚恤金,因斗伤废,给养伤金,其费用则出自祖堂,或按田科派游手无业者多乐受雇,虽死不悔。斗 时,扬旗鸣鼓,枪炮交施,如临大敌,可数日不解

《粤寇起事记实》中载:“广东风俗,喜演争斗之戏,军器皆真, 不似他处戏场,饰以竹木为刀枪也。优令登场,常用尖锋利刃,夺 刀相搏,勿顾伤痛,如真临大敌,观者欢呼赞赏。此辈矜其材武,得 意自雄,久习成性,凶悍异常。”综上之论,各地习武之风盛行,促 进了武术的发展。

又《清稗类钞・技勇类•少妇用匕首》中载:“常熟多拳师,同 时有四庭柱一正梁之目。正梁者,陶姓,最勇健。庭柱者,二文二 武,均举人:其一曰仲家德,且以制艺著称于时。常熟滨海,多沙 地,非有力者不能得,往往以争夺而械斗。仲受人聘,敌请其技,适 地有巨石,一拳下,石陷地三尺,众惧,不敢斗。时有一异方少妇, 肩一雨盖,日游于市。而貌美体弱,足纤小,有无赖戏之者,一指著 身即仆,行踪又极诡秘。庭柱之党思困之,适妇过筲寺,一人直前 扑妇,妇足略举,颠百步外,五人合力攻之,妇挥拳抵敌,操纵裕如, 久不能胜。陶潜取手镖伤其眉际,遂败而遁。众追之,疾如飞鸟, 瞬息已杳。所遗之雨盖,抽其柄,得匕首二,吹毛断铁,犀利无比, 不知为何许人也。”江苏常熟地区,武术亦盛行。

- 民间习武传闻

在笔记等记述中,清朝各时期皆有民间习武传闻,其事迹,大 都为一技之长的表现,直到清末,派别才逐渐明朗化了。

《清稗类钞-技勇》《清稗类钞-义侠类》等中,记述了各代的 习武情况,往往为一技所长。论其应用,也仅一着一势之功夫,故 武术谚语、成语中有:“千着会,不如一着精”之论;明代无名氏著 的《草庐经略-习技艺》中载:“十八般武艺,人虽不能全习,亦当 习其一、二;而弓、弩、枪、刀,则人人不可无,又人人不可不熟,教之 者,第无务花法耳。盖花法进退回旋,止可饰观Q”也谈“一招先吃遍天”的思想。

(1)、顺治时(1643年一1661年)

《清稗类钞-技勇类-胡迩光用铜箸》中载:“无锡胡迩光,顺 治时秀才。精武艺,善用铜箸,时号’无敌’,异人授也。其铜箸有 大有小,大者长二尺,粗一指许,临大敌用之;小者长尺余,细不盈 指,平时应急用之,半藏于袖,半出指端僧启门(胡迩光住房 门)持刀人,叫骂曰:’尔犹忆某年事乎?’挺刀直砍。迩光以饭箸 抵之,少倾中僧手腕,刀落坠地……”以用铜筷子出名。

《陆棒亭梅花枪法》中载:“太仓(江苏省昆山县附近)陆椁亭 深晓兵律,通武艺,其梅花枪法,为峨眉山僧指授。僧得两弟子,一 为某总制,一即陆。”又据《中国武术史略・手臂录》中载:“著者吴 殳(指《手臂录》),名乔,字修龄,号沧尘子,江苏太仓人(一说江苏 娄江人)。吴殳23岁时(1633)年,天下多难,他和同乡的夏君宣、 夏玉如、陆杼亭一起,从枪法师石敬岩在本报寺学了刀、枪二法。” “其师石敬岩,曾从耿橘学过双刀法,从少林寺和尚洪纪学过枪、 棍法,从刘德长学过少林和峨嵋枪法。后来,吴殳又从渔阳老人学 过剑法;从天都少侠项元池学过双刀法;从郑华子学过马家枪法; 从倪近楼学过杨家、沙家二枪法;还从朱熊占学过峨嵋枪法吴 殳通多家武术。

《清稗类钞•技勇类.•煎海僧用铁刀》中载:“江阴(今江苏 常熟附近)有煎海僧,初为名诸生,所用铁刀重八十斤,力能举之。 大兵(指清兵)围江阴,率壮士五百人守城。” “典史闫应元命其率 五百人突围求救,往返数四,少三十人,独提刀引之出。”以武勇著 称。

《清稗类钞-技勇类-三山和尚勇力绝人》中载:“和尚,铜仁 人,姓吴,名以幻,明故将军无锡何以培家将也。勇力绝人,豪侠尚 义,避仇袭僧服,顺治初棱止无锡之三山,故人字之曰:’三山和 尚“左手持扉(门扇)作盾,捍刀矢,右手舞刀(切菜刀)大呼,突阵助蜚兵(黄蜚统兵与清兵战于无锡南门),横截马足,马仆截 人,所向披靡,大兵(指清兵)遂奔避入城。”吴以幻武勇出众。

(2) 、康熙时(1661年一1772年)

《清稗类钞・技勇类•许子逊发辫上指》中载:“康熙时,王文 简公有诗弟子许子逊,由进士官福建知县,绝擅拳勇。尝补武平 令,县境粤东(广东)某县毗连,两县民以争山地械斗,许驰赴填 戢,粤民殊犷悍,群起殴掷许,则败,皆折服,弗敢肆”。后告老还 乡,有山东僧与角艺,射皆中,比力相当,后许以气功令发直,难住 老僧。

《清稗类钞-技勇类-僧定因用铁钳》中载:“康熙庚辛间,泉 州有僧定因者,(臂)力绝人,精拳棒,弟子数百人。” “时郑成功方 据台湾,定因弟子精拳勇者多渡海从之”。

(3) 、雍正时(1722年一1735年)

雍正本人既是位武术出众之人,《清朝野史大观》中载:“雍 正,康熙第四子,少年无赖,好饮洒击剑,不见悦于康熙,出亡在外, 所交多剑客力士。结兄弟十三人,其长者为某僧,技尤高妙,骁勇 绝伦,……雍正亦习其术。康熙晚年病笃,雍正偕剑客数人返京

《清稗类钞-技勇类-段七与颠和尚混战》中载:“雍正时,石 门(山东省)有段七者,以拳勇闻。妹名珠,从之学,年十六、七时 艺更过于七”,兄妹均会武术。

《清稗类钞・技勇类-僧大虽臂力过人》中载:“里有武生(指 扬州)三人,一曰’魏五’,善骑射,通马语……,一曰’张饮源’,善 双刀;一曰,薛三,,能挽五十石弓。人称之为魏马、张刀、薛硬弓。 时与大昂谈艺,常不及”,四人皆是武勇出众者。

《清稗类钞-技勇类-楚二技精力大》中载:“无锡环秀庵僧 人智海之徒党甚众,而尤以楚二为最著,楚二技精力大,其家在无 锡北乡之前洲。”、“楚丛髯没颐,故人亦谓之楚二胡子。后传弟顾二嬷嬷,再传而为邹蕙塘,或谓即年羹尧女所出也广

少林弟子甘凤池,雍乾时人,在家乡跟张长公习艺。中年结交 吕元,得明宗室朝元和尚真传,技益精进。甘凤池结交武林人物甚 广,后来传艺少林拳法,据金佳福先生所写:甘凤池T万邦才-鲍 永福-徐澄林-金佳福。又“吴序(吴志青):佳福先生得之徐澄 林氏;徐得之鲍;闻授鲍者,为江南大侠甘凤池再传弟子万” O

《清稗类钞•技勇类•金飞以剑斫豆》中载:“雍乾间,蜀有剑 客金飞,学于甘陇,得不传之秘。既归蜀,开门授徒,至者千人”授 徒之多了。

《清稗类钞*技勇类-金陵樵者能神行》中载:“静安舒四,长 好拳勇,阅数师矣,顾自谓不善,去之金陵,登甘凤池之门而学焉, 居数年,略尽其技。”当时教拳术的人较多。

(4)、乾隆时(1735年一1795年)

在《清稗类钞•技勇类》中记有以下各例:

(一) 戚某为力所苦——

“戚某,乾隆时人,河间农家子也。幼桂弱,与群儿戏,恒不 胜,恨之,乃锐意习武。河间故多剑客,得间,皆从之游,及壮、遂以 拳勇闻。”后又习艺少林,走塞外,游江南,历巴蜀等,学得各家功 夫。

(二) 才伯伯精技击——

“乾隆时,有才伯伯者,姓冯,年六十余,精技击,勇猛绝伦”三 胜陈三,绰号’白脑门第三次:“一日天雨,冯足履手伞,复托面 一盘,偃蹇度某桥。适分陈值,疾击冯,冯掷盘空中,挥陈仆,仍从 空接盘过桥去。”其技精可知。

(三) 唐阶元运气——

“唐阶元者,才伯伯徒也,乾隆时人。年五十许,短小精悍。 巨室夜遇盗劫,汹汹数十人,明火执械,将破门入。唐闻之,疾起, 一跃登屋,飞瓦击盗,盗被创,如鸟兽散,因赖以全。唐能运气,运气处,有硬块境起。如桃核,刀石不能伤。或见其运功时,出利匕 首用尖锋指其喉,使壮健者力拍刀柄,铿然有声,旁观者咸股憬,而 唐之喉无恙。”

(四) 张兴德用双刀——

“少林宗法,以洪家为刚,孔家为柔,介于其间者为俞家,其法 甚秘。乾隆初,时有传者,宿州张兴德即以俞法号专家,尤善双刀, 故有'双刀张'之称,亦侠士也。”这即是此时少林之三派。

(五) 蔡三受书于落木翁——

蔡三、卢虎儿等,皆临淮无赖子弟,卢先被“落术翁”收为徒, 后蔡三得书自雄:“今授子一卷书,当不失富贵。”视之,皆射御格 斗之术。习之三年,中武科,官副将。乾隆丁亥(1767年),有缅甸 之难,从明瑞击缅,没于阵。

(六) (啸)马善射——

“马金,乾隆时人。身长八尺,双目有棱,富臂力,性懋直,善 书能文,由翰林擢御史,以敢言闻。……卒以直言被黜。既放归, 习武艺,改名马金,应武试,以侍卫海至苏松镇总兵。”“其在官时, 署畜飞枪手五十人,饮食居处,悉与己等,号曰’小岳军’。工飞剑 袭击,善矛槊,尝摔之出东郭,演技于大较场,而自乘肥马,舞长矛, 独立高冈。小岳军俱衣黑衣,披红缨,左持盾,右手或刀或剑,呼啸 成群。众槊并进,或飞舞之云雾中,磨盘于上;或跳跃马前后,冲击 于下。”半途习武又以武名。

(5)嘉庆时(1796年一1820年)

山东潍县城北有卞某习拳于方丈。“潍县城北有玉清宫,当 乾嘉之际,道侣繁盛。铁工卞某,见道侣演技,幕之。一日,遇方丈 于山门,求授业。笑诺之,使以掌击扉”,久而久之,终于练成,“于 是择一巨碑,作势运气,轰然一声,碑以中断”的功夫,人们以,卞 铁臂’相呼。

又《绛绡女较剑》中载:“陞右剑客金树云,矫捷精悍,能日行五百里,佩双剑,长不及三尺,其柔可卷为带,而能削坚石为片。尝 独行出嘉峪关,绕柴达木,走青海,窥河源。复出昆仑,下岷峨,自 蜀归。途中三遇猛兽皆殖之,无留刃,其剑术盖得之峪崛道士 也”。至今,东昆仑派拳术,即传于甘肃蛇桐山道士。现河北赵县 人刘月章,曾在石家庄工作,所练东昆仑派拳术,即自峪炯山道士 传来的。又据1985年《精武-武海沉珠•访瞻崛派第十代传人燕 飞霞》(3期,古柏)中载:“燕飞霞,本名王进,祖籍东北” “雌桐派 武术,是由一位江湖剑侠飞虹子创始于甘肃省平凉地区的蛭桐山 中,故名蛭崛派武术”。

《李有山用枣木棍》中载:“新会(广东)李有山习拳棒,少林派 也。游都门,在豫(河南)邸数年。有某师者,禅杖重数十斤,有山 持枣木棍,与较胜负。竞败之,名噪甚,中岁归里,隐居授徒。偶值 乡中赛神演剧,往观,其徒旁侍,徒之徒又旁侍,列其旁者殆数百 人”,此即广东李派南拳的传人之一说。

《杨老光与盗独身斗》中载:“杨老光,湘人。嘉庆末,以技击 闻。时川、陕之寇(指王聪儿等),湖、广之苗,虽先后平定,而绿林 豪客纠合逋匿。因山泽林箸之形势,探丸鸣铜,阻截要隘者,所在 多有。”“晚年,辍业为技师于陈氏,陈氏子弟多从之游疽杨老光在 镖行护镖多年,晚年又授徒多人。

《冯克善夺门以出》中载:“冯克善为林清之党,后亦被逮。初 授徒献县,精技击。尝自入一室,使数徒守门,手利刃而向内刺之。 冯忽大声曰:’我出矣!’则已立徒之后,不知其何策以夺门而出 也。”冯克善在起义前,曾授拳献县一带。

(6)、道光时(1820年一1850年)

(一)、谢福魁一手举石——

“道光朝,王刚节公锡朋为固原游击,举行冬防。一日刚节出 巡,有谢福魁者,方习技广场,场故有巨石,无一能举者,福魁挥众 人而前曰:'走走'。一手举之,刚节见而大喜,曰:'健儿也。'遂绿为亲兵,后官把总。”

(二) 、石达开碎碑一一

“道光中,石达开游衡阳,以拳术教授弟子数百人。其拳术, 高曰弓箭装,低曰悬狮装,九面应敌。”石达开在起义前,也曾以授 徒为业。

(三) 、罗家三展之拳——

“罗守仁湛古学,困于场屋,改习拳。”后与一僧比武败:“僧挥 以手,罗退盈丈而颠。笑曰:'何如'罗知持未进,请执弟子礼,凡 三年,学成而归,设馆于羊城(广州)以授徒。”又有山东武术家,打 遍燕、赵、梁、楚,败在罗守仁手下:“遂拱手曰:’某阅技多矣,所遇 未尝败。今乃值君,天下之大,固自有人哉及晚年,乃综所 学,择优者演为七十二首,每手凡三变,名曰三展。”罗守仁在广州 发扬光大的拳术为罗家三展。

(7)、咸丰时(1851年一1861年)

(一) 、蒋志善用枪——

“无锡陶某精武术,号内家,善用枪,世有陶家枪之目。”武官 蒋志,其枪更神:“蒋呼取盂水与陶,曰:'视余急舞,即持泼予体。’ 乃起持枪舞,闪闪成白光,大若径四五丈车轮。瞥忽耀陶目,至不 能张视,疾取盂泼之水,水点纷纷反泼,下若雨,淋淋满已身,无一 点着蒋体者。”蒋志能把枪舞得水泼不进去,也为花法表演之佼佼 者0

(二) 、罗汉武力长乡曲——

“有童子,痘瘢积于额颊,力能任百斤,奇童也。赵孔修言其 师李某精武技,顾和蔼,示尝忤人。村有恶少十八人,号罗汉,以武 力长乡曲,顾不乐李有能名,则张筵,延李较艺。李至,命列榻十八 于堂上,面所谓罗汉者曰:余必令君辈同时列坐,果如罗汉坐者。 十八人者皆曰:'勿空言'°于是杂扑李,咄嗟间,此十八人者果皆 为李拳所中”,由此可见,民间习武之风仍盛。

(三)、杜宪英——

《明月珠》中载:“杜氏女宪英,河南人,父为名诸生,藏书数千 卷。幼从少林学拳法,技击最精。及生女,爱若掌珠,尽以藏书及 拳击进退法授之”、“挥剑旋绕如练气

(8) 、同治时(1862年一1874年)

(一) 、邱尊谦使大刀——

“邱尊谦,徐州沛县人。能使大刀,重十许斤,人呼为邱大 刀。”

(二) 、石六郎刀法——

“广州石翁产六子,皆英英壮人也。翁家富而患盗,则欲使六 子皆武以备盗,延聘四方精于拳勇者主其家,分授六子艺。”、“叟 去近村三十里,复授徒,可三十人a”教武习武活动在民间盛行。

(三) 、吴戾晋与垂发女较剑——

“吴戾晋富而任侠,精剑术。尝客楚,一日,有垂发女从一叟 造门,请较剑”、“吴亟出剑敌之。一剑又起,飒飒有声,女隐约白 光中。”原来吴与垂发女为一师之徒。

(四) 、清霜禁剑——

“武陟(河南)之木栾店寨,河北(指黄河以北)大镇也。寨有 巨族宋氏,族绅某有女曰清霜,幼从女冠静玄习武艺,传其术,得禁 剑真秘。”

(五) 、刘(瑞)挽弓击剑——

“刘璐,字蜀生,湖南巴陵人。幼承母周氏教,周曾于长沙创 办私立周氏女学者。读书之暇,复究心武事,能挽强弓,善击剑”、 “湘省各校争聘女士为教员”、“生徒体操之暇,又以挽弓击剑之术 教之”是我国较早的学校教授武术者。

(9) 、光绪时(1875年一1908年)

(一)、黄芳辆用铁简流星铤——

“湖南黄芳辑工书画,能文章,而勇武过人,善使铁简流星铤,……五十以后,遇人辄恂恂。光绪初,自北京应廷试,报罢,归途出 山东……路胜群盗”。

(二) 、拳有大架子小架子二派——

“光绪朝,马永贞以大力著名于沪。一日,有买艺力士约武伶 十余人与决斗,皆辟易而退。马少时曾为松江正营教师,时付营中 有窦教师,亦以拳法名家,惟躯短,年老,马藐视之,屡欲与之较 艺。”、“有知其事者,谓马之拳法为大架子,窦之拳法为小架子,拳 法不同……”有大小之别。

(三) 、霍元甲七世善拳——

“霍元甲,绰号’黄面虎',直隶人,以拳鸣于时者七世矣,兄弟 十人皆善拳,元甲为巨擘,以是名震南北。光绪朝,美有大力士方 侨沪,绝有力,能载重百斤,闻元甲名,请来沪较艺,元甲应之。及 至,而某惧,不果较了'“元甲旋创办精武学堂,尝曰:’欲使强国,非 人人尚武不可’”首创武术学堂。

(四) 、万春蕖以气不以力——

“南昌万春蕖,精技击,移家安义之西山,所遇南北棒师剑客 皆出已下。性厩城市,不欲与江湖武士竟时名也。”时有何某来较 艺:何请试技,婉谢之,再请,触则仆矣。何起,数试之,或坠于近, 或坠于远,或前或后,或左或右,应手辄坠,不能自主。何再拜曰: “某平生未尝少挫于人,君技至此,神矣哉,愿受教”。春蕖曰:“君 以力,予以气,力有尽有气无穷也”。可见万春蕖尚气功夫胜于尚 力。

(五) 、邓剑娥掷俄将于地——

“光绪初,张家口有镖师邓魁者,能传其始祖鸣谦之业,善剑 术枪法。有女曰剑娥,年十四,魁以逐马贼中伏枪死,乃代其业,有 年矣,矢志不嫁,能立马上击空中(雕)鹑,枪无虚发,皆贯其目,他 无伤也。”

(六) 、腾亚珍善拳艺——

“宝山腾亚珍女士,名学琴,光宣间,以拳艺著称于江左,尝有 女子从之学。”

(七) 、方世培殖牛——

“方世培,福清茶山人也。练拳技二十年,法曰纵鹤,运气周 其身,又聚周身之气透双拳而出,出时作吼声,久久,则并声而无 之,但闻鼻息出入而已。手分金木水火土以御人,惟水出时,被中 者如中恶,而世培之身则已飞越寻太外,几不可见矣。”“世培之徒 遍闽中,其最知名者为王陵。陵尝以掌抵柱,柱皆为之撼动,有所 谓大身化小身法者,中人无不败。陵恒以此法与拳师试,皆莫当。 一日,求世培较艺,世培陷其樊中,在法当仰跌,世培忽骈三指置陵 胸,陵肝鬲如沃沸汤,声息皆渺,如死人,世培笑曰:'孺子初不自 量。’即出小丸掺合水使饮之,立苏。”方世培为福建南拳鹤拳的创 编人。

(八) 、拳术各技——

“拳术分内外二家,而世人所能者,外家为多,然无论内外家, 于沉、托、分、闭、起、顿诸法,必使各尽其妙,而又调之以气,会之以 理,运之以神,以成一式,则五寸之矩,不难尽天下之方。且练习时 最重下部,下部为百骸之基础,下部不固,无论如何,终不足以应大 敌;如秋叶之易落,非质有殊也,著于技者不固也。拳术家所演各 技之名称其略如下。盖宣统辛亥(1911年)九月,有人闻之于拳师 戴锦唐、李勤波、李春如三人也。”其拳术名称与家派:“少林拳、太 祖拳、通臂拳、大红拳、小红拳、二郎拳、路行拳、梅花拳、罗汉拳、地 堂拳、关西拳、万古手、黄英手、三十看对手、打掌、谭腿、头进、六家 势、二十四势、双实练、十八滚、短打、燕青、飞架、三步架、醉刘唐、 双插子、双戟、三套子、大刀、单刀、少林单刀、少林双刀、春秋刀、梅 花双刀、小提刀、连环刀、连环双刀、八卦刀、空手进刀、单刀花枪、 单刀进枪、花枪大刀、花枪(一名六合枪)、对枪、金枪、川少枪、罗 汉枪、刺膝枪、赤剑、虎头剑、八卦剑、八卦七星剑、少林棍、三节棍、棍进三节棍、空手进三节棍、又拐进、三节棍、行钩、梅花虎头钩、软 鞭、峨眉针°”而八卦掌还未出名,故京人不知。

5.武术艺人的活动

打把势卖艺的活动,对武术的套路化、艺术化是个直接推动, 清代各秘密社团的活动,往往以卖艺为掩护,到处联络,甚称方便, 一来可增加活动经费,二来练艺增加本领。

(1) 、清代雍乾时的反清志士甘凤池,就曾在盘费短缺时,以 卖艺挣钱糊口。《清稗类钞-技勇类-打人王被掷于甘凤池》中 载:“打人王,泰州黄桥农家子,臂力绝伦,能飞身逾重屋,履数丈 官河若平地……。好勇者与斗被创,远近震其名。遂真以为天下 无敌矣。”“甘凤池以拳勇闻江湖间,一日,过黄桥,行囊告乏,售技 于市东,观者之聚 ”以打拳卖艺,糊口,并且教训了打人王

(2) 、甘凤池比武得佳丽:

《清朝野史大观-江南北八侠(卷12)》中载:“卖蟹老翁陈 四,携少美娘至宁(江宁一南京),言有角胜者以女为滕。女年未 破瓜,双跌瘦削,鞋未缀铁叶(练武者出游,往往穿鞋镶铁叶的靴, 以助攻防),蹑之,走如飞。甘与搏良久,女翘左足,几中甘目,亟 承以口,微啮其趾,女笑而仆,遂留不去。时甘屡同虏酋,苦不得 间;胤祯(雍正帝)频年穷索未获,一日,虏吏占其携妾客皖。乃火 旅舍,不知其早从黑焰中双双飞去矣。”可见甘凤池跟卖艺的陈美 娘比武结百年同好,在清吏追捕中,智胜追捕手。

(3) 、艺女王聪儿:

在嘉庆元年(1796年)起义的王聪儿,就是打把势卖艺出身的 巾帼英雄。《王聪儿起义》(冯佐哲著)中有:“王聪儿在辗转各地 走马卖艺的颠沛流离生活中,历尽了人间的艰辛与不平”“她经常 练习拳术、气功”于是在起义后的战斗中:“每当战斗她总是冲杀 在前,于马上运双刀,矫捷如飞,所向无敌”、“每战作先锋,尤为勇悍,曾一日手斩总兵二人,官军望而畏之”即自小时的卖艺生涯 中,养成了勇猛善战的品格。歌有:“刘王氏真胆大,刀枪矛子都 不怕……”

(4) 、走马卖械的乌三娘:

在乾隆三十九年(1774年)的王伦家起义中,乌三娘是位核心 人物。在《康雍乾时期城乡人民反抗斗争资料》中载有:“乌三娘, 兖州人,年二十许,娟媚多姿,而有臂力,工技击。其夫某,能为角 抵戏,俗所称走马卖械者也,尝与三娘挟技走楚豫间以糊口,而三 娘技实过其夫。”“王伦破寿张诸邑,三娘皆从,而更招致其当日同 卖械者十余人。”“王师(指清军)困王伦于汪氏室,三娘率诸女巷 战,短兵相接,诸女次第死,三娘独挥两刃,能捍蔽锋铜,忽于马上 跃升屋,自屋而楼(即汪氏之三层楼也),高十余仞,官军围三匝, 矢炮拟之若的,三娘扬袖作舞状,终莫能伤。”可见,乌三娘在卖艺 生涯中,练就了武功。

(5) 、洪宣娇与杨云娇:

天王洪秀全之妹洪宣娇,史称为肖朝贵之妻,其实,很可能是 杨云娇的音讹。在《太平天国人物》一书中,引《洪秀全之异梦及 广西乱事之始原》中载:“当时各教友有成语云:'男学冯云山,女 学杨云娇。’不过以洪宣娇称者居多。”

《历代农民起义传说故事选-洪宣娇刀砍刘四》中载:“洪宣 娇是天王洪秀全的妹妹,她精通十八般武艺,是太平军中的一个得 力女将。”、“到十七岁那年,才单身从广东一路卖艺去广西找哥 哥,”也以卖艺糊口周游。《近代中国史话(湖南师范学院近代中 国史话编写组)》中载:“妇女去跟洪宣娇,会打火枪会耍刀o牛排 岭前大摆阵,杀得清兵跑断腰。”可知其勇敢机智了。

在《太平天国人物-洪宣娇》(广西人民出版社出版,钟文典 著)中载:“至于论其为人,则歌颂者把她描绘成外可跃马横枪,驰 骋疆场,指挥若定,攻守必果的女军首领;内可以辅佐天王,运筹帷幄,协调各方,颇具见识的巾帼英雄。清光绪三十二年(1906年) 发行,咀EI庐主人的《祖国妇女伟人传》,是如许描绘洪宣娇的代 表作。它写到:’洪宣娇者,军中称肖玉娘,天王妹,西王肖朝贵妃 也,年不满三十,艳绝一世,骁勇异常,从女兵数百名,善战,所向有 功。肖王妃及女兵皆广西产,深奉秀全教,每战先拜上帝。淡装出 阵,挥双刀,锋凛凛落皓乘绛马,鞍腰笼MMo长身白皙,衣裙 间青皓色。临风杨素婉,指挥女军,补佩声影杂沓,望之以为天人。 女兵皆锦旗银盾。战酣,肖王娘解衣纵马,出入满清军。内服裹杏 黄绸,刀术妙速,衣色隐幻,一军骇目。'”成了理想化人物。

冯氏女发袖箭:

《清稗类钞•技勇类-冯氏女发袖箭》中载:“冯氏女,籍登 州,流寓江浙间,嫁吴森祥。女美丰姿,工挟弹走马,及秋千,蹴鞠 诸技,弓诸技,所至,人遮首观,其家人即赖以糊口疽以武术表演 为其一。

综上来看,在走马卖械的活动中,表现的武术套路,注意到了 美观的表现,有艺术在其中

6 .镖局中的武术

镖局以武技为人护镖,注重实用,然而,押镖不以武力,而以 “义”。在实用中,主要是斗智斗巧,习练武术,也多以套路形式出 现。如,北京“会友镖局”,以三皇炮捶门拳械及基本功为资本;沧 州六合门开的“成兴镖局”;形意拳家'花刀’李良栋开的“万胜镖 局”等,各镖局都有自己的拳械套路。

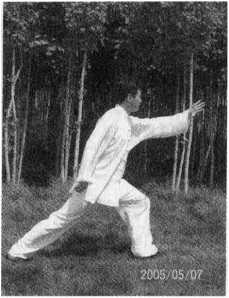

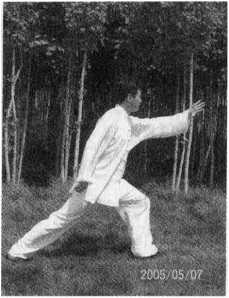

流传于武林的“戴龙邦的《形意拳谱》”中有:“所谓真传者,名 虽曰'武',其实贵和者,智与勇,顺成自然之谓也。”也是强调的智 与勇,而不是技能。镖局和民间习武,一般有基本功:硬功、气功、 桩功与基本动作的功夫;拳械套路练习:单练、对练、散手等。主要 练习:“快打慢”,练快则以套路为好。套路各动,都藏有妙用,关 键在老师的拆讲。

套路练习,主要解决:“习手足,便器械”、“活动手足,贯勤肢 体”此为人艺之门”。

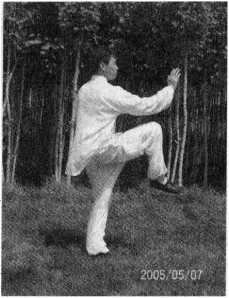

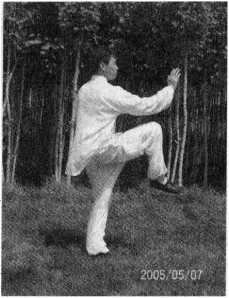

- 适应武举的练武

清代武举活动,共计进行了一百一十二次,其测试内容:共有 三场。一场马射;二场步射与技勇;三场策论。其技勇:拉硬弓一 分八力;十力;十二力三种;舞大刀一分八十斤;一百斤;一百二十 斤三种。大刀必须完成左右闯刀过顶,前后舞花等动作。主要是 力量的活动,故武术成语中,有:“十个把势九练力”“一力降十 会”。

以参加考武举为目的的习练,主要练:马技、射技、舞大刀等。 另外,在明代以来,刀、剑、枪等也被重视。明代朱国祯在《涌幢小 品-武试》中载:“其制大简,谓宣于马枪、翘关之外;广其目,如 刀、剑、干、盾之类,皆取可也。”之论述。

从正史的《史记》、《汉书》至《清史稿》的二十五史,论武技, 往往以“武勇”、“武艺”、“有臂力”、“臂力绝人”等来形容。惟独 《湘军兵志-第九章训练・四练技艺和练阵法》中载:“练技艺者, 刀、矛能保身,能刺人,……” “总不外一熟字:技艺极熟,则一人可 敌数十人”“每日午后,即在本营练习拳、棒、刀、矛、钳、叉,一日不 可间断气 从而可知,从内容到形式也有变化。

- 花法与实战

实战的要求,是复杂的,因天气、地形、大兵团作战、小部作战、 丛林、山地等等的不同,有不同的要求。由于目的变化,武术内容 也要适应变化了的情况。随着清代火器的广泛应用,冷兵器逐渐 走向体育化方向,为健康,为自卫,为医疗艺术;因而,内容丰富,形 式多样,动作也趋于艺术化。从攻防为主,过渡到体育化,这样攻 防内容成了附属的东西,代之以体育也艺瘴虹

河北廊坊地区霸县的胜芳镇、信安健地曲武卷会7琳节表 演,则都套路化;河北各地练武各家,也都以套路形式由魄幢蜓 向体育化的道路。

而花法与实战,既有矛盾,又有统一*O大兵团需要勇猛与力 量;小股作战则要求机智与灵活。总之,内容的多样,动作的艺术 化、套路化有力于习练,便于引起兴趣。清末各家武术,大都以套 路形式出现,即便是溜腿架,也是成套的。

花法也不是都没有攻防,其实一举一动,都有攻防内容可言, 关键是:“应用之妙,存乎于心”点破即成功。实战则要求斗智、斗 巧、勇猛、快速、果断、狠毒。为此,武术成语中有:“心慈面软终无 胜”之语。要出其不意,攻其无备。

大兵团作战,要求勇敢、刚猛、锐力,动作也要“一招鲜,吃遍 天”故有明代唐顺之所言:一个圈枪(即拦拿扎枪):“功夫十年”。 主要动作重精,重实效。

小股人作战,则有窜蹦跳跃,闪展腾挪等,要灵快。

浏览5,981次

套路练习,主要解决:“习手足,便器械”、“活动手足,贯勤肢 体”此为人艺之门”。

套路练习,主要解决:“习手足,便器械”、“活动手足,贯勤肢 体”此为人艺之门”。