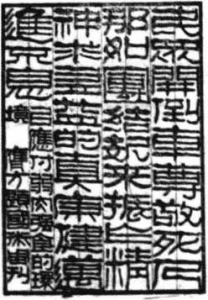

民国十七年河北省国术馆给保定形意名师李星陪的聘书

(图片来源:保定市武术协会挖掘,河北省武术协会提供)

1928年后成立于河北天津(现天津直辖市)。馆址在天津市中山公 园后。商震,名大寿,字启予,1888年9月21日生于直隶大城县苦水务

村。1905年考入保定北洋武备速成学堂,从此步入军界。1928年,商震 任职河北省政府主席,仿效所闻所见“南京中央国术馆”搞得热火朝天, 如火如荼,立刻招兵买马,组织成立了河北省国术馆,并担任馆长。商 震组建的河北省国术馆与张之江组建的南京中央国术馆,一南一北,同 年成立。时任北平警备司令兼陆军42师师长的张荫梧被聘任河北省国术 馆副馆长,天津警备司令傅作义也在河北省国术馆有任职。

河北省国术馆董事:李景林、傅作义、崔廷献、曾延毅、高志仁、 贺生、蒋馨山、郭铸山、张宪武、霍双立、刘善菁。

魅留功生耶雄所阈省冀

魅留功生耶雄所阈省冀

尹成章、尹玉章、李秋轩、刘斌、程有信、毕爵、杜汉升、修显、梁忠 慎、卢书魁、阮玉书、于环、何忠麒、黎雪樵、刘殿臣、王丹林、李性

和、武承烈、杜之良、孙传桂、高星樵、郑玉亭、居文耀、高克兴、贾 宝华、董文修、刘宝琦、孙梦麒、张德荫、唐煜南、谢燕南、郭向荣、 黄沛庭、于继瑞、于继璋、李金科、盛启辉、张国栋、严元生、蔡国英、 陆启明、于家凤、卢明亮、杨卓华、俞辉如、沈达文、宫金祥、于升阶、 韩世勋、许泰征、李振如、张芾南、刘西川、沙云祥、王景孟、孙锡、 何寿康、何寿堂、王少田、张恒、王镜清、张子连、王席珍、张宝鼎、 王沐堂、王景山、邱式俭、田庆升、田凤鸣、史文瑞、钱茂林、刘来考、 张宝善、刘益三、王才臣、张宝年、王景安、李午山、张西川、赵积 善等。

三、唐山国术馆

唐山国术馆成立于1929年,由唐山知名武术人士夏君枫、李古山、 徐海、董占鳌协同当时的公安局长宁武、商会会长刘子贞和徐宴清等人 共同研究筹备,并呈报南京中央国术馆,得到赞许和支持,租赁陈谢庄 槐树街一所宅院作馆址。为保证国术馆的正常运作,还成立了董事会, 由宁武、刘子贞和工商界名人组成,负责筹款和处理重大事宜,国术馆 负责报名和授艺。馆长徐宴清,教务主任由少林派夏君枫担任,特聘夏 君惠、李树森、于德海为专职教师。国术馆成立时张灯结彩,锣鼓喧天, 煞是壮观。当时还得到了上海精武体育会、天津中华武术会、太原和吉 隆坡国术馆的函贺。

唐山国术馆男女老幼皆收,分儿童、少年、青壮年和老年班,早晚 上课,可以食宿。当时的教育形式分三种,一是馆内招生训练,如第一 期学员中有李赞臣、王金声、张连第、李淑英、孙炳武、赵荣勋等五十 余人,后发展到一百余人;二是面向中小学和社会团体,如当时的开滦 中学、第四中学、同仁小学、西门开小、开滦工友俱乐部、开滦矿警所 等都开设了武术课,由市国术馆派教师任教;三是家庭教学,当时由于 抗日战争爆发后,中华儿女救国热情高涨,许多家庭专门聘请国术馆教 师到家中授艺。唐山国术馆的师生,每逢重大节日都参与耍龙灯、英雄 会等社会文化活动,还经常与社会各门派之间友好往来,交流切磋技艺。

唐山国术馆为中华武术在唐山的传播和发展,做出了积极的贡献。 后来由于日本帝国主义的疯狂侵华,加之经费困难等原因,历经了 14个 年头的唐山国术馆于1943年完成了自己的历史使命①。

四、文安县国术馆

继中央国术馆于1928年在南京建立后,各省纷纷响应,建立国术 馆、国术训练所,并且,国术很快步足军界,对提高官兵体质起到很大 作用。文安武术界人士在当时社会形势的影响下,怀着强种救国之志, 广播武技,意在强身保国,护我家园。文安县当时有数十个村子纷纷建 立把式房,如苏桥镇、胜芳镇、左各庄镇等地,都建立了国术馆,收徒 传艺,进行习武救国教育。县城内拳师邢德发在自己家中授拳,王克昌 在陈茅阁家教场子,杨树常在五岳观(今盐店街)传艺,黄继河在百子 庵(今外贸局西)带徒习武,一时,文安县出现了前所未有的习武强身 热潮。

1936年12月20日,文安县国术馆开馆典礼,国术馆组织设置有理 事会,由国民党文安县党部书记李雨亭、县长韩新文等政府官员、社会 名流及著名拳师组成。并由县长韩新文任名誉馆长。王克昌拳师任国术 馆馆长,杨树常任副馆长。邢德发、任树楠、靳小轩等武术界名人任国 术馆武术教师。另外.国术馆还安排了后勤人员负责馆内杂务等。

国术馆开馆时有30多名学员,后来又陆续增加,主要有:刘虎山、 刘百田、王泽泉、关化宜、纪瑞林、高义堂、杨俊沂、杨学振、刘广田、 刘廷茂、边秀峰、贺锡廷、陈云岭、井崇敬、杨玉起、杨俊荣、殷宝安、

① 璃柏林、夏桐茂、张恩顺、刘钊:《中华武术在唐山的传承与发展》,《唐山劳动日报》, 2006年12月8日。

张文泉、张万起、赵俊卿、胡文廷、胡延廷、李四胜(女)、张大菊 (女)、冯大臣(女)、荣淑珍(女)等。这些学员每天晚上集中到国术馆 参加训练、学习武术。

当时,各学校每七天还要上一次国术课,国术馆师生除了完成馆内 教学习武课程外,还要负责教授各学堂学校的国术课,使全县习武之风 盛行。文安县国术馆从创办到解散,虽然只有两年多时间,但它是文安 历史上第一个由县政府官办的武术机构,意义深远,而且培养了一批武 术人才。这些人后来为发展武术事业做出了一定贡献。王克昌、纪端林 在天津教场子;胡文廷在河南省的武术学校教武术课;刘虎山、王泽泉 在自己的家乡收徒传艺,其弟子刘增田、任文柱、杨雨山、张宗华、王 立成、袁振平、陈兆亮等文安武术界的后起之秀从80年代起,领衔相继 创办了文安镇武术馆、维扬武术馆、东光洲武术馆等,向社会收徒传艺, 学员达数百人,为继承和发展武术事业做出了新的贡献。

五、邢台国术社

为了贯彻中央国术馆制定的《省市国术馆组织大纲》和《区村国术 馆组织大纲》,顺德府的府、县各级行政机构相继设立了国术组织——国 术训练处或国术训练所,均令各级行政最高长官任处(所)长。一个政 府性的国术系统自上而下地成立起来。1930年秋,原邢台少林会也正式 更名为“邢台国术社”。截至1933年,一府九县共建国术处(所)34 个,其中邢台县为最多,共计六处。国术系统的建立,为提倡武术、推 动武术发展起到了重要作用。这些国术组织采用举办期限不等的短期培 训班、设立辅导站和派出教官或辅导员到机关学校辅导等形式,开展武 术的推广普及工作。截至抗战前的1936年,受训者达870余人,培养了 众多高水平的武术骨干人才。

六、 保定国术馆

1932年保定国术馆成立,各地武术拳师名人常来保定以武会友,切 磋技艺。保定清真寺街还成立了国术馆分馆,开设武术、摔跤等项目。 各中学、驻军也开设了武术课,造就了范国珍、韩超群、翟文风等一批 近代武术名师。武术已成为深受保定人民喜爱的一个项目。形意拳名家 韩超群民国期间在南京第一届国术大赛中获得拳术第一名,荣为国手。 武术名家温敬铭作为中国体育代表团成员在德国柏林举行的第11届奥运 会上表演武术,获得巨大成功,轰动德国。武术名家萧功卓先生不仅完 善和继承了府内派杨氏太极拳,并将这一优秀拳种在保定地区传播和推 广,做了很大的贡献。有“花蝴蝶”美誉之称的武术摔跤大师常东升 1949年到台北后仍不遗余力推广国术等,保定也成为赫赫有名的武术 之城。

七、 衡水国术馆

衡水国术馆创建时间及相关活动待考,馆长张膺方,1935年为《国 术周刊》(8、9、10期合刊)题词,内容为:

河北省国术馆馆长徐兰洲先生,虽极热心提倡,但是馆方 因经济与环境的关系,心与力远,奈何,奈何,日前面请于主 席,拟举行国术省考,以打破沉寂的气象,振起燕赵往昔强悍 勇侠的精神,已得于主席之应允,并允由省拨款,以利进行, 近日该馆于举行民众体育观摩会会议席上,特商讨省考应进步 骤,到会者有魏明初,郝金佩,郭寿臣,许锡伯、李春芳、马 其昌,赵玉亭诸先生,编者亦列席,由该馆秘书莫子瑞临时主 席,云及现在正拟省考预算,省府拨款领讫,组织考试委员会, 聘请专家协助一切,七月间举行,应试员以五百名为限等语,

编者甚赞此举,缘河北为英才辈出之地,况罹难之奇耻大辱, 感山河之沦陷,叹民气之消沉,实有万种难言之痛,而不自已 者,所以更不应不从速猛醒.振起我们燕赵豪侠之风……。

(图片来源:金警钟;《国术周刊》,1935年第8、9、10期合刊)

八、民国期间的武术著述

明清之际,河北为全国政治、文化和军事的主要活动地域。作为文 化遗产的武术,它是以一种文化现象而寓于文化中心之内的。国内高手 汇聚燕赵,推动了河北武术的发展。该时期,武术理论著述尚不多见, 且多以祖谱、老谱的形式在门内传抄,如八极拳拳谱、三皇炮捶拳论、 杨炳的习武序等等。但造就了一大批武林高手,如丁发祥、窦二墩、杨 露禅、董海川、武禹襄、宋迈伦等。

步入民国时期,燕赵的武林志士,受五四新文化运动的影响,在继 承前人著书立说的传统上,运用现代科学的方法,对民间流传的武术门 派种类、拳术、器械,进行汇总和整理工作,编写并出版了大量武术专 业书籍,据统计,全国现存400种武术专著,其中近百种为河北人编著。 仅沧县姜容樵编写的就有《形意母拳》、《太极拳讲议》、《形意杂式捶八 式拳合编》、《形意十二目》、《形意安身炮》、《形意拳》、《八卦掌新义》、 《八卦掌》、《八卦练习法》、《写真秘宗拳》、《雪片刀》、《八卦对刀》、《三 才剑》、《写真昆吴剑》、《写真青平剑》、《写真少林棍法》、《写真八卦奇 门枪》、《写真太师水磨鞭》、《写真太师虎尾鞭》、《太师鞭》、《写真鞭枪 大战》、《秘宗五虎架》等20余部著作。

第五节镖局行业的兴盛

近代社会商业、贸易的发展,促使了 “物流业”的大发展,“物流货 物”的流通主要依靠镖局来往运输。燕赵作为京津咽喉,来往货物多以 保定、沧州等地为集散地,然后再通过陆路和运河运往京津。地理环境 和经济贸易的双重影响,为当代习武之人提供了一个施展一技之长的机 会,他们凭借自己所学,投入走镖行业。如河北省沧州献县,位处九省 通衢、南北孔道、东西水路要冲,溢阳河、淖沱河在此交汇,两京津御 路与子牙河在此十字交叉,车班班、帆翩翩,货栈星罗、码头成串.行 商货贾,为人货平安,都须保安人员,尤其是珍奇异宝,更要雇佣保镖。

“镖”,形状像长矛的头,有的称“飞矛”、“飞镖”,属于暗器类,隐 蔽,易携带,投出去杀伤敌人,旧有“金镖压绿林” 一说。与“镖”对 应的还有镖师,因他们护送财物银两,故其行为称为“保镖”(或走镖、 压镖)。掠夺他们护送的锥铢,称之为“夺镖”(也称劫镖)。清代,镖 局、镖师(镖客)、镖事盛行,镖师们吃的是玩命的饭,穿的是玩命的 衣,更是一群玩命的主儿。而他们把护送的财物看得比命重,因为一旦 被劫,不仅有失信用,超出原价赔偿,而且镖旗一倒,饭碗丢了不说, 自此无法立足于江湖。

所以,为确保货物的万无一失,为使自己镖旗不倒,他们必须是练 家子,有真功夫。燕赵武林中人,不仅从事镖业的人众多,而且他们凭 借自己的真本事,在全国各地开设了自己的镖局,并兼练武授徒。

一、会友镖局

创始人宋彦超,生平绝技乃是三皇炮捶拳。三皇炮捶门历史渊源悠 久,至明末清初年间河北冀县武术名家乔三秀传授此艺,始有文字记载 和文物可考。乔三秀传其子乔龄(字鹤龄)作为第二代。乔龄将此艺微 妙真谛传给第三代宋彦超(字迈伦)、于连登、张文彩、王双奎四弟子。

宋彦超集平生所学,潜心钻研,创“夫子三拱手”之绝技。清道光 二十五年(1845),宋彦超来京投“神机营”报效国家。神机营老七王爷 令宋与营中教练武林高手比武。宋出手神奇微妙,众高手皆败于宋手下, 老七王甚喜,惊呼“真乃神拳也”!遂赐五品亮兰顶戴。此后,“神拳宋 迈伦”的名字享誉武林。宋漫游京城,结识八卦掌祖师董海川,遂交成 挚友。宋在为官生涯中耳闻目睹了朝政腐败,自感报国无望,便弃官从 贾,在北京前门外粮食店街创办“京都会友镖局”,以武会友,从事保镖 生涯,同时传授武艺。从此开拓了北京三皇炮捶门历史的新纪元。

清同治五年(1866),于连登之子于鉴(字镜堂)先得其父亲授,后 来京拜宋彦超为师,得宋之奥妙后技更精绝,功达上乘。自此于鉴在北 京大开山门,传授三皇炮捶拳。在一大段历史时期内“京都会友镖局” 同“三皇炮捶门”名声大震,镖局生意兴隆。三皇炮捶拳也广为传播, 得到了很大发展。后来镖局还出现了李尧臣这样的杰出镖师。他在抗日 战争期间将自创的无极刀法传授给抗日军队,喜峰口战役中,学了无极 刀法的大刀队,手刃鬼子近百人,追杀日寇60余里,缴获大炮18门。 跟李尧臣学过武术的人很多,京剧武生泰斗杨小楼演闹天宫的猴拳和梅 兰芳演虞姬的剑法,都是李尧臣传授的。

二、 成兴镖局

该镖局有个规矩叫“镖不喊沧州”①。说的是过去南来北往的镖车, 不管是黑道白道,也不管是水运路行,只要是车到沧州、船过沧州,你 必须扯下镖旗,悄然而过,不得喊镖号。否则,无论你有多大的名头, 多好的身手,只要在沧州喊镖叫板,保管你栽个大跟头,丢尽脸面。

这规矩的来头就是成兴镖局的开山人李冠铭。继他之后其侄李凤岗、 李庆临等三代经营的“成兴镖局”亦声名显赫。

三、 玉永镖局

嘉庆年间,由河北沧州人张德茂创立,其外祖父张景和是康熙年间 著名拳师,江湖人称“神拳教习”。张德茂随其学成武艺后,遂在苏州开 办玉永镖局,镖走大江南北,威振海内。一次走镖北京,收左昌德为徒 弟。回苏后,因见左昌德才高义重,遂将镖局转赠于他。

四、 源顺镖局

王子斌,回族,沧州南门外人。十二岁在一烧饼铺学徒,常到成兴 镖局偷艺自习,十分刻苦。后来被镖局掌柜李凤岗发现,欲收为徒。但 因李系回族,王系汉族,当时有艺不传教外之说。经人说合,王改为回 族,拜李凤岗为师,习练六合拳法。他在师兄弟中排行第五,又因其刀 术精妙,所用之刀又大于一般,故人称大刀王五。

大刀王五早年闯荡江湖,广交天下英雄豪杰。这就是他创办源顺镖 局的主要资本。现在尚存的前门外西半壁街13号院就是原大刀王五源顺 镖局的旧址。据大刀王五的后人介绍,源顺镖局正门原是个朱漆的大门, 其右侧悬挂一面杏黄旗,上书“源顺镖局”四个大字。门道东墙上高挂

① 见本书第五章第二节“尚武好勇”——成语典故的文化生产,“镖不喊沧”。 “德容感化”金字横匾,西墙上高挂“义重解弊”金字横匾。大门里还有 “尚武”、“济贫”两小块匾额。这几块匾都是北京城的老百姓赞誉大刀王 五轻财重义、济困扶危的精神所挂。整个镖局有前院、后院和西跨院、 共30多间房屋。前院有大车棚、马和仓房,王五的家属和存放贵重货物 的地方都在后院,西跨院是众镖师练武的场地。练武的场地上摆放着刀、 枪、剑、戟等长短兵器和石锁、砂土口袋等练武所需之器械。光绪二十 六年(1900),八国联军侵入北京,在北京城内杀人放火,无恶不作。大 刀王五义愤填膺,英勇地反抗侵略军。在前门外护城河边与敌人战斗时, 中弹而牺牲。

大刀王五被害后,源顺镖局就没有人掌管了。又由于京奉、京汉火 车线建成后,商人运货大都由火车站托运,从而源顺镖局的生意被铁路 夺去。大约在光绪三十年(1904),源顺镖局就歇业了。

五、万通镖局

创始人是赫赫有名的“单刀李”李存义。李存义原名存毅,字肃堂, 后改名存义,字忠元。生于清道光二十七年(1847),河北深州南小营村 人。秉性温厚,轻财好义,性喜拳术,幼年学习长短拳。

三十八岁时,李存义拜形意拳名师刘奇兰为师,学习形意拳,习之 数年,深得形意拳之精髓。以后闻听北京董海川精于八卦掌,便进京欲 拜董海川为师。由于他与程廷华是同乡人,便请程廷华介绍拜董海川为 师。董海川知道李存义精于形意拳,起初不肯收他为徒,后经程廷华、 刘凤春、梁振圃等八卦掌门弟子一再说情,董海川才同意收李存义为徒。 李曾任两江总督督标把总,后至保定开设万通镖局,兼收徒授艺。

1900年,李存义以五十三岁高龄,毅然投身义和团,手持单刀上 阵,奋起抗击外敌,面对洋枪洋炮,毫不畏惧,奋勇杀敌。在天津老龙 头车站一役,他手刃洋兵十几人,誉满中原,一时间“单刀李”之名不 胫而走。晚年弃镖局,专志授徒。宣统三年(1911),李存义与叶云表在

津创办中华武士会。

六、 热河源顺镖局

徐金钊(1867-1944),河北肃宁人,精八翻拳,对七十二进法、三 百六手短打运用自如,并喜醉仙拳、单刀、大枪之术。徐金钊二十一岁 即闯荡江湖,或传艺,或充当镖师。四十岁时,在热河创立镖局,走镖 从无闪失。1914年,徐之师兄边老春领奉天德顺镖局时,在皇姑屯失 镖,遂请徐相助。徐与劫镖者相见,先以武德感化,劫镖者不服,遂交 手,徐连胜其数人,劫镖者仍不肯交镖。第三日,与劫镖首领交手,仅 数招即扼其咽喉,迫其交出镖银。自此,与之结下冤仇。9个月后,徐 亲押一支重镖赴山西,令其子徐振川和四名小徒留守镖局,不料有7名 劫镖者趁机袭击镖局,时年二十二岁的徐振川重伤其中四人,终因寡不 敌众而遇害。徐金钊的老母闻讯悲痛万分,严令他不许再从事保镖业。 徐金钊将所获利银分与众弟子、同道,解散镖局回乡侍母,传徒授艺 以终。

七、 会友镖局

黄焕章(1873〜1958),沧县小集村人。黄自幼喜武,投八极拳师王 勇门下,苦修十数年,尽得其师衣钵。1935年,黄已过六旬,因家境贫 困,携眷至东北谋生。初以卖艺、售卖外科药物及授徒传技糊口,后辗 转至哈尔滨创立“会友镖局”,以保镖及授徒为业,门徒众多。

八、 辽宁奉天天兴镖局

由沧州人佟存创立,约活动于清咸丰至光绪年间。其三子忠恩、忠 成、忠义,皆随其习武。

此外,还有众多的武艺高超者,投身“镖”业,或为镖师,或为总 镖头。如:

大枪刘德宽,沧县何官屯人,幼时从田春奎习六合拳法,后经人介 绍,曾入北京永胜镖局。一次押镖立功,升为一等镖师。后辞别镖行, 专一习武。其徒赵鑫洲、许禹生、吴俊山、再传弟子万籁声等均为武术 名家。

陈广智,沧州城东孙庄子人。幼从父陈善习武,精燕青拳艺,擅八 卦奇门枪及刀剑棍棒等术,其父将点穴卸骨术传之,故有“卸骨匠”之 称,后于1$州一镖局任镖师。晚年会乡里,设把式场数十处,教授弟子 数百人。

李凤山,沧县崔尔庄人,少年从师戴根山习螳螂拳、天资聪颖,练 功刻苦,青年时名扬乡里。因家境贫寒,十九岁只身去奉天铁岭镖局, 比武大胜,名声扬开,为镖局之名镖师。后拜少林寺还俗和尚王校仁为 师,苦练数载,武艺精进,人称“飞镖李”。一次保镖途中,遇两俄兵抢 劫一中国商人,李取飞镖击杀两俄兵。光绪三十年(1904)七月,李得 知沙俄军又抢劫民财,即与单刀武士夜闯沙俄仓库,被哨兵发觉,开枪 击中左臂,因伤重而手术锯掉,此后回乡授徒授艺。

邵长治,沧州人。曾云游四方,拜访名师,于奉天遇“铁和尚”醒 珠得十二经穴。在奉天勇胜镖局行镖十余年,未尝有失。一日,邵押重 镖到宽城(今属河北承德),经金家屯时,突遇十余名盗行劫。邵抽刀迎 敌,连劈四人,余盗逃窜,刀杖尽脱,邵声名大震。庚子之乱后,火枪 盛行,邵遂辞归故里,开武场授徒自娱。民国初年,邵应聘天津保安队 武术教练。民国十八年,又被天津第三国术社聘为社长。

祁树兴,沧州南皮人,外号“双钩祁”。幼年拜韩玉林为师,习武十 几年。1887年因生活所迫至黑龙江省。初到卜魁城(齐齐哈尔),流落 街头卖艺。后经人介绍到卜魁府当杂役,后以武显,被提为卜魁府总教 头,兼任“双胜镖局”总管。1928年至哈尔滨市,设立武术馆,收徒 教拳。

朱承泰,沧县人。性格豪放,精于武术。二十岁只身到关外保镖, 东三省胡匪咸服其勇。时任吉林将军长龄喜其技艺超群,拔为吉胜营前 哨哨长、磨盘山捕盗营营长,后因功升千总,任职一方,颇受百姓爱戴, 号为“朱凤凰”。

叶雨亭,沧县人,七岁随父习家传之少林迷踪罗汉拳,十四岁时已 功底扎实,旋随叔父叶玺振精研武艺。二十四岁奉叔父之命,至东北长 胜镖局任镖师。当时,东北各地盗贼如毛。有一伙土匪以为叶雨亭功夫 有限,又系初涉江湖,乃横劫辎重,强夺镖旗,不料叶雨亭初试宝刀, 当之者无不披靡,由是长胜镖局之名、叶雨亭镖师之誉,一时大噪,剪 径之徒睹长胜镖旗而敛迹,闻叶镖师之名而丧胆。北京九门提督王淮庆 慕叶雨亭之武技,委为北平第一大队武术总教练、北平守备队武术教官。 后来叶又被张学良和张宗昌聘请为军队武术教师。不久加入上海精武体 育会,拜于赵连和门下,习少林拳技。晚年栖居香港,任香港南华体育 会少林拳班教师。

王会远,任丘丰镇胡家村人,有“飞毛腿”、“神力王”之美誉,天 津长裕镖局总镖头。

张国帽,任丘丰镇胡家村人,擅使七节鞭,天津百忍镖局总镖头。

王玉山,任丘丰镇胡家村人,擅使双刀,天津同生镖局总镖头。

郝海鹏,任丘人,为单刀李存义弟子,曾任镖师。1911年任天津中 华武士会教员。1914年承叶剑星介绍赴日观察我国留日学生之体育。在 留日学生举办的欢迎会上,表演形意拳和八卦剑,博得与会学生和日本 教育人士的盛赞。

李振声,东光连镇北古树于庄人。从表兄张贵林习沙教武功,艺成 后为镖师,深藏十二把飞镖,操“双头蛇”兵器。

由上可知,镖局是以镖师人身为资本,以镖师的武术和江湖经验为 商品的经营实体。就燕赵儿女而言,他们或为镖师、或为创立镖局,走 镖之余,交流武艺,传授武艺,使得燕赵尚武传统不胫而走。其中,尤 以沧州人为重,诚如陈山所言:“宋以后的武侠,有相当一部分存在于镖 师之中。” “镖不喊沧"代表的是一种民间权威,而民间权威的成长、塑 造和被承认与传统的民间权威形象是有关联的,对此,刘铁梁认为:

传统的民间权威大多为乡村的士绅阶层,他们代表着国家

的权力意志,又能够维持家族和村落的局部利益,他们是本家

族、本村落或者地域的代表性人物,代表性使得他们在地方上

获得领导权力。

通过家族全体成员与邻近家族的参与,向族众强调家族内

部的凝聚力量以及家族内部的不平等,向其他家族渲染家族力

量的强大,换言之,家族通过文化的仪式表演达到家族的政治

和经济目的①。

“镖不喊沧”的主角李冠铭,以及后来众多沧州籍从事镖业的武术高 手,他们不仅武艺高超,是武林界的代表性人物,而且他们的武德高尚, 在江湖上也是深受同行敬佩。正是基于这些优势,他们以籍贯沧州为一 整体,视从事镖业人员为一大家族,凝聚内部力量,向其他家族渲染家 族力量的强大,并实现了他们以镖业为生的经济目的。

此外,镖业的兴盛,也从一个侧面反映了当时社会经济发展的情况。 贯通南北的京杭大运河在元代已经修通,纵穿沧境,“贩缱,贩栗,贩 盐、铁、木植者往来穿梭期间”。除了水运,沧州陆路也是通达四方,在 南北纵横、东西交错的众多陆路中尤以河间的南北御路最为气派。所以 这才有了 “青县、沧州、古城、兴济、东光、交河、景州、献县等处皆 漕皖,河间、肃宁、阜城、任丘等处皆陆运''②的说法。沧州成为京、 津、冀、鲁、豫商品流通的必经之地和商品集散中心。由此,镖局在当

① 刘铁梁:《村落庙会的传统及其调整——范庄“龙牌会”与其他几个村落庙会的比较》。 郭于华:《仪式与社会变迁》,社会科学文献出版社2000年版,第204-209页。

® 嘉靖《河间府志》卷七,《风土志•末俗》。

时社会经济生活中扮演了重要角色,促进了当地乃至全国商品经济的发 展。虽然随着近代交通事业的发展,到19世纪20年代初,镖局这一古 老而特殊的行业逐渐沦为历史的陈迹,在古旧的官驿大道上再也听不到 抑扬顿挫的“喊镖”声了,但镖客的侠情轶事却被人们广为传颂。

第六节武术拳社、校馆的生产

武术拳社古已有之,如南宋时期都城临安府(今杭州)就出现了争 交的“角抵社”、“相扑社”;射弩有“锦标社”、“川弩社”、“射税弩社”、 “川弩射弓社”、“射弓踏弩社”;使棒的“英略社”等①。据《西湖老人 繁胜录》载,每社“不下百人”。社中的成员因社不同而异。如“射弓踏 弩社”,成员大都为武士,要求“能攀弓射弩,武艺精熟,射放娴习,方 可入此社耳”。角抵、相扑社多以有膂力者居多;而“射水弩社”,“则非 仕宦者为之,盖一等富室郎君,风流子弟,与闲人所习也”。这些结社多

①《武林I日事•社会腥《梦粱录》卷十九《社会》;《都城纪胜•社会》;《西湖老人梦繁胜 录》。引自国家体委武术研究院编纂:《中国武术史》,人民体育出版社1996年版,第205页。 在瓦舍、勾栏的“游鹏”①之处,“作场相扑”、“使棒作场”。

以上城市结社组织的活动注重表演、娱乐,与当时北方农村以习武 御敌为目的而组成的“弓箭社”和“忠义巡社”完全不同。如河北的 “弓箭社”,据《宗史•兵志》载:神宗熙宁三年(1070)十二月,知定 州腾甫言:“河北州县近山谷处,民间各有弓箭社及猎射人,习惯使利, 与夷人无异。”哲宗元佑八年(1093)十一月,知定州苏轼言:“今河朔 西路被边州军,自液渊讲和以来,百姓自相团结为弓箭社,不论家业高 低,户出一人,又自相推择家资、武艺众所服者为社头、社副、录事, 谓之头目。带弓而锄,佩剑而樵……”据苏轼调查,当时仅“定、保两 州,安肃、广信、顺安三军,边面七县一寨内管自来团结弓箭社,五百 八十八村、六百五十一伙,共三万一千四百一十一人”。这在当时,无疑 是大创举。

除弓箭社外,北宋末至南宋初,各地乡村居民还组织了寓兵于农的 抗金武艺组织“忠义巡社”②。“河朔之民,愤于贼虏,自结巡社”,或忠 义社③。他们“各随乡村多寡团结,推择豪右从年服者,以为正、副. 置枪杖器甲之属”④。忠义社除“依时农作”外,就是“御贼备战”。他 们“尝于庄井附近便处”,“教习武艺”⑤。

① 据吴自牧《梦粱录•瓦舍》说:••瓦舍者,谓其'来时瓦舍,去时瓦解’,易聚易散 也瓦舍是宋代城市中出现的群众性游艺场所。瓦舍之中,用装饰有花纹图案的栏木或绳网, 拦成一个个的圈子叫“瓦栏”或“游鹏”,是专门表演各种技艺的场所-

® 其制度为:每五人为一甲,五甲为队,五队为部,五部为社,各有长。至五社则为都 社,有正及副。如两都社及万人以上,择土豪二人为都副总辖。其借补官之制,则万人以上, 成忠郎;千人以上,保义郎;八百人以上,承信郎。自甲长至总辖,三岁递迁。建炎元年,宋 高宗屡次下诏在全国普遍组建忠义巡社,在宋朝政府的大力推动下,忠义巡社很快地从河北发 展到京东、西、河东、陕西等路。

® «续宋中兴编年资治鉴》。引自国家体委武术研究院编纂'《中国武术史》,人民体育出 版社1996年版,第20页。

①《建炎以来系年要录》卷一百七十七。引自国家体委武术研究院编纂:《中国武术史》, 人民体育出版社1996年版,第203〜204页。

®《宋会要辑稿》第一百七十二册兵二。引自国家体委武术研究院编纂:《中国武术史》, 人民体育出版社1996年版,第204页,

清同治皇帝还曾在宫中设置武术场。因注重练习大杆子,故称杆子 库。河北东光王书本曾被聘入任教。从学者亦有民间子弟。名拳师王义 本、庞万春等均卒业此种。

步入20世纪初,社会上一些武术社团又逐渐兴起,如北京的“四民 武术社”、河北定县的“濮阳拳社”、上海的“精武体育会”、天津的“中 华武士会”、青岛的“中华武术会”等。

浏览6,072次