是以八仙故事创编的拳术。“清”与“红”正相对,清不相形, 红象形。

在八仙拳术中,有象形的,如醉八仙拳(亦称红八仙);清八仙 拳,则为不象形的拳,有些象形取意的味道。

清八仙拳,是流行在唐山市的拳种,以唐代以来流行在民间的 八仙故事为线索、编成象形取意的拳术。此拳已在唐山流传六代, 追其历史,当在雍乾时代。其传习世系:

(1代)李宝7(2代)王英T (3代)宋友、王美-(4代)裴瑞 浮、张焕明、蒋天祥、韩晓楼—(5代)王玉春、耿永祥、田学宗、张荫 田、孙宁、刘秀等—刘金鹤、王金铎等。

本拳理论有:“人云不明八仙其中意,打不断九琐连环套”、 “形似流水,连绵不断,运用连环之特点。”拳经云:“拧腰折跨,探 膀追,行之扭扭似风吹,扭拧四开如鸟飞,出手如刚挫,落手如竿 勾,行手粘棉连,两手如执丝团;身动如蛇钻,回身如蛟龙,起落如 浪翻。”

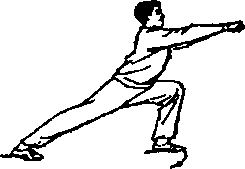

清八仙拳的特点:摇身晃膀,以身化形,引进落空柔破刚。

身法一摇身晃膀,扭拧四开,弯腰跨,软擢折;

手法一游缠撕掠闯撒,分发锁拿转环,投滑曲(锣)扒送:

腿法一勾摆缠盘挂,跛扫拦(搪)压、滚翻挫撞滑、蹬踢踹;

拿法一擒拿封闭,浮沉吞吐,抓拉撕扯刮,排打盘缠压;

手型一凤眼勾手、鸡爪勾手、柳叶掌、龙形掌、虎形掌、八字掌、 猴形掌、风头拳、阴掌、阳掌等。

-拳法套路:钟离拳、洞宾拳、湘子拳、何仙姑拳、拐李拳、国舅 拳、果老拳、采和拳、阴阳十二路连拳、九琐套连环、八十一手、十八路桩手法、连环压腿法;八仙剑、三十六路小擒拿等。

器械套路:

八仙剑、锁门枪、白猿棍等;

对练:

十八路桩手法、五合手、套环桩腿法、行手擒拿等;

技击套路:

七十二路神拿、环子手、翻子手、滚手、绕环手、盖门手、穿手、 闯手、描手、锁手等。

套环压腿法歌诀:套环腿法神鬼慌,八步阵法妙无双; 行之四面走八方,脚踏中门严肘桩; 两脚原来三腿方,上下三腿逞刚强; 双腿盘缠挂撩裆,二十四腿美名扬。

八仙剑歌诀:阴阳之法妙无穷,二五还元一九功,

自然打开阴阳理,万里山河一掌中,

手持乾坤用力勒,日月肠中把它吞。

此拳别于少林长拳及内家拳法,是个独具风格的拳种。套路 动作多,表现绵连的特色。

祖门自然派

该拳以道家“自然无为”、“与世无争”的说教以及自然景物塑 形而得名。主要流行在河北、河南、吉林、黑龙江等地。

河北石家庄市的“人祖门自然派”拳术,是武术家付仲武先生 (祖籍河北盐山付庄),幼年嗜武,学于通背、劈挂大师尹玉枝先 生。后闯关东、又学于武林高手李长胜、佟天民老师,习疯罗汉拳、 醉八仙、地躺等拳械。后经李、佟二师介绍,拜长白山老爷岭灵玄 道长为师,出家为道。赐号清空子。学人祖门自然派拳械,“人祖 者”多以自然景物命名也。

主要传人:灵玄道长T付仲武T山东“塞胜英”张寿山;河北石家庄张益民、李福科;河北李新启、董连锁等;河南肖占祥、付素 燕(付女)、付成燕(付女);江西刘殿臣等。

拳械套路:形拳、雪花拳、领挡拳、猴拳、醉八仙、螳啷拳、疯罗 汉趟金刚点、劈挂拳等;形刀、旋风双刀、紫云剑、真武鞭、太师 鞭、鹿角钩、盘龙棍、春秋大刀、三尖二刃刀、朴刀、柳叶枪、方天画 戟、风翅谨、方便铲、齐头白、三节棍、稍子棍、形者棒、十三节亮银 鞭、绳镖、形钩、双斧、拂尘、劈挂刀等。

对练:金刚点对打、领挡拳对打、扑刀进枪、三节棍进枪、空手 夺枪、双刀进枪、白猿夺棒等。

此门主要是长拳风格的武术,舒展大方,快速有力,动迅静定, 节奏分明,动作连贯、刚劲饱满,一气呵成的特点。

本门派除人祖门自然派的拳械外,又加进劈挂、疯罗汉等家的 内容o这是清代武术的特点,往往各家东西互有,特别经过保镖业 和专从事武术教授的拳师们互相交流、取长补短,更加促进武术的 大大发展。这时期,一些学武术的人,也拜师多家,学各种武术技 艺。

罗汉拳

流行在河北唐山市和石家庄市的罗汉拳,为少林俞氏拳法。 拳名由佛门十八罗汉而得名。讲究:“以意行气,气贯始终;以气 引力,内外合一。出势如猛虎,收势似绵羊”。

拳械套路:头趟罗汉、二趟罗汉、五子夺葵、金绞剪皮等;六合 刀、大六合枪、中六合枪、小六合枪、五子棍、追风流星、剑、鞭、大杆 子、对练等等。

32.气功长拳

是光绪时人魏斌臣(1870-1967年)先生所创编。魏斌臣早 年跟河北威县大赵村李志昆习武;青年艺成在开封“德胜镖局”行镖,又拜内养功大师李艺彩为师(李活129岁);后行镖到山东步 洲下堤吴家屯,又跟姓王的习内功、学六合拳等。应北京会友镖局 卢玉朴之邀,行镖会友镖局,在山西温水拜袁秀臣、宋月斋为师,习 内家拳等。魏先生走南闯北大半生,到处求师习武,吸取各家之 长,终于创编出风格独特的气功长拳家派。此拳以长拳功架,内家 劲力,佛道气功呼吸之法,三者容一炉,壮练刚,弱练柔,深受人们 欢迎,在石家庄市广有门徒。其传系:魏斌臣t郭西坡、张寿山、张 廷根、张世海、赵东至、方俊铜、王明刚、程同山、吕瑞生、杨周等。 张寿山T赵久正、吴长海、魏俊生、冯国良、赵铁根、赵进财、李英 路、靳学文、张志立等。

拳术特点:宽衣松带,上松下沉、气沉丹田;行拳定势如站桩, 势停意不断,呼吸力求缓圆;变式吸,定势呼,呼吸方法,四季有别。 壮者练刚,弱者练柔。

技击讲究:拳出如流星,掌击如闪电。歌曰:“轻意不用头,用 头气死牛”又讲:一力降十会,四两拨千金,一手、二拳、三肘、四 肩、五腰、六胯、七膝、八脚,九头。

拳械套路:气功长拳、三合剑、子龙枪、大刀等。

太师鞭

据传为闻太师所创,史无据。

沧州地区的太师鞭,为《青萍剑》的六代传人刘九如(字文石) 所传。

据金恩忠的《国术名人录•沧州李霖春(为青萍剑的八代传 人)》中载:(李霖春)设永升栈于沧州东门,有张仙岛者,精太师 鞭、过沧州访李霖春,……二人交流了技艺,以青萍剑换太师鞭四 路。

其四路为:水磨鞭、虎尾鞭、鞭枪对击、鞭法进枪。

据姜容樵的《太师鞭》中讲:河北盐山刘九如T张仙岛T李雨

三姜容樵、刘俊岭、陈子恒、陈奉岐、于得印、李书亭等。

后来,姜容樵将此拳术编成《太师虎尾鞭》、《太师水磨鞭》、 《鞭枪大战》三本书,有歌诀、动作名称和图及动作解说等。

母子拳

母子拳与少林正八翻同源。主要流行在河北省蠡县、河间、肃宁、 高阳一带。到现在已经传续了 21代,是明末清初时开始流传的。

据高阳县提供的母子拳谱来看,此拳系戚家拳的衍革。母子 拳原文载于戚继光的《纪励新书》,之后才有母子拳及少林正八翻 的内容。河北的拳谱,大都先列《纪励新书》。之后才列本门拳械 理论等。从而明显的看出,明代拳对清代拳术各家的影响,非同一 般,实则为其沿革罢了。只是更具体化些。

根据《母子拳谱》中载:“母子拳初起,系上东东陵县城内(德 州东)志远王公(王志远),受高人传授;以后授与河南开封府越南 孙公(孙越南);孙公又授与宜山镇(当时北京昌平县内)四海张公 (张四海);张公又授与章邱回回马公(马回回);马公又授与东昌 府恩县(山东德州男)庙立庄回回祥九马公(马九祥);马公又授与 河间府王士由村学俊王公(王学俊);王公又授与胞弟学杰王公 (王学杰);王公又授与雄县堤下头李公;李公又授与饶阳县东张 岗声远冯公(冯声远);冯公又授与肃宁东泊庄敬亭李公(李敬 亭);李公又授与蠡县高佐村麟祥高公(高祥麟);高又授与高阳县 梁家庄(既今之梁庄)梁百顺厂

《母子拳谱》载:“母子拳起初,有六趟,每趟三个行门,共计十 八行门。”故曰:“母生出行门。有二十手短打、共打法三百六十 着。”“每行门又有四个进法,共七十二个进法。”故曰:“母门十八 拦腿”。若有人对玩拳,败者又有五赶三截,故奥妙无穷。若将此 拳习通,可以四方驰名。

母子拳有十八趟对练,每趟甲乙各二手攻防、共七十二手。单练十八趟,每趟二十多动作,总计三百六十多势。该拳很重视腿 法,不重的腿法有八十多种:外踢踝骨、踢裆、里勾、外勾、扁跺、外 踢腿、踢里连按膝、十字踢、顺步踢、迎面栩I膝、后踢臆、提膝踢、压 手转跺、摘身踢、按手迎面踢寸卜踢肘、翻身踢、建步踢、退步踢、迎 面踢脚腕、里踢后臆、外挂踢、崩挂踢、后踢腿、手斩腕踢、攻踢脚后 跟、顺步踢脚腕、捋手踢、顺步里踢跚、压手踢、崩手踢、旋腿踢。顺 步踢胁带拦腿、顺步踢尾骨、顺步踢双裆、顺步踢带冲、顺步踢手 腕、外开腿、打五骨踢、踢里臆、外踢、里踢、里别腿、外别腿、迎面踢 膝、迎面转腿、接手压打后跚、手打代钩腿、外跚腿、按手存身代别 腿、偷步踢、纵步踢、外摔掌踢、外搂踢、外踢肘代靠、顺步踢心、顺 步踢脚碗、压肘踢膝、迎面拦腿踢、顺步踢腿、顺步里踢跚、压手踢、 内踢肘、外踢肘、中提踢、左提踢、右提踢、蹬跚、截腿、外挂、外别 臆、内别臆、右踢臆、左踢臆、打五眼十字踢、外踢腿、迎门跺、捣巢 跺、外搂膝代靠、迎面辐踢代摔拿、里斩手踢代靠、迎面踢、里削掌 代踢、斩腕踢、捋跺代靠等,可说是集武术腿法之大成。

其中讲十八拦腿: 一}内踢肘;{二}外踢肘;{三}中提踢;{四}左提踢;{五}右 提踢;{六}迎面踢;{七}内踢;{八}外踢;{九}蹬跚;{十}扁踢; I十一}后踢臆;{十二}左踢臆;{十三}右踢臆;{十四}内别臆; {十五}外别臆;{十六}里勾;{十七}外挂;{十八}截腿。

对玩拳规矩:

高了斩,矮了崩,不高不矮架搪封,一拿、二打、三摔,拳有虚 实,引诱埋伏;有闪躲抽长,手出取腿接应;腿出取手接迎,手脚相 应无有不胜.

诗曰:

母子神拳世间稀,其中妙幻少人知;

有人通变无穷艺,京省弛名数第一。

意拳

意拳,是在形意拳基础上发展起来的,无拳套及固定招法,强

调以意念引导动作,故名意拳。为河 北省深县魏家林人王乡斋所创。王 乡斋在光绪年间(1890-1963年)根 据学得的形意、八卦、太极之精华,创 编成此拳,又曾称过大成拳。

该拳综合运用了心理学、生理 学、力学和中国禅学气功,它突出了 一个“意”字,以意念统帅肢体,强调 体松心静,宁神定意,以意调息,达到 练精化气,练气化神,练神还虚之目 的。技击锻练时,科学的利用“力

学”,让全身建立争力,自身与外界建立争力,进而结合为浑圆力,

达到天人合一的境界。

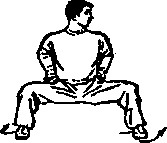

该拳谱讲:“招式无固定,桩功是根本,健体又防身,意气作统 帅,体松心又静;有形似流水,无形似大气;静如伏豹横空立,关节 若机轮,筋肉似惊蛇;旋力无形,浑身弹簧力,争力遍全身。周旋意 无意,变化形无形。技击实战为拳本,机变无形,不变应万变,全身 均整力合一。要做到形不露,神不溢,形不破体,力不出尖,出尖就 发力,借力发力、炸力无继续,练时呼吸自然,迈步如趟泥,上动下 自随,下动上自领,速度适中,连续不断”。意拳主要有站桩、试 力、发力、摩擦步、推手、散手等组成,重在健身和实用两个方面。 锻炼的全过程中始终强调意念诱导,以意念统帅肢体,要求精神集 中、呼吸自然、周身放松,使肢体各部连成一个整体,进而运用精神 假借,使全身处处建立争力,并且使本体与外界建立争力,名之曰 浑圆力。争力在一定程度上可以理解为身体各部松紧的互相交 替,可使精神和肢体、肢体和外界达到高度统一,从而在运动中充 分发挥精神和身体的能量。意拳认为“松”、“紧”是构成人体运动 的基本矛盾。诸如力量、速度、耐力、灵活、协调等身体素质都是派 生的,无不受人体肌肉松紧的制约。所谓松紧,既是肌肉的松紧, 又是意念的松紧,而首先是意念的松紧,因此意拳要突出一个 意拳以站桩为基本功,训练从精神到肢体的松紧。一般先练 放松,进一步再练松紧的转换,以达到松紧协调。人体精神和肢体 放松,可促使气血通畅,新陈代谢旺盛,调整内脏器官的各项功能, 使其匀整平衡,从而增强体质。站桩还能使精神和肢体达到高度 统一,肢体间处处相互通连,构成一个整体,相互呼应,即所谓“一 动无不动”,使本体感觉极其灵敏协调。此外,通过松紧转化,训 练整体的弹力,做到“无点不弹簧”。通过站桩的锻炼,可为拳术 的各项训练打下基础。试力,是体验在站桩中所培养的浑圆力,体 验在肢体有位移的情况下是否仍然能够匀整得力和运用自如。发 力是拳术有效打击力量的动力,站桩、试力都是为了给发力创造条 件,以便能够在不同条件下随机随势发力,这是意拳之所长。摩擦 步,是结合试力进行的步法训练,其原则要求“上动下自领,下动 上自领”,在前后、左右、进退转换中都能保持身体重心的平稳和 整体协调,以利随时发力。推手、散手是意拳技击训练的两种形 式。推手可以作为散手的辅助练习,要求在与对方肢体接触时善 于体察对方的虚实、强弱和力量的方向,并善于控制对方,施以有 力有效的打击。

意拳以站桩为基本功,训练从精神到肢体的松紧。一般先练 放松,进一步再练松紧的转换,以达到松紧协调。人体精神和肢体 放松,可促使气血通畅,新陈代谢旺盛,调整内脏器官的各项功能, 使其匀整平衡,从而增强体质。站桩还能使精神和肢体达到高度 统一,肢体间处处相互通连,构成一个整体,相互呼应,即所谓“一 动无不动”,使本体感觉极其灵敏协调。此外,通过松紧转化,训 练整体的弹力,做到“无点不弹簧”。通过站桩的锻炼,可为拳术 的各项训练打下基础。试力,是体验在站桩中所培养的浑圆力,体 验在肢体有位移的情况下是否仍然能够匀整得力和运用自如。发 力是拳术有效打击力量的动力,站桩、试力都是为了给发力创造条 件,以便能够在不同条件下随机随势发力,这是意拳之所长。摩擦 步,是结合试力进行的步法训练,其原则要求“上动下自领,下动 上自领”,在前后、左右、进退转换中都能保持身体重心的平稳和 整体协调,以利随时发力。推手、散手是意拳技击训练的两种形 式。推手可以作为散手的辅助练习,要求在与对方肢体接触时善 于体察对方的虚实、强弱和力量的方向,并善于控制对方,施以有 力有效的打击。

中华人民共和国成立后,意拳已形成一套完整的体系,广泛流 传于全国各地,在香港、日本、东南亚以及英美等国家也有不少人 练习。

大悲拳

是少林古老拳种之一,由密宗大师奇云和尚首传出。

奇云(1904—1966年),河北保定市人,俗名史正刚,乳名金 龄。父亲是徐州铁路局的一个普通员工。他毕业于徐州市铁路子 弟中学,自幼喜欢武术,多次投师练武,曾习弹腿、潭腿、查拳、花 拳、炮拳、洪拳、少林等各家拳术及器械。因在北京法胜门外教书o 妻子生女亡故后,投入北京法源寺出家,后来把大悲拳流传于世。 北京、张家口有人习练。

奇云(1904—1966年),河北保定市人,俗名史正刚,乳名金 龄。父亲是徐州铁路局的一个普通员工。他毕业于徐州市铁路子 弟中学,自幼喜欢武术,多次投师练武,曾习弹腿、潭腿、查拳、花 拳、炮拳、洪拳、少林等各家拳术及器械。因在北京法胜门外教书o 妻子生女亡故后,投入北京法源寺出家,后来把大悲拳流传于世。 北京、张家口有人习练。

风格特点:

大悲拳以佛教中“千手千眼观音广大圆满无碍大悲心陀罗尼 经”(简称“大悲咒”)为依据,按照全经(梵文音译)84句真言,每 句均有一尊护法神相的姿势与变化,编撰而成,其内容以传统63 式为主要代表套路。有新编的普及套路21式,比赛套路42式和 传统套路改编的84式,128式以及创编的“大悲功”、“大悲剑”等 内容。大悲拳练身亦练心,且练心胜于练身。行拳中口诵真言、心 观想、手结印。84句真言的前63句合于63段动作,拳式结束静 立默诵后21句,全套拳结束°该拳特点:一是柔中带刚,刚而不 僵,伸筋拔骨,内圆外方。二是连绵不断,节节贯穿,形意相随,轻 柔松缓。三是舒展大方,端庄优美。

查拳是长拳类代表拳种之一,亦写作插拳、叉拳。据说是以该 拳多插步、插掌而得名。现代统一称之为“查拳”。

查拳为明代人查密尔所传,最早传于山东冠县。查拳初盛于 鲁西冠县一带。清代雍正年间,冠县沙庄回民沙亮是查拳代表人 物。此后传承不断,逐步流传到长江南北。盛行于河北、山东、河 南。主要在回族中传习较普及。查拳门重视弹腿练习。

查拳为明代人查密尔所传,最早传于山东冠县。查拳初盛于 鲁西冠县一带。清代雍正年间,冠县沙庄回民沙亮是查拳代表人 物。此后传承不断,逐步流传到长江南北。盛行于河北、山东、河 南。主要在回族中传习较普及。查拳门重视弹腿练习。

其特点:姿势舒展;动作紧凑;动迅静定;发力顺达;节奏鲜明 等;

查拳拳系以十路查拳为主,还包括有三路滑拳、三路炮拳、 四路洪拳、两路腿拳。十路查拳的名称为:头路母子拳、二路行 手、三路飞脚、四路升平、五路关东、六路埋伏、七路梅花、八路连 环、九路龙摆尾、十路串拳。查拳系的查、滑、炮、洪、腿各种拳术 套路的基本动作和演练方法与其他长拳大体相似。在演练风格 及技法特色上,又有着自己的特点。从上肢动作形态来看,查拳 注重屈伸性腿法,每一拳路中都有数次弹踢、或踹脚、或侧踹、 或腾空箭弹动作,形成查拳“手似两扇门,全凭足打人”的特 点。

从完整动作形态来看,查拳动作以幅度开展的大架子为主体, 其中穿插有含蓄的小动作,是套路体现出开合相间、长中有短的特 色。此外,查拳动作强调手脚齐发,上踢下打,讲究手到步到,同起 同落。在动作过程中,胸、腰、腹等部位以摔、转、含、展贯穿四肢, 加速肢体的运行速度,增大动作的活动范围。同时,头随势转,眼 随手动,构成了外形上的完整一体,形神兼备。同时还要求将攻防 意念贯注于一招一式,强调以气催力,使精神融注拳式,呼吸配合 动作,呈现出内外合一的风采。

此拳北体的张文广教授,河北徐青山老拳师等精此拳械。张 文广主编的《中国查拳》一书,较完整地整理编辑了查拳拳系的拳 术套路,并附有《查拳源流初探》。

华拳

华拳之名,取精、气、神三华贯一。系蔡龙云教授家传拳术。

华拳之特点,是典型的长拳风格,动作舒展大方,快速有力,飘 洒优美,节奏鲜明等。是以“四杰”、八法“、“十二型”、“二十四 要”为本的理论要求下的拳术0

华拳的内容有徒手、器械、单练、对练。1 -12路华拳是其中具 有代表性的拳术套路。这些套路多由踢、打、摔、拿等攻守格斗动 作,按照攻防进退、动静疾徐、刚柔虚实等规律组成。经常练华拳, 能训练人的格斗技能,对人体各部肌肉的发展、关节的灵活、韧带 的伸张和强固,以及平衡器官、中枢神经的协调机能有良好作用。

华拳有下列7个特点:①形体工整。势式要求齐正、匀称、严 整。②遒劲有力。动作势式讲究运用“撑、拔、张、展、钩、扣、翘、 相、蹦、顶、塌、收、沉”等“骨法”,亦即“五体”(躯干、上肢、下肢) 要骨硬强壮,雄健浑厚。③心动形随。强调心志的内在作用,认为 内外合才能劲力遒健,动有意向,因之运动时总是“心在势前,势 居心后”。④阴阳分清。强调矛盾的双方要相辅相承,认为只有 使“阴阳二气”协调起来,才能产生“神”的功用,因之对动静、虚 实、刚柔、快慢、伸缩、张弛、抑扬、顿挫、轻重、起伏、内外、上下、 正偏、左右等对立因素,在运动中十分注意掌握。⑤势势连贯。 练法上强调“连绵相属,气脉不断”。所谓“连”,是在一招一势之 间必须做到“形断意连”、“势断气连”,运用内在的心志活动和眼 神把前后动作的意向连接起来,使之势势相连,贯串一气。⑥动迅 静定。华拳有招有势,“势为守,属阴,主静;招为攻,属阳,主动”。 拳法要“动如奔獭,静如潜鱼”,“进如风雨,退若山岳”,动迅静 定,有节有序。⑦善调气息。重视呼吸调节,其法有“提、托、聚、 沉” 4种。在一般情况下,由低动作进入高动作或做腾空跳跃动 作时,运用“提”法;在高式或低式的静止性动作出现时,运用“托” 法;在刚脆、短促有力的动作出现时,运用“聚”法;由高动作进入 到低动作时,则运用“沉”法。这些调节呼吸的方法,随着动作的 变化自然地运用,而不是故意做作。

有一、二、三、四路华拳的书问世。其中有单练,也有对练。当 前在全国较普及。

浏览8,180次