本书是根据国家关于提高中小学生健康水平的 战略需要、社会体育专业、体育教育专业培养目标 以及体育院校武术教学的实际情况编写而成的。中 共中央国务院《关于深化教育改革,全面推进素质 教育的决定》中明确指出:“学校教育要树立健康 第一的指导思想,切实加强体育工作。”武术是我 国民族传统体育中的重要内容,具有悠久的历史和 广泛的群众基础,具有养身、健身、防身、娱乐、 观赏等多种功能和价值。在中国武术已走向世界的 大好形势下,如何把健身武术在高校提高到一个新 的台阶,如何把健身武术更好服务于社会是摆在每 个武术工作者面前的任务。

众所周知,健身武术在学校体育中占有重要地 位,也是我国《全民健身计划纲要》和《2001〜2010 年体育改革与发展纲要》得以贯彻实施的需要。如 何使体育教育专业、社会体育专业及体育类相关专 业学生具有对中小学生、其他中等专业学校学生以 及社会武术健身人群进行武术教学和指导的综合能 力,系统的掌握健身武术的基本理论、方法、手 段,有赖于教师的辛勤培养,而该书提供了基本 的,也是非常重要的理论与实践依据。

本书是在广泛参阅近几年来相关文献资料、武 术科研成果以及教学经验总结的基础上编写而成 的。结构、内容具有新颖性、实用性和针对性的特 点。新颖性表现在力求反映健身武术的新理论、新 知识、新信息;实用性和针对性表现在本书的内容 围绕健康教育和终身体育培养这一主题,注重学生 武术综合能力的培养。这一目的是与社会体育、体 育教育专业培养目标及体育类相关专业有志于学校 体育教学工作学生的需求相一致的。实用性和针对 性还表现在本书的编写和使用解决了教材陈旧或短 缺、技术内容为了适应中小学武术的发展需要进行 调整后学生无教材的窘况。较之原有的武术书,本 书创新之处如下:

(―)增强了或术基本理论知识内容

在武术发展简况方面,以往的教材只写到1987 年,本教材填补了改革开放以夹,即20世纪80〜90 年代以及进入新世纪以来关于武术发展论述的空 白。较全面地反映了竞技武术、健身武术在全国乃 全世界范围内的发展概况。该内容也是学生必须了 解和掌握的。

(二) 增加了武德修养章节

拳谚讲“末习武,先习德”、“武以德立,德以 武显”,强调了武德的重要性。通过武德修养章节 使学生了解传统武德内涵,阐述当代武德的内容, 说明武德教育与现代精神文明建设的一致性和加强 武德修养的必要性。武术礼节是武德教育内容之 —,随着武术走向世界,武术礼节已在世界范围内 施行,在书中也给予体现。

(三) 增加了中国武术与中国传统文化关系的 章节

中国武术的产生与发展是植根于中国古老的土地上,它的形成和发展受到了中国传统文化的影响I 和渗透,处处体现着中国传统文化的印记。诸如武 术与传统哲学,与军事、医学、传统美学的关系, 使学生了解武术中的民族传统文化内涵,对于学习 掌握武术,提高学生人文素质是很有必要的。

(四) 增加了传统的健身武术功法等有关内容

增加了健身桩功、五禽戏、八段锦和易筋经等 健身养生方面内容,另外,结合技术教学对长拳、 太极拳、刀术、剑术和棍术等主要拳械项目的起源 发展、运动特点、主要方法、技术要求、锻炼价值 等基本理论本书都进行了系统阐述这些内容对于 学生学习武术和大众练武活动的科学指导能力的培 养是必不可少的。 "

(五) 加强了健身武术教学和开展健身武术竞 赛活动方法的论述

本书对健身武术教学理论与方法、武术竞赛理 论与方法进行了较为系统的阐述,同时结合健身武 术的特点,就其教学竞赛的组织原则、方法以及应 注意的问题进行了阐述。

(六) 增加了中学武术教材与教法章节

该章节首先向学生提供了武术普修课技术教材, 这些教材是教育部要求在中小学推广的内容。并以 这些教材为切入点,结合图解进行教法的阐述。图 文并茂,针对性、实用性强。对于学生教育实习和 从事中学武术教学及其教学能力的培养具有较高的 参考价值。

另外,为便于教师授课和学生学习与自学,在 每一章的前面都列有内容提要与学习目标,每一章 后都列有思考、作业题。

本书适用于社会体育专业、体育教育专业、民 族传统体育专业及体育类相关专业本科普修、选修 武术课使用。理论有关章节也可做为武术专修课参 考使用。本书在编写过程中得到了教务处和体育学 院领导的大力支持,在此一并表示衷心的感谢。由 于教学任务重,时间仓促,加之水平所限,书中难 免存在缺点和错误,敬请同仁指正。

武术的本质特征

一、武术的概念

中国武术,源远流长。有着悠久的历史和广泛的群众基础, 是中华民族在长期生活和斗争实践中逐步积累和发展起来的一 项宝贵文化遗产。武术概念是人们认识研究武术的基本依据。 在漫长的历史进程中,不同时期对武术概念的表述不尽相同, 它的内涵和外延随着社会历史的发展和武术本身的发展而发展。 武术在历史发展过程中曾有过不同称谓,如春秋战国时称“技 击”,汉代称“武艺”,清初称“武术”,民国时期称“国术”, 新中国成立后正式命名为“武术”。就其内容和形式,有文字 记载的古代武术中舞练形式的套路运动有“打拳”、“使棒”、 “使枪”、“戈舞”、“矛舞”、“刀舞”、“剑舞”等单人和集体的 演练以及“枪对牌”、“剑对牌”等双人对练。对抗形式的搏 斗运动有“角抵”、“手搏”、“相扑”、“击剑”、“较棒”、“刺 枪”等。

从历史上看,早期人类在生存竞争、狩猎及战争中的技能 形态与武术初期的技术形态同源同构,甚至在一定时期融会交 织。然而二者随着历史的变迁,武术发展至今,体育的功能日 渐显著,并归属于体育的范畴,其内容、形式和手段的体育化 特点更趋明显,所以现代武术的概念可概括为:武术是以技击 为主要内容、以套路和搏斗为其运动形式的注重内外兼修的中 国传统体育项目。

二、武术的属性

从广义上讲,武术不光是体育所能涵盖的,武术属于体育, 但又高于体育。它所涵盖的内容已远远超出了体育的范围。从 武术概念中内涵的三个属性可以看到:

(一) 武术是中国传统的技击术

武术最早源于狩猎和古代战争。随着不断发展和适应需求, 从形式到内容都有很大的变化,但是技击这一精髓却始终不变。 “武术以技击为主要内容”正表达了它的本质属性,无论是套路 运动还是格斗运动,都离不开攻防,这一特性使它既有别于舞 蹈、杂技等运动形式,也有别于体操等体育项目。

当然技击不是中国所独有,世界各地的搏斗运动如拳击、 泰拳、跆拳道、空手道等等也具有技击攻防的属性。但中华民 族长期以来,根据实践总结出了自己的传统技击术,如徒手的 踢、打、摔、拿以及器械的击、刺等方法都包含着许多丰富的 技击方法。而各地域、各拳种又不尽相同,其中擒拿法、快摔 法、十八般兵器的技法等等,均有独到之处。所以,武术的技 击属性,反映了武术概念的内涵。

(二) 武术是中国的传统体育

武术概念中明确地表达了武术的体育属性。这不仅由于千 百年来人们从文化需求和社会功能的角度,一直将武术作为健 体强身、提高健康水平的手段,发挥它健身和育人的功能,近 代以来,武术在军事训练中的作用减小而体育功能日益增强。 加之近代文明的兴起,体育蓬勃发展,武术明显地向体育的功 能上转变。尤其是新中国成立后,政府明确武术为体育项目, 大力开展群众性的练武活动,成为了全民健身活动的重要组成 部分,使武术的套路和散打运动更明显地表现出体育的性质。

(三)武术是中国传统文化之一

武术的发展与它的文化氛围是分不开的。在漫长的历史进 程中,它不断受到中国传统文化即哲学、政治、军事、宗教、 艺术、医学理论以及社会习俗的影响。因此,中华民族独特的 思维方式、道德观念、审美情趣、价值取向以及人生观、宇宙 观等在武术中都有集中的反映。

概念中的“内外兼修”言简意赅地反映了它的文化属性, 使武术超越了一般的体育技术技能层面,它以阴阳哲学为基础, 体现了内容丰富的文化内涵,如整体运动观、阴阳变化观、形 神论、气论、动静说、刚柔说、虚实说等等,形成了独具特色 的中国武术文化体系。武术既具备了人类体育运动强身健体的 共同特征,又具有东方文化特有的哲理性、科学性和艺术性。 它是中国文化在人体运动中的表现和载体,从一个侧面辉映出 中国民族文化的光彩。“内外兼修”的内涵可从以下三个方面 理解:

武术锻炼追求外在的形健和内在的神韵,以达到“形神 兼备”。

武术既强调练“外”,又强调练“内气通过武术的锻炼 不仅强健筋骨,还可提高人体的神经系统和内脏机能。通过内 外相合、上下相随,追求高度的协调与统一,体现了 “内外兼 修”的整体运动观。

武术追求德艺双修,既强调技术的精益求精,同时还强 调武德的修养。所以,“内外兼修” 一语概括地表达了武术的传 统文化属性。

总的来说,武术是中国传统的技击术,属于传统的民族体 育,又是民族文化的一部分。广义上的武术,是一种包含实用 技击的人体文化;狭义上的武术,称为武术运动,是体育运动之一。

第二节武术的内容与分类

综观有记载的、较有代表性的中国武术分类方法归纳起来 有地域分类法、名山大川分类法、姓氏分类法,技术特点分类 法等等,这些分类方法从某一个侧面展现出武术的内容,但缺 少整体性和系统化。

形式与类别分类法是通过两种运动形式即套路运动和搏斗 运动,内含五个类别即拳术、器械、对练、集体项目和攻防技 术,把中国武术的基本内容进行了归纳。功能分类法是根据武 术的教育功能和社会功能而分成竞技武术、健身武术(传统武 术)、学校武术和实用武术。

一、形式与类别分类法

(一)套路运动

以技击动作为素材,遵照攻守进退,动静疾徐,刚柔虚实 等运动变化规律编成的整套练习形式称为套路运动。套路运动 按照演练形式的不同分为单练、对练和集体演练三种类型。其 中单练又包括拳术和器械两类内容。对练包括徒手对练、器械 对练、徒手与器械对练三类内容。

拳术:徒手演练的套路运动称为拳术。拳术中又包含许 多不同的种类,称为拳种。主要的拳种有长拳、太极拳、南拳、 形意拳、八卦掌、八极拳、通背拳、劈卦拳、翻子拳、地躺拳、 象形拳等等。

(1)长拳:是以手型、手法、步型、步法、腿法、平衡以及蹿蹦跳跃、闪展腾挪、起伏转折等动作与技术组成的拳术。

其运动特点是:姿势舒展、动作灵活、快速有力、节奏鲜明。

是竞技武术中的主要项目,传统的长拳有查拳、华拳等。

太极拳:是一种柔和、缓慢、连贯、圆活的拳术。它 以搠、捋、挤、按、采、拗、肘、靠、进、退、顾、盼、定为 基本运动方法(亦称太极十三式)。在国内外广为流行,以健身 修性为主,也是竞赛项目。传统的太极拳有陈、杨、吴、孙、 武等式。

南拳:是一种流行于我国南方各地拳术的总称。拳种 流派颇多,广东有洪、刘、蔡、李、莫等家,福建有咏春、五 祖等派。主要特点是:拳式刚烈,步法稳固,多桥法,擅标手, 常以发声吐气助发力、助拳式。

形意拳:以三体式为基本姿势,以劈、崩、钻、炮、 横五拳为基本拳法,并吸取了龙、虎、猴、马、毫、鸡、鸥、 燕、蛇、驼、鹰、熊等十二种动物的动作与形象组成的拳术。

其运动特点是:整齐简练,严密紧凑,发力沉着,朴实明快。

八卦掌:是以摆扣步走转为主,以推、托、带、领、 穿、搬、截、拦等掌法变换为内容的拳术。其运动特点是:沿 圆走转,式式相连,身灵步活,随走随变。

通背拳:是以摔、拍、穿、劈、攒等五种基本掌法为 主要内容,通过圈、揽、勾、劫、削、摩、拨、扇等八法的运 用所组成的拳术。其运动特点是:出手为掌,点手成拳,甩膀 抖腕,放长击远,发力冷弹脆快。

象形拳:是以攻防动作结合模拟各种动物形态或人物 形象所组成的拳术。常见的有螳螂拳、鹰爪拳、猴拳、蛇拳、 醉拳等。其运动特点是:象形生动,取意体现攻防特点。

器械:器械套路种类繁多,分为短器械、长器械、双器械、软器械四类。短器械主要有刀、剑、匕首等;长器械主要 有棍、枪、大刀等;双器械主要有双刀、双剑、双钩、双枪、 双鞭等;软器械主要有三节棍、九节鞭、绳标、流星锤等。下 面介绍四种主要的单练器械项目。

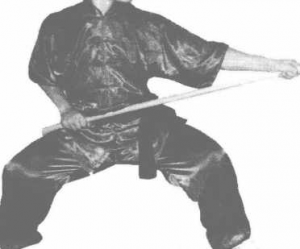

剑术:以刺、点、撩、挂、截、穿、崩、挑等剑法, 配合步型、步法、平衡、跳跃等动作构成的套路。其运动特点 是:轻灵洒脱,身法矫健,刚柔相兼,富有韵律。

刀术:以缠头、裹脑和劈、砍、斩、撩、扎等基本刀 法配合步型、步法、跳跃等动作构成的套路。其运动特点是: 快速勇猛,激烈奔腾,紧密缠身,雄健剽悍。

枪术:以拦、拿、扎枪为主,兼有崩、点、劈、穿、 挑等枪法,配合步型、步法、身法等构成的套路。其运动特点 是:走式开展,力贯枪尖,上下翻飞,变幻莫测。

棍术:以劈、扫、抡、戳、撩、挑等棍法配合步型、 步法、跳跃等构成的套路。其运动特点是:勇敢泼辣,横打一 片,密集如雨,梢把并用。

对练:两个人或两个人以上,按照预定的动作程序进行 的攻防格斗套路。

徒手对练:运用踢、打、摔、拿等技击方法,按照进 攻、防守、还击的运动规律编成的拳术对练套路。常见的有对 打拳、对擒拿、南拳对练、形意拳对练等。

器械对练:以器械的劈、砍、击、刺、格、挡、架、 截等攻防技击方法组成的对练套路。主要有短器械对练、长器 械对练、长与短对练、单与双对练、单与软对练、双与软对练 等诸多形式。常见的有单刀进枪、三节棍进棍、双匕首进枪、 双打棍、对刺剑、对劈刀等。

徒手与器械对练:一方徒手,另一方持器械,双方进行攻防对练的套路。常见的有空手夺刀、空手夺棍、空手进双 枪等。

集体演练:集体进行的徒手的或器械的、或徒手与器械 结合的套路练习称为集体演练。竞赛中通常要求6人以上,如 集体基本功、集体拳、集体刀、集体长穗剑、集体攻防技术等。 要求队形整齐,动作一致。可以变换队形图案,还可以配乐。

(二)搏斗运动

搏斗运动是两人在一定条件下,按照一定的规则进行斗智 较力的对抗练习形式。包括散打、太极推手和短兵三项。目前 在全国广为开展的有散打、太极推手。

散打:是两人按照一定的规则,使用踢、打、摔等技术 方法制胜对方的竞技项目。

太极推手:是两人按照一定的规则,使用搠、捋、挤、 按、采、例、肘、靠等手法,通过肌肉感觉来判断对方的用劲, 然后借劲发力将对方推出界外或使之倒地以决胜负的竞技项目o

短兵:是两人手持一种用藤、皮、棉制作的短棒似的器 械,在33米直径的圆形场地内,按照一定的规则使用劈、砍、 刺、崩、点、斩等方法以决胜负的竞技项目。

二、功能分类法

功能分类法是依据体育分类法的基本原理和武术发展实际, 从宏观的角度运用系统的观点,对中国武术进行分类。它既能 反映出中国武术多内容、多形式、多类别的特点,更能反映出 其多功能、多层次的特点。功能分类法把中国武术分为学校武 术、竞技武术和健身武术三大类。武术是体育运动的组成部分, 并且早已纳入现代化的轨道,它同其他现代体育项目一样具有 教育功能(学校武术)和社会功能(竞技和健身),这种分类法可以真实、清晰地反映出现代武术的格局和发展实际。

第三节武术运动的特点和作用

一、武术运动的特点

(—)具有攻防技击性

武术最初作为军事训练手段,与古代军事斗争紧密相连, 其技击特性显而易见。在实用中,其目的在于杀伤、制服对方, 以最有效的技击方法,迫使对方失去反抗能力。这些技击术至 今仍在军队、公安队伍中被采用。而今武术作为体育运动,是 将技击寓于搏斗运动与套路运动之中。

搏斗运动集中体现了武术的攻防格斗特点,在技击上与实 用技击基本上是一致的,但是从体育的角度出发,它受到竞赛 规则的制约,以不伤害对方为原则。如在散手中对武术中有些 传统的实用技击方法作了限制,而且严格限定了击打部位和护 具。短兵中使用的器具也做了相应的变化,而推手则是在特殊 的技术规定下进行竞技对抗的。因此,可以说武术的搏斗运动 具有很强的攻防技击性,但又与实用技击有所区别。

套路运动是中国武术的一个特有的表现形式,不少动作在 技术规格、运动幅度等方面与技击的原形动作有所变化,但是 动作方法仍然保留了技击的特性。即使因编排和演练技巧上的 需要,穿插了一些不一定具有攻防技击意义的动作,然而就整 套技术而言,主要的动作仍然是以踢、打、摔、拿、击、刺 诸法为主,是套路的核心内容。因此说武术具有明显的攻防 技击性。

(二)具有锻炼方法的独特性

中国武术在锻炼方法上有其自身的特点,有别于其他体育 项目,归纳起来有如下四点:一是内外相合的高度协调;二是 刚柔相间的劲力方法;三是运气调息贯注动作;四是气式连贯 的整体意识。

(三)具有练习的广适性

武术的内容和练习形式丰富多样,不同的形式和内容都有 与之相适应的各种练功方法。其动作结构、技术要求、运动风 格和运动量相同,分别适应不同年龄、性别、职业、体质的人 的锻炼需要,人们可以根据自己的条件和兴趣爱好进行选择练 习。同时,武术运动不受时间、季节的限制,场地器材也可以 因陋就简,这种广泛的适应性给开展群众性健身活动创造了有 利条件。

二、武术运动的作用

(-)具有增强体质的作用

武术要求神、意、气与动作内外相合,所以它不仅是形体 上的锻炼,而且能够使身心得到全面的锻炼。系统地进行武术 锻炼,有助于人体速度、力量、灵敏、耐力、柔韧、协调等素 质的增长,对外能够利关节、强筋骨、壮体魄,对内能理脏腑、 通经络、调精神。武术许多功法注意调息行气和意念活动,对 人体内环境的调节、人体机能的改善、体质的增强具有明显的 效果。

(二)具有防身自卫的作用

在武术套路和搏斗运动中,技击动作是其主要内容。套路 虽然是以演练的形式出现,但它包含了许多攻防中可用的拳法、 掌法、腿法、擒拿法和快摔法,经常锻炼不仅人体机能和素质得以提高,再增强距离、时机的判断能力的培养,可以起到防 身自卫的作用。散打、推手的许多招式动作可以直接用于搏击 和防卫,其中许多战术有益于防身自卫能力的增强。

(三) 具有修身养性的作用

进行武术锻炼要常年不懈、持之以恒。长期进行武术锻炼, 能够培养坚韧不拔、勇敢无畏以及果敢、冷静、坚毅的意志品 质。武术在几千年绵延的历史中,一向重礼仪,讲道德,“尚武 崇德”成为学武之人的一种传统教育。诸如尊师重道、讲礼守 信、见义勇为、不逞强凌弱、学之有恒、精益求精等,可以培 养和陶冶高尚的情操。

(四) 具有观赏娱乐的作用

武术作为东方文化的人体运动,具有很强的艺术魅力和观 赏价值。无论是套路运动还是搏斗运动,历来为人们喜闻乐见。 唐代大诗人李白诗曰:“起舞拂长剑,四座皆扬眉”;杜甫在 《观公孙大娘弟子舞剑器行》的著名诗篇中有“一舞剑器动四 方,观者如山色沮丧”的描绘。汉代的“角抵戏” “三百里内皆 来观”,宋代的“瓦舍”、明清的“走会”,都充分体现了武术 的表演功能。

现代竞技武术套路强调攻防特点,突出高、难、美、新。 它所表现的富有生动韵律和气式如虹的招式动作及其演练技巧 以及散手的激烈巧取、推手中的借力发力,都具有极高的表演 价值和观赏性,给人以美的享受。

此外,人们还可以根据自己的兴趣和爱好选择适合自己的 项目进行锻炼。群众性的练武活动可以成为人们切磋技艺,交 流思想,增进友谊的良好形式,既可达到健身,又可达到自娱 的目的。

【内容提要】本章对武术的起源,武术在中国历代 的发展进行了介绍,重点阐述了新中国成立后、特别是 改革开放乃至今,武术在国内、国际的重大影响和发展 成就。

【学习目标】通过本章的学习,使学生了解和认识 中国武术的源头可以追溯到我国远古祖先的生产活动中。 武术作为独立的文化现象,是同中华民族文明的产生同 步的。武术在中国历代发展过程中无不受到当时政治、 经济、文化、军事等的影响。

第一节中国武术的起源

中国武术的源头,可以追溯到我国远古徂先的生产活动中。 早在100多万年前,在生产资料异常贫乏,生产力极为低下的条 件下,人类为了生存不得不进行采集和狩猎活动。人们在与禽兽 的斗争中逐渐形成奔跑、跳跃、拳打、脚踢、躲闪等技法,还拿 起石头、木棒与野兽抗争。这些击打技能虽然是原始的、低级的 却为武术的形成准备了一定的先决条件,可以将其视为武术的萌芽。

第二节历代武术发展简介

武术作为文化现象,是同中华民族文明的产生是同步的。 商周时期,出现了 “武舞”,武王伐纣前夕,用武舞来训练士 兵,鼓舞士气。周代设有“庠”、“序”等学校,其中把射、御、 习舞干戈列为教育内容之一。

春秋战国时期,列国争雄图霸,很重视技击术在战场上的 运用,春秋初期管仲在齐国招募全国有“拳勇股肱之力,筋骨 秀出众者”(《国语-齐语》)来训练军队。齐桓公春秋两季举 行“角试”来选拔天下豪杰俊雄,以勇受禄。

“吴王好剑,百姓多疮痪”(《汉书•马廖传》),“赵文王喜 剑,剑士夹门而客三千余人,日夜相击于前”(《庄子•说剑》)。 剑客、剑士、剑家的出现,反映了剑术开始从军事战场脱胎出来, 步入宫廷和广大民间,与军中武艺并行不悖。应运而生的剑论在 《吕氏春秋》、《庄子•说剑》中均有记载,论述精到,至今仍不 失光彩。当时锻铸工艺发展,在吴越出现了制剑精良的名师大匠。

秦、汉、三国时期处于中国封建社会的上升时期,政治、 经济、文化的发展为武术的多样化发展创造了条件。汉以来盛 行角抵、手搏、击剑等。《汉书•武帝本纪》载:“元封三年春, 作角抵戏,三百里内皆来观厂可见作为一种竞技运动形式已为 群众所喜欢。随着“宴必兴舞”的习俗,手持器械的舞练形式 出现,如《史记-项羽本纪》记载的“鸿门宴”中项庄以助兴 为由拔剑起舞意在刺杀刘邦的故事,便是这一形式的反映。这 一时期,有较多的武术著作问世。如班固的《汉书-艺文志》 兵技巧十三家中,就收入了《手搏》六篇、《剑道》三十八篇; 武术流派雏形开始出现,如曹丕在《典论-自序》中谈到剑术 已有“法”,而且各异,便证实了流派的形成;刀已取代了剑在 军事上的地位、而剑却在非军事用途上得到了更大的发展。汉 代刀剑之术以及相扑、角抵在这一时期也开始东传日本。

两晋南北朝时期,武术在与文化的交融中逐渐与养生相结 合。然而由于玄学盛行,追求炼丹与长生不老,其消极影响在 一定程度上阻碍了武术的发展。

唐代长安二年开始实行武举制,用考试的方法选拔武勇人 才,对武术的发展起到了极大的促进作用。武举制的创立激发 了更多人的习武热情,在一定程度上对唐代尚武之风的盛行产 生了积极的影响。当时剑术的发展遍及朝野,文人、武将、妇 女、道家擅长剑术的人大有人在,如诗人“李白少年学剑术”。 诗人杜甫在《观公孙大娘弟子舞剑器行》里对公孙氏的剑术做 了十分生动的描述。

宋、元时期以民间结社为主体的民间练武活动蓬勃兴起, 如“英略社”、“弓箭社”、“相扑社”等。社的形成为民间武术 传授交流发展创造了有利条件。宋代城市发达,在一些娱乐性

的群众游艺场所如“瓦舍”、“勾栏”中出现了大量以武卖艺为 职业的民间艺人。他们的表演不仅有单练还有对练,极大地促 进了套子武艺向表演化方向的发展。

明、清时期是中国武术大发展时期。其重要标志是武术流 派林立,不同风格的拳术、器械技艺都得到了空前的丰富和发 展。呈现出蓬勃发展的繁荣局面。武术作为军事技术、健身手 段及表演技艺的多种价值为人们所认识和利用。

自明代始,以戚继光、程宗猷、茅元仪等为代表,对宋以来 的武艺技法和教学训练总结出较为系统的基本理论。如戚继光的 《纪效新书》、何良臣的《阵记》都总结出拳术是学习器械的基 础,并且明确提出武术的健身强体的功效。在清代,武术与道教 养生的导引术进一步结合,并逐步形成武术内功。在此基础上, 太极拳、形意拳、八卦掌等注重内练的新拳种出现并迅速发展。 此后,冷兵器在军事上的地位明显消退,由于武术具有健身、防 身、自卫的功效,所以能适应时代的变化,逐步成为中国近代体 育的有机组成部分。把原来主要是口传身教的武术技术,用文字 和图记录下来,作为习武练艺的范本。到了清代,大量的武术专 著问世,如吴殳的《手臂录》、程真如的《娥眉枪法》、黄百家的 《内家拳法》、张孔昭的《拳经拳法备要》、王宗岳的《太极拳论》 等,这些著作中包括拳械的图谱、口诀、技法、拳理以及练气 诀、养气论等,使武术理论进一步丰富和发展。

明代拳法有32式长拳、六步拳、猴拳、八闪翻、内家拳等 几十家之多。棍技有少林棍法、紫微山棍、张家棍、青天棍等。 枪法有杨家枪法、马家枪法、李家短枪、沙家杆子、六合枪、娥 眉枪法、少林枪法等。刀法有单刀、双刀、偃月刀等。剑法有 茅元仪《武备志》博采海外所得二十四剑式、郑若曾《江南经 略》记载的“剑法六家”,其他还有程子颖《武备要略》中记载的叉、硬鞭套路等。明代武术套路在种类、内容的丰富和结构、 布局、完善严谨上都是前代不能比拟的。到了清代,拳术和器 械的种类就有62种之多,包括不同拳种、器械的对练。著名的 少林拳、内家拳、太极拳、八卦拳、八极拳均形成手明清。

鸦片战争之后,随着火器的大量输入,冷兵器时代的结束, 武术的军事实用价值功能弱化,中国传统武术为人重新认识。 当时有识之士倡导“强国强民”。一些以研究和开展武术为宗旨 的武术社团纷纷建立。如当时上海有“中华武士会”、“致柔拳 社”、“武当太极拳社”等,北京有“北京体育研究社”、“中华 尚武学社”,天津有“中华武士会”等许多武术组织。1909年 霍元甲在上海创立精武“体操学校”,1910年改为“精武体育 会”,其规模最为庞大。它以“提倡武术,研究体育,铸造强毅 之国民为主旨”,广罗全国武术名家,融合各家之长,消除门户 之见,传播推广武术。以上海的总会为中心,逐步向外发展, 后来在一些省市建立了精武分会,还在南洋一带建立了海外的 精武分会,将中华武术传播到了海外。

浏览1,746次