沐浴佛山阳光抚摸历史肌肤

鲁毅

文化立世,文化兴邦。一个国家、一个民族的强盛,总是以文化兴 盛为支撑的。

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央对文化工作高度重 视。习近平总书记明确指出,没有文明的继承和发展,没有文化的弘扬 和繁荣,就没有中国梦的实现他高度重视中华优秀传统文化的传承和 弘扬,专程到曲阜孔庙考察,讲儒学对中国传统文化、对当代中国的作 用,专门召开中央政治局会议集体学习传统文化,召开文艺工作座谈会, 对文艺事业繁荣发展提I出殷切期望,在到德国、法国等国家访问时,也都 登台演讲中国传统文化在庆祝建党95周年的重要讲话中,习近平总书记 更是要求全党坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信,坚定不移 开辟新天地、创造新奇迹。

未来的城市竞争以文化论输赢。有了文化的积累和支撑,城市才会 有活力、有生气,才能在中华文明总谱系中留下独特的文化DNA。

佛山肇迹于晋、得名于唐、盛于明清,历史悠久、文化底蕴深厚, 是国家历史文化名城,至今仍保留着“佛山初地”“牧唱遗风”的碑 刻,文化脉络更是延绵至今,且在延续传承过程中愈加丰富、饱满,成 为城市弥足珍贵的财富:南风古灶、祖庙等古迹历久弥新,陶艺、剪 纸、武术、醒狮、秋色、粤剧等文化艺术至今仍熠熠生辉。

佛山历届市委、市政府都高度重视文化的传承与建设,下大气力 挖掘、保护和传承城市历史文化:将弘扬优秀传统文化与文明创建有机 融合,赋予“创文”新内涵;制定实施《佛山市历史文化街区和历史建 筑保护条例》,使之成为佛山获得地方立法权之后出台的首部地方性法 规;将传承历史文脉作为城市可持续发展的重要基底,在由城市升级向 城市升值再向城市治理现代化跨越的发展历程中,始终坚持文化引领, 着力建设文化导向型城市。

这种传承,这种精神,正是成就一座城市价值最宝贵的富矿

正是这样的一脉相承,敢为人先,回响着历史上打铁手工业叮当 声的土地里,孕育出超8000亿元的经济总量,使佛山跻身全国大中城市 前列。

正是这样的一脉相承,崇文务实,飘荡着书香粤韵的历史名镇,历来 讲究实事求是、善于变通,注重创实业、办实事,造就了佛山跨入全国综 合竞争力前十强城市

正是这样的一脉相承,通济和谐,昔日河涌码头、商铺会馆熙熙攘 攘的市并繁华之地,如今已是超700万市民的现代化特大城市

对于生活在佛山的人而言,了解这些,就是了解佛山的城市自我; 对外来人而言,了解这些,就是接触这座城市的“地气”

“人事有代谢,往来成古今;江山留胜迹,我辈复登临。”观照今 时此地的时空坐标,我们当以何种作为,来承接历史和未来,才能挑起 时代赋予的重任?在这个命题面前,我们任重道远。

抚摸历史肌肤,沐浴佛山阳光此次/我们编撰《佛山历史文化丛 书》,深望能借此更加全面和系统地反映佛山的历史文化,使之成为佛 山对外展示城市个性和人文特色的窗口;也希望能在出版推广中,进一 步传承和发扬佛山发展的人文DNA,凝聚共识,使城市更扬帆奋进。

《佛山历史文化丛书》由中共佛山市委宣传部牵头,佛山日报社组 织编撰,2016年11月由广东人民出版社出版丛书第一辑10种,2017年出

版第二辑10种本丛书非为史书,而是集记。以历史文化发展为脉络, 全面展示佛山的丰富历史文化,力求以科学性、学术性与通俗性为本, 融人物传记与W史记载为一体,讲历史故事,叙文化传统,说佛山古 今,可谓雅俗共赏。

《佛山历史文化丛书》已出版两辑20种,应该说是佛山厚重历史 文化积淀的一个全面展现,是近年来佛山文化建设蓬勃发展的一个生动 写照希望本丛书能引发全社会对文化佛山的了解和认同,激发上下一 心、干事创业的精气神;推动建立文化自觉、文化自信,让优秀的文化 基因成为佛山经济社会健康发展、提升佛山城市竞争力的重要力量。

作者系中共佛山市委书记

佛山——站在文明续谱的 桥头堡上

罗一星

假如把两千年来的岭南历史文化比喻为一串人义项链,那么在这串 人文项链上就有几颗耀眼的明珠,秦汉时期的南越H文明、隋唐时期的 广州贡舶贸易、宋元时期的珠玑巷南迁、明清时期的佛山崛起和珠江三 角洲的开发、清代的广州中西贸易,近代中华民国政府的建立,都是既 有地方特色也有全国意义的“和璧隋珠”

“未有佛山,先有塔坡”的谚语,浓缩了“佛山”之名的渊源故 事。据说东晋时有西域僧到塔坡冈结茅讲经,不久西还唐贞观二年 ( 628 ),乡人见塔坡冈夜放金光,掘地得铜佛像5尊和圆顶石碑一 块,碑有联云:“胜地骤开,一千年前青山我是佛;莲花极顶,五百载 后说法起何人。”乡人十分诧异,遂建塔崇奉,并因此名其乡曰“佛 山”。唐宋时期,中国的经济重心不断南移。尤其是北宋末年以来,建 炎南渡、元兵入主,大批的士民渡岭南来。佛山也在此时形成聚落,史 称“乡之成聚相传肇于汴宋”。明清时期佛山迅速崛起,成为举世闻名 的“天下四大镇”和“天下四大聚”之一,以出产精美的“广锅”而誉 满天下。时人“春风走马满街红,打铁炉过接打铜”的诗句,就是对佛 山冶铁业盛况的生动写照:佛山在制造业上的成就和中心市场功能,决

定了她在中国城市发展史上的重要地位。然而,佛山所具有的价值还不 仅在于此:,佛山是明清时期因经济因素发展起来的中心城市,不同于传 统的郡县城市。在其兴起发展的过程中,传统社会结构与新兴经济因素 之间相互调适,兼容发展,透射着理性之光因此,研究佛山都市化的 过程与社会结构的互动变迁,有助于我们对传统中国城市发展多样性的 把握,有助于我们摒弃概念化的中国城市发展形态的认知模式此外, 佛山还集中了岭南传统社会的各种文化现象,它们五色杂陈,大放异 彩,其典型性远胜于广州,这又使研究佛山的文化现象具有非同一般的 意义。

纵观佛山的历史地位和文化价值,每一点都离不开岭南独特地缘人 文的滋养,每一页都关联着中华悠久文化的传承。如此既有结构性因素 乂有精致性内容的文明篇章,值得每一位热爱佛山历史文化的人士投身 书写、共同编织笔者在此仅发其端要,以就教于方家。

佛山是“广佛周期”的双主角之一

历史是时间和空间发展次序的结合体。自17世纪初至19世纪末, 岭南区域出现了一个经济发展的高峰期——广佛周期在广佛周期存在 的时间内,以广州、佛山为中心的城市体系得到空间的迅速布局和层级 的系统发展,其城市化的程度居全国领先地位。广州、佛山两大中心城 市外贸和内贸互补功能的发挥,使因地理和人文环境差异而形成的岭南 独特的三种市镇空间结构整合为一体。此时佛山扮演着双重城市角色, 既是岭南二元中心市场体系的中心城市,承担广货与北货宏大交流的商 贸枢纽;又是国内最大的综合型民生日用品生产基地,提供满足国内及 海外的多样性产品需求从佛山运出的精美广货及其丰厚利润,吸引了 十八省商人和四远来谋生的手工业者。“走广”成为全国商人的时髦行 动和共同追求当时“汾江船满客匆匆,若个西来若个东”的大规模商 品流转的盛况i常年不綴。

在广佛周期,佛山商业繁荣远胜于广州的情景见诸中外史籍。1701 年法国传教士道•塔鲁塔鲁和1703年法国传教士道•冯塔耐,分别到过 佛山,他们都描述佛山是一个约有100万人口的巨大聚落,并称佛山既 没有城墙也没有特别长官,在汾江河上的大船有五千艘以上。(而1703 年英国散商船长汉密尔顿报告称广州城内住有90万人:)康熙时人吴震 方《岭南杂记》记载“佛山镇,天下商贾皆家焉。烟火万家,百货骈 集,会城百不及一也。”《南越游记》的作者陈徽言也说:“俗称天下 四大镇,粤之佛山与焉。镇属南海,商贾辐辏,百货汇集,夹岸楼阁参 差,绵亘数十里。南中富饶繁会之区,无逾此者。”徐珂的《清稗类 钞》也说:佛山的“汾水旧槟榔街,为最繁盛之区。商贾丛集,阛阓殷 厚,冲天招牌,较京师尤大,万家灯火,百货充盈,省垣不及也”。清 代到佛山的徽州商人也记载:“佛山,居天下四镇之一,生意比省城 大。”这里说的“会城” “省垣”“省城”均指广州。在此举例说明清 代佛山商业规模比广州大的历史事实,并不是刻意夸大佛山的历史地 位,而是指出,佛山城市的历史地位显然被长期低估,应该给予应有的 重视和正确评价。

只要对广州、佛山两个市场的商品结构、商人组织和市场网络进行 比较研究,就可知广州市场上各省运来的货物绝大多数是清朝允许出口 的商品;各省运回的商品更是清一色的洋货,这说明广州商品与对外贸 易相联系。佛山市场上,洋货寥寥,广货充斥(或称南货),生产用品 和民生日用品占主导地位,这表明佛山市场的商品与国内、省内贸易相 联系。各省商人运来的“北货”(或称外江货)在佛山市场与广货大规 模交流。佛山林立的外省商人会馆和形成的外省商人聚居区,都表明佛 山与广州是两个功能不同的中心市场。

广佛周期开始于17世纪初的明朝末年,迄于19世纪末的清朝末年, 历时三百年左右。这一周期以广州、佛山为中心形成一个地跨两广、河 海相连的岭南市场体系:如果把岭南中心市场比喻成一座巨大的中外贸

易桥梁,那么,广州和佛山,就犹如这座桥梁的两个桥头堡,一头连接 海外市场,一头连接国内市场,它们功能各异,自成一体,然又互相联 系、互相配合。这种二元中心市场模式,是以佛山城市地位的迅速上升 并成为双主角之一而确立的。.

佛山是中华铸造文明的重要支点

冶铁业是明清时期佛山的支柱产业,带动了佛山众多制造行业的 共同发展,但是佛山冶铁业的真正贡献却是对中华铸造文明的传承和支 撑。人类从史前时代进入文明时代,是以金属的发现、金属工具的制作 使用为标志的只有对冶金术的规律性把握和持续控制的技能,人类才 能从自在走向自为。世界文明史上,古埃及、古巴比伦、古印度和古中 国1是四大铸造文明古国,也是东方铸造文明的典型代表。他们以其先 进的铸造技术成为所在区域的核心国家,并依靠铸造技术优势与周边国 家进行交流或挑战中国在夏代幵始进入青铜时代,史载“夏禹铸九 鼎,九牧贡九金”。铸造技术支撑了礼仪大国的呈现,西周铸造的大型 礼器作为镇国之宝,把礼仪文字和刑法文字铸在鼎上,形成了中华独特 的铸造文明。中国在战国时期进人铁器时代,锐利的刀剑和犁耙、高大 的铁塔和钟鼎,每一件铸铁品,都记录了华夏文明的历程。西汉时中网 的生铁冶铸技术传到中亚地区,东汉三国时中国的刀剑传到日本并发展 为倭刀锻造技术。日本、越南的铸钟、铸镜、失蜡法、生铁冶铸等技艺 也是从中国传入的。正如华觉明先生所指出:“中国以生铁铸造为基础 的整个钢铁生产,产生了焕发异彩的钢铁文化,在世界文化史上,青铜 礼器制作和两千年的铁水长流,均为中国所独有。所以说,中国的文明 是铜和铁浇灌的文明

唐代以后冶铁技术不断南移,南汉时广州光孝寺的东西两铁塔的铸 造技术已臻完美,塔身铸有上千个佛像,称为千佛塔。南宋著名学者洪 咨夔的《大冶赋》,这样讴歌了南方的冶铸产品运输的盛况:“铜往铁 来,锡至铅续,川浮舳舻之御尾,陆走车担之属,出岭峤,下荆蜀,绝 彭蠡洞庭而星驰,沂重淮大江而电逐。”这里所说的“岭峤”,指的就 是五岭山脉。明代后起的广铁誉满天下,佛山承接了中华传统失蜡法铸 造技术,又独创了 “红模铸造法”,成为与遵化齐名的两大冶铁中心之 一。遵化冶铁业在正德八年(1513)被明王朝停办后,佛山更是后来居 上,一枝独秀。祖庙现存的大型铜铁礼器中,有明景泰年间铸造的北帝 铜像,重2.5吨,是明代国内最大的青铜造像;有明嘉靖年间的铜镜, 铜质坚光,形制巨大,为祖庙重器,是明代国内最大的铜镜;有明成化 年间的铜钟,重约1吨,钟纽设计为精细的龙身造型,独具匠心,造型 精美;有铸于嘉庆年间的大铁鼎,该鼎通高2.6米,以镂空金钱图案装 饰,铭文X整古朴,全鼎浑然一体,气势非凡。明清两代,中国铁钟为 东南亚诸国所追求。作为庙宇的镇庙之宝,佛山铸造的铁钟尤为当地寺 庙所首选,占据了东南亚诸国寺庙梵钟的主导地位。佛山的大铁锅更是 备受欢迎,明中叶生活在淮安运河边上的吴承恩,也看到了满载广锅的 货船北上的情景。于是在《西游记》里,有了钻进魔王肚子里的孙悟空 大喊“我拿广锅把你这妖怪煮成杂碎”的精彩对话。明清时期,广锅出 口日本,获大盈利,大者一口价银一两。雍正年间,佛山铁锅大量销往 外洋,洋船每船所载多者二万斤,少者五六百斤。“其不买铁锅之船, 十不过一二。”清中叶后,出国谋生的广府华侨群体,也把广锅传入美 国旧金山、澳大利亚墨尔本。两广总督张之洞就曾在给光绪皇帝的奏折 中称:佛山铁锅每年出口新加坡、新旧金山约五十万口。从此英语出现 了 “WOK”(粤语“镬”音)一词,专指圆形尖底的中国锅(Chhie.se Wok) 〇

《左传》有云:“国之大事,在祀与戌。”除了礼器、民生用品和 生产器具外,佛山铸造还担负起了皇朝的国防任务。明清两朝均用佛山 铸造的铁炮在全国布防,从辽东到宣大边塞,从虎门到广州城防,从水 师战船到海关缉私艇,比比皆然。佛山生产的铁炮从五百斤到一万斤皆 有,清代道光年间,佛山成为_内供应海防大炮的最大军火基地,广东 官府曾一次性订制铜铁炮2400余门。作为支柱产业,佛山铸造业带动了 佛山手工业体系的其他上百个金属加工业的发展,佛山的铜铁铅锡金等 锻造行业,门类齐全,制造精细。所出产品涵盖了建筑装饰、民生日用 的各个方面入清以后,佛山的手T.业进入全面发展阶段,以冶铁业为 主干,以陶瓷业和纺织业为辅助,带动了造纸业、成药业、颜料业、爆 竹业、衣帽业、扎作门神业的百业兴旺。多样性、派生性、互补性,构 成了此时佛山手工业体系的有机结合形态。

世界科技史泰斗李约瑟认为,欧洲的生铁铸造技术是从中国传人 的。因为在中世纪,只有中国能提供巨额数量的铁和钢。由此可见,中 国的铸铁技术在古代和中世纪曾长期处于领先地位。而自16世纪至19世 纪持续兴旺的佛山制造业,既是中W铸造技术和产品输出的高地,更是 中华铸造文明的重要支点。它支撑着几千年来中华铸造文明的光荣延 续,支撑着中国作为东方铸造文明大国地位的世代辉煌

佛山既是岭南文化的核心基地,也是中华传统文化的宝库所在

岭南文化有四大内容在佛山诞生发展,它们是明儒心学、状元文 化、祖庙文化和粤剧文化。

明儒心学发端于江门,而传播于西樵。明儒心学为明代广东新会 学者陈献章(号白沙)所创,陈白沙提倡“道心合一”,以静坐体认天 理为宗旨。湛若水(号甘泉)师从陈献章十余年,成为白沙先生最有成 就的学生。弘治十八年湛若水会试第二授官翰林院编修,当时王守仁 (号阳明)在吏部讲学,湛若水“与相应和"。其后各立宗旨。“守仁 以致良知为宗,若水以随处体认天理为宗。”时称“王湛之学”,分执 明中叶理学之牛耳-正德年间,湛若水到西樵山筑舍讲学:当时致仕归 家的方献夫、霍韬也相继进人西樵山与湛若水切磋硪砺,日研经书,讲 学授徒。湛若水建大科书院、方献夫建石泉书院、霍韬建四峰书院。西 樵山中三院鼎峙,藏修讲学,四方士子人山求学者甚众霍韬在此时撰 著了《诗经注解》《象山学辨》《程朱训释》等书,后刊行于世。当时 方献夫致信王阳明说:“西樵山中近来士类渐集,亦颇知向方……甘泉 大有倡率讲明之意。近构学舍数十于山,以延学者,将来必有成就,此 亦一盛事也。”王阳明对此嘉许称“英贤之生,同时共地,良不易得。 乘此机会,毋虚岁月,是所望也”。西樵山中的书院,培养出一批像霍 与瑕这样的佛山子弟。湛若水在嘉靖初年复回朝,历任礼、吏、兵三部 尚书。方献夫、霍韬亦踵其后,分别于嘉靖年间继任吏部、礼部尚书。 此时的南海士大夫均以理学相高,如梁焯(曾任兵部职方司员外郎)成 进士后,即游学于王阳明处,并录有《阳明先生问答传习录》传世;庞 嵩(曾任应天通判)早年亦游学王阳明门下,以后复从湛若水游。湛若 水曾说“北有吕泾野,南有庞弼唐,江门之绪不坠也”,成为南海有名 的理学大师;何维柏(曾任南京礼部尚书)年轻时负笈于西樵山,与湛 若水、霍韬论学“多所默契”。致仕后创立天山书院,“阐发陈白沙绪 论,四方从游者甚众”;冼桂奇(曾任南京刑部主事)登第前即“师事 湛甘泉”。致仕归家后筑精舍讲学,遂“以一代理学为世儒宗”。南海 士大夫在西樵山研讨理学的学术圈子,还吸引了当时当政的两广官员 例如广东巡按御史洪垣,嘉靖十一年(1532 )进士,湛若水在京师讲学 时,“垣受业其门”,后出按广东,经常到西樵山求学。这样,湛若 水、方献夫、霍韬以及南海士大夫群体,以西樵山为平台,传播易理, 弘扬白沙心学,并以其理学上的学问和为官实践,深刻地影响了中国的 儒家文化。五百年来,西樵山一直作为中华士子见贤思齐的文化名山而 存在。正如明代学者方豪所言:“西樵者,天下之西樵,非岭南之西 樵也。”

状元文化不属佛山独有,但以佛山最为杰出。佛山自古科甲鼎盛, 南汉的状元简文会和南宋的状元张镇孙名节自持,是佛山士子中初露 头角者;而明代不断涌现的状元和会元,则令佛山科名雄视岭南明

成化年间石硝乡的梁储考中会元(官至内阁首辅),明弘治年间黎涌乡 的伦文叙状元及第,明正德年间石头乡的霍韬亦夺魁会元。其后,伦 文叙之子伦以训亦中会元。黎涌、石啃、石头相隔不到五里,人称“五 里四会元”。而伦文叙一家父子四人,文叙连捷会元、状元,以训连捷 会元、榜眼,以琼为解元、进士,以诜亦为进士,因而又有“父子四元 双进士”之誉。人称“海内科名之盛,无出其右,所谓南伦北许也”。 还有明万历年间状元黄士俊亦蟾宫折桂,清末时状元梁耀枢也独占鳌 头明清两代,佛山一共出了5个状元、3个会元。清代佛山科名依然头 角峥嵘,时人有“广郡科第之盛甲于粤中,南海科第之盛甲于广郡,佛 山科第之盛又甲于南海”之说。以科举出仕的有湖南巡抚吴荣光,四川 总督骆秉章,咸丰探花李文田(礼部右侍郎),梁僧宝(鸿胪寺少卿兼 军机),戴鸿慈(协办大学士、法部尚书、出洋五大臣之一),张荫桓 (户部左侍郎、驻美国公使)。还有在=湖书院就读的康有为和在佛山 书院就读的梁启超、署理邮传部大臣梁士诒等。这些人才的出现,使佛 山成为名副其实的“气标两广的人文之邦”。为什么佛山状元、会元在 明代中叶呈群体性涌现?为什么明代佛山籍大吏在嘉靖朝宠遇优渥?状 元文化留下了何种义化基因?要回答这些问题,就要对科举制度进行探 讨、对皇权体制进行分析、对中华传统文化进行整体把握,唯其如此, 研究佛山的状元文化,就具有了特殊的价值。

祖庙文化为佛山所独有。在中国城市发展史上如果说有一座庙宇 与一座城市的命运休戚相关,那就是佛山祖庙。明清时期的祖庙,是当 时佛山人的信仰高地和心灵归宿:可以这样形容两者之间的关系:祖庙 之于佛山镇,事事相关;祖庙之于佛山人,代代相系。明正统十四年 (1449)发生的一场长达半年的佛山保卫战,把袓庙和北帝深植在佛山 先民心中当时为了保卫佛山自明初以来积累的劳动成果,佛山先民有 二十二老以祖庙为指挥部,罄其财产,分铺防卫。万人一心,众志成 城j于保住佛山不受掠夺。事平之后,明王朝敕赐祖庙为灵应祠,列

人官府谕祭。佛山先民遂把佛山全境分为二十四铺,分区管理,从此佛 山脱离乡村形态,走上了城市化的发展之路。祖庙也成为珠江三角洲最 大的北帝庙,并诞生了出秋色、烧大爆、北帝坐祠堂等民俗庆会和祖庙 建筑群。明清时期,祖庙还是佛山士绅议事决事的中心,佛山民间自治 组织明代的“嘉会堂”和清代的“大魁堂”均设于此。至今悬挂于祖庙 大殿外的“廿七铺奉此为祖,亿万年惟我独尊”的对联,就是对祖庙在 佛山地位的精辟写照。千百年来,祖庙以其独特的人文之光滋养着佛山 这片土地,也给这片土地留下了享誉千年的人文瑰宝和古建华章。因 此,研究祖庙千百年来亦庙亦祠的发展脉络,可以发现岭南人文的精彩 篇章。从这个意义上说,解读了祖庙的文化内涵,就可以理解佛山的民 间信仰;解读了佛山的民间信仰,就可以理解中华文化之博大。

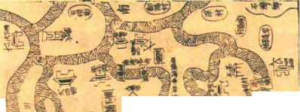

粤剧文化的诞生和发展与佛山有直接的关系。粤剧行语有云:“未 有吉庆,先有琼花。”“吉庆”是指同治年间设在广州的粤剧吉庆公 所,“琼花”是指雍正年间设在佛山的琼花会馆,两个都是粤剧的行会 组织。琼花会馆在前,吉庆公所在后,二者有明显的承继关系,然时间 相差上百年。粤剧在佛山的诞生,并不是偶然的。戏剧的发展与社会经 济发展密切相关。首先,佛山神庙和宗族祠堂众多,需要大量的神功戏 酬神。其次,商人和侨寓的大量涌人,使会馆以及单身汉的数量迅速增 加,需要演剧酬谢行业神和丰富业余生活。再者,数量庞大的手工业者 常常要庆贺师傅诞和满师礼。土著的祭祀需要、侨寓的文化生活需要和 工商业者的行业惯例需要三者相结合,为粤剧的诞生培养了深厚土壤 雍正年间,北京名伶张五,号称“摊手五”者南来佛山,寄居佛山镇大 基尾。张五以京戏昆曲授诸红船子弟,变其组织,张其规模。创立琼花 会馆。琼花会馆建立于雍正年代的事实,可以在1752年陈炎宗修《佛山 忠义乡志》之《佛山总图》中标出的“琼花会馆”一建筑得到证实。琼 花会馆建立后,规范了粤剧剧种和十行角色,培养了大批粤剧人才,从 而使粤剧走向蓬勃发展的阶段粤剧宛如逾淮之橘、出谷之莺,从而独 树一帜向广州、向珠江三角洲乃至向广西东南部迅速发展。张五从此 被粵剧艺人尊奉为“张师傅”咸丰四年(1854),因琼花会馆戏班参 加红巾军起义,清军平毁了琼花会馆此后粵剧班子均散向四乡及流集 于广州谋生,同治年间遂在广州设立吉庆公所由此可见,佛山是粤剧 诞生的故乡,又是粤剧发展的基地3粤剧与佛山社会生活息息相关,互 相依存,共同发展,并成为中华传统戏剧的重要剧种。

上述岭南文化的四大内容都在佛山涎生或发展,其成长过程中的 “佛山”烙印固然明M,而其对中华文化的影响也是显而易见的。此外 佛山收藏的木鱼书、木版年画、扎作工艺品、石湾瓦脊、石湾公仔等文 物作品,现存的祠堂和锅耳形建筑以及北帝巡游、出秋色、行通济等习 俗庆会和武术、中药、传统广府菜肴等,都具有典型的岭南特色,其中 不少属于非物质文化保护遗产,所以说佛山既是岭南文化的核心基地, 也是中华传统文化的宝库所在

唯书有华,赠人如锦《佛山历史文化丛书》将以各位著者多年的 研究成果和独特视角,为您展开丰富多彩、颇具价值的佛山历史文化长 卷,让海内外朋友捧如甘饴,感受佛山的内涵与精彩;让生于斯长于斯 的老佛山人重拾瑰宝,不忘初衷;让来自他乡的新佛山人感受传统,仰 之爱之笔者身非佛山公,却心萦佛山乡,35年来对佛山历史文化持续 关注与爱护,情有独钟,从未释怀。因为我深深地知道,从古到今,佛 山一直站在文明续谱的桥头堡上。

作者系历史学博士,中国社会经济史学者,佛山史专家,广州市东 方实录研究院院长著有《明清佛山的经济发展与社会变迁》

佛山武术历史溯源

2004年,佛山被中国体育总局授予“武术之城”称号,武术作为佛山多元 文化的重要组成部分,呈现出灿烂多姿的风采,佛山武术历史悠久,具有广泛的 群众基础和深厚的文化底蕴,它的孕育、发展和传播,与这一地域的自然人文环 境、社会政治经济和民间风土人情息息相关,佛山武术是内外各种因素交替影响 过程中产生的非物质文化遗产,探索其历史演进和嬗变,对于传统文化传承和佛 山名城建设具有现实的意义

第一节佛山区域环境和城市建置

佛山地处亚太经济发展活跃的东亚及东南亚交汇处,位于广东省中部珠江 三角洲平原西北部,东北与南海大沥紧接,距离广州丨6公里,东以佛山涌为界, 南部以东平河为界,地势自西北向东南倾斜。佛山四面环水,地扼西江和北江 干流通往广州的要冲,“上溯浈水,可抵神京,通陕洛以及荆吴诸省” \西接 肇梧,通川广云贵,下连顺(德)、新会,通江门、澳门,东达番(禺)、东 (莞),通石龙、惠州。唐宋以来,西北两江南下船只,必先通过佛山,再到广 州。处于珠江三角洲东西向的肇、佛、穗、惠与南北向的穗、佛、珠、澳两条经 济发展轴线的交汇点上,是珠江三角洲中部地区和西岸地区的连接点,也是珠江 三角洲通向粤西和广大山区以及西南地区的门户和纽带。

佛山气候温和、雨量充沛、四季如春,属亚热带季风气候,珠江水系中的 西江、北江及其支流贯穿全境,属典型的三角洲河网地区。“考北江抵省故道, 初由胥江、芦苞、趋石门,尚未与郁水合。迨芦苞淤塞,下由西南潭趋石门,始 会郁水合流;后西南潭口再淤,今由小塘、紫洞入王借岗、沙口、趋佛山、神 安,南往三山入海” 2。佛山市境内地势大部分平坦而低洼,冲积平原占总面积 的80%左右。明清时形成以桑基鱼塘农耕方式为主的优良生态模式,是珠江三角 洲的泽国水乡,优越的地理位置,促使人文荟萃,传统手工业和工商经济十分 繁荣。

元以前,佛山并无基层行政建置,属于广州府南海县。元大德《南海志》关

于佛山的记载仅有“佛山渡”三个字。从元末开始,出现“季华乡”的称谓。

洪武三年(1370 ),朱元璋令造“黄册”,即在全国范围内开展普查人口。 洪武十四年推行里甲制度在此基础上,对全国人口按所从事职业,主要分为 民、军、匠三类,进行造册登记以户为单位,每户详列乡贯、姓名、年龄、丁 口、田宅、资产等,逐一登记在册因送给户部的一册,封面用黄纸,故称黄 册.,就在这个时候,佛山始称“广州府南海县五斗口司西淋都佛山堡,当时南海 县有六都六十四堡,佛山为西淋都十堡之一。同时,佛山又称为季毕乡,南海县 当时有七乡,季华乡属其中之一” 3。在佛山季华乡的地理概念与佛山堡是一致 的。“明初图甲制的建立,为佛山社区的形成创造了条件。明中叶,黄萧养起事 及其对佛山进攻,则从外部压迫了佛山社区内部的聚合,催化了佛山人的社区认 同意识,从而导致佛山都市雏形的形成。明中叶后,佛山功名人物迭出,加强 了佛山宗族组织的整合发展,提高了佛山在岭南的社会地位,同时,宗族势力 的发展也引发了各种社会矛盾。” 4社会矛盾的激化,为佛山武术提供了形成的 条件。

明中叶至清代,佛山的手工业和工商业进入隆盛时期,成为“粤一大都 会” s。佛山与江西景德镇、河南朱仙镇、湖北汉口镇并称为中国“四大名 镇”。“陶冶之良亦甲天下,佛山地广人稠,俗杂五方。” 6 “天下有四大聚, 北则京师、南则佛山、东则苏州、西则汉口”,所谓“天下四大聚”,就是全国 四个最繁华的大都会。民国时期,佛山为南海一镇,人口已经超过了 30万。据民 国《佛山忠义乡志》记载,佛山 当时共有5万余户,30多万人。佛 山“户口之繁,物产之富,声明 文物之盛,闻于中外,为天下四 大镇之冠”。

20世纪20年代,受西方市 政思想影响,随着地方自治理论 的张扬和经济的发展,国内各省

会及主要城市,纷纷设市。1921

浏览1,610次