2016年11月,我曾和师兄以及中国截拳道国际联盟(CJIF)主席一行三人,专程 赴美,拜祭截拳道恩师李恺师父。其间.我们专门抽出时间前往西雅图.拜祭李小龙 宗师,代表联盟、国内的弟子们,完成一个截拳道者朝圣般的夙愿。

记得从西雅图机场出来,一位黑人出租车司机接我们去市区。他很热情,一路与 我们闲聊。路上,他好奇地问我们来西雅图做什么,我们说为了拜祭“Bruce Lee”而 来,他一听就兴奋起来,大叫一声“哦打! ”当时,他的双手如果不是紧握着方向盘,以 他的那个兴奋劲儿,恐怕还要学着宗师的表情,抹一抹鼻子。到了西雅图之后,为探 寻宗师的足迹.由美国著名李小龙纪念品收藏家李捷勤先生带领,我们夜访唐人街 “大同饭店”。李小龙当年常常光顾这家饭店,至今这家饭店还留有一个纪念专座。 刚刚进门,就见一位年轻人异常高兴,冲着我们一边嚷着,二边手里还挥舞着什么,定 睛细看,原来是一瓶“李小龙茶”,而当时我们三人也是人手一瓶。也许,对于这位美 国人而言,“李小龙茶”就是全世界“龙迷”的接头信物。那一份毫不见外的激动,我们 也马上心领神会,同样报以中国式的热情回应……李小龙是很多美国人心中不灭的 偶像,这次美国行,一路上有非常多直观的感受。

多年来,我陆续看过很多有关李小龙的新闻报道、街头采访,似乎无论是在中国 的北京、长沙,还是在美国的纽约、旧金山,乃至于远在印度洋西南方的非洲岛国毛里 求斯,走在大街上,随便问一个人,你知道李小龙吗?鲜有不知道的,而且其中大部分

人还会像那位西雅图的黑人出租车司机一般,在瞬间被某种叫做“李小龙”的神秘能 量点燃,激动得手舞足蹈之外,一定还要加上几声大叫“哦打!”

你一定听说过李小龙。不过,你真的“知道”李小龙吗?

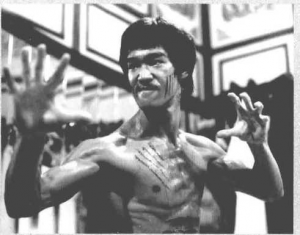

抛开那些李小龙影视表演中展现的各种姿式,抛开20世纪70年代娱乐记者和 新闻媒体们炮制的一个个“李三脚”“精武指”之类的子虚乌有的噱头,抛开那些基于 李小龙“国际功夫电影巨星”的浮光掠影的外在表象,他的思想、他的生活、他的武术 生涯、他的人生追求和成就、他的光荣和梦想,有多少人真正了解呢?

当我们只是留着长发,穿着黄色运动装,叫着“哦打”,抹着鼻子,控一个高腿,摆 出一副李小龙式的标志性姿势,然后就此滔滔不绝地谈论李小龙的时候,我们谈的是 那位不到三十岁就在美国创立截拳道的武学宗师吗?我们谈的是那位说“一个人必 须努力做到最好,只有天空才是极限”的李小龙吗?我们谈的是那位一生中坚持“始 终做自己”,努力追求成为真正的“人”的李小龙吗?我们谈的是那位终生以自己是中 国人而自豪,以向外国人传播中国文化而骄傲的李小龙吗?我们谈的是那位有血有 肉,宁愿国术馆赔本,也不愿为了商业化牺牲艺术质量;宁愿不要演出机会,也不愿摧 眉折腰事权贵,牺牲中国人尊严的李小龙吗?我们谈的是那位性格急躁、喜欢恶作 剧,有点小骄傲.有不少普通人的缺点,但又能坦诚面对自我的李小龙吗?我们谈的 是那位情商很高、才华横溢,喜欢在微雨中漫步,能诗善画懂设计的李小龙吗?我们 谈的是那位从来不以大师自居,一生践行空杯哲学和学无止境理念的李小龙吗?

如果,我们感兴趣的只是那位外形俊朗、肌肉健美、功夫超群,可以短暂激增我们 的荷尔蒙.满足我们心理代入感的电影明星李小龙先生,那么,这对于我们而言,特别 是对于那些以李小龙为榜样的人们而言,有任何现实意义吗?

这必须打一个大大的问号。

“基本上来说,我一直主动选择武术作为我的生活,而把演员当做一个职业。但 最重要的是,我希望能够实现自我,成为一位生活的艺术家”,这是李小龙当年对自己 人生的精确定位,以及在他心中孜孜以求的人生理想。因此,关于演员,关于明星,李 小龙生前对此早有清醒且深刻的认识。作为截拳道的一代宗师,电影只是他向世界 传播中国武术的一个媒介,演员只是他选择的一个职业。他从来不追求成为明星,而 只想成为一个“有品质的演员”。他知道很多人,特别是那些盲目的“龙迷”,都只是通 过“明星”

这个光环去看他。“如今有太多的明星,太少的演员”,20世纪70年代初,面

对记者.李小龙曾非常直白地指出这一点:“‘明星’不过是个幻象。它能使你扭曲变 形。”后来的事实证明,李小龙的国际影响力主要因影视而成就,其个人形象却也因影 视而被歪曲》

几十年来,李小龙,这位20世纪红遍全球的传奇人物,因其传奇经历,以及演员 和功夫电影明星这两个极端表面化的刻板符号,被大众、商业传媒,以及无任何辨识 力的所谓“龙迷”们,有意无意,以猎奇的方式曲解、误读。一些商业传媒,甚至无中生 有,以地摊文本、奇谈怪论迎合某些大众的低级趣味,不是将他妖魔化,就是将他神 化。历年所见,无论报纸、书籍、杂志,还是电视台制作、播放的纪录片,到处充斥着大 量难以置信的谬误。近年来,虽然在市面上偶见一两本高质量的国内外作者撰写的 李小龙传记,但大部分正式出版的所谓李小龙传记多为不加考证,拾人牙慧,夹杂传 抄各种20世纪70年代港台街巷地摊资料,毫无历史真实可言的“传记”,三人成虎, 以讹传讹至今,成为一切妖魔化或神化李小龙的主要源头。

几十年过去了,放眼世界,中外各类功夫、动作电影明星何其多,但是众星如流星 般闪耀过后,唯有李小龙仍然是偶像中的偶像,明星中的明星。当今世界最佳MMA 选手、前UFC中量级冠军安德森•席尔瓦就是一位最具典型性的专业级龙迷和李小 龙学习者,他说:“李小龙一直是我生命中的标准。我研究李小龙的技巧,也一直在研 究李小龙的书,同时我也将自己的技巧变得像李小龙一样。”事实上,对于李小龙而 言,当年他所取得的,无论是武术事业上,还是电影事业上的前无古人的成功,都不过 是早在他预料之中,并经过长期艰苦卓绝的自我训练和修行,做好了充分准备,且在 机会来临之际,简单直接地主动选择的结果。在此,我们不妨重温一下李小龙当年关 于成功的定义:“成功就是当准备遇到机会。机会也许会走向你,也许不会。幸运也 件走向你,也许不会。但如果它们走向你——你称之为幸运——你最好已经做好了 准备。”

通过这本传记,读者将会了解到,李小龙为了得到成功的机会,曾经如何“像隐士 一样日复一日地进行体能和技巧的训练以达到最隹状态”,做过哪些超越常人的艰苦 准备。香港刚柔流空手道桥治会资深馆长李锦坤先生,至今仍然记得李小龙在指导 他的腿技时对他的告诫:“能受人不能受之苦,定能成人不能得之成,并引以为人生 座右铭。

本书作者是一位资深的“龙迷”,亦是一位研究有成的年轻的李小龙研究者。他

曾经在我为《中华武术》杂志编辑李小龙纪念会刊和专辑的过程中,提供过无私的工 作支持和高质量的翻译文章,由此我对他有了较为深人的了解。为了置身于那个时 代,走近人物的内心,以便能尽量接近当时的历史真相,还原一个有血有肉的李小龙, 本书作者为此准备了 22年,期间花费了大量时间、精力和财力.如痴如醉,乐在其中。 目前他所收集、珍藏的李小龙文献资料有3087份,仅电子版资料(不包括视频资料), 容量就达到12. 4G,其中包含6. 6G的李小龙照片,达31895张,另有李小龙有关视频 717个。他以一位李小龙研究学者应有的严谨务实的态度,对海量材料条分缕析,严 格考据,并于2013年正式动笔,撰写这本传记。我能够看到这本传记的背后,作者的 至诚,以及他到目前为止所做的努力,反复修订,以期达到尽量的完善。

诚如作者自己所言:这是一本也许不怎么强调文学性和思想性,但尽量贴近真实 的严谨的李小龙传记。“有多少资料,说多少话,得出什么样的结论。”或许其中仍有 不察之错谬,但本书对读者贴近真实的李小龙,并借此相对深入地了解李小龙伟大而 传奇的一生,会有极大的帮助。抛开各种先入为主的关于李小龙的成见,以及盲目追 星的浮躁,希望读者能够通过这本传记,更进一步地了解李小龙,走近李小龙。最终, 我们会了解到,李小龙对于一个人人生成功的终极定义,是中国道家式的——寻找宁 静的心境。假如您能从中纠正一些过去关于李小龙的错误认识,得到一些启迪和激 励,或许这正是本书作者所期望的。假如您能够因此敞开自己,坦率真实地开启自我 发现、自我解放的旅程,那可能正是李小龙所期望的。

“生活是不断前行的过程,你应在此过程中保持流动,不断去发现自己、实现自 己、升华自己”,“一切知识最终都意味着认识自己”。

谨以李小龙的人生隽语与诸君共勉。

1.1从美国到香港

1940年11月27曰早晨7点12分,何爱榆的第二个儿子出生在唐人街的杰克逊 街东华医院起名为李镇藩[2]。产科医生玛丽•格洛弗给这个男婴起了一个英文 名字“Bruce Lee”。得知消息的李海泉连夜带妆从纽约赶到医院,见到母子平安,满 心欢喜,才依依不舍地回到戏班演戏。

何爱榆子女共5人,分别为李秋源、李秋凤、李忠琢、李振藩、李振辉。5个子女 中,以李忠琛与李振辉长得最像外国人,而李小龙怎么看都是一副中国人模样。而李 振辉年纪渐长后,外貌却越来越中国化了

何爱榆出院后,抱着李振藩住在特伦顿街18号,李海泉则继续巡回演出。3个月 大的时候,李振藩曾在由伍锦霞导演,关文清编剧的电影《金门女》

G/r/.1941年上映,片长110分钟)中饰演婴儿时期的王莱露,他的镜头在杰克逊街 636号的大明星戏院拍摄。1941年5月27日,《金门女》于美国上映。

1941年1月,美国总统罗斯福签署的《1940年移民法案》正式生效。该法案规 定,出生在美国、入籍美国,或是出生在美国所辖之海外殖民地、孩子出生时母亲居住 在美国的.无论孩子出生在该法案生效之前或之后,都是美国公民。这就意味着,李 振藩一出生便是美籍华裔。因此,结束了巡演的李海泉夫妇在3月29日早上八点半 便来到美国司法部旧金山移民局,在华裔口译员的帮助下,面对检察官,为刚出生不 久的李振藩申请了美国国籍.并承诺将让他曰后回到美国接受教育。

〔I〕李小龙出生时的产房,后被改作医生与全院医务人员的培训室,宜号405,现医院已被拆除重建。

C2]有一说是"李震藩”•因与爷爷李震彪同字辈,故李海泉好友,著名华侨刘义南建议换成谐音字••振”、但 在出生证明及学接卡上.俨然写着“李镇藩”,但不知何时何故改为了“李振藩'

〔3〕根据旧金山移民局档案记我,李海泉夫妇都说,比李秋风大40多天的李秋源是养女,李秋凤才是其亲生 女。将李小龙堂姐,李满甜之女李秋钻的照片与李秋源的照片进行对比后•笔者认为李秋源是李海泉兄 长李满甜的女儿,为李海泉过继女,

忆,当时在道口盘查时,只需说出自己是唱大戏(粤剧)的,便不会遭到非难。

在日据时期,香港连好莱坞电影也被禁止放映,改为专门上映曰本电影。除了李 香兰(1920 — 2014年,原名山口淑子)在日本人制作的影片中扮演过一些角色,没有一 个香港电影人愿意为曰伪工作,19M年香港电影业更是连一部电影都没有拍摄过。 在那段时间里,香港电影业处于完全停顿状态。

抗战结束后,电影业开始逐渐复苏,许多粤剧名伶在粵剧尚未完全复兴之时,开 始纷纷转向电影界发展,作为副业。李海泉也曾带上家人与剧团一起坐船回家乡顺 德,在三华村为当地华光庙落成进行演出。这也是李振藩平生唯一一次踏足祖国大 陆〔A

由于李海泉在家中教导一班徒弟,加上家中经常有粵剧界人士出没,被称为“冇 时停”(粤语,停不下来的意思)的李振藩耳濡目染,没多久就能模仿个七七八八,并在 父亲演戏的电影片场像模像样地演起粵剧。那些叔伯们见他活泼可爱,偶尔教他一 招半式的“功夫”。这些招式多为花拳绣腿,但是在李振藩眼里,这些“绝招”已足以用 于震慑对手。

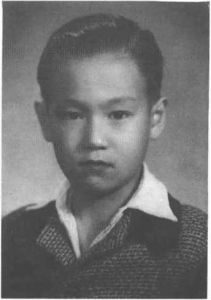

儿童顽皮活泼,本是平常之事,但是年幼的李振藩却活泼得让人捉摸不定。李海 泉子女5人,虽然李秋凤曾是“自力女子篮球队”的首发前锋,但也并不像李振藩这样 如陀螺般活跃,这让李海泉夫妇大伤脑筋,对他那旺盛精力也疑惑不解。为了管住李 振藩,他们已经使出了浑身解数,但根本没有任何效果,于是索性让李振藩去看连环 画,却不料歪打正着,沉迷于连环画的李振藩就像被如来佛降服了的孙悟空一样安静 了下来。这也让家人找到了他的“命门”——只要给他一本连环画看,便可获得一段 时间的安宁。李振藩看连环画上了瘾,经常挑灯夜读,这样的“用功”程度使得他6岁 起就戴上了厚厚的近视眼镜

由于何爱榆与修女们的良好关系,除了尚未出世的李振辉外,李家子女都被安排

〔1〕李振辉回忆,除顺德老宅外.李海泉在广州荔湾区恩宁路永庆一巷13号另有一处房产,是典型的西关大 屋,多为度假之用,李海泉年轻时也曾在距离此宅仅几十米的八和会馆演出过。李振辉小时候经常在这 间老房子里追逐嬉戏,但李小龙没在这里生活过。该房屋已被废弃.现为培正小学操场一部分。李海泉 赴港后,该处房产出租。1978年,李振辉将产权收K,房契保留在美国家中。

C.2〕李振辉在做客《鲁豫有约》节S时说.他们全家都有鼻敏感的症状,家里的男孩在1~6岁期间常常生重 病。由此可见.这是一种有着严重遗传倾向的疾病.而且对于男性遗传倾向更为严重。著名香港电影人 文隽也说,许多医学专家经过研究得出的结论是,李小龙这是得了一种名为■'注意力缺乏多动障碍” (ADHD,俗称多动症)的病,是一种轻微脑功能障碍综合征,也是一种常见的儿童精神障碍。

在家附近的嘉诺撒圣玛利书院读一年级。不久后,李忠琛与李振藩转入德信学校就 读。

德信学校建成于1930年,是一所天主教男子小学,由加拿大修女所创办,教师们 都是女性。香港沦陷后,加拿大修女被驱逐出境,德信学校被迫停办。二战结束后, 德信学校重新选址建造,1947年9月复课,李振藩与哥哥李忠琛、堂哥李发枝一同人 学,成为第一批入读该学校的学生之一,李振藩就读二年级。德信学校当时为九龙地 区少数英文私立学校,课程设“汉文科”,兼授四书五经,古文辞章,声誉日隆。来这里 读书的学生都有私家司机和佣人接送,李振藩也不例外。

1.2影坛新星

1948年.俞明(李小龙堂姐李秋钻的丈夫,越南华侨,原名阮耀麟,著名导演俞亮的 哥哥)说服李海泉,让李振藩在《富贵浮云》中出演了一个小角色。没多久,炸剧院厕所、 热衷于打架滋事的“猩猩王”李振藩转入了寿山学校。

1949-1950年,李小龙以“李鑫”“小李海泉”“新李海泉”“李敏”等艺名参与拍摄 了《梦里西施M樊梨花M花开蝶满枝》等三部“七日鲜”(在7天内便可拍摄、制作完毕 并上映的影片)影片。遗憾的是,连同《富贵浮云》在内的以上四部影片拷贝皆不知下 落•目前也只见到一张《富贵浮云》的剧照流出。

李海泉让像野马般难以驯服的李振藩在影片里扮演角色其实是图暂时清净的无 奈之举,他一直将自己没有接受过教育,只能以唱戏为生视为人生一大憾事,因此他 更看重子女的学业,并不愿意子女们涉足电影界和梨园行。但命运就是如此奇妙,李 振藩的一生注定与电影结缘。

冯峰(香港著名影视明星冯宝宝之父)觉得眼前这个活蹦乱跳的李振藩就是他心 目中《细路祥》的男主角,便向李海泉“借人”。但李海泉是梨园界大佬馆和电影界前 辈,绰号“财主”,财力雄厚,说出来的话自然有一定分量\单纯用金钱很难让他动心。 有备而来的冯峰使出“撒手锏”,承诺将李氏兄弟送入名校就读,方才获得李海泉“首

■t-fcr- ”

冃 〇

改编自著名漫画家袁步云同名漫画的《细路祥》,在那个“七日鲜”影片泛滥的年 代里.算得上是一部制作精良的影片。为了能让李振藩打响名气,袁步云应冯峰要 求,为李振藩暂时起了个“李龙”的艺名,据说是在听到卖艺人吆喝时获得的灵感Z1 而冯峰的确是慧眼识珠,这部戏简直就是为李振藩量身定做的,李振藩还在影片 中表演了从叔伯们那里

学来的连续侧手翻。该片上映后,获得热烈好评,既叫好又卖 座,一举奠定了他的童星地位。不久后,《人之初》公映,李振藩的艺名正式改为-李小 龙”,这个艺名也伴随了他一生,以至于很少有人知道他的本名。据统计,李小龙在赴 美前,包括《金门女》在内,一共出演了 23部电影。

了坚实的基础。

1952年,在一次上学途中,张卓庆与李小龙互相认出彼此,于是重新做回朋友, 张卓庆更是天天接送李小龙上学、放学,两人友情曰益深厚。

李小龙曾在幼年随李海泉学过一段时间的吴氏太极拳,每天一大早,父子二人起 床烧香后便一同前往京士柏公园练武。但是练了没多久,李小龙就因为太极拳的慢 节奏而开始心生厌倦。虽然练习太极拳半途而废,却也因为每天对着刚出的太阳锻 炼,双目显得炯炯有神。1953年底的一天,李小龙被一群人追赶,亏得张卓庆及时出 手相助才化险为夷。此时的李小龙已粗粗学过太极拳、洪拳、蔡李佛拳等拳法,但是 发现在实战中都不是很实用。于是,李小龙向张卓庆提出想学咏春拳来防身。张卓 庆一开始便极力反对,理由是:李小龙是小有名气的电影童星.学了咏春拳打架,会致 使名誉受损,更何况他压根不相信李小龙会严肃地对待练武这件事。但是李小龙决 意要学,张卓庆拗不过他,只得答应,并多次上门劝说何爱榆让李小龙学武。爱子心 切的何爱榆最终还是替李小龙交了学费„李小龙将学费包了一个红包,亲自递呈叶 问。

叶问与李海泉是好友,也很喜欢看李小龙演的电影。在他看来,李小龙全身透着 一股机灵劲,是块练武的好材料,当即便收他为徒并为其开拳。拜师时,除了李小龙、 张卓庆兄弟及叶问本人外,再无他人在场。李海泉得知此事后,也并无阻拦。

叶系咏春拳:1]简单至极.只有三个套路:小念头、寻桥、标指;两种器械:八斩刀、 六点半棍,外加一套木人桩法。招式简便,步伐幅度极小,甚少腿法,以拳为主,实战 性极强。街头巷战,要的就是简单、实用、有效,能用最小、最简单的动作和力量达到 最大的效果。而咏春拳的特点正合李小龙心意。

一开始,张卓庆手把手教李小龙入门套路“小念头一开始只教了十来招,在没 有教授新的招式的情况下,李小龙足足学了 3个月。可见其恒心与毅力。

为了练好咏春拳,不再被人欺负,李小龙JL乎是全身心投入功夫上:每天在放学 后风雨无阻地去武馆;时常在吃饭时以拳头击打桌椅.来锻炼拳头的硬度;为了试验 拳头的威力,李小龙经常将街上的老鼠箱打坏;在散步时手持小型哑铃,旁若无人地 做连环直拳状一路“打”过去;偷偷地在家中安置了一架木人桩,每日勤加练习;还时 常在几个师兄弟家“开小灶”;连睡觉都拿着哑铃。叶正曾听叶问说过:“小龙一天练 习咏春拳的时间至少超过五、六小时。一般人一星期、一个月的练习时间加起来.也 比不上小龙一天的练习时间。”何爱榆曾感慨,如果李小龙能像练武般花点心思在学 习上,成绩也不至于那么糟糕。

进入青春期的李小龙比童年时更喜欢打扮了,尤其是发型,每天必定花上15分 钟以上,打理得一丝不乱方可出门。至于那些时髦的花衬衫更是不在话下。但咏春 门里有个别师兄看不惯他,就在与他练习“黐手”时恶作剧,屡屡攻击他的面部及胸 部,这让体格瘦弱,极为注重仪表的他很不开心,却又不便发作。叶问对此情形洞若 观火,便改由黄淳樑、张卓庆指点李小龙。

梁绍鸿在见识了李小龙那日渐犀利的咏春身手后,决定拜入叶问门下。于是,年 长他两岁的李小龙带他来到叶问拳馆拜师,成了他的师兄。之后,家世颇为显赫的梁

〔1〕咏春拳.南派拳种,创拳者繁多(如五枚师太、至善禅师、摊手五、郑A娘子等),源流延演的传说也有多种 版本.现已很难考证清楚。据叶问宗师次子叶正师傅所述,叶问所传的咏春以梁赞为祖师。梁赞传艺陈 华顺.陈华顺收了叶问为封门弟子,陈华顺去世后由弟子吴仲素代为传艺。后叶问于香港圣士提反书院 就读期间遇见师公梁赞之子梁璧(本名梁碧和),随其深造,回佛山后不断钻研,实践,大体形成了自己的 风格„ 1949年到港后,又将拳术改良.后世称“叶问系咏春”或“叶系咏春”,而叶问本人則一直称自己所 学为“佛山咏春”。

绍鸿更派出私家车接叶问亲自上门传艺,成为“第一私家门徒”,直到1959年负笈澳 洲。

业精于勤,不久后,李小龙便功力大进,那些曾捉弄过他的师兄们在与之对练时 发现已不是他的对手。这些家伙为了找回面子,开始调查起李小龙的身世,结果发现 了他的混血儿背景,便以血统不正为由,联合起来向叶问施压,并扬言,如果叶问不把 李小龙赶出去就不付学费。叶问迫于无奈,便让李小龙离开武馆,同时暗自授意黄淳 樑与其单独练武。李小龙也很“狡猾”,他曾守在黄淳樑家门口,对前来练武的师兄弟 谎称黄淳樑不在家中,以此来达到单独训练的目的。

本就是街头小霸王的李小龙,学了咏春拳之后更是“如虎添翼'据楚原[1]回 忆,有一次他和女友接弟弟回家,一帮人过来调戏楚原女友,当他们不知怎么办时.李 小龙从学校内一路走来,那帮人就吓得赶忙逃走了。李小龙曾与一帮同学、好友,组 成了一个自称为“龙城八虎”的“团伙”(另有一说为七虎,但并非真正的帮派组织),到 处打架滋事。李小龙打架也并非完全是惹是生非,更多是打抱不平。童年的李振辉 曾在一次足球比赛中被对方球员打了一顿,李小龙听闻此事立刻冲出家门,找到那个 肇事者,把他狂揍了一顿。从此,李小龙的高大形象便在李振辉心中树立了起来。

练武本身就是为实战服务的,但在公共场合打架是违法行为。因此,以李小龙的 性格而言,即便他不去招惹别人,也要知道自己的武技到了什么样的阶段。陪同李小 龙练功的黄淳樑怕李小龙私下与人动手会闯出什么祸来,便在某栋楼的天台安排了 一场讲手并担任裁判。

李小龙第一次与人讲手,不比在街头斗殴,有裁判,又有规则,有点不习惯,又怕 把脸打坏了没法演戏,有些畏首畏尾,结果在第一回合就被对手抓住机会,打倒在地, 还挂了彩。李小龙有些沮丧,但黄淳樑示意李小龙继续打,并给他鼓气。经过再三劝 说,李小龙终于鼓足勇气,重新开打,发挥出了水平,对手很快被击倒。这一仗,给了 李小龙极大的信心,为日后的讲手打下了坚实的基础。

在拍戏期间,李小龙不打架。如果李小龙被人挑衅而不得不出手时,张卓庆、张 学健等“实战派”师兄弟就会代替李小龙出战,以保护他不受到伤害,从而使他得以顺 利连戏。

n〕楚原.本名张宝坚,1934年生.曾为邵氏著名武侠片导演.著名香港影视演员.其成名作为《爱奴K开了 风月片之先河。楚原之妻为著名粵语片明星南红。弟弟张鹏程,也是李小龙好友,

4拳击与恰恰舞

根据李小龙的回忆,除了自住的那套房子外,他家还有几套房子出租.据说是李 海泉在曰本侵占台湾时期低价购人.租金可观。家里有几个佣人服侍,加上李海泉唱 戏、参演电影,一家人也算是衣食无忧。以现在的眼光来看,李小龙算得上是个“富二 代”,否则,又如何能上得起喇沙书院这样的贵族学校?

在喇沙书院就读的学生大多是华裔天主教徒,他们与在山上的英皇乔治五世学 校的学生们关系很恶劣,而英皇乔治五世学校离喇沙书院不过几分钟路程。香港的 中国人不喜欢英国人,时常会引发争吵甚至是小规模打斗。1956年,一天放学后,李 小龙和他的“团伙”聚集在山上骂英国学生.最终引发了激烈的争斗,结果他被学校除 名,转人圣芳济书院念初二。

当时,香港的社会风气很恶劣,许多年轻人都有黑社会背景,李小龙又喜欢与他 人讲手,打赢了会讽剌别人.自然会在无形间树敌多多,即便是得罪黑社会也并不奇 怪。据说,当时300万港人中.有60万人是黑帮组织成员。

有一段时间,李小龙总是被一些不明身份的人跟着.一部分是被李小龙打输了不 服气而来“复仇”的.除此之外并没有什么恶意;另一部分是三合会的手下,想要拉李 小龙人伙。李小龙虽然能打,对这些人也有些惧怕。有一段时间•叶问拳馆搬到了圣 芳济书院旁边的利达街。所以,只要张卓庆或黄淳樑在,就可以确保李小龙在放学时 安然无恙,他俩俨然成了李小龙的保镖。

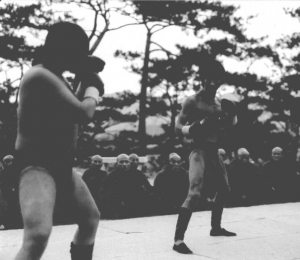

李小龙热衷于打架,声名在外,连圣芳济书院的体育老师爱德华修士都知道了。 这位曾经的前拳击冠军鼓励李小龙参加校际拳击比赛,并将他安排在拳击队里.每天 放学后进行训练。

为了尽快提升自己的拳击技能,李小龙与曾经练过拳击的师兄黄淳樑“开小灶 让他充当自己的假想敌。除了进一步磨炼拳击技术,更多啤是熟悉拳击规则。在李 小龙看来,简单直接的咏春拳在实战时与拳击并无二致.但自己的拳击技术、擂台经 验都无法与对手相比,于是,他和黄淳樑在进行深入讨论后决定:遵守拳击规则,使用 咏春拳技术,准备来个出奇制胜。

浏览1,493次