佛山南家拳及其器械套路的发展,来源于实践,在冷兵器时代,是两军对阵 的主要手段。而从现实意义看,它更是一种优秀的民族文化,有深厚的历史文化 底蕴。对佛山南家拳挖掘和整理,传承与合理利用,对于人们强身健体、提高身 体素质,有重要的现实价值。武术文化萌生于中国文化的土壤,是中华民族文化 重要的组成部分。它不仅是一种中国传统的体育运动形式,更是一个完整的文化 意识形态,涵盖了中国古典哲学、伦理学、美学、医学、兵学等中国传统文化的 各种成分和要素,渗透着中国传统文化的精髓,具有深厚的文化底蕴。

(二)科学价值

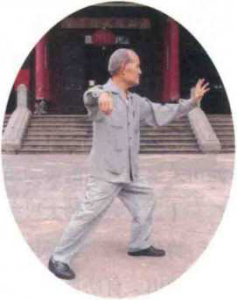

佛山南家拳以“形影”诠释拳理。世间形存万物,凡物必有形,形在光线 的作用下出现影。一形三影,是由静到动;一影三形,是由动到静。简单地说, 静则为形,动则为影。佛山南家拳宗师梁细苏口传拳论说“有形无影难收影, 有影无形难擒形”,这是武术运动变化过程关联动作的一种表述,说明形影不离 的关系运用,要求出手定分生死力,这就包含了浮与实、刚与柔、张与弛、快与 慢的科学道理。所谓“吞吐浮沉一度清,若然知得其中意,落地生根也一惊”, 艺中有拳,拳中有法。根据生理自然规律,左手右脚相配合,右手左脚紧相随, 当遇外力袭击,身体会作出本能规避与防卫;练武目的是改变本能反应,佛山南 家拳讲求外化,就是要改变出左收右的自然规律,改变习惯的运动轨迹,武术技 能是以克制对方为目的,要求做到力量、速度、技巧的一致性,快与慢是相对的 辩证关系,在相互距离间,谁能在瞬间转换完成克制对方的效能,谁的速度就 快。公快拳快,“公”指拇指,南家拳认为,桥手的外化运行皆由公导,故梁细 苏口传拳论有公快拳快之说•,四王手内向公求,曲直还须讲自由。握拳有公则 固,公离则散,说明公的重要性。思而后能静,静而后能定,定而后能变。而且 要文以理梳,德以身润。佛山南家拳的拳理内法,具有可资研究运用的科学价 值。与此同此,传统武术讲求医武兼修,俗语谓:“未学拳脚,先学扎马;未学

扎马,先学跌打。”习武是 技艺流传,也会双刃共存, 因此也产生了医武共生的现 象。佛山南家拳前辈精武善 医,留存了大量的独门秘方 和跌打治疗手法,这是前辈 经验的结晶、智慧的精华、 潜藏的宝藏,当今医学虽发 达昌盛,但传统跌打治疗方 式仍然具有可资研究发挥的 科学价值。

(三)文化价值

佛山南家拳在晚清时期已流播于广东各地,梁细苏及其弟子于海内外传承 发展,形式丰富,内涵深厚,历经百余年流传至今,体现着佛山乃至广东延及 海外的武术文化特色。武术锻炼不但是肉体的历练,更是毅力意志的磨砺,精神 品格的修为。佛山南家拳师传的清、静、定,“清”可明理,“静”能生智, “定”则从容。在武术里看得见的并不重要,重要的是看不见的,善学者尽其 理,善行者究其难,肢体动作是运动的主体,文化内涵才是灵魂所在,虽历尽 风霜,却生机依然。武林中多少仁人志士,为抵御外侮奋不顾身,为维护正义 警恶锄奸。

佛山丰厚的武术文化,赋予了当代人传承的使命。近年,旅居海外的梁细苏 再传弟子寻根佛山,更掀起佛山南家拳门人相聚联谊的活动高潮,中华武术的巨 大魅力,牵动着海外赤子的思乡之情,同门聚首增进了海内外华人的情谊,加强 了文化交流。保存挖掘佛山南家拳,培育发展佛山特色文化,对弘扬传统武术和 民族文化具有重大的意义。

第三节太极拳

_、太极拳历史渊源

太极拳是极富中国传统民族特色元素的文化形态,太极始于无极,分两仪- 由两仪分三才,由三才显四象,演变八卦。依据“易经”阴阳之理、中医经络 学、道家导引、吐纳综合地创造一套有阴阳性质、符合人体结构、大自然运转规 律的一种拳术,古人称为“太极”。

17世纪中叶,河南温县陈家沟陈王廷(1600—1680 )在家传拳法的基础 上,吸收众家武术之长,融合易学、中医等思想,创编出一套具有阴阳开合、 刚柔相济、内外兼修的拳法,命名太极拳。1925年陈照丕编著的《陈式太极拳 汇宗》,收录了光绪三十四年(丨9〇8)陈鑫编著《太极拳图画讲义》,其序言 中说:“明洪武七年(1374),我始祖讳卜耕读之余,而以阴阳开合、运动周 身者,教子孙以消解饮食之法,理本太极,故名太极拳。”太极拳在陈家沟世

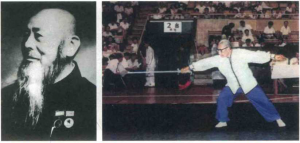

代传承,自第十四世陈长兴( 1771 —1853 ) 起,开始向外传播,后逐渐衍生出以杨露禅 ( 1799—1872)为代表的杨式太极拳、以吴鉴 泉(1870—1942 )为代表的吴式太极拳、以 孙禄堂(1860—1933 )为代表的孙式太极拳 和以武禹襄(1812—1880 )为代表的武式太 极拳等多家流派,是当今中国武坛上传承最 广的拳种。

陈长兴是陈氏太极拳第六代传人,自幼随 父秉旺学太极拳械,出神入化。成年后以保镖 为业,在武术界享有盛名,以拳姿及行坐立身 中正被称为“牌位大王”。他将原来陈王廷

创的五路太极拳精炼归纳,完善不足的地方,删除重复的地方,创造性地形成完 整套路,形成现在流传的老架太极拳一、二路,将个人学武心得编辑《太极拳十 大要论》《太极拳用武要言》《太极拳战斗篇》《陈长兴太极拳歌诀》和《陈长 兴太极拳总歌》等,发展了太极拳理论。

清道光年间,在河北广平府永年城西大街有一间“泰和堂”,东主陈德瑚 是陈家沟人,他雇请陈长兴担任护院,同时教授家族子弟练拳。“泰和堂”内有 一位少年,10岁起就在陈德瑚家打工,武师陈长兴每晚至前厅教拳时,在一旁观 看,久而久之,竟有所得。后被陈长兴发现,见他是可造之才,不但没有怪罪, 反而大胆摒弃门户之见和江湖禁忌,和陈德瑚商量,准其在业余时间正式学习太 极拳。这少年就是杨氏太极拳创始人杨露禅。

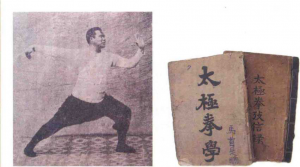

杨露禅,名福魁,河北省永年县人。他深得陈长兴所传太极精髓,艺成后, 先在家乡永年教授太极拳,后被人推荐去北京授徒。因武艺髙强,在北京成名, 号称“杨无敌”。他在北京授拳的弟子多为王公大臣,贝勒贵族,他们生活奢华 而体弱,杨露禅考虑到这些人的身体素质和保健需要,将自己所学太极拳中的一 些高难度功架简化,改成姿势较为简单、动作柔和易练的太极拳式,世称“杨氏

太极拳”,此拳一出,在京、津一带影响很大,学者日众,而这时陈家的太极拳 却仍在陈姓内部传递,所以当时的武术传人杨季子写的诗中,有“谁料豫北陈家 拳,却赖冀南杨家传”的句子。

在北京的王孙贵族中,有一名叫吴全佑的满族人。先跟杨露禅学习太极拳, 后又拜杨露禅第二个儿子杨班侯为师,学习杨式小架太极拳。全佑善于柔化,自 成一格,成为太极拳高手。其子吴鉴泉自幼跟父亲学习小架太极拳。在父亲教导 下,对太极拳苦心钻磨,增益修订,造诣日益精深。民国5年(1916),北京体 育讲习所成立,吴鉴泉先生首次向社会公开传授吴式太极拳,毕业于北京法政专 门学校经济系的徐致一先生成为吴鉴泉的学生,历经磨砺,内法功深。1917年, 吴鉴泉先生应上海精武体育会、上海市政府、国术馆和上海中华公记俱乐部的 聘请作太极拳短期培训。吴鉴泉不仅精于太极拳,对各种器械,如太极剑、太 极对剑、太极刀、太极十三枪等也非常精熟。1927年,北京处于军阀混战的风口 浪尖,民生凋敝,才俊人士多离京南下,徐致一也在这一年返回少年读书的地 方——上海,1928年徐致一在精武会开始教太极拳,尤其是他编写了《太极拳浅 说》,使当时社会开始对吴式太极拳有所认知。这一年,吴鉴泉也迁居上海,被上海精武会和国术馆聘为教授,教授了一批又一批的学生,从此,吴式太极拳在 全国广为传播。

武术史略

二、佛山最早传入的吴式太极拳

最早传入佛山的太极拳,正是由吴鉴泉、徐致一在上海精武体育会传播的吴 式太极拳。

1928年,佛山精武体育会已经成立7年时间,而且与上海精武总会的关系十 分紧密,早期的教练几乎全部由上海精武总会派出,经过几年的学习,已经培养 出本地学有所成者担任教练员,经常到上海开会的南中精武委员会主要成员李佩 弦、任孝安,林君选以及教练蔡丽秋、招天爵等人,就是佛山最早学习到吴式太 极拳的学员,“1928年,精武会派员到上海学习太极拳”。9他们是最早将太极 拳这个拳种传入佛山的第一批本地教练。精武会内的学员无门派禁忌,只要学了 精武会基本入门套路如谭腿、功力拳等十套基本拳术后,就可以按照个人喜好选 学其他项目。区荣钜(1918—2012 )生前曾经对笔者说:“上世纪40年代之前, 佛山太极拳仅有一种,就是吴氏太极,李佩弦、蔡丽秋、林君选打吴氏太极一直 到老,我年轻时最早学的也是吴式。”潘炎流师傅是民国时期在精武会学得吴氏 太极,其后又继续到广州等地专门随师深造,专攻吴氏太极拳。在佛山祖庙古建 筑外园,每天早上潘师傅必会带着一帮徒弟演练吴氏太极,应是佛山武术界许多 人的集体记忆。s

三、20世纪40年代传入的杨式太极拳

笔者在1999年曾经采访佛山精武体育会会员区荣钜,他说:他是佛山第一个 接触杨氏太极拳的学生,杨氏太极拳的传入与他本人有直接的联系。

区荣钜祖籍广东新会,1918年出生于佛山,父亲经营“义合”猪肉店,少 年时期体弱多病,父亲就送他人读元甲学校,元甲学校是佛山精武体育会创办的 一家文武学校,从此,他爱上了武术。丨930年,他正式加人佛山精武体育会,学 习北方长拳、鹰爪拳、螳螂拳、精武十套拳等,最早是李佩弦、蔡丽秋、何心平 等在会中传授吴氏太极拳,他从学其中,对太极有一定的了解。抗战时期,佛山 中山公园精武会址已被日本军队占领用作粮仓,会务停顿。他只能在家附近继续 练拳。1945年,他偶然发现有一位身材高大的外地人在练一种拳术,与自己所练 的吴氏太极拳有点类似,于是就上前询问,这位外地人名字叫石再贤,经他的介 绍,才知道这种拳叫做杨式太极,由清代杨澄甫定架,该拳中正安舒,绵里藏 针,充满魅力。石再贤是在佛山一家米铺打工,区荣钜于是与麦益铸、冯雏仪等 人商量,一起师从石再贤学拳,就这样,佛山有了第一批学习杨氏太极的学生。

在区荣钜的发动下,曾根、潘炎流、林志雄(林君选儿子)等加入学习杨式太极 拳的行列。抗战胜利后,佛山精武体育会恢复活动,在纪念霍元甲诞辰活动中, 区荣钜邀请了石再贤到会内做现场展示,让更多的人了解这种拳术,杨式太极拳 遂由精武会向社会推广,延续至今。

1946年,杨守中先生在广州大佛寺教拳,区荣钜便前往广州,拜在杨守中先 生门下继续深造,每周往返于两次广佛两地。1947年,他曾往香港拜访董英杰先 生,得其指点,此后数十年研练不綴。1953年起,区荣钜开始传授太极拳,1957 年,区荣钜以太极拳参加中华人民共和国成立后佛山市组织的第一次武术观摩 赛,获太极拳剑第一名,同年参加广东省传统武术观摩赛,获得第三名,以代表 武术广东团成员赴北京参加1957年全国射箭武术观摩大会,荣获第三名。他以毕 生钟爱的传统杨式太极拳为佛山争得了荣誉。在区荣钜等人的积极推动下,杨氏 太极拳在佛山传播面很广,区荣钜2012年去世,历年统计,他的学生有万余人, 徒子徒孙遍及海内外。

四、20世纪50年代传入的张金龄太极拳

20世纪50年代,又有一种太极拳流派传入佛山,那就是张金龄太极拳,它既 有杨式太极拳姿势舒展、身法中正,也有吴式太极拳松静自然,重柔善化,还有 李式太极拳体松缓慢、连贯灵活的特点,在拳术运用上以静伺动,先化后打,趁 势借力,即化即打,腾挪闪战,不化亦打。讲究稳、圆、匀、柔,其拳法要求太 极“用意不用力,运动绕螺旋,内外重六合,源泉在丹田”。张金龄太极拳既有 各式太极拳共性,又独具特色。

(一) 张金龄太极拳的始创

张金龄太极拳创始人是清末民初的云南太极一代宗师张金龄先生,人称“张 太极”。

张金龄( 1877—1960),字寿轩,河北宁津县张家寨人。自幼从父亲张宏 生( 1853—?)(李瑞东弟子)学习太极拳,后拜在吴式太极拳创始人吴鉴泉 (1870—1942)和李式太极拳创始人李瑞东(1851—1917)门下苦练,系统继承 李瑞东医术。张金龄将平生所学融会贯通,熔冶一炉,逐渐形成独具个人风格特 色的太极拳,他年轻时便成名于京师。因为战乱,张金龄于1930年携大弟子周瑞 木,经长沙、贵阳至昆明行医授拳并定居,在昆明维新街开设骨科中医诊所。张 金龄是太极拳传人云南第一人,是云南太极拳发展史上一个里程碑式人物。在全 国也有众多弟子,如台湾五柳堂创始人陶炳祥、台湾高子安、广东佛山黎日晴、 四川宋金辉、湖南黄尧熙、河北高瑞奇等。

(二) 张金龄太极拳在岭南的传承

将张金龄太极拳传人佛山的是黎日晴。黎日晴(1908—2003)广东南海人, 世居佛山,自幼喜爱武术,1927年加入佛山精武体育会习武。1929年毕业于佛山 精武会武术科高级班,擅长黄河、长江、鹰爪、螳螂等各派拳术器械。1930年担 任佛山精武会会务主任兼武术教练。1932年派驻广西龙津县青年园乐会任武术教 练。抗战期间,为避战乱举家迁往云南昆明。1944年黎日晴在昆明大明湖畔偶遇 张金龄,得知张金龄乃云南太极名家,慕其太极拳艺,拜于张金龄门下系统学习 太极拳。1958年黎日晴回佛山定居,在佛山传播张金龄太极拳。

20世纪50年代至70年代,

黎日晴曾在佛山新广场开设多 个张金龄太极拳学习班,1986 年,黎日晴参与佛山精武体育 会复会工作,除了传授精武十 套基本拳之外,把张金龄太极 拳传授给会员,受众达千人次 之多。张世明、黎英华弟子中 陈健志、黄清豹、何健、许凤 金等人较为突出。何健、许凤 金、黄清豹在第六届世界太极拳健康大会上以张金龄太极拳获得太极拳项目多个 奖项。

五、20世纪60年代后推广简化太极拳

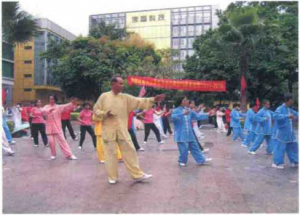

1952年6月,毛泽东主席题词“发展体育运动,增强人民体质”,并提倡: 做体操、打球类、跑歩、爬山游泳、打太极拳。在毛主席的倡导下,太极拳运 动在全国得到了广泛的开展。20世纪60年代,国家体育局在全国范围内推广简

套路,对改善国民体质发挥了较好作 用。在其后的几十年中,简化太极拳 推广流行之迅速,学练人数之多,也 是其他拳种无法比拟的。它的优点是 简单明了,动作整齐划一,美观大 方,易学易练,真正起到全民健身的 作用。

六、20世纪80年代传入陈式太极拳

陈式太极拳是各式太极拳运动之拳宗,发端于河南温县陈家沟,世代相传, 直至20世纪七八十年代才逐渐向全国推广。,1957年,佛山李佩弦以领队成员之一 组织广东武术队到北京参加全国射箭武术观摩会,曾一度与来自陈家沟的太极名 师有过接触。但陈式太极拳真正传入却是80年代中期,当时佛山一名叫陈勇军 的武术爱好者到了河南温县陈家沟,向陈家沟第十八世嫡孙、陈氏太极拳第十二 代传人陈有芹学得陈氏老架一路,回禅后在小众朋友范围演练,引起大家的兴 趣:,1987年,陈勇军邀请陈有芹来到佛山,陈式太极拳那刚柔相济、神气鼓荡、 顺逆缠丝阴阳变换的武术风格,为佛山太极拳运动爱好者带来了新的春风。

1995年,陈友芹的弟弟陈友华来到佛山精武体育会,在副会长黄颖心、郑玲和佛 山太极拳研究会会长曾坤的帮助下,由佛山精武体育会招生,以佛山乐园为训练 场,举办首届陈式太极拳培训班,自此陈式太极拳在群众中普及开来。许多陈氏 太极名家先后到达佛山,长期寓居教学,如陈有芹、陈绍雷、陈根全等,他们共 同为陈式太极拳的传播发展付出了辛勤的汗水。

七、太极拳竞赛全国推广

20世纪80年代,太极拳、剑、推手比赛是唯一以拳种单列的全国比赛。 太极拳是一个优秀的传统拳种,它具有较高的健身价值,具有完整的理论体 系和丰富技术内容,训练方法系统科学,民间流传广泛,群众基础好,具备 单独举行比赛的条件。与此同时,太极拳在国际上深受各国人民喜爱,发展 迅猛,引起了我国武术界及领导部门和有识之士的关注,于是在1984年采 取措施,加强了太极拳训练、竞赛等方面的工作。1986年,国家体委正式 将太极拳、剑、推手单列为全国正式比赛项目,每年举行一次。竞赛的项目 分为三类,(1)太极拳。分为42式,即杨式、吴式、陈式、孙氏太极拳等。 (2)太极剑竞赛套路。(3)太极推手。为了适应竞赛和推广的需要,促进

八、佛山市太极拳协会创立

(_)太极拳协会创办经过及组织架构

在国家和广东省体委的引领下,太极拳竞赛套路的普及推广和全民健身运 动成为我市武术体育的重点工程。佛山市太极拳协会的前身是佛山市太极拳研究 会,自1993年11月28日成立,是佛山市在册登记的社会团体法人,由佛山市太极 拳爱好者自愿组成的非营利性社会组织,主要业务范围是对会员开展各种太极拳 培训班、普及推广太极拳、开展太极拳研究和交流活动。第一至第七届理事会会 长曾坤( 1993—2016),第八届即现任会长曾秀珠(2016年至今)。现届理事会 成员72人,由省市全民健身运动专家、医学界专家及来自社会各界的太极拳爱好 者组成,本科学历以上和中高级专业技术人员约占10%,佛山市在册体育服务志 愿者约占25%。在册会员近3000人,累计会员近万人,其中有广东省体育经营专 业技术人员资格证35人;中国武术段位36人(六段2人,五段3人,四段1人,三 段30人);各级社会体育指导员77名(国家级2名,一级31名,二级22名,三级 22名);累计培养考评教练人员151名(国内教练100名,辅导员46名,法国教练 5名);累计开办学习班1705期,近6万人次参加。

到了 20世纪80年代末,已有很多省市成立了太极拳协会,并定期举办太极拳 比赛,甚至组办起太极拳国际邀请赛。佛山市的太极拳运动发展更是喜人,群众 晨运多以太极拳为主,多次举办的太极拳武术比赛,参赛人数都过百,水平不断 提高,参加广东省武术比赛的太极拳选手也获得很好的成绩。为了使佛山市太极 拳运动进一步发展和普及,便于国内外同行交流经验,不断提高运动技术水平, 扩大体育人口,增加人民体质,丰富人民的业余生活,曾坤师傅及张志纯、欧 兆光等武术教练于1991年底开始努力筹划组建太极拳会。行动得到佛山市老干活 动中心、市建设银行、市总工会、市妇联及佛山乐园各方的大力支持。1993年6 月,由曾坤(时任佛山市武术协会副会长,全国优秀武术裁判员及辅导员)、欧 兆光(退休干部,太极拳辅导员)、张志纯(佛山市体育馆武术教练)、陈念恩 (获全省太极拳剑比赛第二名运动员)、吴宏章(时任佛山市老干活动中心副主 任)等人组成筹备小组,经佛山市体育委员会批复同意,并向市民政局申报,经

佛民社批复,获发广东省社会团体登记证,首批会员共108人(含名誉会长及顾 问),其中团体会员有佛山市老干活动中心、城区老干活动中心、市陶城干部乐 园、市工商银行老干活动中心及市无线电三厂共五个单位,并于同年11月28日在 佛山乐园灯光球场举行成立大会,标志着佛山市太极拳运动推广正式纳入组织化 管理,朝着规范、繁荣、有序的方向发展。后来因应形势的需求,于1998年并入 佛山市武术协会,改称佛山市武术协会太极拳专业委员会;于2012年再次改称佛 山市武术协会太极拳会;2015年11月,向佛山市民政局申请独立注册为佛山市太 极拳协会。

太极拳协会会址一直设在禅城区,其中1993年12月至2000年12月由佛山乐园 免费提供办公和活动场地,2001年1月至2007年10月在佛山新广场办公,2007年 11月至2012年6月在松风路52号14A办公,皆由廖礼强和叶婉薇伉俪赞助租用; 2012年7月至今,与佛山市健身气功协会办公室合用体育路1号十楼106室。现有 表演队训练基地四个:佛山市石湾区张槎镇东鄱小学、佛山市第24小学、佛山市 第10中学、南风古灶。2008年协会还建立了网站(http: //www.fstjh.com)。

太极拳协会由理事会组织执行会务,下设表演队和各片区、辅导站。理 事会成员和片长、站长由热心会员担任,各有职责但无报酬,全是义务承担责 任。现届理事会设有六个部门(办公室、组织部、拓展部、竞训部、信息宣传部和保健部)。表演队自1999年成立,队员保持约80人,由骨干教练和精英会 员组成,每周训练一次或以上,承担协会主要的展演和参赛任务,并宣传引领 群众向更善更美更健康生活做出良好典范。片区和辅导站点分布按拓展区域和 会员需求幵设,每个辅导站设固定负责人、教练,负责日常学习训练、会费缴 纳、物资发放、活动组织保障等等。现有9个片区共76个辅导站,基本遍布佛山 全市五区。

(二)佛山市太极拳协会所传拳术种类及引进佛山的渠道

太极拳协会建会以来发展壮大,经历了初期以免费学习班艰辛的开拓,到 深入村居,以妇女学校为试点,组织广大村居民众习练太极拳,以至逐渐走进企 业、校园、机关,吸引越来越多人学太极拳,让太极拳成为佛山市最具影响力和 号召力的群众性体育运动。近五年来,协会又将健身气功推广成佛山的全民健身 运动新宠。这些既是协会全体会员团结自强的结果,也是社会各方面人士倾力支 持、大力推动的成果,其中的主推力量有:各级政府部门如体育局、妇联、老干 活动中心、镇街村居社区提供的指导和舞台;兄弟拳会提供的技术交流和表演切 磋;佛山乐园、香港新丰天然健康食品有限公司、法国巴黎康乐太极会等企业团 体长期提供的场地、资金等支持;佛山市杰超广告有限公司每年为会刊印刷的尽 心相助;近年来广东宏宇集团除了提供强大的资金和场地支持外,更多的是站在

全面提升佛山功夫品牌的角度,统筹投入文化策划专家团队

太极拳协会推广拳种有传统的太极拳套路,也有国家体委、国家体育总局推 广的基

础和竞赛套路,其中传统的套路主要是21世纪20年代初随着精武体育会社 团传入,加上首任会长曾坤师傅的不断创编,协会现在教学及表演的各种体育健 身运动套路已有49套。

(三)佛山市太极拳协会传授拳术方式

尊师重道是协会教学与传统师徒传承最一致的要求,不同的是,协会秉承 精武体育会精神,“摒弃门户之见”,对优秀传统武术项目兼并包容,倡导教 学双长,注重根据学员的群体性和个性施教培养。协会设有教练考评制度, 会员骨干学习规定套路经考核合格后由协会聘为教练。教练的后续教学培训主 要通过老一辈拳师,其中主要是曾坤师傅言传身教,也有请来如王二平、梁小 葵、牛爱军等名师教学。协会推广的每个拳种套路必先由协会教练推广,经过 考核及格,然后由教练到辅导站及会外推广。自1993年我国推行社会体育指 导员技术等级制度以来,每年都鼓励和组织骨干会员积极参加各级培训考核, 为社会输送体育技术人员,主动承担发展社会体育事业的责任。协会的教学主 要采取培训班形式,以会员制推广,收费标准坚持普惠性,从建会初期的免费 开办学习班,到后期的以基本保障教练交通和茶水费用为限,会员每人每年缴纳低额会费即可享受学费8折,并有运动衫等实用的纪念品回馈,年长会员还 有更大的优惠甚至免费,同时还因应各时期体育部门推广的健身项目,保持不 少公益免费推广学习班,20多年来,一直让广大佛山市民受惠,被广大市民 称颂。

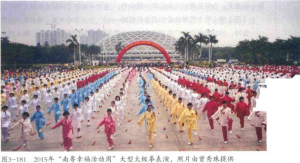

佛山市太极拳协会各组织架构分工明确,配合有度,不断吸收有能力的年轻 会员进入理事会,带来的发展思路和管理理念,各类活动的组织和通知通过片区 辅导站层层落实,充分发挥各片区骨干会员的作用,承办策划和组织千人以上参 加大型体育推广活动是协会的强项,年度会庆活动多结合承办或参加大型全民健 身运动主题演出,总能得到相关部门和企业单位的大力支持,办成深受好评的佛 山体育盛事。协会还与镇街紧密配合,多年为禅城区祖庙和张槎街道、顺德区乐 从镇和陈村镇、南海区狮山镇和桂城街道等各项文化体艺活动做表演嘉宾,活跃 社区文化。从2001年参加佛山市第五届运动会开幕式、2002年的“珠港澳太极拳 群英会”及“全国女足一品黄山杯锦标赛”开幕式开始,到2007年参加1.8万人 的吉尼斯太极拳展示、2011年佛山市第三届机关运动会开幕式、禅城区每年度全 民健身日活动、2014年佛山市全民健身日暨第15届体育节活动启动仪式,2013年

佛山的5000人咏春表演、2015年承办佛山市“南粤幸福活动周”全民健身系列活 动、2016年承办全国百城千村健身气功交流展示系列活动大赛广东省启动仪式, 并与佛山市武术协会鹰爪拳会联手佛山市七大武术非遗项目在南风古灶进行现场 展演等,协会创编的太极拳械、健身气功等大型武术展演享誉省内,在全民健身 表演的舞台上独领风骚,2014—2015年更是连续受到国家体育总局健身气功管理 中心的嘉奖,为打造佛山功夫品牌不遗余力。

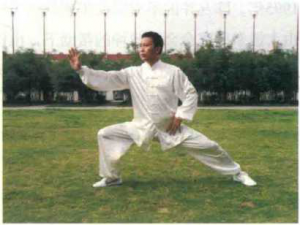

(四)佛山市太极拳协会创会会长曾坤

曾坤,1928年出生于广东省佛山市。1947年加入佛山精武体育会,师从河北 著名鹰爪拳大师刘法孟学习鹰爪拳。1949年受聘为佛山精武体育会助教。曾任佛 山市政协委员、广东省武术协会委员、佛山市武术协会副会长、佛山精武体育会 副会长、佛山精武体育会永远荣誉会长、佛山市太极拳研究会会长、佛山市武术 协会太极拳会会长、佛山市武术协会鹰爪拳会会长、佛山市太极拳协会永远荣誉 会长,国家一级裁判员,国家武术段位六段。1985年被评为“全国体育优秀裁判 员”,1986年被评为“全国优秀武术先进工作者”,同年全国武术挖掘整理工作 中被评为“先进个人”,1994年被评为“广东省武林百杰”。20世纪50年代先后 跟随吴公藻、黄啸侠、邓锦涛、杨振铎等前辈学习吴式太极拳、达摩剑、侠家 拳、杨式太极拳械等。后得鹰爪拳大师李佩弦指点,继续深造鹰爪派罗汉拳和连

浏览3,243次