在长洲养病期间,刘法孟深恐鹰爪拳绝技在自己手上失传,便决心把多年习 武心得写下留与后辈,终于写成了《少林鹰爪翻子拳术大观》、《鹰爪门一百零 八擒拿术》、《鹰爪连拳五十路》一年后,刘法孟觉得身体情况有所改善,便出任电车福利研究体t会国术班教练。之后又和螳螂派的黄汉勋、北派的袁楚材 联合组织“南北拳术归国劳军团”,参加台湾举行的国术比赛,逗留月余,满载 而归。此时,因酒楼总会会所改建,国术班停办。但刘法孟对于发扬鹰爪拳的雄 心未尽,最后在香港九龙旺角通菜街五十号A三楼,找到合适地方,创办“鹰爪 健身院”,自己亲任院长。丨%4年肺积水复发,3月17日那天,不幸逝世,享年 62岁。

李佩弦

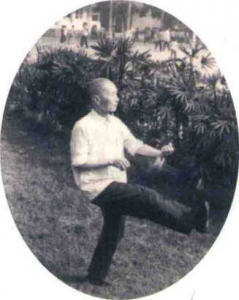

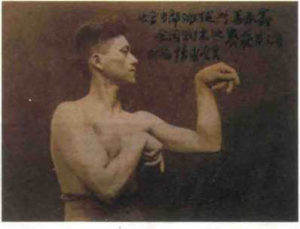

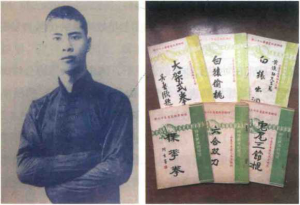

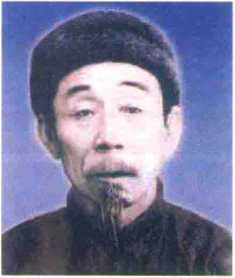

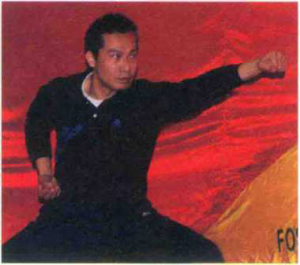

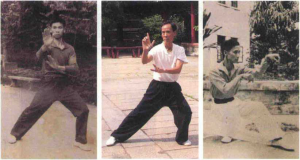

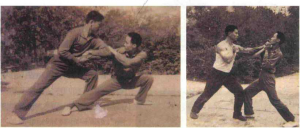

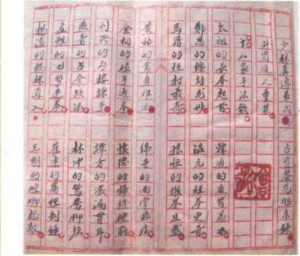

李佩弦(1892—丨985 ),祖籍广东新会,世居南海佛山镇,父亲李学云在他 出生仅六个月时去世,靠母亲冯氏勤劳的双手抚养成长。李佩弦喜爱武术,少 年时代曾学过客家拳,艰苦的家境令他较同龄人成熟,个性沉稳坚毅。15岁綴学 远赴上海,在亲戚经营的摄影店当学徒,由于勤奋聪颖,很快就掌握了各种摄 影技艺。1916年加人了上海精武会,刻苦好学,是会内武术小团体勤学会的成员 之一丨919年跟随陈子正学习鹰爪拳。经六年系统训练,获高级毕业证书,曾在 1919年被派往上海同济大学教授国操。他沉稳干练,深得陈公哲、卢炜昌等主事 者器重,是会中的骨干。从1923年至抗战前,李佩弦历任上海精武会干事、摄影 部主任、舞蹈部主任,上海派驻佛山精武会国操部、游艺部主任,1926年为南中 精武主任联合会(下辖广州、佛山、梧州、香港、澳门)委员,1928年任上海中 央精武会派广西梧州精武会特派员1929年起,随卢炜昌率领的中华国术马戏团 赴东南亚各国表演,参与创办暹罗(今泰国)精武分会,曾在星洲(今新加坡) 女会、印尼泗水、暹罗坤德和明德两校等国内外精武分会开展中华武术宣传以 及教学活动,足迹遍及半个中国和东南亚各国。参与《佛山精武月刊》、上海 《精武画报》编辑工作,1937年抗日战争全面爆发后,在广州武术协会主办抗日 杀敌大刀队,曾被列为中央精武会的后继接班人。1924年,由精于摄影的李佩弦 为陈子正拍下他本人亲自示范的鹰爪连拳五十路、行拳十路照片千余帧。其中行 拳十路由黄维庆笔述,李明德、李佩弦制图考证于1927年8月30日在上海《精武 画报》第二期开始连载,可惜因战事影响,至20世纪30年代初仍未刊完,只刊登 了三分之二,这批照片成为鹰爪门有史以来最为珍贵的文化遗产之一c直至1986 年,李佩弦参照陈子正行拳十路照片以及《精武W报》连载的材料,重新整理出版《鹰爪派翻子门十路行拳》一书,该书是目前同类著作中最接近陈子正技法 的版本。1947年,李佩弦举家移居广州。中华人民共和国成立后,在广州传授武 术。1957年,他率领广东武术队参加在北京举行的全国武术评奖观摩会。1958年 任广州市武术协会副主席。1959年,任广州中医学院体育教研室主任,创建广州 中医学院武术队,在同年举办的广东省第二届运动会中担任武术项目副裁判长。 1961年,应聘到广东省高教局、卫生局联合主办大中学生气功训练班任教,学员 3000余人。1982年任广东省武术协会副主席。1985年在广州病逝。李佩弦善于总 结实践经验,著述甚丰。早年在上海精武会参与《潭腿挂图》、《硬捶图说》 和《五虎枪》的编辑出版;1960年编著《八式保健操》和《气功大成》;1962 年、1977年编写《易筋经》、《八段锦》两书,均由人民体育出版社出版;1982 年起,在《武林》发表了《少林合战拳1-4路》、《少林大战拳1-2路》;《精 武体育会简史》刊登于1983年的《体育文史》;1986年,李佩弦又与简世铿合著 《鹰爪派翻子门十路行拳》。此外,他在《新中医》、《上海体育史话》、《广 东体育文史》、《羊城晚报》等报刊上发表了数十篇文章,遗作尚有《气功概 论》、《少林五路拳》等书稿

六、佛山市武协鹰爪拳会

20世纪末,鹰爪拳在佛山传承日渐式微。为改变鹰爪拳的传承现状,促进

鹰爪拳在佛山当地的传承与保护,2009年起,曾坤与弟子一起开始着手整理佛山

鹰爪拳的历史资料。2012年,曾坤、’陈健志、曾秀珠等发起创办佛山市武术协会 鹰爪拳会,多方联络同门,积极搭建平台,使得鹰爪拳在佛山的传承发展如枯 木逢春,焕发生机。2015年佛山鹰爪拳被列为佛山市第五批非物质文化遗产项目

名录。

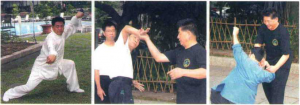

为了在青少年中开展鹰爪拳的传承工作,佛山市武术协会鹰爪拳会大力推 动鹰爪拳进校园活动。从2009年开始至今已在13所大、中、小学校〔佛山市第 二十四小学、怡东小学、佛山市实验学校、佛山市协同(国际)学校、澜石小 学、下朗小学、大富小学、铁军小学、佛山市顺德区明德小学、南光中英文学 校、中山大学附中三水实验学校、佛山市第三中学初中部、佛山科学技术学院〕 开展鹰爪拳教学活动,建立起佛山科学技术学院、南海桂园苑、南海大湿地公 园、佛山市第三中学初中部、顺德碧江五间祠、佛山市禅城区怡东小学、叠滘茶 基村七个传承训练基地。由于工作突出,2016年佛山市武术协会鹰爪拳会、佛山 鹰爪拳南海传承训练基地被授予武术进校园示范单位称号,佛山市禅城区怡东小 学、南光中英文学校、佛山市第三中学初中部被授予武术进校园示范学校称号。 2016年11月17日由曾坤弟子陈健志、何健、许凤金作为发起人,联合佛山本土三

大鹰爪拳宗支(刘法孟宗支、李佩弦宗支、黄佰祥宗支)后人和传人在南海区民 政局正式登记成立佛山市南海区鹰爪拳体育协会。同年12月15日,禅城区祖庙街 道鹰爪拳会也相继成立。2017年,佛山市南海区鹰爪拳体育协会获得南海区武术 进村居示范单位称号,结对的叠滘茶基村、林岳居委会也获得南海K武术进村居 示范村居称号。佛山市武术协会鹰爪拳会、佛山市南海区鹰爪拳体育协会、禅城 区祖庙街道鹰爪拳会都是一脉相承,以传承鹰爪拳技艺为己任。近年来佛山鹰爪 拳传习者不断增加,鹰爪拳在佛山已深深地扎下了根,正在开花结果。

第五节螳螂拳

一、螳螂拳历史源流

关于螳螂拳产生年代,目前有三种说法,一是马成鑫《螳螂派拳术缘起》一 文中载是源于宋代王朗,“吾派之鼻祖王朗,宋人也”另一说是明末清初, 同为王朗所创;再一是清代,创拳者也是玍朗。18经螳螂门中人查证,王朗是山 东栖霞人,姓于名七,曾投少林习艺,一心报效国家。无奈清兵入关,报国无 门,以王朗之名隐迹于崂山。这也是说,王朗活动于明末清初时期。相传他在山 东崂山某寺庙与住持师兄研习武艺,然而每次交手,王朗屡被师兄摔于丈外,王 朗暗下决心,誓要苦练取胜。一日,师兄出外云游,王朗到寺后林中闲游,忽闻 小虫悲鸣,回头一看,只见蝉与螳螂斗,蝉虽大,但不敌瘦小螳螂,王朗见螳螂

进退有度、两臂爪运用迅速灵活,似有拳理在内,于是捉几只螳螂返禅房畜养, 从螳螂动作中悟出“七星螳螂”拳法。几年后,师兄云游返来,再约王朗比试, 谁知一交手,师兄相反被摔于丈外,惊问其故,王朗以实相告,师兄“乃叹向者 授受虽各有心,终不若一时顿悟之有得” '后来,王朗在一次远游途中,看见 一只猿猴用双手摇撼一棵大树,左右旋转,进退甚有法度,他欣然开悟:“螳螂 有拳无步,猿有步无拳,合斯二者,便自成家。”此后又融合宋元明三个朝代 十八家法的精华,创出了螳螂拳。

螳螂拳在民间历代流传,至清代乾隆、嘉庆年间为山东莱阳升霄道人所得,

“拳勇者,盖出古步战,而历世益精。莱阳清乾嘉前,源流莫详……自乾嘉以 来始稍稍可知云,而地、长拳、螳螂三派为著……长拳派者,盖始于道士许青 云” •'升霄道人将螳螂拳传与李之箭(1810-?),李学成后在济南设镖局, 以“闪电手”、“快手李”名驰大江南北,曾在福建闽侯担任抚台护卫。光绪三 年(1877 )告老还乡,他没有子嗣,因此遍觅贤者以继承其技,在山东福山得闻 王云生善拳法,于是登门了解王师承,并让他演习技艺,李之箭看完后,没有说 一句赞扬的话,这令王云生感到很不服气,当即要与李之箭较技。几个回合,都 败下阵来,此时王云生才知道眼前是位真正的高手,于是拜李之箭为师,历数 年,尽得其技。李之箭找到继承者之后,亦云游访友北去,王云生所传授的门 徒,按身材素质因材施教,使该拳种后来发展为七星螳螂、梅花螳螂,六合螳螂 三大流派。

王云生门下习七星螳螂拳较有成就者,就是大弟子范旭东。范旭东是清代 末年山东烟台大海阳村人,拳风刚烈,擅长铁砂掌:曾在霍地市受武术界人士公 推,应战俄国大力士,大胜而归,使七星螳螂拳名声大噪,范旭东入室弟子主要 有五名:(1)大弟子郭嘉禄,山东莱阳人,早卒。(2)二弟子杨维新,山东蓬 莱人,曾在上海精武会和山东会馆任教。(3)三弟子林景山,山东莱阳人,曾 在天津赭玉璞手下任教官,后继承其师范旭东的武馆在烟台任教。(4)四弟子 罗光玉(1889—1944 ),山东蓬莱人。(5)五弟子王传义,是王云生的孙子, 曾在上海精武会和山东会馆任教八年,〗952年开始在大连设馆任教

二、螳螂拳南传发展

1919年,上海精武体育会为扩展武术教育,

在全国招聘知名拳师到会中任教,主事者仰慕范 旭东大名,请他南下主教,范旭东说自己年事已 老,推荐第四弟子罗光玉前往。罗光玉与鹰爪 派陈子正、少林派赵连和并称为“精武三大名 师”,为螳螂拳的发展奠定了由北而南、由东而 西以至南洋群岛的重要基石,可谓影响深远。

关于罗光玉生平事迹,其弟子马成鑫的《螳 螂拳术源流》中记载甚详:

罗光玉,山东蓬莱人也。躯干雄伟,目炯炯有神,豪爽之气溢于眉 宇,风骨棱棱,襟怀落落,待人接物蔼然可亲而不着形迹,此盖侠有生 以俱来者也。先生年少多病,足软不良于行,复染肺病。医曰:“是宜 勤习运动,否则子疾莫由己也。”遂蓄志习拳,受业于螳螂派范旭东之 门。同学以其弱而轻视之。先生意志坚定,殊不介怀,且因是毅然而下 苦功。数年之间,不独宿疾顿除,而技亦大进。其师以其可造也,更悉 心为之指导。先生勤敏过人,阅数年,而得传其衣钵,时年才廿五耳。 后漫游至奉天,为当地人士邀请教授拳术。从之者既众,遂招某老拳师 之忌,思有以挫辱之。一日,突约同某拳师莅先生馆中,不数言,遂向 先生进迫,先生察其来势,知蛮横不可理喻,乃静观其变,讵甫交手, 二人即被伤眼创额,倒地不能兴。由是轰传遐迩,人皆以罗四爷称而不 名。后数年,先生转而业商,营旅馆于春申江畔。旋以所业非志,拟将 其早日结束。适上海中央精武会,方致力于延榄国术名家,期作扩大精 武主义宣传,苟非有真实功夫与声望,不但不足以资号召,且贻误后 辈,良非浅鲜。于是聘请先生为国术教师,与故陈子正先生,及现任职 中央精武赵连和先生齐名,同称精武三大教师。先生任职中央精武十有二载,培就人才济济有众。民十八年( 1929),南京举办全国国术比 赛,及沪市国术比赛,先生遣起高足马成鑫、陈振仪二君代表出席,两 皆荣获优等奖•,洵盛事也。其他任职军旅教官者,有邹君喜功,潘君鸿 昌等。任精武教师者,有于君乐江,范君永振,张君宝厚及陈君振仪诸 辈。迨“一 •二八”事发,中央精武会受创颇巨,各教师多暂行返里, 时香港精武会参事长谭君韩牲,久耳先生之鼎鼎大名,为现代不可多得 之国术专才,几经邀聘,始得其屈驾南来,先生做事认真,诲人不倦, 最难得者,能洗我国拳师从来陋习,不以自秘秘人,按步传授,故任职 港会甫两月,即将学员训练成军,且连获全港国术比赛团体赛冠军,及 广东全省国术公开比赛冠军。以三两月之短促训练,而两冠其军,为精 武生色多矣。先生为人深自谦抑,除授拳外,不轻以技示人,尝自言数 年后即息影家园,不复以拳技问世云。

罗光玉受聘于上海精武会后,培 育人才众多,在海内外影响非凡,其 传人有:马成鑫、邹喜功、于乐江、

林伯炎、范永振、陈振仪、崔魁三、

崔寿亭、张宝厚、迟伦之、郭祖强、

黄汉勋、黄锦洪、潘鸿昌、郭子硕、

梁振声、黎日晴、朱明生等。其大弟 子马成鑫曾获民国时期第六届全国国 术竞赛冠军。陈振仪也获得优胜奖。

范永振、陈振仪、于乐江、邹喜功曾先后到佛山精武会传授螳螂拳。

三、螳螂拳传入佛山

1921年佛山精武会成立后,国术一门由上海精武会选派教员任教,1923年, 上海精武会选派李佩弦为佛山精武会国操部主任,李佩弦在上海曾师从罗光玉学 习

螳螂拳,李佩弦到佛山任职,除教授精武十套基本拳术外,螳螂拳已初步有

传授。由于从习者众,为了加强螳螂拳的教学,1927年佛山精武会向上海精武总 会延聘螳螂拳专项教员,罗光玉派弟子范永振到佛山任教早期佛山精武会

的会 员,除了精通精武基本拳外,螳螂拳传习甚为普遍,精武会自编的舞蹈,也将螳 螂拳的招式融人其中。

螳螂拳通过佛山传播到了广西,1925年,林君选受佛山精武会委派前往广 西梧州担任国操部主任,1932年,又委派黎日晴前往广西梧州龙津县青年园乐会

担任武术教练,螳螂拳也是必教拳种之一。同年,“一 •二八”淞沪抗战爆发, 上海沦为孤岛,国难当头,民不聊生,精武会务受到很大的冲击,此时,正值李 佩弦从广州返沪,要求总会派员支援佛山精武会建设,罗光玉受命到广州,传授 幢螂拳,罗光玉又先后派于乐江、陈振仪、邹喜功到佛山继任教练。陈振仪本是 佛山人,他16岁时随马成鑫一起参加全国国术考核,一直追随罗光玉南下广州、 香港助教,成为当地著名的拳教师。佛山的精武会员在教练的带领下,也得到了 罗光玉的悉心教导,培养出一批佛山精武教练人才。计有何心平、蔡丽秋、梁冠 南等,其中成就最著者当属梁振声和朱明生,目前佛山传承七星螳螂拳衣钵的群 体,大多是他们的弟子或再传弟子。

罗光玉后到香港任教,以其特有的训练方法,在很短的时间内,使一批学 员的武学水平迅速提高,在香港举行的武术比赛中获得集体第一名;罗光玉的学 生中,出生于南海的黄汉勋,先是由上海精武会派往汉口精武会任教,后随罗光 玉到香港,将罗所传的螳螂拳汇编成几十种套路图书出版,使螳螂拳技艺广为传 播,并影响到东南亚许多国家。

20世纪50年代至90年代,七星螳螂拳在梁振声师傅、韦锡鸿师傅和其他师傅 的努力传承发扬下,不少爱好者踊跃学习七星螳螂拳,成为当时佛山的一大拳种。

2009年3月,七星螳螂拳大师钟连宝师傅追随罗光玉的足迹,开始在佛山传 授七星螳螂拳,钟连宝师傅的到来,使佛山七星螳螂拳的传承和发展推向又一个 高峰。

2010年1月23日,在钟连宝师傅的倡导下,佛山市武术协会螳螂拳总会和佛 山市武术协会国际七星螳螂功夫联合会佛山分会正式成立,积极推广七星螳螂 拳,学习和爱好七星螳螂拳的人数越来越多。

2015年10月31日至11月1日,在佛山新城中欧中心,两会协同佛山新城政 府、禅城区武术协会和佛山新城、乐从镇武术文化协会举办了佛山市第一届国际 螳螂拳大赛,来自中国各省市和香港、台湾,以及意大利、俄罗斯、马来西亚等 地方的螳螂拳顶尖运动员参加了本次大赛:

2008年开始到现在,两拳会分别曾在佛山第十中学、东平小学、张槎中学、 佛山第二十四小学、石湾第二小学、广州真光中学传授武术。佛山螳螂拳的传人 正不懈地努力把中华优秀武术拳种螳螂拳发扬光大。目前,七星螳螂拳传遍中国 各省市和香港、台湾及菲律宾、马来西亚、俄罗斯、德国、意大利、法国、比利 时、美国、澳大利亚等国家和地区,成为世界上较有影响的拳种之一。

四、螳螂拳在佛山主要传承脉络

第一代:李之箭。

第二代:王云生。

第三代:范旭东(范翔生)等。

第四代:林景山、罗光玉等。

第五代:(1)林景山支线——钟连宝等。

(2)罗光玉支线——范永振、马成鑫、邹喜功、于乐江、陈振仪、梁振 声、黎日晴、朱明生等。

第六代:(1)范永振、马成鑫、邹喜功、于乐江、陈振仪支线——精武会 众人。

(2)梁振声支线——罗荣强(卖鱼强)、何嘉诚、梁锐发、麦守仁、劳伟 晃、关美玲、麦国炽、吴志强、邱永暄、顾鸿民、韦锡鸿、何其炽、韦锡辉等。

(3 )黎日晴支线——陈志勇、冯耀伦。

朱明生支线——朱衍、何福耀、张学东、朱义声、麦树伟、招伟能、 陈健君、陈健华、张贵忠、朱江、黄志基、成英广等。

钟连宝支线——陈灿明、易照宜、欧志刚、刘世清、潘锡顺等。

第七代:(1 )麦国炽支线——吴祖伟、吴祖耀、李嘉维等。

顾洪民支线一一王普丰、雨农等。

何其炽支线——谭振杰、尚中山等。

韦锡鸿支线——谢庆添、陆昌、杨润禧、罗润锦、梁宝章、韦锡强、 黄桂华、黄桂新、杨荔垣、曾碧云、陈展雄、吕兆棠、黄立忠、陆耀荣、杨佳 成、邝锦耀、余耀泉、马长成、邓锦明、招雄锦、邓锦强、邓建新、何明亮、江 渊明、易照宜(20世纪70年代师从韦锡鸿,2009年再从钟连宝)、黎国伟、陈志 红、梁桂森、梁健航、骆超华、梁建材、黄添森、杨子江、陈辉、周润锦、麦 炼华黄志铿、叶志军、邓细苏、阮定祥、冯乃雄、邓建勇、周文祥、霍海、袁江 锐、何国强、祝锡雄、陈灿明(20世纪80年代师从韦锡鸿,2009年再从钟连宝)、 陈伟平、李钜亮、梁广森、黄赞波、洪春阳、梁奔、游震东、麦启迅、黄树民等。

朱江支线——霍东宇、朱振飞、程博文、李其聪、周顺颜、肖嘉辉、 林志彬、陈景石、卢力奇、张义先、何兆根、黄碧金、赵稀、何伟昊、霍嘉 俊、范围天、曾文浩、陈浩南、许海青、吕志勇、周伟林、周伟枝等。

刘世清支线——黄支兴、小范、麦海明等。

第八代:陈灿明支线——陈仲骞、蔡俊庭、赵启弦、李大为、张永斌、伏开 师、秦宇轩、岑树强、黄凯龙、陈楚峰、郑伟聪、程欣吾、李健雄、梁贵波、范 健宏、梁海明、冯瀚文、陈运豪、李铭雄、卢四根、李伟华、黄锡林、张辉、齐 鸿凌、潘嘉怡、李碧琳、李国良、陈伟豪、刘旭辉等。

五、螳螂拳佛山名师录

1.梁振声

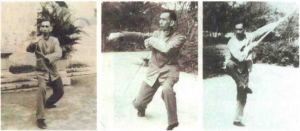

梁振声U91Q-1973),另lj名球石、虬石,祖籍南海里水,居佛山筷子路。 他出身于武术世家,祖辈以走镖为业,家境殷厚。振声年幼时体弱,经友人介绍入

精武会习武强身,当时上海精武会委派于乐江在佛山精武会传授螳螂拳,振声先 为于乐江学生,后经于乐江介绍,拜罗光玉门下为弟子。其后延请于乐江在家奉 养多年,刻苦勤奋,用心钻研,终得螳螂拳术真締,成为佛山螳螂拳一代名师。

梁振声不以一家拳术而自满,他博采众长,兼收并蓄,注重武德修养,团结不 同门派,深为武术界同仁称道,中华人民共和国成立初期曾任佛山市武协主席、 武术裁判等职,为响应国家“发展体育运动,增强人民体质”的号召,积极推广 普及太极拳等运动,开办各类武术培训班,为佛山武术体育事业的发展贡献良多。 较有成绩的学生有韦锡鸿、罗强、麦国炽、何其炽、麦守仁、梁锐发、钟祺津、 顾红民、邱永暄、劳伟晃等人。

韦锡鸿

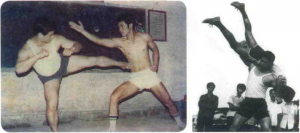

韦锡鸿,佛山人。20世纪60年代末,17岁的韦锡鸿拜入梁振声门下学习七 星螳螂拳经梁师悉心传授,得七星螳螂拳精髓,19岁已受其师委派只身到南海 西樵太平开班授拳,渐露头角。70年代初,韦锡鸿接任了梁振声师傅在佛山传播 七星螳螂拳的工作,曾在中山公园、第五小学、第四中学和第十中学等处传授螳 螂拳,从其学者约三千人次:经年磨砺,韦锡鸿将螳螂拳功夫练至炉火纯青,他 身高1.73米,体重190多斤,具有超强的臂力和指腕力,可以非常轻松地用左右 手的拇指和中指对扣着一支长1.75米的白蜡杆(棍末端的直径3厘米)的末端,

食指搭在上面,手心不接触棍的末端,直手臂平抬至与肩同高(棍和手臂与地平 衡),拿棍的手腕平直,手不震,棍不摆,有如用手指夹着一支快子似的。他武 艺高强,擅长搏击实战,出招速度快且狠,劲力脆、沉、重、透,反应也极快。 一首《太祖访友歌》是他的座右铭:“太祖长拳甚可嘉,天下云游访大家;鳌里 夺尊高一着,韩通从此把名扬;强中自有强中手,何须称强太自夸;郑恩旁观看 得破,通背猿猴更不差;通拳又被缠封打,只顾他人不显咱;寰中武士参不透, 深如东海乱如麻3 ”他钻研武学,以武会友,点到即止,武德高尚。70年代末, 韦锡鸿代表佛山参加广东省散打比赛,以绝对优势获得全场优胜奖,本应继续参 加在广西南宁举办的全国散打比赛,却因诸多原因未能成行,让他抱憾终生。

1985年,日本伊丹青年友好团到访佛山,当时两地初为友好城市。韦锡鸿师 傅应佛山市体委邀请,率领一众弟子,向访问团展示了多项武术套路,佛山深厚 的武术传统赢得在场嘉宾一致好评。1986年,韦锡鸿师傅协助黄颖心等老前辈, 参与主持重整佛山精武会,精武复会后,韦锡鸿率先在精武会内开班传授螳螂 拳,同时传授中国式摔跤。教学上,他耐心细致,对每个动作的高低和方位、劲 力的方向和力点都认真讲解和严格要求,还叮嘱他的学生要把功夫练好,练熟, 练精,练妙。教摔跤、擒拿、短打时,真正做到言传身教

钟连宝

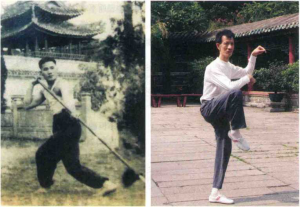

钟连宝师父,山东烟台人,自幼酷爱武术,自 1953年7月起拜范旭东第三弟子林景山为师学习七星螳 螂拳,经过数十年的刻苦训练和潜心钻研,传承了螳 螂拳法风格和技击特色,曾多次在全国及省市级的武 术比赛中获得优异成绩,多次在各类比赛中任裁判、 裁判长。如今,钟师父正不遗余力地推广和传播七星 螳螂拳,为挖掘整理和发展这份宝贵的民族文化遗产 作出艰辛的努力。

螳螂拳的步法要领有以下几种:

七星步者,挺身直腰,后足曲而立实地,前足斜伸,脚踭着地,脚踝 向内而护阴,脚尖向上而沟内,后手置于胸前,前手曲肱而舒肘,曲肱是防敌之 袭击,舒肘是隔开敌之进手,这一式终究为以防敌人之进攻起见,而故意给他进 攻的机会,等到敌人的手一到时,便扬手把他的手隔开,再乘机击之也。此时, 斜伸前面的一足,只须略一移动,即可变为进攻之势,而敌人便已入了重围,计 起此式实有以逸待劳之妙。

人环步的姿势,挺身直腰,两足曲如丁字式,前足着地而实,后足随 势而放进,脚踭离地,足尖着地而虚,目视前方,双手随势而变,以备敌人进攻 的时候,即用前足变成入环形,两手即乘势而进,那时候敌人没有不惨跌的。

中式的姿势与骑马式差不多,中式的略小而斜,两足尖着地而起劲, 其中奥妙之处,能上能下,进退如意,闪进踢跳,变化莫测,只要对方略露破 绽,则我之手足即可乘势而入矣,当时王朗氏能胜其师兄者,皆以此中迅雷不及 掩耳之手法而制之也。

(—)徒手拳术

崩步

螳螂拳第一套入门拳,其身形、步法灵活多变,刚手居多,脚法、步法较为 复杂,是刚多柔少的套路之一。

插捶

螳螂拳的入门拳,其手法凶狠、霸气,近身搏击手法灵活使人有防不胜防的感觉。

白猿出洞

螳螂拳中较高级的套路,其 身形步法快而灵活,长、短打兼 而有之,搏击灵活多变,肩、臂 皆能伤敌,脚法较多,近身搏击 时手脚齐施,使人无法防备。

白猿偷桃

螳螂拳的高级套路,它充 分发挥了螳螂的奋勇和躲闪的特 长,手发一招三变,快而不乱, 多用勾、搂、采、劈、膝、肘御 敌,尤其是近身时的锁喉招式, 泼辣而强悍。

(二)螳螂拳器械套路 双匕首、义合七星刀、燕青 刀、虎头双勾、扑刀、螳螂剑、 青风剑、穿林剑、昆仑剑、游龙 剑、猴棍、回环棒、梅花枪、六 合枪、九节鞭、三节棍等。

七星剑

螳螂七星剑具有灵动活泼、精巧敏捷、剑法多变、技击性强等特点,势若游 龙,伸缩自然,手腕柔如棉絮,略一回环,则上下皆顾,圆转自如。套路明朗紧 凑,步法较多,流畅无滞,富有很高的健价值。

回环棒

棒为棍的别称,拳谚有“枪扎一点,棍打一片”之说,在梁振声的弟子 中,得其螳螂拳器械上乘功夫回环棒者仅有韦锡鸿一人,他生前对该套路研练颇 具心得,由其弟子陈灿明保存了他的记录:“注意棍的技法讲究用棍顶之尖,发 挥长‘尖’的作用。点、崩也是用棍之长,棍之‘点’不像‘戳、扎’那样向前,而是直线运行,力达棍顶。点、崩之劲用得好,可点腕、击穴,常见厅效。 戳、扎、点、崩的棍法小巧、细腻,与宽广、粗矿的抡、劈、扫、挑相配伍,是 棍法的一大特点。”

六合枪歌诀

佛山梁振声门下弟子传承螳螂六合枪,流传歌诀:“展开解数亮银枪,奇门 枪法不寻常。黄龙出洞拦拿扎,徒步冲前锁喉枪。回头勒马抽弹法,黄龙出海取 胸膛。提膝翻身风扫叶,斜步压枪紧护裆。黄蜂人洞栏中刺,鹞子翻身挑点枪。 插步扎枪称漏隔,背后穿枪叶底藏。黄龙飞天星坠地,回身绕把缠封枪。退步 撩枪等鱼势,穿林鹞子短中长。蜻蜓点水合中点,到*枪败步取心窝。挑把进步缠 梭用,美女撑舟顾后方。撩把等鱼虚步站,担山赶日回马枪。平沙落雁蛇吐舌, 大蟒翻身凤点头。穿鱼仿似扎枪势,力劈华山虎负隅。扬鞭催马蛇伏地,绕把压 把缠封枪。巧女穿梭翻身转,横扫千军势莫当。练罢亮枪收势站,枪名六合世 间稀。

在配合螳螂拳套路练习之外,功力练习分为抓铁球、抓坛子、推砖或推哑 铃、拧千斤棒、拍打沙袋、皮条、插小豆桶、打踢吊沙袋、举石担或举哑铃等, 均是为了加强臂、拳、腕、指的力度、硬度、强度。

七、螳螂拳风格特色及技法

螳螂拳风格特色是刚柔相济,长短相兼,轻而不浮,稳而不滞,刚而不僵, 柔而不软,快而不乱,脆而不短。讲究长打短,快打慢,巧胜拙,硬欺软。要求 步到拳到,击手必连及步。每式动作都适于实用,贯穿紧凑,一气呵成。

螳螂拳史料《十八家手法歌》 中有载:“太祖的长拳起首,韩通 的通背为母。郑恩的缠封尤妙,温 元的短拳更奇。马籍的短打最奇, 孙恒的猴拳且盛。黄祐的靠身难 近,绵世的面掌飞疾。金相的磕手 通拳,怀德的摔捋硬崩。刘兴的勾 搂采手,谭方的滚漏贯耳。燕青的 占拿跌法,林冲的鸳鸯脚强。孟苏 的七势连拳,崔连的窝里剖锤。

浏览4,278次