二、白眉拳在佛山的传承与发展

白眉拳是南拳中独树一帜的著名拳种,上世纪50年代后期开始传人佛山,70 年代是发展高峰期,从习人员众多。在白眉拳的传播中,有两个人物是佛山人最 为熟悉的3

(一)仇太生——白眉拳传入佛山第一人

仇太生(1918—1979 ),高明西安崇北村人,自幼爱好武术,少年时随乡

中拳师习洪拳。十六岁随父到广州从事玉石加工,

期间跟随堂叔仇乌学习白眉拳,他勤奋用功,以棍 术最为得心应手,深得堂叔钟爱,其后,仇乌将他 推荐给自己的师傅夏汉雄门下深造白眉拳和跌打医 术。仇太生得夏汉雄悉心教导,又得夏汉雄师兄葛 肇煌指点无论武术和医术都有更深造诣。

抗战时期,百业凋零,仇太生与其父结束广 州玉石加工作坊,返回高明崇北村,在乡间行医为 生:光复后,民间传习武术风气再盛,仇太生开始 在高明西安、明城一带传授白眉拳兼行医,所传授 套路以器械为主,现在流传于高明的“蟠龙双头 棍”和“青龙左棍”,便是他当时传下。在此期间,他还应邀到三水白坭岗头村 传授白眉拳。

中华人民共和国成立初期,仇太生举家移居佛山。初在李子斌、黄精医馆 (现福贤路89号)坐馆行医,夜间小范围教拳帮补家用。1958年后,仇太生到升 平诊所(现升平路松桂里)当跌打医生,后转人普君诊所(佛山市第二人民医院 的前身)工作,他有丰富的临床经验,擅长医治扭伤和胸背内伤。仇太生行医之 外,对白眉拳的套路和功法有较深入钻研,上世纪60年代中后期,与刘少良接触 最多,交情最深。其白眉拳艺除传授儿子仇德基外,还有吕扬照、朱才兴、廖智 一、李荫祥、冯永强、陈三、剃头明、陈秋、梁裕熹、徐文正、欧念中等。仇太 生还热爱南狮技艺,打击“七星鼓点”也颇有名气。

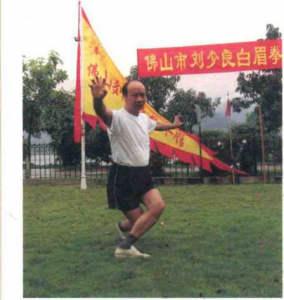

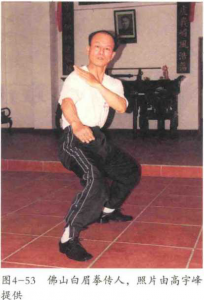

(二)刘少良一佛山白眉拳推动播种者

刘少良( 1905—1977),祖籍南海丹灶沙水,居佛山。早年曾在阳山、连县 工作,期间师从竺缘道长学得白眉拳上乘功夫,竺缘道长生平未详。1963年, 刘少良在广州机床厂病退回佛山。致力推广和传授白眉拳。他与同门仇太生为 挚友,经常共同研讨白眉拳法。刘少良在白眉拳传统功法外注重实战技巧,灵 活多变,风格凌厉。佛山白眉拳的推广在原来仇太生传授的基础上得到较大的 发展,70年代初期,曾有百余人在佛山灯光球场集体学习白眉拳的壮观场景。

就连仇太生也对刘伯的功夫敬佩有加,吩咐自己的儿子仇德基拜入他的门下

学艺。

上世纪六七十年代是佛山白眉拳发展繁荣时期,他们活跃于武坛,推动传 统武术的传承发展,卓有成效者,多为刘少良门下弟子。计有:刘伟基、刘伟 新、陈幼民、凌汉杰、仇德基、麦庆深、钟海洲、谢日华、黄志锐、张之荣、廖 智一、黄裕坚、凌细妹、刘浩锦、梁灼波、夏鉴成、吕扬照、朱恩、梁荣发、李 流开、梁国强、李仰坚、余锐培、罗强、周添庭、郭炳南、李宏英、郭炳明、李 永生、朱启帮、细虾、布伞能、陈达根、何伟镜、杨执锐、陈汝锦、刘伟荣、陈

镐、榻应勤、谢伟衡、邓振军、潘永雄、甘永、邓伟祥、吴润辉、麦鸣江、刘汉 光、陈树黎、陈澄耀、庞兆升、黄强、庞焯波、袁根、陈玉当、徐伟、庞国强、 杨锦、庞达铭、陈炎。2

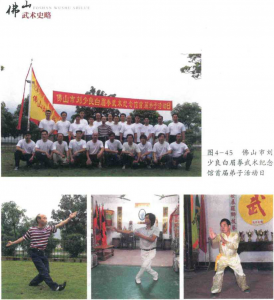

三、佛山白眉拳主要组织

白眉拳在佛山历经半个世纪的传播,习练者数以万计,成为佛山武术重要组 成部分,先后成立了几个主要的传播组织。

佛山精武会在1986年复会后,集佛山众多武术拳种于一体,积极发挥各个拳 种所长,培育青年一代的武术兴趣,推动佛山传统武术的弘扬和发展。1998年8 月16日,在刘伟基和仇德基等白眉拳传人的筹组下,在佛山精武会内设立白眉拳 研究活动中心,组织各种形式的演示活动,扩大传播受众面。自此基础上,1999

年11月3日,建立佛山精武会白眉拳武术馆,馆址位于佛山市新堤路,佛山白眉 拳的传授有了一个专门的训练基地。2003年5月1日,建立佛山刘少良武术纪念 馆,馆址位于佛山市石肯一村十巷。2009年6月,在佛山南海罗村开设刘少良白 眉拳馆。2010年11月,佛山市武术协会白眉拳体育总会成立。

此外,在南海区范围,1999年成立里水镇金沙洲白眉合劲道武馆;2004年建 立里水镇北沙武术醒狮馆;2006年成立西樵镇白眉拳会。白眉拳由佛山传人传播 于世界各地者,不乏其人。2009年,白眉拳列入佛山市非物质文化遗产代表性项 目,黄新健、黄国建各为该项目市、区两级代表性传承人。

四、南海区里水北沙武术醒狮馆

2004年4月1日,南海区里水“南海区里水北沙武术醒狮馆”成立。该武馆 前身是“南海区北沙鹤暖岗武术醒狮队”,传承白眉拳和传统南狮。

南海区里水北沙自民国时期已有洪拳、醒狮等传承,近年尤以白眉拳最具特 色。佛山市非物质文化遗产白眉拳项目代表性传承人黄新健、黄国建兄弟,其武 艺源自张礼泉一曾惠博一陈君侠一陈宗良一脉。

据黄新健、黄国建提供口述记录,民国时期,张礼泉在广州开设武馆期间, 遇到一位来自越南西贡市的华人曾惠博,曾惠博原籍广东省增城,自幼习武,内 功深厚,抗击力惊人,利用回乡探亲之机,率十几名徒弟到广州各武术门派挑 战,每战必胜,令当时广州武术界大为震惊。在友人的鼓动下,来到张礼泉的武 馆比试,结果被张迅速制服,曾当即跪下诚心拜求入门,被张礼泉纳为门下,追 随左右。

1931年,夏汉雄的弟子陈君侠(1903—1952 )在征得夏同意后,转投曾惠博 门下学艺,同时得到张礼泉亲自指导,历经八年,得承衣钵真传。1938年,日 军进犯广州之际,陈君侠遵照张礼泉和曾惠博两师之命,以武报国,在肇庆西 江流域一带传播白眉拳,陈君侠先在云浮腰古设立“存生堂”授徒,期间因屡 挫多名武术教头而在西江流域扎下根基,其后更勇伏高腰洪拳猛将伍翔( 1905— 1968),并将其纳人门下担任助教。随后门徒增多,遂开设民强国术社,旗下分 会有38间,维持长达12年,遍布云浮新兴、高腰等地。在其致力推广和传播下, 白眉派拳术在西江得到了空前发展。就在陈君侠返乡是年,在广州夏汉雄之珠江 国术社学艺的陈宗良(1915—1995 )和李耀斌挟技投人陈君侠门下,数年间尽得 白眉拳械之精髓,练就一身过硬的功夫。

中华人民共和国成立后,至“文革”期间,由于历史等各方面的原因,白 眉拳的发展曾一度遭到打压,众多白眉派传人亦因出身问题被迫深居简出,秘密 传练,其传播基本处于松散混乱的状态。“文革”结束后,武术重获新生,李耀 斌、陈宗良等人于是各自设帐授徒,白眉拳才有了较大的发展空间。

自幼喜爱武术的黄新健、黄国建兄弟,少年时期已在村中学得传统洪拳和初

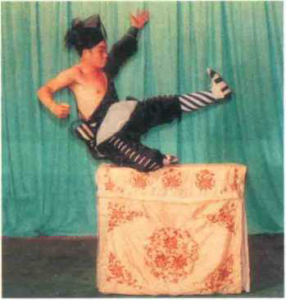

级白眉拳。黄新健在佛山四中读 书时也在佛山学过白眉拳1981 年,因在广州工作,当时陈宗良 的徒弟陈飞雄(电影《南拳王》 赵府教头扮演者)在广州月华路 小学开白眉拳培训班,兄弟二人 参加了学习,其间陈宗良经常到 广州督导。】992年,黄新健和黄

国建二人到云浮,投陈宗良门下

学艺4年,协助创办云浮市岭南白眉武术馆,其师傅陈宗良编著的《谈武录》, 对白眉派的源流、传统套路、特点等都有详尽的阐述,更有诗词歌赋点缀其间, 文采斐然,见解精辟。随着全民健身活动的普及,黄新健和黄国建又将所学带回 家乡,2004年,在南海里水北沙建立武术醒狮馆。

五、白眉拳流传佛山的主要套路

白眉拳在佛山传播逾半个世纪,一直在民间流传,传统套路都是老师傅口 传,其拳谱口诀等记录,根据传入者和所学者的理解,或有变化。不但名称有 异,查看拳谱口诀,也各有不同,异彩纷呈。举例如下:

仇德基白眉拳谱记录主要拳术套路名称有:直步、标指、九步推、十八摩 桥、猛虎出林、石狮十字(十字扣打)、三门八卦(三门锤、三平拳)、四门八 卦(四平拳)、地煞、龙形摩桥、小十字、将军擂鼓,夜虎出林、虎步、十字 拳、十八风僧、七点梅花等。器械套路有:飞凤单刀、大阵棍等。>

陈澄耀记录白眉拳主要拳术套路名称有:十字碎三星、七点梅花、大小八 卦、九步推、十八摩桥、虎步、十八疯僧、五爪金龙、仙女散花、单佛、双佛、 雕掌、狮子滚球、花龙、花虎、花豹、十八罗汉拳、罗汉掌、罗汉指、左龙、师 姑担伞、拳廊、前饭钟、饭后钟等四十余路。器械套路有:蟠龙棍、遮(伞)、 飞凤单腰刀、双腰刀等。4

陈宗良传南海里水黄新健、黄国建拳术套路有:七星拳、连环七星拳、十字拳、十八手、石狮拳、四门拳、三门拳、地煞拳、九步推、十八摩桥、龙形虎 步摩、两仪神摩等。器械套路有:出林刀一双刀、梅花刀一单刀、旋风刀一大 刀、游龙棍一双头、两仪棍一单头、滚龙凳、白龙枪、镇山耙、混天戟、虹霓

剑等。5

六、白眉拳的技术风格

作为传统武术,除健身强身功能外,其精神内核还是实用技击。无论哪一家 拳种的应用和发挥,其根本不在拳套,而在于拳理。

1944年出生于佛山张槎的陈澄耀师傅,1969年开始师从刘少良学习白眉拳, 其后又随黄佰祥学习六合八法拳,他致力研究白眉拳技术风格,从1987年开始整 理编写《白眉拳术纵横》和《白眉水拳功与法》等武学心得,是佛山老一辈武术 传承者中不可多得的文武兼修的传人。陈澄耀认为要了解白眉拳的功法、意识和 技巧,先要领略“连环重创,直出横收,矛盾传动,攻防合一”十六字令,领略 “直索升沉,开合旋棚”奥秘,精通“神、意、气、劲、形、圆、通、静”八 法,潜心研练,才能步人高深境界。他将白眉拳套路分为基础类、沉功类、浮功 类、综合性功架类四种不同特色,今辑录部分:

十字:此拳路明显表现白眉拳基本特点,在眼、身、腰、步、手等诸法方面 有全面功习的要求,是入门必学的重要拳路。十字全套七十二点手法,其运劲变 招进出于十字线拳架上,攻防开合之身形步手,微密而节秩分明。在十字的拳路 中,描拨掌占有重要地位。师云:“不会十字,何为白眉派门生? ”十字拳的 作用在本门中享有“守门镇山”之誉。

七点梅花:又名月影梅花。全路七十二点手法,套路结构严谨,身手变招利 落朴实,在导引近打快攻的拳法方面有独到之处。七点梅花独有的小圈运劲,便 于习练;对于多元化的三角马,变用和发挥,连环重创,直出横收等攻防意识, 就初学者来说是有明显功效。

九步推:白眉拳著名套路,主要训练穿花掌手法,其手法有左右底穿花,左 右面穿花,移花接木,散花掌,插花指,剪花手,鸡锤,撑船就坎等诸法,变化 性强。门内武者,将九步推视为珍本,其变招化手更视为绝招不易抛露。此法多 用沉功进逼,其核心是:守己中而攻彼中。有云:欲得白眉真技艺,善练勤修九

步推。

十八摩桥(又名十八摩桥功): 是善将内外功法通过运劲巧妙地融于 一体的拳路,特别注重功法在腰这一 基本拳理的应用与发挥,在运劲中 两手不归,拳不空回随桥去,得桥人 步,达以摩锁直逼连吞吐中方圆得当 地直闯三关,而见长于圆化之功的运 用。十八摩桥潜藏着白眉的伏逼、弹 索、穿挑、盘拍、抽扣、摩锁等内外 相济、封击连环的法门。此拳要领是 运用直、索、升、沉、幵、合、旋、 棚这六劲的发挥及其变化,要求步生 马,眼先手,腰带桥,放中收,是 一套内外

功架转入内意训练的接力功架。

虎步(又名五虎下江南):此拳 是白眉门派中上乘拳路,立虎为形,

象形取意,神形相济,气势磅礴。全 套一百零八点手法,先以五虎亮相为 面礼,随之而至的是猛虎出林,毒蛇 不出头,虎入猪栏,饿虎擒羊,白虎 喂子,秋风扫落叶,虎分食,虎凭紫 门,逼虎跳墙,黑虎偷心到虎归洞。

其功架立基于沉桩,多用爪而又步 活,注重手法上之定寸分金。动则有 虎威,静则有虎势,显示白眉拳术那 刚劲凶猛而又沉稳,从捎起、中随到 根追的连通均整的拳套艺术。

白眉拳在搏击、实战中要掌握的 要点:一是心定神凝,从容应对而无怯敌之虑,此乃制胜之本,既以我为主,又 无道义可言,专注于眼前一搏,以彻底摧垮敌之战斗力为目的。二是克敌基于胆 略,既力克亦不忘智取,更凭本能反应,直觉攻防,横旋直撞而又理性明观,掌 握分寸,绝不远求而冒险图攻。三是三角蓄力,直线爆发,简明直接而凌厉,力 求在身手步法上达到高度统一,务须三盘连通均整,六劲豪放纵横,矛盾传劲, 封击连环。四是出手如闪电,落点如迅雷,形弧力直,有力透敌背之念,冷决脆 快,突发于一抖之中,临机一动,有气吞山河之大勇,一动即至,拳不空回。

佛山武术与传统文化

第一节南派武术与粤剧

粤剧是广东省最大的地方戏曲剧种,又称广东大戏、广府戏等,流行于两 广、港澳等粤语地区和上海、天津、台湾等地以及东南亚、美洲、欧洲、大洋洲 等粤籍华侨、华人聚居的地方。

粤剧的历史渊源和形成发展,积淀深厚,既继承中国戏曲“以歌舞演故事” 的艺术传统,又形成了自己的独特风格;本地人组织的戏班演出,在不断吸收外 来

的弋阳、昆山、梆子、皮黄等剧种声腔的基础上,积极汲取流行于广东民间的 俗乐和本地土戏唱腔及南派武功等艺术营养,独具浓郁岭南的韵味和风格特色。

一、粵剧历史溯源

明初,由于军旅、官宦、经商、移民等原因,众多俗称“外江班”的外省戏 班随之人粤演出。弋阳、昆山、梆子、二黄等声腔逐渐流入广东各地,使广东的 戏剧活动蓬勃兴起,珠江三角洲开始建有固定的戏台,演出活动的日益活跃和专 业化,广东本地人也加入了演出的行列。佛山石湾太原霍氏仲房七世祖晚节翁在 明成化十七年(1481 )家箴中规劝子孙莫学演戏唱曲,可见本土乡民参与学习,

而且屡禁不绝。明代正统年间佛山耆老集团组织乡勇,以杂扮故事形式迷惑黄萧 养军,争取有利时机组织抵御。这种传统武术与杂扮故事的初期融合,建立了本 地戏班形成的基础。

清代早期的戏班,有外江班与本地班之分。外省剧种入粤之戏班,称为外江 班,如清代乾隆年间广州外江梨园会馆。由本地伶人组成的戏班,称为本地班。 外江班和本地班争占市场份额,竞争抗衡不断。

清代道光二十二年(1842 )杨懋建《梦华琐簿》,记录了陈湘舟和安次香 二人所讲述嘉庆年间亲历见闻,其中有载:“广州乐部分为二:曰外江班,曰本 地班。外江班皆外来,妙选声色,技艺并皆佳妙,宾筵顾曲,倾耳赏心,录酒纠 觞,各司其职,舞能垂手,锦每缠头。本地班但工技击,以人为戏,所演故事, 类多不可究诘,言既无文,事尤不经。又每日爆竹烟火,埃尘障天。城市比屋, 回禄可虞,贤宰官视民如伤,久申厉禁,故仅许赴乡村般演。”对于在广州的外 地官员看来,本地班伶人虽然武打精彩,但所表演的内容他们不感兴趣,因此在 广州受到排挤,仅允许到乡村四出般演。本地班艺术上特色鲜明,在武打和特技 方面尤为卓绝,佛山传统武术根基深厚。

粤剧最早的会馆——琼花会馆。

粤剧戏行云:“未有八和,先有吉庆;未有吉庆,先有琼花。”佛山琼花 会馆是本地班艺人最早的行会组织。明清之际,佛山为南北水路交通的重要枢 纽,铸造、陶瓷、纺织、中成药等工商业、手工业十分兴盛,经济繁荣,百货山 积,商贾云集,会馆林立,当中也有不少武馆和武林人士。本地戏班不断发展, 逐渐形成规模,行业组织应运而生。乾隆年间,佛山镇内各行各业会馆林林总 总,乾隆版《佛山忠义乡志》记载:“会馆演剧在在皆然,演剧而百千人聚观亦 时时皆然。”其中的佛山总图标明琼花会馆所在,可见琼花会馆在当时的规模与 影响。

“广州佛山镇琼花会馆,为伶人报赛之所,香火极盛,每岁祀神时,各班 中公推生脚一人,生平演剧未充厮役、下贱者,捧神像出龛入彩亭。数十年来, 惟武小生阿华一人捧神像,至今无以易之。阿华声容技击,并皆佳妙,在部中岁 俸,盖千馀金云。”1由武生阿华担任每年神诞恭捧神像出龛人彩亭,这是万人

瞩目的角色,可见当年在本地戏班中武戏唱主角,武生具有较高地位。

江湖漂泊的红船弟子&

清代佛山演戏活动极为繁盛,各种岁时习俗、神诞庙会等酬神演戏活动为本 地戏曲的繁荣发展提供了广阔的空间,从清代佛山固定戏台统计表中可见一斑。

由于当时广东官府对外江班的推崇和对本地班的贬抑,外江班多集中于广东 的政治中心城市——广州,本地班多以佛山为据点巡演于四乡一带。珠江三角洲 河网纵横,本地班赴四乡演出,以船为载,因请戏的主家大多是为贺诞或喜庆之 事,故戏班船只将船桅及船身漆上红色,以图吉庆。远远地看见红船漂移,就知 道是本地戏班来了。渐渐红船就成为本地班代名词,伶人也称为红船子弟。红船 上有一副对联“江湖河海澄波浪,返道逍遥远近遊”正是红船子弟长年漂泊的

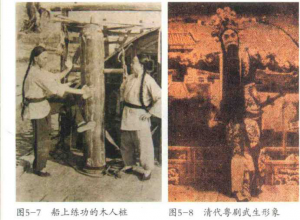

生活写照。在外谋生的红船子弟,为求平安需要有武艺防身,为博观众喝彩也需 武艺超群,武角在班中的地位十分重要,练功也是每天不能间断的事情,在船舵 部分安置

木人桩,作为练习的对手,是红船子弟智慧的结晶。

红船班一般设置“天艇”和“地艇”两艘戏船,戏行规例,“柜台”人员、 “棚面”师傅及生、旦、净、末等文角住天艇;武生、六分、大花面等武角住 地艇。

地艇装有艺人练武的木人桩,船头装自卫用的土炮,船上各卧铺均有特定的 名称。

銮舆堂与木人粧。

广州八和会馆的銮舆堂,至今仍保存着武打演员用于训练的木人桩和粧谱。 这套木人桩是上世纪80年代由出身武术世家的著名武打演员梁金峰捐献,并联同

其大哥梁天斗,弟弟梁少棠合作整理108式桩 谱,还自己出资将木人桩的规范动作和要领 拍摄下来,制成录像带,成为当今粤剧南派 武功的教学示范。佛山市博物馆专业人员黄 虹说,她在搜集佛山粤剧博物馆资料时,将 粤剧武生梁金峰演示的木人粧法与佛山咏春 拳彭南师傅演示的木人桩法相对照,发现其 手法何其相似,有照片为证。

銮舆堂保留的粤剧木人桩108式,其招 式名称,大多与洪拳木人桩相近,动作与传 统洪拳和咏春手法对比,兼而有之又以洪拳 居多,其表演艺术成分更强。全套分为六个 单元:

二、粵剧武打名伶

清代雍正年间,有北京名伶张五,演唱皆妙,宗少林派武功,为反清义士, 为避清廷追杀,隐身佛山大基尾红船班中,秘密传授技艺,“故广东武戏身形手 法皆近少林” 2。红船中又有武生黄华宝、小武梁二娣,都是身怀绝世武功的人 物,佛山梁赞师从黄、梁二师,传咏春拳于后世。

清代咸丰四年(1854),佛山凤凰仪班的红船弟子李文茂,响应太平天国革

命运动,以佛山经堂为都督府,率领粤剧艺人汇合天地会首领陈开发动“红巾军 起义”。

李文茂,广东鹤山县人,从小习武,浪迹江湖,练就一身少林武艺,在佛 山凤凰仪班中充任二花面(粤剧早期十大行当之净行)角色擅演《芦花荡》中 的张飞和《王彦章撑渡》中的王彦章。豪爽仗义,不畏强权,为粤伶所敬重。李 文茂不仅成功地把武术运用于粤剧,也出色地运用于反清斗争。1854年7月,李 文茂配合太平天国的军事行动,与陈开在佛岭发动起义。在此之前,李文茂在戏 班传授武艺。举事后,义军骨干以粵剧武行伶人为主,编为三军,李文茂自任主 帅,由小武、武生组成文虎军,由二花脸等组成猛虎军和飞虎军。这三军将士不 仅善于翻腾扑打,而且精通刀枪剑戟,打起仗来都头包红巾,涂画脸谱,令敌人 望而生畏。李文茂常让武艺高强的将士打先锋,充分利用粤剧武打中翻腾技巧去 翻越城墙,令清兵闻风丧胆。1854年末,10万义军围攻广州半年不下,乃溯西江 而上转战西江一带。他们声称与太平军是同一整体,一在岭南,一在江南。1856 年,陈、李联军在广西浔州正式建立政权,国号“大成”,年号洪德,开炉铸 币。在大成国控制范围内建立各级政权,设官收税,禁烟赌,扶助工农,减租减 息,整顿社会秩序等,与太平天国施政同出一辙。1861年,起义被清政府血腥镇 压扑灭。红巾军把粤剧和武术相结合运用于革命,是中国人民革命斗争史上的一 个创举。著名戏剧家田汉称赞红巾军起义是“世界戏剧史曾无先例的光辉榜样” 。李文茂是戏子称王第一人。

红巾军起义失败后,清政府下诏焚毁琼花会馆,禁演粤剧,残杀粤剧艺人 数万。人们把被害者的骸骨合葬于石湾附近的金龟岭,墓碑正中刻“梁公之合葬 墓”,两旁分刻“棠”、“马”二字,借《薛刚反唐》故事以励后人,故称此墓为“铁丘坟”

辛亥革命前夕,由孙中山领导的革命志士联合粤剧界进步艺人,以粤剧为阵 地,掀起了一场声势浩大的戏剧改良活动,先后组织了优天影、振天声等20多个 进步粤剧团体,世人统称为“志士班”。所演出的剧目内容,或针砭时弊,或颂 扬爱国,唱词和念白大量使用广州方言俗语,结合南音、木鱼、龙舟等广东民间 说唱曲调,借鉴电影和文明新戏的表演方法,形式一新,使粤剧更具地方化、大

众化和时代感,产生了前所未有的影响。廖仲t岂的胞弟为粤剧小武,1907年参与 组织“优天影”志士班,在澳门等地进行改良粤剧巡演,宣传孙中山领导的民主 革命。将1911年4月8日南洋霹雳同盟会会员温生才炸孚琦的英勇事迹编成粤剧上 演,激励民众斗志。“醒梦天剧团”的粤剧艺人李文甫,1911年参加广州起义, 是黄花岗七十二烈士之一,年仅二十余岁。

粤剧历史上,许多演员身怀绝技,在舞台塑造演绎了众多人物形象。一些民 间武术家也长期受聘为戏班武打指导。因此,粤剧舞台的武打动作中都有意识地 吸收了地方武术洪拳、咏春拳、蔡李佛拳等拳种的招式、套路,故舞台上许多武 打动作都留有鲜明的南派武术烙印;如武生行当的蛇公礼、蛇公英、邝新华、公 爷创、东坡安、大牛德、靓耀、鬼王标、新标、外江来、新白菜、金山贞、声架 罗、靓昭仔、靓荣等。小生行当中的阿华、反骨友、崩牙启、崩牙成、崩牙昭、 大和、靓少华、靓仙、东生、周瑜利、金山七、周瑜林、正新北、金山茂、朱次 伯、靓元亨等。

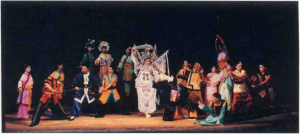

三、粵剧艺术中的南派武功特征

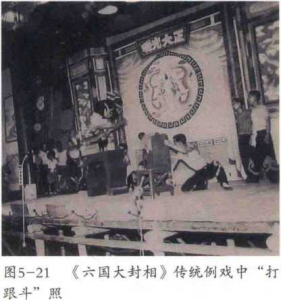

粤剧早期本地班表演武戏居多,粤剧《江湖十八本》中偏武戏或文武兼备 的就占了粤剧剧目的大多数。同治《南海县志》记述:“所谓本地班者,院本以 鏖战多者为最。” 3清末以后,粤剧 仍沿袭以武戏为主的演出规例,日场 (正本戏)多由武行担纲,夜场(出 头戏)也有不少武打。之后,本地班 在又演变为过山班和广府班。广府班 在广州和珠江三角洲演出,上世纪30 年代的省港班,吸收了多种元素的表 演艺术,以生旦戏为多,重唱轻做,

表演上南北兼收甚至借鉴吸收电影、

话剧中的一些表演技巧,唱腔音乐上 勇于创新,逐渐形成自由灵活、通俗

细腻、偏重写实的艺术风格:而 过山班则是在广阔的小城镇和农 村演出,以古朴而富有艺术魅力 的传统技艺吸引广大的观众,直 到现在,湛江地区的老演员仍保 留着丰富的粤剧南派武功艺术特 征。著名戏剧家田汉把粤剧的艺 术特点概括为“热情如火,缠绵 悱恻”。

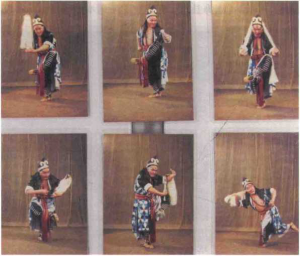

粤剧演员的唱、做、念、打“四功”和手、眼、身、法、步“五法”均为 基本功,较有特色的粤剧表演基本功有拉山、车身、小跳、踢甲、踏七星等。除 此之外,还有许多特殊的功架身段和特技。比如跳大架是粤剧传统的上场功架表 演,由若干动作身段连贯组成,动作幅度较大,节奏较快速,具有豪放粗旷的 “南派”特色。

十八罗汉架是粤剧表演程式,它模仿寺庙十八罗汉的姿态,融汇了南派武功

艺术,表现力丰富。包括:伏虎、大肚佛、引龙、降龙、开胸、撩耳、长眉、睡 罗汉、抓蛇、捧印、托伞、弹琵琶、托腮、摇铃、千里眼、抱膝、合什、托塔。

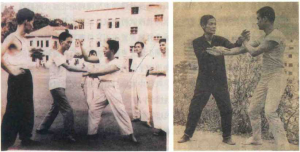

粤剧南派武功的徒手对打,又称“手桥”,以少林武功为基础,工于 “桥”、“马”、“翻”、“腾”,种类有拳术、器械对打(刀枪靶子功)、高 台功夫、功架身段等,自成风格,独具特色。对打时手脚硬朗,出拳刚劲,紧凑 逼真,有一整套攻防技击基本动作。在粗扩豪放、勇猛刚烈、疾快如电的对打动 作下结合于由慢渐快、顿挫有力、宏厚带爽的粤剧手桥锣鼓声中,使场面变得火 爆激烈、气势宏大。

粤剧南派武功注重实用,表演的多是真功夫,武打演员一般都曾跟随民间武 术师傅习艺,有粤剧“武探花”之誉的著名演员梁荫棠,曾先后拜著名武术家陈 斗、程君侠习武。

梁荫棠( 1910—1979),原名雄,艺名荫棠,祖籍广东佛山。排行第一,世 人尊称为“一哥”。幼家贫,七岁就踏入社会谋生,族兄梁秋为著名乐师,人称 “喉管秋”。见荫棠聪慧,就介绍他到红船班学习音乐。他刻苦勤奋,数年后, 吹弹兼善。著名花旦冯小非看到梁荫棠面貌涓好,是能胜大任的好材料,就让 他放弃音乐,改演花旦。梁荫棠16岁那年,拜金牌小武桂名扬为师,他立志继承 和发扬粤剧南派武功风格,又拜国术泰斗程君侠、陈斗为师,转益多师,兼修并 蓄。梁荫棠性格率直任侠,好打不平,曾在澳门、端州、上海等与地痞流氓展开 搏斗,铜拳铁腿,令人慑服。抗战前夕,桂名扬旅美演出,将梁荫堂托付给粤剧 武状元陈锦棠,当时的人衡量梁荫棠的武功,可以当武榜眼之位。但梁荫棠风趣 地说:“文无第一,武无第二,我只能取起三。” “武探花”之名由此而起。

1949年10月,广州解放,梁荫棠首先演出解放后的第一部新粤剧《九件 衣》,用精湛的粤剧表演艺术向新中国献礼。梁荫棠武行角色曾有《时迁盗甲》 中的时迁,《周瑜归天》中的周瑜,《醉打蒋门神》中的武松等。“文革”后, 梁荫棠重新整理桂名扬首本名剧《赵子龙催归》,饰演赵子龙,其寸度分明,举 止做手“食锣鼓”,堪为一绝,所展示的南派功架,让观众叹为观止。慨叹梁荫

棠在“文革”期间受到严重冲击,旧患复 发,1979年8月18日辞世,执绋者近千人。

排场是中国戏曲诸剧种在指示舞台调 度时形成的具有表现力的舞台艺术套路。粤 剧排场的内涵较之其他剧种要丰富得多,除 了粤剧通行排场外,武打演员也有专门的排 场,反映了传统武术在粤剧的运用,见证了 传统武术对粤剧艺术的重要影响,是粤剧艺 术宝库中极其珍贵的文化遗产。

四、抢救粵剧南派武功现代进行时

上世纪30年代后,是粤剧南派武功的变动时期,粤剧发展较快,省港大班 逐渐增多,这些大班除在省港澳演出外,也常到上海演出。在演出之余,他们常 与京班交往,从中吸收了不少京班的剧目和武打表演艺术,又从上海请来了袁小 田、小老虎、周小东、关正良等四位龙虎武师,

浏览15,395次