用在粤剧表演上,引起了观众极

大兴趣和爱好,从而提高了票房收入。因此戏班和老倌便聘请北派武师授技,演 出时大打北派,使粤剧形成了一股崇尚北派武打之风,甚至以北派代替了南派, 例如“跳大架”变了“起霸”。南派武打被弃置不用,日渐冷落。粤剧艺人弃武 学文者日多,文戏大行其道,武戏日渐少演。粤剧过去十大行当排列中,武生是 挂头牌的。自文戏盛行以后,戏班便出现了“六柱制”。所谓六柱是文武生、花 旦、丑生、第二花旦、小生、武生。六柱中实际只有文武生和花旦为主,戏班上 演的剧目也主要为生旦而写戏,六柱制中的“武生”,实际上成了挂髯口的杂 角,原来的武生行当不被重视,武戏的演出就更谈不上了。昔日盛行的鸣金吹 角、炽烈如火、紧醒热闹的武戏日渐少演,南派特色逐渐淡化。

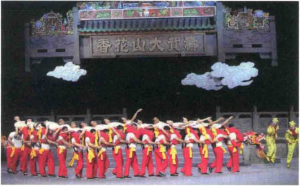

近年来,在一些有识之士的倡议下,粤剧南派武功逐渐被关注。佛山粤剧传 习所整合粤剧文化资源,打造全国知名的戏剧文化聚集地。深人地挖掘粤剧南派 武功传统剧目,如《青竹寺》、《十三妹大闹能仁寺》粤剧折子戏,观众大为称 许。2016年复排《香花山大贺寿》更是工程浩大,影响深远。《香花山大贺寿》 是个有着超过百年历史,广府地区逢年过节必演的粤剧传统例戏。这个以天上众 仙给观音贺寿为故事的神话剧,蕴含大量鲜明广府特色的唱做程式、锣鼓音乐和 南派武技,是极具挖掘、研究、保护、传承价值的非物质文化遗产。1953年广州 市粤剧老艺人剧团曾演出这个传统例戏,上世纪60年代初又由当时的佛山专区青 年粤剧团整理、重排。可惜从此之后,这个深受广府人喜爱的传统例戏,在我省

粤剧舞台消失了半个多世纪,许多优秀技艺几近失传,尤其是武行插花和降龙、 伏虎、韦陀架等。为抢救传统,佛山粤剧传习所对《香花山大贺寿》进行了挖 掘、研究和整理,约请了粤剧界一批经验丰富的编导和德高望重的老艺人,组成 强有力的主创班子和顾问团队,以佛山粤剧传习所为班底主体,正式启动了《香 花山大贺寿》的复排工作。

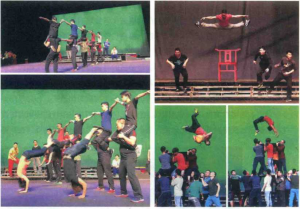

由于《香花山大贺寿》的场面大、人物多,各种行当的角色达108人,昔日 “全行大会串”的演出。这次复排《香花山大贺寿》也汇聚了广东省众多粤剧院 团的各行当的名家进行联合演出,除了粤剧名家大佬倌外,•编导团队利用作为 南派武术发祥地佛山的资源优势,约请了佛山精武会、蔡李佛鸿胜馆等民间武 术社团,参与了武行“插花”表演的还原。2017年3月30日公演的《香花山大贺 寿》,观众欣赏到了 “观音十八变、刘海洒金钱”等传统排场,韦陀、降龙、伏 虎等南派功架,群猴献寿和武行插花精彩演出,砌大山、戥天平、文笔、扒龙

舟、爆莲花、高桥大翻、车大锅、地牌坊、台面叠罗汉和人龙10组戏,让市民欣 赏到粤剧传统南派武功,《香花山大贺寿》传统例戏复排演出,是佛山武术与粤 剧文化交融的复活。

第二节佛山武术与传统醒狮

一、佛山醒狮的来源

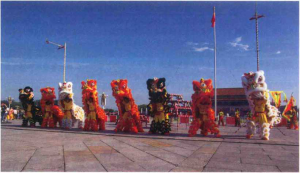

醒狮,又称舞狮或狮子舞。中国舞狮,以北方狮子舞起源最早。相传在北 魏( 386—534)时期,魏武帝带兵远征甘肃河西,俘虏了胡人十万之多,武帝令 胡人献舞娱乐,胡人以木雕刻兽头,两大五小,披上兽衣,汇集八种音乐,武士 三十余人,起舞于御前。武帝看后十分高兴,赐名“北魏瑞狮”,恩准俘虏回 国,狮子舞便在北方流传开来,以后便有了 “北狮”之称。狮舞在唐代(618— 907 )得到广泛发展,也有更详 细地记载:“太平乐,亦谓之五 方狮子舞。狮子挚兽,出于西南 夷天竺、狮子等国。缀毛为衣,

象其俛仰驯狎之容。二人持绳 拂,为习弄之状。五狮子各依其 方色,百四十人歌太平乐,舞忭 以从之,服饰皆作昆仑象。” 4 狮舞成为歌舞升平、吉庆瑞祥的 象征。随着历史的发展,狮子的 形象加入了麒麟、龙、凤等中国 灵兽的特征,使之更符合中国人 民的审美

观和审美情趣。宋代以 后,狮舞在各地民间广泛普及,

狮子的形象也融入各地的民间风俗文化,别具地域特色。

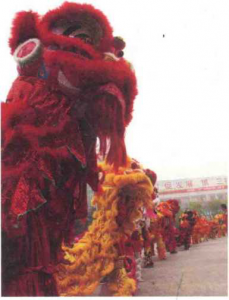

南派狮舞,以广东醒狮为代表,起源于佛山,流行于我国南部沿海地区以及 东南亚等国家和地区,是最具影响力的民间狮子舞之一。关于南狮的起源没有明 确记载,有说是由北狮演变而来。而流传最广的还是关于年兽的故事:相传很久 的时候,佛山张槎大沙村内稻穗飘香,秋收在望,谁曾想出现了一只独角怪兽, 深夜出没糟蹋庄稼,村民围追堵截,怪兽左冲右突,还发出震耳欲聋的“涟涟” 怪叫,村民无计可施〇这时,一位有阅历的长者提出:狮子乃百兽之王,要降服 那凶残的怪兽,非狮子莫属。众人赞同,但狮子何来呢。有人想出办法,用竹篾 编扎成狮子头模样,用布绘画狮子的五官和狮子身上的毛,选择身体壮实、行动 敏捷的精灵男子,把“狮子”套在头上,装扮成活狮子的模样,到时敲响锣鼓, 全村男女老少齐声呐喊,为“狮子”助威。这个办法果然奏效,那只独角怪兽竟 被吓住,再也不敢来残害农作物,舞狮也逐渐普及,成为独特的民间风俗。舞狮 不但能护佑庄稼,还能驱邪纳福。相传清初某年,佛山镇瘟疫流行,蔓延迅速, 已有居民因此送了性命,人心惶惶。人们各出其招,但都未能奏效:有人说,瘟

疫猖獗,乃阴气上扬,妖邪作祟,必须 大兴正气,才保百姓平安。大家都说, 狮子是百兽之王,定能镇压邪气。于 是,舞起狮子,走街串巷,变化动态, 驱邪纳福。结果,瘟疫得到控制,百姓 转危为安。人们更加相信,舞狮能祈福 消灾,舞狮成为当地逢年过节的习俗。 又因佛山“狮”与“输”谐音,民间忌 讳“输”,故有人把舞狮称之为“舞胜 头”。1840年,鸦片战争爆发,帝国主 义入侵中华大地,中国人民奋起反抗, 佛山民众运用舞狮声威,广召民众,参

加战斗,将舞狮称为醒狮,寓意唤醒民 众,反对侵略,同仇敌忾,坚持斗争,

醒狮更加深入民心,传播广泛。

二、佛山醒狮的武术特征

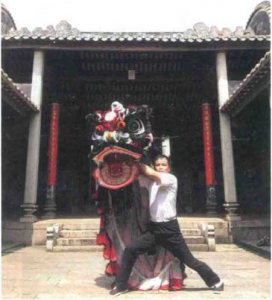

将武术融入南狮,相传与反清复明组织天地会有关,1861年李文茂起义失 败后,清政府对粤剧艺人可以说是深恶痛绝,不但残杀艺人禁演粤剧,还下令解 散所有的粤剧戏班,焚毁戏行:琼花会馆”。粤剧艺人为逃避清兵追杀,隐姓埋 名匿藏各地。有的以其他名义改挂京班继续演戏,有的改行,流亡他乡,但反清 意志从未改变,在天地会的秘密领导下一直在寻求机会。当时清政府为防止汉人 再次作乱,下令禁止汉人习武和集会。于是,练武的人只能关门修炼不敢公开。 戏班中人由于有戏剧的基础,很快就想到了办法,就是利用舞狮子来练武,狮头 扎作大量采用拟人化的手法,将戏剧人物脸谱应用到狮头纹样装饰。从此,南狮 的狮剧开始形成,在舞狮技术上除了原有的大头狮的舞法外,还融入了武术的 步法、身法、手法、腿法,再结合粤剧功架,使得狮剧的表演更有观赏性,更 威猛,有效地掩饰功夫为了更好地烘托狮剧的情节,在鼓乐上也按照不同的 情节、不同的角色配以不同的鼓 点,以帮助表现身段动作的规整 性和情节、情绪上的连贯性。

谚语有云:“未学舞狮,先 学武术”,因为舞狮腰马的稳健 和肘腕的功劲,必须是在学武中 练习出来的。所谓外行看热闹,

内行看门道,有经验的人,能从 醒狮的表演中,看出是哪一家门 派的功夫,同样是传统南狮,不 同的门派就有不同的风格。佛山 舞狮的鼓点大致分为“文场鼓”

与“武场鼓”(功夫鼓)。发展 至今,现在佛山舞狮还保留着

“抑扬顿挫”的基本鼓法:“擂、振、平、捕、三、快、七”,配以“轻、重、 缓、疾”之技法,来强化、指挥、贯穿、引导醒狮与音乐之间的启、承、转、合 之作用,从中起着表达醒狮的内心感情、塑造醒狮所代表的人物性格、制造现场 气氛、掌握主题故事的内外节奏,使醒狮在虚拟空间与肖似境界方面有所突出 千变万化的南狮锣鼓,在南狮艺术当中处于极其重要的地位。佛山狮剧的表演得 到了佛山民众的喜爱,形成了一种全新独特的地方风俗。

南狮主要分为两大流派,最早出现的是佛山狮,狮头俗称“佛山庄”也叫 “佛头”。昔日佛山老城范围多采用佛庄狮,制作主要分扎作、扑纸、写色和装 饰四大工序。扎作主要以竹篾为原料,狮头造型要求饱额或凸额,狮背要宽,口 大带笑,大眼杏鼻,明牙震利,角造型也有多种。用竹篾扎成的狮头,交接扎 口就有1300多个,传统狮头重6—8斤,能够承受一个成人站立其上的压力而不变

形,可见其坚固程度,黄飞鸿电影中

将狮头作为武器使用,那是艺术源于 生活的真实写照。另一流派为“鹤山 狮”,是鹤山沙坪人冯庚长在佛山狮

艺基础上改革创新出新的舞狮流派,

狮头造型也有所变革,俗称“鹤山 庄”。佛山舞狮写意,善用拟人手法 结合粤剧做功和南派武术为基础,以 身体语言讲故事的形式进行演绎;而 鹤山舞狮是在佛山舞狮的基础上体现 更多的是写实性,以模仿“猫”的习 性来还原动物的形态表达主题进行演 佛山民间武术的兴起,推动了群 众舞狮活动的发展,众多武馆组织都 建立了狮会。清末民初,佛山黄飞鸿 以武术和狮艺闻名于世,黄飞鸿所舞

的狮,青鼻、铁角,长须,黑白相间,显示了其威中带仁的性格特征。他武功卓 著,飞铊采高青是最擅长的采青方式,飞铊采用武术中的绳标,那是一个有棱尖 铁锤,后拴一根长绳,采青时飞铊从狮口飞出,缠住悬挂高处的青,然后带回青 人狮口,是一种高难度的采青方式。还有攀竹梯采青、采蟹青等,开创了南狮技 艺的先河,也被誉为南派醒獅的一代宗师。黄飞鸿在广州开设“宝芝林”,既以 跌打医术著称,又传授武艺、狮艺,使南狮技艺广泛传承,民间舞狮活动日盛。

据余婉韶老师统计,清末至民国时期,佛山蔡李佛、咏春、少林等各派武 馆属下的堂、社,除咏春派的梁赞武馆没有设立狮会外,几乎都建立了狮会。

“其中有蔡李佛拳派的鸿胜武馆;少林派的陈安(高佬安)、区耀南、招锡(打 更锡)、梁三本武馆;咏春派的陈馆(陈汝棉)、区馆(区康)、冼馆(冼玉 佳)、邓馆(邓考)、友元堂(陈大苏)、集贤别墅(林作)、梁馆(梁根)等 武馆;清光绪年间,南海县的‘众义体育会’,佛山武师招锡,始建兴义武馆, 其后续建群义堂、聚义堂、英义堂、协义堂、同义堂、忠义堂、适义堂、恭义 堂、志义堂、通义堂、雄义堂、会义堂、昭敬堂等武馆,这些武馆都设有狮会。 1930年,各义字派的堂馆合并为‘众义武馆’,后又扩大为‘众义协进会’。

‘悦安社’属下的社字派武馆有:远联社、礼联社、乐林社、全志社、智信社、 螺涌社。还有效贤馆、伍馆等武馆都设立了狮会。” 5

南海九江振兴武馆周家拳关辉洪师傅介绍,周家的舞狮,每一个动作都是 从周家拳里抽出来用于舞狮的。其开礼的美人照镜,左伏右照,便是拿狮的基本

动作;周家拳里的沟马,碎步,跨步,吊马,四平马,子午马,蝴蝶马,败马, 铲马,还有弹脚,连环脚虎尾脚,扫脚等,狮子舞动时每一个张望动作都含有 搏击性,所以舞传统比较辛苦,其实舞狮如同武功夫一样。舞狮程式是先将大小 碟,叠好,小的在上面大的在底,舞狮人围住碟边走一圈后,舞上中间碟,接 着4人,大层6至8人,再下层8至10—层层升起,又在两层碟上面加竹竿,这样更 高,传统竹竿上面是没有横铁的,只用绸纱带打索,舞狮人靠单脚穿入带结内, 或踏实带结采青,很考验舞狮人的功底和体力。传统舞狮与现代高桩舞狮要求不 同,高粧狮讲求优美难度,传统狮除了喜、怒、哀、乐、动、静、惊、疑之外, 更重要的是武术功底和马步稳健。

采青是舞狮的高潮,采青舞法极为丰富多彩,如地青、水青、蟹青、蛇青、 桥底青、板凳青、八卦青等,还有门类繁多的采高青:有“企膊”采高青、叠罗 汉釆高青,爬竿釆高青、飞铊采高青等,近年来还创造出技艺高超的桩上采青。 所谓“青”,是一小捆生菜,扎上“利市”(红包)、香烟等;由主家(邀请 方)设青,根据釆青的不同形式而设置,一则代表吉祥、生猛、好运,二则也作 为对舞狮者的奖赏。采青习俗,最好一次顺利采到,狮子食青后要“吐青”, 吐出的“青”拋向事主,以示吉利。传统舞法主要有:佛引狮、狮子采灵芝、 狮子出洞、过山(上山)、狮子滚球、狮子上楼台、狮子吐球,狮子过云桥、狮 子桥底寻青、八仙贺寿、七星伴月、狮子采青等

采青的过程如戏剧、如故事,有起、承、转、合,能借助道具的设计来演绎 出山、岭、岩、谷、溪、涧、洞、水、桥等意念;采青包括寻青、见青、惊青、 疑青、试青、踏青、食青、撕青、嚼青、吐青、醉青等形态。如传统《狮子出 洞》套路表现是:狮子睡醒后出洞观望、舐身,接着是下山觅食,缓步慢行经过 丛林,行进中发现青(指看见食物,又称“见青”),这时狮子的心理动态是既 惊又疑,恐是猎人所设的诱饵,不敢即食,于是四处观望,狮子那种喜、疑相间 的矛盾心理通过狮子表情动作充分表现,通过试青、踏青、食青、撕青、嚼青系 列程式,然后将青吐出,表现饱食后的醉青状态,醉后复醒,轻松玩耍,兴高采

烈,之后得胜回洞。

传统醒狮有约定俗成的规 矩,凡新狮初舞,必须开光点 睛,焚香奠酒,请德高望重而 且父母子孙齐全的长者来点睛; 传统南狮的起舞礼仪,入屋、入 庙、会狮、迎宾等都有特定程 式,鼓乐要配合,参拜要有礼, 要相互尊重,不能向对方磨牙、 擦角、捋须,不能起高蹬腿、踢 脚和起后腿,更不可以相互咬狮尾或嗅狮尾,鼓点不可起单头脚鼓。传统醒狮没 有明确的锦标意识,只博取围观者众,喝彩声热烈为荣,重在口碑。

醒狮表演以锣、鼓、钹三种敲击乐器相配,击鼓的技法、姿态、节奏变换花 样繁多,鼓乐有轻巧、雄壮、威猛的鼓点,以表达狮子的饱、饿、喜、怒、惊、 疑等动态;鼓的打法有“三星”、“五星”和“七星”之分,“五星”鼓又称梅 花鼓,此外还有“混合鼓”的打法,鼓法根据需要而有所变化,使表演达到最佳 效果。

三、独具特色的佛山“三圣狮”

“三圣狮”是以三国时期刘备、关羽、张飞的人物故事为题材,糅合粤剧艺 术中的戏剧脸谱、舞台功架以及南派武术而演绎的传统狮艺。“三圣狮”所指为 “刘备狮”、“关羽狮”和“张飞狮”,用拟人化方式表现醒狮艺术。传统三圣 狮的鼓乐,文场用三声(星)鼓,武场用七声(星)鼓,文武场用三七声(星) 鼓。舞狮的桥马完全采用南派武术之四平马、子午马、丁字马、座盘马和吊蹄马 等;步法有麟麟步、碎步、马步、弓步、虚步、彳了步、探步、插步、提步、摆 步、丁步、趟步、扑步、跳步等。

“刘备狮”为三圣狮之首,黄彩白须,色泽艳丽,象征佛光普照,如意吉 祥,代表皇权、财富,被称为“狮王”。“刘备狮”的演绎以功架为主,一步一形,刚柔合一,处处展示尊贵的皇者气派,鼓点配以三七声(星)。“刘备狮” 除展示狮剧如:《三英相遇》《桃园结义》《三英战吕布》和拜祭天地、朝圣活 动或迎接达官贵人外,一般很少用以单独表演,大多为镇馆或坐堂之用。

“关公狮”俗称“红(雄)狮”又称“狮帝”,红面黑须,头顶祥云,义气 凛然,具有独特的佛山原生态舞狮演绎方式,以前极少外传,当时以佛山众义体 育会的咏春弟子与洪拳弟子习练为多,其演绎方式以一步一形点点清的舞法,轻 松欢乐,吉庆柔和,以柔带刚,处处展示出文武兼备、豪气冲天、正义凛然的关 羽人物的忠义个性,暗藏以消为打的武术攻防意识,鼓点采用文场鼓点,即三声 (星)鼓为主,又称“三星狮”。佛山狮行相传,“三星狮”的舞法,是由张槎 乡上朗村的佛山洪门弟子招锡(打更锡)所创,表现了狮子的睡、醒、猛、狼、 恶、稳“、哄7、嗒M、食、吞等形态,步法采用南派武术的麒麟步、吊步和四平 马、钳阳马、子午马来演绎,攻防腿法运用钩、针、弹、踢、撩、拐、抹、刹、 踩等为主。

“张飞狮”,俗称“黑狮”,又称“将军狮”或“武打狮”,传统的佛山张 飞狮,黑面短须,豹头环眼,头顶铁角,角背的鬃毛内藏有利刀,威武骁勇,是 “三圣狮”中典型的“武打狮”角色。动作演绎粗犷、刚劲、威猛,吞吐有力, 展示了张飞人物威猛、鲁莽、豪放的个性,暗藏了南派武术中攻防兼备的技术

特色。鼓点采用武场七声(星)鼓,又称为“七星狮”。“七星狮”昔日以佛山 鸿胜馆和洪门弟子习练为多,表现出狮子的喜、怒、哀、乐、动、静、惊、疑、 探、怕等拟人化个性,步形步法表现了南派武术中四平马、弓步、麒麟步、骑龙 步、开合步、倒插步、铲步、大小跳步、两移步等大开大合特点,采用以钩、 弹、踢、扫、撩、拐、抹、刹、踩等等攻防腿法。

“三圣狮”在历史发展和传习过程中,各武馆会结合自身习练的武术特点,

自家功夫的鼓点,加上狮舞的编排,形成了当今异彩纷呈的艺术特色。

四、佛山醒狮的身体语言

过去学舞狮,必先要学功夫,有一定的武术功底再练舞狮,武功扎实者,狮 子舞起来也特别威风凛凛,雄壮有力。由于佛山醒狮是民众喜闻乐见的一种既可 驱魔镇邪又有娱乐性的活动,具有独特的身体语言,行内的人就能分辨出各“门 堂”和其传递的信息内容。

相传“洪门”天地会民间秘密组织,利用舞狮活动作为掩饰,把三圣狮舞 作为传递信息的方法,推动反清力量的组织和扩展。除了表现“刘、关、张”三 国历史故事人物外,还增加了《水浒传》中梁山好汉故事情节,将洪门天地会的 暗号、礼节、手势、茶壶阵法等加人狮剧的创编中,其摆阵、闯阵、破阵等的许 多舞狮的单独路,融入了五行八卦、风水易学、孙子兵法等多种元素,传统的破 阵套路有“四门兜底阵”、“八卦阵”、“五行阵”等,由于佛山舞狮在演绎上 更多的是用拟人的手法来讲述故事的表现形式,为了识别洪门各山堂的关系,还 特定在舞狮前,以各派拳种的特点,用手势(手印、手语)融人到武术中,先表 演几下武术功夫,再进行舞狮,这就是现在佛山舞狮的开桩礼,内行观看,便知 是哪个门派的舞狮了。如蔡李佛拳“开桩礼”就有这样的词句:“大鹏展翼反天 手,魁星踢斗清名留,拱拜五湖复四海,日月拱照万世留! ”暗含反清复明四个 字。昔日鸿胜馆狮队表演醒狮,舞狮人必定要先打蔡李佛拳的“开粧礼”招式, 就是为了表达反清复明的思想和决心。在叩头“三拜狮”的时候,舞狮人三次将 狮头举起翻转再落膊的动作,也都有推翻清朝统治的愿望,暗示反清复明的意 思。天地会以“反清复明”为宗旨,舞狮又加入了狮子采青的环节,“采青”

寓意“踩清”,即把清政府踩在 脚下。演绎出当今的诸多表现程 式。又因“狮”与“输”谐音, 民间忌讳“输”,故又把舞狮称 之为“舞胜头”,传统醒狮的身 体语言有了更多的表达方式和信 息传递方法。

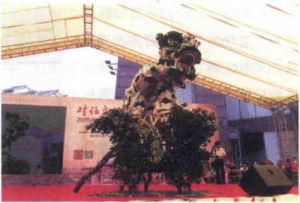

醒狮的发展大致是从传统的

地狮、凳狮,发展到高台狮、高 竿狮,由高竿狮又发展到桩狮。 桩狮的难度也在不断增大,如走 钢丝、腾空跳等,桩的高度也越 来越高,有的已接近3米,这对舞 者的武术功底、表演艺术甚至杂 技水平要求越来越高,观赏性也

越来越强。20世纪80年代后,醒 狮比赛向高粧及难度竞技发展。

90年代初,为适应现代高桩狮的 发展需求,经过不断摸索和创 新,南海叶竞循(四牛)在继承 传统狮头扎作技术的基础上,对狮头扎作材料、工艺、外观进行了改进和创新, 开发出兼具佛山狮和鹤山狮特点的佛鹤狮。佛鹤狮狮头重量仅3—4斤重,比传统 佛装狮轻便了近一半。保留了传统南狮制作夸张、神采飞扬、色彩艳丽、牢固耐 用的特点,吸收了鹤庄狮轻便的长处,具有更鲜艳夺目、更经久耐用的优势。佛 鹤狮是顺应了现代高桩狮的发展需要而应运而生的,是舞狮活动向竞技及难度发 展的物证。

五、舞者与武者

正如顺德咏春拳传人陈 锦良师傅所言:“传统的舞狮 和武术是不分家的,舞狮者也 是武术者。”佛山鸿胜武馆拳 师黄四,在佛山镇郊栅下成 立“鸿胜武馆螺涌社”,以 徒弟何义、霍康为骨干,教授 武术,发展狮队,声势浩大,民间有“天上雷公,地下螺涌”的谤语。民国十四 年( 1925),武术名家邵汉生,在家乡南海县平洲三山,组织以武术和舞狮为主的 “南海三山精武童子团”。随着佛山的武术和醒狮活动蓬勃,涌现了大批的拳师和 著名的舞狮教头,如蔡李佛拳的张炎、陈盛、赵荣、陈锦、梁明、潘松等;咏春拳 的陈汝棉、彭南、区康、冼玉佳、林作、邓考、陈大苏、梁根等;“义字派”武 馆的招锡、黄锡、招就等;“悦安社”的拳师仇太生、仇长、陈瑞、大王钊等。

就目前佛山国家级非物质文化遗产项目广东醒狮代表性传承人而言,除醒狮 技艺各有师承外,其武术传承也自有渊源。(以广东醒狮代表性传承人级别和出 生时间排序,见下表)

六、佛山醒狮的艺术风格

佛山醒狮已有数百年历史,在传承的过程中形成鲜明的风格3武术和艺术巧 妙结合,塑造出生动完美的形象。醒狮的舞法,与武术密不可分,它吸纳了各武 馆、各流派的步型、步法、功架,糅合到舞狮中去,表现狮子喜、怒、醉、乐、 动、静、惊、疑八态,武术的功架技巧,使醒狮更生动传神。采青是醒狮演示的 精华,其起、承、转、合,具戏剧性和故事性,形式多样,内容丰富,它借鉴和 运用传统戏曲的情境虚拟、扎架、亮相、造型、敲击乐的形象烘托等艺术手法, 演绎各种情节,并对关键、精彩的细节进行夸张放大,做细腻的表演,派生出多 种套路,广泛流传佛山醒狮在造型上显示出浓郁的民族风情,色彩丰富,纹饰 独特,用拟人化的手法,将舞台上的人物角色脸谱运用于狮头设色,显示不同狮 子的不同个性。佛山醒狮锣鼓艺术具有丰富的表现力和感染力,尤其是具有武术 根底的师傅,打起鼓来更是气场十足,击鼓的技法、姿态、节奏花样繁多,动静 分明,威武雄壮的锣鼓催人振奋,锣、鼓、钹巧妙的配合,形象地渲染出丰富的 艺术效果。

第三节佛山武术与中医药

在我国文化发展史中,传统武术与传统中医有着共同理论渊源,传统中医认 为,精、气、神是人体的“三宝”,是先天具有的,与生倶来,是人与自然界达 到高度统一和谐的存在方式。保持精、气、神先天状态,达到人与自然界的高 度统一和谐,是传统中医整体观理论的体现。传统的武术釆用中医精、气、神 学说形成拳法理论,如李东风《六合八法拳歌诀》谓:“……我与乾坤为表里, 静中养息调精气。绵绵密密在胎息,欲知有象原无象。精气相交依日月,筑基 无欲养元神。固守虚无迟坎离,行工火候昆仑顶。” W讲求在无拘无束的自然 状态下,以心意为源头,以精神为主导,驱动形骸,以达到内养心性,外修形体 的目的。

传统中医综合自然科学和哲学中的阴阳观念,讲究阴阳平衡。阴阳平衡并 不是孤立和静止不变的,而是存在着相对依存、消长、转化的关系,是一种动态 平衡,机体平衡随时会被自身机体状态和外界环境干扰而打破,维护人体机能的 协调平衡是中医养生的宗旨。传统武术也有动静分明、开合有度、刚柔相济、虚 实互换、快慢相随的理论。唐代王冰《黄帝内经》讲“阴阳者,天地之道也,万 物之纲纪,变化之父母,神明之府也”。传统武术中太极拳更有“阴阳分,天 地判,始成太极”之说。太极拳的名称就是根据太极生阴阳,阴阳合为太极原理 而来,传统武术也追求阴阳转换、矛盾统一的平衡,武术与传统中医可谓理论 同源。

中医经络学说认为,人体内存在着一套复杂的经络系统,它包括十二正经 和奇经八脉,纵横交错,网络全身。《灵枢•本脏篇》说:“经脉者,所以行血 气而营阴阳,濡筋骨,利关节者也。”就是说,人体的气、血、津液主要靠经络 为运行途径,经常有目的、适度地活动经脉,可以起到疏通经络,调节脏腑机 能,从而达到强健身体、延缓衰老的作用。经络学说亦被武术广泛吸收并得到运 用,不少拳种在其指导下进行练拳健身、防身自卫。少林功法中的目功、面功、

鼻功、口功、舌功、齿功、身功等,即是中医经络学说的具体运用。武术的点穴 法,更是中医经络学说运用的范例。点穴可以闭塞经脉,制服对手;也可疏通经 络,调和气血,达到治病救人的目的。在武术擒拿术中,也常配合点、打、拿穴 法,克敌制胜。武术和中医经络学说长期相互融合,经络学说指导武术发展;武 术则丰富和充实了中医经络学说的理论宝库。

明清以来,随着佛山社会经济逐步繁荣,工商业、传统手工业也不断发展, 百货山积,会馆林立,除了挟资营商者外,十之八九则为徒手求食者,大多数从 事体力或手作生产,如铸造、打铜、打铁、陶器生产等。“乾隆时期,佛山炒铁 行业约七千至八千人,铸铁行业工匠就不下二三万人”。道光咸丰年间,铁钉 行从业工人也有数千。他们当中为了能在佛山站稳脚跟,不受欺负,进行团结互 助,参加武馆和狮会学习武术和狮艺的不在少数,穷则善己,达则济世。佛山武 术在世代沿袭的基础上发展迅速,传播广泛。手工劳作及武术兴盛等诸多因素, 筋伤骨断之事时有出现,这就为中医伤科正骨提供了丰富的临床实践机会,为中 成药研制及应用提供广阔的市场,不少能医者,本身就是习武者,如咏春拳宗师 梁赞,开设“荣生堂”医馆,洪拳一代宗师黄飞鸿,开设“宝芝林”医馆,阮奇 山家族有“阮时和堂”,还有梁财信医馆、陈华顺医馆、梁细苏医馆、李广海医 馆等,他们医武同研,以其精确的理伤手法及有效的伤科药剂著称于世,留下了 不朽的传奇。

梁赞

咏春拳一代宗师梁赞,在承继其父亲中医理论的基础上,拓展筷子大街荣 生堂药材店的经营范围,在店中主诊行医,深得病家称道,世称为“佛山赞先 生”。他的医药技术在一代代的咏春门人中流传至今。

梁财信

19世纪初至民国末期,佛山澜石有一间诊所十分兴旺,省内外许多骨伤科患 者慕名前来求医,这就是远近闻名的“梁财信医馆”,梁财信医馆以医治跌打金 疮疗效显著而声名远播,曾有“梁财信驳骨,鸡脚换鸭脚”的声誉。

梁财信( 1763—1855 ),佛山郊区澜石人。务农为业,自幼熟习武术,在乡 间兼充更练,和盗贼势不两立。也因为这样,20岁那年遭到贼人暗算,被打跛了 双脚,由其兄财广背他到跌打医生潘日舒处求医。因家境贫寒付不起医药费,他 主动向医生提出:如能医好,甘愿为奴。医好后,梁财信果然以家奴身份跟随潘 曰舒行走江湖。潘日舒将跌打秘诀倾囊相授,临终遗存所有医书和秘传笔记。

梁财信42岁自立挂牌行医,在澜石设立“梁财信医馆”,澜石当时是个重要 的木材集散地,离石湾只有5公里,当时佛山手工行业以冶铸、五金、陶瓷、纺 织等行业为主有300多个,工人经常和机器、重器、利器、沸水、烈火接触,工

浏览8,316次