二、武术的概念释意

应该明确的几个观点

关于武术的概念问题,不少学者已进行过相关论述,撰写过 不少释意的文章,综合起来其主要观点是:

注:该文刊于武汉体育学院《体育文摘》

其一,概念是事物本质特征的描述,是关于某一事物思维的 起点;按逻辑学的观点论,概念是特定事物判断、推理和论证的 基础,因此,要说明或者研究某一种事物,首先得开宗明义的说 明其概念,武术运动作为体育项目的一种也应如此。

其二,认为武术的概念在不同的历史时期有不同的表述,这 是与武术本身的社会价值相联系的。远古至冷兵器时代相当长的 历史阶段,武术是以一种搏击技术而存在的,其主要社会功能是 生存谋食或军事取胜的手段。随着社会的变迁、生产力的发展, 武术早已随着社会的需要进化成一种传统的体育项目,成为健 身、修身的重要手段,搏击技术只不过是技术上的特点。武术运 动发展到当今,人们新的价值取向可能会使武术运动走向现代化 发展方面,武术的概念将有新的概述,武术的搏击实用功能将逐 渐淡化,武术的内容和形式也将逐步向高、难、美、新方向发 展,然“始终是围绕技击这一本质特征而变化、精炼、发展提高 的"(《中国武术史》),也就是说,技术本身的技击特点是永远不 会消失的,这是由武术的本质属性所决定的。

其三,武术运动内容丰富,形式多样,有徒手有器械,有单 练有对练,有演练性的套路形式、亦有对抗性的搏斗竞技,包含 和汇集了不同地域、不同民族的独具特点的传统拳种,这些风 格、内容各异的拳种和搏击方法均具有各自的本质属性和运动规 律,对于整体武术概念来说,它所综合的属性,应是整体武术内 容中的共性的本质属性,而不是这些拳种的“偶有属性”。而众 多的“偶有属性”、正是整体武术共性属性的基础。

金岳霖《形式逻辑》认为:“概念有两个重要方面,这就是 概念的内涵与外延”,温力在《中国武术概论》更确切的表述: "概念的内涵就是概念所反映的事物的本质属性,也就是该事物 赖以区别于其他事物的特殊矛盾。”概念的外延就是具有概念所 反映的本质属性的事物,上位概念就是与外延相同性质的一种概 念。按照逻辑学中的观点,可以将武术内涵、外延和上位概念综

合为以下几点:

(1) 存在“技击”这一区别于其他体育项目的根本特点,这 是其内涵;

(2) 有套路演练的运动形式和其他非套路形式的对抗运动, 这是其外延;

(3) 是民族文化遗产,是体育项目,这是其上位概念。 在此基础上,讨论武术的概念的表述应该是比较清楚了。

武术概念分析

- 武术的内涵问题

武术的内涵(即本质属性,或者说区别于其他事物的特殊矛 盾)是技击性,可从如下几点论证。

(1)从字型上分析。拆开“武”字是“止” “戈”二字,常任 侠在《中国古典艺术》一书中提出:“武字甲骨文篆文均从戈从 止,金文亦从戈,作人持戈、持干、持戊前进的样子”。

许慎在《说文解字》中曰:“夫武,定功戢兵,故止戈为 武。”意思是打了胜仗,收兵回营。“戈”是兵器,“止”是停止 之意,整个武字是停止打仗之意,实质上此种解释并非“武”字 本意。据(《说文解字注》段玉裁)中议,“止下基。象!14 (草) 木出有阮。故以止为足”。“以止为人足之称与以子为人之称正 同”,也就是说草木为止,引申为人足为止,足即指人也。古代 文字专家都认为止是足,足亦指人也,所以常任侠在《中国古典 艺术》一文中理解为像人持戈前进或者荷戈出征打仗的意思,是 有其文字依据的。“止”在用法上有禁止、阻止之意,戈就是搏 击中的武器,寓有矛盾之意。

“循”从行术声(《说文解字》),把“术”写到行中就成了 “荷”,甲骨文中的“术"如图"匕拓',金文中的“术”如图 %"',战国的陶文中的“术"如图号*”,均像四通八达的街中 的十字之道,如此看来,“术"的含义是后人引申的,引申为技术方法的意思。按“武”、“术”二字的字形演化、引申的内涵议,“武术” 即搏击的方法和手段。

(2) 从字义上分析。“武”字可解释为“威力服人”之意,也 市解释为“讲武论勇”之意;《辞海》注释为:“干戈军旅之事”; 术即整军经武的方法和技术。《韩非子•定法》:“术者,……操 杀生之柄,课群臣之能者也。”《礼记•乡饮酒义》:“古之学术道 者,将以得身也。”武术从字义上讲是一种击、力、技、法的方 法。

(3) 从武术的内容分析。武术的本质特征是技击,武术的套路 和对抗运动形式,均充满了攻防技击内容。《礼记》中称此内容为 “执技论力",《荀子》和《汉书》中又叫“技击”,自汉以后又称 “手搏”之技,《纪效新书•拳经捷要篇》写到“学拳要身法活便, 手法便利,脚步轻固,进退得宜。腿可飞腾,而其妙也;颠番倒 插,而其猛也;披劈横拳,而其快也;活捉朝天,而其柔也。知当 斜闪……”俗云:“拳打不知,是迅雷不及掩耳,所谓不招不架, 只是一下,犯了招架,就有十下。"渤海马三在武术文稿中总结岳 山派八极拳时称八极拳就有六大开、四大法、八大招、十二路、六 肘头等,光招法就有大招、小招、虚招、实招、单招、活招、绝 招、变招、攻招、巧招等十二种之多,这已充分说明武术中的攻防 内容是非常丰富的,其本质特征已显而易见。

- 武术的外延问题分析

(1)从武术名词演变而议。武术一词最早叫“舞”,春秋战国 时期,武术称“技击”、“角力”,讲“拳勇股肱”、“执技论力" 等词,从魏晋南北朝的“弁”、“卞”手搏之称到“伎士之士”、 “白打"、“走花”,乃至民国期间的“国术",现代的功夫之称等, 我们窥见到武术中的“舞"(即套路运动)与对抗中的“搏”总 是交相辉映、交叉发展,武术中的“舞”(即套路运动)是攻防 动作的串联和发展,是搏击技法传承的基本形式和手段,实用技

法的对抗形式又为丰富搏击内容开拓了全新的途径,两者相得益 彰、互相借鉴、彼此增辉,此乃是西方搏击技艺所不及的。

(2)从武术的性质议。武术套路中的各种动作的攻防方法来 自于实战中的攻防技术,但又区别于原始的实战技能。经过几千 年劳动人民的经验总结和积累,武术以增强体质为中心的体育价 值,愈来愈被人们系统整理和完善化,成为人们增强体质、陶冶 情操、延年益寿的重要手段。史册中大量地记载着武术的体育性 质,《少林十戒》第十条说:“习此技艺者,以增强体魄为要旨”。 《拳经捷要篇》中的第一句就是“拳法似无预于大战之技,然活 动手足,惯勤肢体,此为初学入艺之门也”。又如按“熊经鸟申, 呼响按摩”的理论研究的八段锦、五禽戏,其目的也是“流水不 腐,户枢不蠹”也,拳谚中说“常常练武术,不用上药铺”,“外 练筋骨皮,内练一口气",武术高度的健身价值已被人们所认识 和接受。

武术是一部宝贵的民族文化遗产,文化是一种历史现象,泛 指人类社会在历史实践过程中所创造的一切物质财富和精神财富 的总和;文化在阶级社会中,具有鲜明的阶级性,随着不同民族 的繁荣和发展,文化也逐渐具有鲜明的民族特色,文化从广义上 理解,它涵盖意识形态、生活方式和精神的物化产品三方面特定 的有机组合体,是人的生命活动发展的特殊形式,它体现了人掌 握了自己同自己、自己同社会、自然界关系的程度,因而人的社 会生活、科学技术、思想观念、文学艺术、体育卫生、风俗习 惯、道德意识以至人们的衣食住行等都属于此概念之列。武术是 我国劳动人民经过几千年的实践总结的、本民族固有的、代表本 民族进步的、积极开展生命活动及其方式与成果的类化物,理所 应属文化的范畴,透过武术运动这种文化形式可以反映出中华民 族的特殊行为观念和与其他民族的差异,是中华民族社会生活和 民俗风情习惯的缩影,正如其他建筑上的大屋顶、民族的京剧、 传统的杂技、书法国画等一样,体育中的武术也反映了中华民族的特点和习惯,因此,武术是民族的,是中华民族宝贵的文化遗 产。

中华民族是伟大的民族,它的灿烂的古代文化遗产,一直为 世界人民所重视,所敬佩,武术作为一种文化遗产,在长期的交 往中很早就传到了国外,首先是日本、东南亚各国及至现在发展 到世界的功夫热,中华武术以其独特的魅力和特有的健身修身功 能已引起越来越多的习练者青睐。孙中山先生曾说:"中国之文 明,已著于5000年前,此为西方所不及。”总结和继承这部优秀 的文化遗产,对指导我国当前的各项运动和进行民族精神的传统 教育都具有重要的现实意义和历史价值。

综上所述,我们可以得出这样的结论:武术是以技击动作为 素材,以套路和对抗为运动形式,具有术道并重、内外兼修功能 的民族形式的体育项目,是一部宝贵的民族文化遗产。

注:北京航天航空大学北海学院讲学用稿

三、武术的产生与发展

1.武术的产生

武术从孕育到形成,经历了一个极其漫长的历史过程,追根 溯源,武术产生于人类的劳动。其理有三:一是武术活动是作用 于人体的,所以人是武术活动的主体,而人的进化、手脚的形成 和分工,感觉、思维的发展以及语言的产生都是人进行武术活动 的先决条件,这一先决条件形成的最初根源,则是劳动;二是武 术的主要特征和主要内容是格斗(或搏击),而格斗最初是在人 类劳动过程中形成的;三是在我国远古社会的传统中有史见证, 如弓箭、绳标、流星锤、投掷矛的起源等。

武术是在人类最初的劳动过程中产生的,是人类获取生活资 料、同大自然斗争过程中萌芽的,虽然原始社会末期的部落战争 对武术格斗技能的形成有着重要影响,但武术产生的本源仍然是 劳动。

武术的发展

武术的发展大致分为六个不同的阶段。

武术的雏形:原始社会末至夏、商、周时期。《史记》、《世 本》、《山海经》、《诗经•小雅•巧言》、《礼记•王制》等有“黄 帝习用干戈”、“蚩尤作五兵”、“夏后练九伐”、“周代射礼”、“无 拳无勇,职为乱阶”及“凡执技论力,适四方,裸股肱,决射 御”的记载;军事战争的频繁,青铜业的发展,武术开始与生产 劳动分离,从属于军事活动,武术由简单的单个攻防技术,发展 为简单的套路和比赛形式。

武术的初兴:中国武术经过漫长的形成过程后,于春秋战国 时期进入到初步兴盛阶段。

春秋战国时期是我国先秦史上社会经济大发展的时期,也是 古代有名的列国混战、诸侯争霸、战争十分频繁的时代。生存和 发展的需要,武术在军中和民间得到了重视和推广,突出反映在 “拳术和角力的兴起”,舞剑、斗剑、佩剑之风盛行一时,特别是 兵法及武技理论著作的问世(如《庄子•说剑》、《手搏六篇》、 《剑道三十六篇》、《吴越春秋》、《孙子兵法》等),大大丰富了技 击理论的文化内涵,武术开始成为我国文化的组成部分。

武术的发展:秦汉三国是封建社会的上升时期,政治经济的 相对稳定环境,为武术与军事技术分离并向体育竞技方向转化创 造了条件。突出体现在武术开始分为两大类型。一是实用性较强 的攻防格斗练习,表现为角抵非常盛行,手搏从角抵分化出来又 把相搏的技艺向前推进了一步;另一类是从攻防格斗中提炼加工 而成的“舞”(即现今的套路运动),特别被“百戏”吸收,艺术 性较强,叫“舞练”,此种舞练有“剑舞”、“刀舞”、“戟舞”、 “醉舞”、“狗斗舞”及“集体剑舞”、“集体矛舞”等,武术逐渐 由单纯军事技术向娱乐健身、竞技方向转化,有了较多的竞技比 赛形式,反映出明显的体育特征。

武术的繁荣:魏晋南北朝的特殊历史环境,如三教合流 (儒、道、佛),玄学盛行,加上追求长生不老之术的迷恋之风, 在某种程度上对武术确实产生过不良影响,然而到了隋唐时期, 随着社会经济的繁荣发展,武术又进入到快速发展时期。唐朝推 行“武学制”,以考试方法选拔武艺人才,这从政策上促进了民 间和官方练武活动的广泛开展,使武术纳入到正规的教育轨道。 隋唐二代,为推动武术的发展,制定了种种的激励办法,重视武 艺人才的措施,无疑也促进了武术套路技术和攻防格斗技巧的丰 富和发展,对后世套路的成熟有着重要的影响。当时文人武人佩 剑成风,以舞剑为荣。诗人李白、杜甫青年时皆学过剑术,将军 裴旻的剑术、李白的诗、张旭的草书被誉为唐代三绝,有人赞美 裴旻的剑是“剑舞若游龙,随风萦且回”,杜甫笔下的《观公孙 大娘弟子舞剑器行》对公孙氏的剑术作了十分生动的描述,可见 武术繁荣之一斑。

武术的成熟:宋元时期,民间的武艺组织蓬勃兴起,如“英 略社”、“刀箭社”、“锦标社”、“相扑社”、“射弓踏弩社”等,社 团组织的出现,为武术的传授交流、发展创造了有利条件。武术 根据“百戏”演出的需要进行了改造,使表演方法、套路布局更 合理,每练一套有起势收势,武艺向多样化方向发展。军队“教 法格”的颁布和“兵经”七书出版,促进了军旅武术的开展。十 八般武艺名称的出现,为后世武术家整理、归纳武术内容提供了 基本素材。

明清是武术大发展时期,各种流派林立,拳种纷呈,流派的 发展对武术的普及起到了积极的推动作用。武术的总体范围和技 术结构层次已基本形成,表现在武术典籍大量问世,至明末清初 达到高峰。主要有:程宗猷的《耕余剩技》,吴殳的《手臂录》, 戚继光的《练兵实纪》、《纪效新书》,何良臣的《阵记》,唐顺之 的《武编》,茅元仪的《武备志》及施耐庵的《水浒传》,罗贯中 的《三国演义》,吴承恩的《西游记》等文学作品。

清代武术流派分流,各'具特色,极大地丰富了武术的内容, 八卦掌、太极拳、形意拳、通臂拳、劈挂拳等均在清代产生,成 为武术成熟的重要标志。清代具有代表性的武术论著有《六合拳 谱》、《内家拳法》、《甚氏武技书》、《太极拳经》、《花拳总讲法》 等,是武术繁荣的具体体现。

民国时期,由于社会的发展,火器的普遍使用,武术的健身 作用更为明确,武术更多的是以体育运动的形式出现在人们的社 会生活之中,成为近代体育的重要组成部分。民间出现了拳社、 武士会、体育会等武术组织,如“精武体育会”、“中华武士会”、 “致柔拳社”、“武当太极拳社”、“尚武国术研究会”、“汇川太极 拳社”等,这些武术团体对武术的传播和发展起了一定的作用。

1928年中央国术馆在南京市成立,此后相继有24个省市建 立了国术馆,形成了一个较完整的国术教育系统;中央国术馆组 织了二次国术国考,数次较大的武术表演活动,如1929年的游 艺大会,1936年中国武术旅行团访问东南亚及1936年中国武术 队赴柏林奥运会参加表演等。

武术的完善:新中国成立后,党和人民政府十分重视民族传 统体育项目的继承和发展,国家体委和中国武术协会遵循“取其 精华、去其糟粕”、“古为今用,推陈出新”的方针,按照武术运 动的本质特征和功能价值,全面规划了武术运动的发展方向,促 进了武术运动民族化、科学化、大众化和国际化的发展进程,得 到了进一步完善和长足发展,成为社会主义体育事业的重要组成 部分,主要表现在如下几个方面。

(1)确立方向,拓宽视野。在批判了门户之见、保守思想, 清除了反科学、有害健康的锻炼方法后,确立了武术的社会主义 性质和为人民健康服务的发展方向;设立了民族形式体育运动委 员会,举办了各种会议和活动,武术被列为高等院校和中、小学 体育课程,整理出版了一批初、中级的习练套路(如简练太极 拳、初中级长拳及器械套路等),促进了武术在城乡的广泛普和开展。

粉碎“四人帮"后,1982年召开了新中国成立来的第一次全 国武术工作会议,制订了武术工作发展方针、政策,规定了任 务,颁发了《关于加强武术工作的决定》,为武术运动开展国际 交流、走向世界奏响了凯歌,自此后,武术以独特的姿态,登上 了国际竞技比赛的大雅之堂。

统一部署,拯救遗产。:1979年国家体委发出了《关于发 掘、整理武术遗产的通知》,自1983-1986年间,动员了全国近 8 000余人,耗资数百万,开展了我国历史上空前的普查和挖掘 整理工作,取得了卓著的成效和成果,为弘扬武术文化和促进武 术全面发展准备了基本条件。

完善了竞技制度和规则,加强了国际交流。从20世纪 80年代起至今,先后修订竞赛规则8次,使规则达到了国际体育 竞赛的基本要求;制订并实施了团体或个人锦标赛和多层次观摩 交流大会体制,实行了裁判员、运动员、教练员等级制和段位 制。散打经整理列入竞赛体制,武术竞赛形式更为完善。

新中国成立以来,我国武术队代表团先后访问过五大洲数十 个国家,为宣传发展武术运动起到了积极作用;自20世纪80年 代起,我国开始有计划、有步骤地对外推广武术;1987年和 1990年在日本横滨、中国北京成立了亚洲武术联合会、国际武术 联合会,其他洲级武术联合会也相继成立;世界武联和洲级武联 主持的世界武术锦标赛已成功举办过八届,通过努力,武术已成 为亚运会正式项目,2008年奥运会,武术作为特殊项目列入,武 术已成为国际体坛的竞技项目之一。

武术理论研究成果丰硕,武术运动的开发前景初有展 示。武术理论研究工作自20世纪80年代“全国武术学术论文研 讨会”后,武术运动科学化问题已引起各学科领域专家的极大关 注,特别是十一届三中全会以来,武术理论研究工作的广度和深 度得到了进一步拓展,可以说已经走出了肤浅认识武术的低谷。

据不完全统计,武术理论研究的论文和成果已近万篇,武术史 学、武术文化学、武术养生学、武术理论基础、各种武术技理读 本、各种武术辞书和百科专著相继问世,武术高度的哲理教育价 值和作用已被世人所认识。

武术除具有修身、健身、防身、悦心等价值功能外,还有一 定的开发价值,当今出现的“武术搭台、经贸唱戏”的集文化、 经贸于一体的活动在全国各地非常引人注目。诸如“少林武术文 化节”、“武当武术文化节”、“中国传统武术节”、“全国状元杯擂 台赛”等都从不同的侧面展示了武术服务于经济建设的强大生命 力。可以这样展望,不久的将来,武术文化市场将随着武术国际 化的进程传播到国外,未来的武术盛会必将是武术竞赛、武术文 化、经贸活动的综合性大会,武术的功能和效益将得到全面的展 示。

四、散手运动概论刍议

(-)散手运动释义和发展

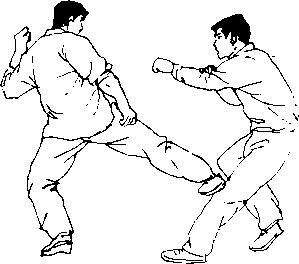

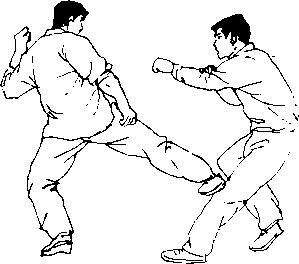

散手运动是两人运用各自肢体的特殊功能和技击技巧,在特 定的规则的制约下进行攻防实战的一项传统徒手对抗性体育运 动,是武术的重要运动形式之一。

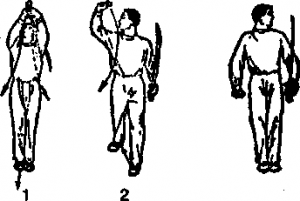

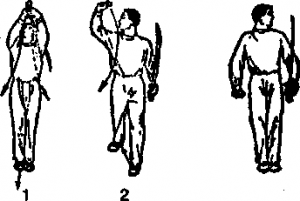

散手近可用手,远可用足,贴身可摔,人体各部位都可以成 为攻击对方的武器。概括起来为七拳:头、手、肘、肩、足、 膝、胯。技击方法分踢、打、摔、靠、撞、跌等。踢就是腿击 法;打就是进攻和防守的手法;靠、撞就是以自身的体重、巧妙 地贴身撞击对方,使其失去平衡的击法;摔就是二人相抱使对方 倒地的技巧;跌就是利用合理倒地而进攻对方的能力。散手的技 艺高低,是身体素质、技击招法、战略战术

散手运动的攻防技艺是我国劳动人民在长期实践中创造发展 起来的;有着悠久的历史和深厚的群众基础。据史料记载,春秋 战国时期的武艺较量,已很重视攻守进退、真假虚实、内外顺 逆、动静快慢的战术研究。《吴越春秋•勾践阴谋外传》曾记载 技击家越女的一段精辟论述:“凡手战之道,内实精神,外示安 仪;见之似好妇,夺之似俱虎。布形候气,与神俱往。杳之若 日,偏如腾兔。追形逐影,光若仿佛。呼吸往来,不及法禁。纵 横顺逆,直复不闻。斯道者,一人当百,百人当万……”这段话 反映了当时技击的理论已发展到了相当的水平。

我国的散手运动技艺在汉代就传入日本及东南亚诸国。唐豪 先生在文考中已证明:其由琉球传往日本名为唐手术者,始为中 国之手搏也。日本的柔道、空手道、朝鲜的跆拳道、泰国的泰国 拳,乃至西方各国盛行的拳击运动,虽各有其独特的技艺和发展 历史;但比较起来,中国的技击技艺更全面、更丰富、更有实战 价值。

新中国成立后,技击的对抗形式,从增强体质、锻炼意志、 提高技艺和防卫能力出发,在方法和要求上都有了新的改进和完 善。按照特定的规则,比赛中要佩戴安全护具,限制比赛局数并 禁止攻击某些要害部位,以确保人身安全,起到了体育竞赛的作 用,更宜于推广和普及。

(-)散手运动的内容和特点

散手运动的技术动作、攻防理论和练习方法十分丰富。技术 动作包括:基本手法、步法;进攻的基本方法(进攻性拳法、掌 法、肘法;进攻性腿法、膝法;进攻性摔法、靠法;进攻性跌法 等);防守的基本方法(直接防守、闪躲防守);联招应变(主动

进攻的联招、防守反击的联招);辅助练习方法(徒手练习方法、 借助器械的练习方法、双人练习方法等)和散手专项准备活动的 各种方法。攻防理论涉及面广,主要有人体解剖、结构、经络和 要害部位;散手技能的形成和心理特点;散手的基本要素,力学 原理的应用,散手运动的教学与训练(学习散手的不同阶段及任 务、散手的技术战术训练、散手的体能训练、散手运动损伤的预 防及卫生、散手实战要诀等)。

针锋相对性是散手运动的本质特征。从散手运动比赛形式 看,对垒双方为胜负的行动必然是针锋相对的,否则整个运动形 式也就无法评价和认识了。双方打斗的目的,是为了战胜对手, 可以充分运用不超出规则范围的一切手段和方法,因而也具有一 定的危险性。对垒双方的战术战略也存在不可调和性。兵书云: “兵者,诡道也。"群体战斗是在“智谋”与反“智谋“中进行 的,个体比试也存谁骗与反诋骗的智斗较量,开局前的审势对 策、开局后的“杀机在心,活局在臆”无不是针锋相对的。通过 针锋相对的制造危险(即削弱对方的实力)和欺骗(即智取)的 实践活动,来掌握临阵攻防的规律和防卫能力。

散手技术的实质就是最优化的打击方法,而最优化的打击方 法无不相应有最有效的防守和反击技术,进攻一防守反击一反还 击再进攻一再防守进攻,如此循环往复,两者在矛盾和对立中发 展,促进着进攻技术的延伸和完善,针锋相对的特性就是在攻防 技术的互相克制中得到体现的。

健身性是散手运动的功能特征。散手运动的健身性寓于技击 对抗之中,据史料分析,秦汉三国时期,人们在军事上充分运用 散手(古称手搏)的同时,已经明确地意识到它的健身价值。魏 晋南北朝的府兵制,唐朝开始的武举制,用考试的办法选拔武勇 人才,把手搏(即散手的前身)与“身材之选”放在同等重要的 位置。

(三)开展散手运动的意义和作用

武术是建立在技击的基础上的,武术对抗和套路运动形式的 主要内容、素材都取自于技击技术。散手运动和其他传统体育形 式一样,是我国宝贵的民族遗产。在研究和从事这项具有我国民 族风格的体育运动时,要联系武术技击的悠久历史和中国武术对 抗运动蓬勃发展的新形势,认识到继承和发扬这一遗产对于我们 发展民族新文化、进行爱国主义和民族自尊心的教育、加快精神 文明建设都具有十分重要的意义。

散手运动是增强体质的良好手段。通过散手训练能提高力 量、速度、耐力、灵巧、柔韧等素质,促进呼吸、消化、血液循 环、神经系统机能的应激性和稳定性,强健各部肌肉,从而起到 健身的作用。散手的各种招法都要求全神贯注,内外合一,身手 敏捷,配合协调,这种动静徐缓、刚柔相济、攻守应变的技击能 力的培养过程,无疑也调节和改善了人体的机能,使身体的各系 统都可得到健康均衡的发展。

武术的另一种运动形式是套路运动,套路运动的技击含义是 武术套路区别于其他运动项目的重要特点。技击技术又是武术套 路运动的依据和素材,可以这样说,技击寓于套路之中,又高于 套路之上。技击技术不为任何武术流派和拳种所独有,而是整个 武术套路运动的源泉和固有精华。武术套路运动的发展是以技击 技艺的发展为基础的,倘若忽视技击技术的发展,就会使套路运 动变得简单、重复而无新意。因此,散手技击技艺的继承和提高 是使武术套路运动进一步发展的先决条件,是保持武术特点的根 本问题。

开展技击对抗运动,对促进我国武术运动的全面发展,适应 国际武术运动的需要也具有重要的现实意义。新中国成立后,我 国的技击对抗的运动受极左思潮的影响,在相当长的一段时间内 不恰当的批判了 “唯技击论"的观点,致使一提到对抗比武,就

有人说“野蛮”、“有损健康”、“不安全”,使武术运动成为了单 一的套路表演形式。民间确有技击专长的前辈没有受到重视,武 术技击精华和理论没有及时地挖掘和整理,有志于技击的武术工 作者,因没有系统全面的训练和比赛机会,又苦于没有高手的指 点,技击对抗技能很难提高,长此下去,宝贵的技击技术将有失 传的危险。

综上所述,我国传统的徒手技击技术历史悠久,内容丰富, 是武术发展中取之不尽、用之不竭的源泉,是培养爱国主义精 神,振奋民族自尊心的良好手段,是强壮身体、普及体育运动和 掌握实战格斗、自卫防身的有效方法,对于我国的四化建设具有 重要的现实意义和深远的历史意义。我们相信,只要我们引导得 方,开展得法,散手运动这颗民族文化宝库中的明珠将会放出更 夺目的光彩。

五、散手运动溯源与发展

散手古称手搏(《汉书•文艺志》)、“弁”(《汉书•甘延寿 传》)、“卞”(《汉书•哀帝纪》),近代谓抢手、搏打、打擂、散 打、格斗等,是传统武术项目中的对抗运动,它的技术动作、攻 防理论和练习方法十分丰富,是我国珍贵的民族文化遗产。

居延汉简甲编第1304号简有六字,释文是“相错畜,相散 手”。据陈邦怀先生考证,1304号简确是汉代有关手搏的技术术 语,可知散手运动的起源是古老的。

散手运动起源于生产劳动,它是适应人的生存或劳动需要而 产生的,有些史学家否定这种提法,然而社会学众多的观点证 明,与“野兽纠缠扭打的意外现象”,正孕育着攻防技能的端倪, 只是在人们还没有有目的、有计划、有组织进行讲习、传授和整

《诗经•小雅•车攻》云:“建旗设旄,

搏兽于敖。”《尔雅 •释训》云:“暴虎,徒搏也。”《孔丛子•答问》云:“骨腾肉 飞,手搏兽。”等,这些徒手与兽相搏的记叙虽免不了文字的修 饰,但在“猛兽食颛民,鹫鸟攫老弱”的恶劣环境下的原始人 群,只有靠与巨禽拳牙相交,使其“骨肉腾飞"以求生存和繁 衍。

先秦古籍中的搏载,虽反映我国传统徒搏技术的起源是古老 的,但远不能证明早在西周以前我国就有相对定型的徒搏体系和 技术,从历史文献及民族学的历史材料去辩证的分析,“手博” 这种运动体系有一个“愈降于后而愈明"的长期的演变过程。

传说5 000年前蚩尤部落已擅长相搏、角抵而用于战 斗

氏族公社时代,各部落为争夺黄河流域的自然环境、人口和 财富,曾发生过残酷的军事较量,黄帝和蚩尤“战于涿鹿之野”, 蚩尤七十二兄弟,铜头铁额“以角抵人,人不能向",那时“干 戈”用玉、石、骨、木制成,也不锋利,在两军混乱中,干脆用 拳打脚踢、扑跌滚摔也是符合事实的,说明蚩尤部落在战斗中使 用过"搏斗”的本领。

人与兽斗,人与人斗的本能活动,经过漫长的岁月发展和积 累,一旦从本能的自卫活动过渡到有意识的技击交流时,便会产生 质的飞跃,这种质的飞跃正是散手运动的萌芽,部落战争远则用弓 箭、投掷器,近则用玉、石、木、骨做成的武器,手中的武器打 掉,自然是赤手空拳的搏斗,因而向人们提出了军事技能的要求, 提出了对本部落成员事先进行军事技能训练的任务,这种有意识的

浏览1,199次