有人说“野蛮”、“有损健康”、“不安全”,使武术运动成为了单 一的套路表演形式。民间确有技击专长的前辈没有受到重视,武 术技击精华和理论没有及时地挖掘和整理,有志于技击的武术工 作者,因没有系统全面的训练和比赛机会,又苦于没有高手的指 点,技击对抗技能很难提高,长此下去,宝贵的技击技术将有失 传的危险。

综上所述,我国传统的徒手技击技术历史悠久,内容丰富, 是武术发展中取之不尽、用之不竭的源泉,是培养爱国主义精 神,振奋民族自尊心的良好手段,是强壮身体、普及体育运动和 掌握实战格斗、自卫防身的有效方法,对于我国的四化建设具有 重要的现实意义和深远的历史意义。我们相信,只要我们引导得 方,开展得法,散手运动这颗民族文化宝库中的明珠将会放出更 夺目的光彩。

五、散手运动溯源与发展

散手古称手搏(《汉书•文艺志》)、“弁”(《汉书•甘延寿 传》)、“卞”(《汉书•哀帝纪》),近代谓抢手、搏打、打擂、散 打、格斗等,是传统武术项目中的对抗运动,它的技术动作、攻 防理论和练习方法十分丰富,是我国珍贵的民族文化遗产。

居延汉简甲编第1304号简有六字,释文是“相错畜,相散 手”。据陈邦怀先生考证,1304号简确是汉代有关手搏的技术术 语,可知散手运动的起源是古老的。

散手运动起源于生产劳动,它是适应人的生存或劳动需要而 产生的,有些史学家否定这种提法,然而社会学众多的观点证 明,与“野兽纠缠扭打的意外现象”,正孕育着攻防技能的端倪, 只是在人们还没有有目的、有计划、有组织进行讲习、传授和整

注:该文刊于《武汉体育学院学报》1990年第2期理时,不能发挥其社会职能而成为一种文化范畴的内容而已。以搏字而论,最初出现在先秦古籍中,与狩猎活动有 直接的关系

《诗经•小雅•车攻》云:“建旗设旄,搏兽于敖。”《尔雅 •释训》云:“暴虎,徒搏也。”《孔丛子•答问》云:“骨腾肉 飞,手搏兽。”等,这些徒手与兽相搏的记叙虽免不了文字的修 饰,但在“猛兽食颛民,鹫鸟攫老弱”的恶劣环境下的原始人 群,只有靠与巨禽拳牙相交,使其“骨肉腾飞"以求生存和繁 衍。

先秦古籍中的搏载,虽反映我国传统徒搏技术的起源是古老 的,但远不能证明早在西周以前我国就有相对定型的徒搏体系和 技术,从历史文献及民族学的历史材料去辩证的分析,“手博” 这种运动体系有一个“愈降于后而愈明"的长期的演变过程。

传说5 000年前蚩尤部落已擅长相搏、角抵而用于战 斗

氏族公社时代,各部落为争夺黄河流域的自然环境、人口和 财富,曾发生过残酷的军事较量,黄帝和蚩尤“战于涿鹿之野”, 蚩尤七十二兄弟,铜头铁额“以角抵人,人不能向",那时“干 戈”用玉、石、骨、木制成,也不锋利,在两军混乱中,干脆用 拳打脚踢、扑跌滚摔也是符合事实的,说明蚩尤部落在战斗中使 用过"搏斗”的本领。

人与兽斗,人与人斗的本能活动,经过漫长的岁月发展和积 累,一旦从本能的自卫活动过渡到有意识的技击交流时,便会产生 质的飞跃,这种质的飞跃正是散手运动的萌芽,部落战争远则用弓 箭、投掷器,近则用玉、石、木、骨做成的武器,手中的武器打 掉,自然是赤手空拳的搏斗,因而向人们提出了军事技能的要求, 提出了对本部落成员事先进行军事技能训练的任务,这种有意识的组织教授活动对“相搏”技术的产生和发展有重要的影响。

(三) 殷周时代列为军事训练项目

殷商时代已在甲骨和钟鼎上出现了很形象的表现两手不持武 器相搏斗状态的文字,这些文字虽然出现在殷商时期,产生必在 其前,夏已应用无疑。

《国语•周语》云:“三时务农,而一时讲武,故征则有威, 守则有财。”《礼记•脸》载:“孟冬之月……天子乃命将帅讲武, 习射御角力。"“角力"与“裸股肱”是同义词,说明西周时代已 列为军事练兵内容之一。各奴隶主为了加强统治,提高部队的战 斗技术水平,就必须“春秋角试,以练精材。”徒搏技术随着训 练要求的提高,在军旅中首先上升到有系统、有理论的水平,是 完全可能的。

(四) 春秋战国时代,手搏已初步形成

春秋战国时期是奴隶制向封建制转变的时期,社会的变革带 来了政治、军事、经济、文化、教育、体育等方面的变化和发 展,手搏技击技艺已初步形成。

通过技击训练以提高军队战斗力。诸侯争利,彼此吞并,战 争刺激着技击技能的发展。管仲主张“以能击不能击,以教众续 士殴众白徒,”提出了 “存乎服习,而服习无敌"的治军原则; 秦国的“锐士"、魏国的"武卒”、齐国的“技击”,就是把民众 和军事训练制度化的体现。

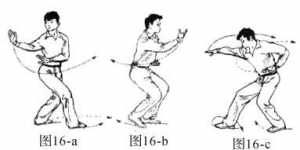

春秋战国时期的武艺较量,已很重视攻守进退、真假虚实、 内外顺逆、动静快慢的战术研究,出现了许多文武兼能的军事家 (如管仲、孙武、吴起、荀况、韩非子等)和技击高手(如越女、 袁公、鲁石公等)。春秋之末,尚武好勇,其风历久不衰,吴越 之地,更是武风拳盛之地,其徒搏技术较其他地区发展更快,像 越女、袁公、鲁石公这样“手战之道”的高手,应是可信的。

史料不繁的记载了两人相搏和人与兽搏的技术和事实。《谷 梁传•僖公元年》载:(鲁)公子友俘获了莒拿,他对莒拿说: “吾二人不相悦,士卒何罪?屏左右而相搏。”公子友提出与俘虏 相搏以决胜负的办法,证明了当时相搏之事是颇为常见的。

《左传•僖公廿八年》,亦记“晋侯梦与楚子搏,楚子伏已而 盟其脑”,连做梦也与人相搏,可见手搏颇为常见。《孟子•尽心 下》云:“晋人有冯妇者,善搏虎。”齐景公手下就有能手搏虎的 三勇士。《公羊传•庄公十二年》谓,长万被其国君宋闵公揭了 他曾被鲁师所俘的疮疤,“万怨,搏闵公,绝其脱。”说明手搏不 仅有摔打技术,也有其擒拿内容。

(五)秦汉三国,已经明确地意识到手搏的体育价值,有了 较为正规的比赛形式,相搏中分化出角抵戏

1975年在湖北省江陵县凤凰山一座秦墓中出土的一件木篦 上,背面有“手搏”比赛的场面,据体育史有关专家分析,可以 作为“手搏”最古老的形式、场地、服饰、裁判及观察技术动作 的参考。

《汉书•甘延寿传》载,“延寿试弁为期门”。弁是“手搏” 的异称,孟康注曰“弁,手搏也。试武士用手搏,以手搏固实用 之术也。”证明“对抗"是当时评价“手搏”的办法,这从四川 新都出土的汉砖图中和河南密县打虎亭汉墓中室北壁卷顶东侧的 壁画可以得到证实。

秦以前,相搏、角抵从史料记载中无法区分,秦时,相搏中 分出角抵戏。《汉书•哀帝纪》载:“孝哀……雅性不好声色,时 览卞射武戏。”苏林注曰:“手搏为卞,角力为戏。”苏林是汉末 魏初人,其注汉书“卞"、"戏"分别为“手搏”和角力,角抵已 从相搏中释出。

《汉书•艺文志》中著录有一部名为《手搏六篇》的书,班 固没有介绍这本书的成书年代和作者,可以推判,可能是汉代以 前手搏技术理论总结性的著作,只可惜早已亡佚。按照班固把 “手搏"收录到《艺文志》“兵书”类的“兵技巧”家中的寓意理 解,“手搏”在军事战争中的社会价值是“防身杀贼立功本身上 贴骨的勾当”(《纪效新书》),民间“手搏"便是“技巧者,习手 足”。从掌握攻防格斗技艺实战中达到增强体质的目的,也就是 人们在充分运用手搏的军事价值的同时,也已经正确的意识到 “手博”的体育价值,这是一个质的飞跃和发展。

我国的技击技艺在汉代时传入日本,唐豪在文考中已证明: “由其琉球传往日本名为唐手术者,始为中国之手搏也。"

(六) 魏晋南北朝长期战乱和南北民族的融合,促进了徒搏 技术的交流

《晋书•臾阐传》云:“阐父名东,以勇力闻,武帝时,有 西域健胡,矫捷无敌,晋人莫敢与校。帝募勇士,惟东应选,遂 扑杀之,名震殊俗。"这是一场相当激烈的相扑搏斗,从中也可 看出南北技击交流之一斑。又据《北齐书•秦连猛传》,梁武帝 大同年间,梁有使节去北地,“云有武艺,求访北人,欲与相 角”,齐世宗特遣紊连猛同梁人比试,“梁人嗟服

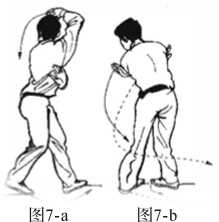

南北朝的府兵制,对士卒的技击技艺和速度、耐力、力量等 素质均有选择标准;据《通典•兵典》记载,士卒既要会疾跑, 又要能攀高、越堑,既要会善射和使用长短兵器,又要会擒拿格 斗技术,民间也因战争的需要“秋冬习战阵,春夏修桑田”。自 晋以后,相扑盛行,又丰富和充实了手搏的技术内容。

(七) 隋唐五代,用制度、奖赏和称号鼓励练武,促进了 “手搏”技艺的普及和发展

《事物记源》卷三载唐武举制曰:“武举盖起于武后之时其始置在长安二年也。” “长安三年正月十七日诏天下诸州宜教武 艺,每年准明经进士贡举例送,此武举之始也。”(《唐会要》)这 种制度延续到明清,对技击技艺从客观上起到了普及和推广作 用。

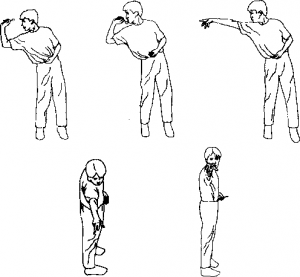

武举制对技击超群者,还授予相应的称号,如“猛殿之士”、 '“矫捷之士”、“伎士之士”、“疾足之士”等,对士兵中这种一技 之长的授奖,对士卒和民间的尚武搏击之风无疑起到了一定的促 进作用。

手搏也深受统治者喜爱,《通鉴纪事本末•刘氏据广州》载: “汉主好搏,弘熙令指挥史陈道庠引之力士刘思潮……等五人习 手搏于晋府。汉主闻悦之,与诸王宴于长春宫,观手搏,至夕罢 宴。”

隋唐五代,手搏与角抵并行发展,互为补进,当时练角抵的 人多会搏击,《角力记》载:“后唐庄宗性多能,癖好俳优并角抵 戏。或云:自能此戏。尝诏王门关曰:胜与作对,供养太后。又 先约之曰:卿不可多让。门关退谢者数四,又谓之曰:卿一拳倒 者,与节制。及出手,果一拳而仆。寻除幽州节度使。”《新唐 书•宦者列传》称:“尝阅角抵三殿,有碎首断臂,流血廷中。” 说明角抵也可击打。

(八)宋代手搏已有较灵活分高低的规定,武技的对抗与表 演已成为文化生活的组成部分之一

司马光《沫水纪闻》卷三写道:“王嗣宗,汾州人,太祖时, 举进士,与赵昌言争状元于殿前。太祖乃命二人手搏,约胜者与 之。昌言发秃,嗣宗殴其蟆头坠地,趣前谢曰,臣胜之。上大 笑,即以嗣宗为状元,昌言次之。”此乃“手搏"胜负以倒地区 分。

同书卷九中还记载有:“世衡下令校手搏,倾城人随往观之。 世衡谓观者曰:汝曹先为我致庙梁,然后观手搏。众欣然下山

共举之,须臾而上。”此文描述了种世衡(当时海池的县官),为 把庙宇的横梁搬上房,用手搏比赛达到了召集村民的目的,说明 “手搏”已在群众中喜闻乐见,成为文化生活的组成部分之一。

(九)元明手搏对抗要筑台,战术更为丰富,技艺大大提高

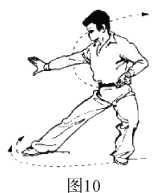

据《嵩游记》、《太和山志》、《兵法园机》、《水浒传》等有关 史料可知,正规比武民间叫打擂,要搭台子,台子叫“献台", 裁判叫布署,比赛时先败下台子为输,“俄摔也台下”。比赛时 “当思搏法,此临时着也。敌强宜用抽卸,敌均宜用裆抄,敌弱 宜用冲燥”。反映了比赛中攻守进退的战术研究和着实招法的多 样法。

清代的武学馆、会、社、团及农民军反抗压迫的斗 争,促进了手搏技艺的日愈完善

清代沿袭封建的武举制,其考试主要内容是武艺。晚清,各 地均建立有武学馆,以提供进考武功名者习练场所。在清军操练 的武艺中,搏击、摔跤具有重要的地位。清代统治者禁止群众练 武,而民间却以会、团、社、馆的秘密形式传授武艺,不少团、 社成为后来反抗阶级压迫和抵抗外侮的重要力量。如“小刀会”、 “长枪会”、“义和团”、“拜上帝会”等。在清朝统治的270多年 间,农民起义军常运用武术技击技能作为反抗压迫的手段。例如 太平天国规定:“洗刀矛,操练武艺,以备临阵杀敌,不得偷安 ……”,不论“各衙各馆兄弟”,还是能征惯战的女军、童子军, 也从事武事训练。太平天国的许多重要将领如英王陈玉成、东王 杨秀清、西王肖朝贵、丞相曹天养、元帅罗大纲、女将洪宣娇、 苏三娘都以精通武艺、擅长技击而著称。这推动了技击技艺的发 展,并使之日愈精粹和完善。

民国时,徒手搏击已列为武术比赛的项目之一,散 手运动已初具开展形式

民国期间,出现了许多武术社、团、会等组织。如“精武体 育会”、“上海中华武术会”、“致柔拳社”、“武当太极拳社”、“达 群国术社”等。这些社、团培养了人才,出版了刊物和书籍,影 响波及国内外,促进了民间武术活动的发展。

1927年以后,国民党政府曾一度加强了对武术的利用,从中 央到地方都成立了国术馆,举行过多次对抗比赛。1928年在南京 举行的第一届国术国考和同年在杭州举行的“全国国术游艺大 会”、1933年第二届国术国考和第五届全国运动会,都曾设擂比 武,多为徒手对抗,也有持兵器比试,在场地大小、裁判方法、 护具服饰和礼仪要求上均有明文规定。

解放后,散手运动已蓬勃发展,形势喜人

1979年国家体委根据中央有关精神,发出了《关于挖掘、整 理武术遗产的通知》,决定在浙江省体委、北京体院、武汉体院 等地率先进行散手训练对抗试点,同年在南宁全国武术观摩表演 大会和全运会武术比赛大会上,上述试点单位作了训练表演; 1980年在太原举行的全国武术观摩表演会上,北京、武汉体院进 行了内部对抗比赛,同年拟订了 “全国散手规则";1982年在北 京举行了十单位散手邀请赛。至此,每年举行一次表演赛,各省 市自治区也积极组织承办各种范围的邀请赛、擂台赛,参加的各 省、市、自治区队越来越多,技术水平不断提高。1988年在深圳 举行的国际武术节大会上,我国散手运动员力挫群雄,第一次在 国际徒手对抗中,展现了我国散手技术的深邃和人才的潜力。可 以断言,散手对抗运动将随着国民经济和体育事业的发展出现更 加喜人的景象。

注:该文刊于《武汉体育学院学报》1989年第2期(合作者:吴彬)

六、武术的流派和分类

武术派别的发生和形成,绝不是孤立的,而是伴随着历史的 推移、文化科学的发展、千年小农生产方式的国情、无数次国内 外战争的变化滋长起来的。它与我国的历史、文化、政治、经 济、哲学、医学、军事(兵法、兵器)、自然科学、地域、宗教、 民族、家族、师承传授、社会制度、竞技规则、技法特征、运动 规律等方面有着密切的联系。这些可以说是产生武术派别的诸因 素。具体分析,各门派拳种形成的原因有:

第一,是阶级斗争的产物。武术作为上层建筑的一部分,它 的发生发展与经济基础阶级斗争是密不可分的。在阶级社会里, 反动统治阶级利用武术来作为外行侵略、内压人民、保镖保院、 粉饰太平的工具,在斗争的过程中,为抵御某种格斗方法和器械 而研究出其他的招法和器械,如为防枪而有狼笫和护手钩,为防 体而有盾牌和甲胄铠,为对待护体有针标枪、投枪等与此相适应 招法,诸如此类,日积月累,就会门派衍生,拳种、器械也就多 样了。

第二,与地域、民族密切联系。地域、气候条件、生活习惯 的不同特点也是不同拳派产生的原因之一。南方天气热,上肢活 动较为稳定,运动量小些,北方气候寒冷,下肢活动增多,运动 大些较为合适,久而久之就形成了南拳北腿的特点和派系;我国 的穆斯林回族,具有强健勇武、不畏强暴的民族性格特点,就形 成了番子、八极、通臂、劈挂、炮锤等等短拳的各类拳种和派 系,回民们为求生存和自强,利用穆罕默德在穆斯林心目中的崇 高威望,把习武宣传为“圣行”,众人揣摩使短拳中的绝妙招法 称著于繁茂的武林之中,如驰名天下的三家枪法:杨家枪、马家 枪、沙家枪,其中马、沙两家就是穆斯林回民所创。说明拳种派 系是离不开地域、民族特点的。

第三,与师承祖传及本人的客观条件等有关。如太极拳由于 师承不同,加之各自根据本人心得需要,年长日久的演变和发 展,直接和间接的分成了数量不同、风格相同的不同类型的拳种 (陈氏、杨氏、吴氏、孙氏、武氏等)。在太极拳的基础上又派生 出各种太极拳的器械和对练,如太极刀、剑、推手等,成为系统 而又广博的武术流派。同出一师,然由于学徒天资、品行、身 材、主、客观条件的差异存在,在技术的演变和发展上也就有不 同的特点。矮而壮实的打出的拳就“劲道"刚爆脆实,长而协调 的就会展示筋顺骨直、刚柔相济的风格,久而久之就会有不同的 体系和派系产生。

第四,历代研究整理发展对派系形成的影响。解放后由于竞 赛、健身的要求,对长拳套路的发展达到了高度完美状态,各种 不同风格的长拳套路也应运而生,成为较之其他拳种更为丰富的 形式和内容。如传承和发展的各种自选拳术、自选器械、改编的 各种传统套路、创新的各种对练,从动作套路的选编及形式内容 的多样化上都有了极大的进步;集体项目中的各种不同形式的组 合,也将是未来的一种独特的形式派系。

由于武术拳种的繁杂,地域的广阔,加之几千年形成的各种 门派的不同研究方法和观点,至今对武术的分类还各抒己见,甚 难统一,现就武术界较为流行的几种分类方法分别概述如下:

其一,《内功和外功》说。雷南文集王征南墓志铭曰:“少林 以拳勇名天下。”该文中又说:“有所谓内家者,盖起于宋之张三 丰。"这里提到了内外两家。

内家“以静制动”,注意重在内部的气息和意识上,外家以 外形勇猛见长而区别于前者,其分类是:

(1)外功拳类

长拳:查、花、洪、炮、戳脚、翻子、二郎、燕青、黑虎、 罗汉、迷踪、太祖、绵掌、奔打、金刚、联拳、24式、六家式、 南拳等谓长拳也叫外功拳。

混合拳:流行山西、东北的二煌炮锤,流行在冀南和海南的 炮锤;……在津一带的岳氏联拳;西北一带的通臂拳、披挂拳 ……在湖北、湖南一带的南拳、北腿中的洪门、孔门、鱼门、巫 门、大字门、小字门、颜字门、水火门等等。

象形拳:如猴拳、龙拳、•豹拳、鹤拳、醉拳等。

外功拳器械

长械:枪、棍、锐、叉、大刀、铝等。

短械:刀、剑、斧、镰、钩、鞭、拐、铜、锤等。

弹暗械:飞刀、飞镖、飞钱、飞(石皇)石、袖箭、弹弓、 弩弓等。

外功拳对练

徒手对练、徒手对器械、器械对器械(同器械对练、异器械 对练)。

对抗性练习

拳击、散打、长兵、短兵、太极推手等。

(2)内功拳、械类

形意、太极、八卦等及相应的器械。

内功拳对练。

形意对打、太极对打、八卦闪手、太极对剑、太极对刀等。

其二,《长拳短打》说。长拳与短打是相对而言的,“失去一 方,它方就不存在了。”长拳与短打的区分由来已久,《纪效新 书》中曰:“古今拳家,宋太祖有三十二势长拳……至今之温家 七十二行拳,三十六合锁,二十四弃探马,八闪番,十二短,此 亦善之善者也……”,《耕余剩技》中曰:“短打有任家拳",由此 可见明代就有了长拳、短打两类不同的拳系。明代戚继光的《拳 经捷要篇》中还有许多明显是属于短打招势,如中平势、旗鼓 势、指当势、兽头势、拗鹰肘势、顺鹰肘势等,而且拳诀中还形 象的说出:“接短拳至善,"“短打以熟为乘",“左右短出入如飞" 等特点的描绘,足以证明长拳、短打的分类是历史的客观事实

其特点是:

劲力:劲力是拳术反映特点的核心,是确立拳术风格的基 础,是区别于其他门派拳系的根本所在。

长拳在劲力上要求大开大合,松长舒展,发力时要求肩沉气 按,筋顺骨直,拳路清楚,力量明确。

短打则追求势长节短,猛起硬落,拳法密集遒劲,短促而多 变化。

把劲力与技击联系,长拳“进退疾速”,“遐举遥击”,灵活 而轻快,有时左横右探,有时“间在取巧”,有时“长刀冷抽", 有时又“手伸脚踢”,总之,强调虚虚实实,蹿蹦跳跃,“要求长 一寸强一分”的优势。短打主张紧逼硬攻,在贴近的距离内,以 “连珠炮动”和“揽靠劈重”两类技法而体现它独具一格的特点 和技巧,至于结合拿法和跌法,如所谓“双手逼他单手",“得巧 就拿就跌”(《纪效新书》拳经捷要篇)就更生动的描绘出实质风 格了。

套路:在套路结构及内容的差异等方面极易分辨。

长拳套路的动作数量多,趟数也多也长,通常是40〜50动 左右。而短打从套路动作数量、趟数长短,都较长拳少而短,如 八极小架不过十六个动作,往返两趟,番子拳的站桩番,主要动 作只有八个,只有一趟,螳螂拳只有两趟等。长拳套路中多翻腾 跳跃,定势、手型、手法、步型规格化,短打多闪展腾挪、步 型、手型、定势种类多而变化大。总之长拳套路布局日趋完美, 多变,短打比较简单质朴。

具体拳种是:

长拳:查、花、洪、炮、太极、八卦、劈挂、象形拳、少 林、武当等。南拳及现代的规定、自选套路及初级拳械等。

短打:番子、八极、螳螂、通臂、炮锤,西北地区的分手八 快、十二短等。

其三,《功、行、醉、别、对》说:借助于绘画和书法特点的分类法。

其四,《教材分类》说。

(-)套路运动形式

浏览605次