套路运动形式

- 拳术

长拳:查拳、花拳、翻子、戳脚、少林拳等。

太极拳:杨氏、陈氏、吴氏、孙氏、武氏。

南拳:尤以广东、广西、福建、浙江较为普遍,特点虽不 一,但一般多以龙、豹、虎、蛇、鹤五拳为主要拳法。

形意拳:五行、十二形、杂式锤、连环拳、四把、八式等。

通臂拳:两翼通臂、二十四式通臂、白猿通臂、猿通臂、琉 璃河通臂等。

八卦掌:基本八卦、花串八卦、游龙八卦等。

劈挂拳:四路:一路劈挂拳(劈拳)、二路青龙拳(挂卜拳)、 三路飞虎、四路太淑拳。

附套有十二大踵子、十二大招等。

八极拳:八极小架、八极新架、刚功八极、八极拳、八极对 接等。

象形拳:猴拳、鸭拳、醉拳、蛇拳、螳螂拳、脱铐拳、鹰爪 拳等。

- 器械

单械:短:刀、剑、匕首、汇仗、掌陀杆。

长:棍、枪、大刀、仆刀、叉。

双械:双刀、双剑、双戟、双钩、双圈、峨眉刺等。

软械:软鞭、绳镖、三节棍、四节镇等。

暗械:飞刀、飞镖、飞钱、飞(石皇)石等。

弹械:弓箭、弹弓、弩弓等。

七、武术的主要流派特点与鉴赏

武术流派是指在小农经济社会特定的政治、经济和文化条件 下形成的特点突出、具有明显传承脉络、技术和理论体系较完整 的拳种类别,是我国武术独特的文化现象。

武术流派的产生、发展是与社会历史、民族地域、传承条件 及目的倾向性相联系的,纵向与横向的流传,继承和创新的发 展,加之几千年形成的各门派不同的研究方法和观点,对武术流 派的分类至今武术界还是各抒己见,甚难统一。

当前,武术界较为流行有如下几种观点。即“内功和外功 说”、“长拳短打说”、“地域分类说”、“功、行、醉、另叭对说”、 “南拳北腿说”、“教材分类说”等,其中以“内功外功分类说” 持相同见解者居多,今仅就此类主要流派及流行较广的相关拳种 的特点与鉴赏问题作简要论述。

历史上以内、外功拳派分类的、影响较大的主要有三大派: 即少林派、武当派、峨眉派。三大派依山命名,亦是中国武术与 佛、道相结合最为完美的武术流派。这里要说明一点,传统的武 术流派是武术文化沉积发展的产物,亦是质的规定性特征的反 映,并不是门户之见,相反,是历史本来面貌的再现,是客观事 物本质特性差异的真实写照,作为传统武术文化精髓的介绍,不 能不尊重武术文化的本来面目,尊重历史、是尊重科学的唯物辩

证观的体现。

内家、外家拳之说起于300年前的黄宗羲,其子黄百家在 《内家拳法》中又进一步作了阐述,当今对内外功之说亦盛行于 民间。按照传统的观点界定,少林派系属外家拳派系,武当派系 属内家拳派系,峨眉派系属内外家综合派系,前者与佛教有关, 后者与道教有关,第三者与道、佛二教皆有关。

1.三大武术派系简介

少林派与少林拳系。少林武术出自河南登封市嵩山少林 寺,因少林寺坐落于少室山五乳峰下,故称此拳派为少林派,其 拳系为少林拳系。

据有关资料考证,少林寺始建于北魏太和十九年(即公元 495年),最早入住少林寺的是东天竺高僧跋陀,后南天竺高僧达 摩也曾入住并有“面壁九年”之“面壁石”l说,传说达摩为改 变僧徒精神萎靡不振和体质纤弱状态,曾撰写有《易筋经》,创 编了 “罗汉功法"等,教僧徒朝夕习练,以振其神壮其体质。把 某种文化现象的起源附会于神仙圣人之说,在中国传统文化史中 也是相当多见的,其目的是抬高价值地位,以有利于生存推广, 出发点是积极的。

按照历史唯物主义的观点分析,少林武术的起源与来自民间 的僧人有关,也就是说其渊源是中原地带的民间武功。

据史料记载,至两汉时期,中原地带武功相当盛行,而少林 寺的和尚大都来自中原一带,这就为少林寺武功的兴起和传承打 下了基础。明朝嘉靖年间(1522—1566年),少林武僧月空率领 80余僧徒勇抗倭寇,为国屡建战功,名扬海内外;此期间抗倭名 将俞大猷拜访少林寺时,并将《剑经》之法(即棍法)传给了少 林僧徒,少林寺得此指点,棍法大进,经过后七、八十年的几代 人的努力,到明朝末叶,其棍法之精技已被推为诸家棍法之首; 少林寺拳系起始于拳术,发展于棍法,后又从刘德长高手中学得 峨眉枪法,使其名声大振;至清初之际,又融北派拳技之精髓,

贯南派南拳、西南四川之器械理论,终于形成了内容博深、技术 精湛的少林拳体系,取得了独树一帜的正宗派系地位。少林武术 在解放后的发扬光大,更进一步确立了其发展方向和地位,少林 武术已成为中国北派武术的总称。

目前流行于北方地区的多数拳种,如梅花、炮拳、洪(红) 拳、功(弓)力、劈挂、通臂、短打、燕青(迷踪)、拦手、螳 螂、七星、朝(昭)阳、关东、八极、戳脚、鹰爪,以及长拳、 猴拳、甚家拳、岳氏连拳等等,都被认为属于少林拳系,上述每 一拳种都又分别拥有若干拳械套路和功法。据少林寺弟子讲,目 前仅少林寺内秘传的拳路就有234种,器械套路137种,合计 371种,另外还有许多功法,可谓集中原武功之大全了。

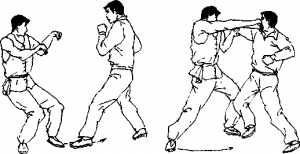

少林拳是长拳类代表拳种之一,少林拳发展到现代,运动特 点表现多走刚猛一路。中原人身高体壮,伟岸多力,性格憨厚, 所以拳路多是大开大合,劲力迅猛,充分发挥臂长腿长的优势, 放长击远,讲究“一寸长,一寸强”。中原人重心较高,因此特 别注意发挥腿击的优势,主张“手打三分,脚打七分”,又有 “手是两扇门,全凭腿打人"之说。

少林拳质朴无华,很少搞花架子,其编排完全从实战格斗出 发,来去一条线,起横落顺,即横身而起,顺身(侧身)而落, 在击敌的一瞬间,使自己身体的受敌面积变到最小。少林拳要求 “拳打卧牛之地”,意思是与敌接战,或进或退,不过是两三步之 间,套路编排要合乎这种实战需要。

少林寺是中国佛教中禅宗的祖庭(发源地),所以少林拳属 于佛门武功,禅宗是种修养,武术亦是一种修养,禅武相通,因 而佛陀以武择徒。少林僧人练拳的本意在于护寺护法,少林寺的 人在习武的同时,也要坚持参禅,禅法本是一种心法,也可变通 成为内功,禅宗的和尚都要练习参禅,日日坚持,不得间断,久 而久之,便有可能豁然开悟,参悟禅理。少林寺武僧历代多出高 手,与他们坚持参禅有一定关系。

(2)武当派与武当拳系。武当武术出自湖北省丹江口市武当 镇之武当山,武当山为道教圣地之一,故称此拳派为武当派,其 拳系为武当内家派系。

据有关研究成果证实,武当内家派系起源于丹道家张三丰, 认为武当内家拳派是指元末明初武当山丹道家张三丰所开创的一 派带有道教修炼内涵的拳械派别及与此特点相似的其他拳派内容 的总称;亦有“武当武功"、“武当武术”、“武当内家拳"、“武当 拳”等称乎。关于张三丰创拳之说武术理论界亦有不同的观点, 但是,许多哲学家与理论家认为:人类许多门类科学的产生和发 展内核大略超不出“圣人造物”这个过程和模式,所以说,如果 没有其他确凿证据的话,张三丰这个“圣人造拳”之论也不失为 正道之说。

《武当武术现状考察及发展对策研究》一文论述,明清时期, 武当拳派分两种渠道传播,一是道内传播,是道士修炼内丹必不 可少的动功,沿道门延续,牢牢地保持着拳艺的真谛;另一种是 对社会有选择的传播,即由张松溪和王宗岳为南、北派代表的传 承系统体系。

武当内家拳系在其流传、演变和延伸过程中,不断吸取外家 少林的攻防实用精华,逐渐扩展了形式和内容,成为养生功法、 养防兼备功法,以及拳械等多层次的系统体系。其主要内容有拳 械类(分拳类、掌类、械类)、气功内养类(硬类、软类)和辅 助功法类(基本功类、武技类),其拳种达70余种之多,部分传 承关系明晰、较系统的有武当太乙五行拳、武当太乙火龙拳、武 当云房太极拳、武当原式太极拳、武当太和拳、尚氏形意拳、武 当正宗赵堡太极拳、游龙八卦掌、八卦连环掌,岳家拳械、武当 纯阳拳、武当龙门心意拳、混元拳、武当气功及各类形意拳、八 卦掌、北派太极拳等。

武当拳派在继承古代武术攻防理论的基础上,运用《易》中 的某些原理,参以道教内丹功法的经验,逐渐形成自己的理论体

系和独特的套路风格。武当拳系以养气健身、制敌自卫为目的, 其技击原则是避实就虚,后发制人,以静制动,以逸待劳,后发 先至,乘势借力,要求斗智不斗力,尚意不尚力。在对敌时,要 求化去对方的劲力,而不宜以硬对硬(贵化不贵抗);步走弧形 (圈步),进以侧门(从敌方身侧抢进);动如蛇之行,劲似蚕作 茧,心息相依,闪展巧取。

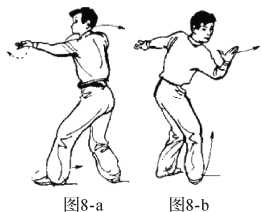

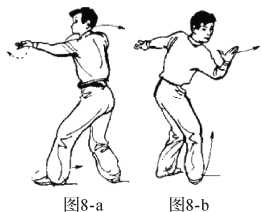

武当拳手法多变,以翻钻为主,多用掌而少用拳,不像少林 拳那样,多是出拳直击。武当拳法较少跳跃动作,步型低矮。多 用掌,与重在打穴有关;少跳跃,与重在实践有关;步型低,与 重在擒拿有关;走圈步,与重视跌法有关,由此形成了武当拳派 的独特风格。

道士们过的是与世无争清静生活,所以练武当拳的目的在于 自卫,除非遇到危急情况不许动手,而一旦动手,则是柔中有 刚,软里藏硬,化劲用柔,发劲用刚,具有较大的威力。

(3)峨眉派与峨眉拳系。峨眉武术源于四川中部的峨眉山, 峨眉山是中国佛教四大名山之一,兼有道教的历史氛围,故称峨 眉武术为佛、道教义兼容的拳派。

据传,峨眉山上的和尚和道士很早就有练武的传统,然史料 记载寡少,是明代中期唐顺之一首《峨眉道人拳歌》全面描述和 展示了峨眉拳派体系的存在和成熟状态,正是唐顺之推许峨眉拳 法的原因,促进了峨眉器械的发展,峨眉枪法也悄然完成了质的 飞跃而一举名扬天下。

峨眉枪法为峨眉山普恩禅师所传,至明末已传四代,吴殳就 是普恩的第四代传人,这位《手臂录》的著者尤精枪法,更推崇 峨眉枪法。四川素称天府之国,是经济、文化发达之福地,历史 上东南西北之人入川络绎不绝,也将少林武术、武当武术带入了 四川,不少南拳、形意拳、太极拳、八卦掌大多也在四川落根收 徒。应该说峨眉拳派就是四川地方拳种与少林、武当武功相•互交 流融会的基础上而形成的,经过民风勇悍的川人的衍化和改造,已成为自成体系的独立派别。

峨眉拳系流传较广的有:僧门拳、明海拳、洪门拳、字门 拳、会门拳、盘破门拳、赵门拳、江河拳、余门拳、白眉拳、化 门拳、蛤蟆拳、蝴蝶拳、攀花拳、黄鳍拳及相应器械、对接内容 等;据不完全统计,光四川省内就有67种拳种,流传有1652种 拳械套路之多。《中国武术百科全书》称,峨眉拳派可分为五大 流派、八大门类;五大流派为:黄陵派、鱼易派、青城派、铁佛 派、青牛派;八大门即:僧门、宗门、赵门、北门、洪门、化 门、字门、会门等。

峨眉拳系以内外兼修、刚柔并济为主要特点,既有少林拳 系形露于外的劲刚脆猛、先发制人等特点,亦有武当内家不露 圭角形体的暗劲迅发、后发制人等技法,既讲技击功底、又讲 养生修身的本质,是集少林、武当二拳派之精华为一体的优秀 流派。

峨眉拳系主要步型有虚步、长山步;主要步法有蛇型步、箭 步、兔子步、梭步、并步等,身法有吞、吐、流、浮、腾、挪、 闪、展、粘等,犹如碧波之起伏,似蛇虫之前引,柔中济刚、刚 柔并存;击法有关、点、盘、提等四法,讲究善用五峰(即头、 肩、肘、臀、膝)、六肘(即上肘、下肘、左肘、右肘、回肘、 倒肘)之力,发力时要以腰带甑、以气催力、以柔克刚、催力使 力、以窍击人,所以多有“前臂滚压化其招、顺势前粘借力击” 等口诀之语。

四川是西南经济文化大省,历来具有胸襟开阔、兼容性强、 求新求变的特点。巴蜀文化是中国最富于包容性的地域文化之 一。峨眉拳系正是巴蜀文化的一个缩影。

2.流行较广的相关拳种

(1)长拳。泛指以“遐举遥击,进退疾徐”为特点的拳术。 "长拳"是相对“短打"而言的,即在出手或出腿时以放长击远 为特征,动作伸长展阔,筋顺骨直,有的还配合拧腰顺肩来加长

击点,以发挥“长一寸强一寸”的优势。现代长拳是吸取了查、 华、洪、炮等诸拳之长,把具有长拳类型的手型、手法、步型、步 法、腿法、平衡、跳跃等基本动作规范化,按长拳运动方法编成的 各种套路。长拳姿势舒展大方,动作灵活快速,出手长,跳得高, 蹦得远,刚柔相济,快慢相间,动迅静定,节奏分明,以长制短、 以快制慢,先发制人。长拳还有相应的器械和对练套路等。

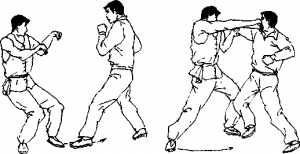

南拳。指中国南方各地流行的拳术。长江以南地区拳种 繁多,内容丰富,各地南拳自成体系,各有特色。南拳与北方拳 种相比,又独具风格,它多以上肢攻守,不轻易出腿,出腿高不 过膝,故有“南拳北腿”之说。各派南拳虽风格迥异,但仍有共 同特点,手法多样,一步几变手,多短拳。手型多样,有拳、 掌、勾、爪、指,出手攻击,回手防守。另有肘法、桥法。南拳 劲力猛烈、刚柔相济、以刚为主,步法稳固,脚落地实,如铁石 砸地。在发力时常发出喊声,以气助力,以声助势,突出了其刚 烈风格,使动作更为勇猛刚健。南拳还有相应的器械套路和对抗 练习等。

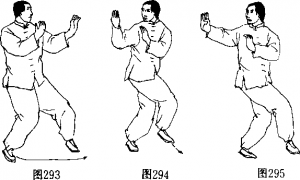

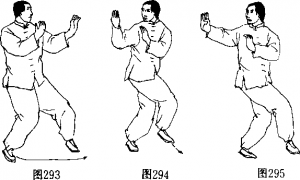

太极拳。堪属东方文化的瑰宝,它是一种轻灵、柔和、 缓慢的拳术。关于太极拳的起源众说不一,最主要的有三种,一 是陈王延创拳说,一是张三丰创拳说,还有是王宗岳创拳说。虽 然很多武术教材中对这一有争议的问题直接归为陈王延所创,然 由于太极拳对中国道家思想继承较多,且是一种修身养性的运 动,故很多学者认为是张三丰根据道教内丹修炼理论、结合少林 的兵家技法发展而成。目前,太极拳有很多派别,较出名的有北 派太极拳,如陈式、吴式、武式、杨式、孙式等,南派太极拳有 武当太乙五行拳、武当云房太极拳、武当原式太极拳、武当赵堡 太极拳等。各派太极拳虽动作、风格、形式各成一体,但技术要 领、方法和运动特点基本相同,例如均要求头正顶平,沉肩坠 肘、含胸拔背、松腰敛臀,运动路线呈圆弧形,运动圆活,上下 相随,外柔内刚,以意导体,以体导气,以气导力,协调配合。 太极拳除各类老套外,还有由国家体委推陈出新的24式简化太 极拳、48式太极拳及42式竞赛套路等。太极拳亦有相应的太极 剑、太极刀及推手等内容。

(4) 形意拳。也叫心意拳、六合拳、六合心意拳等,讲究 “象其形,取其意",要求“心意诚于中,肢体形于外”,因其内 意和外形高度统一而得名。另有说此拳象形思意,表现各种动物 的形

形意拳以三体式为基本桩法,以五行拳(劈、崩、 钻、炮、横)、十二形拳(龙、虎、猴、马、置、鸡、鸥、燕、 蛇、(鸟合)、鹰、熊)为基本拳法。各地流行的形意拳各具特色, 河北一带拳势舒展、稳健扎实,河南一带拳势勇健、气势雄伟, 山西一带拳势紧凑、劲力精巧。形意拳动作要求:头上顶、颈立 直、肩松扣、肘下坠等,动作严密紧凑,“出手如钢铿,落手如 钩竿”,“两手不离肋,两手不离心”,发拳时拧钻屈伸,进步之 后随跟步,手到脚到,落地如生根,周身完整一体,内外合一, 以意导体,以气发力。形意拳还有相应的器械和对接练习等。

(5) 八卦掌。又称“八卦转掌”、“八卦连环掌”等,以掌法 变换和行步走转为主,按八卦方位,纵横交错运动,与“周易” 八卦的卦象相似,故名八卦掌。其技法究随走随变,随机应 变,以变应变。八卦掌以“定架子”、“活架子”、“变架子”为三 个阶段的功夫,其步法要求“行步如淌泥,前行如坐轿,出脚要 磨胫”。以八种掌法为母掌,由每一掌衍化出多种掌法,有一掌 生八掌,八八六十四掌的说法。其掌形为龙爪掌、牛舌掌,主要 技法为推、托、带、领、搬、拦、截、扣、捉、勾、打、封、 闭、穿、点等16种。八卦掌亦有相应的器械和八卦对接等练习 内容。

注:该文载《旅游知识专题》一书。旅游教育出版社

八、十八般兵器之说

武术的器械,周代称“五戎”,战国称“五兵”,现在俗称十 八般,但实质上108般不止;“十八般武艺”的提法首见于南宋 华岳所著兵书《翠微北征录》,卷七云:“臣闻军器三十有六,而 弓为其首;武艺一十有八,而弓为第一。”元朝后,在戏文和小 说中常被采用,开始成为人们的习惯用语。明朝谢肇湖《五杂 俎》和清朝褚人获《坚瓠集》较全面地记述了武艺十八般内容; 十八般兵器的说法,是后人综合而提出的。

十八般兵器到底是哪十八种,说法不一,查有关史料,有如 下几种:谢肇湖《五杂俎》中武艺十八般是:一弓、二弩、三 枪、四刀、五剑、六矛、七盾、八斧、九钺、十戟、十一鞭、十 二铜、十三挝、十四殳、十五叉、十六耙头、十七绵绳套索、十 八白打。

《坚瓠集》中的武艺十八家指的是:弓、弩、枪、刀、剑、 戟、矛、盾、钺、挝、殳、叉、钮头、鞭、铜、斧、绵绳套索、 白打。

辞海中举出了两种说法是:第一,刀、枪、剑、戟、棍、棒、 槊、锐、斧、钺、铲、钳、鞭、铜、锤、叉、戈、矛等十八般。 第二,弓、弩、枪、刀、剑、矛、盾、斧、钺、戟、鞭、铜、 挝、殳、叉、耙头、绵绳套索、白打等十八般。

最普通的说法是:刀、枪、剑、戟、棍、锐、叉、耙、斧、 镰、钩、拐、鞭、铜、锤、抓、弓箭、藤牌等十八般。

还有如下几种说法:第一,刀、枪、剑、戟、锐、棍、叉、 钳、鞭、铜、锤、斧、钩、镰、扒、拐子、弓矢、藤牌。第二, 刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉、鞭、铜、箭、锤、耙、锐、 镰、槊、棍、棒。第三,刀、枪、剑、戟、锐、棍、叉、钮、鞭、

铜、锤、斧、钩、镰、抓、带(双手带)、抉(拦马抉)、弓矢。 第四,刀、枪、剑、戟、矛、锐、镰、槊、鞭、铜、锤、抓、 钩、钺、斧牌、棒、叉、流星锤。

说法不一,分法也不一。有的分六短十二长,有的分九长九 短,有的又分上、中、下各六种,共十八种;有的说大小两套二 九一十八种等等。总之,由于几千年的流传历史,各门各派的经 验体会不一,众云纷说的情况是客观存在的。综合起来,武术的 各种兵器主要分为长、短、软、硬、单、双、弹。同类器械,品 种也繁多。如:刀中就有单刀、双刀、春秋刀、斩马刀、仆刀、 苗刀、战刀、柳叶刀;棍有长棍、短棍、车头棍、单头棍、大梢 子棍、小梢子棍、三节棍、鞭杆等。至于还未列入的狼笫、月牙 铲、汇杖、陀杆、刺笫,暗藏身边的飞刀、飞镖、飞钱、飞煌、 石袖箭、匕首、手撑子及借用弹力的弹丸、弹弩、弩弓等就更不 计其数了。这足以说明,武术的器械确实丰富多彩,有待整理、 挖掘。

注:武汉体育学院原运动系武术班讲课用稿。

九、武术与仿生

(-)武术动作的仿生

武术的基本动作是劳动人民在长期生产、军事和体育实践中 创造和发展的,它的每一进程,都与模仿生物的结构和形态发生 着密切的联系。远在战国时期,以“摇筋骨",“动肢体"和调节 呼吸来锻炼身体的“导引术",就是“导气令和”、“引体令柔", 模仿鸟兽的动作而达到延年益寿功效的;庄周在他的(《庄子• 刻意篇》)中记述曰:“吹咆呼吸,吐故纳新,熊经鸟申,为寿而 已矣;此导引之术,养形之人,彭祖寿考者之所好也。”阐述了

仿生对健身所起的作用。

东汉末年华佗的“五禽戏”,就是模仿虎的前扑、鹿的伸颈、 熊的卧身、猿的纵跳,鸟的飞翔等形象编成的,六朝、唐时,导 引术有了重大发展,《诸病源侯编》中所载有260多种,一些文 人将士根据前人的经验又创造了 “八段锦”、“十二段锦”;其中 如“两手托天理三焦”似猿之攀枝,“摇头摆尾去心火”似鱼之 贯游,均是各类动物动作的提炼。从保健武术中的导引术——五 禽戏一易筋经——八段锦一内功图说一太极拳的整个系统 来看,自然界各种生命现象特点的仿效是其中健身的奥妙。

相传我国有名的书法家——王羲之,有一次在木板上写了一 篇“祭北郊文”,当刻字工人木刻时,发现他的笔迹“入木三 分”。据《晋书•王羲之传》、《书法正传》记载,王羲之写字的 腕力其所以如此之大,是他朝夕习练“鹅掌戏”的结果,这种 “鹅掌戏”就是模仿鹅划水的武术动作。

据史书记载:魏、晋、南北朝时期,民族迁徙杂居,文化交 流频繁,模仿动作形态的“舞”和“戏”繁荣昌盛一时。如“佛 猴舞”、“狗斗舞”、“马舞”、“醉舞”、“六禽舞”等。其中不少动 作为后人创造的象形拳及其他拳术所吸收。南拳中的鹤顶拳“五 指屈撮,中指突出成尖,拇指压于中指的第一指骨上。”(《武术 竞赛规则》)握起来确像鹤头上的红顶;还有龙爪、虎爪、鹰爪、 鹤嘴手、鹤顶手及其中的一些拳法、掌法、爪法、勾手手法、腿 法、跳跃、平衡都是动物活动的某些特殊动作的静态和动作的再 现。“五拳”中有龙、虎、豹、蛇、鹤五式;仿生的象形拳术猴 拳、螳螂拳、蛇拳、鸭拳及形意拳中的“十二形”;八卦拳中有 “青龙反首”、“鹦子钻天"、“白蛇吐信"、“燕子抄水”;南拳中的 狗拳、虎鹤双形拳等,从这些后来形成的多种拳术中,我们可以 清楚地看到武术与仿生的密切关系。

武术区别于其他体育项目的根本标志是动作的技击性,这些

特点也离不开自然的启示。中国历史博物馆陈列许多幅反映原始 人群劳动、打制工具、狩猎搏斗情景的图画,“这些狩猎的技能 都是经过人类长期的劳动和同各种凶禽猛兽作拼搏斗的实践逐 渐积累、改进、提高而成的(《中国古代武术》)人类与自然界 (包括谋取食物所接触的一切环境)的拼搏经验,畜兽互斗的观 察,风云流水的规律,都是人类丰富技击技能的重要来源。

如“少林十三抓”是由龙形、蛇弯、凤展、猴灵、虎坐、狗 头、马蹄、鹤嘴、鹰爪、牛抵、兔轻、燕林、鸡蹬等十三个仿生 动作组成的,并突出了 “爪”的抓、拿、撩等法而得名。它的各 趟击法都取自动物摄取食物的攻击方法和自卫技能。如饿虎扑食 是象形虎跃起前扑的动作,雄鹰闪身是鹰空中闪身反抓的动作, 牯牛摆头是牛抵中撞肩动作等等。形意拳中燕子抄水的技巧,鸡 啄米的准确,都是技击仿生中典型的事例。

武术动作从技击角度上的仿生不仅象形取义,而且从气质、 方法、呼吸等诸方面达到了高度完善的地步。据了解福建南拳中 的鹤拳的发劲要弹抖之力,从技击角度议,可以“收手软如绵, 出手弓送矢";能进实退虚,借力借势,以气摧力,内外合一。 这种力配合上鼻吸口呼的发声鸣叫就显得特别充实,这是鹤这类 动物在大自然搏斗中以求生存得到的适应性,仿效的确实惟妙惟 肖,达到了完美的境地。

(-)武术器械的仿生

早在我国原始人群时代,就已不自觉地根据动物爪牙和植物 的刺、棘打制了刮削器、尖状器和砍斫器等,有的就直接使用兽 骨锐利部分作为生活狩猎的用具,如:“骨针”、“骨鱼叉”等。 追溯到原始群居时代武术的起源:史学家们都推论:“旧石器初 期,原始人群时代石、木、骨等器物的形状已具有后世武术器械 刀、斧、钺、矛、镰、棍、棒等兵器的雏形。”(《中国古代武术》)足见武术器械的仿生,从原始时代就已开始。

随着人类社会的进步和发展,人们在武术器械上从三方面进 行了仿生工作,其一是外形上的效仿;其二是原理上的效仿;其 三是名称上的效仿。

双飞挝:“用净铁打造,若鹰爪样,五指攒中,钉活、穿长 绳系之。始击人马,用大力丢去,着身收合,回头不能脱走”。 (《武备志》)从形状到功能均似鹰;双飞挝掷出,犹如鹰突然俯 冲下抓取猎物一样。又如飞钩仿暗脚式样而造,据茅氏注曰: “则掷钩于稠人中,急牵挽之,每钩可取二人",是海战中的良 器。剑、刀是仿造植物枝叶的刺棘而作。据史书记载的鱼骨刺, “此类奇剑,系明帝御制之器,以两面有齿形刺之鲨鱼鲤前凸出 之直骨为刃,而装以饰铜之木柄”,此种鱼骨,系一种鲨鱼口前 突出于外的天然双刺骨,并非人工作成者,“至今在台湾的土人 尚用为短兵,"(《中国兵器史稿》)。石铜器时代的蚌刀,就是蚌 壳稍经加工而成。柳叶刀、凤嘴刀,取其柳叶和凤凰之咀形,骨 朵类如茨藜、蒜头,形首或如藻藜,或如羔首;明代铜爪即爪 形;长兵器中戚继光所创“出奇器以胜倭寇的”'狼宪',其形状 借助多节多支的竹仿效而成,“其效能则具有刺、砍、勾、叉、 锥、铲、锐、推、拦等作用,江南产大竹,一夕可制多具”。 (《中国兵器史稿》)。

暗器中的飞蝗石、孵卵石、标枪、飞刺、铁橄榄形如飞蝗 石、卵虫、蜂锥、枣核,武术卫体中的盾牌,胄铠和盔甲等器械 的外形结构,无不是从动植物的优体形状中找的依据,离开了人 们熟知的各种自然界的现象,武术器械的原始雏形就无法取舍 了。

(三)武术动作名称的仿生

武术动作名称分术语名称、技击击法名称、成语名称、托付 于某人某事某地的名称和象形名称等多种,而尤以象形名称寓意

寓情、耐人寻味,对增强记忆,启发人的求知欲,提高锻炼实效 都有很大的促进作用。

武术的象形名称源远流长,范围很广,有反应动植物姿态、 神态、动态、静态的名称;有反应某动作快慢相间的节奏的名 称;有反映力法抑扬顿挫的名称;也有反映气质和技击实质的名 称。为了叙述方便,我们按有关科目分述如下:

模仿动、植物活动中某些特长动作而取名的。如:饿虎扑 食、金蝉脱壳、鲤鱼打挺、团鱼偎窝、香麝跳涧、海马吐雾、乌 鸦接食、飞蚁来朝、群猴捞月、黑虎出洞、金鸡闪膀、白鹤亮 翅、夜马奔槽、灵猫扑鼠、狮子摆头、飞燕入林、青龙献爪、鸥 子入林、鹦子钻天、鹦子反身、鹦子闪膀等等。

以植物的根、枝、花、叶中的特点取名的,如:五式梅式、 叶底藏花、古树盘墩、寒藤缠枝、落叶归根、莲花式、柳叶掌 等。

以动、植物之间关系取名的,如白猿献果、飞蝶穿花、殊猴 攀枝、狸猫上树、游蟒奔树、浪卷残荷、宿鸟投林、游鱼穿萍、 寒鸭绕树、蜜蜂抱蕊等等。

还有以宇宙天地、风云流水取名的:飞花扑面、平地惊雷、 流星赶月、三环跳月、八面霹雷、旋风凌空、月敲山门、大魁 星、小魁星、七星闪光等等。

许多传统的拳套,特别是内功拳中的形意、八卦、太极几乎 全套都是动、植物和自然顼象的化身,形象生动,浮想联翩,促 进了增强体质的实效。

(四)训练方法的仿生

武术特别重视桩功、腿功的训练,这是得益于生物结构机能 的启发。自然界各种生物要生存就得加固自己的盘坐。如树:树 大要根深,根基的稳固,才能枝叶茂盛,经受住狂风暴雨的冲 击;凡是四肢行走的动物的后腿都粗壮结实,比之前腿有力,猛虎扑食,羚羊的奔跑,兀鹰扑食的双腿和利爪,都说明下肢肌肉 骨骼锻炼的重要性。堪称“跳跃能手”的牛蛙,北美的豹蛙、蟋 蟀、非洲的咀蛙都能跳出超过自己身长的9〜45倍,有的总长度 达10米左右,科学家们研究发现,主要是后腿肌肉特别发达, 且关节灵活的缘故。因此,武术把桩功和腿功的训练列为重要的 启蒙训练内容是有借鉴依据的,武术老前辈说:“练拳先练桩, 不做软得慌”,“打拳不溜腿,到老冒失鬼”就是这个道理。

如梅花桩,是中国武术中传统的桩步、翻腾、平衡等基本功 的练习方法,均取自于大自然的现象;从桩式来讲:梅花桩的排 列是东、南、西、北四方竖一桩,中间竖一桩,形取五式梅花; 七星桩的排列是以北斗七星形状为准;八卦桩则按八个方位;它 的结构是:长短五寸就是取金、木、水、火、土的属性特点之 意,高度取意为33天商,距离尺暗象十二地支;运动方式模 仿飞禽走兽的走、飞、落、腾的方法进行的。如蜻蜓竖尾,就是 身体往前一跃,用一只手落在另一桩端上,成单臂倒立式,犹如 蜻蜓停在枝叶上把尾竖起来一样。对提高下盘动作的灵巧性,腰 部、手臂力量及平衡能力都具有重要的意义。

八法中说:“拳似流星、眼似电、腰似蛇形、步赛粘、精要 充沛、气宜纯、力要顺达、功亦纯。”十二型又更形象的对技术 训练提出了具体的要求:“动如涛、静如岳、起如猿、落如鹊、 快如风、缓如鹰、轻如叶、重如铁、站如松、立如鸡、转如轮, 折如弓。”凡有造诣的武术行家都在这“八法”、“十二型”上下 过苦功夫。其训练方法也是紧紧围绕这些中心来制定的。这就 是说“流星、闪电、涛、岳、猿、鹊”等各种现象和事物特征 的形态和空间、时间等概念,是训练方法制定的标准依据。

浏览741次