从公式(3)中可知冲量矩的大小与力F的大小与力臂R和作 用的时间成正比。因此,在半径R和时间不变的情况下,镖头 要获得较大的动力矩,必须把身体各部位的力量的协调发动与手腕 的力量配合起来,使腿、腰、手臂、手腕的力量合为一体。实践证 明:持绳一端的手沿小圆运动的方式最容易发挥身体各部位的力 量,在绳镖练习中要求抡转的手走小圆轨迹就是这个道理。在充分 发挥身体各部位力量的基础上,延长作用时间,可使镖头获得很大 的角动量的改变,从而使镖头得到很大的击发时的线速度。

第二,改变R的长短作用。根据J = ^MR2的公式可知,镖 头M是衡量,要提高转动惯量J的大小,就得改变R的长短,R 与J成正比,R越大,转动惯量J越大,反之越小。根据动量矩 守恒定律,可得,在R缩短时,角速度加大,R增加,角速度减 小。所以绳镖运动中身体部位的缠绕,实质是改变了 R的大小, R变小,镖头的角速度就加大,为击发前的初速度准备了条件。

紧、贴的实质。紧是绳缠、绕各部关节时要似胶粘糊贴, 从力学的观点来讲,主要就是为了固定支点,减少缠绳时力量的 损失,以利增加镖头的线速度,如果支点不固定,镖绳就可能滑 动,这样就容易造成力F的减弱,当紫时,镖头就不可能

沿切线方向击出。因此,“紧"就是为了使镖头沿预定的切线方 向飞出的重要前提。在实践中,缠而不紧,打出的镖方向就不 正,力量也不足,还会造成动作失败,连接下面的动作发生困难 等现象。

贴就是抡立圆时要贴身。贴身,一是可使力臂变长,重力臂 缩短,省力;二是为缠绕身体各部关节作好顺劲的准备;三是避 免打着身体受伤。“轮圆要贴身,省力又省心",乃是生动的实践 经验的总结。

(4)方向变换的特点。一般来说,绳镖改变方向的技术特点 是:镖头向前运动后,必须向后运动后再向前,镖头向左运动 后,必然向右运动后再向左;这种运动形式和方向的改变,主要 靠左右手的抽、提、穿、放和身体的起伏的配合来实现的,缺少 其中的某一环节都将导致运动中断,从力学角度讲,就是通过改 变绳镖的转动圆心、转动半径和作用力的大小和方向,从而实现 镖头速度大小和方向的改变,而这些变化是遵循转动力学原理 的。我们只能顺乎其力学规律,巧妙地进行交换而使绳镖运动势 势相承。

肌肉工作的要求

绳镖镖头较小较轻,对身体各部肌肉的绝对力量要求不是很 大,但是对各部肌肉用力时的协调配合,却在时间、大小适度上 提出了较高的要求,首先是手腕要灵活,并有一定的力量,抓绳 抡转的手要走小圆的运动轨迹,这样有利于合理的利用腿、腰、 臂的力量,而使绳镖的转动的力量是全身各部环节的复合力量。 其二是绳镖接触身体某部位(或关节)准备缠绕时,要顺绳镖运 动的方向适当缓冲,某部位(或关节)要相对紧张,而且要主动 运动超越镖头。其三是击发时,某部位(或关节)一定要有突然 的顺镖头力量和方向的抖送劲,使镖加速出发,镖头的速度、力 量是来自于人体的全身运动,而力量的大小以适度为原则。

总之,力学规律是客观存在的,实践练习的目的,就是要想 方设法使技艺适应客观规律的需求,要掌握特点、并能在实践中

灵活运用,是需要下一番苦功夫的,只有锲而不舍,长期练习, 才能熟中生巧,成为驾驭规律的主人,从必然王国走向自由 王国。

(五)绳镖的基本方法

- 握绳方法

(1) 阳把握绳:虎口朝外(即仰手)握绳的方法谓阳把握 绳。握绳犹如握拳,绳通过拳内掌的折纹处,大拇指压在食指第 二指骨的侧面。

(2) 阴把握绳:拳底朝外(即俯手)握绳方法叫阴把握绳, 大拇指压食指,中指第二节指骨处。

(3) 套绳:就是把绳镖的尾部的小套套在手腕上,以固定绳 镖的方法谓套绳。左手套绳时,五指摄拢,右手帮助把小套往里 推进;右手再收绳套拖至手腕处;短头在里,长头在外,然后将 绳斜握在手中。

(4) 缠绳:就是根据绳镖运动方法的需要间或左手掌把绳缠 绕1〜3周,谓缠绳。缠时要快,放时要巧,缠在掌指第三关节 与掌折纹之间。

(5) 结绳:就是将长绳变短的打活结方法。其结绳方法是先 将镖头后主环提起,然后把绳打成圈往里穿出,提起穿进的这个 绳圈,再把余下的绳的一部分打成圈穿入前一个绳圈内,然后提 起第二圈,依此类推,一般打成4~5圈即可,长短同于九节鞭, 用左手食指勾挂住。多用在绳镖习练开始时或携带时缠缚在腰 上用。

- 绳镖的基本运动方法

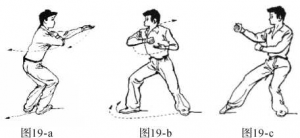

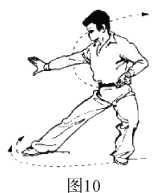

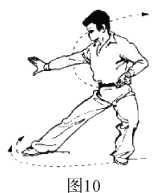

(1)抡:又叫抡摔,就是使镖头在身侧成立圆的运动方法; 分顺抡,倒抡(见第二节绳镖的特点);抡时要尽量贴身,抡时 力量的大小、轻重要根据发镖的各种方法的要求而定,总的要求 是连贯自然,快速敏捷。

(2) 缠绕:就是使绳缚住关节的某一部位达360°谓缠,达 360°以上谓绕。缠绕也叫“花”,绕缠在练习中无绝对严格区别, 一般口语中的“缠”与“绕”方法并提,缠绕时要根据所缠身体 各部位的粗细、周数而定留绳的长短,如“十字披虹鞭”,如果 留绳太短,就无法完成;里外拐肘尚缠绕的部位太上都会造成发 镖的困难。

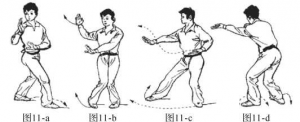

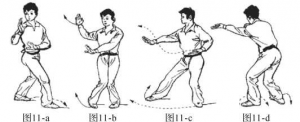

(3) 抽提:是绳镖击发后,回收时右手上拉的动作,“抽”、 “提”是连接在一起的,“提”是针对手部(右手)高度位移而言 的,也有说收。“抽”是针对提肘的劲力而言的。“抽"、"提”时 右手的上下与身体的立起要有机结合,其高度以镖头不触地 为准。

(4) 穿放:穿放是继抽提后,镖头以惯性力向新的方向运动 的方法,“穿”是“放”的前奏,身体此刻是立起的,镖走的路 线是弧线;“放”是“穿”的结果,身体此刻重心下降,使镖头 直线向前运动,“穿”、“放”是一个动作的两个方面。

(5) 击:就是利用手、足、膝、肘、颈、肩、头等把镖头直 线打出去的方法;出时要沿圆的切线方向飞出,镖头不能成横或 翻斛斗,眼要看目标,力点要脆、速度要快,高度根据所击目标 而定,一般是平直线,也有斜上、斜下直线。

(6) 转:是针对身体根据绳镖技击方法的要求而旋转、翻 转、扭转而言的;转时要求步法协调领先,以腰为轴,上下 协调。

(7) 背:用肩部带动镖头运动的方法谓背。

(8) 拐:用肘带动镖头运动的方法谓拐。

(9) 担:用月寸把绳挂起来的方法谓担。

(10) 拉:是指把绳慢慢拉起来收回的方法。

(11) 带:是指身体的某部位带着镖头旋转的方法。

(12) 甩:主要是指颈部带动绳镖头运动的方法。

绳镖的基本动作

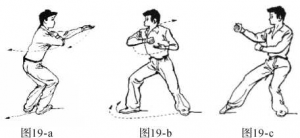

(1) 缠足镖(原名霸王脱靴):是用足将镖击出的动作;分 左、右缠足镖;单、双缠足镖。

(2) 里外拐肘镖(原名寒藤缠枝):是用肘将镖击出的动作; 分左右里、外拐肘镖,双拐肘镖。

(3) 双挂肘镖(原名二郎担山):是用左、右肘挂起镖绳, 再缠一肘将镖打出的动作。分左、右挂右缠绕击镖和右、左挂左 缠绕击镖两种。

(4) 足跟镖(原名喜鹊登枝):是用足跟将镖经缠绕击出的 动作。分左、右足跟镖。

(5) 甩头镖(原名狮子摆头):是用甩头的力量将镖击出的 动作。

(6) 裆下镖(原名黑虎出洞,也称仙人过桥):是镖从裆下 击出的动作。

(7) 仰身镖(原名哪吒探海):是仰身时将镖击出的动作。

(8) 足背镖(原名浪子踢球):是用足背将镖踢出的动作。

(9) 左、右斜披虹镖(原名老叟披衣):是镖绳从左、右肩 通过缠绕在身上的动作。从左肩通过的叫左斜披虹,从右肩通过 的叫右斜披虹。

(10) 十字披虹镖(原名霸王披甲):是镖绳从左、右肩通过 在背上成十字交叉的动作。

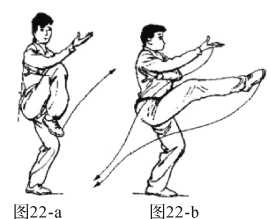

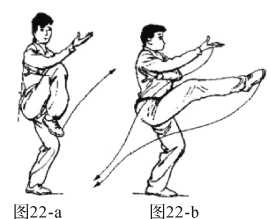

(11) 里、外合腿带镖(原名张飞蹦鱼):是里合、外摆腿时 带动绳镖的方法。分左、右腿里、外合腿带镖。

(12) 肩带镖(原名顺风摆柳):是用肩带动绳镖运动的动 作。分左、右肩带镖。

(13) 腋下带镖(原名苏秦背剑):是用左、右腋下带镖绳运 动的动作,分左、右腋下带镖。

(14) 摆臂斜上击镖(原名狸猫上树):是用肘带动镖绳向上 击发的动作。

(15) 搭镖(原名童子拜观音):是用手外侧搭住镖头的 动作。

(16) 背上镖(原名凤凰点头):是镖从背上击出的动作。

(17) 放镖(原名霸王脱盔):是用手抓住镖头掷击出去的 动作。

(18) 缠脖花(原名金丝缠葫芦):是镖绳缠绕在颈部的动 作,有一周、二周不等。

(19) 披虹缠脖花(原名乌龙绞柱):是斜披虹后再缠绕颈部 的动作。

(20) 缠绕甩头花(原名狮子摆头):是镖绳缠脖后用甩头的 动作通过身体的扭转,使镖头在身前或身后抢立圆的方法。

(21) 送绳打镖(原名脑后脱盔):是用右手从胸前将缠在身 上的绳脱下来打镖的动作。

(22) 收镖(原名巧夺魁星):是用左手的抖拉劲将镖头收回 抓住的动作。

(六)绳镖的练习步骤和注意问题

绳镖是难以掌握的软中带硬的器械,拳谚曰:“练镖、练镖, 非经风霜不见巧”,因此,练习者要有锲而不舍的精神,方会 有效。

学习绳镖在了解和初步掌握基本运动方法后,主要靠自己实 践体会,许多要领要求不是光靠老师言传身教所能彻底解决的, “教师引进门,修炼靠自身”,对于绳镖这个项目显得特别重要。

练习绳镖和其他各类体育项目一样,总要经过一个由生到 熟、由熟到巧的提高过程,具体大致分为三个阶段:第一阶段: 打好基础,主要是习练拳术基本功,熟悉绳镖的基本技术。第二 阶段:掌握各种缠绕击发方法变化的规律和特点,做到自然连 贯,上下协调。第三阶段:各种方法的连接,劲力的转换、动作 与呼吸、意识的配合,做到熟练自如,刚柔相济,内外合一。

现将各阶段步骤要点分述如下:

第一阶段:

先练长拳基本功:要练好绳镖,没有长拳的基础是不行 的,“拳是基础,基本功是基础的基础”。练习者必须先压腿、活 腰、站桩、甩肩,先进行弹腿和基本拳套的练习,慢慢再进入到 持绳镖的学习。

熟悉绳镖,克服恐惧心理:练习者要先练收放,左右反 复,达到身手协调,转换自如;再练各种长短绳的抡圆技能,要 练得抡得不抬肩不露肘,镖绳呼呼有声,然后结合步法的进退和 身体的扭转,使收放轮转顺乎惯性,得心应手。克服心理上的负 担,为下阶段学习打下技术和思想基础。

第二阶段:

缠绕各关节不击发的练习;重点解决留绳的长短,所缠 部位的上下、缠绕中身体部位的形状、高度、角度等。

单式动作的缠绕击发练习:先做足镖,再练肘镖,而后 再进行较为复杂的足跟镖、缠脖甩头镖、十字披虹出手镖等。体 会抢缠紧贴击发的顺劲,了解圆切运动的规律、上下肢、腰部扭 转的一般特点,镖的运动方向和力量,各关节缠绕的合理与否。 练习中不要满足于能击发这一形式上的要求,而重点体会力法的 完整性,动作衔接的连贯性,方向上的准确性。

适当的组合练习:单式稍有基础后,可以把1〜2个单 式连接起来,如左、右足镖——放镖,左右拐镖——挂肘镖,左 右足跟镖等,多以镖头自然来回的顺动连接。开始转换可以抡空 圆1〜2周,以调节连接的速度、方向,熟练后就可以结合收、 放、抽、提连贯进行了。

第三阶段:

(1)分段熟练:先按套路连接的顺序一段一段练精,对于连 接中的难点要注意花较大的气力,每次练习都要争取连接成功, 逐日提高成功率达到万无一失,先在连上下功夫,再在劲力、呼 ・66 •

吸、姿势上要求精化,把意、气、劲、形、法有机地结合起来。

(2)成套的连接:每次成套练习前都要先做单势和分段练 习,以熟悉性能;全套练习时要求意念集中,以意导动,劲力贯 穿,衔接完整,镖镖稳、准、沉、脆、猛。

练习绳镖中应注意的问题有三:

由浅入深,循序渐进:前面已经讲过,练习绳镖首先 要打长拳的基础,再接触器械,这里不再论述。绳镖练习也要 遵循由易到难、由浅入深的原则,比如抡缠练习,速度要先慢 后快、力量由小到大、动作由单到双、步法由定到活,随着技 术水平的提高逐渐提出新的要求,增加新的难度。开始为了减 少心理上的负担,还可以把镖头改为小沙袋,或把镖头缚一层 软物,对镖在运动中的空间、时间、速度有较深的概念后,再 去掉代用物。

要长年不断地持之以恒:“一日不练,如隔三秋”,“久 久练功,摆下稀松”。这是长期从事体育实践的经验总结。绳镖 是软器械中最长的,技击击法中对于收、放、缠、击的空间、时 间、距离、肌肉的感觉,要求较之其他器械都要高,这些只有实 践才能得到的经验,搁下时间一长,就会马上衰退。从生理学的 观点分析,中枢神经系统已有的暂时性的联系,是和时间成正比 例的,据有关文章报道,记忆新内容要日日复习,要有2〜3个 月的"温故”,否则保持时间是不会较长的,学习绳镖技艺也是 如此。

从动力定型的观点看,只有一定数量的积累才能达到某阶段 质的飞跃,长期不间断的琢磨、演练,就能在日积月累中掌握其 规律,理解其原理,越学越深,越练越精,达到自动化的阶段。

抓住规律,掌握其特点:其一是根据力学原理衔接合 理,使身、绳随其惯性而动。其二是弄清每个动作的做法,所经 路线、缠绕部位和周数。

在绳镖练习中,要善于从具体抽象的运动中通过思维的调节

作用,总结出本质规律性的东西来,这是提高技术、保证质量的 重要一环。绳镖的学习,既要练,又要思考,把来自实践中的肌 肉感觉、运动特点进行分析综合,从整体上明确了解,从诸因素 中进行比较鉴别;如正误比较,前后比较,适度不适度比较(包 括力量大小、速度快慢、部位的高低、方向偏正等),通过比较 异中有同,同中求异,揭示出规律,找出共性和个性的特点,才 能使学习少走弯路。

论张三丰为武当拳派创始人

(-)三丰创派史实俱在

清康熙年间田雯《古欢堂集》中有《三丰道人壁影歌》: "……熊经鸟伸诀自秘,寸田尺宅理其粗。……永乐初载来黔地, 噤峨城市吹都虚。……郭外层峦立千仞,忽于巅顶传形躯。”

康熙二十七年,田任贵州巡抚,歌即作于此时。

明天顺六年(1462年),曾立碑于陕西省宝鸡市金台观,记 张三丰先师事,中有:“别后见真仙之行,足不履地,时人已异 之"。此碑现仍存观中。

《道统源流》:“张三丰,名君实(宝),字玄玄,元季辽东懿 州人,好道善剑。”

《大岳太和山纪略》载明贾大亨御史《题太和山》:“希夷丹 气满,遍遢剑光妍。”

贾大亨,嘉靖戊戌(1538年)进士,历按湖广、河南、卢 阳、风阳、淮阳。

同治《大邑县志•张神仙祠堂记》:“仙自少膂力过人,善骑 射。"

《大邑县志》转引《邛州志》:“旧传道陵后裔也。生有异相, 长而好学,历官四方,善骑射。”

《消摇墟经》卷二:“张三丰,辽东懿州人,……手持刀、尺, 一笠一衲,寒暑御之。……日行千里,……洪武初,至太和山修 炼,结庵于玉虚宫。庵前古木五株,尝栖其下,久则猛兽不噬, 莺鸟不搏,人益异之。”

《张三丰全集》所载其自作《刀尺赋》:“非欧冶之能熔;非 公输之能造。”

柢园居士《征异录》亦谓:"……自号保和容忍三丰子,手 持刀、尺,……登山如飞。”

傅勤家所著《中国道教史》论武当道:“至于武当者,乃湖 北武当山之道士奉真武玄天上帝为主,以炼丹、驱邪为其本领。 如明之张三丰,即武当山丹士也。”

任继愈主编之《中国道教史》,论及武当山时,谓:“该山道 教自元朝以来,有全真派、清微派,明朝又有三丰派。”

二书明确指出,三丰乃武当创派之人,而本派特点,炼丹即 今天之气功,驱邪即今之武功也。

有关张三丰资料及传说,除上述史志碑拓外,还见于正史 (如《清史稿•艺术传四•王来咸》)、方志(如《宁波府志》 等)、史家著作(如《王征南墓志铭》)、稗官野史(如《三异笔 谈》)等,更大量散见于各地古老传闻中,可证明其群众基础之 广,社会影响之深。道教内部,尊为创派人物,绝非子虚乌有, 焉容置疑?

(-)武林耆宿均主此说

吴图南《内家拳太极功玄玄刀》:“诚以张三丰先师,既精于 外家与少林,复能加意陶冶,融会贯通,斯为内家,实力上乘。"

万籁声《武术汇宗》:“太极拳乃张三丰祖师所遗留,又名长 拳,亦名十三式。” “然综其手法用劲,要亦不出少林、武当之渊

源耳气

宗此立论者,尚有徐哲东、郭希汾、孙禄堂、黄柏军、杜元 化、许禹生、黄元秀、凌善清、陈微明、陈志进、徐致一、吴志 青、田镇峰、金一明、黄寿宸、文进之、杨澄甫、薛颠、陆师 通、陆师凯、卢景贵、郑天熊诸家。

当代沙国政、吕紫剑、李天骥、李文彬、王培生、马镇岱、 张香圃、裴锡荣等,又各以功法、拳套和论述,进一步为武当武 术作了有力的补充。武当内家拳同源者,为数不少。如已故武当 拳传人金子强于1980年在太原全国武术观摩交流大会献技,表 演了 “武当太乙五行擒扑二十三式”,首次将武当独特拳种公之 于世,他说:“我在武当学的拳,五十二年没外流,也没有收徒, 现在还归武当山,我也了个心愿!”后易名《武当太乙五行拳》, 由湖北人民出版社出版。武当还俗道人徐道定,已百岁高龄,观 其表演内功,脱去上衣,刹那间掌心紫透,气正色和,功底非 浅。徐道定幼年被遗弃,为武当游方道人背回山中,居五龙某小 观,该道派专收三、五、七岁弃儿为徒,授之采药、疗伤、防 身、养生诸术。武当紫霄在庙道人朱诚德,从其师王理阳习五行 气功,在1984年全国体育记者武当山夏令营曾公开表演了双盘 坐软气功,并以手之三指将身撵起,腾空做出各种俯仰盘旋等高 难动作,柔若无骨,观者叹为绝技,90多岁时辞世。还有从武当 冯太瑞道长学得“三回转”拳和拉气功的还俗道人胡兴茂,曾在 湖北大冶县农村为青少年讲授气功、武术。

武当方圆八百里,道俗相杂。道门中,原以主领三山符箓之 正一教为主,全真教南来后,发展甚快,如紫霄道总徐本善,即 龙门第15代,金子弦业师李合林,高王教化一辈,低徐本善一 辈,为第16代,张三丰弟子丘玄清,为全真道士,另一弟子孙 碧云,则为正一道士,称正一虚云子。武当内家拳按其入门功夫 及修炼特点,原不限于武当一地,如峨眉僧、岳、赵、杜、洪、 化、字、会八大门派中,即有武当内家拳踪迹。流行于湖北之鱼

门、洪门、隐仙门、玄门等,亦无不与武当有关,约定俗成,特 以武当作为内家拳之代表而已。其开山鼻祖,莫不异口同声是张 三丰,正如已故武当派老武术家李国超(大江)撰文告诫弟子 日:“张三丰为本派开山祖师,历代武当派功夫人,均供张三丰 神像。”

(三)门派林立遍及各地

武当宗仰,薪火相传,门派林立,弟子万千,这一客观事实 不容忽视。解放前,南京中央国术馆之教学,设有少林、武当两 门,集当时武林二门硕彦,共同研究整理。民间亦根据不同情 况,分别成立了各种会、社。少林、武当犹如双峰并峙,二水分 流,相互取精用宏,融会贯通,为振兴中华之武术,共同做出了 贡献。解放后,在党的双百方针的指引下,举行了数届武术观摩 交流大会,武当派系人物和拳种大量涌现,武当门派组织也相继 成立,现略举数例,聊作佐证:

武当乾坤门。掌门人为第21代弟子王树璋,现任云南个旧 市武术协会副会长。其师赵超然,为武当山云游道长。王原籍蒙 自县,任职于个旧市医院,已退休。该门有铁喉头功、铁板功、 鹰爪功、内气功(童子功)、风雷掌、乾坤钩等。

武当白锦门。掌门人为八世传人湿月,有《武当白锦门秘宗 武技》,以六种硬功、两种拳术为最,一般有两种打法:一直、 一曲。直则吸气贯力,予人重创;曲则使对方受击后经20天始 能觉察,终至不治。

武当淮海派。掌门人程定远,江西省武术协会副主席,现年 84岁。先后拜武当传人肖尚义、汪兰斋为师。强调“四劲”(懂、 听、化、发)、“八法”(拥、

振、挤、按、采、拗、肘、靠)。讲 究桩、步,“以崇尚柔克刚、柔中求柔”。主要为太极拳路。据称 明朝灭亡后,一位遗老隐居安徽省淮河、测水一带,打鱼为生, 传出此功。

武当清虚派。发源于武当山太和殿,为培元道人所创。重徒 手、轻兵杖,本派弟子紫尘道人所著《武当之四门》一书中,有 徒手拳、掌十三套,剑法五套,气功六种。四门为:龙门、天 罡、清虚、太乙。

武当恒山派。掌门人第18代弟子张开文,其师刘庆玉,为 张之岳丈。第一代创建祖师沈成宽,原是武当道人。在山1。余 年,后云游至山西恒山白云观定居,将所学武术传出。有“迷魂 拳”、“迷魂刀"、“迷魂剑”、“迷魂枪”、“太乙拳”、“拨云掌”等 10余种套路,其口诀为:

“行拳巧摆云雾阵,列阵封域神关门,软硬兼施连环打,身 形闪忽迷敌魂。”

武当神剑派。当代传人关亨九,满族正蓝旗,祖籍东北长白 县,现居北京,90多岁,藏有《武当拳宗字拳二十四字秘诀》手 抄本,以字成拳,基本功有6个桩功,分内、外各三桩,内三桩 为:“正"、“行”、“束”,取“正道行修,束身自得”,乃静养功, 外三桩为技击,其论技击谓:

感是气柔,应是力刚。柔化刚发,克敌制胜。手后一尺,手 前一寸,手有五音:官、商、角、微、羽;手有五光:红、黄、 青、白、黑。声光合用,谓之并妙,气藏于踵,力隐于腕。无无 则有,有有则无,无气无力,乃真刚,谓之有无相生。

武当犹龙派。王逸樵于解放前在天津拜张振之老先生为师, 学得犹龙派武当太极拳功架六十四式。有三不准:一是在师兄弟 之间不准谈拳、练拳;二是不准在公园或大庭广众之中练拳、表 演;三是只准用脑记,不准笔录。

另有北京白云观安重远道长之《原式太极拳》、自然门泰斗 万籁声、万籁平兄弟之《武当太极拳》、姚子英之《武当六路 拳》、吴永年的《太极柔术》与《太极图尺》、刘定国、汪兆辉师 弟之《武当纯阳拳》、陈绍昆之《阴阳八卦掌》、张香圃之《太乙 阴阳掌》、何润生之《五行卦闭手》、马志富之《天罡气》、王维

慎、谭本伦之松溪派拳械、李天骥之《武当单剑》、《武当对剑》、 马杰之《武当剑》、匡常修道长之《龙化拳、剑》,以及武当擂台 赛、武当功理功法研讨会、武当文化艺术节诸家表演之武技,可 称繁花似锦。

(四)百川归海武当汇宗

从众多因素和条件分析,张三丰创派之说是有其客观和主观 条件为基础的。

- 气吞泰华的武当山,植根于民族文化的道家经书是武当 武术产生的客观条件

武当武术的产生和发展,与武当山特殊的地理环境,武当道 教兴盛的特殊历史背景有其内在的因果联系的,可以说,武当 山、武当道教文化孕育了武当武术,为张三丰汇细流归大海创造 了良好的条件。

武当山,又名参上山、太和山。它发源于秦岭山脉,山势蜿 蜒东伸,至鄂西北,诸峰骤起,层峦叠峰,雄峻峭拔,构成八百 里锦绣壮景。主峰天柱峰,海拔1613米,犹如惊天巨柱,直插 云霄。四周七十二峰,朝伏环侍,宛若“众星拱月”。山中胜迹, 美不暇接,绮丽风光,处处可见,素有“亘古无双胜景,天下第 一仙山"之美誉。

八百里武当山,以其景色宜人的特殊地理环境条件,成为我 国历史悠久的道教圣地。据《太和山志》引《图经武当神仙窟 宅》记载,除传说中的玄武曾在此修道成真外,自周康王(前 1026-前1001年)后的两千余年,武当山一直是道家修仙炼丹 的场所。最早来武当隐居的是周康王之大夫函谷关令“古之博大 真人”尹喜。他读老子所著《道》、《德》二经后,遂“托疾不 仕”,周游山川,寻幽探胜,最后“归栖于武当山之天门石壁之 下”,由于他的影响所至,后来“神仙圣人栖之者众”。

道教尊为“太和真人”的尹轨,字公度,太原人,人称“无

上真人”、“文始先生",为尹喜之弟子,“常起居林麓,服黄精, 年百余岁,言天下安危盛衰未尝不验。入太和山去……据 《神仙传》卷九记载:尹轨“博学五经,尤明天文星气,河洛谶 纬,晚乃学道”。腰间常佩漆竹筒十数枚,中皆有药,言可避兵 疫,得老君“水石还丹术‘‘、《日月黄华上经》及《本起内传》。 因轨降于楼观,门徒便将此派称为“道教楼观派”,影响很大, 并与佛教抗衡,颇显于北朝及隋初,至唐尤盛。

嗣后,“恨山不深,林不密“的修真之士,莫不将武当山视 为最理想的修炼之地而纷至沓来。

唐太宗李世民登大唐王位后,自称是老子李耳后裔,兴道抑 佛,武当山道教活动更加兴盛,逐步成为中原道教活动的中心, 继汉代名真高道戴孟(孟盛子)、马明生、阴长生、晋代谢允 (谢罗仙)等之后;唐代吕纯阳(名岩、字洞宾)、夫子李、孙思 邈等丹药家莫不在此修炼得道。

据有关史志记载,唐贞观年间(627—649年),均州太守姚 简因奉旨至武当山祈雨有灵,遂奉诏在武当山灵应峰创建五龙 祠,唐至德(756—758年)至大历(766—779年)期间,又建 “太乙”、“延昌”等宫观;乾宁三年(890年)再建“神威武公新 庙宋代自太平兴国至宣和期间,又有比唐代更大规模的工程 建筑;元二十二年至泰定五年,也曾在此大兴土木。至大明王朝 建立,武当道教进入鼎盛时期。明太祖朱元璋认为,他平定天 下,全仗真武(武当道教信奉之神)“护佑”,乃于每年三月三 (真武诞辰日)和九月九(真武在武当山得道成仙之日)遣太常 寺官员到武当山致祭。明成祖朱棣更认为他“靖难”得天下,是 由于真武神“始终护佑”,遂加封武当山为“大岳太和山”,推崇 武当道教,大兴土木,遣近臣隆平侯张信,兵部侍郎郭进,驸马 都尉沐昕等率三十余万军民工匠,动用国库大量银粮,从永乐十 年(1412年)至永乐二十二年,历时十三年,在武当山建造三百 处、三十三个宏伟的建筑群,号称八宫、二观、三十六庵堂、七 十二庙、十二祠、十二亭、三十余桥等庞大的建筑体系。正如古 诗云:“五里一庵十里宫,丹墙翠瓦望玲珑。”从古均州城净乐宫 至武当山天柱峰金顶,建筑线长达70千米,营建了宫观庙宇万 余间,主体建筑面积达160万平方米,并铸塑了数以万计的金、 银、铜、铁、锡、木、玉、石、泥、瓷等质地的神像和供器。建 筑规模之宏伟,法式之壮丽,技艺之精湛,被称为“补秦皇汉武 之遗,历朝罕见;张宫阙之胜,亦环宇所无”(《太岳赋并序》)。 明宪宗称赞说:“其崇奉之典,万古未有(《宪宗•奉安太和官神 像记》)。其规模之大,耗资之巨,堪称史无前例。

武当道教的兴盛,促进了道教理论的丰富和发展,玄机秘法 的归宗,珍贵的丹、道遗产,为张三丰准备了可参悟、借鉴的大 量素材;朱明初期,武当道教进入鼎盛阶段,各地修真之士纷至 沓来,一时武当道人数量与日俱增。据史料记载,元代到明代, 武当道士人数最多达2万人以上,道士的猛增,其管理和修身的 需要定当成为名道或者主持至关重要思考的问题之一,这种特定 的客观条件,加上现实生活中迫切的需要,势必诱发张三丰创造 的热情,现实需要促进了积极活动的兴趣,而积极活动的效益, 必然也反过来促进了环境和教育过程的改变和改造。史料所记载 诸多“夜梦玄帝授之拳法”之说,“静观龟蛇相斗”之景,虽属 玄妙,然客观上却真实反映了张三丰思索探究的创作情感。张三 丰就是在这样特定的条件下,基于道教管理和道士自卫防身的需 要,以道教内丹术的宗旨为出发点,集内丹术与武术击技为一 体,升华和创造了客观需要的新的技术理论体系,为武当武术的 形成做出了集大成的贡献。以历史唯物主义观点来分析,我们不 难得出如下结论:闻名于世的中国武术一大名宗——武当武术, 是从武当山客观的历史、地理条件和道教文化的沃土中孕育和诞 生的,这片沃土也培育了一代宗师张三丰。

浏览7,173次