(三) 武术理论渊源与自身体系的关系和研究的重点、方法

武术理论渊源与武术理论自身体系,从本质上讲是两个不同 的范畴。前者从理论上归属于中国传统的文化范畴,后者是对中 华武术技理的高度归纳和总结,是武术的实体内容,.两者不能互 相代替。武术自身的多种理论学说是构成武术理论基础的主体内 容,是研究的重点。因此,在研究过程中,必须以此为原则,这 是首先要明确的。从另一个侧面看,武术运动的理论渊源与自身 的理论体系又是互感、互渗,两者互相交融,构成了武术理论基 础的统一整体。因此,不能用割裂两者联系的方法去研究武术理 论基础,必须采取比较学的观点、方法和原则,以武术自身理论 为主体或出发点,比较传统文化,从整体上去把握、分析领会其 深刻的内涵和实质。

(四) 《武术理论基础》一书的逻辑结构

该书我们是这样构想和理解的。武术作为一种文化现象,应 该说是武术理论基础研究的着眼点,是贯穿本书的一条基线。因 此,在《导论》中介绍了研究对象、范围、方法、重点及其研究 现状等后,第一章应对武术文化问题进行了全面总体的综述,目 的是想通过对武术文化形态、特色、系统、层次的剖析,进而从 全方位上去了解武术的本质,为深入挖掘和理解武术理论的渊源 和体系准备了立体透射的空间和坐标。第二章应从若干个方面探 讨武术的理论渊源,力求从广阔的背景和多角度系统地研究这个 问题,提出一些已得到公认的或正在探索中的观点和设想,更深 更广地挖掘武术的文化特征和内涵。

武术在中华传统文化的熏陶下,经过历代理论家、思想家、 武术家的总结和归纳,在多种学说的指导下,已基本形成了自身

独特的理论体系,因此,第三章论述武术的多种理论学说,是对 蕴含了丰富的文化特征和内涵的武术技术、行为的抽象概括。

武术需要继承,更需要发展。武术作为一种体育项目,必将 会受到各类运动项目和学科的冲击,正是在这种冲击下,武术与 不断涌起的体育科学交流融会,在保留自己本质的基础上,逐渐 充实、丰富、接受新的影响和渗透,它是民族的,也是世界的。 站在现在的空间看,第四章《武术与现代科学管窥》是第二章 《武术理论渊源》的延伸,对武术或它的某些成分发现新的意义 和作出新的解释;站在未来的空间看,第二章和第四章一起在更 为宽广的时空角度,立体地、多侧面地提示了武术的理论渊源。

《武术理论基础》还有一个完善的过程,在第五章《武术理 论的研究和展望》中提出了一些问题,还需同仁们携手合作,共 同研究。

科学研究是严谨的,科学研究是艰辛的。中华武术犹如浩瀚 的大海,又如深邃的林莽,我们的研究仅仅触及到的是浩瀚大海 的海湾,茂密森林的枝叶,或许还存有诸多漏点纸点。但是,中 国武术需要继承、需要发展、需要光大,尽管理论研究的路很难 走,我们还得走下去。

“路漫漫兮,吾将上下而求索”。

让我们在撷取武术的灿烂文化中,以先辈们的进取精神为座 右铭携手共进,去探索武术理论的科学奥秘。我们期待着学术界 同仁的反响和指正。

二、武术理论的研究与展望

中华武术具有悠久的历史,在其漫长的发展进程中,由于种 种原因,武术理论的研究滞后于武术技术的发展,武术理论学科

的建立落后于武术技术体系的形成,乃至于国人和外国人对武术 的认识存有神秘感、片面性和局限性,给中华武术的发扬光大带 来困难。值得欣慰的是,近些年来,众多的武术界同仁已明察到 武术理论的研究对弘扬中华武术的显赫作用,或从学科的建立、 或从文化学、或从史学、或从武术专业的一般理论诸多角度作了 些尝试,发表了许多颇具学术造诣的专著、论文,填补和拓宽了 武术理论研究的领域。

第一,武术源于民间,旧时的武术靠师徒、血缘关系世代承 袭。那时的武林豪杰往往基于自身对某一拳技的理解和身体素质 的限定,传授技艺,形成各具风格、门派种类繁多的武技武艺。 解放后,为推广和弘扬中华武术,武术理论研究者进行了广泛的 武术挖掘与整理工作,规范了武术的技术体系,完成了武术从 “江湖把戏”到现代体育的转变,亦为武术学科的建立筑建了坚 实的基础。

第二,众多的武术史学者,致力于武术的史学研究,客观地 揭示了武术产生、发展的一般规律及不同历史时期武术发展的基 本特征,为人们认识和研究武术提供了历史的素材和史学的理性 思维。

第三,随着理论研究的深入,愈来愈多的武术理论学者深刻 地意会到,武术不仅有精湛多彩的技术,而且富有深远的文化内 涵,在他们的研究实践中,开始涉猎武术文化领域,诸如:武术 文化形态及特征的研究,武术对中国传统文化的涵摄与黏附等。 从深层次上让人们深刻地领悟了武术的博大精深和其独特的文化 魅力。

第四,武术是传统的,也是现代的,武术与现代科学有着不 可割裂的渊源关系。近来,研究者们注重了用现代科学的理论、 方法、手段去揭示武术的内在规律,为人们认识和研究武术展示 了崭新的天地。

第五,武术理论研究学者,已经注意到武术学科的建立与完

善对武术发展的积极作用,在武术研究对象、方法和内容体系等 学科建设问题上,进行了探讨,发表了一些建设性的看法和 意见。

很显然,武术理论工作者,对上述几个方面的理论研究,是 武术发展史上具有里程碑性质的工作。然而,从既定的研究成果 中,我们隐约感到,对武术的研究缺乏系统性和整体性,远远未 能揭示出武术的全部,在很多问题上,诸如研究的出发点、思维 方式、认识方法上都要进行反思。

第一,在既往的研究中,受技术门派种类繁多思维定势的影 响,强调技术的门派传宗,对个性特征研究较多,缺乏对武术技 术体系的高度抽象和概括;客观上讲,不同拳种共立于武术这一 旗帜之下,必定存在着一些带规律性的东西,如果我们对这些问 题不能进行提炼与总结,不能形成武术技术自身理论体系,那么 武术作为一门独立的学科就缺乏其独特的研究对象,很难有说 服力。

第二,在过去的理论研究中,人们对武术的认识和探讨往往 注重一个侧面,或是从文化学谈武术,或是从史学论武术,或是 从技术看武术。导致人们从整体上看武术是模糊的,武术概论方 面的论说当然也是贫乏的。

第三、任何事物都是变化、发展的,武术也是经过漫长的社 会实践演练而日趋成熟的,它在不同的历史时期呈现不同的特 征。人们在对理论的探讨中,往往强调过多的是武术特定时期的 某些特征,并把此作为一成不变的现象,使得我们在研究过程中 跳不出民间武术狭小的圈子和理论的误

中国武术是中华民族漫长历史发展、演变的文化结晶。在其 绵延几千年的发展过程中,始终与中国社会的政治、经济、文化 交融一起,形成自己独特的本质属性和价值功能,并有别于其他 社会现象,只是在中国历史变迁发展的不同时期,适应当时社会 政治、经济、文化的需要或是突出它其中某一功能,或是扩展其

外涵,或是淡化的某一作用,这就客观上要求我们在研究中,必 须尊重武术与中国社会历史变迁、演化同步发展的客观规律。将 武术置身于历史发展的长河,站在高度抽象、多维思考的角度, 从动态上、从武术发展的趋势上去把握它的本质与价值所在。只 有这样,才能准确地概括出武术的全部。对过去的武术,对未来 的武术的研究都必须如此。

中华武术在其漫长的演化过程中,不断地完善于其多重属 性,但较为突出的是它的文化属性和体育属性,并派生出多种价 值功能。原中国武术研究院院长徐才同志在祝贺《中华武术》创 刊100期中以“深化武术认识"为题提出了 “四个着眼点”,即 提出从现代体育着眼认识武术,从发扬传统着眼认识武术,从奥 运战略着眼认识武术,从弘扬民族文化着眼认识武术,这为武术 理论研究提供了思路和方法。在此,摘录如下,愿与同仁共 借鉴。

第一,从现代体育着眼认识武术。武术是个古老的事物,具 有很大的魅力和生命力。旧时人们往往把武术看做是“江湖把 戏”,把武林好汉看做是江湖人物,无非是行侠仗义或走江湖卖 艺,因而把武林人士打入“三教九流"或“鸡鸣狗盗"之辈。这 显然是不公正的。本来武术从它的萌发时期,就把初民的狩猎、 搏斗等动作拿来在原始宗教仪式或丰收庆典上演练,已具有娱乐 的动机。到了商周时期,出现了 “大武舞"、“干戚舞”、“弓矢 舞”等早期武术与舞蹈结合的娱乐形式。春秋战国时期,带有军 事娱乐色彩的斗剑、角力等活动盛行。秦汉时期,武术的娱乐性 初步形成。到了唐代,武术表演开始在民间大量涌现,不再是单 为宫廷服务了。到了宋代,随着城市文化生活的繁荣,江湖上的 武术表演大为兴起。易聚易散的娱乐场所“瓦舍"(意思是“来 时瓦合,去时瓦解”)在宋代出现,这标志着古代江湖艺人的表 演走向成熟。可以说,江湖艺人的出现是社会进步的产物。进入 明清时期,又出现了一种新的表演形式,叫做“走会由于 “走会”武术表演的内容居多,所以也叫做“武会近年来,我 国农村乘改革东风迎来兴旺发达景象,各种“花会"应运再兴。 “花会”的一个重要内容就是武术表演。所以,对“江湖卖艺” 需作历史的、社会的、文化的分析,不可蔑而视之。当然,如今 的武术已进入国内和国际体育运动的领域,早已超出娱乐的范 畴,成为国际竞技体育的一个项目,这就不能再用旧的观点看待 武术了。我们既要看到武术仍具有自娱、他娱的娱乐性,更具有 现代竞技体育的价值。从国内全国武术锦标赛和全运会的武术比 赛,到亚运会、东南亚运动会以及世界锦标赛上的武术比赛,都 是按照现代体育的规范进行的。当今,武术已是跻身于国际体育 运动的一个新兴项目了。我们需从各方面支持它、培植它,使武 术逐步完善,成为一个规范化的现代体育运动。

第二,从发扬传统着眼认识武术。武术是中国优秀传统文化 之一。凡习练武术或传授武术都要继承和发扬传统武术中的精华 部分和合理内核。武术植根于华夏大地,绵延几千年,具有浓烈 的民族特色。这就是说,这个与人民群众有着血肉联系、内容丰 富、形式多样、内涵精深的传统文化有着相对的稳定性,任何偏 离传统的精粹内容和合理内核的主观随意性都是使不得的。

新中国成立以来的武术,就是在吸收传统的基础上有所改 进、有所创造、有所前进的,因而受到国内外的习武爱武的人所 认同。所谓传统本来就是从过去一直发展到现在的东西,是过去 与现在交融的结果。从武术的历史沿革来讲也是如此,后人继承 了前人的,又发展了前人的。一个太极拳从陈王廷起,到后来出 现了杨露禅、吴鉴泉、孙禄堂、武禹襄等多种太极拳流派,今人 又有新的发展和创造,这是合乎事物发展规律的。有的朋友说现 在的武术是“花拳绣腿”没有传统。这样说,也是不公平的。机 械地搬用自由体操动作自然是不足取的,但是保留了传统特色和 技法而具有观赏价值的武术,是不能以“花拳绣腿”为棒子打倒 的。在历史上极力反对“满片花草”的戚继光,在他的《纪效新书》中都编进了不少武艺套路,以使士卒“惯勤肢体,活动手 足”,我们怎能把新编套路说成"花拳绣腿”呢?《纪效新书》所 以叫“新书",戚继光在自叙中解释说:“曰'新书',所以明其 出于法而不泥于法,合时措之宜也“出于法而不泥于法”,继 承传统又不拘泥于传统,这正是新中国成立以来武术套路发展的 辩证法。毋庸置疑,这些套路还有瑕疵,这是可以改进和完 善的。

第三,从奥运战略着眼认识武术。奥运会是当代最高层次的 国际运动会,各国人民都被它的精彩纷呈、充分调动人体功能和 为和平与友谊服务宗旨而心向往之。武术虽然挺进到亚运会,但 踏进奥运会的大门还要经过一段艰难的路程。但是,国人的心志 是,武术要向奥运会进军,中华民族要为奥运会贡献一个中国项 目。现在已经有了国际武术联合会的组织,武术的世界锦标赛也 开始举行,世界武术的运动技术水平也在不断提高。可以预言富 有东方色彩的武术运动将在世界各国更广泛地开展起来。在科学 领域,20世纪70年代末中国学者提出一个“潜科学”的概念, 这是相对于已经有了科学体系的“显科学"而言的。如果借用这 两个概念,把已经成为现代奥运会的项目叫做“显奥运项目”, 那么还有一些正在兴起的又受到广泛喜爱的非奥运项目被视为 “潜奥运项目”是不过分的。正在走向世界的中国武术和已经在 世界广泛发展的空手道、跆拳道是不是可以看做“潜奥运项目” 呢?跆拳道已经被本届巴塞罗那奥运会列为表演项目,有朝一日 会不会成为“显奥运项目"呢?空手道已经被列为广岛亚运会的 正式比赛项目,设十多块金牌,会不会有朝一日也成为“显奥运 项目”呢?如果我们单纯以战术的观点去看待问题,只求近功, 不顾远利。把“潜奥运项目”压在那里,必会到时后悔莫及。当 然:“重要的在于参与",不以取得金牌为唯一标准。须知如果对 现在的“潜奥运项目”不予重视,不给予倾斜政策,到时候连参 与的资格都得不到,金牌又何在呢?可以说,现在一些可称之为

“潜奥运项目”的运动而我们又有优势的项目,是到了提上议事 日程的时候了。

第四,从弘扬民族文化着眼认识武术。武术确是个在技术上 独具一格、风采翩翩的运动。正像许多外国朋友讲的,武术技术 丰富有学之不尽之感。这正是由于武术是在长期历史发展中,受 到中国传统文化的乳汁滋养的结果。武术不仅有精湛多彩的技 术,且富有深邃的文化内涵。这正是其他现代体育项目所望尘莫 及的。武术渗透着中国古典哲学、美学、伦理学、兵法学和中医 学的内容,确是博大精深。许许多多的外国习武者说,他们习练 武术既是为了健身、防身,也是为了从中了解和领悟中国的传统 文化,甚至有的提出通过习武健身懂得“做人的真谛“完善人 生的价值”。因此发展推广武术仅仅有一个单纯的习练拳法、健 身防身的小武术观是不够的,还必须有一个大武术观,从武术内 层和深层认识武术的哲理、伦理、学理和医理,才能充分发挥武 术的健身、防身、修身、悦身和医身的多种功能。当然,这绝不 是单纯靠体育和武术圈内的人所能完成的,需要社会各方面学 者、专家和习武群众共同努力。(摘《中华武术》杂志1992年第 5期)。

武术理论体系的研究和形成有一个漫长的完善过程,需要几 代人的不懈努力。我们无意也不能完全概括武术理论涉猎的方方 面面,只想提供某种思路,我们深深地感到武术理论研究需要理 性的思维和科学的认识方法。当然在操作中,还需同仁们注意到 以下几个问题。

第一,武术理论研究是一新生事物,尚处于探讨过程,从不 同的角度去考察,对武术某些现象的理解是不同的,我们需要学 术上的百花齐放,同时也需要理论的规范和科学。因此,在研究 中,需要同仁们精诚合作,严格规范概念、体系、定义约定俗 成,达成共识,避免出现技术形成过程中繁多派别、种类的无谓 之争。

第二,应重视武术学科的建立,武术运动理论基础产生于武 术拳技,但又反作用于拳技,这种反作用体现在两个方面,一方 面将通过对拳技的总结,借助理论媒介,传播武术运动;另一方 面技术的理论升华,为人们更深刻领悟武术拳技的奥秘提供理论 依据,寻求技术深层理论的发展。武术学科的建立显然将促进理 论的研究,继而带动武术运动的发展。

第三,武术理论基础是武术学科中一块举足轻重的基石。它 不可能描述每一个武术运动中的现象,但它抓住的是事物的整体 特征。它其中的某些问题如果向纵深发展,可以分化出一些独立 的学科。如武术哲学、武术美学等。同时武术理论基础的范围、 内容、深度并不仅仅限于本书所论及的,这是一个探索的过程。 我们不妨把面铺得大些、广些、深些。

第四,武术理论的科学化实际上是将技术整理而统一发生质 变的过程。要利用其他学科的知识来解释武术运动。武术目前借 鉴了许多国外的训练方法、竞赛形式,朝着科学化、规范化的目 标发展。理论研究上,定性解释是必不可少的,但也必须补充相 当匮乏的较为严密的定量解释。

第五,武术运动理论是在中国传统文化的熏陶下,文人出于 阶级斗争的需要直接介入下形成的。由于文人的阶级性,加之古 典传统文化的时代局限性,武术运动理论体系也深深地打上了历 史的阶级烙印,存在着精华和糟粕,它既有丰富中华优秀传统文 化的一面,同时也摆脱不了它时代的局限和理论缺陷。其中最为 显著的是神秘主义和机械唯物主义。诸如参阴阳、会造化、欲旋 乾转坤;由后天返先天,保养真气,而使之登于寿域的健身功能 说等等。因此在对武术理论体系的研究时,必须融入历史的阶级 观点。我们既不能妄自菲薄根植于中国古典文化的武术运动理 论,更主要的是用科学为指南,以马克思主义哲学为原则,扬传 统武术理论之精华,弃之糟粕,建筑科学的武术运动的理论 大厦。

武术理论的研究任重而道远。我们深信,只要武术界仁人志 士精诚合作,武术理论的春天即将扑面而来。

三、中国兵书与学习

兵书释意与意义

兵书是一部伟大的智慧宝库,是我国先哲在血与火的斗争中 总结出来的瑰宝,其卷帙之浩繁,内容之丰富,影响之深远,真 乃“穷年莫究、累世莫弹",是我国宝贵的文化遗产之一.

兵书成为古代汉语中的一个语汇,最早见于《汉书•艺文 志》,泛指关于军事战争的著作,是中国古代军事著作的统称; 按照文史学家的概念,兵书凡指1912年(即辛亥革命前)形成 的有关军事和战争的专门著作。其特征有二:即类属分明和时代 性的特点。前者是指古代著作中的军事著作,而不是其他方面的 内容;后者更确切的说明兵书是古代的战争的书,这是相对于军 事著作而言的。

兵书流传至今有不下五六百种之多,据陆达节《历代兵书目 录》中载,兵书数为1 304部,共6 831卷;这些要籍,不仅在 军事史中占有重要的地位,也是相关学科重要的史料,尤其是其 中的兵法和技巧,它不仅指导了千百万次战事和武事活动,培养 出了许多著名的将帅和技击名流,也为我们研究中华民族的兴衰 开化史留下了宝贵的历史资料,是中华民族对人类文明史的卓越 贝献。

了解和研究这部文化遗产,是历史赋予我们的神圣使命,是 武术工作者提高思想修养,学习研究相关理论和技、战术等必要 的、不可缺少的前提条件和基本依据,具有重要的现实意义,具

体表现在如下几个方面:

第一,兵书是培养民族自尊心、自豪感、激发爱国主义热情 的生动教材。兵书是珍贵的瑰宝,是历代王朝战争胜败、兴衰交 替原因最现实的哲理研究,是我国对世界文化的贡献,研究学习 的本身就是一种爱国主义热情的实践和启迪。通过学习可以了解 博大精深的人文智慧和人生宝典,亦可领略军事战争中的深邃谋 略的哲理奥妙,只要您漫步兵林,精心研究,每一次理解,每一 次吸收,您都会感到震惊和振奋,您都会为我国之宝贵遗产的伟 大而感到自豪和骄傲。可以说:兵书是激发弘扬民族文化创造热 情和进行民族自强自立教育的最生动的现实主义教科书。

第二,兵书是现代人提高喻世能力水平、增强竞争意识的必 修课程。古或有云:“欲指挥千军万马,决胜千里之外,怎不识 韬略”;“要胜任历史之重任,成就一方大业,岂不读兵书。”兵 书能“究天下之理,通古今之变",是一门高深的学问,同时也 是一门极其实用的生存字典,是现代社会各领域和日常生活中取 之不竭的智慧源泉;“兵书”也就是兵学,兵学从本质上议,就是 人学,要成为一方大业的主宰,达到事业的顶峰,饱读兵书,借 兵权谋指导生存发展运作的策略和方法,提高喻世能力和水平, 是现代人追求成功之道的必修课程

众所周知,兵家权谋韬略是历史上频繁残酷的政治、经济、 军事、外交斗争的实践经验的结晶和提升,这不仅涵摄古代众多 的军事活动和战争,而且也渗透着各时代的政治、经济、外交等 治国之道,其外延还融贯了人才、管理、策划、竞技及日常交往 之中的各个领域;借用兵学思想,结合社会实践和本人所从事的 工作进行巧妙的运用,必将成为兵学意义上的“智者"、"谋者", 成为具有远见卓识的“将才

兵权谋的众多内容和观点有一个共同的切入点,那就是“竞 争”,即时间、空间的竞争、资源的竞争、人才的竞争、机遇的 竞争、效率的竞争等,竞争是现代高科技时代的主要特征,运用

兵学的各种竞争方略和理念,调动本身的全部优势,是迈向成功 殿堂的“杠杆”,拿起这根“杠杆”武装自己是当务之急。

第三,是研究武术史、武术技理建设不可缺少的素材。中华 民族的兴衰开化史,战争的历史是主线,因此,研究中国武术 史,离不开兵书这是毫无疑问的。

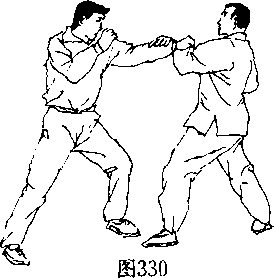

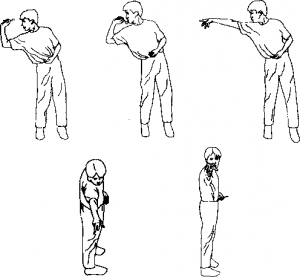

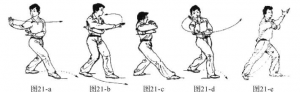

仅从武术兵器发展的脉络而言,战争所用兵器的演变就是武 术运动所使用的器械,从形制到技法无一不是武器的借鉴和发 展,许多兵书中,均有兵器和技法的丰富材料,有的还有专门的 章节,除文字记载外,还有与此相对照的说明和插图,这些都为 武术史的研究提供了可供参考的重要史料,也为技法研究找到了 依据。

兵技巧是武术对抗性项目理论建设取之不竭的源泉。拳谚 曰“拳兵同源”,早在汉代,手搏就被列为“兵技巧”的重要内 容,后世的拳术竞技在战略、战术等方面的基本原则,许多理 论精粹的观点均借鉴和吸取了兵法中的合理内核,诸如“知己 知彼者,百战不殆”的先算意识;“出其不意,攻其不备"的奇 战原则;“后人发,先人至”的迂直战略思想;“致人而不至于 人”的主动的战争谋略等。可以这样说,兵学中的“兵权谋, 兵形势,兵阴阳,兵技巧”是构建武术对抗性项目理论体系的 主要依据。故有“古来习拳知兵法,不知兵法莫言拳”之说。 可见兵学对武学的影响是源和流的关系,是武术理论建设不可 替代的依据和素材。

兵书在记载大量的兵事和军事思想的同时,也论述了相当丰 富的军事哲学素材,与同时代的先哲相比毫不逊色,对武术学科 的理论建设具有重要的参考价值。如《孙子兵法》、《太白阴经》、 《虎铃经》关于认识论的精神论述,就达到了所处时代所能达到 的最高水平。《孙子兵法•用间篇》曰:“故明君贤将,所以动而 胜人,成功出于众者,先知也。"“知己知彼者,百战不殆"(《孙 子兵法•谋攻篇》)这种未战而先知:即知其对手的“先算"的

对策和准备,是无往而不胜的;唐代兵家李靖说:“兵法千章万 句,莫过于致人而不至于人”,要达到如此之效果,战前的"先 知”是基础条件,在此基础上再实施“强道权变”争取“先机之 利”才会使敌方受制于我,立于主动争胜的优势;《孙子兵法• 地形篇》曰:“知兵者,动而不迷,举而不穷。”这是对认识论中 的“知行"问题的看法;孙子认为:“知"是“动"的前提,是 “举”的依据,“动”和“举”必须以“知”为指导,否则就会陷 于盲目的状态。

这就明确指出:认识的目的在于指导行动,而行动只有靠正 确认识的指导才不至于走偏方向;孙子还特别强调事物的表面现 象不能忽视,它是探究本质问题的征候,是“索其精”的外现表 象,这种见解,更具朴素辩证的观点,难得可贵。

兵书中的朴素辩证法观点就更具有系统性,如兵书中的敌 我、主客、众寡、强弱、攻守、进退、奇正、虚实、动静、勇 怯、治乱、胜败及其战争与政治、战争与自然、战争与人心背向 等问题的论述,精辟、辩证完整,是当前辩证法的重要事例和 素材。

对人在战争中的主观能动性的论述,更具有时代的指导性, 认为地形、条件只能是“兵之助”也,真正主宰战争胜负的是人 的主观能动性,而不仅是“物”,战争中的有利时机和主动权是 可以把握的,这其中的关键要素是人的主观能动的充分发挥,只 要有人的主观能动性,弱强、优劣等均可转换,这种论述已避免 了以前的宿命论、偶然论的倾向' 具有广泛的指导价值。

(二)兵书的起源与发展

1.兵书的萌芽、形成

兵书是战争的产物,有一个萌芽、形成和发展的过程。

兵书的起源有两种说法,一是兵书起源于黄帝;二是萌芽于 殷商,形成于西周。黄帝起源说认为:汉代《汉书•艺文志》中

著录有《黄帝》十六篇和《神农兵法》一篇,明人叶子奇的《草 木子》则有兵法起源于黄帝的见解,后世的兵书还详细的作了补 充阐述,其描述是:

黄帝所以能征战四方,统一天下,就是因为他娴用了宰相风 后给的兵书。风后是黄帝的宰相,此人雄才大略,智慧超群,在 辅佐黄帝争夺联主过程中,把《握奇经》传给了黄帝,故此在与 少昊、太昊的“涿鹿之战”和与炎帝的“板泉大战”中,取得了 决定性的胜利,统一了中原大地。这就是汉族华夏族的前身,就 是我们常说的炎黄子孙。《孙子兵法》中认为黄帝时代就有了兵 法,“凡此四年之利,黄帝之所以胜四帝也。"把黄帝的胜利归功 于得利《握奇经》兵法之故,此种兵法因无从查考,所以只能是 传说也。

兵书萌芽于殷商,史学家有如下观点:一是从图书产生的时 间看可以佐证:《尚书•多士》“惟殷先人,有典有册”的记载里 说的殷先人,就是指殷代早期;二是从甲骨文和甲骨文的记载看 更能确证:甲骨文是指在龟甲和牛、鹿等兽骨上刻的文字,甲骨 文中的“册"字一般写成 噂”或“哪”,形状似绳子串连起 来的竹片——简册;典字上部是“册”,下部是像案几 之类的物件,是存放书的依托——书案,从字型上看,殷商时代 就已有图书类的简册。

甲骨文是有关占卜活动及其结果的记载,其中的内容有关战 争和军事的尤多,不少甲骨文还详细记载了各部落之间战事的具 体情况,包括战事的胜败情况,战利品事宜等,此后的商周时 代,即甲骨文后的金文中,也记载有战争、军事方面的内容。有 人认为:甲骨文如果是中国最古老初级书的话,其中记载有军事 战争的内容部分,就应该是中国萌芽状态的兵书,不少史学家也 以此内容为依据,撰写了不少论文和军事著作,对殷商时期的国 事、军事、战事进行了系统或局部的研究,对探讨兵书的起源问

题具有重要的参考价值。

甲骨文和青铜器上的铭文(即金文)中对军事和战争的记载 是兵书的初期阶段,为西周时期形成的专门化的军事著作——兵 书准备了基本素材和条件。

历史学家认为,兵书在西周形成是有其客观原因的:

其一,争夺地域和王位的需要:如夏商之间的鸣条之战、灭 商的牧野之战等均是典型代表;

其二,维护统治的需要:周灭商后,为加强统治,建立了近 二十个师的常备军,即西六师、成周八师、殷八师等;

其三,尚武之风的需要:周朝的教育内容是:礼、乐、射、 御、书、数六艺,射、御是军事教育;西周时期,从天子到庶 民,莫不习射,目的是倡导国民习武之武风,提高国民御敌制胜 的军事技能和素质,也为传统的“仁、义、礼、智、信"五常的 教育打下了基础,《礼记•射义》所谓“明君臣之礼,.明长幼之 序",就是对此种倡导目的的最精辟的总结

浏览688次