世界之道

李小龙发现,生命很少有静止的东西。举个例子,人体的内在状态就 是不断变化的;新的细胞时刻都在取代旧的细胞,这个永无止境的过程是 动态的,不断变化的。但是身体虽然有不断变化的过程,它还是会保持某 种平衡,保持某种内在的不变性。对我们来说,这种平衡和不变性跟变化 本身一样重要。我们的身体会尽力保持不变的温度(98.6华氏摄氏度,也 就是37摄氏度),保持我们的血压在健康范围之内,不断地处理每日、每 月以及时时刻刻都在发生的重大的细胞变化。

这些改变是我们身体所受的各种外在和内在影响造成的,这些影响从 我们出生之前到我们去世之时都被施加在我们身上。它们的形式可以是: 痛苦、喜悦、热、冷、情绪冲突、肌肉运动等等,它们的不同形式不断 地威胁着要扰乱我们内在的平衡,美国生理学家沃尔特•坎农把这种状态 叫做“动态平衡”(英文是homeostasis,希腊语中homios是类似的意思, stasis是状态的意思)。讽刺的是,虽然我们的身体在努力保持这种动态平 衡,这个过程的本质却包含了作为动态平衡必要条件的变化。这就带来了 一个明显自相矛盾的真理:要使有机体保持不变状态,必不可少的条件就 是变化。李小龙还曾说过:“随着变化而变化,即是不变”。

“不变的变化”的状态是我们身体的真正状态,是我们的内在环境。 李小龙的格言强调了身体生存(我们在下一章会进行更详细的讲解)的必

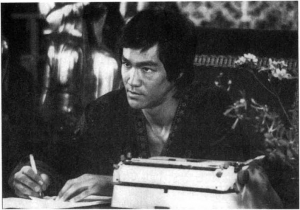

从电影制作、个人随笔,到他对格斗的信仰,再到他的艺术素描,道的概念始终根深蒂固地存在于李小 龙所做的一切事情中。

要条件:阴/阳的法则和明显对立事物的相互依存的关系。但是,我们的 身体只是控制整个宇宙消长的自然法则的缩影(自然法则是整个宇宙的一 部分)。如此一来,我们只要了解身体内部世界之道,就可以学会去理解 外部世界。

为了达到这个目的,传说中道教的创始人老子,作出了如下的评论:

不出户,知天下;不窥牖,见天道。

我们看到内部世界的道的时候,就不禁会观察到,变化是构成内部世 界所必需的力量。为了保持身体的内在平衡,我们体内的血气、荷尔蒙水平、电解质平衡、液平面、酸碱平衡、血糖和其他更加复杂的过程都在不 断地变化,适应着生命的高低起伏。我们的机体有这样一个动态的内在状 态,会造成我们的情绪、冲动、幸福感,甚至是灵魂观念的变化。这种内 在的改变只是反映了外部更强大的宇宙过程,东西方的哲学家在几个世纪 之前就发现这个宇宙过程的哲学性质,并且因此建立了理论,也是在情理 之中。

比如说,苏格拉底之前的哲学家赫拉克利特就曾经这样写道:“万物 皆流,无物常驻。”赫拉克利特这句话指的是外部宇宙的终极现实。我们 已经看到,管理这些现实的法则跟管理我们肉身的法则相同。这种变即不 变的哲学观察——也就是说,我们内在的和外在的宇宙都是由不同的两极 分化的众多现象组成的——让我们可以更好地理解周围世界的真正本质, 或者说,周围世界的道。

但是,这种无心的发现却结束了东西方文化观点的共同性。李小龙信 奉一种古老的世界观,这个观念对于在犹太教和基督教环境中长大的西 方人来说非常陌生:关于这个世界是如何形成的中国道教和印度佛教信 仰。在这些信仰体系里,世界不是像盖房子或者制作飞机模型一样一步步 形成的,更像是一朵花绽放一样自然形成的。我们不是被抛到了这个世界 上——而是从这个世界生长出来的。

这种缓慢而自然的方式——跟建筑的方式相反——在东方艺术中由一 个多手、多头的神圣人物来代表,比如说千手观音(Avalokitesvara),传 统的女菩萨观音(这是完全属于中国的信仰,因为观音传到中国才变成一 个女神的形象)就是建立在这个人物基础上的。观音有时候又叫做观世音 菩萨(Goddess of Mercy),不过这个人物的最初意义是代表之前描述的本 质的过程和力量。

观音很有趣的一点就是,她被描述成有三张脸和千只手的菩萨形 象。普通的西方人可能会挖苦一句,观音有这么多只手,怎么协调得过来

呢 他们完全没有意识到,我们在生存和日常活动中,也会遇到相同的

问题。我们知道,身体会同时进行各种形式、无比复杂的活动,把自己 调节到一个看上去没有变化的状态——但是我们从来不会停下来思考每一 个构成我们日常存在的单独方面、过程或者功能。著名的禅学作者——艾 伦•沃茨——在他极受欢迎的作品《禅之道》中,也讲了一个与此相关的 故事。

蜈蚣过得很开心,

一只癩蛤蟆想跟它开句玩笑,

说:“你走路的时候先迈哪只脚? ”,

这让蜈蚣开始了无尽的思考,

最后它心烦意乱地躺在一条沟渠里,

不知道该先迈哪只脚。

李小龙很喜欢讲这个寓言故事(参见第11章,“截拳道一量子观 点”),他想说明,如果我们也试图通过分析或者有意识的过程来理解世 界的道,我们也会跟蜈蚣一样寸步难行。李小龙经常指出,停下来分析我 们正在做的事情,会产生一种消极的状态,他把这种状态称为“身体的停 滞”。举个例子,如果我们每次呼吸,都停下来思考我们的呼吸系统是如 何工作的,或者中枢神经系统是如何传递电脉冲的——甚至如果我们停下 来分析我们通过某种机械方式早已习惯的无聊事务,比如毛衣是怎么织 的,领结是怎么打的——我们就会跟蜈蚣一样,迷失在思想的迷宫里,最 后连最简单的工作都无法完成。李小龙又引用了铃木大拙《禅学和日本文 化》中的一段话,来详细地阐述这个概念(这本书中还包含了有关观音菩 萨的一些暗喻):

观世音菩萨有时候被描述成1000只手的形象,她的每一只手

都举着一个不一样的工具。如果她的思想停下来思考如何使用其 中的一把剑,那么她另外的999只手就完全没用了。只因为她的 思想没有停下来思考某一只胳膊,而是从一个工具到另一个工具 地流动,所以她所有的胳膊都能使用,并且可以达到最大程度的 效率。所以,这个形象就是要说明,当我们实现终极真理时,就 算是长出1000条胳膊,使用时也能得心应手。

所以,有些人可能会问:“观世音怎么可能使用这么多胳膊,脸和眼 睛呢?”这无异于在问:“蜈蚣有那么多只脚,是怎么爬行的呢? ”或者 “我身体有这么多看上去毫不相干的部分同时工作,我怎样不去思考所有 的过程,而让身体发挥作用呢? ”李小龙对所有这些问题的答案就是:这 种过程是自发的,并不由有意识的思想控制。

李小龙的观点是:事物的自然秩序不是君主制,而更像是民主制。在 君主制中,我们明显只有一个政治焦点,一个告诉所有地区所有成员去做 什么的中央权威。但是在一个民主体系中,我们拥有的是非常像生物有机 体的东西。这个过程是自我管理、自我调节的,不同部分的所有方式都继 续发展,进行着独立的改变,但是他们以道教的和谐模式共同发生作用。 关于这种和谐,老子曾经说过:

大道泛兮,其可左右。

万物恃之以生而不辞,功成而不有。

衣养万物而不为主,可名于小;

万物归焉而不为主,可名为大。

以其终不自为大,故能成其大。

终极现实的观念就是这样构想出来的,它不是通过统治的方式管理宇 宙——不会告诉宇宙应该如何运作——而是给它自由,让它用一种和谐的 方式来组织自己。换句话说,道的特点就是,虽然它存在于万事万物之 中,赋予一切事物生命,但是它从来不会占有宇宙或者命令宇宙。道是淡 然的、是无条件的,这也是它的伟大之处。推而广之,遵循宇宙之道,接 受事物本身的状态,不追求个人利益或者利用其他人来达到自己目的的人 也有这种品质,这也是他们的伟大之处。事实上,这是人类的伟大能够以 现实的方式得到衡量的唯一有意义的方式。

生活:事物的统一性

从世界创造之初快进到1993年8月7日,我接到《黑带》杂志公司 的任务,去报道加利福尼亚州比佛利山的超级圆廊(Superior Galleries ) 活动。这次活动的名字是“李小龙展览”,这是李小龙的个人写作第一次 走向公众视野。从哲学的角度来说,那天拍卖出的最好作品是李小龙在20 世纪60年代在华盛顿的西雅图上学时写成的。

李小龙把这篇文章叫做《生活:事物的统一性》,这篇文章完美地表 达了他对与东方的人生观相对的西方哲学方法固有问题的看法。这篇文章 试图解释李小龙关于世界之道的信念或者决定终极现实的本质(哲学教授 喜欢把它称为形而上学)的信念,是一个非常好的学习哲学的起点。正如 李小龙关于不言自明的概念和相互依存关系的本质所说的一样:

每个事物都有一种真实的关系,一种共同性,在这个共同性 之中,主体创造了客体,客体又创造了主体。所以有知识的人不 再感觉到跟知识分离,体验经历的人也不再感觉到跟经历分离。

所以,要从人生中得到什么,或者从经历中得到什么的观念就变 得荒谬不经。换句话说,很显然除了我所意识到的事物的统一性,

我没有其他的自我。

水中月

为了更好地阐释宇宙关系的和谐概念,李小龙引用了艾伦•沃茨著名的 “水中月”的类比,这个类比指出了所有事物相互依存的关系,在我们试图 理解自己在宇宙中的位置时,这可以被看作是我们应该学习的第一课。这 个类比揭示出,我们不是跟宇宙分开的孤立的个体,而是宇宙的动态组成 部分,是更大整体的一部分——自然的力量流通其中的整体的一个积极而 能动的部分。

水中月的现象可以比作人类的经历。水是主体,月是客体。 没有水,就没有水中月,没有月,也就没有水中月。但是,当月 亮升起时,水不会等待接受月的轮廓,最小的一滴水掉到地上时, 月也不会等着投下它的倒影。月亮不是有意投下倒影,水也不是 有意接受月的轮廓。水中月是由水和月共同创造的,水会显示月 的光洁,月会显示水的清澈。每个事物都有一个真正的关系……

西方逻辑里有一个规则,叫做同一律或者排中律,这个规则认为,事 物就是事物本身(A就是A ),一个事物在同一个时空里不可能既是什么, 又不是什么。对东方人来说,这种非此即彼的人生观是不正确的;一个事 物可以同时是相反而又相同的东西。比如说,我们的物种里有男人和女 人——我们可能会认为他们是相反的——但是,他们又是相同的,因为他 们都是人类。事实上,与其说男人和女人是相对的/不如说他们是相辅相 成的;他们被分成男人和女人,就是为了繁衍后代。那么,男人和女人就 像是人类的两条腿,任何一方不存在,整个人类都会彻底消失。

我们已经知道,我们的身体能够生存,就是因为它们同时是由变和不 变组成的。推而广之,宇宙也是由类似的互为补充的关系组成的,它的本 质跟改变和不变、前和后、矮和高、吵闹和安静、刚和柔很相似。这些事 物会同时出现,人们只能把它们当作同一个宇宙过程的两个方面——或者 两个极端 来体验,正如南极和北极是磁铁的不问极端一样。

我们宇宙的所有部分相互之间联系紧密,以至于任何一部分都只能相 对于其他部分而存在。所有的运动也只能相对于其他运动而存在。它是 以——用物理的专有名词来说——力场的方式运作的。宇宙中没有产生运 动或者活动的单独中心。在某个点出现的所有活动都是来自于整个系统。

如果我们演化出多余的自我意识,觉得自己跟这个过程分离或者独立 于这个过程,就会出现问题了。也就是说,我们演化出体验者和体验之间 的多余的距离感,然后又试图让体验者追赶上体验,试图去控制它。换句 话说,当体验者拒绝体验的时候,就会出现问题,让意识的整个模式打 开。在一些情况下——当我们担心,或者担心自己担心,告诉自己“我必 须放松下来! ”或者“我不能这么想!”的时候,生活对很多人来说就会 变成无法忍受的重担。

正因如此,李小龙信奉的哲学给我们提供了一种方法,让我们可以从 几千年的西方理论带来的生活的恶性循环中解脱出来。虽然这么说,但是 我们还是要意识到:任何想要从经历中解脱的努力还是建立在一个假设之 上,这个假设就是:真正的体验者是可以从体验中解脱的。我们没有需要 解脱的体验者,也没有人能逃避体验。只有简单的体验。就像是艾伦•沃 茨的说法“跳舞的目的就是跳舞”,生活的目的就是生活一这只是说明生 活是一个体验过程的另外一种方式。

说了这么多,总结一句就是,我们永远都不要分析周围的世界,寻找 隐藏的因果关系,如果这样去做,最后只会为了分析而站在生活之外。根 据李小龙所说:“人们不会过由概念和科学定义的生活,为了达到生活的

最高质量,生活的目的就在于生活本身。”

为了更好地阐释这个概念,我们假设你正在一个宁静的傍晚看日落。 日落的场景和整个体验都让你内心充满了祥和宁静。但是,突然,你直挺 挺地坐起来,对自己说:“我总觉得还缺点什么!是因为我还可以比现在 更加舒服吗?我肯定还能让这个体验变得更加完美。如果我是在一个月色 如水的八月的傍晚,在安大略湖北部的湖边,在一个半掩的门廊上看日 落,会不会更加震撼?我听说加拿大北部的日落特别壮观,我星期一回到 办公室的时候最好给我的旅行社打个电话……”

你的问题很明显。你竭力想将未来的享受最大化,脑海中充斥着各种 想法,因而无法体验现在。而现在就是一切(昨天已经过去,而未来尚 未到来),我们只应该关注现在。现在是唯一能影响我们的东西。李小龙 相信,如果你现在过得开心,就应该接受当下。享受生活,体验当下,不 要停下来,不要走出当下,去分析情势,看看自己是不是得到了最大的 享受:

生活的必要品质就是生活本身。快乐的时候,不要走出当下 去分析你有没有得到最大的享受。不要不满足于快乐,而想要感 受到你正在感受快乐——要保证不会错失什么。我们全然投入生 活的时候,生活才存在——我们不需要阻断生活的脚步,因为真 正在生活的人意识不到他在生活,这就是生活!

换句话说,让生活——所有的生活体验——流经你的身体。正如荷兰 通神论作家雅各布斯•约翰内斯•范德利奥(1893—1934 >所写的:“生活 不是一个需要解决的问题,而是一个需要体验的现实。”

这就是李小龙想说的。所以,在生活的本性中,一个人如何体验生活 呢?我们如何摆脱自我意识的捆绑,享受每一刻的体验呢?根据李小龙所 说,要体验生活,就要先放下自己,通过严格的自我审查,慢慢褪去表层

的“你”,只展示无法再简化的——真正的一你。正如李小龙对李恺(丹 尼尔•李)所说的:

丹,现在生活对我来说变得越来越简单。我越来越多地在自 己身上寻找答案,提出越来越多的问题。我也看得越来越清楚。 它确实就是这么简单。人需要克服意识——对自己的意识……不 管你的追求是什么,都需要认识到这一点。我越来越追求的是关 注当下—不管这意味着什么——我不停地问我自己:李小龙,

这是什么?它是真实的还是虚假的?你真的是这个意思吗? 一旦 找到这些答案,我就找到了生活的意义^

事实上,李小龙在跟演员詹姆斯•柯本(出现在武术训练电影《李小 龙的截拳道》中)私下的训练课程中,曾经说过:詹姆斯在完成某个动作 时太过于关注自己,这样他就会错失目标。他告诉柯本:“你努力过头了, 你想控制这个动作,控制太多就会让你太过关心如何完成这个动作。所以 你整个身体都会变得特别僵硬。”

李小龙这样教导柯本:精神上要放松,不要担心怎么把脚放到该放的 位置,怎么转动身体,也不要担心何时抬腿。换句话说,他鼓励柯本克服 对自己的意识。柯本吸取了李小龙的意见,放下了所有有意识的努力,把 自己的思想倒空,不再去分析什么,让武术成为简单的武术本身,变得完 整。当然,柯本下一次就完美地踢到了目标,几乎不费任何力气一而且 将自己的力量最大化了。于是李小龙评价说:“你明白了吗?直击目标! 没有思想包袱的时候,你就能完美地做好动作。”

李小龙的随笔进一步阐释了这个概念:

生活就是生活本身;它不断地流动——我们对此不应该有任

何异议。因为,生活就是流动的现在!完整性——现在——就是 没有任何分割不可分割之物的有意识思想的状态。一旦事物的完 整性被分割,它就不再完整了。我们把汽车拆卸开,留下一堆零 件,就已经不是原始性质的汽车了,因为汽车的原始性质就是功 能或者生命。为了全心全意地生活,我们就必须还原生活本身。

西方哲学的失败之处

如果生活是种种经历,而不是可以分析的现象,我们就可以解释为什 么这么多人虔诚地追求思想的平静或者心灵的满足,想要融人西方哲学, 最后却变得沮丧和困惑了,因为西方哲学强调的是分析和对进一步分析的 分析(想想上一章中路德维希•维特根斯坦的论点和分论点)。正如我们所 看到的那样,分析不仅是不必要的,而且,用李小龙的话来说,分析最终 会带来很多问题:

在生活中,我们会自然地接受我们看到和感觉到的全部现实,

而不会有一丝疑虑。但是西方哲学却不接受生活的本身,而是试 图把现实变成一个问题。他们会问这种问题:“我面前的这把椅子 真的存在吗?它可以独立地存在吗? ”这样,西方哲学不仅没有 把生活变得轻松,反而将原本应该宁静的生活变得焦躁不安。就 好像是问一个人他是如何呼吸的——他就会开始思考这个过程, 瞬间就会窒息。为什么要停止和打扰生命的流动呢?为什么要把 事情搞得这么复杂?呼吸就是呼吸,有什么需要质疑的?

总之,西方哲学的问题在于,它试图解释生活,而不是揭示如何体验 生活。换句话说,体验和理论是相互排斥的,它们互成反比;也就是说, 你花在理论上的时间越多,留给体验的时间就越少。根据李小龙所说,形 成理论的问题就在于,它的基础就是对现实的否认,西方哲学家会谈论现 实,会抓住吸引我们思想的东西,让它变得抽象,让它远离现实本身。李 小龙说:

所以,西方哲学会表明,外在的世界不是一个基本事实,它 的存在可以被怀疑,强调外在世界现实性的论点不是明显的真理,

而是可以被分解和分析的论点——他们会有意识地远离现实,并 且试图用画正方形的手势来画圆。

西方哲学关注的并不是生活本身,而是跟理论知识相关的活动的建 立。大多数西方哲学家感兴趣的也并不是最纯粹的生活,而是跟生活有关 的理论的建立。这种倾向不会让他们享受或者体验生活的终极现实,而只 会让他们远观生活,思考生活。正如李小龙所说:“思考一件事情,就是 让自己脱离到这件事情之外,跟它保持距离。”

如果我们想要得到真正的快乐,理解世界之道,我们就不能有这种世 界观。我们不能分解生活,分析生活,而必须简单地去体验生活,成为生 活现实的载体,让它在我们的每个行动,每个思想和每个时刻的体验中体 现出来。

有趣的是,李小龙的世界观近几年已经被现代物理学所验证。根据 现在的科学家所说,存在的基本建筑单位并不是物质——传统意义上的物 质一^而是可能性,是动态的但是相互联系的能量模式。所以,我们的宇 宙最终不是由波浪或者粒子组成的,而是介于两者之间的物质组成的。

戴维•玻姆是伦敦大学物理学系的荣誉教授,他写出了《量子理论》、 《现代物理中的因果联系性和机遇》以及《整体性与隐缠序》等作品。他 把宇宙描述成一种全息图,在这种全息图里,各个部分都是更大的整体的

映像和体现,他发展了“隐缠序”(Implicate Order)的思想。在弗里乔 夫•卡普拉的《转折点:科学、社会和正在兴起的文化》一书中,卡普拉 讨论了散射矩阵理论,这个理论认为,我们的宇宙是一个“相互关联的动 态网络”。根据李小龙所说:

我们是旋涡,旋涡的中心是固定的,是永恒的,但是它们表 面上看来是运动的,从旋涡和龙卷风(中心是固定不动的)的中 心到外围,运动的速度越来越快。这个中心就是现实,而旋风是 以多维力场形式存在的现象——我们要抓住核心。

正是在这种观察中——宇宙是无法分割的、相互联系的场——李小龙 的哲学有了最严肃的思考:

世界被看成是无法分割的场,任何一个部分都不能跟其他部 分分开(没有黯淡的星星,就不会有明亮的星星,而没有周围的 黑暗,就根本没有星星的存在)。对立方会相互合作,而不是相互 排斥,个人跟自然之间已经不再有任何冲突。

为了充分地理解这个无法分割的存在的概念,以及它对我们生活的影 响,我们首先必须熟悉之前提到过的另外一个原则,这个原则对李小龙的 哲学至关重要。它就是动态平衡的原则,更普遍的名字叫做:阴/阳原则。

阴/阳

程朱理学对中国思想有着重要的影响,也对李小龙有着深刻的影响, 其中周敦颐(字茂叔,号濂溪)的著述有着尤为重要的意义。

周敦颐写了两篇简短的文章:《太极图说》(对太极图的解释)和《通 书》(“通解易经”),这两本书把道家哲学的一些关键点融人了儒家思想。

西方人把太极图,或者太极符号称为“阴/阳符号”,它包含了阴/阳 的“一包含于多”的哲学。

根据太极图的历史,动态的太极会产生阳,阳到达一个极限,动态就 会变成静态,这种静态会产生阴。这种动态和静态的间隔就产生了阴和 阳,阴和阳又产生了金木水火土这五行。五行构成了阴/阳的巨大的相互 依赖的系统,阴/阳又构成了太极。

周敦颐尝言:“是万为一,一实为万;万一各正,大小有定”

李小龙最终在这条哲学规则中找到了安慰和真理。1%2年上半年,李 小龙公开表示,他从13岁就开始学武,原因跟大多数人一样,就是很简 单地“想要学习如何格斗”。但是,他一开始认真的学习武术,就学习到, 格斗和严苛的身体训练只是一个非常复杂的过程的一部分。另外一部分 由理解、宽容和思想的平静组成——而这个部分比格斗更加难以培养。但是,李小龙坚持学习,最终不仅对功夫的格斗要素有了更加宽泛的理解, 也对构成格斗的哲学基础的阴/阳有了更宽泛的理解,这让他在1962年对 记者说:

武术改变了我的整个生命,我有了一种完全不同的思维方式。

功夫不仅是一种自卫方法,也是一种生活方式。功夫建立在阴 (负面)和阳(正面)的基础之上,每个事物都是互为补充的。比 如说,柔与刚,夜晚与白天,以及女人与男人。功夫就是安静地 意识到对手的力量和计划,以及如何才能跟他们互补的方式。

西方的大多数人都熟悉阴/阳的符号,但是很少有人熟悉这个符号究 竟代表什么。我们再来看看李小龙为了阐释这个古老的哲学原则时是怎么 说的:

功夫建立在阴阳符号的基础之上,阴和阳是互为补充,相互 依赖的力量,这个力量可以在宇宙中持续地发挥作用,不会停止。 阴和阳是相互联系,相互补充的。阴的古体字是一个圆的暗淡部 分,是一幅云层和山脉的画。阴可以代表宇宙中的任何阴性的事 物,比如说负面、被动、温和、内在、平庸、女性、月亮、黑暗、 夜晚等等。另外一个补充的半圆就是阳。这个字的下面一部分表 示的是斜射的阳光,而上面一部分代表的是太阳。阳可以代表任 何阳性的事物,比如说正面、积极、刚、外在的重要性、男性、 明亮、白天等等。大多数武术家的普遍问题就是把阴/阳看成是 两股力量,是相对的(所以才有所谓的柔方式和刚方式)。但是阴 /阳是一种不可分割的力量,它们在不断的运动中相互影响,本质 上是一个事物,或者说是一个不可分割的整体中的两种力量。它 们之间没有因果关系,而应该被看成是声音和回声,或者是光和 影。如果这种“整体性”被看成是两个分离的事物,我们就永远 无法实现功夫的终极现实。

让我们从更深的角度来看待这个原则。根据李小龙所说,阴/阳的基 本理论就是:“宇宙上没有任何东西是永恒而无法改变的。”

对李小龙来说,这就意味着我们都是发展和进化的宇宙过程的一部 分,都是由阴/阳的不断相互影响形成的。举个例子来说,我们的身体就 是由几十亿个细胞组成的——每个细胞都是由微观物质组成的,这些微观 物质在能量不断变化的轨道上运行,它们实际上就是微型宇宙,本身在不 断发展和相互改变。李小龙曾经这样写道:“运动通过相互改变而流动。” 他还说道:“静止中的静止并没真正的静止。运动中的静止才会显示宇宙 的韵律。”

李小龙在阴/阳符号周围加上了两个旋转的箭头,来代表构成截拳道 基础的法则,这就阐释了阴/阳不断的内在改变。换句话说,箭头显示, 所有明显相对的力量都来自于一个联合的力量。他自己曾说:

一位中国功夫大师曾经问我——他留着胡子,看上去挺像那 么回事——对阴(柔)和阳(刚)有什么看法。我就说了一句:

“都是胡扯! ”他听到我的回答非常震惊,因为他还是没有意识到 阴和阳是不可分割的整体。

李小龙还解释道:

我们必须意识到,阴和阳并不是刚和柔的对立体,因为正如 我所指出的那样,刚和柔是一个整体的两个部分,它们同样重要,

李小龙截拳道学校的标志就是周围加上了两个箭头的阴/阳 符号。整个标志用十二个中文字包围:以无法为有法,以 无眼为有限。

并且不可避免地彼此依赖。一个人如果拒绝接受某个部分,就会 让这两个部分分离,而分离就会让人走极端。走上刚的极端就会 让人受到“身体的限制”,而走上柔的极端就会让人受到“思想的 限制”。不过前一个相对而言还可以忍受,至少受到身体限制的人 还会奋斗。

这种明显对立的事物是一个相互依赖的总体,这一基本原则会导致 “不变的改变”的状态,这种状态在每个文化里都有体现。比如说,我们 在前一章提到的前苏格拉底哲学家赫拉克利特就曾经说过:“人不能两次 踏进同一条河流。”

赫拉克利特说这句话的意思是,河流是不断流动的,河的上游会有新 鲜的水注人,所以河流不是停滞的,第二次踏进的河流已经不是第一次踏 进的河流了。我们普遍认为,“河流”应该能持续——保持静态 段时 间,但是按照赫拉克利特的看法,河流永远不会保持静止状态。事实上, 它每分每秒都在变化。

我们自己也是宏观流动中的微观物体,所以,我们每时每刻也都在变 化。这就更加体现了阴和阳这两个明显相对的能量的和谐性。我们自己和 我们置身其中的宇宙每天都在变化,这种变化几乎不可察觉,跟宇宙的 细微变化一同变化的过程就像是从宇宙大爆炸时就开始的不变现象。我 们再一次引用李小龙在前一章中所说的:“随变化而变化就会形成不变的 状态。

浏览1,668次