有趣的是,禅宗传人日本后不久,就成为让人害怕的武士最喜爱的哲 学。这些封建武士好几个世纪都陷人日本不同的封建领主之间持久的内战 中,永远生活在危险之中,内心没有安全感,所以他们学习禅宗,在外在 的混乱中寻找内心的平静。所以,剑道就深深地浸透了禅学的概念,这在 武士的“战吼”(日语是kiai)中显得尤为明显,这种嘶吼是为了从思想上 瓦解对手。

你可能对李小龙在电影中发出的战吼很熟悉了。他的电影——至少是 使用了真实战吼的电影——都给观众留下了深刻的印象。他会加人高声的 吼叫——就像是野猫的呜咽加上愤怒的鸟的刺耳尖叫。我记得,几年之 前,我的武术老师曾经告诉我,李小龙的嘶吼音调极高,是为了创造一个 疯狂的女人和狂野的动物的形象,这两个声音很明显能让对手害怕,让他 紧张起来,我们很快就会学习到,这就是应用于格斗的道教元素。

我给大家讲一个故事,一个年迈的中国道教大师临济(在日本被称为 Rinzai),在别人问到他“道教的意义是什么”的时候,就会一声断喝。不 用说,来向他寻找知识和理解的人都会感到很困惑,因为这不是一个人回 答问题的典型方式(不过我们会怀疑,著名的剑桥数学家,诺贝尔奖得主 伯特兰•罗素可能会喜欢这个玩笑)。但是,这个反应只是临济设的一个陷 阱,是为了看看问问题的人是否会震惊,是否会从思想上瓦解。

同样,李小龙在格斗的时候,也会用同样吓人的吼叫来吓住对手,让 他们失去思想上的平衡,去思考一会儿。李小龙知道,如果他能让对手去 思考,对手就会犹豫或者停顿' —这种犹豫就会给李小龙所需要的成功攻 击以绝佳机会。这个寓意就是,人应该学习与自然之道一起流动——不要 犹豫和停顿。所有武术都是如此一-截拳道尤为明显,在截拳道中,攻击 和防守之间没有任何间隔。好的武术家在格斗中看上去几乎能跟对手一同 跳舞,能像一个身体一样去完成动作——直到一个关键时刻:有一方会停 下来思考,失去防守能力,最后只能被打败。

这种态度在汉语里叫做莫踟蹰,就是不要有停顿或者犹豫,“勇备直 前”的意思。有一首禅诗是献给著名的日本剑客宫本武藏的:

在高高举起的剑下,

是让你发抖的地狱。

但是你要勇往直前,

就会走到天堂。

换句话说,你的动作要有流动性,没有停顿或者犹豫,灵活地应对各 个时刻。

在李小龙的电影中,当他面对好几个对手的时候尤其可以看到这个特 点。李小龙不会犹豫,不会去思考:“我要怎样应对这次攻击?”因为如 果他去思考,就会太过于关注某一个对手或者某一边的防守。换句话说, 他的思想就会被卡在一个对手身上,这样的话,另外一边的攻击就会让他 措手不及。想反,李小龙展示的是培养“灵活的思想”的重要性,思想灵 活就是要保持警偈,迅速应对周围的整个环境。

一个有功夫之人的思想是集中的,但是不会只放在对手的特定 点上。在跟很多对手格斗的时候这句话尤其真实。有功夫之人的思 想无处不在,因为它不会放到任何具体的事物上。就算它跟这个或 者那个事物有联系,它也可以保持存在,这是因为它不会仅仅抓住 某个事物不放。思想的流动就像水充满整个池塘,它随时都做好了 继续流动的准备。它有着取之不尽用之不竭的力量,是因为它是自 由的,它可以对任何事物敞开,因为它是空的。

换句话说,不论是在格斗中还是在争论中,如果你的思想被绑在某个 特定的点上,你就会被那个点抓住,然后被对手击败。所以一个“灵活 的”,或者说不分析的思想不管是对武术家来说,还是对不希望陷入不断 解决问题的泥淖中的人而言,都是一个基本的要求。

这个概念在我们之前提到的日本剑术的领域中也可以找到,因为在一 个既精通道,又精通剑术的人手中,剑就会变成无暴力抵抗的符号,这实 在是一件有趣而又讽刺的事情。事实上,剑道的最高级派别被称为“无剑 派”,关于这个派别有一个故事,它可以迅速让我们想起这一章开头提过 的《龙争虎斗》中关于“不用格斗的格斗艺术”的场景。

在这个故事中,一个伟大的日本武士乘坐渡船旅行,他们的船正要离 岸,一个醉醺醺的、粗暴的武士走上渡船,开始卖弄自己的剑术。

他走到第一个武士面前,问道:“你的剑术是什么派别的?”

第一个武士回答:“我的派别叫做无剑派。”

这激起了粗暴的武士的兴趣,他轻蔑地说:“让我看看什么叫无剑 派。”他立刻抽出自己的剑来挑战第一个武士。

第一个武士并没有拔剑应战,而是说:“我很高兴能让你看看什么叫 无剑派,但是如果我们在这艘船上较量,恐怕会误伤无辜的围观者。我们 不妨到那边的小岛上比试一番,如何?”

粗暴的武士同意到岛上比试,他让船夫把船划到岛上。船到达小岛的 时候,这个无赖就跳到岛上,他完全做好了战斗的准备,这时候,第一个 武士把船桨从船夫手里拿过来,把船划到了深水区,他把醉醺醺的武士困 在小岛上,因此也有效地打败了他。

“你看,”第一个武士大声说,“这就是无剑派的招数。”

我们可以看到,对李小龙和这位武士来说,格斗的最高艺术就是达到 这种思考水平,这样他们就可以在不使用武器的情况下获得完全的胜利。 当然,李小龙在截拳道方面也是这么想的。事实上,李小龙在1971年在 美国上映的电视剧《盲人追凶》中,跟编剧斯特林西利芬特共同写下了 下面的一段台词:

李小龙,我想让你相信,武术并不只是学习如何保护自己。

好几次你在教我的时候,我都感觉我的身体和头脑真的很一致。

好玩的是,我在武术中,在格斗中,竟然能感觉到如此平静。不 感到任何敌意。几乎就好像如果我了解截拳道,单纯的了解就够 了。永远都不需要去使用它。

大师之子的教诲

我仅仅见过李国豪一次,见面地点是加利福尼亚世纪城的Prime Ticket 大厦的一个小办公室。让我惊叹的是,这唯一的见面却对我的生活和职业 产生了深远的影响。在很多方面,写这本书的种子就是在这次会面时撒 下的,因为李国豪——他谈到了灵性,谈到对自我的认识是人类的哲学起 点,谈到了他对父亲的截拳道哲学的解读——给我的哲学颜料盒撒上了完 全崭新的颜色,这个改变至今仍与我同在。

从这几年读者给我写的信判断,我跟李国豪的谈话对看到部分经过编 辑的手稿(在几个武术期刊中发表过)的人也有类似的影响。我还保留着 我们谈话的录音,时不时就会放出来听听,重温一下李国豪在我们谈话的 过程中跟我共享的一些深刻见解。现在回顾起这份材料,我想说,李小龙 和李国豪有很多的相似点(正如我们会期待父亲和儿子会有的一样),但 是他们最惊人的相似之处,却是在他们哲学思想的深度上。

在那个炎热和潮湿的下午,让我印象尤其深刻的,就是李国豪绝对真 诚的灵魂。以及他毫不费力地——没有一丝的做作和不自然——在这样一 个公开的、深刻的、诚实的层面上和我交流的方式。我永远感谢他给了我 这次体验,让我从大师的儿子那里学习到深刻的道理。

但是我好像忘记了什么事情,让我好好想想我们是怎么见面的——或 者说,怎么差一点错过见面的。我记得我开车——开得很快——而且好像

国豪,一位“生活的艺术家-

有些莫名的慌乱一•穿过洛杉矶世纪城的一千条小街道。

我最后找到那天上午的目的大楼的时候,已经11点15分了。这个时 间对我来说很方便。不幸的是,我应该到的时间是11点——11点整。我 又迟到了。

更糟糕的是,我迟到的是我煞费苦心才安排的会面,而李国豪是我 从13岁开始就想交谈的对象。在我13岁时,我刚刚知道李小龙,也知

道虽然他英年早逝,但是他的生命力在两个孩子 个8岁的儿子和一

个4岁的女儿——身上得到了保存。那时候我就知道,有一天我会跟这个 男孩见面。当时,在那个年纪,我为什么会如此自信呢?我现在也只能模 糊地猜测,但是我在19年后,在我们的生活终于在圣塔莫尼卡大道的那 个小办公室交汇的时候仍然这么相信着。我应该提到,当时我跟李小龙的“小女孩”李香凝也已经很熟了。(她长大了,成长为一个特别而美丽的女

人 个一流的演员——而这一切都是她自己努力的结果)但是在1992

年8月那一天之前,我长期以来最想见到的人就是李国豪。

那天我进人大楼,得到允许进人接待室之后,李国豪的公关小姐罗 宾•鲍姆让我在旁边的一个小房间等待,她去叫李国豪出来。就在我忙着 为接下来的采访做准备,检查录音机里的电量和写满问题的纸张时,门突 然被打开了,李国豪走了进来。我把材料放在占了房间大部分空间的会议 桌上,转过头来面对这个我从来没见过的“朋友”。李国豪健步如飞,举 止轻松自然,完全是一个活生生的“无为”的代表。我记得很清楚,但是 我非常想记住这个见面的时刻,想要记住我们眼神接触的瞬间,以及我们 握手时他手掌的质感。我还记得,他敏锐的绿色眼睛让我印象深刻,因为 我完全以为它们是棕色的(虽然我也不知道我为什么会这么想)。

我记得我们握过手之后有一瞬间的沉默——完全不会让人感觉到不舒 服——我们两个人都没有说话,只是把眼神定格在对方身上。我对站在我 面前的这个男人有一种奇怪的熟悉感,当然这是因为我一直记录着他事业 的进步,透过媒体的眼睛看到他从一个男孩成长为一个男人。媒体报道过 勇敢的小李国豪在九岁的时候,在父亲西雅图的葬礼上拉着母亲的手想 要安慰她;以及参加父亲最后一部电影《死亡游戏》开幕式的骄傲的小男 孩;最近在媒体眼中,他又成为一颗年轻的新星,做好了在好莱坞开拓出 自己一片天地的准备。所有这些形象都站在我面前——以一个做好了以自 己的方式征服世界的年轻人的形式。

李小龙的所有影迷都热切地希望李国豪能走人电影行业。我们如此希 望李国豪能够成功,能看到李小龙的薪火在真正能传递它的李国豪手上传 递,这样的自私或许可以被原谅。我想,那天我跟李国豪见面的一部分 原因,是为了尽自己一分力量,帮助李国豪得到从事电影行业所必要的宣 传,但是这个想法现在看起来很幼稚。我的采访很可能只是李国豪在一生中同意进行的诸多采访中的一个,而我却赋予它如此大的重要性,实在是 有些傻气。但是,虽然我回忆起来有些讽刺,但是这不能改变一个事实, 那就是:这次会面对我的人生产生了深远的影响。

突然鲍姆又出现了,她建议我们坐在一张大橡木会议桌的两头,在离 开之前问我们想不想喝点什么——比如说咖啡。我们都予以肯定的回答。 李国豪看着我,微笑着说:“我唯一的罪状就是喝的咖啡太多了。”鲍姆离 开会议室去帮我们拿富含咖啡因的饮料时,李国豪坐到椅子上,把腿跷起 来,完全享受着那天随意穿的白色棉T恤和黑色牛仔裤带来的舒适感。

他笑得很轻松,很真诚,全身都散发着自信的气息,一个精通自己技 艺(或者说跟我们这本书的主题:功夫)的人就是这样。他的头发留得很 长,我当时印象很深刻的是,布兰登的身材很轻盈,我估计他可能才155 英磅——但是,他之后就告诉我,他这么瘦是有原因的:

我正在为电影《乌鸦》做准备,所以我要保持很低的体脂。

现在体脂大约在6%,但是我想要瘦得很疯狂的那种,而且我还不 能减少肌肉量,这样很难,因为这个分寸很难掌握。

我们聊了一会,李小龙就开始发表对父亲的截拳道的第一个原则 (“研究你自己的经历”)的想法:

我非常尊敬我的父亲,但是我跟他非常不同。我在不同的国 家长大,所以受到的影响也不同。但是,我觉得演戏在很大程度 上是我自己追求的一条道路。你知道我父亲过世的时候我才9岁,

我们从来没有机会进行有关表演或者对电影的共同欣赏的深入谈 话。而且我有父亲不曾有过的不同机会来追求表演这个事业,因 为我进入这个行业时比父亲进入这个行业时要年轻很多。

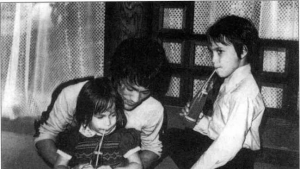

在《死亡游戏》的拍摄现场,李国豪(右)和李香凝去见李小龙。李小龙一家总是在一起。

很明显,李国豪没有在寻找一个成功的、可以复制的个性,我们在第 十二章已经学习到,这是自我实现的错误途径。相反,李国豪应用了截拳 道的第二个原则(“吸收有用的东西”),这个原则跟武术有关——李国豪 从小就跟父亲学习武术,他在成长的过程中也发现武术特别有用。

我想武术是我生命中重要的组成部分,它完全来自于我父 亲……我永远感激他D我的意思是,他在我开始走路的时候就教 我武术,有生之年一直都在训练我,直到他去世。甚至在我继续 训练的时候,教我的老师也是他的学生。虽然我在武术训练的过 程中受到过一些不同的影响,但是从本质上说,武术都跟我的父亲紧密联系在一起,这些影响好像也就没有什么不同了。我想, 这就是他对我最强大的影响。

李国豪从父亲身上学到了很多,他也意识到,他父亲的思想超越了他 的艺术,李小龙号召大家“不断流动”,李国豪也特别注意到这一点,他 告诉我:“我的武术目标就是不断训练,不断发展,在任何时候都去学习 新的事物。”

李国豪还表示,很多人请他参演武术电影,角色跟父亲的角色类似, 但是李国豪一眼就看出走这条路的局限。他知道,仅仅去复制父亲,或者 让人把他跟父亲作比较,只会遏制自己灵魂和艺术的发展,让他无法在自 己的过程中发展。

换句话说,李国豪已经决定用第三个原则(“丢弃无用的东西”)拒 绝接受这些角色。这么做的目的是向第四个原则——就是我们的黄金法则 (“加上专属于你自己的东西”)——发展。他意识到,接受了这样的“来 得容易”的钱,他就是选择了向别人寻找赞同,让他们来决定他,作为一 个个体,应该如何发展。李国豪强调了他父亲支持的主题一“永远做自 己,相信自己。”——从自己身上,而不要从外界寻求满足。

我能告诉你的就是,在你的职业生涯中,或者在你做演员的 时候,不要为了贬低别人或者成为别人而去做选择,你不能这样 做。你必须基于你自己的勇气、直觉和你的生活来做你自己的 工作。

我们渐渐谈到了心理学这个话题。李国豪与我分享了他关于人类境况 的更有趣的见解。

跟肩上扛着滤镜的人谈话是一种有趣的经历,他们会通过滤 镜形成观点,看待万物。我们看到这样的人,会清楚地看到他为 什么而烦恼,但是对于背着过滤镜的本人来说,滤镜就是他们的 整个世界,没有它他们什么都看不见。

他解释说自己刚刚结束电影《激战》的拍摄,吸引他参演这个电影的 其中一件事就是,他可以扮演这样一个肩上扛着滤镜的角色:

我觉得发生在这个小孩身上最好的一件事就是:他在电影结 尾有一个把滤镜从肩上卸下来的机会。我们都有过那种卸下重担 的经历,我们会说:“哇,现在这件事情变得好简单,我可以从一 个不同的角度去看待它了。”在电影一开始,他的确会这样想,我 喜欢他这一点,因为扮演一个年轻的角色——我还要扮演好几年 年轻的角色——会很艰难,因为他没有什么经历。一个22岁的男 孩会有什么故事要说呢?他本来就没有多少历史。所以做演员才 那么有趣,因为当你进入三十岁、四十岁的时候,你就会想:“我 有更多的故事可讲,更多的经历去供我参考。”但是我演的这个角 色确实有些背景。我喜欢整个天安门广场的背景(李国豪的角色 会目击自己的父亲死去)。我喜欢他在电影一开头有一个真正的问 题,但是在电影结尾处又解决了这个问题。

我注意到,李国豪在《激战》中的角色虽然有些凄婉,但是跟他本人 还是很相似的——至少,在从肩上卸下滤镜这方面很相似。在很长一段时 间里,李国豪都不能像你我一样,让别人认识到真正的自己。在他人生的 大部分时间里,他的名字永远跟“李小龙的儿子”这个描述联系在一起, 这给想要找到自己在这个世界上的身份的年轻人带来了不小的麻烦。

请不要把这种麻烦解读为李国豪不以自己的父亲为傲——因为他的确 以父亲为傲,而且也有理由以父亲为傲。事实上,他经常告诉别人父亲对 自己的发展有着多么积极的影响,对武术、电影制作和哲学做出了多么大 的贡献。但是,李小龙知道,他绝对有必要在父亲巨大的影子之外成长。 李国豪在成年生活的很长一段时间里,都努力去实现思想、身体和精神的 独立,他最终获得了解放。虽然这听上去有点自相矛盾,但是李国豪确实 是通过对父亲的哲学的直接理解和应用,才从父亲的影子中解放出来。

你现在可能已经深刻地认识到,这个过程需要他了解自己,表达自 己,成为父亲口中所谓的“生活的艺术家”,讽刺的是,为了达到这个目 的,李国豪选择了跟父亲同样的媒介:武术和电影。李国豪主要关注的是 后者,他知道他真正的热情就在于电影。最后,李国豪跟自己的真正本质 成为一体,他在电影中诚实地、完整地表达了自己的真正本质。

他这么做时找到了平静,接受了本来的自己,包括自己是李小龙的 儿子这个事实。事实上,在他生命的最后阶段,他曾公开表示因自己是 李小龙的儿子而感到骄傲。换句话说,他肩上的重担——已经通过自我实 现的长期过程——卸下来了。通过自我实现的过程解决问题是这本书中不 断重复出现的主题,也是李小龙和李国豪——虽然他们有着各自独特的个 性一在各自的人生中经常汲取的哲学水库。

那天我们开始谈论武术这个话题,这时候李国豪说的话才开始真正发 光。他非常坦诚地跟我分享了他个人的训练项目,以及他怎样把它看成是 实现思想和身体的自我认识的方式:

不管是重量训练还是心血管训练,我对筋疲力尽的那个时间 点非常感兴趣。我想知道,这种筋疲力尽有多少是身体方面的,

又有多少是精神方面的。当你达到那个点的时候,你会说:“好 了!我再也做不动了,”如果你能真正地挑战自己,比如说,你可以对自己说:“有一个人拿着枪指着你母亲的脑袋,对你说‘如 果你再做一个’——比如说,再跳一分钟的绳一‘我就不会扣 动扳机,做不了我就会开枪’——看看你是否能做到!你必须这 样努力挑战自己。我发现你必须把这种训练变成某种程度的游戏,

继续做你正在做的、给你带来巨大不适感的蠢事。

从这种训练中,李国豪了解了自己在思想和身体上的极限,以及他扩 大这两种极限的思想力量。李国豪发现,武术不仅仅是自我保护的系统, 而且是真正的、深刻的功夫。武术教会他了解自己的身体、情绪、毅力, 甚至会让他体验深刻的灵性:“在我看来,武术是一种追求,它可以给人 提供深刻的、持久的精神体验——如果这个人愿意接受它们的话。”

我问他如何从武术这种身体活动中得到灵魂上的启蒙时,他变得口若 悬河:

可以这么说,在你渐渐精通武术的时候——你在慢慢地学习 进步——你就会遇到内心的障碍,这些障碍会让你停止对武术的 追求。这些障碍就是你自己的局限,你意志力的局限,你的能力、

你的禀性、你的勇气、你处理成功的方法——以及你如何处理的 方法。随着你将这些局限一一克服,你就会更加了解你自己。而 且,有些时候,你对自己的了解,对个人来说,就会有特定的灵 性意义。

我问李国豪,灵性的意思是不是了解自己的灵魂。他的回答也非常 深刻:是的,但是不仅仅是了解自己,还有通过了解自己而达成的对他人的了解。我们有时候都是事后诸葛亮,这是一件有趣的事 情。你会看到别人经历同样的事情,但只有在你经历过之后,你 才会真正地看清这件事。我认为只要你继续这么做,这其中就有 一定的灵性。

有趣的是,你每次遇到真正的障碍,就会又变成一个小孩。 再次回到对你正在做的事情一无所知的状态是一种有趣的经历D 我相信在这个时候人可以有很多的学习和成长的空间——当然,

这需要你直面障碍,而不是说:“算了,我去做别的事情好了。”

我们在人生的某个时刻,会开始只追求我们已经知道如何去 做的事情。因为你不想要那种不知道自己在做什么,又回到外行 人状态的经历。但是我认为这样是不幸的。如果你把自己放到不 知道会发生什么的状况中,事情会变得更加有趣,而且通常会让 你理解很多事情。而如果你只去做你已经知道结果的事情,人生 就会变得无趣很多。

李国豪的话富于智慧,听到他说人在扩大生命体验以及个人灵性的时 候会变成一个小孩,我立刻想到了老子的话:

常德不离,

复归于婴儿。

跟他的父亲一样,李国豪对人类境况的理解跟他的年龄也有些不符。在 我看来,他就像是住在年轻人身体里的一个睿智的老哲学家,他在这些话 题方面的谈话让我很感兴趣。在我们的谈话中,李国豪说出了有关父亲非 经典的截拳道武术的概念基础的经典想法:

有趣的是,当人们在采访时问我,我从属于何种“派别”的 时候,我通常会说:“我父亲在世的时候创造了截拳道,我接受过 截拳道的训练。”因为这样说比较简单。但是,我真正的想法却 是,这样说可能太简单了一点,因为截拳道是我父亲对武术的非 常个人的表达,他自己在去世之前的随笔中说过,如果截拳道在 武术世界变成一个议题,人们说它是这个或者那个,或者说“我 们要建立一所截拳道学校”,那么,他情愿这个名字被人忘记。因 为他从来都不希望截拳道成为神圣不可侵犯之物。他想消灭很多 神圣不可侵犯的东西。所以虽然我确实接受过截拳道的训练,但 是我说“我练习截拳道”的时候总觉得有点愚蠢。更确切地说, 我练习的是我对截拳道的解读。•坦诚地说,就跟每个练习截拳道 的人一样 因为这才是我父亲的本意。

丹尼•伊诺山度,我的师傅(20世纪60年代晚期在洛杉矶管 理李小龙的第三个武术学校)经常谈论教授“截拳道的概念”。换 句话说,他教授的是武术背后的思维方式,是概念,而不是单纯 的技艺。对我来说,这就解释了授人以鱼与授人以渔的区别。你 可以给一个人一块地,然后他们拥有的就是那块地;或者你可以 教会他们一块地后面的概念,这样你就给了他们一整个思考的领 域,他们可以在里面成长和发展。他们会说:“我明白了——如果 这就是那个概念,很可能就可以在忠实于这个概念的同时,把它 用这种或者那种方式表达出来。”这就是截拳道背后的精神。它致 力于创造一个努力的、形式自由的武术家。

李小龙自己可能也只能说到这个水平了。

路标

1973年上半年的某个时刻,李小龙给联系他、想要接受截拳道武术哲 学指导的年轻人写了一封信。当时,李小龙的工作十分忙碌(制作电影、 写作、设计武打动作和参演电影),他没有时间教课。他婉拒了年轻人的 要求,说:“我没有时间授课,但是我很愿意——在时间允许的情况下—— 诚实地表达我自己,向你‘打开我自己’——以作为你人生路上的路标。” 这个年轻人名叫约翰,但是李小龙的建议对任何一个想要追求真理的 人都有用处。跟李小龙的个人哲学相一致的是,他意识到,最开明的教学 形式,不是去做“真理的给予者”,而是去做“真理的引路人”,用自己 的真理作为方向去引导学生,希望他或她最终能找到自己的真理。李小龙 又细致地分析道:“我的经历会有一定的借鉴作用,但是我坚持认为,艺 术——真正的艺术——是无法给别人的。而且,艺术也不是装饰,而是一 个不断成熟的过程(永远不会到达终点)。”

李小龙相信,通往真理的道路,通往顿悟的道路,有很多条小路—— 这也是一种必要。正如我们在前面所提到的,李小龙认为,人与人是不同 的,人有不同的需要、欲望和志向,虽然我们有着相同的生物起源,但是 个人对个性和真正自我的表达是不一样的。在他写给约翰的信中,李小龙 继续说道:“约翰,我们有机会相互了解的时候,你会发现,你的思维方 式跟我的一定不同。艺术毕竟是获得‘个人’自由的方式。你的方式不会跟我的方式相同。”

虽然李小龙写的信可以充当路标,指引我们人生的道路,但这并不是 李小龙帮助他的学生成为最好的自己的唯一方式。他是一个热情的作家, 会把经过脑海的零星想法记录下来。他经常选择来表达这些概念的方式就 是中国古老的格言体:

随变化而变,即为不变。

生活就是不断联系的过程。

不紧张,但是准备充分。不思考,也不幻想。不是墨守成规, 而是灵活多变。从不安的限制中解脱出来。完全地、安静地生活,

意识清晰,充满警觉,做好应对一切的准备。

人是富有创造性的,比任何派别或者系统都要重要得多。

只有个体的经历和生活才能得到有益的真理;这种真理超越 方法和条规。

光是知道是不够的,必须加以运用;光是希望是不够的,非 去做不可。

一个好的老师会防止学生受到自己的错误影响。

真正的进步需要简单。

头脑空白,才会废话连篇。

如果每个人都能帮助自己的邻居,就没有人会缺乏帮助。

昨天的梦想经常是明天的现实。

如果你想要正确地做好自己的任务,就应该在完成任务后再 多做一点点。

悲观主义会让成功的工具变钝。

乐观主义是会带人走向成功的信仰。

目标并不总是能够达到,它只是我们前进的目标。

失败的一个重要原因就是缺乏专注力。

愚蠢的人会错把炫耀当作荣耀。

如果你不想在明天出差错,今天就脚踏实地吧。

自我教育成就伟人。

如果你认为一件事情不可能,你就把它变成了不可能的事情。

如果你热爱生命,就不要浪费时间,因为生命是由时间组

成的。

在无趣的日常生活和沟通方面,李小龙也不乏有趣的见解。我们用李 小龙写给约翰的信的最后几句话来结束这一章节,希望这最后的路标可以 在你自己的灵魂实现的过程中帮助你:

不管我们能不能见面,你都要记住:艺术“生活”在绝对自 由的地方。训练,完全没有意识到自己在运作的思想(如果它存 在的话)以及完全的“自我”,会让截拳道艺术达到完美。

武术之为寓言——李小龙的电影

用李小龙的学生李恺的话来讲,李小龙是一个“大师级的老师”。他 永远在努力学习关于自己以及周围的世界的新知识。他觉得有必要跟他的 朋友和学生分享他获得的知识。武术界流传着很多故事:很多人去李小龙 在贝莱尔的家中拜访他,都会全神贯注地听李小龙讲述格斗、禅学和人类 关系的见解,一直到凌晨。

李小龙开始从事电影制作的时候,就选择用电影作为媒介,就各种哲 学原则的知识(在此之前,大众都没有思考过这些原则)来教育广大观 众,这并不足为奇。李小龙1973年上半年在报纸《香港虎报》的采访中 也这么说:

浏览741次