是时候对这里(香港)的电影作出改变了。香港电影里没有 足够多有灵魂的、坚定的、投入的、专业的演员。我相信我在东 南亚有一个角色。这里的观众需要教育,而教育他们的人必须是 一个负责任的人。我们面对的是大众,我们的语言必须是他们能 够听懂的语言。我们必须一步步地教育他们,不可能一夜之间就 完成工作。我能不能成功还有待时间来证明。但是我不只是感觉 愿意付出,而是真的愿意付出。

为了达到这个目的,李小龙努力把东方文化传递给西方观众,他相信 恐惧和冲突都来自于无知,而无知可以通过教育消除。比如说,在李小龙 的时代,武术表面上是亚洲的艺术,但是如果西方观众觉得武术有趣,可 能会对产生这些艺术的亚洲文化另眼相看。同样,东方的观众可能会从电 影中学习到,至少,西方的某些方式也是有价值的。

李小龙投人教育的结果就是:我们可以从他的每一部电影中学习到一 些东西。正如李小龙所说:“我希望能在这里(香港)制作出多层面的电 影——你可以按照自己的喜好只看表面,或者看到更深层次的内容。”

这个模式随着李小龙推出的每部电影而变得更加明显,随着他越来越 成功,越来越受欢迎,制作人和导演也在电影中给了他更多的创造和表达 自我的自由。我们可以从李小龙的每部电影中学习到新的内容(所以观众 才对他的电影百看不厌)。我想展现给大家的是李小龙四部已经完成的电 影中揭示的深刻的哲学课程,我还想推断如果李小龙完成了《死亡游戏》, 又会教会我们什么一•他一直想把《死亡游戏》做成一部展示他截拳道艺 术和哲学的电影。

《唐山大兄》 (1970)

根据李小龙的朋友和弟子丹尼伊诺山度所说,李小龙在用《唐山大 兄》来教授大规模格斗的正确方法。

如果你研究李小龙格斗的场景,就会注意到,他一开始会狠狠地攻击 领头羊。目的就是把领头羊或者最好的格斗手揪出来,用最暴力的方法攻 击他,让整个团队在心理上受到威胁。带着轻蔑的表情舔自己的血也是让 对手在心理上害怕的花招。如果幸运,对立的团队会士气低落,溃不成 军。如果运气不好,就要退到一边,创造每次只跟一个人格斗的局面。 这部电影教会观众的并不只是格斗,而是更深层次的东西。这就要追

溯到道家的无心概念了。无心并不是思想空白、没有任何情绪的状态,也 不是简单的思想平静的状态。这些品质当然也非常重要,但是无心的真 正意思是:不停下来分析经历、事物或者情境的状态。在真正的无心状态 中,人不会刻意努力地去做什么,因为他会接受每分每秒发生的事情一 并且迅速作出反应。比如说,当李小龙被多名进攻者包围的时候,他会有 一种平静的、超然的意识。这种好似无足轻重的、不明确的意识就是道的 延伸。这种意识无法被教授,它必须靠个人来领悟。我们通过观察人应对 道的真正本质的方式,就可以看到这种意识完全的影响力:

功夫中的专注力并不是让人把注意力放到单个物体上的状态,

而是安静地意识到当下发生的所有事情的状态。这种专注力可以 用足球赛的观众来阐释:观众不会只关注带球的球员,而是会关 注到整个足球场。与此类似,功夫之人的思想不会停留在对手的 某个特定部分上。跟很多对手格斗的时候尤其是如此。

最后的结果就是,李小龙可以自然地、迅速地对对手的动作或者攻击 作出回应——就像声音的回声一样。换句话说,他在格斗中能保持一个超 然的思想,所以才能够获胜。

这部电影教授的另外一个课程就是:“死亡的艺术”,也就是从死 亡——或者说失去生命——的恐惧中脱离的艺术。在电影的高潮部分,李 小龙发现他的亲人都被残忍地杀害之后,他神情恍惚,走到附近的河岸坐 下,思考自己的人生以及它现在变成了什么样子。他突然跳起来,把他的 随身物品——象征着他跟“这个世界”最后的联系——扔到河里,有效地 把自己跟俗世的事物分离开来。

随后他就不再恐惧个人的得失,甚至不害怕失去自己的生命,因为他 已经接受自己是个死人了一死人没有什么好失去的。然后他就可以去惩罚杀害他家人的人,而不会被个人的担心或者束缚所阻碍。他已经学会了 死亡的艺术。引用《盲人追凶》中李小龙的一句台词:“接受失败——学 习死亡——就会从死亡中解脱。”

当李小龙的角色接受死亡之时,他获得了解放和重生,他知道自己不 再是宇宙海洋中无力的、孤独的帆船,而是跟整个过程融为一体的一部 分。正如埃德温•阿诺德所说:“放弃小我,就会跟宇宙成为一体。”

《精武门》(1971 )

在这部电影中,李小龙教授了格斗的几个课程,还发表了对种族主义 和道德价值的意见。他试图进人的上海公园门前竖着一块臭名昭著的牌 子:“华人与狗不得入内”。种族主义在这时候出现了。李小龙的核心信念 就是:“普天之下,所有人都是一家人。”门卫不让他进去,然后又侮辱 他,他采取了行动,指出人类不应该宽容褊狭之举。换句话说,把其他种 族降级到跟狗一样的地位,长期这么做会让你付出沉重的代价。

这部电影还揭示,自由地表达自我的个人可以超越信仰系统,在这部 电影中,信仰系统是由日本的空手道和俄罗斯的摔跤来代表的。大多数派 别的信仰一-由于它们的民族起源和思想体系,所以它们的艺术和练习者 不可战胜的想法——是完全没有根据的。李小龙在电影中说明,格斗的成 功取决于个人——更重要的是,取决于个人的意志力。他曾经告诉过一个 台湾记者:

你必须有完全的决心。你能遇到的最可怕的对手就是执着地 要完成自己目标的人。比如说,如果一个人决定,无论如何也要 把你的鼻子咬下来,那他很可能就会成功。他可能也会伤得很严 重,但是这不会阻碍他完成自己的目标。这才是真正的战士。

在这部电影中,可以说在李小龙所有的电影中,他都教观众以德报 德,以直报怨的儒家理想。夺去别人的生命在道德上是一个错误的行为, 所以李小龙通过电影教会大家,人要为自己的行为负责——要愿意为谋杀 付出代价——不管这种罪恶有多么正当的理由。实际上这是李小龙融人所 有电影的主题。事实上,李小龙在他最后的电影《龙争虎斗》中写了一个 没有出现的场景。他让角色说出了下面的台词:“一个武术家要对自己的 行为负责,要面对自己行为的后果。

在电影《精武门》中,日本武士一再羞辱和杀害李小龙的亲人,李小 龙代表正义消灭了他们。但是,他意识到,他这么做也会带走别人的生 命——在道德上是错误的。李小龙的角色陈真意识到了这一点,他勇敢地 接受了惩罚(在电影最后一幕,他勇敢地面对了执行死刑的射击队)。李 小龙对同一个台湾记者评论了这个画面:

我认为我们不能渲染暴力,渲染暴力是不健康的……我们不 能把暴力和攻击作为电影的主题。赞美暴力不是一件好事。所 以我才会坚持让我在《精武门》(在北美上映时的名字叫做We CownecZ/ow1)中的角色陈真最后在电影中死去。他杀了 很多人,所以要为此付出代价。

但是,李小龙在电影中还教会大家,我们不能违背事理,不能选择放 弃我们真正的本质或者发展,即使这种自然发展的代价是死亡。李小龙 1971年在跟他的朋友和学生李恺打电话的时候谈到了这个问题的道德性。

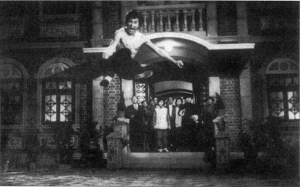

李小龙:在电影结尾,我在枪弹中死去。但是我死得很值得,

我是为精武门而死,为中国人而死的。我走出嘉禾电影院,说:

“去你的,我来了!”我跳到半空中,摄影师固定住这个画面,然

后,啪啪啪啪啪啪 砰! 就像是《虎豹小霸王》的结尾一

样——只不过摄影师固定画面的时候我还在半空中。

李恺:这个角色死得非常光荣。

李小龙:没错——根据中国的传统,他确实死得非常光荣。

换句话说,为了实现你的终极潜力,不能害怕行动的后果。

《猛龙过江> (1972 )

这部电影给出的最主要信息就是,我们应该不遗余力地避免狭隘的思 想。在这部电影其中一个场景中,李小龙看到几个人在一条小巷子里练习

彳《精武门> 曾用过ftoo/Fu/y这个英文名。一编者注

日本空手道。他问把他带到巷子里的年轻人是否也练习空手道。年轻人摇 了摇头。“我不练,”他轻蔑地说:“这是日本的东西! ”这个年轻人是中 国人,他对于在本质上非中国的东西都不感兴趣。

李小龙责备他思想狭隘:“如果它能在你陷入困境的时候帮助你,你 就应该学习去使用它。它来自哪个国家并不重要。你应该知道这一点,

这部电影的剧本是李小龙写的,所以它表达的是李小龙截拳道的个人 哲学:因为我们在不断地学习,任何声称有所有问题答案的派别或者系统 都是错误的。在这种情况下,每种艺术都有可以学习的地方,没有任何一 种艺术可以给所有人提供答案。

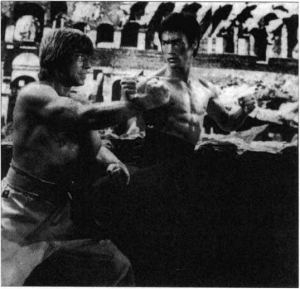

查克'诺里斯在《猛龙过江》中败在李小龙手下,因为他思考的是“现实应该 是什么",而不是“现实是什么”

李小龙还强调,要让对手接受你的节奏,而不要让他来决定你的节 奏,这一点非常重要。在李小龙设计的他跟查克•诺里斯的经典格斗场景 中,李小龙发现自己快要输了,他立刻把自己的节奏强加在格斗之中,让 诺里斯接受他的节奏,由于诺里斯的派别太过死板——还因为这是他学过 的唯——个派别——他不知道如何走出来,不知道如何适应眼前的局面, 所以他失败了。李小龙曾经跟《华盛顿明星报》的记者这样说道:“问题 是,具体的情境会告诉我们要做什么。但是太多人看到的不是“现实是什 么”,而是“现实应该是什么。”

李小龙在这部电影中的观点是,最终会赢得胜利的武术派别就是“没 有派别”。换句话说,世界上不应该有任何方法,因为方法只会限制个人。 相反,我们应该有使用方法的选择和自由。用李小龙的话来说:“世界上 只应该有有效的工具。最高级的艺术就是没有艺术。最好的形式就是没有 形式。”

在李小龙跟诺里斯的最后一场格斗中,李小龙饰演的唐龙没有其他选 择,只能杀死诺里斯饰演的柯尔特。李小龙通过表情和手势表示,他不想 带走这条生命。但是柯尔特——虽然一开始是被人雇佣的——在李小龙占 上风的时候,他完全可以举起双手投降。他选择继续战斗,选择去接受死 亡的可能性D

如果选择光荣地死去,死亡也可以是光荣的。柯尔特最后的行为是高 贵的,因为它们出自于有道德的、诚实的意图。唐龙在带走柯尔特的生命 之后,把柯尔特的空手道道服的上衣和黑带(在他们格斗之前被摘下)放 到柯尔特的身体上,这一举动象征着:他的对手的灵魂是值得尊敬的。

通过这一举动,李小龙想传递的信息是:如果一个人真诚地相信自己 的信仰——就算他在生死关头是你的对手,那他就是值得尊敬的。如果一 个人只说你想听的话,为之战斗的并不是他们所相信的思想,而只是为了 钱财,那么他们就不值得尊敬。但是如果一个人做错了,却真诚地相信自己是正确的,就跟这部电影中诺里斯的角色一样——那么他的行为反映的 就是灵魂的纯洁和正直,这两种品质都是值得我们尊敬的。

这个课程——真诚地自我表达的课程——可能比这部电影教授的其他 所有课程都要重要。美国记者艾利克斯•本•布洛克让李小龙透露电影的 情节,李小龙是这样说的:“这部电影的情节很简单,讲的是一个农村男 孩来到一个语言不通的地方,但是最后却因为他真诚而质朴地表达自我, 取得了最后的成功。”

布洛克接着问他:“在你的电影里,你会表达自己吗? ”李小龙回答 道:“会,我会诚实地、尽量地表达自己。”

李小龙在这方面无疑是成功的——在这部电影中尤其是如此。

《龙争虎斗》(1973 )

我们可以从这部电影中学到的一个关键课程就是第十三章的主题: “不用格斗的格斗艺术”,所以我在这里就不再赘述了。李小龙在《龙争虎 斗》中教授的另外一个课程——也是他个人最喜欢的课程——就是:真诚 的自我表达的需要。

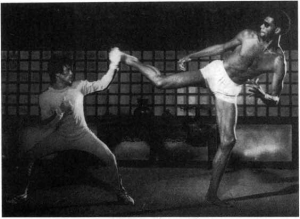

在电影一开始,画面中的李小龙就在指导一个年轻的武术学生。

“踢我,”李小龙说,他做出截拳道的防御姿势。年轻人侧踢了一下, 但是这个动作徒有其表,毫无实质,他希望用形式和灵活性给李小龙留下 深刻印象。在这方面,他对李小龙意图的判断完全错误了。

“这是什么? ”李小龙问,“表演吗?”

李小龙试着向年轻人传递这样一个概念:成为技艺,而不要站在技艺 之外去欣赏它。换句话说,真正的满足,应该是在你能够用身体表达最深 层的感受和情绪的时候,来自于你的内心。

“你要用心去做,”李小龙说,“再试一次。

就像是用手指着月亮。不要把注意力集中在手指上,否则你就会错失月亮的 光华!”李小龙在华纳兄弟轰动一时的电影《龙争虎斗》中对自己的年轻学生 这样说。

这一次年轻人怒火中烧。他想给指导老师留下深刻印象的努力明显没 有奏效,现在他的态度是:“你不喜欢这个动作,那等着看我下面这一脚 是怎么踢到你身上的吧。”他又侧踢了一下,但是因为这一脚是带着愤怒 踢的,李小龙很快就识破了他的意图,很轻松地躲过了它。

“我说的是用心去踢——不是用愤怒! ”李小龙告诫年轻的学生,“再 试一次——跟着我的动作而动。”

换句话说,年轻人的踢腿应该是对李小龙动作的自然和本能的反 应——就像是跟随声音的回声一样。年轻人把李小龙的话听了进去,他又 侧踢了两下,这两次踢腿都不是装模作样踢出来的。它们简单而直接——

直中要害。虽然李小龙还是躲过了它们,但是他承认年轻人有了进步。

“这就对了! ”李小龙激动地说,这让年轻人喜笑颜开,他觉得自己 终于做到了老师的要求。

“你感觉怎么样? ”李小龙问。

这个问题对年轻人的影响就像是问一只蜈蚣用那么多条腿如何走路 一样。年轻人想要为自己争取一些时间,回答道:“让我想想……”李小 龙突然在他头顶上重重地弹了一下,好让他停止思考,回到当下,回到

现在。

“不要去思考——要去感受!就像是用手指着月亮,”李小龙解释说, 他注意到年轻人看的是手指而不是月亮,他又在他的额头弹了一下,把他 带回了现实。

“不要把注意力集中在手指上,否则你就会错失月亮的光华。”

这里的寓意就是,不要把漂亮的形式误认为是真正的实质,不要让极 端的情绪决定你对某个情境的反应。相反,你要在对手出现疏漏的一瞬 间,让你的动作自然而然地发生,成为你纯净自我的“真实”而“诚实” 的表达。

换句话说,你可以说对手“造成” 了你的反应,因为你的反应几乎是 自然而然的。这又是关于无心的另外一个教训——不要把注意力固定在某 个物体上,也不要允许任何思想过程阻碍你对所经历事情作出自然反应的 能力。李小龙想要在他和一个少林寺老僧人拍的场景中来进一步阐释这个 课程。但是这个场景——由于典型的好莱坞的原因——在最终的电影中被 剪掉了,因为制片方害怕西方观众无法理解它。幸运的是,在李小龙个人 的手稿中,他写下了他为这个不幸被剪掉的场景所创造的对话:

老僧人:你的技艺现在已经不是技术的问题,而是灵魂洞察

力和训练的问题。我想问你几个问题。在打斗时,你对对手的直接感觉是什么?

李小龙:我没有“对手”。

老僧人(以期待更多回答的语气):为什么呢?

李小龙:因为“我”根本不存在。

老僧人:(为学生有这样的领悟而感到高兴):是的!

李小龙:所以当一个人的头脑里没有冲突这个观念的时候, 当一个人忘记了思想这个词的时候,这种无心的状态就是最高雅 的。对手进,我就退,对手退,我就进。这时候就有机会了:格 斗的不是“我”(李小龙举起拳头),而是“它”。

李小龙在这部电影中还揭示了精通各种格斗方式的必要性,要精通踢 腿、拳击、摔打、扣锁、扫腿等等。在最后的格斗场景中,李小龙强调, 不管你有多精通徒手格斗,都要学习跟武器格斗,因为不是每个人都会公 平格斗。李小龙还用几个镜头展示:有时候你需要牺牲一些什么才能获得 成功。

当然,李小龙在随笔中也揭示了这一点:

忘记胜利和失败;忘记尊严和痛苦。让对手擦伤你的皮肤,

打伤他的身体;他打伤你的身体,让他的骨头断裂;让他打碎你 的骨头,你带走他的生命!不要想着安全地逃离^ —把你的生命 放在对手面前!

《死亡游戏》(1972—1978年上映)

李小龙在完成这部电影之前就去世了,我们只能猜想他希望通过这部 电影传达的信息。当然,最后剪切粘贴的《死亡游戏》并没有展现李小龙

《死亡游戏》是一部讲述“能屈能伸”的智慧的电影。李小龙在调节自己,适应在 1972年10月拍摄最开始的格斗场景中出现的一个大障碣(与卡里姆•阿卜社勒•贾 巴尔对打)。

想教授的课程。我们知道李小龙拍了一个小时的镜头,悲哀的是,最后上 映的电影只用了其中的15分钟。但是我们依然可以微笑着思考李小龙可 能想传达的信息。

李小龙希望这部电影能展示他截拳道的武术哲学,在这方面,这部电 影一定是精彩的。他希望传达古老的阴/阳功夫课程,这个课程会教会大 家为了生存学会能屈能伸的智慧的必要性——面对困难不要迎头而上。学 习如何抓住对手防守的漏洞,就像水一样,会随着情境流动。(在第六章 一开始,我们就讨论了他想要什么样的电影开场,不过这个开场并没有拍 摄。我们还谈到了他如何希望把电影作为媒介,通过普通人看来简单的故 事,来揭示深刻的真理。)

虽然李小龙只完成了四部电影,但是我们可以看到,他在每部电影中 都试图传递一种寓意,一个教训,希望能给观众带来有持久价值的东西。 正是这种能力把李小龙跟其他的武术家区分开来,而且它也进一步把李小 龙跟试图在大银幕上取代他的武术家区分开来。李小龙是一位哲学家/一 个老师,他的人生和职业反映了他的喜好。

当然,这种诚实地表达自己的能力在他的每一部电影中都有体现。正 是这种通过电影的媒介表达自己的潜力吸引了李小龙来做这个行业。美国 记者问到他是否喜欢当演员,李小龙回答说:“我很喜欢一因为这是我 表达自己的方式。”

李小龙把这种诚实的自我表达的过程比作他强大的内心(我把它称为 他内心的武士),根据李小龙所说,通过电影传达出来的,让人心悦诚服 的这种基本的、纯净的和诚实的情绪,是观众跟他有共鸣的主要原因:

我内心有一个强烈的感受,我认为只要我相信自己所做的事

情,观众也就会相信,我需要让我的行为介于现实和幻想之间。

只要我做的事情是精彩的,只要我内心的感受依然那么强烈,就

不会有任何问题。

虽然李小龙已经不在人世,不会再教授我们新的课程,但是我们还是 很幸运,因为通过他留下的随笔、录音和电影,他教会我们的课程仍然有 着持久的影响力。虽然他已经逝去,但是他还在继续用他短暂的一生中所 享有的权威来指导他人。他一定会继续指导、启示和激发几代的年轻人, 让他们实现个人的解放。

李小龙的遗产会通过那些第一次分享他的智慧的个人传达给整个时代 的人。

依照自己的方法

丹尼•伊诺山度是李小龙的第一批弟子,是李小龙选择在洛杉矶的第 三所,也是最后一所学校中教授武术的学生。他对李小龙的武术哲学更广 泛的应用有一些明智的见解。“截拳道,”他说,“对李小龙来说本身并不 是目的,也不仅仅是他武术研究的副产品;它是自我发现的方法。截拳道 是个人成长的良药。它是对自由——在格斗和生活中自然而有效地作出行 动的自由一的研究。在生活中,我们会吸收有用的东西,拒绝无用的东 西,然后加上独属于我们自己的经历。”

伊诺山度把李小龙的截拳道的信条运用于日常生活中,让他的生活变 得更加完整和丰富。但是这种现象并不是只出现在伊诺山度这种高级的武 术家身上。我们在这本书一开头就提到过,来自社会各界的人都受到李小 龙的哲学和世界观的影响,并且因此受益。为了达到这个目的,我最近跟 艾利克斯•本•布洛克有一次关于李小龙的谈话,他谈到了李小龙对他人 生的影响。布洛克是《好莱坞报道》的编辑。他在1972年访问了李小龙, 后来根据这次访谈写出了美国第一本有关李小龙的书籍《李小龙传奇》, 这本书于1974年出版。

我问布洛克从李小龙的谈话中学到了什么,他想了一会儿,然后回答 说:“在我采访他之前,我以为他就是那种典型的电影明星,浅薄、没什 么深度、油嘴滑舌。但是在我采访他的短暂时间里,我就意识到,他走过的路很艰辛,面对过很多偏见、失败和困难。有时候还会面临金钱上的 烦恼,他对很多事情都有自己的想法。他有自己的哲学,这种哲学来自于 对自d人生过程的透彻思考r他会说:‘你不必逆来顺受。你可以回到人 主的起点,变成一张白纸,把’日的东西、新的东西和独创的东西结合在一 起,创造出独属于你自己的东西。’所以我对他印象十分深刻。而当我开 妒看他的电影时,这种印象就更加深刻了,因为我意识到他可以把这种艺 术传达到大银幕上。”

布洛克接着又说,他的人生,跟伊诺山度、黄锦铭和无数跟李小龙接 触的个人一样,发生了美好的变化:“我很难把访谈与研究、与我写的书、 与他带给我的经历,以及与我遇到和接触的人区分开来。这些都给了我很 多启发,我从中学到了很多。而且它们真正地以各种各样的方式触及了我 的生活。”布洛克的经历并不独特,但是它确实阐释了李小龙以及他所支 持的哲学是如何持久地影响社会各界人士的。

那么对你来说,李小龙的哲学又是什么呢?这个问题只有你能回 答,正如你所读到的一样,它在很大程度上要取决于你在生活中追求的是 什么。

李小龙故意不给后人留下可以让所有人实现自我启蒙的蓝图或者适用 于所有人的系统,因为自我启蒙是个人的事情。如果你采用别人的方法或 者复制他们的生活方式,你就只能理解在别人追求真理的道路上对他们有 效的方式。

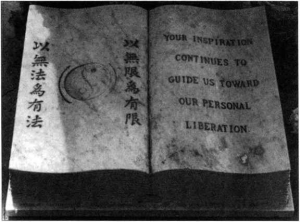

如果你真正理解李小龙的信息,就会意识到,他的方式就是没有方 式,他的方法就是没有方法。事实上,李小龙为自己的截拳道艺术设计的 图标也包含着中国字,这几个字表达了他的哲学的教义:“以无法为有法, 以无限为有限。”

李小龙的哲学强调,我们不应该以未来的美好生活为代价,沉溺在过 去的传统里。他的哲学结合了一切有关人的幸福的形式——不管是漂亮的雕像还是美丽的诗歌——甚至是从武术或者职业中所获得的喜悦一他的 哲学还教会我们如何整合知识,让自己变得更好、更多产。你会对社会产 生积极的、创造性的影响——不是因为社会“要求”你这么做,而是因为 这就是你真实的本质。

遵从“水之道”,或者说道,会是一个让人解放的过程,这个过程的 结果就是,你会活得更好,会发展出更好的人际关系,会学会按照诚实、 正直和理解的美德去生活,让我们在更加复杂和艰难的宇宙中更好地相处 和共存。

所以你能从李小龙的哲学中学到什么呢?如果你能把这几页纸中介绍 的哲学加以应用,就能更清楚地看到这个宇宙以及你在其中的位置。你不 会希望拥有什么,也不会希望被人拥有。你不会再觊觎天堂,也不会害

你的灵感会继续指引我们走向个人的解放。

在李小龙位于华盛顿西雅图湖景公墓的墓碑上,刻着这句尖锐的,但是又非常中肯 的铭文。

怕地狱。你不会用偏见去判断别人。如果你能克服自己这个障碍,你就会 学习到,你的内心就藏有医治痛苦的良药。你会理解,除非你开始燃烧自 己,点亮自己的蜡烛,否则你永远无法找到内心的光。

如果你在这个过程中感到气馁,不妨想想李小龙在他最亲密的朋友木 村武之历经患难之后给他写的一封信中的话语:

生命是一个不断流动的过程,在这个旅途中,一些不愉快的 事情可能会发生——它会给你留下疤痕——但是生活还是会继续,

像流动的水一样,一旦停滞,就会腐化。勇敢地向前走吧,我的 朋友,因为每次经历都会给我们带来经验和教训。

最重要的是,记住李小龙希望传递给他儿子的一个教诲:“向前走。

生态禅学

艾伦•沃茨 由马克•沃茨介绍

把哲学跟武术结合,或者更准确地说,缝合我们文化观点的 分歧是李小龙一生工作的特点,这让他的艺术不断前进。但是同 时,重新整合会把我们带回一个在现代社会中明显缺失的、几乎 快被遗忘的仪式——进入成年期的传统仪式。

在大多数古老的文化中,这个仪式都是由身体和灵魂的训练 组成的,以测试或者“神的启示”结束,这些测试和“神的启示” 是为了测试新手的价值,给人一种在人生旅途中把灵魂和身体结 合起来的刺激经历。有了这个仪式,个人就会对灵魂和文化负责, 这些文化的法则分别叫做达摩、真理、自我意识、秩序(Rta)、 道、梦和伟大的灵魂。人们对远东国家解放的方式越来越感兴趣, 因为我们以这些方式认识到了最初始的人的普通智慧。(请注意: 武术作为成人仪式是在《无心之道》这篇文章中得到完整揭示的。 这篇文章是我父亲在20世纪60年代早期从他跟李小龙的对话中 抄录下来的,它在这本书中第一次出现。)

今天我们最明亮的一束希望之光就是,随着西方人对东方思 想越来越感兴趣,人类会重新实现完整性,跟自然重新融合。人 类可能会觉醒,会认识到:有关这个世界的统一的系统观念会加 速可持续技术的发展,而可持续技术的发展就会增加东方快速增长的工业基础。我们最好的期待就是,在分离的思想带来不可协 调的行动,破坏关乎所有生命存亡的有机体和环境的平衡之前, 这个过程可以植根于世界。

当科学家开始认真地关注人类和事物的行为时,就会发现,人类和事 物是一致的,有机体的行为和环境的行为是不可分割的。我们以为个人和 环境是分离的,但实际上,它们跟前后、正面反面、起起伏伏以及生死一 样,是融合的。你不能把它们分开。所以个人和背景之间就有某种秘密的 阴谋:它们其实是一体的,只不过看上去不同而已。它们需要彼此,正如 男人需要女人,女人需要男人一样。但是我们完全没有意识到这一点。所 以,生物学家才会说,他所描述的不再仅仅是有机体和它的行为。他描述 的是被他称为“有机体/环境”的这个领域,这个领域才是个人真实的存 在。现在,各种科学都承认了这一事实,但是普通的个人,尤其是普通的 科学家,并没有跟他的理论相符合的感受。他还相信,他是被锁在皮肤里 的一个感觉中心。

佛教的目的,或者说心理训练的方法,就是要把这种情绪摊开来,创 造一种个人感觉自己是一切存在之物的状态。整个宇宙都在这里表达自 己,而你也是整个宇宙,会在那里、那里、那里和那里表达自己。换句话 说,自我的现实从根本上来说不是我皮肤里面的肉体,而是身体之外的一 切事物。同样,海洋上有波浪的时候,波浪并不是跟海洋分离的。每一个 波浪都是整个海洋在波动。海洋会说:“哟呼——我来了。我可以用各种 方式波动。我可以这样波动或者那样波动。”所以,“存在的海洋”会让我 们每一个人波动,我们就是它的波浪,但是波浪从根本上说就是海洋。

浏览1,643次