武术是一部宝贵的民族文化遗产,文化是一种历史现象,泛 指人类社会在历史实践过程中所创造的一切物质财富和精神财富 的总和;文化在阶级社会中,具有鲜明的阶级性,随着不同民族 的繁荣和发展,文化也逐渐具有鲜明的民族特色,文化从广义上 理解,它涵盖意识形态、生活方式和精神的物化产品三方面特定 的有机组合体,是人的生命活动发展的特殊形式,它体现了人掌 握了自己同自己、自己同社会、自然界关系的程度,因而人的社 会生活、科学技术、思想观念、文学艺术、体育卫生、风俗习 惯、道德意识以至人们的衣食住行等都属于此概念之列。武术是 我国劳动人民经过几千年的实践总结的、本民族固有的、代表本 民族进步的、积极开展生命活动及其方式与成果的类化物,理所 应属文化的范畴,透过武术运动这种文化形式可以反映出中华民 族的特殊行为观念和与其他民族的差异,是中华民族社会生活和 民俗风情习惯的缩影,正如其他建筑上的大屋顶、民族的京剧、 传统的杂技、书法国画等一样,体育中的武术也反映了中华民族的特点和习惯,因此,武术是民族的,是中华民族宝贵的文化遗 产。

中华民族是伟大的民族,它的灿烂的古代文化遗产,一直为 世界人民所重视,所敬佩,武术作为一种文化遗产,在长期的交 往中很早就传到了国外,首先是日本、东南亚各国及至现在发展 到世界的功夫热,中华武术以其独特的魅力和特有的健身修身功 能已引起越来越多的习练者青睐。孙中山先生曾说:"中国之文 明,已著于5000年前,此为西方所不及。”总结和继承这部优秀 的文化遗产,对指导我国当前的各项运动和进行民族精神的传统 教育都具有重要的现实意义和历史价值。

综上所述,我们可以得出这样的结论:武术是以技击动作为 素材,以套路和对抗为运动形式,具有术道并重、内外兼修功能 的民族形式的体育项目,是一部宝贵的民族文化遗产。

注:北京航天航空大学北海学院讲学用稿

三、武术的产生与发展

1.武术的产生

武术从孕育到形成,经历了一个极其漫长的历史过程,追根 溯源,武术产生于人类的劳动。其理有三:一是武术活动是作用 于人体的,所以人是武术活动的主体,而人的进化、手脚的形成 和分工,感觉、思维的发展以及语言的产生都是人进行武术活动 的先决条件,这一先决条件形成的最初根源,则是劳动;二是武 术的主要特征和主要内容是格斗(或搏击),而格斗最初是在人 类劳动过程中形成的;三是在我国远古社会的传统中有史见证, 如弓箭、绳标、流星锤、投掷矛的起源等。

武术是在人类最初的劳动过程中产生的,是人类获取生活资 料、同大自然斗争过程中萌芽的,虽然原始社会末期的部落战争 对武术格斗技能的形成有着重要影响,但武术产生的本源仍然是劳动。

武术的发展

武术的发展大致分为六个不同的阶段。

武术的雏形:原始社会末至夏、商、周时期。《史记》、《世 本》、《山海经》、《诗经•小雅•巧言》、《礼记•王制》等有“黄 帝习用干戈”、“蚩尤作五兵”、“夏后练九伐”、“周代射礼”、“无 拳无勇,职为乱阶”及“凡执技论力,适四方,裸股肱,决射 御”的记载;军事战争的频繁,青铜业的发展,武术开始与生产 劳动分离,从属于军事活动,武术由简单的单个攻防技术,发展 为简单的套路和比赛形式。

武术的初兴:中国武术经过漫长的形成过程后,于春秋战国 时期进入到初步兴盛阶段。

春秋战国时期是我国先秦史上社会经济大发展的时期,也是 古代有名的列国混战、诸侯争霸、战争十分频繁的时代。生存和 发展的需要,武术在军中和民间得到了重视和推广,突出反映在 “拳术和角力的兴起”,舞剑、斗剑、佩剑之风盛行一时,特别是 兵法及武技理论著作的问世(如《庄子•说剑》、《手搏六篇》、 《剑道三十六篇》、《吴越春秋》、《孙子兵法》等),大大丰富了技 击理论的文化内涵,武术开始成为我国文化的组成部分。

武术的发展:秦汉三国是封建社会的上升时期,政治经济的 相对稳定环境,为武术与军事技术分离并向体育竞技方向转化创 造了条件。突出体现在武术开始分为两大类型。一是实用性较强 的攻防格斗练习,表现为角抵非常盛行,手搏从角抵分化出来又 把相搏的技艺向前推进了一步;另一类是从攻防格斗中提炼加工 而成的“舞”(即现今的套路运动),特别被“百戏”吸收,艺术 性较强,叫“舞练”,此种舞练有“剑舞”、“刀舞”、“戟舞”、 “醉舞”、“狗斗舞”及“集体剑舞”、“集体矛舞”等,武术逐渐 由单纯军事技术向娱乐健身、竞技方向转化,有了较多的竞技比 赛形式,反映出明显的体育特征。

武术的繁荣:魏晋南北朝的特殊历史环境,如三教合流 (儒、道、佛),玄学盛行,加上追求长生不老之术的迷恋之风, 在某种程度上对武术确实产生过不良影响,然而到了隋唐时期, 随着社会经济的繁荣发展,武术又进入到快速发展时期。唐朝推 行“武学制”,以考试方法选拔武艺人才,这从政策上促进了民 间和官方练武活动的广泛开展,使武术纳入到正规的教育轨道。 隋唐二代,为推动武术的发展,制定了种种的激励办法,重视武 艺人才的措施,无疑也促进了武术套路技术和攻防格斗技巧的丰 富和发展,对后世套路的成熟有着重要的影响。当时文人武人佩 剑成风,以舞剑为荣。诗人李白、杜甫青年时皆学过剑术,将军 裴旻的剑术、李白的诗、张旭的草书被誉为唐代三绝,有人赞美 裴旻的剑是“剑舞若游龙,随风萦且回”,杜甫笔下的《观公孙 大娘弟子舞剑器行》对公孙氏的剑术作了十分生动的描述,可见 武术繁荣之一斑。

武术的成熟:宋元时期,民间的武艺组织蓬勃兴起,如“英 略社”、“刀箭社”、“锦标社”、“相扑社”、“射弓踏弩社”等,社 团组织的出现,为武术的传授交流、发展创造了有利条件。武术 根据“百戏”演出的需要进行了改造,使表演方法、套路布局更 合理,每练一套有起势收势,武艺向多样化方向发展。军队“教 法格”的颁布和“兵经”七书出版,促进了军旅武术的开展。十 八般武艺名称的出现,为后世武术家整理、归纳武术内容提供了 基本素材。

明清是武术大发展时期,各种流派林立,拳种纷呈,流派的 发展对武术的普及起到了积极的推动作用。武术的总体范围和技 术结构层次已基本形成,表现在武术典籍大量问世,至明末清初 达到高峰。主要有:程宗猷的《耕余剩技》,吴殳的《手臂录》, 戚继光的《练兵实纪》、《纪效新书》,何良臣的《阵记》,唐顺之 的《武编》,茅元仪的《武备志》及施耐庵的《水浒传》,罗贯中 的《三国演义》,吴承恩的《西游记》等文学作品。

清代武术流派分流,各'具特色,极大地丰富了武术的内容, 八卦掌、太极拳、形意拳、通臂拳、劈挂拳等均在清代产生,成 为武术成熟的重要标志。清代具有代表性的武术论著有《六合拳 谱》、《内家拳法》、《甚氏武技书》、《太极拳经》、《花拳总讲法》 等,是武术繁荣的具体体现。

民国时期,由于社会的发展,火器的普遍使用,武术的健身 作用更为明确,武术更多的是以体育运动的形式出现在人们的社 会生活之中,成为近代体育的重要组成部分。民间出现了拳社、 武士会、体育会等武术组织,如“精武体育会”、“中华武士会”、 “致柔拳社”、“武当太极拳社”、“尚武国术研究会”、“汇川太极 拳社”等,这些武术团体对武术的传播和发展起了一定的作用。

1928年中央国术馆在南京市成立,此后相继有24个省市建 立了国术馆,形成了一个较完整的国术教育系统;中央国术馆组 织了二次国术国考,数次较大的武术表演活动,如1929年的游 艺大会,1936年中国武术旅行团访问东南亚及1936年中国武术 队赴柏林奥运会参加表演等。

武术的完善:新中国成立后,党和人民政府十分重视民族传 统体育项目的继承和发展,国家体委和中国武术协会遵循“取其 精华、去其糟粕”、“古为今用,推陈出新”的方针,按照武术运 动的本质特征和功能价值,全面规划了武术运动的发展方向,促 进了武术运动民族化、科学化、大众化和国际化的发展进程,得 到了进一步完善和长足发展,成为社会主义体育事业的重要组成 部分,主要表现在如下几个方面。

(1)确立方向,拓宽视野。在批判了门户之见、保守思想, 清除了反科学、有害健康的锻炼方法后,确立了武术的社会主义 性质和为人民健康服务的发展方向;设立了民族形式体育运动委 员会,举办了各种会议和活动,武术被列为高等院校和中、小学 体育课程,整理出版了一批初、中级的习练套路(如简练太极 拳、初中级长拳及器械套路等),促进了武术在城乡的广泛普及和开展。

粉碎“四人帮"后,1982年召开了新中国成立来的第一次全 国武术工作会议,制订了武术工作发展方针、政策,规定了任 务,颁发了《关于加强武术工作的决定》,为武术运动开展国际 交流、走向世界奏响了凯歌,自此后,武术以独特的姿态,登上 了国际竞技比赛的大雅之堂。

统一部署,拯救遗产。:1979年国家体委发出了《关于发 掘、整理武术遗产的通知》,自1983-1986年间,动员了全国近 8 000余人,耗资数百万,开展了我国历史上空前的普查和挖掘 整理工作,取得了卓著的成效和成果,为弘扬武术文化和促进武 术全面发展准备了基本条件。

完善了竞技制度和规则,加强了国际交流。从20世纪 80年代起至今,先后修订竞赛规则8次,使规则达到了国际体育 竞赛的基本要求;制订并实施了团体或个人锦标赛和多层次观摩 交流大会体制,实行了裁判员、运动员、教练员等级制和段位 制。散打经整理列入竞赛体制,武术竞赛形式更为完善。

新中国成立以来,我国武术队代表团先后访问过五大洲数十 个国家,为宣传发展武术运动起到了积极作用;自20世纪80年 代起,我国开始有计划、有步骤地对外推广武术;1987年和 1990年在日本横滨、中国北京成立了亚洲武术联合会、国际武术 联合会,其他洲级武术联合会也相继成立;世界武联和洲级武联 主持的世界武术锦标赛已成功举办过八届,通过努力,武术已成 为亚运会正式项目,2008年奥运会,武术作为特殊项目列入,武 术已成为国际体坛的竞技项目之一。

武术理论研究成果丰硕,武术运动的开发前景初有展 示。武术理论研究工作自20世纪80年代“全国武术学术论文研 讨会”后,武术运动科学化问题已引起各学科领域专家的极大关 注,特别是十一届三中全会以来,武术理论研究工作的广度和深 度得到了进一步拓展,可以说已经走出了肤浅认识武术的低谷。

据不完全统计,武术理论研究的论文和成果已近万篇,武术史 学、武术文化学、武术养生学、武术理论基础、各种武术技理读 本、各种武术辞书和百科专著相继问世,武术高度的哲理教育价 值和作用已被世人所认识。

武术除具有修身、健身、防身、悦心等价值功能外,还有一 定的开发价值,当今出现的“武术搭台、经贸唱戏”的集文化、 经贸于一体的活动在全国各地非常引人注目。诸如“少林武术文 化节”、“武当武术文化节”、“中国传统武术节”、“全国状元杯擂 台赛”等都从不同的侧面展示了武术服务于经济建设的强大生命 力。可以这样展望,不久的将来,武术文化市场将随着武术国际 化的进程传播到国外,未来的武术盛会必将是武术竞赛、武术文 化、经贸活动的综合性大会,武术的功能和效益将得到全面的展 示。

四、散手运动概论刍议

散手运动释义和发展

散手运动是两人运用各自肢体的特殊功能和技击技巧,在特 定的规则的制约下进行攻防实战的一项传统徒手对抗性体育运 动,是武术的重要运动形式之一。

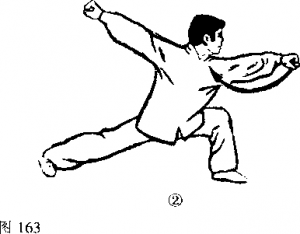

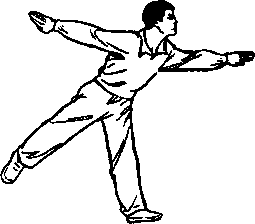

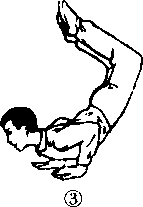

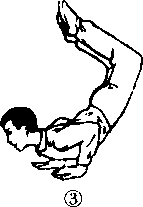

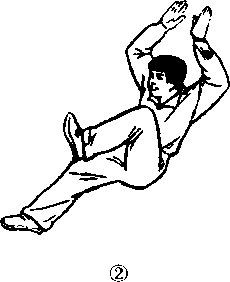

散手近可用手,远可用足,贴身可摔,人体各部位都可以成 为攻击对方的武器。概括起来为七拳:头、手、肘、肩、足、 膝、胯。技击方法分踢、打、摔、靠、撞、跌等。踢就是腿击 法;打就是进攻和防守的手法;靠、撞就是以自身的体重、巧妙 地贴身撞击对方,使其失去平衡的击法;摔就是二人相抱使对方 倒地的技巧;跌就是利用合理倒地而进攻对方的能力。散手的技 艺高低,是身体素质、技击招法、战略战术、心理意识在一定条 件下有机结合的反映,是以实战能力来比较,以实战对抗效果来 评价的。

散手运动的攻防技艺是我国劳动人民在长期实践中创造发展 起来的;有着悠久的历史和深厚的群众基础。据史料记载,春秋 战国时期的武艺较量,已很重视攻守进退、真假虚实、内外顺 逆、动静快慢的战术研究。《吴越春秋•勾践阴谋外传》曾记载 技击家越女的一段精辟论述:“凡手战之道,内实精神,外示安 仪;见之似好妇,夺之似俱虎。布形候气,与神俱往。杳之若 日,偏如腾兔。追形逐影,光若仿佛。呼吸往来,不及法禁。纵 横顺逆,直复不闻。斯道者,一人当百,百人当万……”这段话 反映了当时技击的理论已发展到了相当的水平。

我国的散手运动技艺在汉代就传入日本及东南亚诸国。唐豪 先生在文考中已证明:其由琉球传往日本名为唐手术者,始为中 国之手搏也。日本的柔道、空手道、朝鲜的跆拳道、泰国的泰国 拳,乃至西方各国盛行的拳击运动,虽各有其独特的技艺和发展 历史;但比较起来,中国的技击技艺更全面、更丰富、更有实战 价值。

新中国成立后,技击的对抗形式,从增强体质、锻炼意志、 提高技艺和防卫能力出发,在方法和要求上都有了新的改进和完 善。按照特定的规则,比赛中要佩戴安全护具,限制比赛局数并 禁止攻击某些要害部位,以确保人身安全,起到了体育竞赛的作 用,更宜于推广和普及。

散手运动的内容和特点

散手运动的技术动作、攻防理论和练习方法十分丰富。技术 动作包括:基本手法、步法;进攻的基本方法(进攻性拳法、掌 法、肘法;进攻性腿法、膝法;进攻性摔法、靠法;进攻性跌法 等);防守的基本方法(直接防守、闪躲防守);联招应变主动

进攻的联招、防守反击的联招);辅助练习方法(徒手练习方法、 借助器械的练习方法、双人练习方法等)和散手专项准备活动的 各种方法。攻防理论涉及面广,主要有人体解剖、结构、经络和 要害部位;散手技能的形成和心理特点;散手的基本要素,力学 原理的应用,散手运动的教学与训练(学习散手的不同阶段及任 务、散手的技术战术训练、散手的体能训练、散手运动损伤的预 防及卫生、散手实战要诀等)。

针锋相对性是散手运动的本质特征。从散手运动比赛形式 看,对垒双方为胜负的行动必然是针锋相对的,否则整个运动形 式也就无法评价和认识了。双方打斗的目的,是为了战胜对手, 可以充分运用不超出规则范围的一切手段和方法,因而也具有一 定的危险性。对垒双方的战术战略也存在不可调和性。兵书云: “兵者,诡道也。"群体战斗是在“智谋”与反“智谋“中进行 的,个体比试也存谁骗与反诋骗的智斗较量,开局前的审势对 策、开局后的“杀机在心,活局在臆”无不是针锋相对的。通过 针锋相对的制造危险(即削弱对方的实力)和欺骗(即智取)的 实践活动,来掌握临阵攻防的规律和防卫能力。

散手技术的实质就是最优化的打击方法,而最优化的打击方 法无不相应有最有效的防守和反击技术,进攻一防守反击一反还 击再进攻一再防守进攻,如此循环往复,两者在矛盾和对立中发 展,促进着进攻技术的延伸和完善,针锋相对的特性就是在攻防 技术的互相克制中得到体现的。

健身性是散手运动的功能特征。散手运动的健身性寓于技击 对抗之中,据史料分析,秦汉三国时期,人们在军事上充分运用 散手(古称手搏)的同时,已经明确地意识到它的健身价值。魏 晋南北朝的府兵制,唐朝开始的武举制,用考试的办法选拔武勇 人才,把手搏(即散手的前身)与“身材之选”放在同等重要的 位置。

(三)开展散手运动的意义和作用

武术是建立在技击的基础上的,武术对抗和套路运动形式的 主要内容、素材都取自于技击技术。散手运动和其他传统体育形 式一样,是我国宝贵的民族遗产。在研究和从事这项具有我国民 族风格的体育运动时,要联系武术技击的悠久历史和中国武术对 抗运动蓬勃发展的新形势,认识到继承和发扬这一遗产对于我们 发展民族新文化、进行爱国主义和民族自尊心的教育、加快精神 文明建设都具有十分重要的意义。

散手运动是增强体质的良好手段。通过散手训练能提高力 量、速度、耐力、灵巧、柔韧等素质,促进呼吸、消化、血液循 环、神经系统机能的应激性和稳定性,强健各部肌肉,从而起到 健身的作用。散手的各种招法都要求全神贯注,内外合一,身手 敏捷,配合协调,这种动静徐缓、刚柔相济、攻守应变的技击能 力的培养过程,无疑也调节和改善了人体的机能,使身体的各系 统都可得到健康均衡的发展。

武术的另一种运动形式是套路运动,套路运动的技击含义是 武术套路区别于其他运动项目的重要特点。技击技术又是武术套 路运动的依据和素材,可以这样说,技击寓于套路之中,又高于 套路之上。技击技术不为任何武术流派和拳种所独有,而是整个 武术套路运动的源泉和固有精华。武术套路运动的发展是以技击 技艺的发展为基础的,倘若忽视技击技术的发展,就会使套路运 动变得简单、重复而无新意。因此,散手技击技艺的继承和提高 是使武术套路运动进一步发展的先决条件,是保持武术特点的根 本问题。

开展技击对抗运动,对促进我国武术运动的全面发展,适应 国际武术运动的需要也具有重要的现实意义。新中国成立后,我 国的技击对抗的运动受极左思潮的影响,在相当长的一段时间内 不恰当的批判了 “唯技击论"的观点,致使一提到对抗比武,就有人说“野蛮”、“有损健康”、“不安全”,使武术运动成为了单 一的套路表演形式。民间确有技击专长的前辈没有受到重视,武 术技击精华和理论没有及时地挖掘和整理,有志于技击的武术工 作者,因没有系统全面的训练和比赛机会,又苦于没有高手的指 点,技击对抗技能很难提高,长此下去,宝贵的技击技术将有失 传的危险。

综上所述,我国传统的徒手技击技术历史悠久,内容丰富, 是武术发展中取之不尽、用之不竭的源泉,是培养爱国主义精 神,振奋民族自尊心的良好手段,是强壮身体、普及体育运动和 掌握实战格斗、自卫防身的有效方法,对于我国的四化建设具有 重要的现实意义和深远的历史意义。我们相信,只要我们引导得 方,开展得法,散手运动这颗民族文化宝库中的明珠将会放出更 夺目的光彩。

五、散手运动溯源与发展

散手古称手搏(《汉书•文艺志》)、“弁”(《汉书•甘延寿 传》)、“卞”(《汉书•哀帝纪》),近代谓抢手、搏打、打擂、散 打、格斗等,是传统武术项目中的对抗运动,它的技术动作、攻 防理论和练习方法十分丰富,是我国珍贵的民族文化遗产。

居延汉简甲编第1304号简有六字,释文是“相错畜,相散 手”。据陈邦怀先生考证,1304号简确是汉代有关手搏的技术术 语,可知散手运动的起源是古老的。

散手运动起源于生产劳动,它是适应人的生存或劳动需要而 产生的,有些史学家否定这种提法,然而社会学众多的观点证 明,与“野兽纠缠扭打的意外现象”,正孕育着攻防技能的端倪, 只是在人们还没有有目的、有计划、有组织进行讲习、传授和整

注:该文刊于《武汉体育学院学报》1990年第2期

理时,不能发挥其社会职能而成为一种文化范畴的内容而已。

(-)以搏字而论,最初出现在先秦古籍中,与狩猎活动有 直接的关系

《诗经•小雅•车攻》云:“建旗设旄,搏兽于敖。”《尔雅 •释训》云:“暴虎,徒搏也。”《孔丛子•答问》云:“骨腾肉 飞,手搏兽。”等,这些徒手与兽相搏的记叙虽免不了文字的修 饰,但在“猛兽食颛民,鹫鸟攫老弱”的恶劣环境下的原始人 群,只有靠与巨禽拳牙相交,使其“骨肉腾飞"以求生存和繁 衍。

先秦古籍中的搏载,虽反映我国传统徒搏技术的起源是古老 的,但远不能证明早在西周以前我国就有相对定型的徒搏体系和 技术,从历史文献及民族学的历史材料去辩证的分析,“手博” 这种运动体系有一个“愈降于后而愈明"的长期的演变过程。

传说5 000年前蚩尤部落已擅长相搏、角抵而用于战 斗

氏族公社时代,各部落为争夺黄河流域的自然环境、人口和 财富,曾发生过残酷的军事较量,黄帝和蚩尤“战于涿鹿之野”, 蚩尤七十二兄弟,铜头铁额“以角抵人,人不能向",那时“干 戈”用玉、石、骨、木制成,也不锋利,在两军混乱中,干脆用 拳打脚踢、扑跌滚摔也是符合事实的,说明蚩尤部落在战斗中使 用过"搏斗”的本领。

人与兽斗,人与人斗的本能活动,经过漫长的岁月发展和积 累,一旦从本能的自卫活动过渡到有意识的技击交流时,便会产生 质的飞跃,这种质的飞跃正是散手运动的萌芽,部落战争远则用弓 箭、投掷器,近则用玉、石、木、骨做成的武器,手中的武器打 掉,自然是赤手空拳的搏斗,因而向人们提出了军事技能的要求, 提出了对本部落成员事先进行军事技能训练的任务,这种有意识的组织教授活动对“相搏”技术的产生和发展有重要的影响。

(三) 殷周时代列为军事训练项目

殷商时代已在甲骨和钟鼎上出现了很形象的表现两手不持武 器相搏斗状态的文字,这些文字虽然出现在殷商时期,产生必在 其前,夏已应用无疑。

《国语•周语》云:“三时务农,而一时讲武,故征则有威, 守则有财。”《礼记•脸》载:“孟冬之月……天子乃命将帅讲武, 习射御角力。"“角力"与“裸股肱”是同义词,说明西周时代已 列为军事练兵内容之一。各奴隶主为了加强统治,提高部队的战 斗技术水平,就必须“春秋角试,以练精材。”徒搏技术随着训 练要求的提高,在军旅中首先上升到有系统、有理论的水平,是 完全可能的。

(四) 春秋战国时代,手搏已初步形成

春秋战国时期是奴隶制向封建制转变的时期,社会的变革带 来了政治、军事、经济、文化、教育、体育等方面的变化和发 展,手搏技击技艺已初步形成。

通过技击训练以提高军队战斗力。诸侯争利,彼此吞并,战 争刺激着技击技能的发展。管仲主张“以能击不能击,以教众续 士殴众白徒,”提出了 “存乎服习,而服习无敌"的治军原则; 秦国的“锐士"、魏国的"武卒”、齐国的“技击”,就是把民众 和军事训练制度化的体现。

春秋战国时期的武艺较量,已很重视攻守进退、真假虚实、 内外顺逆、动静快慢的战术研究,出现了许多文武兼能的军事家 (如管仲、孙武、吴起、荀况、韩非子等)和技击高手(如越女、 袁公、鲁石公等)。春秋之末,尚武好勇,其风历久不衰,吴越 之地,更是武风拳盛之地,其徒搏技术较其他地区发展更快,像越女、袁公、鲁石公这样“手战之道”的高手,应是可信的。

史料不繁的记载了两人相搏和人与兽搏的技术和事实。《谷 梁传•僖公元年》载:(鲁)公子友俘获了莒拿,他对莒拿说: “吾二人不相悦,士卒何罪?屏左右而相搏。”公子友提出与俘虏 相搏以决胜负的办法,证明了当时相搏之事是颇为常见的。

《左传•僖公廿八年》,亦记“晋侯梦与楚子搏,楚子伏已而 盟其脑”,连做梦也与人相搏,可见手搏颇为常见。《孟子•尽心 下》云:“晋人有冯妇者,善搏虎。”齐景公手下就有能手搏虎的 三勇士。《公羊传•庄公十二年》谓,长万被其国君宋闵公揭了 他曾被鲁师所俘的疮疤,“万怨,搏闵公,绝其脱。”说明手搏不 仅有摔打技术,也有其擒拿内容。

(五)秦汉三国,已经明确地意识到手搏的体育价值,有了 较为正规的比赛形式,相搏中分化出角抵戏

1975年在湖北省江陵县凤凰山一座秦墓中出土的一件木篦 上,背面有“手搏”比赛的场面,据体育史有关专家分析,可以 作为“手搏”最古老的形式、场地、服饰、裁判及观察技术动作 的参考。

《汉书•甘延寿传》载,“延寿试弁为期门”。弁是“手搏” 的异称,孟康注曰“弁,手搏也。试武士用手搏,以手搏固实用 之术也。”证明“对抗"是当时评价“手搏”的办法,这从四川 新都出土的汉砖图中和河南密县打虎亭汉墓中室北壁卷顶东侧的 壁画可以得到证实。

六、武术的流派和分类

武术派别的发生和形成,绝不是孤立的,而是伴随着历史的 推移、文化科学的发展、千年小农生产方式的国情、无数次国内 外战争的变化滋长起来的。它与我国的历史、文化、政治、经 济、哲学、医学、军事(兵法、兵器)、自然科学、地域、宗教、 民族、家族、师承传授、社会制度、竞技规则、技法特征、运动 规律等方面有着密切的联系。这些可以说是产生武术派别的诸因 素。具体分析,各门派拳种形成的原因有:

第一,是阶级斗争的产物。武术作为上层建筑的一部分,它 的发生发展与经济基础阶级斗争是密不可分的。在阶级社会里, 反动统治阶级利用武术来作为外行侵略、内压人民、保镖保院、 粉饰太平的工具,在斗争的过程中,为抵御某种格斗方法和器械 而研究出其他的招法和器械,如为防枪而有狼笫和护手钩,为防 体而有盾牌和甲胄铠,为对待护体有针标枪、投枪等与此相适应 招法,诸如此类,日积月累,就会门派衍生,拳种、器械也就多 样了。

第二,与地域、民族密切联系。地域、气候条件、生活习惯 的不同特点也是不同拳派产生的原因之一。南方天气热,上肢活 动较为稳定,运动量小些,北方气候寒冷,下肢活动增多,运动 大些较为合适,久而久之就形成了南拳北腿的特点和派系;我国 的穆斯林回族,具有强健勇武、不畏强暴的民族性格特点,就形 成了番子、八极、通臂、劈挂、炮锤等等短拳的各类拳种和派 系,回民们为求生存和自强,利用穆罕默德在穆斯林心目中的崇 高威望,把习武宣传为“圣行”,众人揣摩使短拳中的绝妙招法 称著于繁茂的武林之中,如驰名天下的三家枪法:杨家枪、马家 枪、沙家枪,其中马、沙两家就是穆斯林回民所创。说明拳种派 系是离不开地域、民族特点的。

第三,与师承祖传及本人的客观条件等有关。如太极拳由于 师承不同,加之各自根据本人心得需要,年长日久的演变和发 展,直接和间接的分成了数量不同、风格相同的不同类型的拳种 (陈氏、杨氏、吴氏、孙氏、武氏等)。在太极拳的基础上又派生 出各种太极拳的器械和对练,如太极刀、剑、推手等,成为系统 而又广博的武术流派。同出一师,然由于学徒天资、品行、身 材、主、客观条件的差异存在,在技术的演变和发展上也就有不 同的特点。矮而壮实的打出的拳就“劲道"刚爆脆实,长而协调 的就会展示筋顺骨直、刚柔相济的风格,久而久之就会有不同的 体系和派系产生。

第四,历代研究整理发展对派系形成的影响。解放后由于竞 赛、健身的要求,对长拳套路的发展达到了高度完美状态,各种 不同风格的长拳套路也应运而生,成为较之其他拳种更为丰富的 形式和内容。如传承和发展的各种自选拳术、自选器械、改编的 各种传统套路、创新的各种对练,从动作套路的选编及形式内容 的多样化上都有了极大的进步;集体项目中的各种不同形式的组 合,也将是未来的一种独特的形式派系。

由于武术拳种的繁杂,地域的广阔,加之几千年形成的各种 门派的不同研究方法和观点,至今对武术的分类还各抒己见,甚 难统一,现就武术界较为流行的几种分类方法分别概述如下:

其一,《内功和外功》说。雷南文集王征南墓志铭曰:“少林 以拳勇名天下。”该文中又说:“有所谓内家者,盖起于宋之张三 丰。"这里提到了内外两家。

内家“以静制动”,注意重在内部的气息和意识上,外家以 外形勇猛见长而区别于前者,其分类是:

浏览1,501次