武派太极拳是最早形成的“文人化”的太极拳。所谓“文人化”,首先是创 始人武禹襄兄弟与传人李亦畲兄弟都出身于书香门第,有较高的文化知识,历 代传人也以知识分子居多。他们对太极拳纯属兴趣爱好,其钻研是以研究学术 为目的,非为谋名牟利,故具有精益求精之心,而不为世俗利益和程式所累, 在传承中淡化了家族和师徒关系,重心传不重形式,课徒以利拳术之发展,表 现出在经世致用思想影响之下的社会责任感。

其次,文人化表现在对太极拳理论的探讨。武禹襄等人依据自身的文化素 养和习拳实践,“引文入武”,各自写出不少脍炙人口的拳论,后世习太极拳者 大多奉为经典。

再次,文人气质也影响了武派太极拳的演练和发展,诗词中的起承转合, 中医的经络气血,兵书中的奇正虚实,书画中的宽密滞急大都融入拳理拳法之 中,从而丰富了武派太极的文化底蕴。古典文化的融入,也有助于个人的品德 修养。

“引文入武”对后世学习太极拳的人士深有影响,是太极拳从原来的技艺型 走向学术和技艺型的伊始,是“太极(拳)文化”形成的伊始。研习者不再是 “把式匠”和赳赳武夫,更多的是文质彬彬的儒雅之士,出现了许多融太极拳技 艺和学术研究于一身的太极拳大家,为拓展太极拳的研究领域、提高太极拳的 文化品位,使之迅速走向世界创造了良好条件。

我幼年随侍父母生活在河北省邢台县(今邢台市),得以拜李圣端先生为师 学习武派太极拳。

武派太极拳是清季直隶广平府永年县武禹襄所创,他在拳理上宗法王宗岳, 拳技上师从陈清平,学而后化,自成一家。他著述的太极拳理论,已成为研习 太极拳者的经典,他创编的十三势架(拳势),打手以及刀、杆锻炼技法,别具 神韵,经再传弟子郝为真的广为传播,早已成为太极拳苑的重要流派——武派 太极拳。

郝为真先生于清末民初将武派太极拳普及到邢台地区,练习的人士很多, 有“十拳九郝”之誉。成就大者,有李香远、挛圣端和郝中天。李香远先生率 先将武派太极拳传到江南和山西等省;季圣端、郝中天两位先生于1928年组建 “邢台国术研究社”,为邢台地区培养出一批人才。他们为推动武派太极拳的普 及起到了较大作用。

我那时白天读书,早晚跟李老师学拳,还得过不少名家教导,加上自己多 年研习,对武派太极拳的历史、拳理、拳法以及各地传人的情况,略有所知。

武派太极拳,是太极拳史上第一支文人化的太极拳。武禹襄和他的传人李 亦畲、李启轩以及历代传人中,以文化人较多。他们练习太极拳,不是赖以养 生糊口,牟名求利,是把太极拳作为一种学术,从诸多方面予以研究探索。他 们宗武禹襄之学,光而大之,都著述出不少脍炙人口的太极拳论。这些成就改 变了学习太极拳人士的社会地位和习拳性质,把太极拳由技艺型转化为学术和 技艺型,演习者不再是赳赳武夫和走江湖的“把式匠”,更多的是儒雅之士和社 会上层人士。这对太极拳的普及发展起到了巨大作用。

由于习太极拳者多为文化人,很自然地把许多文化知识融入于太极拳之中, 如起承转合,本是旧时文人写作诗文的要窍,武禹襄将其引入犬极拳中,就成 了武派太极拳的特点。

武派太极拳是伴随着太极拳理论的发展而形成的,拳理与拳法的高度结合, 使武派太极拳形成了 “简洁缜密,术法分明,古朴典雅,端庄洒脱”的独特风 格。演练起来,藏奇正虚实之道,含攻防变化之机,八法咸备,五气顺布,手 似行云,步如流水,一气贯串,如环无端。武禹襄及其传人总结阐述的太极拳 理,才有所归依,给后人提供了研究依据。

因我从幼年就学习武派太极拳,在当时社会风气影响下,在技艺上也下过 不少功夫。新中国成立后,练习太极拳者多以健身为主,我也把精力逐渐转移 到对拳史、拳理、拳法的研究之中。20世纪80年代以来,我在有影响的报刊上 发表过不少关于太极拳的文章,2001年出版了《武派太极拳体用全书》,2003 年北京武术院又为我出版了 “武禹襄式太极拳”光碟,对传播武派太极拳起到 了一定作用。

我在对太极拳的研究中,是根据实证,求索真相,无门户、宗派之见。无 论是自己著文还是发表别人的作品,都以此为宗旨。在台湾和美国教拳多年颇 负盛誉的郑曼青先生,大陆知道他的人并不多,我是第一个著文介绍郑曼青先 生事迹及其在太极拳方面成就的。尊重历史,实事求是,不从宗派出发,而以 传播太极文化为主,也是武派太极拳的优良传统。

我虽习拳多年,因工作关系,除师兄弟及朋友之间的切磋外,很少与外人 谈论拳技,和我相识多年的人不知我会太极拳者也大有人在。“文化大革命” 中有一件小事,那时我在原籍乡下居住,一次和一乡亲骑自行车外出,迎面来 了两辆自行车,车行速度较快,乡下道路又窄,和我乡亲的车撞了一下。对方 两人正值壮年,长得五大三粗,雄壮有力。我那位同乡身材较为瘦小,我那时 已近五十岁,又貌不惊人。对方认为我们可欺,要对我那乡亲挥之以老拳,我 见势不妙,上前解劝,并暗用截手法,将其中节制住,迫使对方连连后退,而 又抽不出胳膊来,这两位壮汉惊讶不已,只好被迫谈和。

这是我运用武派太极拳技法,牛刀小试,平息了一场纠纷的往事。

武派衣根救法述要

清末直隶广平儒生武禹襄,学识渊博,才兼文武,鉴于政纪紊乱,放弃举 业,集毕生精力于太极拳法之研究。他以陈清平所授拳技为基础,以儒家学说 为指导,参以王宗岳之《太极拳论》,兵家奇正虚实之道,医家经络气血之说, 养生家吐纳导引之术,结合个人体用心得,根据时代需求,撰写了太极拳走架 打手等行功理论;创编了融技击、健身、养心、定性为一体的新型拳架;在走 架、打手以及刀、杆器械练用技法方面,均有发展、创新、提高,从而形成了 深为人们喜爱的武氏太极拳派。

武禹襄先生所创拳式结构严谨,简洁紧凑,术法分明,重在实用;走架舒 缓,立身中正,两掌各护半身,前伸不越足尖,后屈肘不贴身;步伐灵活,虚实分明,内气潜转,外柔内刚;迈步如猫行,运劲似抽丝,往复须有折叠,进 退要有转换,上下相随,周身一家,动度适中,而不局促,内收外放,小中见 大,陶铸万象,隐括众长。于是,一帜突起,卓然成家。

武派太极拳在长期教学过程中,积累了不少宝贵经验。我自幼从李圣端先 生学拳,又常向同门师友请益问道,对前辈名家练功教学成就略有见闻,现结 合个人一己之得,将武派太极拳教授拳架时的教法,择要介绍,以飨读者,并 就教于方家。

武派太极拳教授拳架,大体上可分为四个阶段。

第一阶段:练好桩功、打好基础 .

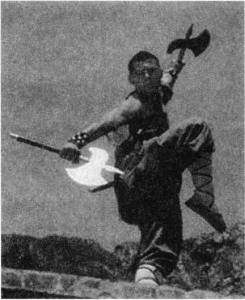

武派太极拳的前辈教拳,都要初学者先练习基本功,等基本功练扎实后, 再学拳架。像盖房子一样,没有坚实的基础,就造不出牢固的房屋,没有扎实 的基本功也很难练好拳架,武派太极拳的基本功因人而异,对青少年强调练好 腰腿功,如练习踢腿、悠腿、压腿、飞脚、下腰、里合腿、外摆腿、旋风脚, 虚步、弓步、仆步等。我师李圣端先生常说:“青少年骨骼柔软,正是长身体 的时候,先练好腰腿功,有助于身体匀称健康的发育,日后练习拳架,不致下 盘轻浮无力;一些要求腰腿功高的拳式,也才容易做好。”李老师本人的腰腿功 就很好,他近六十岁时,还能两腿并立,直膝弯腰双手紧按地面;走架时, “下势”照样右腿屈膝下蹲,臀部近地而上身中正;“践步打捶”,还可飘身纵 出七八尺远;“单、双摆莲”,仍能手击脚面,清脆有声,如无扎实的幼功,就 很难有这么好的身手了。李老师为了让青少年练好腰腿功和腿法,还常要学生 先练习几趟弹腿。他说:“弹腿是学习拳术的基础拳,通过弹腿的锻炼,把腿 踢出来,不仅增加了腰腿的力量,还为日后掌握太极拳的腿法奠定了基础。”他 的高足陈固安先生教拳一生,也是把弹腿当做青少年的启蒙拳,20岁以上的初 学者,因年龄较大,腰腿已硬,再练以上这些基本功困难较大,就改练各种桩 功,这种桩功较多,常用的有:

1 .无极桩

类似拳架中的预备式,要求两足平开与肩同宽:两膝微屈,两臂弯屈,轻轻 向胸前平举,两掌高与乳平,掌心相对略偏向下,形如棒球;双目向前平视,头 宜正直,虚领顶劲,松肩沉肘,含胸拔背,尾闾正中,胸宽腹实,气沉丹田;周 身放松,自然安舒,聚精会神,摒除杂念;自然呼吸。

要点是:

(1)要“心静体松”。李亦畲先生在《五字诀》中首先提出的就是“心静”, 并说:“心不静则不专,举手前后左右全无定向,故要心静。”初学走架不易做 到心静,所以要先通过站无极桩来锻炼这一功夫。初学者的人大都容易紧张, 故要求“体松”;精神,关节、肌肉处处放松,为日后练拳走架,打好基础。

(2)要足与肩同宽,因两“涌泉穴”在人足下,两"肩井穴”在人肩头, 站桩时足与肩同宽,两“涌泉穴”和两“肩井穴”上下相冲,才能气机上升, 运行于身,好像打井要打在泉眼上似的,否则是打不出水的。

通过无极桩的锻炼,求得心静神敛,气聚体松,然后再练拳架,自然就较 容易了。

2.太极桩

分左右两式,姿势类似“懒扎衣”的起势,两手一前一后,前高后低;两 脚一前一后,前虚后实;其余要求同无极桩。练习这一桩功,由于屈膝蹲身, 腿部承重力较大,蹲得越低,承重力也越大。通过这一锻炼,可增加腿部的力 量。但开始不宜蹲身过低,以免造成突臀弯腰,上身前倾等弊病,应当循序渐 进,逐渐放低身势。

太极桩先练定势,再练动势。先按定势太极桩站好,如系左势,则左手左 足在前,右手右足在后,成左虚右实步,两手从胸前落下回收,经右腰胯处再 往前往上、复至胸前恢复原状,其往复路线如画一竖圈;同时,下肢坐腿松胯 转腰,两腿由前虚后实,变为前弓后蹬,如此反复地画竖圈子,圈子可大可小 可快可慢。要左右交换地练习。这一桩功颇似过去北方人用辘铲(一种滑车) 从井里打水的动作,用来练习松肩活肘,坐腿转腰和弓步前挤等易收显效;X寸 日后走架稳固下盘,肩松腰活,上下协调等,有很大裨益。

近人练拳,大都不愿练习基本功,有些拳师为了迎合这种心理,也就直接 教练拳架,其实这是不好的,本固而枝荣,没有扎实的基本功,是难把拳架练 好的,练好基本功再练拳架,容易掌握走架中的各种要求,提高拳艺较快;不 练基本功就练拳架,难度就要大得多。

第二阶段:学习拳架,先练外形

武派太极拳前辈教授拳架是先练外形,后练内形,然后再内外相合,故教 拳首先要求学者身法规矩,拳势正确,合乎要求。所谓身法规矩,就是要符合 武禹襄先生制定的提顶、吊裆、涵胸、拔背、松肩、沉肘、裹裆、护睡身法八 要和尾闾正中、气沉丹田、虚实分清、腾挪、闪战等五项要求。

这十三条要领既是对练太极拳提出的要求,也是能否练好太极拳的关键。 前人和近贤对此多有专论,这里不再多赘。但这十三条要领不是初学者一下就 能全部掌握的,应当分清先后,突出重点,纲举而目张,主要的掌握了,.次要 的也就容易掌握了。这十三项中初学者应先掌握提顶吊裆。因头是诸阴之会, 为精髓之海,系任、督二脉交会的地方,统领一身之气。能“提顶”就能聚精 会神,专心一致。如头部倾斜,则必气势涣散,身法散乱。先师李圣端常说: “猴头不可丢”,就是强调练拳时必须时时注意“提顶”。

“吊裆”是胯根放松,臀部前送,裆部有悬起之势,初习太极拳由于屈膝蹲 腿,最易犯弯腰突臀等毛病,如能做到吊裆,自然就克服了这些弊病,上能提 顶,下能吊裆,头顶的“百会穴”和裆部的“会阴穴”,一上一下,遥相呼应, 可为日后畅通任、督两脉运行百脉创造条件。身法上掌握了提顶、吊裆,就易 做到尾闾正中,支撑八面,也为气沉丹田奠定了基础。

再次,要求做好松肩、沉肘。初学者最易耸肩、肩肘僵滞。肩肘关节不灵 活,不仅影响走架,也不利于实用时的走化,所以应当要学者尽快地先掌握好 松肩,沉肘。怎样才能较快地掌握好松肩、沉肘呢?前辈的经验是:出手竖腕 屈肘让合谷穴(在虎口处)与肘弯的曲池穴虚虚对位;自然就做到了沉肘;能 沉肘也就能松肩,且为涵胸、拔背提供了条件。

提顶、吊裆是竖的要求,松肩、沉肘是横的要求,这一竖一横安排好了, 再掌握其他要领就比较容易了。就像写字,先把横竖二划写好,字的间架结构 就基本可取了。

在重视身法规矩的同时,还要注意拳势的正确,武派太极拳的基本拳式约三 十余个,每一拳势都有自己的具体要求,过去老师非常严格,要求学者练好一 式,才能再学一式,不许贪多求快,以免造成“夹生饭”,伸手抬腿都不合法度。 当年月如先生初到南方教拳,就是这样循规蹈矩地教,可惜有些学生不能理解, 常半途辍学。其实教学从严,处处讲求规矩,合乎法度,学者学得规矩,久之习 惯成自然,明规矩而守规矩,脱规矩而合规矩,才能运用从容。这样看来是慢, 其实是快,否则欲速则不达,那才是真慢呢。个中道理,初学者应当弄清。

教习拳架,除每一拳势都有其具体要领,要学者遵循外,有几个带普遍性 的要求,应当格外注意:

一、 要从心静体松入手

武禹襄先生要求走架“身虽动、心贵静”,李亦畲先生进而阐明:“心不静 则不专,一举手前后左右全无定向”。故走架首要心静(心不妄动),静而后能 定(体态自然,八面支撑),安而后能虑(潜心研求),虑而后能得(有所收 获),“得来不觉费功夫也。”

能心静才易做到体松。初学者大都浑身紧张,紧张就会滞重,故要放松。放 松就是要将骨节拉开,肘、肩、胯、足、膝都要松开,全身放松,气血流通,运 转才能灵活。但放松只是手段不是软弱无力,要松而不懈,日久才能由松入柔, 柔中寓刚,如棉裹铁。武禹襄先生说:“极柔软,然后极坚刚”,说明个中奥妙。

二、 主史求开% 后求紧凑

初学走架要先求开展,全身舒展放开,放低身势,松腰沉肘,有利于腰腿 锻炼,增进下盘稳固;同时,在拳势放大的过程中,也较易检查和发现缺点, 及时纠正。等走架有了一定基础之后,再求紧凑,趋于缜密,使拳架小中见大, 疏密相间,雄健优美,便于转换灵活,走化相应,发劲完整。

三、 要立中正,气势饱满

初学拳架最易低头弯腰、突臀歪身、神无定向,故必须反复强调立身中正, 气势饱满,要想立身中正,八面支撑,必须上下相对,前后相合。上下相对是 头顶百会穴和裆部的会阴穴上下一条线,遥相呼应。前后相合是鼻准、前掌和 前足尖要“三尖相照”,运动时,如迈左步,左腰眼微向上抽,用右胯托起左 胯;如迈右腿,右腰眼微向上抽,用左胯托起右胯。定式时,在上下相对,前 后相合的同时,身前是鼻尖、指尖与前足尖“三尖”相对;背后是大椎、尾椎 与后足踵“三点”相对,上提下沉,全身放松,神聚于眼,周身对向何处,眼 神也直射何处,眼神放出来,就会气势饱满,机灵自显。身躯中正才能重心稳 定,不偏不倚,八面支撑。

四、 要以膜为轴,帝动四肢

腰是上下肢体的中枢,对拳势的变化,重心的稳定,以及劲力的走化发放, 都起着重要作用,所以武、李二家《拳论》反复强调“腰为车轴,气为车轮”, “主宰于腰”,“有不相随处,身便散乱,便不得力,其病必于腰腿求之”,目的 在于提醒学者注意腰在走架打手中的重要地位。但初学练拳又往往掌握不好腰 的要领,不是以腰为轴带动四肢,而是只动四肢不动腰,结果身势僵滞,毫无 轻灵活泼之趣,所以初学者要学会腰在松沉竖直的前提下,带动四肢运动,以 达到上下相随,周身一家。

五、 要分次建实,怨瘵花台

为了保持重心稳定,下盘稳固,武派太极拳走架时要求步法虚实分清,两 腿总是一实一虚、一虚一实地在交相变换;实腿(支撑腿)负担体重十分之七 八,虚腿负担体重十分之二三。为了变换灵活,还要虚非全然无力,有预动之 势;实非全然站煞,含上提之意,以避“双重”之病。运动时,要迈步如猫行, 首先稳定住膝关节,使之灵活有力。每一举步,要外虎眼用意向内,内虎眼用 意向外,委中(在膝弯)之筋要直,膝盖处要曲,四面相交,灵活稳固。向前 迈步要先落脚跟,再落脚心、脚掌,依次踏实,五趾用意贴地,做到“两实 (脚掌、脚跟实)一虚(脚心虚)”,涌泉吸地。退步时脚趾先着地,脚心、脚跟 再依次落实、涌泉用意吸地。弓步时,实足的膝关节要前冲足尖,脚腕垂直, 不偏不倚,自然有力;虚腿微向后捆,膝弯既不挺直,也不过于弯曲;足跟不 掀不侧,形成落地生根、全身稳固、曲中含直、力由足发之势。左旋右转,移 身换形,要实足足跟和虚足足尖犹如螺丝一样同时拧转变换方向,既稳又快,便于八面转换。

武派太极拳每一拳式定式后的基本步法,是由“人、卜、丁、八”等字构 成的各种大小不同的三角,以形成合力,扩大下盘的稳固性。如“左懒扎衣” 的定式,左腿为实,屈膝站稳,右足跟步到左足跟旁,足尖点地,膝盖轻轻贴 住左腿膝弯内侧,就像建筑工人搭的“脚手架”竖杆下端再加一根铁棍,形成 一个合力角,两腿虚实相生,合二为一,将躯体稳稳托住。

武派太极拳步法的虚实要求极严,开始不易掌握,故应着重练习,才能较 快地练好,做到进退有方,“迈步如猫行”。腿部的虚实掌握好之后,再练习掌 握上肢和躯体的虚实,最后达到无一处无虚实,无一处无变化之境地。

为了使走架贯串一气,武禹襄先生提出了每一拳势都要有“起、承、转、 合”,能做到起、承、转、合,才能饱满无缺,富于变化,而不流于浮滑潦草。 单式做到了起承转合,再进而要求走架也能做到起承转合;无极而太极,太极 动而生阴阳,阴静阳动,阳变阴合,藏奇正虚实之道,含攻防变化之机,八法 咸备,五气顺布,手似行云,步如流水,一气贯串,循环无端,如长江大河, 滔滔不绝,尽在起承转合中讨消息。

六、要明拳理,知用法

郝月如先生在《武式太极拳的走架打手》中指出练拳要“明白原理,练熟身 法”。陈固安先生也常说:“王宗岳和武、李二公的拳论,是学习太极拳的最好 导师。”俱是经验之谈。事实证明,要练好太极拳必须熟读王、武、李以及其他 各家的著作,只有“明白拳理”,练习才有方向。太极拳不是一般“打拳踢腿” 的武技,而是一门包括多种知识的学科,如果光是练拳,而不学习拳论和有关 文化科学知识,并用以指导走架打手,拳艺就很难提高。没有理论的实践,就 是盲目的实践,练太极拳也是这样。

明白拳理之后,还要实践,要通过走架“练熟身法”,其中也包括着拳势的 用法,武派太极拳是武禹襄先生理论与实践相结合的结晶,每个拳势都有其独 特的“法”(身法)和“术”(攻防技巧)。要想正确地掌握拳势,不能光知该 式的法,还要知其术,这样走架才能心中有数,越练越精。这里顺便说一下, 有的人认为练太极拳不必重视拳势的用法,只熟悉劲法即可。这是误解,王宗 岳先生在《太极拳论》中早就总结了太极拳的教学程序:“由着熟而渐悟懂劲, 由懂劲而阶及神明”。这是练好太极拳的必经之路。试想连拳势的攻防含义都弄 不清,就想懂劲用劲,岂不犹如儿童还不会走就想跑一样可笑吗!

武派太极拳教练拳架阶段,应注意的不光是以上“六要”,但是这“六要” 是首先应予重视的,故着重提出。

第三阶段,由外及内,练意养气

拳架练到规范熟练之后,就可转入以练意养气为主的“内形”练习,就是 拳势动作和内气的流转贯注都要用意来指导。祖国医学认为“头者,精明之府” (《素问•脉要精微论》),“心者,君主之官,精明出焉”(《素问•圣灵秘典》), 故脑为“元神”,心为“识神”,前者为体,后者为用,心和脑神明贯通之后, 可以成思(即意)。人们又从日常生活中体会到人身反应最快的器官莫过于心。 《西游记》的作者把善于变化,一个筋斗能打出十万八千里的孙悟空称之为“心 猿”,就是这种认识在文艺作品中的反映。武禹襄先生有鉴于此,在《拳论》中 反复强调了心和意的重要作用,提出走架要以“心为令”,“用意不用力(拙 力)”,以期通过对意的强化训练,来加强本体感觉的灵敏性,连贯性,达到应 感而动,意动形随,意到劲到,动必合法。实践证明,加强意的锻炼是提高运 动技巧的需要,不仅被各家太极拳和其他拳术广泛重视,还渗入到其他体育运 动项目之中。

具体做法是:走架前站好无极式,心静神敛,身正体松,用意先在体内从 上到下进行一次巡回检查,看身法是否合乎规矩,如有一处不合,即行改正; 再次调匀呼吸,使之深、慢、柔、匀;然后,用意来指导动作走架。每一动要 意在势先,动在意后。如手向前按,要先有向前按的想象;想着手如何出,劲 点落在何处,手就如此出,落在该处,做到眼随意动,身随眼动,步随身转, 倘如此,势势在心,刻刻留意,不仅走架时会感到兴趣盎然,其味无穷,而且 习之日久,就会如李亦畲先生说的那样:“功用一日,技精一日,渐至从心所 欲,罔不如意”,“人为我制、我不为人制矣。”

在意的指导下进行走架熟练后,就可进一步使呼吸也在意的指引下和走架 密切结合起来。祖国医学认为人体内含“先天之气”。人生之前,气与任、督二 脉常通,以融贯全身,为十月养胎之用,其功用在于能施;人生之后,气与任、 督二脉不通,而坐镇中宫(气海),握百年寿命之根,其功用在于能敛,所以养 生家要通过静坐,凝神还虚,心肾相交,以收补助元气,延年益寿之功。对此, 儒、释、道三家都有自己的论述。战国时期儒家早期代表孟轲提出了 “我善养 吾浩然之气”的“养气”说(见《孟子•公孙丑》),强调气“以直养而无害”。 又说:“夫志、气之帅也,气、体之充也……持其志,无暴其气”,明确了 “志 至焉,气次焉”的主次关系。儒生出身的武禹襄自然把儒家“亚圣”孟子的话 视为金科玉律,遂把孟子的“养气”说引入到太极拳的实践中,提出走架打手 要以“心为令,气为旗”(志为气帅),“尚气者无力,养气者纯刚”,“气以 直养而无害”,“以气运身,务(令)顺遂”,以达“行气如九曲珠,无微不到” 之境地。

具体地说,走架时呼吸要在意的引导下和拳势的开合蓄发、进退起伏做到 有机地结合,“外导内引”用外气调动内气,冲关过寨,流转贯注,疏通经络, 分筋开穴,气血充盈,促进新陈代谢的功能。这样“外导内引”的养气法通常 有两条路线:一条是循督、任二脉运行。走架时采用逆腹式呼吸,吸时是蓄是 合,气纳于丹田,在意的指引下,经会阴、过尾闾,循督脉上达百会,再沿前 额而下,至于舌尖。呼时为放为开,意从舌尖起,引气布于两膊,施于手指, 并循任脉下降至于丹田。另一条是沿带脉绕行。吸时在意的指引下,气由丹田 沿带脉分左右而抵命门(两肾之间,与脐相对),做到“三收”是为“吞”;呼 时气由命门沿带脉分左右再运至丹田,做到“三鼓”:肚脐鼓,手心鼓,脚心 鼓,气沉丹田,直抵足底涌泉是为“吐任、督、带三脉是人体的主要经脉, 三脉如通,其他经络也将随之而通。经络畅通,气血充盈,不仅可强身健体, 且为内劲的锻炼奠定了基础。但是气循任督也好,沿带脉绕行也好,全都是意 的作用。武禹襄先生说“全在意,在蓄神,不在气,在气则滞”。要听其自然, 循序渐进,不可强行运气,致生弊病。

分筋开穴,气血充盈,促进新陈代谢的功能。这样“外导内引”的养气法通常 有两条路线:一条是循督、任二脉运行。走架时采用逆腹式呼吸,吸时是蓄是 合,气纳于丹田,在意的指引下,经会阴、过尾闾,循督脉上达百会,再沿前 额而下,至于舌尖。呼时为放为开,意从舌尖起,引气布于两膊,施于手指, 并循任脉下降至于丹田。另一条是沿带脉绕行。吸时在意的指引下,气由丹田 沿带脉分左右而抵命门(两肾之间,与脐相对),做到“三收”是为“吞”;呼 时气由命门沿带脉分左右再运至丹田,做到“三鼓”:肚脐鼓,手心鼓,脚心 鼓,气沉丹田,直抵足底涌泉是为“吐任、督、带三脉是人体的主要经脉, 三脉如通,其他经络也将随之而通。经络畅通,气血充盈,不仅可强身健体, 且为内劲的锻炼奠定了基础。但是气循任督也好,沿带脉绕行也好,全都是意 的作用。武禹襄先生说“全在意,在蓄神,不在气,在气则滞”。要听其自然, 循序渐进,不可强行运气,致生弊病。

第四阶段:内外相合,越练越精

走架能在意的指导下,渐渐练到意、气、体三者合一,由“始而意动,继 而内动,然后身动”,由内及外,以外引内,最后做到内外相合,表里一致,•循 此不断前进,当可越练越精,攀登太极拳的艺术高峰。

为了不断提高拳艺,做到“体用结合”,不能光走架,还要和推手,单操 (强化某些拳式的单独练习),“五行步”(一种单独练习的步法),无极桩、太 极桩(二者这一阶段要提高锻炼的质量,在意的指引下,导引内气运行和练习 化、发等技巧)结合起来练习,才能收效更快。

武派太极拳的教学有着极为丰富的指导理论和实践经验,不是我这篇短文 所能谈清楚的。但是,也应看到过去武师在教和学的过程中。都带有较大的随 意性、局限性,有些经验也不适合当前学者的需要。因此,各派各家都应当根 据时代的需求将本派的教学经验及时地予以总结,去粗存精,写出自己的教学 大纲,这对提高太极拳的教学质量,是非常必要的。这是时代的要求,是使太 极拳尽快走向世界的需要,有关部门应重视这项工作,组织力量创造条件做好 这项工作。

浏览615次