船拳,顾名思义适应于船上练习的拳种,是江南水乡和沿海地区所特 有,在浙江有着悠远的历史。

春秋时期,越王勾践败于吴王夫差,三年事吴的奴仆生活使勾践下定决 心重整旗鼓,振兴越国,报仇雪耻,对越国的制定和军事体制进行了全面的 改革。越国君臣对军队的训练十分重视,寻匿越国民间击剑高手“越女”,到 军队教习士兵剑戟之术,到楚国高薪聘请射箭能人陈音来越国,教习士兵弓 箭的射击方法。并在当时的国都(现绍兴)五里之外建设射箭练习场,在十 里之外的水域建设水军练习场。拜请大将军范蠡改革军制,建立水陆两路 大军,最终以舟战优势战胜了吴国。《国语•吴语》中对笠泽之战的描述再 现了吴越两国的“舟战于江”决船上战争场景,《墨子•鲁问》中也有对这场 战役的越军善“舟战”进行记载,强调古越民族善于船上作战。到了汉代,浙 江会稽就是制造战船及训练水军的主要基地之一。据称在吴兴地区流行的 “水戏”便是源于越王勾践在练习水战时,发动当地百姓在船上习武练兵的 军事训练。明朝戚继光抗倭军队和清朝军队的水兵,平时也都在船上习武 操练。随着历史的发展,这种在船上练习的拳法逐渐演变形成现在的 船拳。①

船拳并不是特指某种固定在船上表演的武术套路,而是指船民练习的 地方武术拳种,这种拳在船上练习和实战更有它的优势。当代,一些船拳已 经流行于陆地表演,其结构严密、技击性强、活动范围小,练拳要求气由丹田 吐,力从腰腿发,上顶青天,下注地隔,吞阴吊肚,含胸通天,身如车转,下似 石墩,肩对胯,肘对膝,掌拳对脚尖,鼻尖对一线,头勿偏,眼盯前,架喉筋,舍 顶上,进带攻,攻带闪。船拳动作往往以身为轴,原地转动为主,注重腿部、 臀部、腰部的运动。注重马步稳健,出手刚劲有力,故先练下肢,后练上肢臂 力,进而多练转体甩腰,使上下肢与腰融为一体,达到进退灵活,攻防躲闪的 技艺。

船拳具有体用兼备、内外兼修、短兵相接、刚劲遒健、步势稳烈、神形合 一等特点,其重要招式有观音坐莲、哪吒闹海、大浪碰头、双龙入海、苍龙出 水、蛰龙优穴等。该拳以意为神,以气催力、以形为拳,内外合一,集意、气、 力为一体,在小范围内稳固步法,以手法为主,先发制人。不仅注意外形刚 强有力,而且认为只有内劲充足,身体会产生抖弹之力,形成一种独特的“弹

① 孟文锦.越国史稿[M].中国社会科学出版社,2010.3.

性回力”,除可打击敌人,还可迅速防身,有“百解百拆”的功能。

船拳既然是起源于战争的军事武技,所以它的技击理念便十分清晰,即 攻防意识强,实用性强,讲究出手有力,拳势勇猛。依照船拳的部分套路的 动作名称便可知晓,例如:“五虎拳”套路中踏马头掳头双直擎、转身向南黑 虎掏心,“雷鸡拳”中震足偷心、拳击面门、金鸡向爪、卢震天门,还有“五龟 拳”。五龟拳的套路动作是模仿海龟以爪击物、扑食的凶猛形象。五龟拳讲 究外形刚强有力,利用内劲产生弹性回旋力,可以迅速地打击敌人,还可以 快速防身。船拳动作中的较多用到了马步转弓步,弓步转马步的动作,这样 的动作则体现了防带攻,攻中寓防的特点。浙江本土流传的船拳,其技击理 念强调先发制人,擅长短打近攻,讲究“出招敏捷,收招迅速”和“刚劲有力, 劲力短暴"。

强调先发制人,擅长短打近攻,讲究“出招敏捷,收招迅速”和“刚劲有力, 劲力短暴"。

普陀是舟山船拳主要发源地之一。明代嘉靖时期,倭寇经常侵犯我国 东南沿海,舟山沿海成了抗倭斗争第一线。当时名将戚继光被调到浙江领 军抗倭,在浙江当地招募的将士,普陀渔民踊跃参军,在抗倭斗争中发挥当 地舟山渔民的看家本领“船拳”抗倭作战,使敌寇闻风丧胆,取得了舟山抗倭 的重大胜利。于是这种具有防身健体、御辱抗敌功能的船拳在普陀渔民中 再次得到历练和发展。倭寇平息后,渔民继续演习船拳,经历几百年历史的 洗礼,渔民船上习武的风俗代代相传,发展至今。

该拳要求在空间较小的船上施展拳脚,由于船上活动空间较小,船又在 行进中颠簸晃动,所以此类拳种特别注重下盘稳固,手法多,步法少,出招敏 捷,收招迅速,防御时以手为主,似开似闭,以身为轴,原地转动,具有吴越文 化“习于水斗,便于用舟”的特征。

舟山船拳是根据渔船船舱面积和船只行驶特点,融合吴越船拳特点而 创造的一种拳术,发源于吴越春秋,形成于明清,也是明清时期舟山渔区帮 会组织之一“洪帮”特有的拳种。船拳极具海岛特色和浓郁的生活气息,且 对防身健体和全民健身运动具有较好的促进作用。

1984年,舟山武术界人士在全国武术普查中进一步发掘整理舟山船拳, 在普陀武术界前辈章国梁老先生帮助下,召集舟山年长的渔民回忆船拳套 路,使舟山船拳这一古老拳种重新焕发青春。当代太平盛世,健身项目日益 丰富,舟山渔民渐渐淡化船上演练武技活动,但每逢节日,舟山渔民还会聚 集到一起,将渔船相连,在船甲板上表演昔日的搏杀武技。2004年至2005 年,在浙江省第二届第三届国际传统武术大会上,普陀程先勇代表舟山组先 后二次夺得男子组一等奖。舟山船拳女子组的朱萍等8名女将也在这次大 会上为舟山赢得集体第一名。2005年至2006年,朱萍又在首届香港国际武 术大奖赛中荣获舟山船拳第一名。

第四节练市船拳

练市的船拳是该地区代表性的民间武术之一,同时也是湖州一带独有 的武术表演种类,较有名的有练市朱家壕、施家浜、钟家墩、袁家兜、达井村 等地的船拳。已经被列入浙江第三批非物质文化遗产名录。

据不完全统计,练市船拳的传统套路多达数十种,具有形体兼备、内外 兼修、短兵相接、刚柔相济、神形合一、效法水战、步法稳扎、躲闪灵活的特 点。除了能徒手打拳,船拳还能配合兵器表演,传统的刀枪棍棒以及船桨、 板凳等都能运用在其中。练市船拳最短的只有三十二式,半分钟就能打完, 最长套路有一百O八式,需要打数分钟。但拳法简短,男女老少都适合学 习,一套简单的拳法,差不多半个月就能学会了。因为船拳原来就是在船上 打的,所以对场地面积要求很低。

清末练市水系发达,而太湖湖匪盛行,官府又往往肃匪无措,无力保 障地方平安。因此船民、渔民自备兵刃,聘请武师,公开练武,既练武强 身,又抵御湖匪。练市流传着船拳王钟宝生怒打湘军恶头“黑铁塔”的 故事。民谣赞道:“钟家墩、钟宝生,拳脚定乾坤”。现在的拳船已不复 练武防匪之效,但在船上习武健身,却已作为一项传统活动,流传至今。

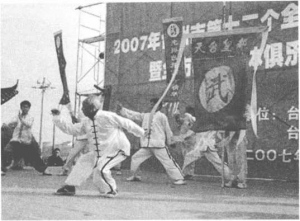

练市船拳与当地的民风民俗有密切的关系,是浙江北部地区清明时节 一种主要的表演活动,每逢清明,该地区的各种船只在水面聚集,场面热闹 壮观,特别是在蚕花节的时候。方圆数十里的群众聚集在当地一起欣赏船 拳的表演,十分的热闹。节日表演的目的主要是当地的蚕农为了祈福丰收 而进行的,用两只农船并排在一起然后在上面铺上木板,这样就成了船拳的 表演场地。既有精彩的拳术和器械套路,又有民间特技,还有引人入胜的对 练,且拳船装饰威武壮观,可与京剧武打场媲美。

据《湖州日报》报道,每年寒食、清明节,仅含山乡一处,观赏船拳群众达 数万之众。当地的民众用船拳进行表演,为节日进行助兴,成为该地区代表 性的民俗活动。年过八旬的拳师王云生上场表演,拳脚功夫不减当年,演练 的“地煞拳”和“四门棍”刚劲有力,出神入化。

练市船拳,民间一直以来都是师徒制传承,徒弟通过拜师学艺,师傅口 传心授。目前,从非物质文化遗产普查中获悉,朱家壕村的王老虎老人,船 拳武艺由其父王桂宝传授,多年后王老虎又培养了颜炜、朱有明等民间船拳 高手,如今他们都是市级非遗“船拳”的传承人。达井村的陶雪泉老人,徒弟 陶新卫等,他们不仅自己功夫了得,更是带出了一批船拳高手,在浙江省国 际传统武术比赛上取得了优异的成绩。

船拳具有浓厚的民族风格和强大的生命力,是因为它来自于人们的生 产生活之中,并与当地的自然地理条件相适应。即使在历史进入文明社会 的今天,作为强身健体的船拳仍然深受当地百姓的喜爱。

第五节岳武穆柔术

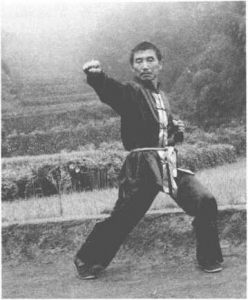

岳家拳由清末一代宗师、反清志士、传奇游侠张春林传入金华,其嫡派 传人为金东区塘雅人郑克荣,郑克荣嫡派传人为其孙郑如概,郑如概嫡派传 人为金华市区人叶子奎。金华现今为我国岳家拳传承地,流传在金华的岳 家拳又被称为“岳武穆柔术”。岳武穆柔术在金华经过数代传人不懈努力, 薪火相传,具有一定的影响力,金华市金东区有数十人能操练基本的岳家拳 套路。然而,岳武穆柔术旧传统是师傅徒弟言传身教,一些功法为秘术或者 习练难度极大而没有能够广为流传下来。叶子奎拳师作为岳武穆柔术嫡系 传人,为了使岳武穆柔术这一宝贵拳种不失传并极力发扬光大这一武林瑰 宝,在金华市区成立“岳武穆柔术研究会”,并开门授徒,讲习理论,传授技 艺。带领门徒参加比赛等群众体育活动,对岳家拳的发展、推广做出了不懈 努力。本节探讨了岳武穆柔术的起源、演变、现状、基本内容及基本特征,让 人们了解岳武穆柔术,弘扬传统武术文化。

据传,岳家拳是南宋时期民族英雄岳飞后人及岳家军流落民间,隐姓埋 名,但报国之心不灭,将用于战斗训练的技击方法衍化成拳术套路,便于记 忆和传播,创造了岳家拳。传说,当年河南少年范祖拜岳飞为师学习拳法, 又随岳飞从军北上抗金,征战于太行山下的廊南地区,也就是现在的新乡。 清朝乾隆年间,范祖后人定居新乡县城,岳家拳从此在新乡扎根并向湖北、 浙江等地域传播。《岳武穆遗书》是根据岳家拳而写的一本书,它详细地记 载了岳家拳的技术和沙场战术。

2005年国务院办公厅下发了关于加强非物质文化遗产保护的意见,以 及通知,明确了非物质文化遗产保护的方针和政策。如今高度法制的社会, 岳家拳沙场战术已经几乎不用,岳家拳也慢慢演变成为一种文化,一种艺 术,一种民间体育运动。如今岳武穆柔术已经是金华市的非物质文化遗产 项目,得到较好的传承和发展。

岳武穆柔术博采各种拳术的精华,技击风格独特,分为套路、桩功、散 手、点穴、炮锤、劈挂、擒拿等,能使用刀、枪、棍、剑、拐、钩、锤、斧、铜、匕首等 器械。其武术系统分为:武德修养,练功手法、步法,硬功练习法、内家柔术 等习练法。武穆柔术的核心套路有左右连珠、八角连三、八法、八连环等,其 动作要领通过访谈金华岳武穆柔术传人叶子奎先生,进行笔录整理如下。 第一路左右连珠的动作过程:八面接手、剪刀手、十字手、右侧步、左侧步、封 手长掌、躲式、上圆、下圆、引牵逼、再引牵逼、金枪手、百花撩阴掌、损手、折 手、短掌、长掌、撩足、撩阴掌、撩足、封手插腰掌、转身封手长掌、调步封手长 掌。口诀是“弯腰凸股身兼侧,两脚为弓定重力,前足吊马后足实,不像八字 不像丁。”第二路八法的动作过程是:笔手、单指打、插掌、上圆、下圆、上圆肘 对膝、下圆指对膝、上圆双分、两手对两膝、挑掌、穿心掌、折手、短掌、长掌、 毙身掌、折手、掌横开半步、下圆剪手、横开半步、转中品步、金枪手、百花连 进步撩阴掌、攒手、短掌、长掌、封手长掌、引牵逼、又引牵逼,再引牵逼、探 手、双击阴、撩足折手、剪手、收势。第三路八角连三的动作过程是:双折手、 双护阴、短掌、长掌、游步短掌、游步长掌、开角折手、短掌、长短、开角折手、 短掌、长掌、中折、短掌、长掌、游步短掌、游步长掌、偷手掌、中折、短掌、长 掌、转身长掌、开门掌、开门掌、中折、短掌、长掌、游步短掌、游步长掌、穿心 掌、击阴掌、削手、反击阴、击阴掌、削手、反击阴、折手、短掌、长掌、转身长 掌、捋手、穿心掌、笔手、单合、长掌、外折、剪手、收势。

岳家拳诞生于军中,专为士兵作战杀敌而创编,故以实战著称。岳家拳 的每招每式都讲究实用,不追求外形美观的“花法”。如岳家拳中的三门桩, 它的特点是能同时攻击三个方向的敌人。这一特点表明,岳家拳的实用性 与古代战场的场景相吻合。还有“静猫敌鼠”,它的要旨是“敌不动,我不 动”,要求一招致命,动作要领是“手要急,足要轻,把势走动如猫行,上打咽 喉下打阴,左右两肋在中心。”而岳武穆柔术是岳家拳的传承,它的拳谱虽有 区别于岳家拳,但基本的步形步法还是与岳家拳相同。

俗语讲“打拳容易,走步难”,“步不稳则拳乱,步不快则拳慢”。凡拳术 无步法则不灵,岳武穆柔术对步法提出更重要要求。其步法特点是脚踏中 门,左右兼顾。步法则以柳叶桩为主。柳叶桩要求,“后脚紧,前脚松,不丁 不八为真宗;进步快,立桩稳,双眸紧紧视其胸”。此步法立桩稳固,防守严 密,以利击破对方突然袭击,且便于移动,既轻快又敏捷,动而不乱,以退为 进,擅长进攻,能攻善守。在激烈而千变万化的技击中,步法为基础,只有首 先熟练掌握步法,才能在任何情况下,使自己攻守均能处于有利的位置。岳 家拳谱云:“脚踏中门夺地位,左右设防稳抄胜。”岳武穆柔术在实战应用中, 攻防进取多手法而少腿法。手法灵活多变,变化莫测,出手快,路径短为一 大特色,故拳术以短打著称。岳家拳的手法有一指伤、二指残等。一指伤用 于点击人身要穴,被击者不死即伤。二指残则快狠准,直击对手双目。另 外,还有云雾手、抛托手、偷桃手等手法技巧。“顺风双摆莲”“云雾两镖手” 等动作最具代表性。另外,拳术中有“肘不露,腿不起,肘露被人擒,腿起被 人跌”之说,故腿法要求高不过腰。但在对付攻势凌厉的腿法时,它的防守 又有其独特的技法。防上三路攻击之腿,以肘与肩以及身体的闪、吞为主; 防下三路攻击之腿,则以截堵封踹而见长。

岳家拳起源于沙场,具有很高的攻防技击性。一样,今天的岳武穆柔术, 每一招一式都具有攻防技击性。如岳武穆柔术套路中的八法,八法也是岳家 拳的母拳,主要包括八个字:插、提、圆、躲、引、牵、压、逼。分解为插:单指、双 指、三指插用指打;提:用掌,用掌为打手;圆:上圆、下圆,圆为救手;躲:躲为削 隔手,左手保胸膛,右手保阴仓,上保七孔下保阴,中保两肋护当心,右手保胸 膛,左手保阴仓。这些动作充分说了岳武穆柔术的攻防技击性。虽然在社会 高度发展的今天,武术提出以健身、养身、娱乐为主要目的,岳武穆柔术的技击 性也被隐藏于动作之背后,强调表演性和竞技性。但是,在民间的岳武穆柔术 的传承中,仍然强调动作的技击含义,在套路练习中要求演练者假想在与对手 搏斗,将自己置于古战场的冷兵器时代,招招遵循其攻防内涵。

岳武穆柔术既讲究动作的形体规范,又要求精气神传意、内外合一的整 体运动观,这也是中国武术的共同特点。岳武穆柔术的“内”和“神”主要指 通过外在形体运动所表达的内在的精神、气力、功夫,“外”和“形”主要指手 眼身法步等形体活动所组成的外在的形体动作。就技术动作而言,岳武穆 柔术要求每个动作都做到身体的上与下、内与外的高度配合,如“内外六 合” 手与足合、肘与膝合、肩与胯合、心与意合、意与气合、气与力合。就 劲力而言,岳武穆柔术要求每个动作都能调集全身力量发于一点,如刚柔相 济、轻重兼施,“其根在脚、发于腿、主宰于腰、形于手指”等。从势与势的连 接而言,讲究“形断意连,势断气连”,要求“起承转合”有机统一,从开始到结 束是一个和谐完整的过程,从起势到收势,势势相承,气脉不断。从运动形 式而言,要求攻守进退、起伏转折、动静疾徐、形神兼备、虚实相生、开合有 致、回环落错,于对立中求统一。就运动要求和标准而言,其协调的要求如 “单刀看手,双刀看走”,“眼随手动,目随势注”等;其协调的标准如“先看一 伸手,在看一步走”,这里所“看”的主要是习练者周身协调的功夫。此外,岳 武穆柔术还讲究以形喻势,一旦动作协调,则“形如游龙,视若猿守,坐如虎 踞,转似鹰盘”,将协调达到一个既形似又神似的境界。从其价值取向而言,

岳武穆柔术所追求的是内与外、体与用、练拳与涵养等的协调发展,从某种 意义来说,岳武穆柔术已经在岳家拳的基础上升华了,它的终极目标不是制 胜,不是“一拳打死牛”,而是身法自如的整体协调,是内外相合的高度体现, 另外,岳武穆柔术不仅讲究“拳打人不知”,更讲究“出手不伤人”。内外合 一、形神兼备的高度和谐才是岳武穆柔术的技术目标和不懈追求。

以气催力,内外兼修。岳武穆柔术讲究气息调理,“气盈则力充”。练习 时讲究以意领气,以气帅形,以气催力。动作之间以吸气与吐气相结合。吸 气时气存丹田,气要充满,做到蓄气呆发;吐气时要发声吐气,气要吐尽,动 作之间前后照应,前后动作要求连贯自然。在大多数情况下,退防为蓄气待 发,进攻时则以气催力。内外兼修为习练岳家拳的一大宗旨。如果仅仅追 求外形的强壮,忽视内部调理,就会本末倒置,事倍功半。只有做到由内及 外,才能元气充足,体魄雄伟,动作敏捷,发力沉实,从而达到内外合一,心动 形随,式断气连。

岳武穆柔术亦讲究意念,在平时的寝食谈行上,也有较高的要求。要求 习练者在任何情况下,都能妥善应对来自各种不同的攻击。拳谱云:“我在 床上眠,似人立我前,思他手足动,我用推与牵;我在途中行,似人与我争,俨 然他手发,我手不留情;我在筵前食,似人与我敌,恍然他手来,我手思逼吸; 我与人共谈,恐人即粘残,我心先防着,人来难上难。”岳武穆柔术是岳家拳 的传承和发展,因此,它也具有内外合一,形神兼备的运动特色。

岳武穆柔术是我国流传下来的宝贵拳种之一。虽然它不同于岳家拳, 但从拳谱上也可以看出它类似岳家拳,是岳家拳的再发展。岳武穆柔术从 字面上看被认为是一种柔术,其实它兼具岳家拳的基本特征。有攻防技击 性、内外合一、形神兼备的运动特色。同时,岳武穆柔术内容丰富多彩,具有 广泛的适应性。

参考文献

[1]宋鸿.《我看非遗之岳家拳》[N].新乡新闻网,2009 -3 -5(1).

浏览4,940次