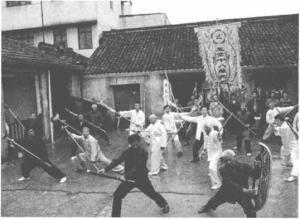

图10. 14 五常十八般武艺

五常十八般武艺在该地区有着悠久的历史,据说源于明朝,距今已经有 500多年了,是流传于余杭五常的一项集竞技性和艺术观赏性为一体的民间 武术,于2011年6月入选国家级非物质文化遗产目录。它的形成、发展绵延 至今,与当地人们的生活习俗密不可分,同时也说明当地尚武的民风和人们 对于武术的喜爱。是研究该地区的武术文化的一个很好的范例。

据五常村里的胡天喜老人说,十八般武艺起源于明代。正德年间(1513 年)曾伴过四代君王,历任三个尚书的五常人洪钟告老返乡后,在家乡修庙 建桥,造福乡邻。因洪钟曾任刑部尚书一职,也擅习武,精阵法,故回乡后便 在村民中传授兵器操练法,并结合马将、步兵的常规兵器和五常乡村、民间 实用物件,演化而成型了西溪五常独特的十八般木制兵器及操练法,由于强 身健体、不被强势欺负是洪钟首先要达到的目的,因此洪钟所改制的兵器均 为木质的,形式上与传统的十八般兵器也大相径庭,在改制兵器的同时也结 合了当地生产生活中的各种农具,总共18件,108种套路,村民们自此世代 相传至今,这就是独特的“五常十八般木制兵器”及操练法。

十八般武艺指武术中常见的诸种兵器,初见于宋代戏文《张协状元》,后 世有多种解释。其一,明代戚晋叔辑《元曲选•逞风流王焕百花亭》:“若论 着十八般武艺,弓弩枪牌,戈矛剑戟,鞭链建锤。”其二,元明间施耐庵著《水 浒全传》第二回:“那十八般武艺,矛锤弓弩铳、鞭简剑链挝、斧钺并戈戟、牌 棒与枪扒。”其三,明万历年间谢肇淅《五杂俎》:“十八般:一弓、二弩、三枪、 四刀、五剑、六矛、七盾、八斧、九钺、十戟、十一鞭、十二铜、十三挝、十四殳、 十五叉、十六把头、十七绵绳套索、十八白打。”但是在杭州余杭区五常村的 十八般武艺与上面的不同,这是另一套的“十八般武器”包括:龙刀、凤刀、双 刀(二件)、蔡阳刀、金瓜锤、枣逆锤、钺斧、笔艺爪、方天戟、三尖二刃刀、木 棍、阴镇、阳镇、木伞、大劈锁、文耙、武耙、李公拐①。

五常这十八般兵器不少都和农具有关,比如,文耙、武耙可以用来耙谷, 枣逆锤可以用来扒水草……。这些兵器与农民的日常生活结合密切,实用 性很强,但又各有各的来头。比如大劈锁,这件武器当年在方腊起义的队伍 里,是专门用来砍官兵马腿的。它的表演形式多样,既可单人演练,也可分

①张智烽.非物质文化视野下的杭州民俗体育研究[D],杭州师范大学硕士论文,2010,6. 成若干组进行对练;既可在固定场地表演,也可边走边练。表演时用大锣大 鼓敲奏“急急风”,并与滚灯、舞狮相结合,极具地方文化特色。由此可见十 八般兵器的来源与当地生产生活密切相关,是该地区生活环境直观反映,比 较能够反映说明该地区的武术文化的特点。

五常十八般武艺由于紧紧结合当地生活环境和民风民俗,所以自创立 以来绵延不绝,深受当地人们的喜爱,得到了良好的发展,一度带动了五常 村周围一带的人们进行练习和传承。但是,经过清末民国战争的风火流礼, 逐渐走向衰落,练习用的木质兵器不断遗失,最后只在发源地五常村保存着 唯一一套比较完整的木质兵器。同时缺少系统的深入挖掘整理,主要传承 人年近古稀,青少年因受西方文化影响,对民间武术较为淡漠,故良徒难觅, 技艺难传。其技艺已面临失传危境。因此,发掘、抢救、保护、传承五常十八 般武艺的任务十分紧迫。

章建华是浙江省特级涉外武术教练,是一个热衷于武术事业的业余爱 好者,从小得益父亲教授祖传武艺,之后随何长海、邵文明、肖忠义、陈天申 等多位武术名师学练拳、械、擒拿、拳击、摔跤、技击等。在一个偶然的机会 得到五常的民间武术消息,特意去五常村进行走访调查。以前五常村习武 的人不是很多,已经到了濒临失传的地步。只有一些年纪比较大的长者,还 会操练些架式。他们慢吞吞地操演对于外行人来说不能称之为武术,只能 叫作表演。但是章建华却从其中的一招一式里发现了实战的要领,内在的 武术文化内涵。于是,章建华联合了同样热爱十八般武艺的五常村书记胡 乔泉,对“十八般木质兵器操练法”进行挖掘整理,对五常村的民间武术进行 整理重塑,编排教材,训练成型;对十八般木制兵器作了统一规范名称,对原 先流传下来的操练法进行了整编。

2004年6月1日,“杭州西溪(五常)民间武术队”成立,这支队伍由100 多名男女老少组成,最老的队员93岁,最小的队员6岁,队员中有祖孙二代、 三代甚至四代。当年,他们在浙江省国际武术大会一亮相,就吸引住了观众 和评委的目光,这种武术套路及群体、个体大结合的独特操练法,以及新编

西溪、五常特色与武术原理结合的拳、械操演法,是任何一个流派、团体所没 有的。结果,武术队那次一共荣获了 34块金牌、10块银牌、15块铜牌、8只 奖杯,极大地激发了他们的热情。

为了进一步光大“五常十八般武艺”,目前管委会和村里已经有了更多 的新计划。他们想让五常民间武术队有更大的表演空间,比如和西溪湿地 公园进行合作。现在是投入,希望将来还可以商业化,可以成为村里的财 源。当然,这在目前还是一个愿望。现在,五常人一是要把“十八般武艺”的 图谱编出来,进入当地中小学的乡土教材,让孩子们从小了解老祖宗留下来 的东西;二是要参加五常全民健身运动会,争取更多的荣誉①。

如果把武术传统看成一条纵线,把快速发展着的湿地经济看作一条横 线,在这个交叉点上,五常的当地百姓正在上下合力,推崇与发展着“五常十 八般武艺”。使其能够持久的繁荣下去。

第十五节猷辂拳

猷辂拳是流传在浙江衢州常山县新昌乡一带的传统民间武术拳种。可 分为严家拳、谢家拳两系,两家拳法出身不同,各有所长,且一直在新昌猷辂 村的严、谢、刘等几大姓氏家族中传承。严家拳是清咸丰时严氏祖先严维旺 由太平军处习得;谢家拳则习自佛门,后考中清朝武秀才,并传下“学得好, 守得好”的祖训。

严、谢两家拳法虽来路各异,风格不一,但同属南少林拳种。严家拳的 主要套路有:连步、五步、七步、九步、红拳、单凤散翼、落地开花、双肘落地 等;谢家拳的主要套路有:珍珠散、双凤朝阳、三角梅花、三十六宋江等。严 家猷辂拳重硬功,力求基本功扎实,并经常采用实战的办法来提高拳法功

①竺大文,童斐.五常村民“十八般武艺”浙江民间文化扫描之四[N].浙江在线新闻网 www. zjol. com. cn,2007. 1.

力,因此练习中常有双人对打、拆拳对招等场景;谢家猷辂拳对打的练习场 景较少,但以文功见长,拳术讲究技巧、方法,力求以少胜多,以弱胜强。

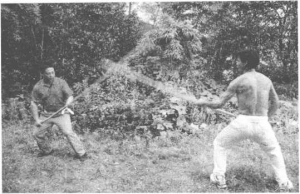

图10. 15猷辂拳传承人对练棍术

猷辂拳十分讲究眼法、身法、手法和步法的变化,拳法简捷有力,大开大 合,重拳少腿,刚柔相济,充分体现了南拳固有的特征,既有猛虎下山之威 严,蛟龙出海之气势,又有攻防技艺之内涵,强身健体之功效。猷辂拳的器 械有:枪(杨家花枪、蟒蛇转竹、唐僧吹笛等)、棍、刀、铜、匕首、板凳、扁担等。

猷辂拳的实战性较强。当地村民反映,清朝咸丰年间,曾有一伙流窜盗 匪闯入新昌,一路抢掠财物无数。后来进入猷辂村,准备抢劫一番。不曾想 遭遇到猷辂村民的顽强抵抗,盗匪被打得落花流水,伤者过半,不得不仓皇 逃离。从此,猷辂拳的名气越来越大,闻者无不充满敬畏之情。

猷辂拳传至现代,由于人们精神文化需求不断凸显,除了基础的防身功 能,猷辂拳的健身功能、表演功能也得到不断体现。由此,猷辂拳迎来了它 的新发展一一猷辂洗马舞。

猷辂洗马舞,是猷辂村民以猷辂拳为蓝本,借鉴拳术中的招式,同时又 运用马夫在洗马过程中的牵马、卸马口、捧马槽、泼水、喂马、洗马、梳马毛、

上马鞍、取马鞭等一系列动作演化而成。洗马舞表演一般有8人,包括一名 马夫、6个马灯,6盏花灯。该舞的主要看点在于马夫的表演,气势阳刚威 武,动作娴熟流畅,因此马夫往往由本村武艺高超的武师表演。

近年来,新昌猷辂拳的名气越加响亮。2008年,经过逐级地推荐和筛 选,“猷辂拳”成功入选第三批浙江省级非物质文化遗产保护项目,“洗马舞” 成功入选第二批衢州市非物质文化遗产保护项目。

第十一章

浙江武林名人录

第一节鉴湖女侠:秋瑾

秋瑾是中国近代著名的民主革命家, 原名是秋闺瑾,字璇卿,东渡日本之后改 名字瑾,字竞雄,自称“鉴湖女侠”。秋瑾 的祖籍在浙江绍兴,但是出生在福建,在 这里研究她是因为秋瑾在成长的经历中 在萧山进行过一段时间的习武,使她对武 术产生了一定的兴趣。这也是从小仰慕 英雄豪杰,进而还立志要做英雄豪杰那样 的人,常以花木兰、秦良玉自喻的结果。 长大后蔑视封建礼法,提倡男女平等。

秋瑾虽然是一介女流,但是从小豪情 万丈,对武术非常喜爱。秋瑾到了 15岁的 那年,就从她母亲那里听说她的舅舅和表 兄比较精通武术,在这年她的爷爷告老还 乡从福建回到绍兴之后,她就千方百计地想去萧山的舅舅家,得偿所愿之后就天天跟着他们学习武术。在当时对于像其他传统的女子一样都要裹脚的 秋瑾是非常不容易的。每一次的练武都备受折磨,但她常常以花木兰的事 迹激励自己并咬牙坚持。在刚开始学习骑马时,由于过于心急而一不小心 导致她从马上摔了下来,刚烈的秋瑾为了不让舅舅担心进而不让她学骑马, 就忍着疼痛说一点事情都没有。学武归来到家之后,她仍然坚持每天早起 练武。①秋瑾是在优越的生活和欢乐中度过童年的,练武的经历不仅锻炼了 她的体格和意志,还进一步发展了她侠义的性格。旧社会的陋俗裹脚深深 伤害了她,这是她一生都很痛恨和无可奈何的事情。在这个过程中她深刻 的领悟到旧社会的封建礼教对中国女性的压制和残害,更坚定了她要与旧 社会斗争到底的决心,立志到推翻旧社会。要达到彻底解放妇女这个目的 她认为妇女们要觉悟起来,在社会革命中才能实现。

习武的经历让她后来经常刀不离身,在后来的革命活动中,她习武掌握 的本领也派上了用场,逐渐成为一个顶天立地的巾帼英雄。“青山有幸埋忠 骨,白铁无辜铸佞臣”,这是岳飞墓前的一副对联。1907年3月17日,秋瑾 和挚友徐自华来杭州,她们瞻仰了民族英雄岳飞的墓。在西泠桥畔,她对徐 自华无限感慨地说:“如果我死后真能埋骨于此,那可是福分太大了。”秋瑾 英勇就义后,1908年,徐自华等人根据秋瑾生前的愿望,将秋瑾的遗骨移葬 在西子湖畔的西泠桥西侧。孙中山先生曾经于1913年在杭州的时候,亲自 祭奠秋瑾并且书写了“巾帼英雄”四个大字的题匾。周恩来同志在1939年3 月时候来到绍兴,亲笔题写了:“勿忘鉴湖女侠之遗风,望为我越东女儿争 光。”新中国诞生后,党和人民一直采用各种形式,隆重纪念这位为祖国,为 革命英勇奋为革命英勇奋斗而牺牲的先烈。

①浙江省社会科学研究院.浙江人物简志[M ],浙江人民出版社,1984,01.

第二节革命圣人:张静江

张静江(1876 - 1950),出生于浙江湖 州南混镇的丝商巨贾之家,曾任国民党中 央执行委员会常务委员会主席,浙江省省 长。他的一生充满传奇色彩,与蔡元培、 吴稚晖、李石曾并称为国民党四大元老。 他在结识孙中山先生后便开始对孙中山 先生给予经济上的支持,孙中山先生称他 为“革命圣人”。后蒋介石建立南京国民 政府,其主持建设委员会工作,蒋介石称 他为“革命导师”。在召开国民党第一次 全国代表大会时,为主席团成员,并当选 中央执行委员。在孙中山逝世后召开国

图11.02张静江 民党第二次全国代表大会上,又当选为中

央监察委员。蒋介石在国民党二届二中全会上推举张静江为国民党中央执 行委员会常务委员会主席。组织并承办了 1929年浙江国术游艺大会,推动 中国近代武术转型与发展。晚年逐渐淡出政治,转而信佛,故又名卧禅,病 逝于纽约。

第三节卫生御侮:蔡元培

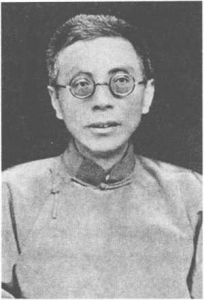

蔡元培( 1868 - 1940),字鹤卿,又字 仲申、民友、字民,乳名阿培,并曾化名蔡 振、周子余,浙江绍兴山阴县(今浙江绍 兴)人,近代革命家、教育家、政治家,也是 我国近代民族学研究的先驱。中华民国 首任教育总长,1916年至1927年任北京 大学校长,革新北大,开“学术”与“自由” 之风;1920年至1930年,蔡元培同时兼任 中法大学校长。1928年至1940年专任国 民党中央研究院院长,贯彻对学术研究的 主张。对武术的主要贡献

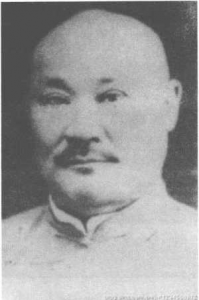

第四节江南第一脚:刘百川

刘百川(1870 - 1964),原安徽六安县 十里勾人,生于1870年,自痢武,个性刚 勇,得少林高僧杨澄云秘传,武艺精进,中 过武举,中年走镖关外。曾游香港,以子 母鸳鸯连环腿击败英国大力士。孙中山 先生当年在场,亲书“尚武精神”横匾一 额,嘉惠他为中华民族争气的壮举。体格 剽悍,魁梧健壮。他的武术源流,属于北 派少林罗汉门,杨澄云传刘百川小罗汉和 罗汉神打,既内八腿、外八腿、内八锤、外 八锤,明八打、暗八打。刘百川得其精髓, 身手非凡,尤其擅长腿法,出脚时快如飓 风,猛如闪电,能轻易折断碗口粗的树杆, 与人交手,往往在须臾间踢倒对方。故有 “江南第一脚”之称。刘百川是武术大师万籁声的老师,1928年,万籁声率河 北武术代表队抵南京参加全国第一次国考,成绩优良,当时在上海的刘百川 赶到北京,与褚民谊、郑佐平等人商量,要到鼓楼饭店与万籁声比武,见个高 低,此时万籁声入门老师、自然门名家杜心武也在座,他怕万籁声有失误,就 亲自与刘百川交手,他们两人在比武后却结下了深厚的友谊。万籁声正是 在这可喜的情况下,遵照杜心武的旨意拜刘百川为师的。

刘百川除了给万籁声传授罗汉门拳法外,还传授了少林童子功与伤科 疗法。万籁声说,当年刘百川跟随杨澄云老和尚练对打,常常遍体鳞伤,杨澄云希望他学到的是真本领而不是花拳绣腿,所以在对打时并不手下留情。 有一次,刘百川拼出全力向杨澄云进击,老和尚倒退到墙根,突然推出两掌, 刘百川顿时跌出数丈之外,脑门撞上了井辘轿,昏迷不醒。老和尚连夜进山 涧,攀悬崖,采摘一种“泉果”的草药,为刘百川治好了伤。从那时起,杨澄云 开始传授伤科治疗技术。刘百川晚年即以此技养生度年。

刘百川不但武功超卓,而且重义气,讲武德,为世人所推崇。老和尚正 是察看到刘百川正直任侠,才把一身武艺传授给他。还赠他一条钢鞭,一把 单刀,嘱咐他遵守少林戒律,做个正派的人。刘百川始终没有违反师训。 1929年,万籁声参加上海举办的全国第二次武术擂台赛,已进入了前五名。 他心怀夺魁的雄心,准备拼搏。刘百川察言观色,即与杜心武、李景林等武 林长者一起,极力劝万不必因争名次而伤了武林的和气,终于避免了一场恶 战,给万籁声留下了很深的印象。20世纪30年代,万籁声任湖南国术训练 所所长,刘百川为顾问。

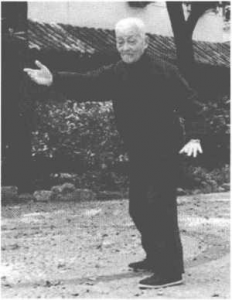

第五节 太极“万年青”:牛春明

牛春明生于1881年卒于1961年,是北京满 族人。1902年牛春明拜杨澄甫为师,由杨健侯 代子传艺,赐名,“镜轩"□ 1912年,牛春明在中 央公园襄助澄甫公授拳;1914年,在杨家武馆任 助教。杨健侯不但将杨家太极之拳剑刀枪及内 功心法倾囊相授,而且在晚年密授点穴之术。 1920年,牛春明南下宁、沪、杭,1925年授拳于浙 江兰溪、永康一带。1928年,杨澄甫任杭州国术 馆教务长,牛春明前往襄助。抗日战争期间,牛 春明避祸于乡间。1946年重返杭州,在开元路 37号设立牛春明太极拳社,1960年,有关方面为牛春明拍摄太极功夫纪录片 《万年青》。①

牛春明进入杨家之后,杨氏父子非常看重他,把太极的功夫毫不保留地 传授给他,他本人又比较能吃苦、练武又比较勤奋,因而他的功夫很快就大 有长进。杨健侯在自己晚年的时候,又传授给他了秘不外传的点穴功夫,牛 春明的手指特别强健因此肩臂肘腕和手指的功力已经炉火纯青,竟能用手 指代替刀子打开罐头盒,他的手指毫发无伤,非常了得。他的点穴术不但可 以防身御敌,还能治病救人。只是很可惜,他的师父杨健侯还没有来得及传 授解穴的方法就离世了。杨健侯辞世后,牛春明曾经边行医边寻访精于点 穴者来完成学业,可惜的是行走多年从未遇到精于解穴者。

牛春明是杨氏太极拳的忠实继承者和发扬者,还把自己行医的经验和 传授太极拳的经验相结合,运用太极的理论辅助治疗,在实践中取得了明显 的效果。形成了自己独特的体育疗法,受到了广泛的称赞。

牛春明打破陈规,坚持收徒时候不准送礼,所以跟他学拳的人很多,即 使是到老年的时候仍然每天都教拳。有时候还进行义务教拳,对生病学拳 的人关怀备至,特别是有些学生或者是职工患有慢性疾病的时候,能够通过 练拳使疾病得到痊愈。他经常自豪地说:“我虽是医生,给人治病却很少用 药,是以拳为主”。②

作为杨氏父子的亲传弟子的牛春明,随师傅学拳十七年,他的一生之中 有六十年都在练习和传授太极拳。在这一甲子的时间里他细心钻研杨式太 极,只练习杨氏一家拳术,因此他的太极拳最大限度上保留了杨式太极的质 朴和典雅。因此,牛春明对杨式太极拳的发展做出了很大的贡献,特别是在 太极拳的防身技击与祛病健身相结合的内功修炼方面,做出了不可磨灭的 贡献,牛春明老前辈所具有高尚的品行和炉火纯青的武艺,是值得我们这些 晚辈永远学习和纪念。

浏览5,503次