申华武术源远流长.是中华民族在长期生活和斗争实践中逐步 积累和发展起来的一项宝贵文化遗产,这在世界文化史上尚无先 例,可以说是中华民族独有的文化现象在中华民族五千年历史进 程中,武术作为独立的社会文化现象,是同中华民族文明的产生同 步的。中国传统武术伴随着中国历史与文明发展,走过了几千年的 风雨历程,有着悠久的历史和广泛的群众基础中华武术每•个拳 种大多具有百年以上的传承和发展史,以血缘家族或者师徒关系为 主要传承路径,各路拳种具有独特的技击风格和丰富的内容体系匚 武术与当地群众生活休戚相关,真实演绎了中轲蛾自古以来生产 生活、民俗民风的全貌以及布推动补.会进步和历史发展过程中不可 磨灭的丰功伟绩。

二、 中华武术的起源与发展

武术萌芽于原始社会时期,成形于奴隶社会时期,发展于封建 社会时期-在冷兵器时代,猎取食物、防身御敌、保家卫国、诸候 争霸以及反抗暴政的农民运动和朝代更迭发生的军事战争,为武术 的演进和发展提供了沃土。

(-)萌芽阶段

武术在我国有着悠久的历史,它的产生缘起于我国远古祖先的 生产劳动,远古祖先的生产劳动充满TASS;然的斗争,人们在狩 猎的生产活动中,产生了拳打脚踢、指抓掌击、翻滚跳跃等初级技

能.使用工具后逐渐积累了劈、砍、刺等原始形态的攻防技能。这 些原始.形态的攻防技能是低级的,还没有脱离生.产技能的范畴,却 是武术形成的基础(图1-1),

(二)逐步成形阶段

- 武术产生的背景原始社会末期,部落战争的频繁发生,进一步促进了武术的发 展。在部落战争中,远则使用弓箭、投掷器,近则使用棍棒、刀斧、 长矛,凡是能用于搏斗搏击的任何生产丁具都成为战斗的武器。在部 落战争中,战场上搏斗的经验也不断得到总结,比较成功的一击、一 刺、一拳、一腿,被模仿、传授、习练着,武术逐渐形成(图1-2)。

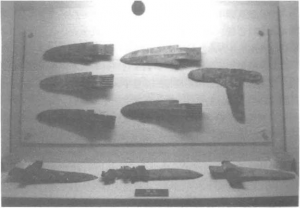

夏朝时,武术进一步向实用化、规范化发展.商周时期,出 现了 “武舞”,用来训练士兵,鼓舞士气。商周时期,众多小国 之间的战争频繁发生,军事斗争白热化,兵器在战争中发挥的作 用也愈发重要。伴随着冶炼技术的发明与发展,人类成功地制造 出了用于战争的青铜剑、青铜刀、青铜戟等。战争的胜利往往倾 向「拥有先进武器的一方,而这从反面加速了落后方武器制造的 速度与水平。由此,武器制造业的竞争大幕逐步拉开,此时武器 运用的主要目的在于杀戮,其内在的美感与审美价值尚未被充分 重视与发掘(图1-3)o

射箭在商周时期成为重要的社会活动形式,甚至成为社会教育 的重要组成部分.《诗经》中提到“射夫既同.献尔发功,发彼有的, 以祈尔爵”,说的是射箭作为一项比赛作动一展,失败者要接受罚 酒的惩处。在拳术方面,也出现了对于“拳” 一词的描写,《诗经》 中提到:“无拳无勇,职为乱阶。"人类历史上首次出现了 “拳” 一 词,意味着武术从萌芽走向逐步的发展

舂秋战国时期,-些较大的诸侯国,为了争夺土地、人口以及 对其他诸侯国的支配权,不断进行兼并战争,武术在战争中扮演了 重要角色。在诸侯争霸的过程中.大国兼并小国,诸侯国数目逐渐 减少,华夏民族和其他各族接触频繁,促进了民族融合,这极大地 促进了武术的发展。

- 武器的发展

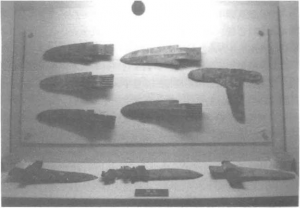

部落之间连年不断的争斗,加速r人类对于所使用武器的研发 与制作,从而无形中促进了人类战争工具的发展。夏代仍沿用石制 兵器.但有所改进,有了少量青铜兵器.到商代,军队使用青铜兵 器已较普遍,而」」.兵器种类增多,质量.大有提高,1953年,在河南省安阳殷墟出土的商代文物已有铜矛头、铜 勾、铜戚、铜刀、铜斧、铜簇等(图1-4)。另外.在山东省益都(今 青州)出土了商代的兵器铜钺、铜头玉矛、铜戈。西周兵器进一步 多样化.长兵器有戈、戟、钺、矛、斧等,短兵器则有刀、剑等。 这些兵器多为铜质,质地精良坚利

春秋战国时期.兵器迎来了更为广阔的历史舞台,冶炼技术从 青铜器发展到了铁器,兵器也从古'耐类发展到了铁制类,秩制兵器 的运用,是人类继使用青铜兵器以后兵器发展的又一个里程碑。兵 器的效用被进一步扩大,锋利程度提升,杀伤力大幅度提高,与人 类生活的关系也愈发密切。兵器的研发与制作工艺逐步提高,对兵 器外观美感的注重程度显著提升,对兵器所蕴含文化韵味的追求逐 步提高。

- 武术训练的开展

《史记》中记载了大量的关于氏族部落时期战争的场度与画面, 不乏对于战争工具的描写,提及的兵篇众多.如长矛、殳、戟、 刀、弓箭等。春秋战国时期的兵器,上要有矛、戈、戟等 戈是长 柄兵器中的一种,专门用于勾杀,为『使戈的勾部.在进行战斗时不 容易松脱,专门在位于长柄的卜雷戈基位置钻了一排孔里然后用绳 子穿过小孔绑在木柄上舂秋战国时期的兵器发展,集中体现在锋 刃方面的变化,柄与锋刃在结合方面更加牢固,而且长度也明显增 E春秋战国时期,车战向骑战过渡,贴身肉搏和近战更加明显: 当时的作战兵器不仅有长矛、戟、短矛、戈等一些短兵器得到广泛 使用,而且匕首、刀、剑等也被广泛应用,战争更是从力量格斗向 技巧、技术格斗方向发展。由于战争的频繁化,以军事训练为口标的武术训练得以广泛开 展,并成为各个国家国防建设的重要手段。士兵之间模拟进行徒手 的搏斗和利JIJ溶械的恪斗,成

为军事生活中的常态。民间传说中流 传着众多关于军事、兵器、战斗的传说,如干将莫邪制作宝剑的传 说、吴越争霸的传说等< 兵器的使用与不断演进,为武术的器械化 发展指明了全新的方向。战国时期的常备军成为国家军队的中坚力量,秦国称之为锐 士,魏国称之为武卒,齐国称之为技击c这些人都是通过严格程序 选拔出来的,具有较高的社会地位,享有较为优厚的待遇,例如魏 国规定选中军十者,仝家赋税都可以免除,并赐给•定田宅,频繁、宏大、激烈的战争极大地推动了武术的发展,推动了春 秋战国时期武术技击水平的提高。春秋战国时期是我国武术发展的 重要时期,为中华武术的发展奠定了基础。春秋战国时期已经基本 形成以肢体格斗为主的拳术和以兵器为攻防器具的技术体系。春秋 战国时期武术的重要特点是兵衿形态发展明显变化.技术更加成 熟,只是主要用于战争,而很少用等健身。春秋战国时期武术的主

要是在搏杀中杀死对方,所以在力量上十分强劲,这与当时的 尚武精神有很大联系,集中体现了这一时期武术发展的主要特点。

(三)完善发展阶段

在奴隶社会向封建社会转变的重要历史时期,由于阶级矛盾的 暇化以及频繁的战争,逐渐推动武术的快速发展,秦汉以来,盛行角 力、击剑秦朝的“罢讲武礼.为角抵”,便是对角斗活动的生动记 载秦朝依非强大的军事突江统一了六国,其赖以统一天下的最重 要的工具便是士兵,从陕西秦始皇陵兵马俑出土的文物中,可以窥见 当年秦军武装力量的强大与威猛。弓弩、刀剑、勾叉、斧钺、铠甲、 战车等一系列的武装斗争工具被发掘出来、兵马俑骨骼强健,姿态优 美,也充分显示了当时社会对于士兵强有力的体能活动的肯定与赞扬。汉代的攻防格斗术高速发展,并获得了社会各界的广泛喜爱。此 时的武术已经逐步展现出其内在的美学价值,人们对于武术内涵的追 求正在稳步上升,与武术相关的各种兵器也被赋予了神圣的意义与内 涵,武术相关的各种活动也在社会上逐步十展也&《史记》记载的 “鸿门宴”中,“项庄舞剑,意在沛公”便体现了以击剑为表演项目 的武术活动.《汉书》中对“搏”“击剑”等都有详细的记载,如“安 太子学击剑,自以为人莫及,闻郎中雷被巧,召与戏,被一再辞让, 误中太子”,就是讲太子与人比剑被刺的故事。曹丕在《典论》一书 中提到“余自幼学击剑”的话。至此,中华武术的发展已经显露出了 两个趋势:第一,以战争为目标的进攻格斗类的搏击、格斗动作的出 现;第二,以表现人与野兽、人与人之间肢体运动美感为目的的表演 性动作的出现。这成为中华武术最早表现出的两种基本趋势。隋唐时期,骑兵被广泛地运用到军事行动中,长矛成为骑兵使 用的最重要武器。更为重要的是“武举制度”的确立,使武术全血 获得统治阶级的认可,从而引领了中华武术的大发展宋元时期,以民间结社的武艺组织为主体的民间练武活动蓬勃 兴起。明清时期是武术大发展时期,流派林立,拳种纷显。拳术有 长拳、猴拳、少林拳、内家拳等几十家之多;同时形成了太极拳、 形意拳、八卦拳等主要的拳种体系,中华武发展到明清时期,日臻成熟,不仅积累了丰富的实战 经验,而产生了比较系统的武术理论,并与中华民族的传统文化 融会贯通*形成了博大精深的申华武术的化*成为中国五千年灿烂 文化的有机组成部分,到了近代,武术适应时代的变化,逐步成为 中国近代体育的有机组成部分。

三、中华武术的传承

中华武术是中华民族优秀文化遗产之一,也是中华民族对世界 文化做出的重要贡献,它在健身和技击、磨炼意志、提高人格修养

'等方俪都有良好的作用,颇受人们喜爱。据《诗经》《管子》《茹 子》《汉书》等古籍记载,我国早在公元前,包括器械在内的各民 族的多种武术就已形成,其内功修炼的一些具体方法,在医学典籍 《黄帝内经》中也有记载.至今传习,只不过现在还未能弄清与现 代武术有什么差异。然而,不管怎样,中华武术在华夏大地上代代 相传,成就了中华民族心理素质的一个部分,即尚武精神。而武术 的本体与尚武精神二者相互为用,使中华民族各家各派武术得以传 承、发展、演化和派生,名家辈出,代不失人.到了近代,已是种 类繁多,各具特色,蔚为壮观。

中华武术的传承多以血缘家族或者师徒关系为主要传承方式, 反映的是具有地域文化特色的传承技艺内容,具有健身娱乐、防身 御敌、保家卫国等重要价值中华武术是中华民族在长期生活和斗 争实践中逐步积累和发展起来的一项宝贵文化遗产,是一种独立的 社会文化现象,同中华民族文明同步产生,是维系中华民族生存和 发展的魂,承载中华儿女基因构成的魄。

单元二儒家学派与中华武术

齐鲁地域是中华文明的发祥地之一.自古以来在中华民族发展 史上具有重要地位。齐、鲁两国文化经过逐步融合到战国时期已初 步成为一个统•的文化实体,成为天下向慕的“礼仪之邦”。齐鲁 大地也是儒家学说的诞生地,济宁素有“孔孟之乡”的美誉,伏羲 氏、轩辕黄帝、少昊帝、舜帝等诞生在这里,中国历史上“五大圣 人”即至圣孔子、亚圣孟子、复圣颜子、宗圣曾子、述圣子思也都 诞生在这里.

一、儒家学派与齐鲁武艺

在人们的心目中,文化圣地是不会崇尚武力的,其实不然。圣 地人民素以淳朴忠实、勇敢尚义见称于史册,又以武强术高、武德 兼备而闻名于天下。作为北方文化重心的齐鲁文化,在文化的激荡 交融过程中兼容并蓄,吸纳了中原文化和燕赵文化的精华,酝酿出 诸多武术拳种文化,具体表现为拳种独特的内容体系、风格特征和 技术要求。

自古齐国崇武尚勇,养成了齐人粗犷、勇武、刚烈的性格;鲁 国则奉行礼制,崇尚伦理和秩序,民风谦逊礼让。但两国地域毗 邻,文化亦有共通之处,如重教化、尚德义、重节操等。在这样的 文化背景下,各拳种形成了独特的技术风格和文化交融。距孔子故里曲阜几十里路的汶上地区的文圣拳.受鲁国周礼文化影响颇重- 动作古朴稳健,无蹿蹦跳跃,五步之地就可练拳。该拳包括文功、 武功两部分,文功练习形式有盘膝、打坐、坐卧行走;武功分为功 法、单练、器械对练、实战等形式“此外,文圣拳动作配合呼吸, 式式讲究发力,习练多以长寿老人居多,有“八十出功,九十不松” 的说法,所以该拳又有“长寿拳” 一说。该拳中的文圣剑,匕字歌 云:“……快慢相间似游泳,能刚能柔君子剑.”“君子剑” 一词足 以体现文圣拳“尚德义、重情操”的思想

春秋时期,鲁国是文武兼重的中等邦国,奉行文武并治的治 国方针,鲁人作战以勇著称、以力闻名°孔子,名丘,字仲尼, 是我国古代最著名的思想冢、教育家、政治活动家,儒家学派的 创始人(图1-5) 孔(出生于武术世家,其父叔梁司为鲁国武 士,孔子身材高大,力大过人,不但义才冠世,还身怀绝艺,武 技高超,并且弟了成群,以“礼、乐、射、御、原 数”作为教 育弟子的主要内容,师徒传承-他教出很多武艺非凡的弟子,如 冉求、子路、有若等

孔了是--位武技全面的人,博•学多智,识兵晓或,并粘通射、 御、猎多种技能,尤以身材高大、力气过人而著称f•鲁国。孔子身 高九尺六寸,《列子》中记载:”孔子劲能招国门之关”,意思是说 孔子能够举起城门的门闩。古时候城 门门闩非常粗重,一人难以搬动,而 孔子能举起,足见其力量之强。据《礼 记•射义》记载,孔子射箭“观者如 堵墙”,不难想见其技艺。《论语•子 罕》中孔子曾对弟子们说“吾何执? 执御乎?执射乎?吾执御矣”,可见 孔子驾车和射箭技术必定不差。孔门 弟子中武技最高者,要算子路。相传 子路性勇而好斗.抱长剑术和技击,

能使斧、戟等多种兵器,武艺过人.后世常以他的名字作为勇士的 代称.孔门弟『中的公良孺、冉求、樊迟、有若等有过军事生涯, 显示出高深武艺-

孔子创立的儒家思想深刻影响了我国两千多年的封建统治.对 我国的政治、经济、文化产生了重要的影响 儒家思想是我国传统 文化与智悬的结品,是我国两千多年政治、经济、文化思想经过融 会贯通形成的思想综含体-

二、儒家思想对中华武术的影响

1国传统武木是中华民族在特定的历史环境和文化环境中创造

,发展起来的,深受中国传统文化思想的影响与耍陶儒家思想是 我国哲学中最丰富的,思想体系.来统治者推行的主流思 想:武术是中华民族古老文化遗产的重要组成部分,渗透着中华民 族独特的文化气息与思想智慧 儒家强调“仁义”“礼义”,“仁” 是儒家思想的核心。孔子认为.“仁者心有勇”“仁者爱人”,传统 武术的伦理思想中渗透了 “仁义”观念,武术作为中国文化的重要符号,也无法摆脱儒家思想的“束 缚”与“控制” °中华武术在不断的探索发展中,在一定程度上 选择r儒家思想作为其思想基础,这是传统武术发展自然选择的 必然结果。【代术有「儒家思想的文化内涵,才有了独具中华文化特色的文 化价值与魅力儒'家思想为中华传统武术确立了道德基准与行为规 范.这个道德基准就是“仁”,而行为规范则是“礼” 对于修习 者而言,首要的是要有高尚的道德情操,即要有“武德”,其次才 是武术的传习问题c修习者要习武以礼,事事讲礼,拜师、比武、 出师等,不离礼教;武术项目自身,也恪守着礼法与规矩,手眼身 法步,样样有规矩,这就是礼法的规范。儒家思想对于武术的更为深厚的贡献,在于“止戈为武”的“仁中华武术历史悠久,距离孔子诞生地100千米的梁山,与河南 少林、四川峨眉、湖北武当被誉为中华武术的四大发祥地,在历史 上享有盛誉'梁山是水浒英雄故事的发源地,是历代群雄啸聚,反 压迫、反剥削的地方,民间习武之风盛行C者无敌”境界。武术精神的最高境界是“止戈”,以“和”为贵 的和谐世界观展露无遗,这是儒家思想对中华武术文化的意义深 刻的厚礼与无尽贡献,也是中华武术博大精深、传承千年的根本 因素。儒家思想中的人生观是刚咂进取、奋斗不恩,对一武术练习 者而言,具有共识性。“冬练三九,夏练三伏”即是如此' 绵延 的历史忸河中,基于儒家文化中对个体道德准则的标准化要求, 传统的中国武术也构建起了相应的道德要求:武德一一尚武崇 德,德居武前。据史籍记载,梁山武术的源头最早始「隋朝末年梁山北4()千 米的斑鸠店,是唐朝开国功臣程咬金的故甲.梓咬令善川板斧、马 梢,曾聚众数打、保安一方,北宋年间,以晁盖、宋江为首的农民 起义军,以梁山为根据地,劫富济贫.除暴安良。从此高手云集的 水泊梁山,便名冠武林,威震天下。以宋江为首的英雄好汉.战前 练功,战后休整,经常到梁山北六T山建福寺与该寺方丈兀通互相切 磋,反复研习,后来鲁智深、武松、燕青、时迁、林冲等好汉到建福 寺出家为僧,形成了子午门功夫的雏形。南宋绍兴元年(1131年), 元通研习并创立子午门功夫。北宋末年,梁山好汉的武功绝技开始流 入民间,与梁山上著拳械交相辉映明末清初,梅花拳、佛汉拳等外 地拳种相继传入.梁山武术流派之多、传播之广、普及之深,以及历 史之悠久,在中国武术界是无与伦比的o 2014年7月,梁山武术入选

第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录推荐名单。因梁山地区与河南相邻,少林武术与该地许多拳种有着密切联 系,都表现为大开大含、注重力岸:,具有独门功法练习,如“梁山 武术”以水浒英雄命名的各种拳法和器械,像武松醉拳、林冲枪、 燕青拳、美I胜大刀、再智深禅杖、李逵板斧等.地理位置.对武术拳 种的产生和发展有着较大的影嗨,如义和拳的前身悔花拳是义和团 运动中具右标志性的拳种,而山东省级非遗项目济南梅花拳与河北 的梅花拳有着血缘关系;极具影响力的河南少林武术对山东省影响 颇大,其中影响最大的地区是鲁西南、鲁西地区。

仲桥距离孔了诞生地60千米,明朝抗倭名将,杰出的军事家、 法家、待人、民族英雄戚继光就出生在这里(图1-6) „戚继光 是将门之后,白幼随父习武,而其父与李氏查拳祖人关系甚密戚 继光以其高超的武艺和卓越的军事才华名扬天下,他还是一位杰出 的兵器专家和军事工程家。他改造、发明了各种火攻武器;他建造 的大小战船,使明军水路装备优于敌人;他富有创造性地在长城上 修建空心敌台,进可攻、退可守,是极只特色的军事工程

封建统治者的残酷剥削和压迫、政治腐败、赋税徭役繁重,加 之自然灾害和瘟疫频发,以及少数民族的入侵、宗教信仰冲突等多 种因素,致使齐鲁大地上发生了几百次农民起义和战争:占九州之 一的兖州距离孔子诞生地2()千米。东汉末年黄巾军起义,太平道首 领张角秘密组织活动,徒众达数十万人,遍布兖州、青州、徐州、 冀州等八州。初平三年(192年),他们破城杀官吏,与汉军激战于 兖州、东平、寿张等地,并杀了朝廷大将刘岱、鲍信等

距离孔干诞生地50干米的任城是李氏查拳的诞生地。杳拳于 清代康熙年间已在黄河流域盛传。乾隆年间,查拳已在山东的冠 县、济宁形成了三个不同的技术流派,而任城一派的形成或许更 早。经过历代拳师的辛勤传播和发展演变、从查拳的拳谱资料和 技艺传播的地域分析,冠县两氏查拳师承上的分途约在清朝雍正 年间,而济宁一脉查拳技艺的形成还要早些.济宁的杳拳,刚劲 有力,招式连贯,以济宁人李恩聚为代表.李恩聚,字会亭,同 族,生于清朝咸丰九年(1859年).李氏家族祖辈习武,尤精杏 拳、弹腿和捣捶"李恩聚自幼在其父李振圣的指导卜勒习苦练, 2()岁时,被河标营录为营官,后在父亲的支持下离家出走,寻师 访友,增进武功匚他在济宁厂设“锦源公永顺镖"” 1909年,

李恩聚52岁时被霍元甲聘为上海精武会教师.晚年在上海精武会 执教。

距离孔子诞生地7千米的汶上南旺镇流传一种占老而稀有的拳 法一一“文圣拳”。文圣拳是山东稀有拳种,又称五步架、杜家率、 神拳、长寿拳,是一种古老的传统拳术,,据传文圣拳为赵匡胤后代 将赵匡胤所习的老洪拳和文功静坐法相结合发展演变而来.文圣拳 是我国传统武术宝库中的一朵奇葩,被誉为Lil东省四大名拳之一. 在国家非物质文化遗产文圣拳传承人宋连洪先生与宋国旗先生、王 安林先生及门人的共同努力下,20()9年文圣拳被山东省政府列为省 级IF物质文化遗产保护项已 由于文圣拳中长寿老人甚多,有“八十 出功,九十不松”的说法,而一代宗师宋传平老先生,在1986年以 94岁高龄参加全国武术观摩交流大会,并获“雄师”金奖。他享年 104岁,故人们又称文圣拳为能使弱者强、强者仁、仁者寿的“长 寿拳”。

单元四武举制

一、 科举制度

科举制是我国古代通过考试选拔官吏的制度。在我国,科举制 从隋朝(一说唐朝)开始实行.['[至清朝光绪二十一年(1905年) 举行最后一科进,考试为止(世界上最后一届科举考试结束于1919 年的越南阮朝)o科举制首先是从文举开始的,选拔的都是经国治 世的文才,因此文举是科举制的主要组成部分。中国科举史前后经 历一千三百余年,成为世界延续时间最长的选拔人才的办法.曾经 涌现了数以百万许的举人和十多万名进士,而作为这个庞大知识分 子群体之巅峰的“状元”,则是屈指可数。

二、 武举制度

(-)武举制的起源

科举制是中国创造的一项人事选拔制度,武科举则是中国在军 事上选取武官的又一创举u武举制度创始于唐代,是中国唯一的女 皇帝武则人执政时期开始的,自此以后,武举考试为大多数封建王 朝所承袭,成为封建国家网罗武备人才的重要制度。武举主要选拔 将才,相对而言,其重要性不及文举,武举出身的地位也不及文举

公元7()2年,武则天下诏令天下诸州有练习武艺者,每年准明 经、进士举送,考试合格者授予武职,历史上第一次把武科放在与 进士、明经两科同等的地位。武则天令兵部主管武举。考生为六晶 以下文武官,三品以下五品以上勋官子弟,年满十八岁并已交纳 十三年“品子课钱”者;凡触犯令者、工商之子、州县衙门小吏, 不得参加考试。考试内容共有七项:靶射、骑射、步射、身高、相 貌、言论、举重(翘关)。通过考试录取身躯魁伟、应对详明、有 勇有才且可为统帅的举子。

唐代武举偏重于技勇,重点是马上枪法,而整个制度还不够完 备,只能说是武举的创制时期。从宋代开始,武举被纳入整个科举 体系之中,确定了三纳琴试的程序和外场考武艺、内场考策论兵书 的考试办法,武举制度臻于规整。宋代规定武举不能只有武力,还 要考问军事策略.比如孙吴(孙、子、吴起)兵法等。到了明朝时更 改为“先之以谋略,次之以武艺”,把军事谋略置于军事技术之上, 如果在答策的笔试中不及格,便不能参加武试。由于明代的军事职 位多半由世萌承袭,再加J1由行伍逐步提拔起来的,武举选将只是 个补充形式,所以,明代武举出人不多“

元代武举废止不行。武举的兴盛是在明清两代,特别是在清 代.明代武举创制甚早,但制度一直没有确定下来。清代情况大不 相同,重视程度大大超过明代。清军崇尚武功,尤精骑射,在其以 武力夺取天下之后,一改宋叫以文抑武的积弊,主张文武并m., iii 于国家大力提倡,武举制度日益严密,录取相对公正,因此,民间 习武者对武举考试趋之若瞥。清代武举考试前后经历25()多年,录 取进士近9 00()人,其规模之大是史无前例的。

清代武举各级考试,通常每三年举行一次,每科都有录取人数 定额和年龄限制。清代文科考生不拘年龄,老于场屋而终身无尺寸 进取者大有人在,8()岁以上还下考场的事情并不罕见。清政府对

这种人通常都要给予褒奖,无非是为吸引更多的士人把毕生精力 用在八股文上。但武科是有年龄限制的,规定武生、武举年龄超过 6()岁,地方不许发给参加乡试和会试的手续—道光二十六年(1846 年),安徽有个叫符成梅的武童生,以84岁高龄参加武乡试,居然 三场都应付下来。主持乡试的官员奏请皇帝授予职衔,道光皇帝以 “违例妄请”的罪名将报请官员革职,并下令将送考、收考的学政、 巡抚等一律“严加议处”。

清代武举依文榜程序,考试大致分四个等级进行。一是童试, 在县、府进行,考中者为武秀才。二是乡试,在省城进行,考中者 为武举人-三是会试,在京城进行,考中者为武进士。四是殿试, 会试后已取得武进士资格者,再通过殿试(也称廷试)分出等次, 共分三等,称为“三甲”。一甲是前三名,头名是武状元;二名是 武榜眼;三名是武探花。前三名世称为“鼎甲”,获“赐武进士及第” 资格。二甲十多名,获“赐武进士出身”资格。二甲以下的都属三 甲,获“赐同武进士出身”资格。

殿试的规格很高,一般由皇帝亲自主考。考试揭晓后,在太和 殿唱名,西长安门外挂榜,并赐给武状元盔甲,然后由巡捕营护送 武状元归第,炫耀恩荣。第二天,在兵部举行盛大的“会试宴”, 又赏给武状兀盔甲、腰刀等,赏给众进士银两等。清代科甲等级差 别甚大,同样是武进士,一、二、三甲的等级和荣誉却大不相同。 自然状元是出尽了风头,登第后的三天内,可以披红挂彩,上街夸 官,真所谓春风得意、风光十足。

殿试以后,通常立即由兵部授予官职。顺治三年(1646年)丙 戌科是清朝武举第一科,当时规定武状元授正三品的参将,武榜眼 授从三品的游击,武探花授正四品的都司。二甲授正五品的守备, 三甲授从五品的署守备。康熙年间又有变动,改为一半授营职,是 直接惜兵的官,另一半授卫职,是皇帝的宫廷侍卫。雍正五年(1727 年)规定,武状元授御前一等侍卫,武榜眼、武探花授二等侍卫。 再从二甲中选头十名,授三等侍卫。其余全在兵部注册授予守备等营职,雍正以后各朝武进士的授官情况还有一些变化,不过所授品 阶基本上以康熙时定制为准,没有太大的变动.所谓武举基础,可从两个方面认识,一是尚武风气,二是文教 水平。河北省武状元最多,武榜眼、武探花也比别的省多,这与河 北省武风素盛分不开。正因为河北省武风基础好,所以清朝对河北 省特别重视.乡试名额总比他省给得多。陕、甘二省古多名将.尤 其是甘肃,虽然经济、文化都比较落后,但自来“人材健壮,强勇 者多,骑射娴熟,胜于他省”,康熙年间平定“三藩之乱”中的名 将张勇、赵良栋、王进宝、孙思克都出在陇右,所以清朝对陕、甘 二省总是另眼相看

一、世界非物质文化遗产保护

2003年9月29日至1()月17 B ,联合国教育、科学及文化组织 (简称教科文组织)大会在巴黎举行第三十二届会议,我国教育部 部长周济率领中国代表团出席.

该次大会参照现有的国际人权文书,尤其是1948年的《世界人 权宣言》以及1966年的《经济、社会、文化权利国际公约》和《公 民权利及政治权利国际公约》两个公约;考虑到1989年的《保护 民间创作建议书》、20()1年的《教科文组织世界文化多样性宣言》 和2002年第三次文化部长圆桌会议通过的《伊斯坦布尔宣言》弥训 非物质文化遗产的重要性,认为它是文化多样性的熔炉,又是可持 续发展的保证;考虑到非物质文化遗产与物质文化遗产和0然遗产 之间的内在相互依存关系,承认全球化和社会变革进程除了为各群 体之间开展新的对话创造条件,也与不容忍现象一样,使非物质文 化遗产面临损坏、消失和破坏的严更威协,而这主要是因为缺乏保 护这种遗产的资金;意识到保护人类非物质文化遗产是普遍的意愿 和共同关心的事项,承认各群体(尤其是土著群体)、各团体、有 时是个人在非物质文化遗产的创作、保护、保养和创新方面发挥着 重要作用,从而为丰富文化多样性和人类的创造性做出贡献;注意 到教科文组织在制定保护文化遗产的准则性文件,尤其是1972年的 《保护世界文化和自然遗产公约》方面所做的具有深远意义的工作; 还注意到迄今尚无有约束力的保护非物质文化遗产的多边文件;考 虑到国际上现有的关于文化遗产和自然遗产的协定、建议书和决议 需要有非物质文化遗产方面的新规定有效地予以充实和补充;考虑

浏览1,034次