《易筋经》在明末少林拳发展的关键时刻,吸收了道教的气 运学说,讲呼吸吐纳、守中积气、采咽阴阳、修炼导引,形成了 一套配合少林刚猛拳风的内壮理论与内功功法,当然很快就奠定 了它的典范地位。

但这种融合事实上是强水火于一冶,非常困难。《易筋经》 也未能达致完美融会之境地,其理论与功法均有不少破绽。

先说功法。《易筋经》吸收道教功法时,混采了好几种不同 的路数,例如守中积气是一种,服咽日月精华的服气论又是一 种,二者并不相同,经文兼取之,何者为正、何者为辅?守中固 然可解释为禅定,服食日月精华又与佛教思想何干?此即为其疏 漏之处。

《易筋经》各本又多有《内运入火候歌》《行功要诀》。此纯 是内丹法,又与服气论、积气论迥异。重点在于“颠倒阴阳,更 转互属”,添水返火、运用铅气。且行功只在子午,要以河车逆 运坎水上昆仑,共运三十六度,企求五气朝元。若用此法,则大 谈服食日月精华、揉打搓洗,便归辞费。抽添水火、气贯泥丸, 又与内壮神勇有何关联?《易筋经》兼收并蓄,而不知实自陷于 左支右细也。

又,道教丹法中是有歧途、有旁门的。所以道教炼丹之士 称好的炼丹法为金丹大道;不好的丹法,例如借助性交与采阴补 阳者,便被称为泥水丹法。《易筋经》援用了道教炼丹术,却对 此无力检别,只说功夫若成之后,“修身坚壮,不畏饥寒,房战 取胜,泥水采珠,犹小用耳。修仙成佛,要不外是”(《易筋经 意篇》)。它认为这只是功夫高下之分,殊不知修仙之法与阴阳 采战乃是两条路,功夫并不相同。古修房中术者,固然有以性交 为登仙秘径者,但炼内丹之法,大兴于宋元,尤其北派全真教均 为出家道士,焉能以阴阳采补或房中征战为说?故内丹家说龙虎 交媾、阴阳配合,主要乃是以一身内气而说。即使是东派男女双 修,亦与房战采补者不同。《易筋经》不知此中分判,误为一谈, 可谓大谬。

不仅如此,《易筋经》因正面肯定房战采珠之功效,竟发 展出了锻炼阳具之法。教人攒、挣、搓、拍睾丸;咽、摔、握、 洗、束、养阳具。洗,指用药水烫洗。束,指用软帛束之勿屈。 练之久久,阳物便刚强了,“虽木石铁锤亦无所惴”(《下部行功 法》)。海岱游人说在长白山曾逢一西羌人即曾习此功夫,可以 “以长绳系睾丸,缀以牛车之轮,曳轮而走,若驰也”。现今市井 间有号称全真气功之“九九神功”,练的就是这类系睾丸、吊阴 茎的功夫。这种功夫跟武术有什么关系?无非乞求增强性能力罢 了!故《易筋经》以此自诩:“以之麋战,应无敌手。以之延嗣, 必种元胎。吾不知天地间更有何乐大于是法者! ” “设欲麋战,则 闭气存神,按队行兵,自能无敌。若于应用之时,加吞吐呼吸之 功,更精神百倍,气力不衰,昼夜不寝、数日不食,亦无碍矣。”

它如此沾沾自喜其壮阳神效,是否恰当呢?若真是达摩传经, 授予少林寺僧,当然不会谈这一套,也用不着这一套。且这种功法 中显示的性态度,是以性为天地间之至乐,以昼夜不寝不食地性交 为乐事,更非僧人习武者所宜有。所以像这些地方,明显的是为它 所吸收的道教功法所误,不及检别,因而误入歧途①。

经中功法其他妄谬之处,颇与此有关,如《无敌神功密法》 教人“两脚盘坐身项直,双手捧托肾囊前。……此段为运气到茎 卵功夫”。宣统三年梁子瑜刊全图《易筋经》则引高子曰:“握固 二字,人多不考,岂特闭目见自己之目、冥心见自己之心哉?趺 坐时,当以左脚后跟曲顶肾茎跟下处,不令精窍泄云耳。”此皆 妄谈,乃读丘处机《大丹直指》而误者。

形成这类混淆与错误,或许也不能归咎于古人造作经论时思 虑欠周,而应考虑其时代风气。宋元以来之道教丹法,本来就有 三教糅合的性质;以长生为命功,以释家明心见性为性功,而讲 性命双修,更是普遍。故往往仙佛合言,混无生宗旨与长生久视于一炉。《易筋经》就显示了这种理路。《内运周天火候歌》说:

易筋经,炼气诀。……定气凝神锁心猿,两手插抱

趺足坐,识得先天太极初,此处辨识生身路。冥目调息 万缘定,念念俱无归净土。……此是神仙真口诀,君须 牢记易筋经。

既归净土,又成神仙,口气与《易筋经意篇》说“修仙成 佛,要不外是”相同,都是仙佛合说。而在实际功法操作中,则 是以修仙为成佛的。

此种形态,自宋以来已渐形成,至明末而大盛。如颜元就 批评他家乡“万历末年添出个黄天道” “仙佛参杂之教也” “似 仙家吐纳采炼之术,却又说受胎为目连僧,口中念佛”(《四存 编•存人编》)。黄天道,亦以炼成金刚不坏之体,撞出轮回为 说;也每日三次参拜日月;也主张双修法,均与《易筋经》有 相同之处。同在天启年间的道教伍柳派伍冲虚所著《内炼金丹 心法》,成于一六二二年,增注本刊于崇祯十二年,改名《天 仙正理直论增注》,更是说:“天仙,佛之至者也。”其弟子柳 华阳《金仙证论-禅机赋第十三》则云:“恐后世学禅者不明佛 之正法,反谓吾非禅道,故留此以为凭证耳。”也以仙佛合宗 自命。《易筋经》处此时会,援道入佛,欲修命以成佛,也是 可以理解的①。

此外,我们在前面曾经谈过,明清朝时期一些民间教派常习 武练气。这些民间教派,都是混糅三教义理而成的,直至晚清均是如此。如道光年间,扬州“周星垣,号太谷,能练气辟谷…… 遨游士商大夫间,多心乐而口讳之,积中师事久,颇得其术,太 谷门徒寝盛”(《山东军兴纪略》卷二十一《黄崖教匪》)。“宿州 张义法者,从永城魏中沅学弹花、织布两歌,皆邪教之隐语。又 令盘膝静坐,名为’坐莲花’;两手捧腹,名为’捧太极’;一 日三次,默诵咒语,名为'三省功夫(《金壶七墨》浪墨卷四 《教匪遗孽》)。光绪年间,“霸州城西鱼津窝村,有……密密还乡 道教门,即白莲教门也。该教宗旨,恭敬孔子、老君、佛,吃长 斋。……日日坐功运气,望死后往西方乐土,成仙作祖”(《拳时 北京教友致命》卷八,北京救世堂一九二。年刻本)。又光绪间, 有“一灶香”教。该教创于明末,“以敬佛为宗旨,不杀生,不 害命,吃长斋,焚香,日日坐功运气,其经向望死后脱下皮囊, 往西天成仙作祖,为乐境也”。

这些教门,有两方面与《易筋经》关系密切:一是它们都属 于混淆佛道,甚或混糅三教之世俗宗教形态,其教义取便流俗信 从,故理论都不严密,也不深刻。错谬之处,往往而有。即使不 错,理境也不高。《易筋经》也有这种现象,重在可以实用奉行, 而非造论之幽玄精密。

其次,这些教派,常被官方或正统人士定义为“邪教” O除了 教义未尽正宗之外,这些教派动辄舞拳弄棍、练气习武也是一个极 普遍且重要的因素。因此,它呈现的是一种宗教、炼气、习武混合 的状态。而《易筋经》所显示的,也就是这个样子。假若我们记得 “火烧少林寺”的传说,则这种类似性就更为有趣了。

少林寺在清朝事实上并未被火烧掉。但那是历史上的事。在 武术界,少林涉及天地会反清复明大业、少林寺被烧、少林五祖 逃出、分别创立洪拳等等,则是各门派心目中传承已久之另一事 实。这些武术派别,奉达摩为祖师,谓其艺皆传自少林,似乎也 不能说他们都是神经病,明明没有的事还相信得如此诚笃,明明 没有的人物偏要供来做祖宗。假若《易筋经》跟那些民间宗教 一样,也有一个教团,用这样的功法来教其教民,将宗教、习 武、练气合而为一,以致传其艺者均自称少林门徒,以致朝廷忌 惮而剿灭之,不是也很有可能吗?不是比说练武的都是神经病更 合理吗?只不过,这个名唤少林的教团,未必即是嵩山那座少林 寺。我们看这些故事,均自称为南少林;包括叙述达摩授艺的部 分。如尊我斋主人编《少林拳术秘诀》云“少林技击,以五拳为 上乘。……五拳之法,传自梁时之达摩禅师。达摩师由北南来”, 亦谓达摩是到南方授拳,岂不分明告诉别人:此少林非彼少林, 此达摩非彼达摩吗?达摩,释典通作“达磨”,此则皆称“达 摩”,也有暗示畛域区隔之意。

这是一种推测。另一种可能性的考虑,则是从明末另一本拳 经觅线索。那就是乾隆四十九年(一七八四年)曹焕斗整理出版 的《拳经拳法备要》。

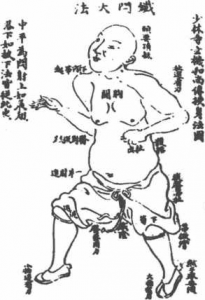

此书实为两书。《拳经》为张孔昭撰,《拳法备要》则系曹氏 自著①。张氏约为康熙时期人,其谱中有“少林寺玄机和尚传授 身法图”,似其法本诸少林,后来张鸣翳、张孔昭等转益多师, 又颇有自得之处,固已迥非玄机和尚传授之原貌,但渊源本于少 林,应是确实不诬的。据其所述,则明末少林寺拳勇已著盛名, 亦有传授,流布四方,所以《拳经》中已出现“拳法之由来本于 少林寺”之说。把宋太祖长拳、温家七十二行拳、三十六合锁、 二十四弃探马、八闪番、十二短、李半天之腿、鹰爪王之拿、张 敬伯之打,统统溯源于少林。这些武术,其实均为《纪效新书》 上的记载。可是在戚继光的叙述中,它们是跟少林寺棍法齐名 的,并非源出少林。可见明末清初,少林拳勇声名渐著之后,少 林徒众张大其说,高自标置,自居为武术宗祖,把各家武术都讲 成出自少林,已成为一种风气。

的,并非源出少林。可见明末清初,少林拳勇声名渐著之后,少 林徒众张大其说,高自标置,自居为武术宗祖,把各家武术都讲 成出自少林,已成为一种风气。

而事实上,广泛吸收各界长处,才是此刻少林拳发展的真 相。例如《拳经拳法备要》中有醉八仙拳,号称“此乃拳家之 祖,从此化出”。佛教少林拳法,缘何而取义于醉八仙?僧家戒 酒,又不奉八仙,此类拳法,自是汲取自异教而来。拳法中又有 “走盘太极八步全图”,又讲阴阳、冈愫、借力、偷力,此均与佛 理无涉,而是近于道家的理论,与其拳法有醉八仙相似。

此书亦已提到气的问题,《提劲运用之法》云:“大凡运劲之 法在乎气,而气之虚实全凭小腹下运之。盖周身运量,气为之 先。若气不在小腹而在上胸,此上实下虚。”把力量归原于气, 气力则要由腰转出。另有《气法指要》云:

紧闭牙关口莫开, 口开气泄力何来?须知 存气常充腹,煞手休将 气放怀。回转翻身轻展 动,灌通筋骨壮形骸, 终朝练习常如是,体质 坚牢胜铁胎。

这种气法,便很像 《易筋经》所述导引法。足 证少林拳法在明末清初确 是朝结合气论、道教思想、 道教导引法之方向发展的。 佛、道、武,混而为一。

这也是一种“三教合一”,只不过,含有不少混淆与疑难,不可 不辨。

《易筋》《洗髓》二经,武学界仰若泰山北斗,传习者多,深 自秘惜者尤夥,影响至为可观。但传习诵法者,或不知其来历, 或不明其功法之底蕴,或不辨其谬,更勿能审其于武术史思想史 之意义,矜习遗编,诧为奇术,聊资稗贩而已。

以民国十八年张庆霖所著《练气行功秘诀内外篇》考之。其 书金一明序,谓其为少林衣钵,推崇曰:“练易筋者,不能比其 神;练洗髓者,不能知其妙。”作者张庆霖本人亦于内篇第十一 章《气功歌诀秘抄》,亦即全书结尾处,抄录《内运火候篇》《无 始钟气篇》《四大假合篇》《凡圣同归篇》《物我一致篇》《六六还 原篇》,然后说:“本歌诀已极气功之能事,酣畅淋漓,毫无所讳。 其法与《易筋》《洗髓》两篇大同小异。至其道,则又高出《洗》 《易》万万也。是均在有缘学者熟烂于胸中揣摩之矣。”又说:“易 筋经《洗髓》诀,蒋竹庄家藏刻本中有,.但不及涵芬楼手抄秘籍 录中之详而雅。至本诀则为秘抄,从未见刊行过。”

其实这六篇歌诀,第一篇即在《易筋经》中;其余五篇,则 为《洗髓经》之文字。张氏谓其“从未刊行过”,又夸称其法高 出两经万万,真乃天大之笑话。蒋竹庄家藏本,便录有此数篇歌 诀全文,张氏盖根本未曾寓目。涵芬楼秘籍抄本,则确实较蒋藏 本篇“详”,但所多出来的,乃是《退火法》及《服药十锦丸》 《五生丸法》《五成丸法》《十全丸法》《便方》《平起服法》《平起 洗法》等药方,又何尝“详而雅”?此即可见张氏大言欺人,非 于《易筋》《洗髓》两书毫无所悉,即是阴窃其说,复张扬谓能

胜于二经,以惊俗耳、以骇俗目也。

此书有段祺瑞、金一明序。段氏非此道中人,或不娴仙佛武 术之事,金一明则为武术大行家,曾著《中国技击精华》《武当 拳术》《武当三十二式长拳》《练功秘诀》等书,乃竟随声附和, 不知张氏此书不仅所抄录者即为两经之歌诀,其所述功法亦衍两 经之绪,诚可怪叹!

又,宣统三年梁士贤辑刊《全图易筋经》,仅录第一套十二 式、第二套五式、第三套五式,共二十二式。附青莱真人八段锦 坐功图八式、陈挎功图二式。则是只以八段锦视《易筋经》,可 谓管中窥豹,未见全貌。

萧天石《重刊易筋洗髓二经例言》则说二经“为学佛坐禅之 基先功夫” “洗髓之于禅定,尤为重要,由此而入,方是坦途”。 殊不知依二经之意,易筋洗髓均须运用禅定功夫。故非二者为学 之称(《校礼堂文集》卷廿五)? 《易筋经》乾隆间只有抄本,《洗 髓经》时代更晚,是依附《易筋 经》而造者,幻中出幻,乾隆间 岂能遂有刻本?故此亦皆大言欺 人而不识刊印之源流者也。书中 又附所谓“易筋甩手功真传”, 云出道教《青城秘录》等书。 按:将此类功法与《易筋 经》合刊,固足以供读者参证, 使知《易筋经》与道教养生功法 之关联;然甩手仅为养生之用, 与《易筋经》之为武技内壮者功 用殊途,恐不宜牵合。至于练 易筋功时,“须绝对断绝房事。……期满后,亦以少亲房帏为上, 能行而不漏者亦然”云云,以此悬为厉禁,而实乏根据,经中毫 无证案,乃萧氏虚声恫吓以增人信此功法耳。

按:将此类功法与《易筋 经》合刊,固足以供读者参证, 使知《易筋经》与道教养生功法 之关联;然甩手仅为养生之用, 与《易筋经》之为武技内壮者功 用殊途,恐不宜牵合。至于练 易筋功时,“须绝对断绝房事。……期满后,亦以少亲房帏为上, 能行而不漏者亦然”云云,以此悬为厉禁,而实乏根据,经中毫 无证案,乃萧氏虚声恫吓以增人信此功法耳。

蔡雨良另由栖霞山老道处得一两经合抄本,一九八一年由 台湾真善美出版社印出。较萧刊本多《推演易筋洗髓内功图说》 《增广易筋洗髓内功图说》《易筋洗髓支流汇纂》《内外功集成》。 易筋之学,流脉颇可考见,可谓洋洋大观,裨益学林,不为无 功。但刊印其书,旨在“发扬仙学”,提供给“有志性命双修者” 研究,则误矣。《易筋经》本来乃是吸收道教导引运气炼丹之说, 以发展武勇搏击之术;此则遽以其言导引运气炼丹,而奉之以为 成仙养生秘谱矣,岂不谬哉!

武术界所传,别有五台山灵空禅师《全图练软硬功秘诀大 全》一种。凡总论、练软硬功秘诀、练功印证录、练功治伤秘方 四章。所指软功,乃朱砂掌一指禅之类;硬功,乃金钟罩铁布衫 之类。其法实均由《易筋经》所述搓揉、药洗、努气生力、以手 插豆之法发展而来。其用药洗手之药方亦然。第一章第六节并述 《涵虚禅师练功学技谈》,可知该书所论功法与少林《易筋经》膛 向相通,渊源正不可掩。但区分武功为内外两类,云:“内功主 练气,趺坐习静,与道家之导引术约略相似。外功主练力。”则 是将内外打为两截,非以内功为筋骨力量之助。又述练外功之 法,为“先练皮肉,次则练筋骨。皮肉筋骨既坚实,更进而练习 个部之实力,实力既充,然后更进而练习运行气力之法。练皮 肉,用搓摩之法;练筋骨,用八段锦;练各部气力,用努气生力 法,兼用石锁铁杠等器械之助,均与《易筋经》同,然次序颠倒 了。《易筋经》是以气为主,充气于内,以壮筋膜血骨,再练皮 肉。灵空禅师此法,则有外无内,虽衍《易筋》之绪,而实失其 真传①。

也就是说,《易筋》《洗髓》,地位虽高,真赏殆罕。无论仙 学抑或武学,承流接响者固不乏人,但误解既多,或虚饰而增 华,或变本而加厉,或源远而歧,或流别而分,殊难使人明其来 历、知其底蕴,于明清之际佛、道、武学参合之迹,尤难考案, 故本文粗发其凡,以俾考览。

论武术者,莫不称少林、武当。少林以达摩为初祖,武当则 奉张三丰。两说均属依托,而且依托的年代都起于明末。

达摩驻锡少林,传《易筋》《洗髓》两经,说见伪托李靖、 牛皋两人为《易筋经》所撰的序。张三丰的事,则见于黄宗羲所 作《王征南墓志铭》,云:

有所谓内家者,以静制动,犯者应手即仆。故别少林为 外家,盖起于宋之张三丰。三丰为武当丹士。徽宗召之,道梗 不得进。夜梦玄帝授之拳法,厥明单丁杀贼百余。三丰之术, 百年以后,流传于陕西,而王宗为最著。温州陈州同从王宗受 之,以此教其乡人,由是密传温州。嘉靖间,张松溪为最著。 松溪之徒三四人,而四明叶继美近泉为之魁,由是流传四明。 四明得近泉之传者,为吴昆山、周云泉、单思南、陈贞石、孙 继槎。皆各有授受。……思南之传,则为王征南。……凡搏 人皆以其穴,死穴、晕穴、哑穴,一切皆如铜人图法。

本文首先提出内家拳起于张三丰之说,并注明其传授源流。 张松溪事,又见雍正年间曹秉仁《宁波府志•张松溪传》,也说 其法起于张三丰。但显然曹氏此文即依据黄宗羲的叙述而来,故 黄文为最早说内家拳与张三丰有关的文献。

但宋代这位张三丰,是位名不见经传的人物,宋元亦无任 何人谈过这么一号人物。因此徐震《国技论略》认为黄宗羲大 概是弄错了。《明史-方伎传》里有一位“张全一,名君宝,张 三丰……与其徒游武当山,创草庐居之。明太祖闻其名,于洪武 十四年遣使觅访而不得”,黄宗羲误把此归为宋徽宗时事,所以 才出现一位宋代的张三丰(上编《辨伪-辨黄宗羲王征南墓志铭 有关张三峰时代之误》)。沈寿《太极拳法研究》则认为《王征 南墓志铭》《张松溪传》所说的都是“张三峰”而非“张三丰”, 后人将峰改为“曾”或“丰”,才会跟明初那位武当道士混为一 谈(一九八四,福建人民出版社,一。四页)。黄兆汉《明代道 士张三丰考》也说:“宋代是否有一位技击家张三峰不可确知。若 有,则自然不是元末明初的张三丰。我们所讨论的张三丰大概是 不懂技击的,因为在我读到的张三丰的文献里也没有提到他懂技 击的。这个技击家张三峰亦可能只是伪托。”(一九八八,学生 书局,一之四)Anna 则推测做此依托的人就是张松溪, 见 A Taoist Immortal of the Ming Dynasty: Chang 收 入 Wm. Theodore 编 Self and Society in Ming Thought ( 一* 九七 O , 哥伦比亚大学)。

按:张三丰在明初是位传奇人物,其传说越来越多,时代也 就越推越早。如陆深《玉堂漫笔》、何乔远《名山藏》都说他是 金朝人,且说他曾在宝鸡县金台观修炼,弄得后来清朝修《陕西 通志》《凤翔府志》,民初修《宝鸡县志》时也都如此说。黄宗羲 讲张三丰内家拳百年后流传于陕西,即是跟这个传说有关的。同

时,以上两本书也提到了另一个 传说,说张三丰是元朝初年人, 元初曾与刘秉忠同师于沙门海云, 陆西星《张三丰传》便相信了这 个说法。陆氏乃道教内丹东派之 大宗师,他既采信此说,其说在 道流中必已极为流行。此时,张 三丰已是元初人了。徐祯卿《异 林》更推而上之,说有位张剌达, 曾为成祖所访,又说他“相传是 宋人”,曾至华山谒陈挎。张剌 达,与张三丰之号为遗遢道人的 “避遢”音近,故世又以张为宋代 人,曾见过陈挎。

这就是明代张三丰故事越增 衍越繁富、越传年代越早的状况。 技击家依附于这位传奇人物,以

神化自己的拳技,也起于这个时 张三丰像

代。嘉靖间的张松溪,或活动于天启崇祯间的王征南,都可能 是依托者。虽然如此,依托也有依托的原则。技击家所说,均 言张三峰,以自别于丹道家之言张三丰。丹道家论张三丰,俱 如黄兆汉所说,是“没有提到他懂技击的”,张三丰只不过是 一位避遢游戏人间的神仙罢了。“张三峰”与“张三丰”之不 同,恰如“达磨”与“达摩”。禅宗文献,通称“达磨”;技 击家依托,则称“达摩”,以别畛域。后人再予混一之以后, 这个区分便荡然了。

张松溪之术,今已不可考。《宁波府志》所载,摭拾传闻, 未必可据。可确考者,厥为王征南。

征南之法,黄宗羲强调其“以静制动,犯者应手即仆”,又 说他“凡搏人皆以其穴。死穴、晕穴、哑穴,一切如铜人图法”。 似乎一是说他应付攻击时擅长借力使力,以静制动;二是说他攻 击时着重打穴;三是说他打穴时是将医学上以铜人认穴的办法挪 用于技击,故穴有可晕可哑可死之分。

黄宗羲之子黄百家曾从王征南习艺,述其学尤详于宗羲。 “略谓其法有五不传:心险者、狂酒者、轻露者、好斗者、骨柔 质钝者。有应敌打法名色若干:长拳滚砍、分心十字、摆肘逼 门、迎风^扇、异物投先、推肘捕阴、弯心杵肋、舜子投井、剪 腕点节、红霞贯日、乌云掩月、猿猴献果、绢肘裹靠、仙人照 掌、弯弓大步、兑换抱月、左右扬鞭、铁门闩、柳穿鱼、满肚 疼、连枝箭、一提金、双架笔、金刚跌、双推窗、顺牵羊、乱抽 麻、燕抬腮、虎抱头、四把腰等。”

所谓应敌打法名色,就是后来所说的招式。用于应敌,故 应属散手。招式串连,则为套路。王征南之拳,又有六路与十段 锦。六路歌诀云:“佑神通臂最为高,斗门深锁转英豪。仙人立起 朝天势,撒出抱月不相饶。扬鞭左右人难及,煞锤冲掳两翅摇。” 十段锦云:“立起坐山虎势,回身急步三追,架起双刀敛步,滚斫 进退三回,分身十字急三追,架刀斫归营寨,纽拳跟步势如初, 滚斫退归原路,入步韬在前进,滚斫归初飞步,金鸡独立紧攀 弓,坐马四平两顾。”

对这些歌诀,黄百家有注释甚详。其中可以看出来王氏很重 视斫法。斫法为其三十五种练手法中第一种。百家并说:“拳家 惟斫最重。斫有四种:滚斫、柳叶斫、十字斫、雷斫,而先生另 有盘斫,则能以斫破斫。此则先生熟久智生,划焉心开而独创者 也。”对之推崇备至。可是何谓斫法,至今殊难明了。大概属于 掌劈,故形容如刀斧之斫。柳叶斫,也可能类似后来拳家所谓柳 叶掌。但滚斫、十字斫、电斫、盘斫之法,终不得而知。

王氏所击穴法,据黄百家说有死穴、哑穴、晕穴、咳穴、膀 胱、虾蟆、猿跳、曲池、锁喉、解颐、合各、内关、三里等。综 合其法,则有五字诀法为敬、紧、径、劲、切。

王征南这套拳法,只有黄百家这一位传人,但百家后来并未继 续学拳,所以说:“先生之术所授者唯余,余既负先生之知,则此术 已为广陵散矣。”号称传自张三丰的内家拳,至此业已失传。

张三丰武学之再现于江湖,是与太极拳相关联的,时间则在 清末。

万本太极拳谱(因抄在万县兴隆街裕兴昌印的十行纸上,故 称万本)所录王宗岳《太极拳论》之后,加了行注语云:“左系武 当张三丰老师遗论,欲天下豪杰延年益寿,不徒作技艺之末也。” 杨澄甫《太极拳使用法》(一九三一,文光印务馆)、陈微明《太 极拳术》(一九二五,上海中华书局)、徐致一《太极拳浅说》 (一九二七,上海文华图书印刷公司)均抄录了这段话,而改为 “武当山” “张三丰”。可见太极拳本于张三丰,已成为这些拳师 的“共识”,陈微明《太极答问》且说太极拳可断定是张三丰所 传无疑。

陈微明之说,唐豪曾有驳议,认为王征南拳法与太极拳名色 显然不同,不能混为一谈(《少林武当考》下编,五)。另外,光 绪七年李亦畲《太极小序》及抄王宗岳《太极拳论》都不作此依 托,反而明言“太极拳不知始自何人”。唐氏也论断:“太极拳附 会于张三丰,乃光绪七年以后事。”(《行健斋随笔》)

考王宗岳《太极拳论》,万本作《山右王宗岳先生太极论》。 我认为这个篇题是较妥当的,因为这篇文章只是王宗岳对自己拳 术的阐明,以“太极者,无极而生,动静之机、阴阳之母也”来 说明拳理。并不意味这套拳就叫太极拳。所以底下说:“长拳者, 如长江大海,滔滔不绝也。”李亦畲抄本才在“长拳者”上面加 上“太极拳,一名长拳,又名十三式”,李氏姨甥马印书抄本同。 但仍无“太极拳”三字。其余万本、陈微明本、徐致一本、杨澄 甫本则都没有这一段。可见王宗岳 说拳理,固然由太极讲起,以说八 卦五行,但其拳本应称为长拳。现 在通行的太极拳,传自河南陈家 沟,亦与山西王宗岳无关,更不用 说王氏拳论与武当张三丰原本也是 毫无关系的了。

太极拳出现甚晚,陈长兴 (一七七一* ~ 一八五三)、杨露禅 (一七九九~ 一八七二)之后始显 于世,光绪间始大盛。兴盛之后, 推源溯祖,也是越扯越远。许禹生 《太极拳势图解》甚至提出了唐许 郑孝胥题字 宣平、武当道士李道子以及张三丰 所传诸说。其中讲张三丰的部分,云:“元世祖时,有西安人王宗 岳者,得其真传,名闻海内。”不知王宗岳乃乾隆时山西人,咸 丰时人武霁宇始获其拳谱,其弟武禹襄因学拳于杨露禅,始将 此谱传出,跟张三丰何干?王氏也非元世祖时人。此即可见太 极拳家推源溯始时,有将一切久远化的倾向。论张三丰如此,论 王宗岳也是如此。

但自光绪初年有人把王宗岳《太极论》说成是“张三丰老师 遗论”,并逐渐获得太极拳师们的认可后,太极拳与张三丰的关 系越来越被坐实,竟形成了武学上的武当派。金一明一九三。年 出版《武当拳术秘诀》,论列了武当拳术源流、张三丰生平事迹 与内家拳之名称及其源流、内外两家拳术不同点等。狄兆龙、高 飞一九六。年又出版《武当秘传八卦掌》。一九八五年湖北丹江 口市更创办了《武当》专业武术期刊,以宣扬武当武术。

浏览894次