公元1928年,初夏。

“算黄算割”叫了。

“三夏大忙,绣女下床”。饱含小麦清香的夏风轻轻地拂过三秦大地的 山林、田野、村庄、河流……八百里秦川已到处泛出一片金黄。可是,今 年的夏收并没有给三秦的农人带来丰收的喜悦。兵荒马乱,盗贼四起,官 吏暴虐,杂税繁重,已经使饥寒交迫的老百姓痛不欲生,原想今年能有个 好收成,从那死亡线上挣脱出来,谁料“屋漏偏遇连阴雨,船破又遭顶头风“, 去冬无雨,一个百日大旱,禾苗枯死,粮食歉收,这日子该怎么过呀!

成群结队的难民从四面八方涌进了西安古城,使这座曾为历史上12个 王朝的京都到处弥漫着一种凄凉悲惨的气氛。物价飞涨,生意萧条,使居栖 在大街小巷破烂房舍的市民们脸上布满了愁云,天天在叹息中苦度着日月。

4月5日这天黄昏,小雨淅淅。在通向大皮院的小巷里,一个年近40 岁的身材魁梧的中年汉子,拖着沉重的步子慢腾腾向前走去。他没有打伞, 早已淋湿了的白布衫紧紧贴在身上。

他叫马士杰,在一家牛羊肉泡馍馆里当 切肉的板儿头。

这几天,他心神不宁。妻子,决要生产了, 已到不惑之年的马士杰已有了二男一女,如 果再生一个,就又多了一张嘴,这艰难的日 月就更艰难了。

马士杰一走出家门,就听到妻子那令人 心碎的呻吟声。

“你回来了!我怕今天要……要生了!” 脸色蜡黄的妻子,眼含着泪,痛苦地说。

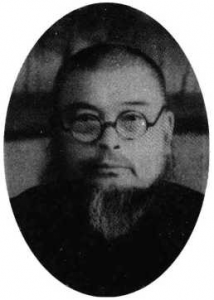

马振邦的严父马士杰先生

望着妻子痛苦的样子,马士杰束手无策, 一个七尺的汉子,在妻子生孩子的时候,能 帮上什么忙呢!

马士杰只有在心里暗暗地祈祷:“真主呀,保佑他们母子平安……” 一更时刻,一个弱小的生命,伴随着阵阵凄风苦雨,在母亲的呻吟和 父亲的叹息声中降生了。

他,又黑又瘦,不住地哭叫着。是母亲稀少的奶水满足不了他生存的需 要,还是怨恨这黑暗的世界赐给他不幸的命运?

在灰暗的灯光下,妻子流着眼泪对丈夫说:“娃他爸,我们家的光景就 够苦了,多一张嘴就多一分艰难,咱这日子往后该怎么过呀!”

她哭了,哭得泣不成声。

坐在旁边的丈夫望着身体虚弱的妻子和黑瘦的婴儿,半天沉默不语。 为了这个家,他每天起早摸黑没死没活地干活。但是,全家总难得温饱。 现在……唉!有什么办法! ?

妻子搂着婴儿,一边抹眼泪一边说:“你这个小作孽的,为啥投错了胎? 多少有钱人家缺儿少女,可你却偏偏来到马家……”

马士杰给妻子递过一碗热汤,安慰妻子说:“你放宽心,好好保养自己 的身子,真主让他降生到咱家,咱就累死累活也得把他养下,没有好的吃 坏的,没有稠的喝稀的,反正有咱一碗饭,就不会把他饿着,这苦日子咱 就慢慢熬吧!”

马士杰给自己的小儿子取名振邦,盼望他长大后能扭转这贫苦家庭的 厄运。

马振邦,这个回民的后裔,在饥寒交迫中,开始了人生艰难的历程…… 马振邦出生的第二年——1929年,陕西遭了大年怪(荒年),三秦大 地不少地方颗粒无收,连树叶树皮都被饥饿的人们吃光了,有的村庄竟未 存一人,饿尸遍野。马士杰家也是吃了上顿没下顿,常常搭起锅来没米下。 好在他在牛羊肉泡馍馆当切肉的板儿头,每天回来,还能给家里带回点剩 下的骨头汤,全家人就这样饱一顿,饥一顿地挣扎着。

这年冬天,马振邦 得了一场病,瘦得皮包着骨头,父母亲都觉得他没希望了,可是他竟然挣 扎过来了。虔诚的伊斯兰教徒马士杰,自然再一次感恩真主拯救了这条奄 奄一息的生灵。

五年过去了。

马振邦已经长得有炕沿那么高了。他虽然瘦弱,但却十分精灵,小小 的年纪就非常懂事,父亲回来,他马上给父亲倒水递茶,母亲累了,他及 时递去个小板凳让母亲歇歇,父母常常夸他是个乖孩子。

可是这年秋天,不幸突然降临到这个贫寒却十分和睦的回民家庭。

马振邦的母亲又生孩子,难产,老、小皆失。幼年丧母,这乃是人生 第一大不幸。马振邦像一只失去了母羊的小羊羔,当他看到裹着白布的母 亲的遗体被埋在那深深的黄土中时,他哭着对父亲说:“爸爸,我要妈妈, 我要妈妈……“

父亲没有眼泪,只冷冷地对他说:“你别哭,你妈妈让真主叫去了……” 真主呀,你为什么要叫走妈妈呢?马振邦不哭了,他心里总盼望有一 天,妈妈会回来。

两年之后,马世杰为孩子们娶来了继母马秀英。

马秀英勤劳朴实,温厚善良,对待马振邦和他的兄长、姐姐如同亲生。 马振邦常对人说:“我幼年时候失去母亲,是继母含辛茹苦将我养大成人, 我是从继母的身上才真正体会到母爱的温暖和伟大。”

此后不久,马振邦的父亲便离开了牛羊肉泡馍馆,借钱买了两头奶牛, 坐起卖牛奶的生意。马振邦从学校一回来,就帮助父亲挤牛奶,灌牛奶, 送牛奶……有干不完的活!劳动的繁重,饥饿的痛苦,疾病的折磨,给他 上了人生最重要的一课——求生的艰难。

马振邦的父亲为人心地善良,肝胆义气,深受街坊邻里的尊敬和爱戴。 在马振邦的兄弟姊妹中,父亲最偏爱他。父亲的为人和性格,对马振邦产 生了深刻的影响。他常对人说:“在我身上,总留着父亲的影子……”

马振邦的父亲有个远房亲戚, 马振邦叫他“七伯伯”。“七伯伯” 无儿无女,孤苦伶仃,缺衣少食, 马振邦的父亲见老人可怜,便主动 承担起赡彝的义务。他管吃管穿, 把老人养老送终。马振邦的“三奶 奶”早年失去丈夫,儿子和媳妇后 来又死了,丢下了一个9岁的小孙 子。这老的老、小的小,生活十分 艰难,马振邦的父亲把祖孙二人接 到家里来,待他们如亲人一样。后 来,“奶奶”病故,马振邦的父亲 安葬了她,又照看到给她的孙子娶 了媳妇成了家。父亲经常对马振邦

少年马振邦 说:“人生在世,善良为本,恶有

恶报,善有善报,伤天害理的事干不得,为非作歹的没有好下场!”

1937年,马振邦读小学三年级,有一次,他和几个小伙伴去掏蛾蛾没 有上学,回家后,编瞎话哄了父亲,后来父亲知道了,勃然大怒。马振邦 知道父亲脾气暴躁,发了火可了不得,吓得躲到继母的身后,可父亲一把 把他拉过来,先狠狠打了他两巴掌,又使劲踢了一脚。继母见马振邦挨了 打,埋怨父亲说:“他小小的年纪,有什么过错你就慢慢对他说,你拳打脚踢, 他怎能受得了? ”可父亲不听继母劝阻,反而说:“你不要袒护他,他小小 年纪,竟敢逃学,欺哄家长,辜负先生,不严加惩处,不足为戒。”父亲 不让马振邦吃饭,让他头上顶了一块砖跪在院里晒太阳,直到马振邦认了 错,保证自己再不贪玩,不说谎话,好好上学,父亲才饶恕了他。马振邦 说:“那次挨打,给我留的印象太深了。从此以后,我对父亲唯命是从,不 敢说一句假话。”

马振邦上到小学四年级,那时抗日战争已打了一年了,日本的飞机经 常轰炸西安,振邦家的生活实在难以维持了。

一天,父亲和继母商量,想让马振邦停学。

继母说:“振邦还小,正是念书识字的时候,如果停了学,把娃都耽 误了。”

父亲说:“我也不想让他停学,可是没有办法呀!”

继母说:“还是让娃念书,家里再困难,咱们硬撑着。”

父亲说:“不行呀!现在西安住不成了,我们要把牛卖了到农村逃难去。” 父亲带着一家老小,背井离乡,去农村逃难,马振邦被迫辍学。父亲 是个性格很倔强的人,从来不愿看别人的眉高眼低,他常对马振邦说:“人 穷不怕,就怕没有志气,不论干什么,只要有志气,肯出力,就能把事情 干好,咱穷人什么都没有,可有力气,咱到那里,都靠劳动吃饭,咱要人 穷志不穷! ”他每到一地,总托人找活干,种地、赶车、杀牛、宰羊,什 么活他都干。虽然很穷,但别人有了困难,他总是设法帮助。有一次,他 给人家干活,挣下几斗粮食,可是有一个妇女带着两个孩子讨饭来了,他 把这母子三人叫到家里,请他们吃了顿饱饭,临走时还送了一斗粮食。这 妇女感激得拉着孩子跪在地上说:“大哥,你可真是大好人呀!”父亲急忙 把这妇女和孩子拉起来,说:“看这位大嫂,你说的哪里话,咱天下的穷人 本是一家嘛!我困难,你比我更困难,你快领孩子回家去,我们家里有几 个小伙子,总好想办法……”

马振邦的父亲对伊斯兰教的信仰是无限忠诚的,他把一生很大的精力 都献给了真主。1941—1949年,在这将近10年的时间里,他被选为大皮院 清真寺理事会理事长。虽然目不识丁,但他却把账项管理得清清楚楚。当 时回民捐献的钱款都放在他家里,家里的生活再困难,他也不动用一分一 文。他说:“这是群众捐给真主的,谁若用了它,就是’哈拉姆'(犯罪)! 真主会降罪给他的!”有一次,清真寺的钱不够用,他不言不语用家里的 钱垫上。他不仅自己按时间礼拜,还严格要求家里的人,不许耽误一次。 每次礼拜时,他口念经文,全神贯注,十分虔诚。

新中国成立前,西安回民中吸大烟的人很多,马振邦的父亲对这事深 恶痛绝,可是,他又无法制止。新中国成立后,市民族事务委员会委托他 在大皮院清真寺举办“戒烟所”,他做这件事非常积极、认真、负责,觉 得这事代替政府和真主拯救那些有罪的人。“戒烟所”前后举办了 12期, 每期30多人。每一次,马振邦的父亲都耐心地给那些吸大烟的人讲戒烟的 意义,按时监督他们服“戒烟丸”。他说:“国民党反动政府贩鸦片,当官 的吸鸦片,可是他们为了掩人耳目,抓住平民中吸毒的人,不问青红皂白, 拉出去就枪毙了。咱们回民中有的人,吸毒吸得倾家荡产,妻离子散,还 有的成了冤枉鬼。而共产党却爱护百姓,要你们改邪归正,重新做人,你

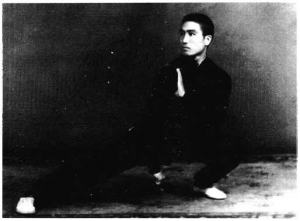

前排为戒烟所工作人员,右一为马振邦,右五为马士杰(戒烟所所长),前排后边为 戒掉大烟的烟民

本书作者张力(后排右二)2012年采访时与马振邦(前排右二)及其家人、徒弟合影们若不戒烟,别说对不起政府,连你们的妻子儿女也对不起,真主是不会 饶恕原谅你们的!”由于他管理严格,许多人都戒了烟。有一个“烟鬼”, 吸毒成瘾,已瘦得没有人样,他把“戒烟丸”压在舌根底下,乘人不备, 又偷偷吐了出来,马振邦的父亲发现后,火冒三丈,他叫来了几个人,把 这烟鬼扭住,捏住鼻子,强行把药丸灌了下去。后来这个人终于戒了烟。 原来他瘦得像根麻秆棍,脸上没一点血色,可是出“戒烟所”时,却红光 满面,他对马振邦的父亲说:“马老兄,多亏你一灌,要不我还下不了决心, 现在我变成了一个健康的人,浑身都是劲儿,我不知该怎么感谢你呀!” 马振邦的父亲看见从“戒烟所”出来的一个个身强体壮,心里充满了对党 的热爱和感激。他说:“共产党可真有办法,旧社会把人变成了鬼,新社会 又把鬼变成了人,我一定听共产党的话,跟共产党走!”

1959年4月,也就是马振邦刚过了 “而立”之年,父亲病故了。家里 人按照回民传统的葬礼,将这位饱经风霜、辛勤操劳了一生的老人安葬了。 现在,每当回忆起父亲和自己悲惨的童年时,马振邦心里就充满了依依之 情。他说:“父亲给我留的印象太深了,我的性格很多方面都受父亲的影 响。他虽然离开了我已经30多年了,但每当我回首往事时,他的形象宛在 眼前……他如果能活到今天,那该多好呀!”

人死不能复生。如果马振邦的父亲在天有灵的话,看到儿子的业绩和 成就,一定会感到莫大的安慰。马振邦不是说,在他的身上,总留着父亲 的“影子”,当你读完马振邦的故事后,你会发现,这个“影子”有时竟 逼真地再现出来……

立志

命运好比大海惊涛骇浪中一叶小船, 意想不到的风暴不知将你卷到哪边? 可怕的病魔折磨着你那瘦弱的身体, 但却因祸得福将你推进了中华武坛。

命运宛如一叶行驶在大海惊涛骇浪中的小舟,不知哪场意想不到的风 暴,会将你卷到何方?

马振邦8岁的时候,得下了疟疾病,久治不愈。父亲听说练武术可以 强筋骨、增体力、调气息、除疾病,便让他拜西安民间拳家白云祥( 1899— 1981)先生为师,学习武术。白云祥是西安市西羊市人。当年他40多岁, 瘦长的个子,黑红的面堂,高鼻梁,深眼睛。白云祥在西安武术界颇有名气, 特别是在“七式门”、“形意拳”、“太极拳”、“八卦拳”等功夫上造诣极深。 虽然他传艺保守,但对待徒弟却十分认真负责,他是一个善良的人,待人 温和,从来不发脾气。

父亲把马振邦领到白云祥家里,白云祥仔细查看了他的手、脚、臂、腿、 腰,还让他做了几个简单的动作,然后对马振邦的父亲说:“这娃身体条件 还不错,年龄也正合适……”

马振邦的父亲说:“他体质弱,瘦得像个猴儿,还有疟疾病。”

白云祥说:“瘦不怕,有病也不要紧,关键看是不是学武术的料。有的

人看起来很健康,但练不出个名堂来。比方说,有的人是平板脚,走不成路, 跳不起来;有的人腰椎和关节的柔韧性、灵活性不够,这练起来就很困难, 而你这个小儿子,这些方面的条件都不错……“

马振邦的父亲高兴地说:“那就好,那就好!我还担心白师傅不收哩!”

白云祥微笑着把马振邦拉到身边,问:“练武可是件苦差事,人常说’要 想练好武,得受千般苦’,你怕不怕? ”

马振邦站得端端正正,圆溜溜的眼睛望着白云祥,低声说:“我不怕!” 白云祥说:“不好好练,我可得打屁股!”

马振邦说:“行!我不好好练的话,您就狠狠地打,再打我也不哭!”

白云祥仰面大笑,对马振邦的父亲说:“老马,这娃精灵得很,还挺有 志气的,我收了。”

马振邦立得端端正正的,虔诚地说:“赛俩目”(真主赐你平安)。

当时跟白云祥的有四五个徒弟,其中有白师傅的得意门生马银图和他 的弟弟马继图,他们和马振邦的年龄都差不多。每天晚上,他们都在马家 院子里练两个小时的基本功。

每次练功,白云祥都亲临指导。练了一段时间,马振邦有点心急,便 总想学几套“绝招”,打一打让人看看,可是,整天就是站桩呀,踢腿呀, 弯腰呀。一天,练完站桩后,他问师傅:“我们都练了这么长时间了,你咋 还不给我们教拳呢? ”

白云祥用小木棍轻轻敲了敲马振邦的头,说:“你才练了几天,八字还

没见一撇哩,就急了!“

马振邦说:“我们几个都想学拳。”

白云祥把马振邦几个师兄弟叫到跟前,语重心长地说:“你们别急呀, 这基本功是学武术的基础,若练不好,就难入武术之门。如果把练武术比 作一座塔,基本功就是地基,基本技术是塔身,绝技是塔顶。没有塔身, 塔顶就无从搭起,但地基打不好,塔身也就不稳固。所以练功要循序渐进, 动静结合,千万不能操之过急,否则,就会欲速则不达。”

在白云祥师傅的指导下,马振邦认真练习基本功——桩功、腿功、腰功、 步法、手型手法等。

桩功:也就是各种步型。通过桩功的练习,能使周身气息调动,劲力(爆 发力)增长,并能起到形成动力定性的作用。也就是说,通过桩功的练习, 气息调动了,劲力增长了,下盘就能像木桩那样,稳固不动。拳谚云:“练 功先站桩,大鼎增力量”,“练拳无桩步,房屋无立柱”,“运气之法,以马步(桩 步之一)为先”。

腿功:腿功包括压、搬、劈、控腿和踢、弹、蹬、踹、扫等各种腿法。 腿功在武术运动中占有极为重要的地位。武术家们说:“上盘容易下盘难, 腿打七分手打三”;“手是两扇门,全凭腿打人”。又说:“打拳不溜腿,到 老冒失鬼”;“只压不溜不中用,只溜不压笨如牛”。腿功练习是增强和提高 腿部肌肉和各组肌腱力量、速度、伸缩机能和韧带的柔韧性,以及下肢各 关节的润滑性和灵活性的重要手段,可为各种拳术腿法打下坚实的素质 基础。

腰功:腰是贯通上下肢体的枢纽。传统拳谚:“拳如流星眼似电,腰似 蛇行步赛粘”。这里的“腰似蛇行”,指的是身法要灵活多变,活动起来“折、 弯、拧”和“含、挺、收、放”等变化都“主宰于腰”。也就是说,尽管 身法包括胸、背、腰、腹等部位的活动,但关键在于腰,只有把腰椎、胸 椎和软骨训练得柔而富有弹性,运动时才能体现出“蛇行”的姿彩来。“练 拳不练腰,终究艺不高”。这说明腰部的训练在武术中占着极重要的地位。

步法:腰胯的运转是上下肢协调的关键,步法是全身运动的根基。步 法与手法、腿法、,身法并称为武术运动中的“四要”,也是构成武术套路 运动的主要因素之一。武术家们常说:“打拳容易走步难”,“先看一步走, 再看一伸手”,“步子不稳则手乱,步子不快则手慢”。

手型手法:通过手型的练习,能加强腕关节和腕关节肌腱、韧带等的 柔韧性和灵活性,使手型在运用时,其硬、软、紧、松,都能适应武术动 作的需要。手法练习是用手型结合上肢的冲、劈、撩、挂、推、砸、亮、 架等运动方法,是练习上肢手法的基本规律。

除以上这些外,还有跳跃功、平衡功和跌扑滚翻等。

基本功的训练十分枯燥、艰苦,一个站桩就得练半年,马振邦经常练 得筋疲力尽。但是,每次练功,白师傅都亲自指导,一点不敢偷懒。有时, 白师傅见马振邦有些急躁,急于求成,便耐心地对他说:“不敢急,一镰头 挖不成个井,一口吃不成个大胖子,练武和干别的事情不一样,没有捷径 可走,人常说,'只要功夫下得深,铁棍磨成绣花针',只有勤学苦练,练 好基本功,将来才会有大的造就。从古到今的武林高手,没有一个不是苦 练出来的。’若要武术练得好,一年三百六十早'。’若要会,天天累,若要精, 天天动'。练功一日三次,一次三遍;一日不练,前功尽弃。”

1942年春节,“回民国术团”在西安革命公园南院(现市体育场)举 行武术表演,白云祥带着他的几个徒弟前去观看。

说起“回民国术团”,先得说说西安的武术泰斗铁彦彪。

铁彦彪(1854—1951 ),号武英,回民,西安市化觉巷人。他祖居西 安北郊六村堡子,是有名的铁锁功传人。清同治元年(1862年)陕西回民 起义失败后,他离开了故里,住进城内。他先开估衣铺,后又开粮店,经 营多年,生意不佳,最后倒闭,最后当了个柴草交易员。

这铁彦彪从小喜爱武术,先后从师安大庆、孙杰、安八、刘大才等武 术名师,他勤学苦练,收众家之长,内、外兼修,终于功成名就。他擅长 少林拳械、陕西十大盘功、形意六合拳、形意大刀、形意三十六联刀、双铜、 大枪、硬功和气功、十三太保等。

民国十二年( 1923年),以冯瑞生(回族,实业家)、铁彦彪为首成立 了以强身建国、保卫民族利益为宗旨的“精一健身会”,冯担任会长。“精 一健身会”成立后,培养了一大批武术人才。民国二十三年(1934年) 十二月,西安回教协会接南京中华回教协会通知,在化觉巷清真大寺内召 开了 “中华回教协会陕西分会”成立大会,会后由贾光汉主持成立了 “回 民国术团”,原“精一健身会”的成员都转入到“国术团”,地址设在化觉 巷清真大寺内。贾光汉担任主任,下按地区分为三组。第一组叫“和平组”, 包括大皮院、小皮院、化觉巷、西羊市、北广济街,组长铁彦彪,副组长 马希明;第二组叫“互助组”,包括大学习巷、小学习巷,组长陈风彦,副

组长马德良;第三组叫“爱群组”,包括大麦市街、酒金桥、香米园,组长 马振武,副组长马恩臣。

铁彦彪从武80余年,为人仗义疏财,武德开明高尚。他继承和创编了 拳、械和对练套路100多套,广交陕西回、汉、满族热爱武术的志士,他 从不保守,无门户之见,为中华武术在三秦的发展作出了重要贡献。他对 许多慕名而来的徒弟,不分民族,不分城乡,一视同仁,不但耐心传授武艺, 而且吃、住均由他管理。为了回、汉两民族的团结,为了普及和提高武术, 每逢回民和汉民的传统节日,他都要组织西安市城郊和一些乡镇的回、汉 民族武术教师和武术爱好者在各清真寺,特别是在清真大寺、大雁塔、北 大街体育场(现人民剧院)、革命公园南院等处表演。他经常表演形意六 合拳、形意大刀、大杆子、流星锤等拳、械和200斤重的大铁刀踏天门(头 顶)、铁通条锹太阳穴等气功。他精湛的武艺和高深的气功,令人惊叹不已, 每次表演完毕,全场喝彩。他的表演,不仅从来不收一分钱,而且表演完 后还请众位武师吃饭。他把在估衣铺挣的钱都花在发展武术事业上,深得 回、汉民众的爱戴,大家尊称他为铁教师、泰斗。

这一天,市民们闻听“回民国术团”要在革命公园南院表演,都早早 赶来观看,人们里三层、外三层,把革命公园南院挤得水泄不通,马振邦 和他的几个师兄弟,拼命挤来挤去,才挤到前面。

每次表演,铁彦彪先上场跑三圈孔雀 门子(陕西拳的拳帽),打开场子,然后才 正式表演。铁彦彪先来个“金线吊葫芦”, 把100多斤重的铁锤(有时用石锁)吊在 下身,然后两脚分开站在凳子上,一用劲, 那铁锤像打秋千一样前后摆动。

掌声、欢呼声响彻云霄。马振邦简直 看呆了,这位80多岁的老人,鹤发童颜, 摆着那百余斤的大铁锤,像孩子玩皮球那 样轻松,他不知有多大的劲呀!

马振邦问白云祥:“师傅,铁老先生咋 有那么大的劲儿? ”

白云祥大声地说:“咋来的?练出来 的!要么人都把他叫泰斗铁彦彪!“

好个泰斗铁彦彪!马振邦睁大眼睛望着这位老人,仿佛他是突然降世 的天兵天将。

表演完“金线吊葫芦”,铁彦彪又表演了形意六合拳、流星锤等,但 观众还是不满足,一定要他表演气功。

只见铁彦彪向观众行了个罗圈揖,然后转过身来,虎势雄雄地向徒弟 一招手,喊道:“把大刀抬上来!”四个徒弟抬出用生铁铸成的200余斤重 的大铁刀,放在场子中央。只见铁彦彪四平马步一站,头上顶了条白毛巾, 接着运气贯顶,大声喊:“上!”四个徒弟抬起大刀,朝铁彦彪的天门砸下来。 马振邦不由得“哎呀” 了一声,他真替这位老人担心,可是,老人如铁似 钢地站在那里,大铁刀“哂噫噫”砸了三下,铁彦彪面不改色,纹丝不动。

全场雀跃。接着他又表演“铁通条锹太阳穴”。只见一根两米长的铁 通条,紧紧顶在铁彦彪老人的太阳穴上,那手持铁通条的人,咬着牙使劲 往前顶去,可老人面带微笑,泰然自若,这时,全场鸦雀无声,马振邦紧 张得心都快要跳出来了。

全场又是一片欢呼声。马振邦迷惑不解地问白师傅:“师傅,这是真的 还是假的?"

师傅说:“这还有假?真功!“

马振邦又问:“莫非他的头是金铸银造的,为什么铁刀砸不破,通条扎 不进? “

师傅说:“他有气功。”

马振邦眨巴着眼睛,说:“气功就有这么大的力量? ”

师傅说:“铁老先生练功好几十年,如今真功在身。他平时,轻易不敢 与人交手,稍不留神,戳别人一指头,人家就受不了。所以,不论与谁发 生了矛盾,人家骂他,他不还口,人家打他,他不还手。他如果动了气, 把你的头一捏,说不定你的头就像鸡蛋摔在石板上,早碎了。”

白云祥说着,用手指头使劲捏了一下马振邦的光脑袋,他急忙用手抱 住自己的头,说:“师傅,我的头可不是金铸银造的,师傅若一用劲,就成 了破鸡蛋了。”

接着,白云祥给马振邦讲了一个铁彦彪同河南一汉子比武的故事:

一天下午,铁彦彪在外边练功,只见一个有40多岁的七尺汉子走过来, 此人长得虎背熊腰,他对铁彦彪拱手道:“你就是陕西的泰斗铁老先生吗? 今天我想请教请教你!”

铁彦彪急忙摆手道:“不才功底薄浅,不敢,不敢!“

那人傲慢地说:“咱俩来比一比,我看你是不是称得起'泰斗'! ”此 人的傲慢无理,气得老人满脸通红,雪白的胡子不住地颤抖着。他强忍着 心中的怒火,对那汉子说:“我们天下武林义士,本是一家,彼此要互相关 照,不要失了和气……”

可那家伙却以为铁彦彪老人害怕他,反而更加傲慢,挑衅地说:“怎么, 怯火了?不是我吹牛,只要你承受得住我这一掌,我就跪倒拜你为师。不信, 试一试? “

老人被激怒了,他把上衣一脱,拱手道:“拳场之上,六亲不认,你有 高招只管往出使,我让你走着进来爬着出去!”

那汉子说:“你放心,打死不要你偿命!“

两人交手,老人走起“形意六合拳”。步稳势烈,动作紧凑,刚劲突出, 以气催力,适时发声,以助气势。交手不久,那汉子渐渐不支,只听老人 如惊雷大吼一声,双手向上挑一个落手双把,那人应声倒地。老人急忙上 前把那汉子扶起,连声说:“失敬了,失敬了!”

那汉子从地上爬起来,拍了拍身上的尘土,甩开老人的手说:“不行, 不行,得战三合,决个胜负。”

这次交手,老人步步退让。后来,老人竟不还手,只见那人拳头如雨 点般打在老人的身上。老人见汉子还不住手,两手“拨云见日”,上步来 了个“老和尚撞钟”,一头撞在那汉子的胸部,那汉子“哎哟” 了一声, 手捂住胸口,倒在地上不动了。

那汉子休克了。经半天抢救,才喘过气来,他跪在老人面前,连声说: “铁老先生名不虚传,我服了,愿拜老先生为师……”

在回家的路上,白云祥对马振邦说:“铁老先生习武数十年,桃李遍三 秦,不仅西安市和郊区有许多徒弟,渭南、临潼、咸阳、三原、兴平、户 县等地不少人也慕名而来,他为陕西培养了一大批优秀武术人才。现在, 他虽然已80高龄,仍然收徒传艺,穆子杰、赵云旗、马忠青、马德良、马 保良,还有他的四儿子铁成一、五儿子铁成芳等,都每天跟他练功,你现 在要好好练基本功,打下基础,将来学什么就不难了!”

马振邦说:“师傅放心,我一定向铁老先生那样,练一辈子!”

白云祥笑了,说:“有志者事竟成,现在你先掌握一些拳术,将来长大 了再好好练气功!"

马振邦说:“对,我一定也要练出个金铸银造的脑瓜儿!”

这一夜,马振邦做了个梦,梦见他与人交手,别人挥着二百斤重的大刀, 麟里啪啦向他脑瓜儿砍来,他一动也不动,那人气得把刀往地上一摔,走了。

“哈哈哈哈……”马振邦高兴得在梦中笑醒了。

传灯

每人的成长都经过了痛苦的磨炼, 有前辈的奋斗才使武术代代流传。 今天武术以独特的风采走向世界, 要珍惜过去才能开拓灿烂的明天。

说也奇怪,马振邦练了一年后,不仅初步掌握了一些武术基本功,而 且疟疾病也不治而愈了。随后,他又跟白云祥师傅学七式门。

两年后,马振邦又投师马恩臣。

马恩臣(1897—1961 ),回族,西安市人。他出身贫寒,生活艰难,但 自幼爱好武术,多方投师学艺。开始学七式门,增强了身体素质;后来, 又练“添功夫”,即站桩、跑架子、拉滑车、操沙罐、练扭把、打沙袋等。 他天资聪颖,对拳术有一种特别的爱好,学而不厌,练而不乏。学任何一 种拳术,只要别人给他作一两次示范动作,他就过目不忘。1933年春天, 从河南来了一位查拳专家,回民,姓郑名德顺。马恩臣同马振武、穆德明、 马明驹、马宗兰等人拜郑为师,学习十路弹腿、十路查拳、单人器械、双 人器械、三人器械、四人器械等武术套路,以及金钟罩、铁布衫等气功, 经数年苦练,马恩臣的武艺有了很大的长进,他的查拳和长枪为师兄弟 之首。

浏览1,439次