(―)兵书释意与意义

兵书是一部伟大的智慧宝库,是我国先哲在血与火的斗争中 总结出来的瑰宝,其卷帙之浩繁,内容之丰富,影响之深远,真 乃“穷年莫究、累世莫殚”,是我国宝贵的文化遗产之一兵书成为古代汉语中的一个语汇,最早见于《汉书•艺文 志》,泛指关于军事战争的著作,是中国古代军事著作的统称; 按照文史学家的概念,兵书凡指1912年(即辛亥革命前)形成 的有关军事和战争的专门著作。其特征有二:即类属分明和时代 性的特点。前者是指古代著作中的军事著作,而不是其他方面的 内容;后者更确切的说明兵书是古代的战争的书,这是相对于军 事著作而言的兵书流传至今有不下五六百种之多,据陆达节《历代兵书目 录》中载,兵书数为1 304部,共6 831卷,•这些要籍,不仅在 军事史中占有重要的地位,也是相关学科重要的史料,尤其是其 中的兵法和技巧,它不仅指导了千百万次战事和武事活动,培养 出了许多著名的将帅和技击名流,也为我们研究中华民族的兴衰 开化史留下了宝贵的历史资料,是中华民族对人类文明史的卓越成献了解和研究这部文化遗产,是历史赋予我们的神圣使命,是 武术工作者提高思想修养,学习研究相关理论和技、战术等必要 的、不可缺少的前提条件和基本依据,具有重要的现实意义,具体表现在如下几个方面:第一,兵书是培养民族自尊心、自豪感、激发爱国主义热情 的生动教材。兵书是珍贵的瑰宝,是历代王朝战争胜败、兴衰交 替原因最现实的哲理研究,是我国对世界文化的贡献,研究学习 的本身就是一种爱国主义热情的实践和启迪。通过学习可以了解 博大精深的人文智慧和人生宝典,亦可领略军事战争中的深邃谋 略的哲理奧妙,只要您漫步兵林,精心研究,每一次理解,每一 次吸收,您都会感到震惊和振奋,您都会为我国之宝贵遗产的伟 大而感到自豪和骄傲。可以说:兵书是激发弘扬民族文化创造热 情和进行民族自强自立教育的最生动的现实主义教科书第二,兵书是现代人提高喻世能力水平、增强竞争意识的必 修课程。古或有云:“欲指挥千军万马,决胜千里之外,怎不识 韬略”;“要胜任历史之重任,成就一方大业,岂不读兵书。”兵 书能“究天下之理,通古今之变”,是一门高深的学问,同时也 是一门极其实用的生存字典,是现代社会各领域和日常生活中取 之不竭的智慧源泉;“兵书”也就是兵学,兵学从本质上议,就是 人学,要成为一方大业的主宰,达到事业的顶峰,饱读兵书,借 兵权谋指导生存发展运作的策略和方法,提高喻世能力和水平, 是现代人追求成功之道的必修课程众所周知,兵家权谋韬略是历史上频繁残酷的政治、经济、 军事、外交斗争的实践经验的结晶和提升,这不仅涵摄古代众多 的军事活动和战争,而且也渗透着各时代的政治、经济、外交等 治国之道,其外延还融贯了人才、管理、策划、竞技及日常交往 之中的各个领域;借用兵学思想,结合社会实践和本人所从事的 工作进行巧妙的运用,必将成为兵学意义上的“智者”、“谋者”, 成为具有远见卓识的“将才”兵权谋的众多内容和观点有一个共同的切人点,那就是“竞 争”,即时间、空间的竞争、资源的竞争、人才的竞争、机遇的 竞争、效率的竞争等,竞争是现代高科技时代的主要特征,运用 兵学的各种竞争方略和理念,调动本身的全部优势,是迈向成功 殿堂的“杠杆”,拿起这根“杠杆”武装自己是当务之急。

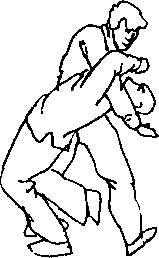

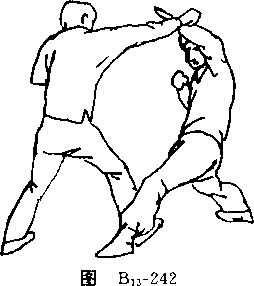

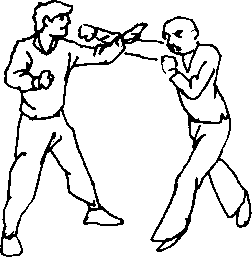

第三,是研究武术史、武术技理建设不可缺少的素材。中华 民族的兴衰开化史,战争的历史是主线,因此,研究中国武术 史,离不开兵书这是毫无疑问的仅从武术兵器发展的脉络而言,战争所用兵器的演变就是武 术运动所使用的器械,从形制到技法无一不是武器的借鉴和发 展,许多兵书中,均有兵器和技法的丰富材料,有的还有专门的 章节,除文字记载外,还有与此相对照的说明和插图,这些都为 武术史的研究提供了可供参考的重要史料,也为技法研究找到了 依据兵技巧是武术对抗性项目理论建设取之不竭的源泉。拳谚 曰“拳兵同源”,早在汉代,手搏就被列为“兵技巧”的重要内 容,后世的拳术竞技在战略、战术等方面的基本原则,许多理 论精粹的观点均借鉴和吸取了兵法中的合理内核,诸如“知己 知彼者,百战不殆”的先算意识;“出其不意,攻其不备”的奇 战原则;“后人发,先人至”的迂直战略思想;“致人而不至于 人”的主动的战争谋略等。可以这样说,兵学中的“兵权谋, 兵形势,兵阴阳,兵技巧”是构建武术对抗性项目理论体系的 主要依据。故有“古来习拳知兵法,不知兵法莫言拳”之说。 可见兵学对武学的影响是源和流的关系,是武术理论建设不可 替代的依据和素材兵书在记载大量的兵事和军事思想的同时,也论述了相当丰 富的军事哲学素材,与同时代的先哲相比毫不逊色,对武术学科 的理论建设具有重要的参考价值。如《孙子兵法》、《太白阴经》、《虎钤经》关于认识论的精神论述,就达到了所处时代所能达到 的最高水平。《孙子兵法•用间篇》曰:“故明君贤将,所以动而 胜人,成功出于众者,先知也。” “知己知彼者,百战不殆”(《孙 子兵法•谋攻篇》)这种未战而先知:即知其对手的“先算”的对策和准备,是无往而不胜的;唐代兵家李靖说:“兵法千章万 句,莫过于致人而不至于人”,要达到如此之效果,战前的“先 知”是基础条件,在此基础上再实施“强道权变”争取“先机之 利”才会使敌方受制于我,立于主动争胜的优势;《孙子兵法• 地形篇》曰:“知兵者,动而不迷,举而不穷。”这是对认识论中 的“知行”问题的看法;孙子认为:“知”是“动”的前提,是 “举”的依据,“动”和“举”必须以“知”为指导,否则就会陷 于盲目的状态这就明确指出:认识的目的在于指导行动,而行动只有靠正 确认识的指导才不至于走偏方向;孙子还特别强调事物的表面现 象不能忽视,它是探究本质问题的征候,是“索其精”的外现表 象,这种见解,更具朴素辩证的观点,难得可贵兵书中的朴素辩证法观点就更具有系统性,如兵书中的敌 我、主客、众寡、强弱、攻守、进退、奇正、虚实、动静、勇 怯、治乱、胜败及其战争与政治、战争与自然、战争与人心背向 等问题的论述,精辟、辩证完整,是当前辩证法的重要事例和 素材对人在战争中的主观能动性的论述,更具有时代的指导性, 认为地形、条件只能是“兵之助”也,真正主宰战争胜负的是人 的主观能动性,而不仅是“物”,战争中的有利时机和主动权是 可以把握的,这其中的关键要素是人的主观能动的充分发挥,只 要有人的主观能动性,弱强、优劣等均可转换,这种论述已避免 了以前的宿命论、偶然论的倾向,具有广泛的指导价值。

(二)兵书的起源与发展1.兵书的萌芽、形成兵书是战争的产物,有一个萌芽、形成和发展的过程兵书的起源有两种说法,一是兵书起源于黄帝;二是萌芽于 殷商,形成于西周。黄帝起源说认为:汉代《汉书•艺文志》中 著录有《黄帝》十六篇和《神农兵法》一篇,明人叶子奇的《草 木子》则有兵法起源于黄帝的见解,后世的兵书还详细的作了补 充阐述,其描述是:黄帝所以能征战四方,统一天下,就是因为他娴用了宰相风 后给的兵书。风后是黄帝的宰相,此人雄才大略,智慧超群,在 辅佐黄帝争夺联主过程中,把《握奇经》传给了黄帝,故此在与 少昊、太昊的“琢鹿之战”和与炎帝的“板泉大战”中,取得了 决定性的胜利,统一了中原大地。这就是汉族华夏族的前身,就 是我们常说的炎黄子孙。《孙子兵法》中认为黄帝时代就有了兵 法,“凡此四年之利,黄帝之所以胜四帝也。”把黄帝的胜利归功 于得利《握奇经》兵法之故,此种兵法因无从查考,所以只能是 传说也兵书萌芽于殷商,史学家有如下观点:一是从图书产生的时 间看可以佐证:《尚书.多士》“惟殷先人,有典有册”的记载里 说的殷先人,就是指殷代早期;二是从甲骨文和甲骨文的记载看 更能确证:甲骨文是指在龟甲和牛、鹿等兽骨上刻的文字,甲骨文中的“册”字一般写成 ‘督,或“猶 ”,形状似绳子串连起来的竹片——简册;典字上部是“册”,下部是“7T”像案几 之类的物件,是存放书的依托——书案,从字型上看,殷商时代 就已有图书类的简册。甲骨文是有关占卜活动及其结果的记载,其中的内容有关战 争和军事的尤多,不少甲骨文还详细记载了各部落之间战事的具 体情况,包括战事的胜败情况,战利品事宜等,此后的商周时 代,即甲骨文后的金文中,也记载有战争、军事方面的内容。有 人认为:甲骨文如果是中国最古老初级书的话,其中记载有军事 战争的内容部分,就应该是中国萌芽状态的兵书,不少史学家也 以此内容为依据,撰写了不少论文和军事著作,对殷商时期的国 事、军事、战事进行了系统或局部的研究,对探讨兵书的起源问题具有重要的参考价值。甲骨文和青铜器上的铭文(即金文)中对军事和战争的记载 是兵书的初期阶段,为西周时期形成的专门化的军事著作——兵 书准备了基本素材和条件。 ’历史学家认为,兵书在西周形成是有其客观原因的:其一,争夺地域和王位的需要:如夏商之间的鸣条之战、灭 商的牧野之战等均是典型代表;其二,维护统治的需要:周灭商后,为加强统治,建立了近 二十个师的常备军,即西六师、成周八师、殷八师等;其三,尚武之风的需要:周朝的教育内容是:礼、乐、射、 御、书、数六艺,射、御是军事教育;西周时期,从天子到庶 民,莫不习射,目的是倡导国民习武之武风,提高国民御敌制胜 的军事技能和素质,也为传统的“仁、义、礼、智、信”五常的 教育打下了基础,《礼记•射义》所谓“明君臣之礼,.明长幼之 序”,就是对此种倡导目的的最精辟的总结综上所述,社会的需要与可能,促进了西周时期兵书的形 成。因历史等原因,虽然现存的西周时期完整兵书无法觅见,但 许多文献中的“军事”、“军志”的记载(成书于战国前期的《左 传》提到的“军志”;军政的内容仅见宋本《十一家注孙子》), 都为后人提供了实证和信息兵书发展中的三次高潮与整理兵书在我国历史上从萌芽、形成到春秋时期成熟至今已经历 了近3 000多年的漫长历程,先后出现过三次繁荣高潮时期:即 战国时代、宋朝时代、明清时代战国时代,群雄并起,竞相攻伐,频繁的战争需要促进了兵 法的研究和总结,兵家、诸子百家纷纷著书立说,一时间,谈兵 论战,百家齐鸣,形成了中国历史上第一次兵书繁荣的时期;宋 朝时代,统治阶级认为:“唯养兵”可以延续其统治,因此大兴 武学,扩军备饷,加上边战需要,在这时期出现了大量的书斋兵 • 126 • 书和守城兵书,成为兵书发展中的第二次数量高潮;明清时代, 因科考武生、武状元等需要,参加科试者为功名而要读兵书,文 人为教授要研究兵学,名利者为赢利要翻印兵书,一时间兵书辗 转抄袭,重复刊出,丛书、类书简直到了汗牛立栋之状态,此乃 数量上出现的第三次高潮与三次数量上的高潮相对应的是三次大的整理时期。西汉张 良、韩信次序兵法,其后任宏又校释兵书;东汉班固整理兵书, 曹操注释兵书,其间所著兵书虽不甚太多,然大规模的研究整理 为兵书和兵学健康发展开启了先河。宋代由朝廷组织编撰了大量 的兵书,进而又对兵书加以注释和原委辨析,为后人研究提供了 丰富的素材依据。明清时期,学者对兵书作了大量的辨章学术、 考镜源流工作,一批商人、学者又大批地刊刻和编辑了大量的丛 书、类书,对兵书的保存和校订起到了重要的作用。

(三)兵书的著录及体例、1.兵书著录与作用兵书著录:泛指著作的簿籍之意,通俗地讲就是按文献目录 学的方法把兵书的书名、卷篇数、著者、出版者、出版年、内 容、性质按规定的格式记录在册的书籍;如古代西汉刘仆编制的 《兵录》,刘向、刘歆父子编制的《别录》、《七略》,现代的有 《北京图书馆善本书目•子部•兵家类》等兵书条目:即兵书著录的成果兵书目录:把兵书的条目按照一定的方法编排起来的叫做兵 书目录,兵书的著录、条目、目录是为阅读兵书准备的基本条件,是 査找兵书必须掌握的基本知识,是我们人门的向导,具有重要的 意义。其一,能较全面了解和掌握兵书的概况。著录、条目、目录 给我们了解兵书概况提供了方便,到底我国兵书有多少?各朝具体情况如何?著录等都为我们提供了较为可靠的参考数据, 如:《汉书•艺文志》著录兵书五十六家,七百九十篇,图四十 三卷;《隋书•经籍志》著录兵书一百三十三部,五百一十三卷; 《唐书•经籍志》著录兵书四十五部,二百八十九卷;《宋史•艺 文志》著录兵书三百四十七部,一千九百五十六卷,这些数字较客观地反映了这些朝代的兵书情况,如果没有这 些著录,那是很难得到这些信息的其二,能考察兵书真伪流传问题。关于同书、同名问题的巧 合在兵书中较多,虽有《同名异书举要》、《古今同姓大辞典》可 以查证,然要准确地把握信息的真实性,还得要靠兵书著录“孙子”就是一例,历史上有三个“孙子”,一是春秋末年的 吴国兵家孙武,一个是战国中期齐国兵家孙膑,再就是西晋的文 学家孙绰,古时,对有卓著业绩和成就的人均称“子”,其著作 往往以其姓名命名,这样三个“孙子”的区别就得靠著录来搞清 楚了。《汉书•艺文志•兵书略》著录兵家两个孙子的著作:《吴 孙子兵法》作八十二篇,图九卷。颜师古注:“孙武也,臣于阖 闾”;《齐孙子》八十九篇,图四卷。颜师古注:“孙膑”。此著录 不但说明历史上有两个孙子,而且有两部卷数不同的书;宋以后 因孙膑兵法失传问题,曾提出疑义,1972年山东临沂银雀山出土 的两部孙子竹筒又得到了证实,说明《汉书•艺文志》著录的准 确性和历史价值由于政治原因和某些学术观点问题,历史上曾出现过不少假 托古人或名人的“依托之书”、“伪托之书”,要分辨清楚,也只 有靠著录,考辨此类书籍要从二方面人手,首先是对兵书的内容进行研 究,再从训诂学角度去进行初步辨析,然后依靠各时代兵书的著 录来核证。每一时代基本上都有该历史阶段对卷籍情况的真实记 载,一般来讲,前朝书目中未著录的兵书,后一朝代书目中出现 了,可以断定是依托(或伪托)书。最古书目《汉书•艺文志》、 《隋书•经籍志》是考查先秦图书情况的主要依据;还有如《四 库全书总目提要》、《四库提要辨证》也是用功很深的辨考真伪的 书目,如对《汉书•艺文志》中的“风后十六篇”该卷注曰“黄 帝臣,依托也”兵书在历史的辗转覆辙中,不时遇到失传和亡佚的危险, 《孙膑兵法》就是如此,要不是《汉书•艺文志》的著录,再加 之银雀山竹筒的问世,那就永远是疑团了,著录对考察流传问题 也是重要的史实依据之一。兵书著录的体例与版本(1)兵书著录的体例。我国古代兵书著录最早是汉代张良、 韩信序次兵法和刘仆的《兵录》,遗憾的是其著录成果均未流传 下来,此后专门的著录兵书的卷目基本没有,兵书全部著录在综 合性目录中我国古典目录种类繁多,体例各异,依据汪群《目录学研 究》统计和孙殿《贩书隅记》正续篇的著录,古典目录统计有 300多种,仅按其编制目的的不同可分为五种体例,即:目录学 家的“纲纪群籍、薄属甲乙”的目录,史学家的“辨章学术,考 镜源流”目录,藏书家的“鉴别归椠、仇校异同”目录,读书家 的“提要钩玄,治学涉径”目录,学术家的“穷泛至委,竟其流 派”目录虽然目的宗旨不一,方法有多种,然一般均有如下内容: “著录书名、卷数、著者”;有的部类之后有类序、卷名之后有小 序和解题;序的主要内容是:著者、著述原因、学术源流等;解 题主要内容是:作者介绍、内容、篇目、思想体系、版本、考 辨、师承关系、评价得失等。

(2)兵书著录的版本。兵书著录的版本可提供如下资料,供 考査参考最早记录兵书的版本是宋尤袤所撰《遂初堂书目•子部•书类》;其后有清钱曾的《也是园藏书记•子部•兵家类》,邰懿 辰的《四库全书简明目录标注•子部•兵家类》,邰懿辰的《四 库全书简明目录标注、子部、兵家类》等;明清以来还出现了专 记善本书的善本书目,最早著录善本目录的是钱曾《读书敏求记 •兵家类》,后继者有孙星衍《廉石居藏书记》、孙从添《上善堂 书目》、汪士钟《艺芸书舍宋之书目》、于敏中《天禄琳琅书目》 等;解放后1978年,我国编撰了《中国古籍善本书目》,其中子 部有兵家一类,这些版本的刊行,给选读兵书带来了极大的方 便。所谓“善本”,是指保存最好、最古老、最可靠的古代书籍。 其标准是“三性、三精、不伪不缺者、即历史文物性、学术资 料可靠性、广泛的代表性,精抄、精印、精校,勘校不伪不 缺者。

浏览822次