第二十二节阴阳

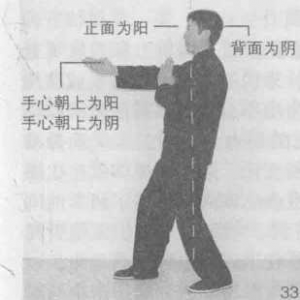

阴阳,即是两种对立而统一的物质或状态,它们的相 互交替作用是宇宙的根本规律(道)。阴阳这一观念是来自 《周易》一说。因此,拳家也认为武术也合此理。此也就有 了武术的中的“一阴一阳之谓拳”的说法。由此,还以阴阳 比附人体和武术动作,引申出繁多的说法(图33)。以肢体 来说.以正面为阳、背面为阴;手心向上为阳、手心向下为 阴;以运动形态来说,动态为阳、静态为阴;快急为阳、慢 缓为阴;伸开为阳、屈合为阴;以运动方向来说,进出为 阳、退入为阴;上升为阳、下降为阴;以劲法力度来说,刚 劲为阳、柔劲为阴;实势为阳、虚势为阴;以呼吸来说,呼 为阳、吸为阴;以攻防来说,攻击为阳,防护为阴;等等。 由此分析,阳,代表动态的、向外的、向上的、进取的、刚 硬的特性,以及具有这些特性的势法;阴,代表静态的、向内的、向下的、退守的、柔软的 特性,以及具有这些特性的势法。

拳家们还强调以阴阳互根、阴阳消长、阴阳转化作为武术技法的基本原理,以此来解释 和规范拳技理法,正是如此,咏春拳也吸收了阴阳观念的精华,用以指导咏春拳技拳理。

X 永畚搏■击术精裨...

根据阴阳互根,拳家认为孤阳不生,独阴不长。要阴中有阳,阳中有阴。例如,在做任 何一动作时,要注意主动肌的收缩(阳)与对抗肌的舒张(阴)有序配合,这样阴阳统一一 体,动作才会协调灵便。在咏春拳的套路拳法的编排和演练技法中,讲究高起与低伏,.快速 与缓慢,刚直与柔圆等形态对立的动作,两两衔接,让它们在相互比较中突出各自的个性, 增强运动的艺术感染力。例如,摊手、半圈手、护手、伏手的组合等。在搏斗技法中,讲究 长兵器要能短用,短兵器要能长用。搏斗技法强调格斗时要攻中有防,防中有攻,攻防互 寓。劲力要刚中有柔,柔中有刚,刚柔相济。

根据阴阳消长,拳家认为每一动作中阴阳两种对立的因素,都是此强彼弱,此弱彼长。 两因素的消长必须要符合一定的比例。超过了一定的比例(极度),就会引起动作个性的变 化。例如,以咏春拳一手法的劲力来分,那么,柔劲多一分,刚劲就少一分。相反,刚劲多 一分,柔劲就少一分。阴阳对立消长表现于搏斗双方时,就形成了采用与对方招法个性相反 的招法制服对方的打法。例如,对方以直劲打来,我方可以用横劲破之。双如,彼进,我方 可仍退避之;彼退,我方可进击之,等等。

根据阴阳转化,拳家注意采用了从一定状态反向入手的技术方法和训练步骤。在咏春拳 套路演练技法中,意欲向上,必先寓下;意欲向左,必先右去的动作路线规律,是以反向动 作作为正式动作的预动,从反向动作中求得正式动作的开始。

第二十三节刚柔

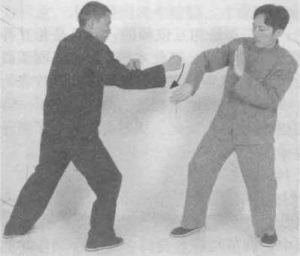

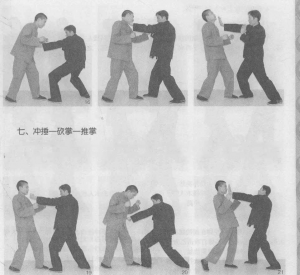

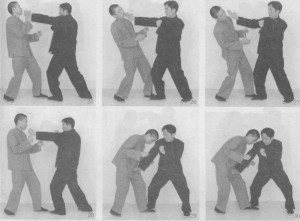

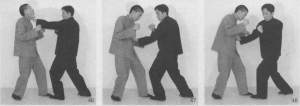

刚柔是武术的两种基本属性,这种概念之说的基本思想是根源于《周易》和兼取《老 子》的刚柔观而形成的。古人的这种观念是借卦爻的相推变化,来说明宇宙万物的生成演化 依赖刚柔二元谐和一体的反复变化。刚柔变化不已,万物才能生生不息。武术技法也同样以 刚柔立本。丰富多彩的拳械招式,以刚、柔为基础。千变万化的劲力,以刚劲、柔劲为基 础-势显于外,劲行于内。劲变则势变。劲和力的刚柔成分不断变化,刚柔的推演就生生不 息。因此,武术本身的这一特性与古人的刚柔观念思想契合,也由此使武术形成了科学的刚 柔理论,即拳家刚柔说。这一理论包括刚柔互易说、刚柔相济说、刚阻柔乘说、柔化刚发 说、以柔克刚说。咏春拳作为后来形成的优秀实战拳种同样也吸收了武术这种刚柔理论,以 丰富咏春拳的指导理论。例如,咏春拳中的攻守理念,就是以刚柔互易形成。即搏击中与对 方形成攻守时,迅速由守转攻,并在转攻同时出招一击制胜,不给对方反击时机(图34)。 在单独的动作上,也同样可以表现出咏春拳的刚柔(图35)。为了更好地理解刚柔概念在咏 春拳中的运用,这里分别对各概念作一阐述。

(1)刚柔互易说。拳家认为,刚柔可以相互转化,通过运柔成刚或者化刚为柔的劲力 训练,才能步入能刚能柔、忽刚忽柔、变化莫测的上乘境界。咏春拳追求的就是运柔成刚。

此易劲训练的诀窍在于,采用极柔软的姿势,进 行用意不用力的训练G极柔软,能使全身松形, 经络开放,气血流注通畅。用意不用力能保证意 率气行,意之所至,气即至焉,如是,气血流 注,日日灌输.周流全身,无时停滞:如此久久 练习,则得真正内劲'此也是咏春拳强调念力训 练的结果

(2)刚柔相济说。拳家认为过刚易折,太 柔易痿。因此,用刚不可无柔,无柔则环绕不 速;用柔不可无刚,无刚则催迫不捷。换言之, 就是用刚相济柔力,用柔相济刚力。这种刚中有 柔、柔中有刚、刚柔和谐、互养互用的劲力处理 方法,就是所谓的刚柔相济。刚柔相济作为咏春

拳劲法的基本法 则,具有重要的实际意义。

(,3)柔化刚发说。不论是套路练习还是与人对搏,柔 刚都应变换为用。变换的基本法则是柔化刚发。化,指动作 变化和格拨、引化等防守方法。柔化即动作变化过程和进行 防守时要柔。柔,能使动作圆活顺遂,有利于临机应变地对 付对手,随心所欲地变化招法,便于在得机得势时迅速转入 进攻,并有利于蓄劲,为发劲做好准备.刚发指触及目标的 瞬间,突然换用刚劲,迅疾击中目标。刚发能使套路练习动 作落点干脆,使对搏动作击中有力,发挥出进攻动作的打击 威力。

(4)刚阻柔乘说。这个概念是拳家应敌打法中,审时 度势而施用刚柔的一种法则。其意是说在对方攻击力量未发 出之前,我方应以刚力阻住其出击劲势而击之。在对方已发力击来时,我方应让过其力锋, 随其力来势方向,以柔劲引其落空失势,或随其力回势,借其力而击之。

(5)以柔克刚说工即用柔顺的劲力和招式,战胜刚强的劲力和招式。以柔克刚之说

认为,柔劲的力度虽比刚劲小,但由于其势圆转柔活,不仅善于变化,且劲力绵绵不断。

刚劲的力度虽比柔劲大,但由于其势迅猛,不仅缺乏变化,且劲力一发即逝。刚劲一发不 中,即出现了旧力略过,新力未生的空隙,有可能被对方乘而击之 柔劲若一应不果,还 存再应之势,有续应之力。因此,以柔应刚,虽弱尚能自保。如果以刚应刚,刚度不如对方

则必败;如果两刚均衡,硬斗硬拼,则两败俱伤。能自保不懈、持久无隙,才算得上克敌制 胜。

从表面上来看,刚和柔是相对立的,但事实上,它们却是相互依赖的,并且是相互补 充成为一个整体。刚柔的意义本身就是两者互为前提,形成彼此,彼此才相互完整。刚柔概 念,可以帮助练习者在掌握咏春拳搏击术在运用时,可以将咏春拳术更好地发挥出其攻守的 妙用,例如在搏击中,练习者可以在同--肢体和同一时间中发挥刚柔相济的两手或一手一脚 以至两手一脚的协调,争取到时间,达到攻守同时的最佳境界。至此,练习者应明白了咏春 拳刚柔之说应用的意义。

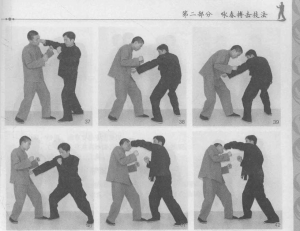

第二十四节协调

协调,即协调能力。是指在进行身体运动过程中,调节与综合身体各个部分动作的能 力,它是一种综合性的能力,集灵敏度、速度、平衡能力、柔韧性等多种身体素质为一体, 充分反映了中枢神经系统对肌肉活动的支配和调节功能。对于协调性的锻炼,咏春拳套路拳 法就有很好的帮助,并能使练习者从中体会到协调能力的配 合(图36)。

咏春拳术运动对身体锻炼可以起到良好的作用,有利 于人体的速度、力量、灵敏、协调性和耐力等素质的提高, 有助于培养顽强、坚忍不拔的意志的培养匚咏春拳术套路是 咏春拳运动的基础,它具有最丰富最细致的技术和锻炼方 法。例如,在一个套路中,包括数个手法、腰马、脚等完整 动作,每个动作都有不同的技术要求和技术定型。这就为掌 握咏春拳徒手搏击术和器械的技术提供了身体和技术条件。 咏春拳搏击术和器械的练习都是以拳术套路为基础的,也可 以说,套路拳法是对练习者在手、眼、身、法、步法协调的 锻炼,在此基础上.有了精神、气、力、功等内外相合的功 夫,才能掌握咏春拳搏击术和器械的套路技术。

咏春拳的练习,是对身体全面的锻炼。在咏春拳术中, 处处可见中华哲学思想对于拳理的指导概念,例如体现着阴阳互变道理的招式而阴阳的观 点,通俗地说,就是协调性的问题。一反一正,当阳以及背阴,在咏春拳术中经常练习,可 以更加深刻体会到双方面的协调关系。其不只是体现在套路拳法中,在六点半棍和刀法中, 都同样讲究身体极佳的协调,对力的相合以及周身的中正结合起来,即做到了协调的要求 经由长时间练习,身体稳如泰山。

咏春拳术包含手、眼、身、法、步的严格要求,只有将这些要素完美结合起来,才能发 力顺遂,才能得到武术精髓,才能更好地体现练习咏春拳协调性

第二十五节整体

咏春拳充分认识到了搏击格斗的千变万化性, 因此强调体系结构的全面性和整体性。整体,是构成 整体动作的依据.人体是一个有机整体,是以骨为杠 杆,以关节为轴,以肌肉的收缩为动力,在神经的支 配下所形成的整体运动,由此形成了咏春拳各个攻守 动作。

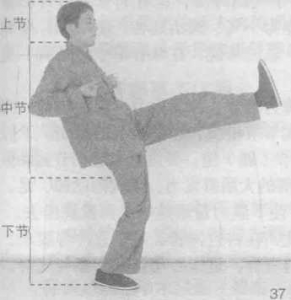

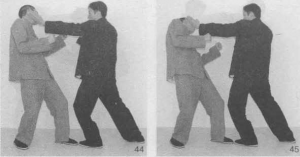

整体,也是对人体运动的三节、六合的深入理解 (图37),练习者明确这些概念,可以更好地帮助其 习练咏春拳套路和搏击•术。

咏春拳吸取了传统武术中所重视的三节、六合理 论。

三节,即拳术将人体分为上、中、下三节(或者 梢、中、根三节),各节又分为三节。了解三节的分 法和各自具有的作用,可更好地将咏春拳的风格特点表现出来。

将人体三节分法有两种一 一种,是以头为上节,躯干和手臂为中节,腿足为下节。另一 种,是以上肢为梢节,躯干为中节,下肢为根节:如此分法,须明确下节或根节是全身的根 基,具有载负身体移动、支撑完成动作、催促劲力发放的作用。中节是全身的枢纽,具有联 系两端、顺达劲力,使全身协调运动的作用:上节是全身的首脑,具有首领全身、驾驭动作 的作用°梢节是人体灵活度最大的部位,具有表现内意相合、完成攻防目的的作用。

当练习者明白了人体三节各自具有的作用.才能有意识地采取咏春拳相应的技法,通过 各节的协调运动,体现出四肢百骸为一节的整体性来。

头部分为三节,以头顶百会部为上节,鼻为中节,下颊为下节。要求百会部有悬顶之 感,则头有顶劲;鼻梁中正不歪,下须微微内收,则头部端正,这样做头才有顶劲,做咏春 拳的动作时才不至于身体软塌,头部端正,才能保证动作无前倾后仰、左右歪斜的弊病。

上肢也分为三节,即肩为根节.肘为中节,手为梢节。在咏春拳中要求沉肩、垂肘、归 中.使上肢肌肉依次节节放松沉垂.出现肩向下松沉的松肩,肘向下松沉的沉肘,腕向前松 沉的塌腕,以上肢三节的节节引导,打通人体内气、内劲通肩、经肘、过腕、达手的通道。 上肢在咏春拳运动中,要求做到梢节(手)起,要对准目标出击;中节(肘)随,要自然顺

永东搏击术精粹 .

随梢节运动方向,不能偏离其轨迹;根节(肩)催,通过顺肩送膀,催动全身的意气劲力至 臂,再经肘催(肘底力)、腕催,达于手发放出去。这也是咏春拳多用手法的重点要求。

躯干被作为人体的中节。躯干分为三节,即胸为上节,腰为中节,小腹为下节。若是以 脊柱来分,腰椎为中节,腰椎以上为上节,腰椎以下为下节。

咏春拳一般要求运动时,躯干应做到下节(小腹)稳,中节(腰)活,上节(胸)顺。 下节狠稳,其似为腰胸筑成活顺动转的基础,此还有利于气归丹田,也有利于气由丹田贯 达四梢。中节活,其似在躯干正中装一转轴,使上下节连为一气、圆活运转。上节顺,要顺 随腰动而动,随顺腰的俯仰、扭转来完成各种身法动作。总的来说,在咏春拳中以畅胸、直 腰、实腹为主。

下肢被作为人体的根节。下肢同样可以分为三节,胯为根节,膝为中节,足为梢节。当 以钳阳马定式时,下肢应做到胯坠膝扣,使下肢肌肉依次节节松沉,加强步型的稳固。下肢 在运动过程中.要求梢节(足)起,要对准目标出击;中节(膝)随,要自然顺随梢节运动方 向,不能偏离其轨迹;根节(胯)催,要以髓胯(大腿)部的大肌群发力,依次催动膝、足, 并在运动中逐渐增加下肢梢端(小腿与足)肌群的力量,使下肢力量聚达于足部发放出去。

咏春拳是一种讲究内外兼练,刚柔相济的拳法。因此,在耕拦摊膀、甩手直冲等要求, 其实也是讲究六合的锻炼,即内三合和外三合的锻炼。内三合,是指心与意合、意与气合、 气与力合。外三合,是指手与足合、肘与膝合、肩与胯合。

六合,也是咏春拳运用武术运动的基本技法法则。内三合与外三合相合,称为六合

心与意合,是指思维活动和意识活动相合。拳理认为,有思才能产生意识的活动。如 果思绪杂乱,意就不专注,因此,思维的内容要集中于练拳,以产生专注的意识活动去支 配练拳。意与气合,是指意念与气的运转相合。即以意念引导内气的运转,支配呼吸的频 率。气与力合,是指气的运转与力的运使相合。通常是吸配合蓄劲,以呼气催动发力。 如果将内三合的含义合起来讲,就是以中枢神经活动主导动作,以意识引导气息,以气息 配合发力。

手与足合,是指动作时手脚起落的形合,定式时手与足的相合。肘与膝合,是指顺势动 作时,肘和膝上下相合;肘的垂劲和膝的内扣劲相合。肩与胯合,是指肩关节放松,肱骨头 向下沉劲和髓关节放松内收,股骨头(胯根)向下沉劲相合。

内三合与外三合统一一体,贯穿于咏春拳任一动作中,即为六合具备,内外相合,形成 整体。

第二十六节咏春体系辩证观

从百年前至今,咏春拳的传播与兴盛形成了各种个人个性特点的咏春,咏春拳的传承过 246

程也有一定的脉络,并有少见的拳谱流传下来,从咏春拳术要求理论、经验体会内容可以看 出,现今的咏春拳实际上以三套拳、一套拳、十二套拳和兵械为主,而这些衍生的脉络流派 还是有许多共性的。诸如,三套拳即为小念头、标指、寻桥;一套拳即一百O八式,其实际 包含小念头、标指、寻桥内容;十二套拳,即十二种基本训练方法,是以梁赞晚年在鹤山古 老传授的咏春拳系为主。在兵械上,无论是六点半棍还是八斩刀,即是有些不同形式的练法 内容,但整体上各脉络流派的兵械练法还是基本相同的。

无论咏春拳是何传承人的传播与发展,在风格以及拳术理念上,均是以流传较广、影响 较大的咏春拳体系为常见的指导理念。

_、咏春拳基本体系

咏春拳.是以近战的辩证理论“无招胜有招”为核心的,咏春拳基本体系为以下几部分 组成:

(—)小念头

小念头.不只是一种练形体的拳术套路,其更是人体内在的意念支配着有形的肢体作为 一个(内外结合)整体,来进行锻炼的。

(二) 标指

标指是咏春拳术接影(搏击)的基础,过了这一步即可进行搏击训练。

标指另一喻义,是禅理的“标月指”,即要穿越手指看月亮,喻义被人打时要眼光放 远,它是打与被打的辩证法思想。

(三) 寻桥

小念头是朝形打定靶.而寻桥是追形打活靶。如果从两点之间画条直线,则寻桥就是要 找这条最短路线。因此,寻桥主要是锻炼简单直接实效的打人技术。

(四) 藕手

耦手是锻炼攻防实战中双手的触觉反应和随机应变,这也是咏春拳以近战的辩证理论 “无招胜有招”为核心的重要体现。

(五) 木人桩法

木人桩法,是将前面各阶段的技术技法用于木人桩上进行锻炼。木人桩练习中,可以锻 炼听声,使动作有拍子节奏感,并可锻炼消打同时的时间性、角度方向以及其他要求等。

二、战略战术

咏春拳同样也是一种重视战略战术的。它也同样可以体现在进攻和防守两方面谋略上。

咏春拳强调积极近战,重在智取而不单凭蛮力-近身战有利于反映快捷身手灵活的知 取,体形、力量则居其次。

X 永女将击札痛•粹…

(—)进攻战略

咏春拳讲究实效,这也是咏春拳追求实战.强调积极近战的重要思想。

无招胜有招是咏春拳近体实战因敌制胜的理论核心。

(二) 防守战略

咏春拳在防守战略上,以其拳理为主导,在实战防守时多以自我封闭的方式,来应付外 界千变万化的进攻。

(三) 实战战略战术精粹

咏春拳强调近体阵地战,以攻为主。实战格斗中,把阵势比喻为手,前锋比作拳,后卫 比作膀手。这也是咏春拳在战略上的先发制人,在战术上先发制人或后发制人。

实战时,咏春拳与其他拳术或搏击法认同是一样的,即格斗相对互动的,交战的双方距 离是在变化着的,攻防的招式也是千变万化的,因此,咏春拳着重讲求的是一步或一手可及 近身阵地战方面之控制,因为速决的终战主要是用手(包括埋身战),但也并不排除有时运 用远身时踢击,因为它们是一个整体不能分割的。

咏春拳在近战中,主要在于抢先使对方失去平衡,也就是先破势后进杀,这也是咏春拳 强调以谋取胜的快攻破势,不同于强调以力取胜的重力击倒技巧表现。

三、咏春拳实战辩证法 /

咏春拳实战核心,无穷的有招构成无招的咏春“无招胜有招”,这一理念实际上是与道 家的“无”和“有”辩证法的运用而已。诸如,小念头是由念力推动结构而产生,其可用三 角(拱形)理念的结构力学与机械原理去解释,这种念力即是“意”与“力”的辩证关系。 寻桥是相对静态平衡的步法运用,在截拳道中提出的连续快打的间接渐进进攻法达到藕手效 果的一道桥梁,这种研讨咏春相对动态平衡的步法就是“动”与“静”辩证法的尝试。

咏春拳同样也讲究“奇正相生”的兵法辩证思想,诸如将寻桥视为正攻,那么标指可视 为奇袭。

最重要的是,咏春拳攻守的实战招式技术虽是有限的,但要随攻守实战变化出适应实战 的无限的攻守招式,这就是咏春拳实战拳学方面的格斗整体辩证法等的运用。

第三章味春搏击术配合技法

中华咏春拳搏击术,即咏春散打搏击,是把咏春拳套路中的攻防动作拆散开来,因时因 势在格斗中灵活运用。

咏春拳散打搏击搭配技法,是在咏春拳搏击基本技法上的高级形式,它是在掌握了咏春 拳基本技术的基础上,结合战术将手法、踢法、摔法、拿法等基本动作搭配组合起来,形成 的连环打法。由于咏春搏击搭配技法是各种基本手法、踢法、摔法、拿法的有机结合,因此 可以有无穷种方法。所以每个练习者在学与练时都要选择适合自己的特点,而且运用灵活, 变化方便的几种技法深入练习,以促达到炉火纯青的境地,形成所谓的绝技,利于在实战中 发挥巨大的作用。此正如武术谚语所说的“千招会不如一招熟”。

咏春散打搏击搭配技法,是咏春搏击的一种形式,它必将随着咏春散打搏击运动的发展 而更趋完善。同样,咏春散打搏击从咏春拳套路中分解出独招,咏春散打搏击搭配技法又将 其合而为连招,最终咏春散打搏击技法必将在这种分合运动的转化中得到升华,产生出更具 威力的技法,以体现咏春拳“无招胜有招”的实战哲学思想。

第一节拳掌配合技法

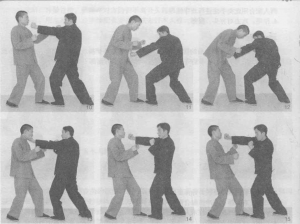

咏春拳搏击中,在进攻当中利用各种单一拳法、掌法的组合连续攻击,使对手顾此失 彼,达到击中对手的目的技法称为拳掌配合技法,也可称为拳掌连击法。

拳掌搭配技法是咏春拳搏击手法的一种。例如:左冲捶+右冲捶+抄捶,就是一套组合手 法。拳掌搭配技法就是综合咏春拳中的拳法、掌法,把这些动作技法适时地有机组合起来运 用,常给人以排山倒海之势,就像一个排炮,或是一个全自动机关枪,从多个角度、以多种 战姿、多种力度攻击对手。多数咏春拳手都非常喜欢用搭配技法去作战取胜对手。

接下来以及后面各章节的搭配技法中,甲方以咏春拳散打搏击技法应用,乙方则以咏春 或其他武术拳种或搏击中的动作技法应用示范。

_、冲捶一铲捶

动作:甲方以左脚在前的摆桩与乙方对峙;甲方直接发左手冲捶攻击乙方头或面 部,乙方用右手掌迎击,甲方左拳收回的同时用右手铲捶铲击乙方面部左侧(图1~图 3) o

两人配合用此类手法进行攻守练习O

两人配合用此类手法进行攻守练习O

八、蛇形手一冲捶

八、蛇形手一冲捶

浏览513次