2, 口密的修法

口密,主要指念诵真言,真言即咒语。音声,密宗认为,真言是心中真 实的话,是佛所说的话,任何人不能随意改变,不能轻易透露。因此,真言 也称“秘密语%

藏密和日本流行的密宗,所念育的真言,都是根据梵文或藏文的发音, 晻发音嗡,阿发音阿,眸发音哄,这三字是梵文声母的总纲,这三字组成的 真言,就是普贤如来的“三字根本咒”。近代佛学家中国台湾的南怀瑾先生 对此三字咒的作用,论述精辟。

3‘意密的修法

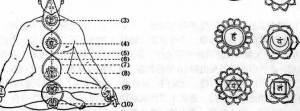

意密为三密中第一要义。著名女佛学家吕碧城在〈01!&无量寿佛经释论》 中说:“‘观’是观察想象,以心缘之。‘像’为所观,‘心’为能观,不假

眼之根、尘、识三和合,而自能成办。”密宗把观想划分为两部分:初观“生

起次第”,再观“性空自在”,从而达到“圆满次第”。《密教通关)一书说, 密宗观法不外因字、因事、因法、因人四种曼茶罗也。曼茶罗释义为:道场、 坛场、佛图像及图像上的咒语。因字即一切文字;因事即如观月轮、莲花等; 因法即慈悲喜舍,三平等观等;因人即本尊形象等。净土宗之〈规无量寿佛 经)中,十六观与密宗观想原理相同,亦为密宗所有。

观想修法绝非为观想而观想,观想的过程为达心空,入定,宇宙与人体 一如的方法,升华“定”、“觉”的过程,至达身空、心空、一切皆空,这样 一刹那就会有大自然的灵力流入体内,“入我”;一刹那我体融入宇宙虚空, “我入”。这即是小我与大我合一,人与宇宙合一。

净土宗是以净土三经即阿弥陀经、无量寿经、观无量寿经为依据,再增 加大势至菩萨念佛圆通章、普贤菩萨行愿品合为净土五经。现代广为流通的 《佛说大乘无量寿庄严清净平等觉经是夏莲居居士从近代流通五本释本汇集 而成。此经由追随印光祖师20年的德森大师鉴定后流通。净土法门教人起信 念发愿心,以念佛为行持。此法门三根普被、利纯全收,上智下愚均可修持, 而易于成功之方便法门。莲宗十三代祖师印光大师,在净土问答并序一书中 称扬净土曰:“大矣哉,净土法门之为教也。是心作佛,是心是佛,直指人 心者,当逊其奇特,十念一念,即位登不退;历劫修证者,亦仰其高风。普 被上中下根,统摄律教禅宗。如时雨之润物,若大海之纳川。偏圆顿渐一切 法,无不从此法界流,大小权实一切行,无不还归此法界。不断惑业,得预 补处,即此一生,证大菩提。九界众生离此法,上不能圆成佛道。十方诸佛 离此法,下不能普利众生。是以华严海众,尽尊十大愿王,法华一称,悉证 诸法实相。如斯大力用,诸佛共宣扬,若此极发挥,诸祖皆如是。诚可谓一 代时教之极盛,一乘无上之大教也!”

相传释迦牟尼世尊住世之时,于耋门崛山说无量寿经,于王舍城说观无 量寿经,于只树给孤独园说阿弥陀经,说明西方净土的情状,以及阿弥陀佛 以大愿力创造此极乐世界的因果,开阐此众生念佛往生的方便法门。

世尊灭度后,马鸣菩萨造大乘起文论,劝生净土;世亲菩萨造净土往生 论,并为弘扬。此外诸大乘经中,多有赞扬。故佛法传人中国后,此净土法 门即有流传,然而大弘此宗,实施修持者,应首推东晋慧远大师,慧远大师 在庐山东林寺,与大德居士刘遣民、周续之等123人,共结莲社,六时念佛, 专倡净土法门。慧远大师定居庐山30年,足不出山(公元334~416年)。后 世尊为莲宗初祖。

其后有北魏昙鸾法师,受菩提流支之净土论,弘化念佛法门,著有净土 论注,赞阿弥陀佛偈等,法译远被四方。之后有唐道绰大师继承昙鸾之教, 专修净土,日诵阿弥陀佛名号七万声,为化有缘道俗,讲观天量寿经将二百 遍,从之者甚众。道绰大师之后,则有善导大师、清凉大师、永明大师、大 弘净土。宋代以后,禅宗诸大宗匠如长芦、天衣、圆照、大通、中峰、天如、 楚石诸祖师,虽然弘禅宗,也弘扬净土。此后明代莲池、蒱益、截流、省庵、 梦东诸大师,为弘扬净土,不遗全力,尤以近代的印光大师,一生专弘净土, 从化者无计其数。现代专弘净土的名师大德众多,如黄念祖居士〈已圆寂〉、 净空大师等。

按净土修持,有三个要求:信、愿、行。有两种方法:一持诵佛号;二 观想。有三力之说:〈1〕自力;〔2〕他力;〈3〉自己本身功德之力。

后世以异代同修净业,功德崇高的几位大师立为十三祖。

这十三祖是:慧远、善导、承远、法照、少康、延寿、省常、莲池、蒱 益、截流、省庵、彻悟、印光。净土宗的宗祖,起始全在敬仰先德,由后推 定,这一点与其他宗派的师资相承是不一样的。

观想法是释迦牟尼佛在观无量寿经中开示人们修炼的一种净土法门。修 此法门应持佛号定真言,做妙观,生法相。若能久恒,必知净土全貌,悟出 无上功夫妙法。观无量寿佛经云:是心作佛,是心是佛,作佛者,谓想佛像, 忆念佛德及佛号,是佛者,当观想忆念之时,佛之相好庄严,福德智慧,神 通法力悉现于观想忆念者心中。如镜照像,观体无二。然则心不作佛,则心 不是佛;心作三乘,则心是三乘;心作六道,则心亦是六道。心之一体,如 一张白纸,心作用之善恶,因果,如画佛、画地狱,只在一念之间,各随心 现。其本体虽同,然造诣迥异,故曰惟圣罔念作狂,惟狂克念作圣。切不可 谓持名一法浅近,舍之而修观像、观想、实相等法。夫四种念佛,持名最为 契机。能持至一心不乱,实相妙理自可全体显露,西方妙境亦得彻底圆彰。 持名一法宜因人像而修、易行则行,自然通其妙果。

净土法门普被三根实如来成始成终之妙道,

弥陀誓愿全收九界示众生心作心是之法猷。

大悲专一精修净土法门。

精修法旨:大道从简又从简多行方便再方便直达净土,

弘法精传再精传广度众生又众生妙登极乐。

专一法门:深信、切愿、力行,发菩提心一向专念阿弥陀佛。

净空大师开示:佛法修学成就之秘诀,只在“一门深入长时熏修”八字, 果能不怀疑,不夹杂,不间断,无有不成就者。

山西玄中寺是净土宗祖庭

(十)禅宗(大乘〕

“静邀山月归禅榻,闲剪江云补衲衣〈白光法师禅语V’。相传世尊一日

在灵山会上,拈一枝金婆罗花给众弟子看,大众默然不知其中妙意,唯独大 迦叶尊者破颜微笑,世尊曰:“吾以清净法眼,涅樂妙心,实相无相,微妙 正法,将付于汝,汝当护持。并敕阿难副贰传化,无令断绝。”而说偈言: “法本法无法,无法法亦法。今付无法时,法法何曾法。”此就是禅宗的“拈

花微笑”公案。禅宗传授的基础,不在于经典,是在于圆满的佛心。达摩大

师说:“不立文字,教外别传,直指人心,见性成佛。”妙意在此。禅宗重在

启迪修行人的自信、自强、自尊、自性,要把佛陀的一切智慧变成自己的智 慧,在坚信佛陀的圆满福德智慧的基础上,更多的修习方法是,提起话头, 参悟疑情,意达绝响。不疑不悟,小疑小悟,大疑大悟,依疑情方便,而摄 心一处,渐顿同修,坐禅参禅,妙得明心见性,开悟成佛。“修佛之要,不 在外求,而在自心。即心做佛与佛同心;即身做佛与佛同体;即口做佛与佛 同音;即意做佛与佛同悲!一念即佛无限慈悲!”

禅语曰:“入门无佛殿,升坐有虚堂。即此传心印,当知是法王。”所以 禅宗又被称为“佛心宗。”

借此我们再深人地了解一下后世下衍的“付法偈”(也称心法〕。

西天初祖摩诃加叶尊者

法法本来法,无法无非法。何于一法中,有法有不法。

西天三祖商那和修尊者

非法亦非心,无心亦无法。说是心法时,是法非心法。

西天四祖优波鞠多尊者

心自本来心,本心非有法。有法有本心,非心非本法。

西天二十三祖鹤勒那尊者

认得心性时,可说不思议。了了无可得,得时不说知。

1.头祖达摩大师

禅的始传,自释尊传法与迦叶后,传至菩提达摩尊者已经是第28代的直 指单传。

菩提达摩,南天竺国人,姓刹帝利,本名叫菩提多那,是香至王的第三 子。因27祖般若多罗至其国受王供养,说法王宫,一天,般若多罗尊者想了 解国王三个儿子修习的水平,便以布施珠宝这件事问他们:“这珍珠浑圆光 亮,还有什么东西能比得上它呢? ”国王的长子和次子都说:“这珍珠是各种 宝物中最珍贵的,因此没有什么东西能比得上它。”唯独第三个儿子菩提多那 说:“这珠宝只是世间的宝物,不能算至高无上。在各种宝物中,只有佛家 妙法是最珍贵的。这珠宝放射出的光亮只是世间的光亮,不能算至高无上。 在各种光亮中,只有智慧的佛光是最崇高的。如果了解了佛家妙法之宝,其 他一切宝物都不算宝。如果看清智慧佛光这样的珍珠,其他一切珍珠都不成 珍珠了。”般若多罗尊者感叹菩提多那辨析的智慧,便接着问道:“在各种事 物中,什么事物无相?”菩提多那说:“在各种事物中,不起无相。” 27祖明 白菩提多那是可以继续佛法的传人,改名菩提达磨(达摩〉。父王去世后,达 摩随般若多罗出家。虔诚地信奉佛教精义,殷勤服侍师父将近40年,从来没 有过疏忽纰漏。般若多罗人灭前将如来佛祖的教义传授给他,并且送达摩一

道偈语:“心地生诸种,因事复生理。果满菩提园,华开世界起。”

传授已毕,师祖在座位上舒展双手,全身大放光明,奇观玄妙,化成火 焰,自焚而逝(注语:佛学称弘化,圆寂后能弘化者数量不多见。弘化时全 身大放光明,躯壳随光明的消失而无形无影〉。

此后达摩从师教,留在本国勉行教化。远近学者信徒纷纷慕名前来求学 请教,被他指引化度的学者信徒无数。这时有位比丘名佛大先者,同出般若 多罗之门,二人并弘大法,被称为“二甘露门”(注:达磨与达摩,在少林 寺史记和拳谱中记载都是达磨;在民间习惯用达摩

达摩弘法时,发生了异见王污辱佛法僧的事情,菩提达摩知道以后叹息 道:“这个人德行浅薄,该怎样救一救他呢?”于是让徒弟波罗提前去宣扬佛 法。异见王恼怒地问道:“什么是佛?”波罗提说:“透彻地了解自己的心灵 就是佛。”异见王说:“你了解自己的心灵了吗?”波罗提说:“我已经理解 了佛家的觉悟。”异见王说:“佛家觉悟在什么地方?”波罗提说:“佛学的 觉悟在具体的作用。”异见王又问:“是什么作用?”波罗提便念出一首偈语 来回答:“以在为身,处世为人。在眼曰见,在耳曰闻,在鼻辨香,在口谈 论,在手执捉,在足远奔。遍见俱该法界,收摄在一微尘。识者知是佛性, 不识唤作精魂。”异见王听完偈语,领悟了其中道理,对以前的认识感到惭 愧,因而问到:“你的理论见解十分机智高明,不知你的师父是谁?”波罗提 回答:“我的师父就是大王叔菩提达摩。”异见王听后十分惊讶,立即命令亲 信大臣前去隆重迎请。于是菩提达摩尊者随大臣回到王宫,为异见王忏悔以 往的过错。异见王感激涕零,拜谢菩提达摩尊者的教化指引,从此十分尊崇 佛法僧(注语:佛、法、僧,佛学称为“三宝”)。

达摩在本国弘法60余年后,辞祖塔,别同学,离开王亲,异见王准备了 大船,率领群臣百姓直送到海边。在梁武帝普通元年(公元520年)庚子9 月21日到达广州。广州刺史肖昂将菩提达磨尊者来到中国的消息报告给梁武 帝。梁武帝便派人迎请,同年10月1日到达首都南京和梁武帝见面。帝乃问 曰:“朕即位以来,尝造寺写经度僧,不可胜计,有何功德? ”师日:“并无 功德。”帝曰:“何以无功德?”答曰:“此但人天小果有漏之因,如影随形, 虽有非实。”帝曰:“如何是真功德?”答曰:“净智妙圆,体自空寂,如果 功德,不以世求。”帝又曰:“如何是圣谛第一义?”师曰:“廓然无圣。”帝 曰:“对肤者谁?”师曰:“不识。”帝不能领悟。达摩祖师知机缘不契,在 当月十九日渡过长江进人北魏,到达河南嵩山少林寺。他整天面壁而坐,精 神内守,息诸缘务,后人有把达摩面壁称为壁观,又曰心如墙壁,此说只见 其相,而失其真义也,“坐禅”是“佛法传乘,通达灵境之门,开觉无限般 若智慧之路”。海灯法师在1946年4月所写’《五乳洞咏古》诗中曰:

嵩峰石室仰真身,绝粒偷闻迹已陈,

九载壁观人不识,花开五叶法界春。

2,二祖惠可大师

当时有位名叫神光的和尚,武牢人,姓姬氏。博览群书,后览佛学,尽 弃前学,善开觉玄妙的理论。年30岁到洛阳龙门香山,阪依佛门,拜宝静禅 师出家,寻得戒于永穆寺。遍学大小乘教义,没几年经论皆通。32岁时又返 回香山,终日禅坐,又度过八年。一日禅境中,忽见一神人告曰:“将欲受 果,何滞此耶?大道非遥,汝其南矣。”第二天,忽觉头痛,至不可忍。其师 欲为治之,闻有声入耳,像似空中来音曰:“此乃换骨,非是常痛。”往见其 师述说其事,静视之,见头顶骨如五峰秀出,真是神奇。不可思议?其师宝 静禅师曰:“汝相吉祥,当有所证,令汝南者,斯则少林达摩大士必汝之师 也。”神光逐至少林寺,便登山上达摩洞拜访请教,达摩祖师却始终面对石壁 一言不发,不予理踩。其年12月9日夜,天下大雪,神光为了向达摩求法, 一直站在达摩面壁的洞外,一动不动,站到天亮,积雪已过膝部。尊者被神 光的执著所感动,问曰:“你一直站在雪中,究竟有什么心愿?”神光悲泪 臼:“但愿师父打开甘露之门拯救众生,请教我佛法吧!”祖曰:“诸佛为求 无上的悟道,不惜花费无限时间去修行,你凭极小的决心来求大法,我想你 是很难如愿的。”神光闻祖海励,便取利刀,自断左臂,置于祖前。祖曰: “诸佛为求佛法不把身体当身体,不把生命当生命。你断臂求法也是一种很好 的行为。”神光曰:“诸佛法印可得闻乎?”祖曰:“诸佛法印,非从人得!” 神光曰:“我心未宁,请师为弟子安心,祖曰:“你拿心来,我将为你安 心。”神光曰:“我已经找了很久,可是找不出来。”祖曰:“假如你能找到 的话,那又怎能算是你的心呢? ”祖又曰:“我已经给你安好了心,你现在明 白吗?”神光曰:“诸法本空寂,因此菩萨才不动念,不动念才能登浬槃之 岸。”(《坛经曰:“无念法者,见一切法,不著一切法,遍一切处,不著 —切处,常静自性,使六贼从六门出。于六法中不离不染,来去自由,即是 般若三味。”此为无念法之修法,至其功果。〈振经云:“悟无念法者,万 法尽通,悟无念法者,见诸佛境界,悟无念顿法者,至佛位地。”无念之行, 应于念无念。悟此理行此法,达此妙境,方是禅宗妙参。达摩因此收神光为 弟子,并替他改名为惠可。

达摩祖师法浯:“亦不睹恶而生嫌,亦不观善而勤措。亦不舍智而近愚, 亦不抛迷而就悟。达大道兮过量,通佛心兮出度。不与凡圣同缠,超然名之 曰祖。”

“迷时人逐法,解时法逐人。解则识摄色,迷则色摄识。但有心分别计 较,自心现量者,悉皆是梦。若识取心本寂灭,无一动念处,是名正觉。”

达摩祖师在嵩山少林寺面壁九年,一日召集弟子曰:“我欲西返天竺, 你们谈谈自己的悟境吧。”弟子道副讲:“我们不应该执著文字,也不舍弃文 字,要把文字当作一种求道的工具来运用。”祖曰:“你只得到了我的皮。” 尼总持讲:“依我所了解的,就像庆喜看到了阿门佛国,一见便不再见。”祖 曰:“你只得到我的肉。”道育讲:“地、水、火、风本来是空的,眼、耳、 鼻、舌、身也非实有,整个世界没有一法存在。”祖曰:“你只得到我的骨。” 最后轮到惠可,惠可向达摩礼拜,便站着不动。祖笑曰:“你已经得到我的 髓。”乃对惠可而告之曰:“昔如来以正法眼付迦叶,而辗转至我。我今以付 于汝,汝当护持。并授袈裟,以为法信。各有所表,宜可知矣。”可曰:“请 师指陈。”达摩师曰:“内传法印,云吾西天之人,言汝此方之子,凭何得 法?以何证之?汝今受此衣、法,却后难生,但出此衣并吾法偈,用以表明, 其化无碍。至吾灭后二百年,衣止不传,法周沙界。明道者多,行道者少。 说理者多,悟性者少。虽潜符密证,千万有余。汝当阐扬,勿轻未悟,一念 回机,便同本得。”

听吾偈曰:吾本来兹士,传法救迷情;一花开五叶,结果自然成。

祖又谓惠可曰:“此有《楞伽经》四卷,亦用付汝。此经是如来心地要 门,极谈法要。可以为世界众生开示悟人。”于是惠可大师便成为禅宗的二

祖。世寿107岁,隋文帝开皇13年(公元593年)癸丑3月16日去世。葬 于磁州滏阳县东北70里。唐德宗谥大禅师。

3,三祖僧璨大师

北齐天保二年(公元551年)有一位居士,年龄40许,不称姓名,不知 道是哪里生人。趋前礼拜而问惠可大师曰:“弟子身缠风恙,请和尚忏罪。” 可曰:“将罪来,与汝忏。”居士良久云:“觅罪了不可得。”可曰:“我与 汝忏罪竟,宜依佛法僧住。” 士曰:“今见和尚,已知是僧,未审何名佛法?” 师曰:“是心是佛,是心是法。法佛无二,僧宝亦然。” 士曰:“今日始知罪 性不在内,不在外,不在中间,如其心然,佛法无二也。”因答有悟,得惠可 大师器重,即为剃度落发云:“此法宝也,宜名僧燦。”其年3月18日,于 先福寺受具足戒,自兹疾渐愈。执侍巾瓶二载,可乃告曰:“菩提达摩远自 竺乾,以正法眼藏并信衣密付于吾,吾今授汝。汝当守护无令断绝。听吾偈 曰:本来缘有地,因地种花生;本来无有种,花亦不曾生。”

授法付衣后,惠可大师告曰:“后必有难,汝当远引避之。”僧璨大师从 其言,遂隐于舒州皖公山中。其后周武帝毁灭佛法,三祖往来于太湖县司空 山,居无常处,历时十余年,当时的人们都不知道他在哪个山中修行。

三祖法语:“一切无心自性戒,一切无碍自性慧。不増不退自金刚,身 去身来本三昧。”

“不见一法存无见,大似浮云遮日面。不知一法守空知,还如太虚生闪电。 此之知见瞥然兴,错认何曾解方便。汝当一念自知非,自己灵光常显现。”

三祖于隋朝大业二年(公元606年〉10月15日去世。当时是传法以后, 孑然往适罗浮山,优游两年,却回旧址。逾月士民奔趋大设坛供,祖为四众 广宣心要讫,于法会大树下,合掌立化。唐玄宗谥鉴智禅师,塔曰觉寂,著 有《信心铭》。

4,四祖道信大师

到了隋朝开皇年间,有个名叫道信的小和尚,年纪刚14岁,前来拜见三 祖僧燦大师说:“愿和尚发慈悲之心,教化我超凡解脱的佛法吧。”大师说: “谁束缚了你?”道信说:“没有人束缚我。”大师说:“既然没有人束缚你, 你还要求解脱做什么呢? ”道信听罢恍然大悟,这就是四祖问答悟道的经过。

四祖道信大师,司马氏,世居河内,后移居蕲州广济县。四祖一生心力 超异,幼年时就仰慕佛学空宗诸解脱法门,不分白天黑夜修习。隋开皇十二 年(公元592年〉,以沙弥参见三祖僧燦大师。此后,道信随僧燦大师修行九 年。三祖僧燦大师屡次以深奥玄秘的佛家理义考查他,确信道信缘熟,乃付 衣法。“昔日如来大法眼藏,今以付汝,并其衣钵,汝皆将去。并授他一首 偈曰:花种虽因地,从地种花生。若无人下种,花地尽无生。”并曰:“汝善 传之,无使其绝。”

唐武德七年(公元624年〉,四祖道信大师返回蕲州,在双锋山大弘所得 之法,四方学士,云集法筵。唐朝贞观年间,唐太宗皇帝很佩服道信大师的 盛名与功德,便传旨让大师到京城长安去。大师上书太宗皇帝表示谢绝。这 样前后三次,大师竟然坚决不去。太宗又命令使臣前来对大师说:“如果再 不奉旨上京,就带你的人头去。”大师就伸头让使臣砍,仍然面不改色,使臣 十分惊异,回去据实报告给太宗,太宗赞美他如此坚贞,并赏赐给四祖珍宝 调缎,不再勉强他的意志了。四祖道信大师的信徒特别多,他专心致志,从 不卧床,60年如一。

四祖世寿72岁。唐高宗永徽二年(公元651年)闰9月4日,忽垂戒门 人曰:“一切诸法,悉皆解脱,汝等各自护念,流化未来。”言讫安坐升西。 代宗谥大医禅师,塔曰慈云。

5,五祖弘忍大师

四祖道信大师一日去黄梅县,路途中遇见一位7岁左右的小孩,长得十 分清秀俊奇,异乎常童,很感兴趣。因而问他:“你姓什么? ”小孩回答: “我倒是有姓,但不是平常的姓。”四祖问:“是什么姓? ”小孩答道:“是佛 性。”四祖又问:“那么你自己没有姓吗?”小孩说:“性空,故无。”四祖感

知这孩子是继承佛法的传人,便对身边随行的弟子讲:“此孩童心力超凡,

今后一定能大兴佛法。”于是登门拜访他的父母,请求他们让这孩子出家。孩 子的父母认为这是天生的佛缘,毫不犹豫地让他做道信大师的弟子。四祖为 其剌度,赐法名弘忍。

弘忍大师出家后伴随四祖左右,佛法熏修,心灵深处倍加点醒、开觉, 年龄渐长,受具足戒。一天,四祖说:“昔如来传正法眼,转至于我,我今 付汝,并前祖信物衣钵,汝皆将之。勉其传授,无使断绝,听吾偈曰:花种 有生性,因地花生生。大缘与信合,当生生不生。”这是五祖接法的记载。

五祖弘忍大师,蕲州黄梅人,姓周氏。接法后,弘法于双峰山,教化大 盛。当时天下仰慕其高功大德者,不远千里前来参拜的人无数,被学者称为 东山法门。世寿74岁,至唐上元二年(公元675年〕,忽告众曰:“我今事 毕,时可行矣。”即人室,安坐而逝。建塔于黄梅之东山。代宗皇帝谥大满禅 师,法雨之塔。

六祖慧能大师

六祖俗姓卢,其祖先是范阳人。唐贞观十二年(公元638年)农历二月 初八子时生于新州夏卢村。翌晨有2位僧人到家,为六祖取名曰:“惠能, 惠者以佛法惠施一切众生,能者以佛心能扬一切大法。”(如今后学,敬称慧 能,认为六祖,圆满佛慧,无所不能)六祖家境贫寒,靠打柴为生。有一天, 他背柴到集市上卖,听见有人在诵读〈给刚经^〉,至“应无所住而生其心”, 顿然激发心灵觉悟,立志要寻找师父学习佛学。他来到韶州,遇见一位名叫 无尽藏者的女尼正在诵读涅繫经。慧能大师听了一会儿,随即就讲出了其中 的妙义。女尼把经卷给大师看,大师说:“字我并不认识,你读出来,我便 可以解义。”女尼惊奇地说:“你连字都不识,却怎么能理解经的道理呢?” 大师说:“佛祖的奥妙理论,要在心灵深处寻,与文字没有关系。”有一天大 师感悟道:“我要追求高深佛法,怎么能中途而止呢?”他便出门云游。他到 了昌乐西山石室,遇见了智远禅师,智远告诉他去黄梅参拜弘忍祖师,大师 便前往。弘忍祖师见到他问:“你从哪里来?”曰:“岭南。”祖曰:“欲须 何事?”曰:“唯求作佛。”祖曰:“岭南人无佛性,怎样得佛?”曰:“人即 有南北,佛性难道也有南北吗?”祖知是可造之才,乃说“到槽厂去吧。”慧 能顶礼叩拜而退,到锤米的碓坊去踏米,白天黑夜很难休息。经八月,祖知 佛法传承之时到。对众弟子讲:“正法难以理解,不可只听从我的讲解,坚 持为自己的责任。你们各自随意述一偈,若语意冥符,则衣法皆付。”当时有 七百余僧。上座神秀大师,学通内外,众所敬仰,大家共同推称说:“若非 尊秀,哪个人敢当之?”神秀大师听到众人的赞誉,不去思考,当即于廊壁书 一偈曰:身是菩提树,心如明镜台,时时勤拂拭,莫使惹尘埃。

祖因路过,忽见此偈,知是神秀所述,赞叹说:“后代依此修行,亦得

胜果。”这个墙壁原打算绘《楞伽变相》,见题偈在壁,便停止不画,大家各 自诵念。慧能在碓米房听到送偈声,问同参(同学“是什么文章句子?” 同参告诉:“你不知道师父在选佛法的继承人,让大家各述心偈?这是神秀 上座所述的。师父深加叹赏,必将付法传衣给他。”慧能问:“其偈怎么说?” 同参为慧能诵念。慧能大师心思良久讲:“美则美矣,了则未了。”同参批评 说:“庸流怎么知道,不要狂妄乱说。”慧能说:“你不信?我愿和一偈。” 同参们都相视而笑,无语。到了夜晚,慧能秘密地告诉一个童子,引至廊 下,慧能手拿蜡烛,让童子在神秀偈之侧写一偈曰:

菩提本无树,明镜亦非台。本来无一物,何处惹尘埃。

五祖后来见到此偈说:“此是谁作,亦未见性。”众人听到祖师的话,对 此偈也不视一顾6当慧能呈偈后五祖潜入碓房问曰:“米熟也未?”慧能曰: ‘米熟已久,犹欠筛在。”这是说虽已彻悟,单立无依,灵明不昧,尚未得师 1 二印可。五祖去后,慧能于三更入五祖室,五祖复证其初悟“应无所住而生 其心”语,慧能言下大彻,逐启五祖日:“一切万法,不离自性。何期自性, 本自清净;何期自性,本不生灭;何期自性,本自具足;何期自性,本无动 摇;何期自性,能生万法。”五祖知悟本性,对慧能说:“不识本心,学法无 益,若识自本心,见自本性,即名丈夫、天人师、佛。”告诉慧能:“诸佛出 世为一大事故,随机大小而引导之,遂有十地、三乘、顿渐等旨,以为教门。 然以无上微妙、秘密圆明、真实正法眼藏,付于上首大迦叶尊者,辗转传授 28世。至达摩届于此土,得可大师承袭以至于我,今以法宝及所传袈裟同付 于你。善自保护,无令断绝。

听我偈曰:

有情来下种,因地果还生。无情既无种,无性亦无生。”

慧能居士跪接衣法,问道:“法慧已明,衣付何人? ”祖说:“过去达摩 初来东土,人未知信,因此传袈裟以明得法。今天信心已经成熟,袈裟乃是 争端,止于你身,不再传。你应当远处隐藏,见时机弘法度化,所谓得到袈 裟的人,命如悬丝也。”慧能问:“当隐何处? ”祖师讲:“逢怀即止,遇会

且藏。”慧能叩拜,藏好袈裟,当夜南行,大众莫知。弘忍大师自此不再上 堂。过三天,大众疑怪,质问。祖言:“我道行矣!何更询之?”又问:“衣 法谁得耶?”祖说:“能者得。”于是大家议论,有一行者名慧能,寻找却不 见踪影,悬知是慧能得到衣法,即共奔追找。

唐仪凤元年(公元676年)时,六祖到了南海,遇见印宗禅师在法性寺 讲经,六祖也站在殿下听讲。到了夜里,风吹动寺院里的幡旗,有两个僧人 对此议论,一个说是风动,一个说是幡动,彼此争执不下。六祖见都没有说 出道理来,便说道:“既不是风动,也不是幡动,而是二位的心在动。”印宗

禅师听了这番见解不禁十分惊奇,请六祖来到房中,问明因果,始为六祖落 发,六祖得具足戒后,印宗禅师向六祖行弟子之礼,并对众人说:“我本来 是没有修成真法的凡人,今天才算遇到了肉身菩萨。”他请六祖出示所传袈 裝,并让跟自己学法的弟子信徒都来向六祖求学拜师。第二年2月韶州刺史 韦据请六祖到大梵寺讲经。弟子把他所讲教义记录下来,奉为经典,盛行于 世。后来,六祖返回曹溪,传授佛法,度化学者弟子不下千人。唐中宗元年 (公元684年)时,中宗派遣内侍薛简骑马前来宣诏迎请六祖到京城去,六祖 上书皇帝表示辞谢。薛简说:“我回到朝廷后,皇上肯定要问我此行有什么 收获,因此请大师开示,怎样才能明白佛法呢?”六祖说:“道无明暗,明暗 也就是代谢之意,明明无尽,也就是有尽,二者相对而言罢了,”薛简说: “明代表着智慧,暗代表着烦恼。如果不用智慧照破烦恼,生死轮回靠什么才 能超脱呢?”六祖说:“以智慧照烦恼,这并不是高明的方法,只是小孩子或 者动物的水平。真正超凡大悟的智者都不是这样。”薛简说:“那么什么是真 正高明的见解呢?”六祖说:“明与不明,其性质并无两样,并无两样的性 质,就是实在之性。所谓实在之性是什么呢?也处在凡愚之中并不会消失, 处在圣贤之中也不会增加;它处在烦恼之中并不会混乱,处在禅定之中也不 会沉寂。它不断不常,不来不去,不在中间,不在内外,不生不灭,贯穿涵 盖一切诸法的理论之中,常存不变,这就是道。”薛简听完,豁然大悟。回到 朝廷把六祖的开示奏明皇帝,皇帝赐给六祖珍珠袈裟和絹钵等物品。六祖讲 经说法,普度众生40余年。

浏览1,221次