第三节方术气功阶段

方术是方技和数术的合称。前者主要关注小宇宙(micro-cosmos)的 问题,即生命(人道)的认识,后者主要关注大宇宙(macro - cosmos) 的问题,即天、地、人三才运气规律一天道的认识。

方术或方仙术,起源于图腾一巫术时期的巫术思想、方法、仪式,在 发展早期是巫术方技的一种主要类型。春秋战国时期,由一批仙家、炼丹 家、气功、养生家构建成型,东汉时期逐渐独立,随后以道家和道教的 “炼丹术” “内炼术”或“内炼术”为主盛行于历朝历代。

方术一称始于春秋战国时期。《庄子•天下篇》:“天下之治方术者多 矣。”①在庄子那里,方术是道术的一部分。而《荀子》《韩非子》《吕氏 春秋》中的方术,则是统治或统御术的简称。

西汉司马迁《史记》中的方术,偏于方仙术、生命、医疗。但方术士 所谓的“仙药”不同于医家方术。

《史记•秦始皇本纪》侯生、卢生以秦始皇独断专行为借口,不愿为 其“求仙药”而逃跑,秦始皇大怒,发布“焚书坑儒”号令前用了 “方术 士” 一称:“吾前收天下书不中用者尽去之,悉召文学方术士甚众,欲以 兴太平,方士欲练以求奇药,今闻韩众去不报,徐市等费以巨万计,终不 得药,徒奸利相告日闻。”②

《史记•扁鹊仓公列传》:“太仓公者,齐太仓长,临前人,姓淳于氏, 名意,少而喜医方术。”③

《汉书-艺文志》把方术分为数术和方技,且同六艺、诸子、诗赋、 兵家并列,使方术逐渐作为一门独立的学术门派确立起来。

班固《汉志》认为,方技“皆生生之具”,包括医经、经方、房中术 和神仙术。“生生”,含“养生”“长生”“生生化化”“生生不息”等寓 意。因此,古代的方术属于广义养生的范畴。

《后汉书》已有《方术列传》,记载了汉武帝好方术的一面:“汉自武 帝颇好方术,天下怀协道艺之士,莫不负策抵掌,顺风而届焉。”

- 陈志坚,主编.诸子集成(二).北京:北京燕山出版社,2008: 445.

- (汉)司马迁,著.史记(第二版).北京:中国友谊出版公司,1994: 41.

- (汉)司马迁,著.史记(第二版).北京:中国友谊出版公司,1994: 504.

方术气功起源于距今2000多年前的春秋战国时期,是一种远古巫术气 功和春秋战国时期方仙术有机结合的产物,后经方仙家、道家及道教的不 断吸收、发展,大多数内容逐渐融入道家和道教。

方术气功的相关古典文献,包括《老子河上公章句》《周易参同契》 《黄庭经》《悟真篇》《阴符经》《抱朴子》《内炼密诀》《大丹直指》《太 极图》《性命圭旨全书》《内经图》等众多内炼名著。

修炼者以行气、调气、呼吸、服气、导引、按摩、炼丹、内丹或内炼 为主,辅以服食、药食、服饵、药饵、起居、房中、经文研读等修炼内 容,进行分类、分派、分级修炼。

方术气功、养生注重个体小宇宙,即个体心理一生理一形态系统的互 动协调或个体心、身、形,精、气、神,意、气、力合和一气的修炼过 程。它以“气”为标志,通过发挥人一气符号互动循环的心理暗示作用, 沿着调气(和气)一练气(呼吸)一运气(行气)一养气(正气)一发 气(外气)一调气(和气)路径进行人体内气修炼(内炼),引发人体产 生一系列心理、生理、形态连锁反应。整个修炼过程以人体精、气、血及 津液为“药”,以心、意、神为内在动力,象征性模仿孕妇十月怀胎过程, 气沉丹田,进行大小周天运气修炼,炼成人体内气的精华一一象征性内 丹,慢慢温养于丹田,即周天运气功夫、三才合和、周天慢运、河车搬运 或乾坤运转功夫。

美国著名汉学家李约瑟先生认为中国传统的气功、养生修炼是一种生 理炼丹学:“气功即生理炼丹学,是想用人体本来就有的各种液体、器官 和身体产生出的东西来练就长生不老的’丹其说不无道理。

方术气功、养生修炼,和传统的内丹术或内炼术基本一致,是一种以 精、气、神为“药”的性命双修内炼功夫,练法多种多样,以三步、四 步、五内炼法,三乘九法最有代表性。

一、 四步内炼法:筑基(下手功夫主要有收心,存心,内视,入静, 调神,调息,调精),炼精化气(包括采药,封固,炼药,上火四步功夫 或炼己,调药,采药,封固,炼药,采丹六步功夫,即小周天功夫),练 气化神,炼神还虚。又作炼虚化精,炼精化气,练气化神,炼神还虚四步 内炼功法。

二、 五步内炼法:由筑基,炼精化气,练气化神,炼神还虚,炼虚合 道五部分组成。

三、三乘九法,三乘丹法和九转功夫的简称,包括五行颠倒龙虎交媾 法,五行颠倒周天火候法,三田返复肘后飞金精法,三田返复金液还丹 法,五气朝元太阳炼形法,五气朝元炼神入顶法,神气交合三田既济法, 内观起火炼神合道法,还虚归源超凡入圣法。九种丹法的核心都是性命双 修。

方术气功、养生的主要目的是休养生息、现世快乐、得道成仙、长生 不老、爆灾祈福、改善命运。

第四节诸子气功阶段

诸子气功始于春秋战国时期,是一种存在于诸子百家中的传统气功修 炼思想、方法和实践技艺的总称,以易家、儒家、道家和医家气功技艺为 代表,经过历朝历代不断发展、融合、淘汰延续至今,历时2500多年。

诸子气功的出现,把气功从巫术和方术层面提升到一个人文哲学的高 度,使气功成为一门带有中国传统气文化特色的综合养生、修炼技艺。

诸子气功均以中国传统的气文化为基础,注重以人一气符号互动循环 修炼为中心的综合修炼思想、方法和实践。其中,易家讲混沌一气、生生 之气、太极圆气、阴阳二气、中正合和、卦象卦气;儒家讲培养浩然正

气、中气、和气、理气;道家讲道气、清气、元气、原气、生气、自然之 气;医家讲精气、真气、营气、卫气、五运六气(运气)、经络之气、脏 腑之气……形成以人一气符号互动循环修炼为基本模式,以调气(和 气)一练气(呼吸)一运气(行气)一养气(正气)一发气(外气)一 调气(和气)为基本修炼脉络,各具特色的传统气功思想、方法和实践体 系。

—、易家气功

易家气功起源于巫术气功,商周时期,从巫术气功分化出来,上升到 人文哲学的高度,是一种以易理或气理为基础,以卦气、卦象为标志,遵 循生殖、生化、生生或生气模式进行气功、养生锻炼的综合练功方式。后 经春秋战国、魏晋、两宋、明清时期气功家、养生家、内炼家、武术家的 不断丰富、完善、发展,渐以不同方式融入方仙家、儒家、道家、医家、 武术、气功、养生等多个领域,形成太极拳、八卦掌、八段锦等多种内家 功法。

(―)标志符号

《易经》的标志符号一线圆符号系统,主要包括“一、O (阳)”和 “•(阴)” “械(乾)” “根(坤)”“榆(坎)”“橘(离)” “根 (震)” “格(艮)”“樨(兑)” “柿(巽)”,以及六十四卦,集中体现了 诸生互动的卦气、卦象内涵。

(二) 基本原理

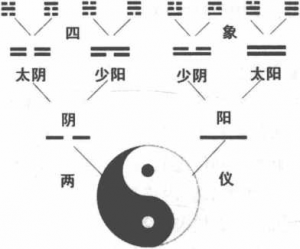

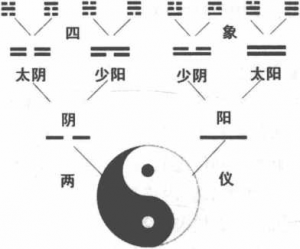

《易经》的基本原理是生殖、生化或生气原理。《易经•系辞上》:“生 生之谓易。”①又:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦,八 卦定吉凶,吉凶生大业。”②这一易理,成为后来各家气功、养生思想、方 法和实践基础。

(三) 经典文献

易理的经典文献主要包括《易经》《论语》《道德经》《大学》《中庸》 《周易参同契》《抱朴子》和《悟真篇》。

东汉时期,魏伯阳《周易参同契》率先把易理、黄老和神仙家的炼丹

- 苏勇,点校.易经.北京:北京大学出版社,1989: 82.

- 苏勇,点校.易经.北京:北京大学出版社,1989: 84 -85. 术相互参合用于内炼。该书在宋朝被气功家、炼丹家、养生家称为“万古 丹经王”。北宋时期,南宗始祖张伯瑞《悟真篇》进一步把易理用于内炼。 两者共同奠定易家气功内炼思想、方法和实践的坚实基础。现在的易家气 功,早已以不同的方式融入儒家、道家、医家、武术等多家气功,形成诸 如太极拳、八卦掌、八段锦等多种内家功法。

二、儒家气功

儒家气功成型于距今2500年前的春秋战国时期,是以儒家孔孟两位圣 贤倡导的气文化思想、方法和实践为基础,以孔子中庸之道和孟子养气说 为代表的气功、养生修炼方式,主要见于《论语》《孟子》《大学》和 《中庸》“四书”。

南宋时期,朱熹将《论语》《孟子》《大学》《中庸》合在一起称作 “四书”。从南宋至清末,“四书” 一直是古代科举必考内容。

(-)孔子的气功观

孔子,名丘(前551—前479年),字仲尼,汉族人,春秋时期鲁国龈 邑昌平乡(今山东省曲阜市东南南辛镇鲁源村)人。我国古代伟大的思想 家和教育家,儒家学派创始人。后人尊为“至圣”,与孟子并称“孔孟”。 全世界最著名的文化名人之一。他编撰了我国历史上第一部编年体史书 《春秋》,享年73岁,逝世后葬于山东曲阜城北泗水之上(今日曲阜孔林 所在地)。孔子的言行、思想,主要载于语录体散文集《论语》及《史 记•孔子世家》。

孔子是殷人的后裔。周灭殷以后,周成王封商纣王的庶兄微子启于 宋,建都商丘(今河南省商丘市)。微子启死后其弟微仲继位。微仲系孔 子的先祖,其后世子孙为躲避战乱而从宋国迁居鲁国,逐渐衰落。孔子家 族从河南商丘迁居山东曲阜至今已经70多代。

孔子虽然自言“贫且贱”,但事实说明他从小受到过良好的中国古代 贵族式传统文化教育。这种良好的人文传统,奠定了孔子一生中庸或中和 生活方式的坚实基础,使孔子的养生思想,比老子更倾向于人文社会实践 方面。

孔子的气功、养生观,以中庸之道或中正合和为本,其说在《论语》 《大学》和《中庸》中阐述较详,由此衍生出带有儒家特色的中庸修炼模 式和修齐治平修身模式,备受历朝历代儒家、文人墨客和练功家重视。

(-)孟子的养气说

孟子(约前372—前289年),名轲,字子舆,今山东省邹城人,战国 中期著名的思想家、政治家、教育家,儒家学说的继承和发扬者。传说孟 子师承子思(或子思的学生),他继承和发扬了孔子的思想,成为仅次于 孔子的一代儒家宗师,与孔子并称“孔孟”,故后人尊称其为“亚圣”。孟 子曾仿效孔子,带领门徒游说各国,但不被接受,遂退隐,和弟子一起著 述,有《孟子》七篇传世。

孟子的思想和方法,一方面继承了孔子以中庸为本的仁义道德思想, 另一方面又有所发挥,形成“性本善” 一说。其气功思想和方法,以“养 气”说为代表自成一体,成为历朝历代文人墨客修身养性的典范,从战国 中、后期一直延续至今。

三、道家气功

道家气功起源于距今2500年前春秋战国时期的道家、炼丹家和方仙 家,是一种以老子《道德经》《庄子》《易经》的哲学思想和方法为核心, 以无极一太极一有极一无极为基本模式,以修道育德、道气合一、内圣外 王为修炼目标,以修道、内炼或炼丹(内丹)为特色的内外(性命)双修 功夫,主要包括老子、庄子的气功模式以及道家气功修炼模式三方面内 容。

(-)老子的气功修炼模式

老子(约前571—约前471年),姓李,名耳,字伯阳,又称老聃或老 耽,春秋末楚国苦县历乡曲仁里(古时为亳州辖区,今河南鹿邑东)人, 曾在西周国都洛阳担任守藏室史官(相当于现在的图书馆管理员),道家 创始人,《道德经》一书作者,中国历史上最伟大的哲学家和思想家之一, 晋以后逐渐被道教奉为始祖,尊称太上老君。生卒年代至今不详,现在比 较流行的说法是生于约公元前571年,卒于约公元前471年左右,寿命约 100岁,又有说老子活了 160岁、200岁的说法,均缺乏史据。

《吕氏春秋》和《史记》认为,老子生活年代在春秋末,比孔子略早 或与孔子同时。《吕氏春秋》曰:“孔子学于老聃。”①《史记•老子韩非列

- [美]麦克哈特,著;赵梅,等,译.影响人类历史进程100名人排行榜. 海口市:海南出版社,1999: 379.

传》说孔子:“将问礼于老子。”①

传说老子晚年因见周政日衰,遂有退隐之心,西出函谷关时被驻守官 令尹喜留下一段时间,写下了五千言的《道德经》一书。

最初,老子书称作《老子》,《道德经》是后来的称谓,成书年代过去 多有争论。据1993年出土郭店楚简《老子》年代推算,其成书年代至少 在战国中、前期。

老子学道于殷商著名文化大师商容,又作常根。故事原文见西汉刘向 撰《说苑》作“常根”。魏晋皇甫谧著《高士传》作“商容”,南宋小说 《世说新语》注云“商容,老子师”②。商荣临终前对老子说的一段话,道 出了老子顺应自然、道德兼备、刚柔相济的思想精华所在。

《说苑》:常极有疾,老子往问焉。曰:“先生疾甚矣,无遗可以语弟 子者乎?”常极曰:“子虽不问,吾将语子:过故乡而下车,子知之乎?” 老子曰:“非谓其不忘故邪?”“过乔木而趋,子知之乎?”老子曰:“非谓 敬其老邪?”张其口而示老子曰:“吾舌存乎?”老子曰:“然。”“吾齿存 乎?”老子曰:“已矣。”“子知之乎?”老子曰:“岂非柔存而刚亡邪?”常 根曰:“噫!天下之事尽于此矣。吾何以复语子哉!”③

故事的大意是,商容病了,临终前,平日里非常孝敬老师的老子前去 探望他:“老师,我看您病得很厉害,请问您还有什么要嘱咐弟子的吗?”

商容说:“你不问我,我也要告诉你的:你知道路过故乡要下车拜访 乡里乡亲吗?”老子答道:“不是为了不忘故土吗?”

商容继续说:“你知道遇到老人要礼让吗?”老子答道:“不是为了尊 敬老人吗?”

商容点头不语,张开口:“我的舌头还在吗?”老子答道:“在。” “我 的牙齿还在吗?”老子答道:“都掉光了。” “你知道原因吗?”老子答道: “那不是柔软的能够长存,刚强的容易消亡吗?”

商容露出满意的微笑:“是啊,天下的道理全都包含在这里了,我还 有什么可说的呢。”说完,大师含笑离去。

故事中,商容所说的天下“道理”,包含三层寓意:其一,感恩之道;

- [美]麦克哈特,著;赵梅,等,译.影响人类历史进程100名人排行榜.

海口市:海南出版社,1999 : 379.

- 陈志坚,主编.诸子集成(第二册).北京:北京燕山出版社,2008: 345.

- 陈志坚,主编.诸子集成(第二册).北京:北京燕山出版社,2008: 345. 其二,敬人之道;其三,顺应自然的刚柔之道。知感恩则亲情和;知敬人 则情理顺;知刚柔则万事通。能够做到亲情和睦,人情顺畅,世事通达, 岂有不通大道之理?老子之师的天下“道理”,当是感恩、敬人、顺应自 然的三位一体之道。

总体来看,老子的气功修炼模式是一种以《道德经》中道气和德气为 基础,道、德二气互动循环修炼的道家修炼方式。《道德经》传世以来, 受到历朝历代道家、道教信徒、文人墨客的极力追捧,被奉为道学《圣 经》。

(-)庄子的气功修炼模式

庄子(约前369—前286年),战国中期宋国蒙(今河南省商丘市民权 县,又说安徽省蒙城县)人,其生活年代大约与孟子同时。著有《庄子》 一书。现存《庄子》33篇,大多数学者认为,其内篇(7篇)当出自庄子 一人之手,其余各篇为外篇(26篇),是庄子后学作品的汇集。《庄子・ 养生主》属于内篇,系庄子本人所作。

庄子的气功修炼模式,在继承老子《道德经》思想的同时又有所发 挥,形成融逍遥养神、导引养生、内圣外王等于一体的庄子修道方式。从 战国中后期开始,逐渐成为道家和道教经典。

(三)道家气功修炼模式

春秋战国至两汉以后,道家以《道德经》《庄子》《易经》等的思想 和方法为指南,以道、太极、阴阳、八卦圆图为基本图式,融方术内炼思 想和方法于一体,逐渐形成带有道统特色的修炼模式:道家内炼模式,广 泛用于道家气功、养生修炼。

四、五行气功

五行气功,简称五行功,是一种以中国传统的阴阳五行学说为基础, 融合道家、武术、医疗等多家气功内涵而形成的气功、养生修炼技艺。

五行的概念起源于中国古人观察宇宙自然现象的各类社会实践活动或 远古河图洛书思想的延伸。商周时期,古人用金、木、水、火、土五种元 素描述自然现象逐渐衍出一门五行学说。

“五行” 一词最早见于《尚书》。《尚书-周书-洪范》:“稣理洪水,

汩陈其五行。”①

五行的概念起源于中国古人观察宇宙自然现象的各类社会实践活动或 远古河图洛书思想的延伸。商周时期,古人用金、木、水、火、土五种元 素描述自然现象逐渐衍生出一门五行学说。

五行是金、木、水、火、土五种生成宇宙万物的基本元素。初称五 材,后称五行,又称五气。《左传•襄公二十七年》:“天生五材,民并用 之,废一不可。”②《国语•郑语》:“以土与金、木、水、火杂,以成万 物。”五行,从朴素的自然、物质的五行到抽象的哲学五行,而有了广义 和狭义之别。

广义五行即天之五气,或一气生成的五气。《尚书正义》:“言五者, 各有材干也。谓之行者,若在天,则为五气流注;在地,世所行用也。” 董仲舒《春秋繁露•五行相生》:“天地之气合而为一,分为阴阳,判为四 时,列为五行。”③

狭义五行即地之五行。五行的最初含义同五材息息相关。《左传-襄 公二十七年》即持“天生五材”的说法。《尚书正义》:“水火者,百姓之 所饮食也;金木者,百姓之所兴作也;土者,万物之所资生,是为人用。”

- 吴根友,点注.四书五经.北京:中国友谊出版社,1993: 128.

- 吴根友,点注.四书五经.北京:中国友谊出版社,1993: 524.

- (汉)董仲舒,著;周桂钿,译注.春秋繁露.北京:中华书局,2011: 175.

古人以五行为基础,建立了五行学说,形成生克五行、中土五行和攒 簇五行等多种模式。广泛用于指导人们的养生、相法、医疗、建筑和日常 生活等多种社会实践活动。

- 形意五行拳

形意五行拳便是根据五行生克特点,采取象形取意相结合的方式,将 劈、崩、钻、炮、横五种动作组合而成的传统拳法,由此衍出形意拳其他 多种功法内容。形意五行拳去掉武术、拳法、技击内涵,而以气功、养生 修炼为主题,即为形意五行功。

- 攒簇五行(会聚五行)

攒簇五行是一种用心意把木、火、土、金、水五行之气会聚于丹田的 传统内炼功法。

北宋张伯端(字平叔,号紫阳)在《悟真篇》中强调了攒簇五行的概 念:“要须洞晓阴阳,深达造化,方能超二气于黄道,会三性于元宫,攒 簇五行,合和四象。”①传说明尹真人撰《性命圭旨-合和四象图》阐释 了功法的具体内容:“合眼光,凝耳韵,调鼻息,缄舌气,四大不动,使 金木水火土俱会于中宫,谓之攒簇五行也。故曰精神魂魄意,攒簇归坤 位,静极见天心,自有神明至。”②坤位即下丹田。

合和四象,是一种用心意把青龙、白虎、朱雀和玄武四种象征吉祥的 动物,按照东、西、南、北、中的时空方位及攒簇五行原则,汇聚于丹田 的修炼过程。

张伯端在《金丹四百字序》中,把攒簇五行、合和四象同归于五气朝 元、三花聚顶及炼神还虚状态。他说:“以身心分上下两弦,以神气别冬 夏二至,以形神契坎离二卦;以东魂之木、西魄之金、南神之火、北精之 水、中意之土,是为攒簇五行;以眼不视而魂在肝,耳不闻而精在肾,舌 不声而神在心,鼻不香而魄在肺,四肢不动而意在脾,故名曰五气朝元; 以精化气,以气化神,以神化为虚,故名三花聚顶……精、神、魂、魄、 意相与混融化为一气,不可见闻,亦无名状,故曰虚无。”③

- 徐兢,等,注解.中国气功四大经典讲解.杭州:浙江古籍出版社,1988: 310.

- (明)尹真人,传.性命圭旨全书.北京:教育科学出版社,1993: 102.

- 徐兢,等,注解.中国气功四大经典讲解.杭州:浙江古籍出版社,1988: 397 一

《性命圭旨全书•合和四象图》:“四象者,青龙、白虎、朱雀、玄武 也。五行者,金、木、水、火、土也。同属乎心。心者,象帝之先,灵妙 本有中之真无也。心若不动,则龙吟云起,朱雀敛冀而元气聚矣。虎金生 水,同系乎身。身者,历劫以来清净自无中之妙有也。身若不动,则虎啸 风生,玄龟潜伏,而元精凝矣。精凝气聚,则金木水火混融于真土之中, 而精神魂魄,攒簇于真意之内。真意者,乾元也。乃天地之母,阴阳之 根,水火之本,日月之宗,三才之源,五行之祖;万物赖之以生成,千灵 承之以舒惨。意若不动,则二物交,三宝结,四象合和,五行攒簇,俱会 入中宫而大丹成矣。故紫阳云:'五行全要入中央。'盖此之谓也。”①

其大意是说,四象和五行合和,由真意统驭而归于丹田,才能炼成大 丹。四象和五行关系是:东方青龙和肝属五行之木,即龙木;南方朱雀和 心属五行之火;西方白虎及肺属五行之金,即虎金;北方玄武及身属五行 之水;土居中位。龙木生火,木、火同属于心,即心之元神。心为五行之 本,其灵妙在于有中之真无。心不妄动,则心之元神内敛,元气会聚而不 散。虎金生水,同系于一身。身历来以清净真无为妙要。身不妄动,虽有 虎啸风生,则玄龟依旧潜伏静定,而使元精凝结,元气会聚。精凝气聚, 则木火金水融于真土之中,精神魂魄均在真意的统驭之内而合和一体。真 意,又称乾元,它是宇宙万物的本原之气或心之元神,万物均由它生成。 心意不动,则元精、元气相互交合,人身精、气、神三宝凝结,青龙、白 虎、朱雀、玄武四象合和,金、木、水、火、土五行攒簇,同归于中土真 意,炼成大丹。因此,紫阳真人张伯端强调:“五行全要入中央。”

- 中土五行

中土五行是一种在木、火、土、金、水五行中,以土为中心,土控四

①(明)尹真人,

传.性命圭旨全书.北京:教育科学出版社,1993: 102.

行的五气运行模式,简称“中土五行”。它来源于中国古代河图洛书的时 空方位和季节时令思想。《悟真篇》:“四象五行全借土,三元八卦岂离 壬。”①“二物总因儿产母,五行全要入中央。”②后为气功、养生内炼,守 中致和、中和功等修炼方法的理论基础。

第五节医疗气功阶段

中国传统的医疗气功(简称中医气功),起源于距今1万年前图腾一 巫术时期的自然医疗、本能医疗和巫术医疗,春秋战国时期逐渐从巫术医 疗中分化,提升到传统人文哲学医学的高度,是一种传统医疗技能和气功 养生技艺的有机结合,以中医为基本特色,以培育人体正气、调和真气、 扶正祛邪、固本助阳、防病治病、延年益寿、颐养心身为基本目的的综合 修炼技艺。其发展主要经历了远古、古代、近代和现代四个阶段。

一、 远古医疗气功阶段(距今300万年前一1万年前)

远古医疗气功是一种自然医疗、本能医疗及巫医、巫术医疗合而为一 的传统医疗方式。

二、 古代医疗气功阶段(距今1万年前—1840年)

古代医疗气功阶段,以《黄帝内经》为经典,影响力较大且有代表性 的医疗气功,侧重于导引、行气、舒活筋骨、经络按摩,形成华佗五禽 戏、八段锦、六字诀等多种功法。

(-)神话传说时代的医疗气功

在我国历史上的神话传说时代,出现了伏羲氏、神农氏、黄帝(轩 辕)、彭祖等医疗、气功、养生家。

《帝王世纪》说:“伏羲氏……乃尝味百药而制九针,以拯夭枉焉。” 稍后黄帝命岐伯“尝味草木,典主医药,经方、本草、素问之书咸出焉”。 医家行针、用药,讲究得气、四气五味配伍,渐成早期的医疗气功。

- 徐兢,等,注解.中国气功四大经典讲解.杭州:浙江古籍出版社,1988: 323.

- 徐兢,等,注解.中国气功四大经典讲解.杭州:浙江古籍出版社,1988:

336.彭祖,彭姓,名翦,又称筏铿,我国神话传说中的长寿仙人,是南极 仙翁的转世化身,以享寿八百多岁著称于世。

司马迁《史记•楚世家》说,彭祖是颛顼及祝融的后裔,“彭祖氏, 殷之时尝为侯伯,殷之末世灭彭祖氏。”①《庄子•刻意》把他奉为导引、 养形的代表,《楚辞•天问》说他善于食疗,《列仙传》说他善导引、行 气。

相传尧的时期,人们已开始用“巫舞”的方式舒活筋骨、活血通络、 祛除郁气了。《吕氏春秋•仲夏纪第五•古乐篇》:“昔陶唐之始,阴多滞 伏而湛积,水道壅塞,不行其原,民气郁阔而滞著,筋骨瑟缩不达,故作 为舞以宣导之。”②

(二) 夏商时代的医疗气功

甲骨文一、I、。、二、三、巫、工、舞、王、气、养、生、医等字 及近、现代出土的相关文物资料显示,夏商时代,巫风盛行,巫医巫术、 巫舞一类的“导引、行气”疗法十分流行。

(三) 春秋战国时期的医疗气功

春秋战国时期,人类历史进入第一个轴心时代,中国历史步入第一个 大黄金时代。即一个老、庄、孑L、孟、孙、墨、荀、韩非等诸子云集, “百花齐放,百家争鸣”的大变革、大震荡时代,又被时人称作“礼崩乐 坏”的时期。这一时期,随着人文思想的勃兴,传统医疗逐渐打破巫医巫 术的枷锁,提升到人文、哲学医学的高度,奠定医疗气功的思想、方法基 础。

中医学第一部经典著作《黄帝内经》包括《黄帝内经素问》和《黄帝 内经灵枢经》两部分,成书时间大约在战国至秦汉时期,兼有隋唐时期众 多医家的修订和补充。

《黄帝内经》以气为总纲,吸收阴阳、五行、经络、气血、津液等时 代思想,构建了较为完善的人一气互动循环医疗体系,形成导引、按摩、 五运六气、四气调神、祝由、移精变气等医疗气功类型。

(四) 两汉时期的医疗气功

两汉时期,导引、行气、按摩方面得以大众化发展,医疗文献《难

- (汉)司马迁,著.史记(第二版).北京:中国友谊出版公司,1994: 224.

- 陈志坚,主编.诸子集成(四).北京:北京燕山出版社,2008: 448.

经》和《伤寒杂病论》成书,华佗创编五禽戏,进一步丰富了医疗气功的 思想和方法。

- 张仲景的医疗气功思想

张仲景名机,史称医圣。南阳郡涅阳(今河南省邓县穰东镇张寨村, 另说河南南阳市)人。生于东汉桓帝元嘉、永兴年间(约150—154年), 死于建安最后几年(约215—219年)。相传曾举孝廉,做过长沙太守。他 刻苦学习《黄帝内经》,广泛收集医方,写出了传世巨著《伤寒杂病论》, 成为中国医学史上杰出的医学家,被尊称为医圣。《伤寒杂病论》确立的 辨证论治的原则,是中医临床的基本原则及中医的灵魂所在。

张仲景认为,人体五脏六腑真气通畅才能“安和”,稍有不适便应 “导引吐纳”,以免九窍闭塞,气血不畅:“四肢才觉重滞,即导引吐纳, 针灸膏摩,勿令九窍闭塞。”①

《伤寒杂病论》提出的“丹田”概念,和《难经》所说“肾间动气” 为后世医疗气功中“丹田”“命门”应用实践奠定了基础。

- 华佗及其五禽戏

华佗五禽戏,简称五禽戏,是华佗模仿猿、鹿、虎、熊、鸟五种动物 运动姿势而创编的一套传统导引养生功法。

华佗(145-208年),字元化,东汉末年沛国谯(今安徽亳州)人, 我国古代杰出的医学家、养生家。《三国志•魏书•华佗志》:“游学徐土, 兼通数经……晓养性之术,时人以为年且百岁而貌有壮荣。”②

在兼通数术、医经、医方、晓养性的基础上,华佗吸取神仙导引养生 术和《吕氏春秋》“流水不腐,户枢不蠹”的运动养生思想,模仿五种动 物的运动姿势,创立五禽戏。戏,带有嬉戏、娱乐运动、角力等综合寓 意,凸显了导引、行气、寓动于乐、仿生嬉戏合而为一的运动养生思想。

他告诉自己的弟子吴普:“人体欲得劳,但不当使极尔。动摇则谷气 得消,血脉流通,病不得生,譬犹户枢不朽也。是以古之仙者为导引之 事,熊颈暗(chi)顾,引挽腰体,动诸关节,以求难老。吾有一术,名五 禽之戏,一曰虎,二曰鹿,三曰熊,四曰猿,五曰鸟,亦以除疾,并利蹄 足,以当导引。体中不快,起作一禽之戏,沾濡汗出,因上着粉,身体轻 便,腹中欲食。”吴普坚持练习五禽戏,90多岁时仍“耳目聪明,齿牙完

- 谭日强,编著.金匮要略浅述.北京:人民卫生出版社,1981: 3.

- (晋6)陈寿,著;文强,译注.三国志.北京:中华书局,2007: 172.坚,,①。

- 两汉医疗气功文物

20世纪70年代,长沙马王堆出土的两汉文物《导引图》《却谷食气 篇》《养生方》,导引、食气、治气思想鲜明。

浏览2,620次